2023第49卷第4期

一、引 言

国有企业是建设中国特色社会主义事业的重要物质基础和政治基础,理应在有效化解过剩产能方面发挥积极的示范与引领作用。但是,由于我国所有的国有企业都长期不分类别地承担着二元制功能(社会性与盈利性并举),这种“一刀切”式的功能安排忽视了企业之间的差异性,使得国有企业原本就比较严重的委托代理问题变得更为复杂(Shleifer,1998;袁江天和张维,2006)。一方面,二元制功能定位为经理人以自身利益最大化为动机,在多重任务目标之间采取选择性行动提供了行事空间(Holmstrom和Milgrom,1991;Feltham和Xie,1994);另一方面,与单一的功能定位相比,二元制功能定位有损经理人的注意力配置效率,不利于经理人的才能发挥(Ocasio,1997,2011)。根据委托代理理论的观点,二元制功能定位对经理人代理问题与能力发挥两方面造成的负面影响,将导致经理人疏于搜集与分析投资项目的专有信息,进而可能引发国有企业在投资过程中盲目模仿、跟随行业内其他企业投资决策的行为,即产生频繁的投资羊群行为,这显然不利于我国“去产能”经济目标的完成。因此,如何对国有企业功能定位进行优化调整,以激励经理人努力发挥其才能,是制定与实施国有企业改革政策应当关注的重要议题。这不仅涉及国有企业自身效率的提升,而且与我国供给侧结构性改革利益攸关。

分类改革政策以国有企业功能界定作为出发点,在原有一以贯之的二元制功能定位框架内对国有企业的功能安排进行了结构性调整。2015年12月29日,国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国财政部与国家发展和改革委员会联合发布了《关于国有企业功能界定与分类的指导意见》(以下简称《指导意见》),①从而揭开了国有企业分类改革的序幕,标志着国有企业正式进入了分类监管与治理的新时期(魏明海等,2017;杨瑞龙,2018)。该《指导意见》秉持因类制宜的制度逻辑,对不同类别的国有企业界定了各自更为专业化的功能定位,并分类推行与其功能定位相适配的改革举措,以激励国有企业积极履行界定后的专业化功能。这为理论界实证检验二元制功能定位与专业化功能定位(经济效益优先型或社会效益优先型)之间的区别与联系,提供了难得的实验场景。由此也引发一系列需要回答的问题:分类改革是否发挥了三部委所预期的政策效应?其与供给侧结构性改革是否相向而行?与以往二元制功能定位相比,分类改革界定后的专业化功能定位如何抑制国有企业投资羊群行为?

基于上述问题,本文将分类改革的实施作为准自然实验,实证检验了分类改革后经济效益优先的专业化功能定位对竞争类国有企业投资羊群行为的影响。特别地,本文以竞争类国有企业为重点考察对象。这主要是因为,分类改革对竞争类国有企业界定了经济效益优先的专业化功能定位,此种情况下其投资决策更多地基于充分的市场信息,并且也更能反映出企业委托代理问题与经理人能力状况。研究发现,经济效益优先的专业化功能定位有效抑制了竞争类国有企业投资羊群行为。这种抑制效应还具有异质性,更多地集中在行业市场竞争更弱和地区市场化程度更高的分组中。其中,改善委托代理问题和促进经理人的才能发挥是上述抑制效应产生作用的影响机制。此外,经济效益优先的专业化功能定位还释放了企业活力,激发了企业效率,使得竞争类国有企业投资水平对经营业绩的边际贡献在分类改革后显著提升。

相比现有文献,本文的边际贡献主要体现在以下三个方面:第一,本文揭示了分类改革影响微观企业行为的政策效应。现有少量文献仅从横截面维度探讨了不同类别国有企业在相关研究情境中的异质性反应(魏明海等,2017;徐伟等,2018;闫伟宸和肖星,2019),而对分类改革的实际实施效果尚未有充分讨论。本文从时间与截面两个维度出发,通过构建双重差分模型对此进行了实证检验。研究结论肯定了国有企业因类制宜改革逻辑的科学性,并为进一步深化国有企业改革提供了重要的经验证据。第二,本文从功能定位视角丰富了企业投资羊群行为影响因素方面的文献。诸多实证研究以委托代理理论框架为支撑,考察了声誉顾虑(Scharfstein和Stein,1990)、相对绩效评价(Maug和Naik,2011)和信息不对称(Knyazeva等,2008)等因素对企业投资羊群行为的影响。本文继续沿袭此理论框架,发现功能定位也是通过缓解国有企业委托代理问题,进而作用于企业投资羊群行为的重要前因。与传统二元制功能定位相比,专业化功能定位更有益于提升国有企业投资效率。这一结论为国有企业有效化解因投资羊群行为引致的产能过剩问题提供了新的解决思路。第三,本文拓展了国有企业如何缓解二元制功能定位冲突方面的文献。②先前的研究发现,通过调整薪酬业绩敏感度(Bai等,2006)、采用主观绩效评价(Du等,2012)和设置更易完成的盈利性任务目标(Wei,2021)等方式,可以有效减轻国有企业以牺牲社会效益为代价来实现经济效益的功能定位失衡程度。而本文则为国有企业假借实现社会效益为名义来从事机会主义行为的功能定位偏离现象(Lin等,1998;郑志刚等,2012),提供了一定的经验证据。本文的研究结论表明,依据不同类别国有企业在功能承担方面的适宜性来制定各自更为专业化的功能定位,是保持二元制功能定位平衡的另外一种重要途径,从而对此类文献进行了有益补充。

二、制度背景与理论假说

(一)国有企业分类改革的制度背景

新中国成立以来,我国所有的国有企业都长期承担着复杂的二元制功能,这样的功能定位没有明确界定国有企业在社会性功能与盈利性功能之间的优先履行次序或者侧重点。虽然从整体上看,国有企业承担二元制功能符合中国特色社会主义国有经济的发展要求,是科学合理的。但是对微观个体企业而言,在发展过程中保持二元制功能定位的动态平衡却往往有失偏颇(黄群慧和余菁,2013)。这一方面是因为国有企业二元制功能的履行涉及多重任务目标的实现,而各项任务目标之间的互斥性造成了部分对立、难以周全的内在冲突(Wei,2021);另一方面是因为不同类别的国有企业在我国经济社会发展中的作用、现状和发展需要等方面具有显著差异,这些差异会直接影响到企业在承担不同功能方面的适宜性。所以,以往改革政策“一刀切”式地要求所有国有企业同时承担二元制功能,这种做法容易导致企业在发展过程中出现功能定位偏离甚至是功能定位冲突等现象,进而有碍于企业效率与活力的提升(Battilana和Dorado,2010;黄群慧和余菁,2013)。

为了缓解上述二元制功能定位的固有弊端,三部委于2015年12月29日联合发布了《关于国有企业功能界定与分类的指导意见》,标志着分类改革政策正式落地。这一改革政策根据国有资本的战略定位和发展目标,结合不同国有企业在经济社会发展中的作用、现状和发展需要,对不同类别的国有企业界定了各自更为专业化的功能定位,并分类推行与其功能定位相适配的改革举措,以激励国有企业积极履行界定后的专业化功能。当然,这里的专业化功能定位并非指完全剥离抑或去除传统二元制功能的其中之一,而是指在原有的二元制功能定位框架内,依据国有企业在承担不同功能方面的适宜性,进一步界定优先履行次序以及考核重点。因此,与以往“一刀切”式地承担二元制功能相比,改革后国有企业的功能定位在原有二元制功能框架内有了主次和轻重之分,从而表现出类别内的专业化特征。比如,适宜实现社会效益目标的国有企业,以承担社会性功能为主、盈利性功能为辅;而适宜实现经济效益目标的国有企业,则以承担盈利性功能为主、社会性功能为辅。由此可见,专业化功能定位的主要特征可以概括为“尊重差异、识别特长、划分类别、鼓励专注、打造优势”,这既在微观层面上有益于不同类别的国有企业各尽所能,又在宏观层面上实现了社会效益与经济效益的有机统一。

具体来看,《指导意见》的主要内容大致可以概括为类别划分与功能界定两个方面。在类别划分方面,《指导意见》充分考虑了不同类别国有企业各自适宜的功能定位,并据此将国有企业划分为商业类和公益类两个大类。其中,商业类又被具体细分为竞争类与特定功能类两个子类。前者为主业处于充分竞争行业和领域的商业类国有企业,后者为主业处于关系国家安全与国民经济命脉的重要行业和关键领域并主要承担重大专项任务的商业类国有企业。在功能界定方面,《指导意见》对不同类别的国有企业界定了更为专业化的功能定位。其中,竞争类国有企业侧重于承担经济效益优先的专业化功能,③而特定功能类国有企业与公益类国有企业则侧重于承担社会效益优先的专业化功能。此外,为保障分类改革的有效实施,相关部门还出台了一系列辅助性政策。如2016年8月24日,国务院国有资产监督管理委员会与中华人民共和国财政部联合印发的《关于完善中央企业功能分类考核的实施方案》,④从分类考核的角度,依据国有企业功能定位的差异来确定考核侧重点,以此激励国有企业经理人的行为符合相应的功能定位和发展要求。⑤总之,分类改革对不同类别国有企业功能的具体界定,使得国有企业有了更加清晰的发展目标与更具针对性的考核方式。

(二)专业化功能定位与竞争类国有企业投资羊群行为

功能定位作为企业的战略起点,决定了企业未来的经营方向与发展目标。合理的企业功能定位可以从任务目标上引导并激励经理人朝着正确的方向努力发挥其才能。结合制度背景可知,分类改革对竞争类国有企业界定了经济效益优先的专业化功能定位。这种因类制宜、科学管理的改革方式,有助于改善竞争类国有企业的委托代理问题、激发经理人的才能发挥,进而提高企业获取与分析有关投资项目专有信息的意愿和能力,并使得竞争类国有企业的投资羊群行为有所削弱。

在委托代理问题方面,经济效益优先的专业化功能定位缩减了经理人从事机会主义行为的空间,从而有助于改善竞争类国有企业经理人代理问题。有关国有企业经理人政治晋升的文献表明,良好的企业社会责任表现有助于经理人获得晋升,但良好的企业经营业绩却与经理人晋升无关,而糟糕的经营业绩会导致经理人降职(刘青松和肖星,2015)。所以在这样的政治晋升激励扭曲下,社会性任务目标容易沦为国有企业经理人自我形象包装、谋取个人政治晋升的策略性工具。⑥在分类改革之前,“一刀切”式的二元制功能定位没有明确界定国有企业在功能定位安排上的优先履行次序或者侧重点。二元制功能定位中的社会性功能为经理人的机会主义行为披上了一层合法化的外衣,使得经理人的机会主义行为更为隐蔽。这一方面是因为政府本身就鼓励国有企业承担一定的社会责任(Lin等,1998),另一方面是因为社会性任务目标属于软性指标,其实际绩效难以测量(Wei,2021)。但是在分类改革之后,竞争类国有企业明确强调以经济效益为中心,并且在经理人考核方面也被赋予了比盈利性任务指标更高的权重。根据业绩考核的“指挥棒”作用,这将缩减经理人利用社会性任务目标来推诿的空间,促使其不得不勤勉积极地完成盈利性任务目标。因此,经理人在投资决策过程中,具有更强的动机花费更多的时间与精力去努力搜集、分析投资项目的专有信息,并认真评估市场投资机会,即竞争类国有企业将表现出更少的投资羊群行为。

在经理人的才能发挥方面,经济效益优先的专业化功能定位提高了经理人的注意力配置效率,从而有助于促进竞争类国有企业经理人的能力发挥。注意力基础观将企业的决策、行为以及最终绩效看作是经理人注意力配置的结果,并认为注意力配置的过程依赖于经理人的才能发挥作用(Ocasio,1997)。一般认为,经理人注意力选择越聚焦、注意力强度越集中,其注意力配置效率越高,也越有益于其能力的发挥。所以在经理人注意力有限的前提下,企业多重任务目标之间的不兼容,会使得经理人因对某一任务目标注意力的增加而相对忽视其他任务目标,并且最终反馈在企业绩效上(Ocasio,1997)。在分类改革之前,多重任务目标除了会引发经理人的选择性行为以外,其间的内在冲突还会使得任务目标变得复杂且模糊,这会增加经理人将注意力在不同任务目标之间进行平衡分配的难度,从而有损经理人的注意力配置效率,抑制经理人能力的发挥(Ocasio,1997,2011;袁江天和张维,2006)。但是在分类改革之后,竞争类国有企业明确了以经济效益优先为原则的专业化功能定位,这意味着企业发展将以追求盈利性任务目标为主。相比之下,企业的任务目标在一定程度上变得更加清晰且聚焦,而这样的功能定位会引导经理人将注意力重心更多地分配在盈利性任务目标的实现上。可见,此时经理人的注意力配置效率更高,其获取与分析相关投资项目专有信息的才能也能够得到充分调动。因此,竞争类国有企业的投资决策将更多地基于经理人的才能发挥所带来的高质量专有信息,从而减少投资羊群行为。综合以上分析,本文提出如下假说:

H1:分类改革之后,经济效益优先的专业化功能定位抑制了竞争类国有企业投资羊群行为。

(三)外部环境、专业化功能定位与竞争类国有企业投资羊群行为

分类改革促进了国有企业功能定位由传统二元制向专业化转变,这一调整有助于从委托代理关系上改善国有企业在内部治理方面的缺陷,进而使得竞争类国有企业投资羊群行为减少。但是,由于竞争类国有企业覆盖的行业跨度较大、地域分布较广,分类改革调整后的专业化功能定位在不同行业与地区产生的治理效应可能也不尽相同。因此,这种政策效应的发挥是否依赖于特定的外部环境,或者说其与外部环境之间存在怎样的交互关系,仍然有待进一步探究。在此,本文分别从行业产品市场竞争与地区市场化程度两个维度出发,探讨分类改革政策效应的异质性,以期揭示专业化功能定位发挥作用的边界条件,并为分类改革在实施过程中如何适应外部环境的变革提供借鉴。

产品市场竞争是影响企业经营决策的重要行业环境因素。竞争充分信息比较假说和清算威胁假说均认为,激烈的产品市场竞争作为一种外部治理机制,能够有效缓解所有者与经理人之间的代理冲突,并与企业内部治理之间维持着一种此消彼长的替代关系(Giroud和Mueller,2010)。据此可以推演出,在分类改革发挥内部治理效应成立的情况下,产品市场竞争将削弱专业化功能定位对竞争类国有企业投资羊群行为的抑制作用。即在激烈的市场竞争下,由更加透明的信息环境所构筑而成的外部治理机制(如更加有效的相对绩效评价和经理声誉等)足够对竞争类国有企业发挥作用,此时分类改革的政策效应将被削弱;而在缓和的市场竞争下,外部治理机制较为薄弱,这为内部治理效应的发挥提供了作用空间,专业化功能定位改善企业内部治理状况的政策效应变得尤为突出。因此,在产品市场竞争更弱时,分类改革对竞争类国有企业投资羊群行为的抑制效应更强。

完善的制度环境可以为改革政策的实施保驾护航。在我国市场化进程中,各地区之间市场化程度表现出显著的不平衡状态。与市场化程度较高的地区相比,市场化程度较低的地区市场秩序更差、信息透明度更低、政府干预动机更强(樊纲等,2011)。受此影响,分类改革的实际效果也可能会因地区而异。比如,在市场化程度较低的地区,竞争类国有企业即使在分类改革后仍有可能被地方政府强制捆绑上繁冗的政策性负担,这将有损其专注于经济效益优先的功能定位;相反,在市场化程度更高的地区,完善的制度环境为分类改革的实施提供了良好的政策配套。因此,地区市场化水平为分类改革政策效应的发挥提供了基础保障,地区市场化程度越高,分类改革的政策效应越好。综合以上分析,本文提出如下假说:

H2a:产品市场竞争更弱时,专业化功能定位对竞争类国有企业投资羊群行为的抑制作用更强。

H2b:地区市场化程度更高时,专业化功能定位对竞争类国有企业投资羊群行为的抑制作用更强。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

本文以分类改革的实施,即三部委在2015年12月29日出台《关于国有企业功能界定与分类的指导意见》这一外生政策冲击作为准自然实验,通过构建双重差分模型,实证检验经济效益优先的专业化功能定位对竞争类国有企业投资羊群行为的影响。具体而言,本文选取2008—2018年间我国沪深A股非金融上市公司为初始研究样本,以本文重点考察且受到政策冲击影响的竞争类国有企业为实验组,以不受政策冲击影响的非国有企业为对照组。其中,关于竞争类国有企业的界定,本文参照魏明海等(2017)的做法,根据公司所处行业、功能定位以及实际主营业务逐一考察,以此判断国有企业是否属于竞争类,这一做法也在后续研究中得到广泛认可与运用(王美英等,2020)。⑦

在剔除国有企业中不属于竞争类范围内的样本、ST公司样本以及研究期间相关数据缺失的样本后,⑧本文最终共获得15649个公司−年度观测值。本文相关数据均来自CSMAR数据库。为避免极端异常值的影响,本文对所有连续变量在1%水平上进行缩尾处理。

(二)模型设定与变量定义

本文借鉴Knyazeva等(2008)、方军雄(2012)、Chen等(2013)、张敦力和江新峰(2015)以及杨海生等(2020)的方法,首先检验企业投资羊群行为的存在性,然后在此基础上构建如下双重差分模型,以进一步检验分类改革对竞争类国有企业投资羊群行为的影响:

| $ \begin{aligned} Invest\_fir{m_{i,t}} = & {\beta _0} + {\beta _1}Invest\_industr{y_{i,t}} + {\beta _2}DI{D_{i,t}} + {\beta _3}Invest\_industr{y_{i,t}} \times DI{D_{i,t}} \\ & + {\beta _4}Control{s_{i,t - 1}} + Fir{m_i} + Yea{r_t} + {\varepsilon _{i,t}} \end{aligned} $ | (1) |

其中,i和t分别表示企业和年份。Invest_firm为企业投资水平,本文参照潘红波和陈世来(2017)的研究,采用现金流量法,以企业购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与期初资产总额之比来度量。Invest_industry为行业投资水平,本文采用当年行业内其他企业投资水平的中位数来度量。Invest_industry的回归系数刻画了企业投资羊群行为的存在性,即在自身投资机会一定的条件下,企业投资变动相对于行业投资变动的敏感程度(Knyazeva等,2008;方军雄,2012)。该值越大,说明企业投资在行业层面趋同现象越严重。本文预期Invest_industry的回归系数显著为正,即我国上市公司普遍存在显著的投资羊群行为,这一观点已经得到大量文献支持(方军雄,2012;Chen等,2013;张敦力和江新峰,2015;杨海生等,2020)。DID为分类改革实施虚拟变量,当样本为受到改革影响的竞争类国有企业且在2016年度及之后时赋值为1,其他情况赋值为0。⑨本文重点关注交乘项Invest_industry×DID的回归系数,它刻画的是分类改革前后竞争类国有企业与非国有企业相比,其投资羊群行为的变化差异。本文的研究假说预期交乘项Invest_industry×DID的回归系数显著为负,即与非国有企业相比,竞争类国有企业投资羊群行为在分类改革后显著减弱。Control代表所有的控制变量。本文参照以往相关文献(Knyazeva等,2008;方军雄,2012;张敦力和江新峰,2015;杨海生等,2020)的做法,引入的控制变量主要包括公司财务特征与公司治理状况两个方面。在公司财务特征方面,控制了企业规模(Size)、货币资金(Cash)、经营现金流(Ocf)、固定资产比率(Fa_r)、企业成长性(Growth)、企业经营业绩(Roa)、资产负债率(Lev)和企业价值(Tobin’s Q)。在公司治理状况方面,控制了股权集中度(First)、两职合一(Dual)、董事会规模(Board)、独立董事比例(Ind_r)和企业年龄(Age)。此外,Firm为公司固定效应,Year为年度固定效应。模型中的标准误在公司层面聚类。具体的变量定义见表1。

| 变量名称 | 变量符号 | 变量定义 |

| 企业投资水平 | Invest_firm | 企业购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与期初资产总额之比 |

| 行业投资水平 | Invest_industry | 行业内其他企业投资水平的中位数 |

| 分类改革 | DID | 竞争类国有企业在2016年及之后赋值为1,其他企业或其他年份赋值为0 |

| 企业规模 | Size | 企业资产总额的自然对数 |

| 货币资金 | Cash | 企业货币资金持有量与资产总额之比 |

| 经营现金流 | Ocf | 企业经营活动产生的现金流量与资产总额之比 |

| 固定资产比率 | Fa_r | 企业固定资产与资产总额之比 |

| 企业成长性 | Growth | 企业营业总收入增长率 |

| 企业经营业绩 | Roa | 企业净利润与资产总额之比 |

| 资产负债率 | Lev | 企业负债与资产总额之比 |

| 企业价值 | Tobin’s Q | 企业市值与资产总额之比 |

| 股权集中度 | First | 企业第一大股东持股比例 |

| 两职合一 | Dual | 董事长与总经理两职合一为1,否则为0 |

| 董事会规模 | Board | 董事会总人数 |

| 独立董事比例 | Ind_r | 独立董事与董事会总人数之比 |

| 企业年龄 | Age | 企业上市时长,以年度为计算单位 |

四、实证结果分析

(一)回归结果分析

为了检验H1,本文考察了企业投资羊群行为的存在性,以及分类改革对竞争类国有企业投资羊群行为的影响,回归结果见表2。从列(1)和列(2)回归结果来看,行业投资水平(Invest_industry)的回归系数均在0.6左右,且在1%统计水平上显著为正。这一结果表明,企业投资变动与行业投资变动显著正相关,即企业投资决策在行业层面存在显著的羊群效应。这一发现与以往研究结论保持一致(方军雄,2012;Chen等,2013;张敦力和江新峰,2015;杨海生等,2020),并且在控制了双向固定效应以及相关控制变量后仍然稳健。从列(3)和列(4)回归结果来看,行业投资水平(Invest_industry)与分类改革虚拟变量(DID)交乘项的回归系数分别为−0.220和−0.302,且分别在10%和1%统计水平上显著为负。这一结果表明,分类改革负向调节了竞争类国有企业投资变动相对于行业投资变动的敏感程度,即与非国有企业相比,竞争类国有企业在分类改革后的投资羊群行为显著减弱。这一结论在控制了双向固定效应以及相关控制变量后仍然稳健,进而支持了本文的H1,即分类改革以后,经济效益优先的专业化功能定位抑制了竞争类国有企业的投资羊群行为。

| Invest_firm | ||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| Invest_industry | 0.654***(6.933) | 0.613***(6.281) | 0.644***(6.761) | 0.602***(6.129) |

| DID | 0.009**(2.283) | 0.005(1.317) | ||

| Invest_industry×DID | −0.220*(−1.900) | −0.302***(−2.581) | ||

| Controls | 未控制 | 控制 | 未控制 | 控制 |

| Firm和Year | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Obs | 15 649 | 15 649 | 15 649 | 15 649 |

| R2 | 0.070 | 0.144 | 0.070 | 0.145 |

| 注:括号中的值为t统计量,采用公司层面聚类效应调整的稳健标准误;***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。下表同。 | ||||

为了检验H2a,本文以各企业年度营业收入占所属行业年度总营业收入百分比的平方和来测量企业所处行业产品市场竞争(HHI),并将所有观测值按照产品市场竞争(HHI)的年度中位数为界分为竞争程度高、低两组分别进行回归。回归结果如表3列(1)和列(2)所示,可以发现分类改革对竞争类国有企业投资羊群行为的抑制效应仅在竞争程度低组别中显著。这一结果表明,分类改革的政策效应与产品市场竞争的治理效应两者之间形成替代关系,市场竞争越缓和,分类改革的政策效应越突出,即H2a得到验证。

| Invest_firm | ||||

| 竞争程度高 | 竞争程度低 | 市场化程度高 | 市场化程度低 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| Invest_industry | 0.566**(2.246) | 0.638***(4.749) | 0.634***(5.256) | 0.527***(3.380) |

| DID | 0.034(1.551) | −0.001(−0.371) | −0.000(−0.030) | 0.004(0.584) |

| Invest_industry×DID | −0.870(−1.599) | −0.296*(−1.957) | −0.403***(−3.026) | −0.100(−0.458) |

| Controls | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Firm和Year | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Diff | −0.573*** | −0.302** | ||

| Obs | 9 204 | 6 445 | 7 135 | 7 957 |

| R2 | 0.191 | 0.104 | 0.130 | 0.155 |

| 注:Diff是使用自抽样方法(Bootstrap)对“高−低”两组样本中Invest_industry×DID的回归系数差异进行检验的结果。下表同。 | ||||

为了检验H2b,本文以樊纲等(2011)构建的地区市场化指数(Market)的年度中位数为界,将所有观测值分为市场化程度高、低两组分别进行回归。回归结果如表3列(3)和列(4)所示,可以发现分类改革对竞争类国有企业投资羊群行为的抑制效应仅在市场化程度高组别中显著。这一结果表明,地区市场化水平为分类改革政策效应的发挥提供了基础保障,地区市场化程度越高,分类改革的政策效应越好,即H2b得到验证。

(二)稳健性检验⑩

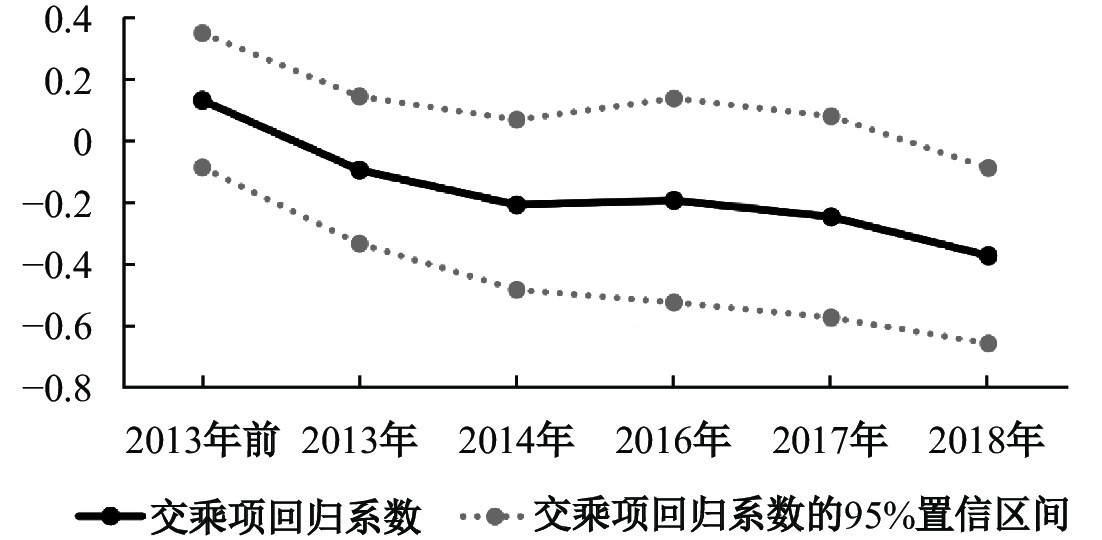

1. 平行趋势检验。借鉴Bertrand和Mullainathan(2003)的做法,本文采用事件研究法检验平行趋势假定是否成立。具体而言,生成年度政策虚拟变量(DID_Year)后,将其替代模型(1)中的分类改革实施虚拟变量(DID)。以分类改革实施前一年即2015年为基准期,回归后检验各年度虚拟变量(DID_Year)与行业投资水平(Invest_industry)交乘项回归系数在分类改革实施前的联合显著性。为直观展示,本文根据各交乘项回归系数及其置信区间绘制了平行趋势检验图。如图1所示,各交乘项回归系数在2015年前均不显著(95%置信区间内包含零值)。这一结果表明,在分类改革实施前,竞争类国有企业与非国有企业之间的投资羊群行为不存在显著差异,因此平行趋势假定检验得以通过。

|

| 图 1 平行趋势检验 |

2. PSM-DID方法。由于分类改革仅针对国有企业实施,因此本文估计得到的政策效应可能是由竞争类国有企业与非国有企业之间的固有特征差异造成的。鉴于此,本文使用基于倾向得分匹配的双重差分模型方法(PSM-DID)再次进行估计。在倾向得分匹配阶段,本文将模型(1)中所有控制变量作为匹配变量,采用一比一最近邻域匹配原则对样本进行匹配,匹配结果较好地控制了竞争类国有企业与非国有企业之间的固有特征差异,最终共获得7402个公司—年度观测值。⑪经过倾向得分匹配后的回归结果显示,交乘项Invest_industry×DID的回归系数在5%统计水平上显著为负,与前文检验结果保持一致。这一结果表明,由固有特征差异遗漏造成的干扰效应未对本文研究结论产生实质性影响。

3. 安慰剂测试。本文分别通过虚构实验组、虚构对照组与虚构政策时点三种方式进行安慰剂测试。⑫在虚构实验组时,本文以特定功能类国有企业为虚构实验组进行回归。根据《指导意见》,特定功能类国有企业与竞争类国有企业在功能定位与改革导向方面截然不同,因此理论上认为分类改革对特定功能类国有企业的功能界定不会带来与竞争类国有企业一致的结论。虚构实验组的回归结果显示,行业投资水平(Invest_industry)的回归系数在1%统计水平上显著为正,而交乘项Invest_industry×DID的回归系数并不显著。这一结果表明,特定功能类国有企业同样存在投资羊群行为,但是分类改革未对其投资羊群行为产生显著影响。因此可以在一定程度上排除那些对所有国有企业都进行“一刀切”式改革的政策噪音。

在虚构对照组时,本文以特定功能类国有企业为虚构对照组进行回归,进一步检验与特定功能类国有企业相比,竞争类国有企业在分类改革后投资羊群行为的变动趋势。按照分类改革的制度逻辑,本文识别到的政策效应应该具有类别间差异化的特征,即分类改革对两类国有企业的影响存在显著差异。虚构对照组的回归结果显示,交乘项Invest_industry×DID的回归系数在1%统计水平上显著为负。这一结果表明,即使与特定功能类国有企业相比,竞争类国有企业在分类改革后的投资羊群行为仍然显著减弱。因此印证了分类改革政策效应的类别差异化特征,并且在一定程度上排除了实验组与对照组之间可比性不强的影响。

4. 其他稳健性检验。前文识别到的企业投资在行业层面的趋同现象,既有可能是本文基于委托代理理论框架所探讨的真羊群行为,也有可能是由所处行业整体投资机会利好驱动的企业个体理性下的集体非理性行为,即伪羊群行为(Bikhchandani和Sharma,2000)。鉴于此,本文参照Knyazeva等(2008)和Chen等(2013)的做法,控制行业整体投资机会趋同变量Comove(Q),⑬从而在刻画投资羊群行为时剔除行业投资机会趋同的影响,这样估计得到的投资羊群行为更加符合本文分析逻辑。相应的回归结果显示,在控制了行业投资机会趋同变量Comove(Q)后,行业投资水平(Invest_industry)的回归系数仍然在1%统计水平上显著为正,并且交乘项的回归系数也在1%统计水平上显著为负。这一结果表明,本文刻画的企业投资趋同属于典型的真羊群行为,并且这种羊群行为在分类改革后显著减弱。

由不同政府层级控制的国有企业在实施改革政策方面存在差异。一种观点是,与地方政府控制的国有企业相比,中央政府控制的国有企业面临着更加严格的监管,受到地方政府的干预也更少,所以其改革成效更为显著;另一种观点是,与中央政府控制的国有企业相比,地方政府控制的国有企业在分类改革之前更加市场化运作,受到改革的改善空间更小,所以其改革成效更为微弱。⑭以上两种观点均认为,前文以所有竞争类国有企业为实验组的检验结果可能会低估分类改革的政策效应。出于稳健性考虑,本文将实验组重新界定为央企中的竞争类国有企业进行检验。相应的回归结果显示,交乘项Invest_industry×DID的回归系数在5%统计水平上显著为负,并且小于表2列(4)中的回归系数。这一结果表明,即使是更换成更为严格的样本,本文研究结论仍然成立。

本文还通过重新定义投资水平来检验变量测量的稳健性。表2列(3)中的行业投资水平(Invest_industry)参照Knyazeva等(2008)、张敦力和江新峰(2015)的做法,以行业内其他企业投资水平的均值来度量。表2列(4)中的企业投资水平(Invest_firm)采用吕长江和张海平(2011)的做法,以购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金加上取得子公司及其他营业单位支付的现金净额之和,再减去处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额与处置子公司及其他营业单位收到的现金净额之和来度量,行业投资水平(Invest_industry)的度量也据此作出相应调整。从回归结果来看,本文研究结论依然稳健。

五、进一步研究

(一)影响机制检验

本文采用截面分组回归的方法,进一步检验改善委托代理问题和促进经理人的才能发挥这两条作用机制是否成立。首先,本文以代理成本(Agency Cost)来刻画企业委托代理问题。代理成本(Agency Cost)通过企业当年管理费用率进行测量,较低的管理费用率意味着经理人在企业经营过程中表现出更多的尽职行为以及更少的委托代理问题。具体而言,本文以管理费用率的年度−行业中位数为界,将样本按照是否大于中位数划分为高代理成本组和低代理成本组,分别参考模型(1)进行回归。如果交乘项Invest_industry×DID的回归系数在两组之间存在差异,并且在低代理成本组中更为显著,则认为改善委托代理问题是分类改革对竞争类国有企业投资羊群行为发挥作用的影响机制。从表4列(1)和列(2)的回归结果来看,交乘项Invest_industry×DID的回归系数在低代理成本组中显著为负,而在高代理成本组中为正且不显著。这一结果表明,代理成本更低的竞争类国有企业受分类改革的影响更大,即在分类改革后,代理成本更低的竞争类国有企业的投资羊群行为更少。这也意味着改善委托代理问题有助于增强分类改革对竞争类国有企业投资羊群行为的抑制作用,从而进一步支持了本文的委托代理问题改善机制。

| Invest_firm | ||||

| 高代理成本 | 低代理成本 | 经理人高才能 | 经理人低才能 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| Invest_industry | 0.520***(4.478) | 0.543***(3.673) | 0.411*(1.896) | 0.311*(1.872) |

| DID | −0.009(−1.453) | 0.018***(3.411) | 0.028**(2.186) | 0.011(0.749) |

| Invest_industry×DID | 0.172(1.043) | −0.692***(−3.959) | −0.871**(−2.396) | −0.283(−0.735) |

| Controls | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Firm和Year | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Diff | 0.864** | −0.587* | ||

| Obs | 8 053 | 7 508 | 4 850 | 5 238 |

| R2 | 0.153 | 0.169 | 0.149 | 0.223 |

其次,本文借鉴Demerjian等(2012)提出的DEA-Tobit两阶段方法来测算经理人才能(Managerial Ability),⑮以此刻画企业当年经营过程中经理人的才能发挥状况。同样地,本文以经理人才能(Managerial Ability)的年度—行业中位数为界,将样本按照是否大于中位数划分为经理人高才能组和经理人低才能组,分别参考模型(1)进行回归。如果交乘项Invest_industry×DID的回归系数在两组之间存在差异,并且在经理人高才能组中更为显著,则认为促进经理人的才能发挥是分类改革对竞争类国有企业投资羊群行为发挥作用的影响机制。从表4列(3)和列(4)的回归结果来看,交乘项Invest_industry×DID的回归系数在经理人高才能组中显著为负,而在经理人低才能组中不显著。这一结果表明,经理人才能更高的竞争类国有企业受分类改革的影响更大,即在分类改革后,经理人才能更高的竞争类国有企业的投资羊群行为更少。这也意味着促进经理人的才能发挥增强了分类改革对竞争类国有企业羊群投资行为的抑制作用,从而进一步支持了本文的经理人才能发挥机制。

(二)经济后果检验

根据前文理论分析的逻辑,分类改革后竞争类国有企业的经理人代理问题与才能发挥都应该有所完善,此种情况下经理人的决策效率相比改革前理应更优。因此本文认为,在经济后果上应该看到分类改革后竞争类国有企业投资水平的提升会带来更好的经营业绩,即投资水平对经营业绩的边际贡献将更大。

本文借鉴余明桂等(2016)以及杨海生等(2020)的做法,建立模型(2)和模型(3)来检验分类改革后竞争类国有企业投资水平的提升是否创造了更好的经营业绩(Roa)。

| $ \begin{gathered} Ro{a_{i,t}} = {\beta _0} + {\beta _1}Invest\_fir{m_{i,t}} + {\beta _2}Pos{t_{i,t}} + {\beta _3}Invest\_fir{m_{i,t}} \times Pos{t_{i,t}} \\ {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} + {\beta _4}Control{s_{i,t - 1}} + Fir{m_i} + Yea{r_t} + {\varepsilon _{i,t}} \\ \end{gathered} $ | (2) |

| $ \begin{gathered} Ro{a_{i,t}} = {\beta _0} + {\beta _1}Invest\_fir{m_{i,t}} + {\beta _2}DI{D_{i,t}} + {\beta _3}Invest\_fir{m_{i,t}} \times DI{D_{i,t}} \\ {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} + {\beta _4}Control{s_{i,t - 1}} + Fir{m_i} + Yea{r_t} + {\varepsilon _{i,t}} \\ \end{gathered} $ | (3) |

模型(2)用以检验时间维度上竞争类国有企业投资水平对经营业绩的边际贡献变化,而模型(3)用以检验时间与截面两个维度上竞争类国有企业投资水平对经营业绩的边际贡献变化。具体而言,模型(2)以实验组为样本进行回归,交乘项Invest_firm×Post的回归系数检验的是与自身相比,⑯竞争类国有企业在分类改革前后,其投资水平对经营业绩的影响是否发生改变。模型(3)则以全样本进行回归,交乘项Invest_firm×DID的回归系数检验的是与非国有企业相比,竞争类国有企业在分类改革前后,其投资水平对经营业绩的影响是否发生改变。这两个模型均采用双向固定效应模型进行回归,模型中控制变量与前文保持一致,回归结果如表5所示。

| Roa | ||

| (1) | (2) | |

| Invest_firm | 0.044***(3.088) | 0.065***(6.730) |

| Post | −0.061***(−2.777) | |

| Invest_firm×Post | 0.069***(2.782) | |

| DID | 0.007***(3.318) | |

| Invest_firm×DID | 0.055**(2.270) | |

| Controls | 控制 | 控制 |

| Firm和Year | 控制 | 控制 |

| Obs | 4 919 | 15 648 |

| R2 | 0.114 | 0.109 |

在表5列(1)的回归结果中,交乘项Invest_firm×Post的回归系数为0.07,且在1%统计水平上显著为正,这表明在竞争类国有企业样本中,企业投资水平对经营业绩的提升作用在分类改革后更加显著。在表5列(2)的回归结果中,交乘项Invest_firm×DID的回归系数为0.06,且在5%统计水平上显著为正,这表明与非国有企业相比,竞争类国有企业投资水平对经营业绩的提升作用在分类改革后更加显著。由此可见,分类改革提高了竞争类国有企业的投资效率,具体表现为企业投资水平对经营业绩的边际贡献在分类改革后显著提升。这一实证结果呼应了本文在理论逻辑中将企业投资羊群行为视为负面非效率决策行为的观点,并且与杨海生等(2020)的研究发现一致。他们发现模仿同行投资决策未能提高企业经营业绩,本文结果也从侧面印证了这一点。因此,关于行业层面企业投资决策的趋同现象应该定性为积极正面的学习行为,还是消极负面的代理问题(方军雄,2012;杨海生等,2020),本文从企业投资羊群行为的前因和经济后果两方面为这一分歧提供了经验证据。

六、研究结论与政策启示

2015年3月5日,国务院发布的《政府工作报告》将“准确界定不同国有企业功能,分类推进改革”列为“深化国企国资改革”七大专项任务中的首要任务。⑰由此可见,分类改革作为新时期国有企业深化改革的一项基本政策,对其实施效果进行科学评估是重要的研究问题。鉴于此,本文率先考察了分类改革影响微观企业行为的政策效应、作用机制及其经济后果。具体而言,本文将分类改革的开展作为国有企业功能定位专业化的准自然实验,以竞争类国有企业为研究对象,实证检验了经济效益优先的专业化功能定位对其投资羊群行为的影响。研究发现,分类改革实施以后,经济效益优先的专业化功能定位通过改善委托代理问题和促进经理人的才能发挥这两条作用机制,进而抑制了竞争类国有企业投资羊群行为。这表明竞争类国有企业在分类改革以后的投资决策更多地基于企业专有信息,而更少依赖于行业公共信息。其中,经理人努力发挥其才能是促使分类改革发挥作用的重要原因。进一步的异质性检验还发现,分类改革的政策效应主要存在于行业市场竞争更弱和地区市场化程度更高的分组中。在分类改革的经济后果方面,分类改革以后竞争类国有企业的投资水平对企业经营业绩的边际贡献显著提升,从而说明专业化功能定位提高了竞争类国有企业的投资效率。

国家“十四五”规划对国有企业提出了新的发展要求,如何在深化改革过程中不断做大做强、跻身世界一流企业行列、为建设中国特色社会主义事业添砖加瓦,这些目标对国有企业而言仍然任重道远。对此,本文基于研究结论提炼出三个方面的政策启示,以期为国有企业的未来改革提供参考和借鉴。

第一,坚持因类制宜的国有企业改革逻辑,提高改革决策的科学性和针对性。不同类别的国有企业,在我国经济社会发展中的作用、现状和发展需要等方面具有显著差异,这些差异会直接影响到企业在承担不同功能方面的适宜性。因类制宜的改革方式充分尊重了不同类别国有企业的功能定位差异,这将使得在此认知基础上推出的各项改革举措更具针对性,同时也有助于国有企业在各自擅长的领域发挥更加积极的作用。因此,国有资产监管方在日后推进国有企业改革时,应当破除以往“一刀切”式的改革观念,并将国有企业在不同类别之间的差异作为改革出发点,深入地考察国有企业各个维度的异质性,以此制定出更加适宜、更加精细化的改革方案。

第二,鼓励竞争类国有企业积极承担以经济效益优先为原则的专业化功能,合理增加盈利性目标在业绩考核方面的比重。竞争类国有企业特指那些主业处于充分竞争行业和领域的国有企业,赋予它们过重的社会性功能,可能会以资源侵占的方式对盈利性功能产生严重的挤出效应,从而不利于它们在竞争性行业中的生存与发展。因此,对竞争类国有企业而言,它们理应秉持竞争中性的原则,积极承担经济效益优先的专业化功能。不过需要注意的是,本文在此并不是宣扬竞争类国有企业应该摒弃社会性功能,而是想强调,通过界定功能定位的优先次序可以将上述挤出效应控制在一定范围以内,甚至可能激发企业竞争活力,从而缓解传统的二元制功能定位冲突。

第三,加强防范由投资羊群行为引致的产能过剩风险,重视经理人在理性投资决策中的责任与担当。盲目跟风式的投资决策非但无助于企业自身比较优势的形成,还会降低行业竞争效率,恶化行业未来绩效。我国的产能过剩问题是多种原因共同作用的结果,其中“潮涌现象”所造成的制度性产能过剩问题,可以通过政府宏观调控如产业政策引导的方式进行遏制;而投资羊群行为背后潜藏的产能过剩风险,则更多地依赖于企业治理状况的改善,所以加强企业内外部治理机制的建设是有效防范产能过剩风险的关键。

① 参见中央政府门户网站:http://www.gov.cn/xinwen/2015-12/29/content_5029253.htm。

② 国有企业功能定位冲突的主要表现形式有两种:一种是以牺牲社会效益为代价来实现经济效益;另一种是假借实现社会效益的名义来从事机会主义行为。

③ 《指导意见》强调,“对主业处于充分竞争行业和领域的商业类国有企业,重点考核经营业绩指标、国有资产保值增值和市场竞争能力”。

④ 参见中央政府门户网站:http://www.gov.cn/xinwen/2016-09/26/content_5112309.htm。

⑤ 各地方国有企业也陆续参照该《实施方案》制定相应的考核办法,如江苏省国资委在2017年颁布的《江苏省省属企业负责人经营业绩考核暂行办法》(苏国资〔2017〕64号)中明确指出,对竞争类国有企业的盈利性任务目标考核权重占比为70%,而对特定功能类国有企业盈利性任务目标考核权重则占比50%。类似的政策举措在其他省份也有推行。

⑥ 比如,假借承担社会责任的名义来推卸自己在企业经营方面懈怠的事实(Lin等,1998),通过社会责任来进行盈余操纵(Martínez-Ferrero等,2016),动用企业资源打造个人形象工程(郑志刚等,2012),等等。

⑦ 本文默认那些所处行业、功能定位以及实际主营业务中表现出“充分竞争”特征的企业,属于分类改革中竞争类企业范畴,这可能存在一定程度上的样本界定误差。但是,在实际操作过程中本文发现,模棱两可难以界定类别的公司数量较少,这就说明可能的误差较小。并且,本文仍将上述难以界定类别的国有企业纳入竞争类范畴,这样做的好处是低估而不是高估最终结果,进一步加强了研究结论的可信度。此外,在稳健性检验部分,本文通过更换实验组和对照组的方式进行安慰剂测试,结果仍然稳健,这表明界定误差可能产生的噪声不足以影响本文结论。

⑧ 根据魏明海等(2017)的观点,国有上市企业因不具备严格意义上的公益性特征,故均属于商业类范畴,具体又可划分为竞争类与特定功能类两种。因此在排除了竞争类国有企业后,余下的国有企业均为特定功能类,不在本文研究样本范围内。

⑨ 按照学界的一致观点,2015年12月29日《指导意见》的出台标志着国有企业改革正式进入分类治理的新时期,因此本文以2016年作为政策实施起点年份更为稳妥(魏明海等,2017;徐伟等,2018;杨瑞龙,2018;闫伟宸和肖星,2019)。

⑩ 限于篇幅,稳健性检验的回归结果请参见本文的工作论文版本。

⑪ 限于篇幅,匹配后的观测值构成情况以及控制变量的组间差异检验结果未详细报告(备索)。

⑫ 限于篇幅,虚构政策时点的结果汇报请参见本文的工作论文版本。

⑬ 限于篇幅,该指标的具体测算过程未详细报告(备索)。

⑭ 感谢审稿专家提出的建设性意见。

⑮ 限于篇幅,该指标的具体测算过程留存备索。

⑯ Post为时间虚拟变量,2016年及以后赋值为1,2016年前赋值为0。

⑰ 参见中央政府门户网站:http://www.gov.cn/guowuyuan/2015-03/16/content_2835101.htm。

| [1] | 樊纲, 王小鲁, 马光荣. 中国市场化进程对经济增长的贡献[J]. 经济研究, 2011(9): 4–16. |

| [2] | 方军雄. 企业投资决策趋同: 羊群效应抑或“潮涌现象”?[J]. 财经研究, 2012(11): 92–102. |

| [3] | 黄群慧, 余菁. 新时期的新思路: 国有企业分类改革与治理[J]. 中国工业经济, 2013(11): 5–17. |

| [4] | 刘青松, 肖星. 败也业绩, 成也业绩? ——国企高管变更的实证研究[J]. 管理世界, 2015(3): 151–163. |

| [5] | 吕长江, 张海平. 股权激励计划对公司投资行为的影响[J]. 管理世界, 2011(11): 118–126. DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2011.11.011 |

| [6] | 潘红波, 陈世来. 《劳动合同法》、企业投资与经济增长[J]. 经济研究, 2017(4): 92–105. |

| [7] | 王美英, 陈宋生, 曾昌礼, 等. 混合所有制背景下多个大股东与风险承担研究[J]. 会计研究, 2020(2): 117–132. DOI:10.3969/j.issn.1003-2886.2020.02.009 |

| [8] | 魏明海, 蔡贵龙, 柳建华. 中国国有上市公司分类治理研究[J]. 中山大学学报(社会科学版), 2017(4): 175–192. |

| [9] | 徐伟, 张荣荣, 刘阳, 等. 分类治理、控股方治理机制与创新红利——基于国有控股上市公司的分析[J]. 南开管理评论, 2018(3): 90–102. DOI:10.3969/j.issn.1008-3448.2018.03.010 |

| [10] | 闫伟宸, 肖星. 政府目标、国企分类与高管继任[J]. 南开管理评论, 2019(5): 130–141. DOI:10.3969/j.issn.1008-3448.2019.05.012 |

| [11] | 杨海生, 柳建华, 连玉君, 等. 企业投资决策中的同行效应研究: 模仿与学习[J]. 经济学(季刊), 2020(4): 1375–1400. |

| [12] | 杨瑞龙. 国有企业改革逻辑与实践的演变及反思[J]. 中国人民大学学报, 2018(5): 44–56. DOI:10.3969/j.issn.1000-5420.2018.05.005 |

| [13] | 余明桂, 钟慧洁, 范蕊. 业绩考核制度可以促进央企创新吗?[J]. 经济研究, 2016(12): 104–117. |

| [14] | 袁江天, 张维. 多任务委托代理模型下国企经理激励问题研究[J]. 管理科学学报, 2006(3): 45–53. DOI:10.3321/j.issn:1007-9807.2006.03.007 |

| [15] | 张敦力, 江新峰. 管理者能力与企业投资羊群行为: 基于薪酬公平的调节作用[J]. 会计研究, 2015(8): 41–48. DOI:10.3969/j.issn.1003-2886.2015.08.006 |

| [16] | 郑志刚, 李东旭, 许荣, 等. 国企高管的政治晋升与形象工程——基于N省A公司的案例研究[J]. 管理世界, 2012(10): 146–156. |

| [17] | Aggarwal R K, Samwick A A. Empire-builders and shirkers: Investment, firm performance, and managerial incentives[J]. Journal of Corporate Finance, 2006, 12(3): 489–515. DOI:10.1016/j.jcorpfin.2006.01.001 |

| [18] | Bai C E, Lu J Y, Tao Z G. The multitask theory of state enterprise reform: Empirical evidence from China[J]. American Economic Review, 2006, 96(2): 353–357. DOI:10.1257/000282806777212125 |

| [19] | Battilana J, Dorado S. Building sustainable hybrid organizations: The case of commercial microfinance organizations[J]. Academy of Management Journal, 2010, 53(6): 1419–1440. DOI:10.5465/amj.2010.57318391 |

| [20] | Bertrand M, Mullainathan S. Enjoying the quiet life? Corporate governance and managerial preferences[J]. Journal of Political Economy, 2003, 111(5): 1043–1075. DOI:10.1086/376950 |

| [21] | Bikhchandani S, Sharma S. Herd behavior in financial markets[J]. IMF Staff Papers, 2000, 47(3): 279–310. |

| [22] | Chen D H, Khan S, Yu X, et al. Government intervention and investment comovement: Chinese evidence[J]. Journal of Business Finance & Accounting, 2013, 40(3-4): 564–587. |

| [23] | Demerjian P, Lev B, McVay S. Quantifying managerial ability: A new measure and validity tests[J]. Management Science, 2012, 58(7): 1229–1248. DOI:10.1287/mnsc.1110.1487 |

| [24] | Devenow A, Welch I. Rational herding in financial economics[J]. European Economic Review, 1996, 40(3−5): 603–615. DOI:10.1016/0014-2921(95)00073-9 |

| [25] | Du F, Tang G L, Young S M. Influence activities and favoritism in subjective performance evaluation: Evidence from Chinese state-owned enterprises[J]. The Accounting Review, 2012, 87(5): 1555–1588. DOI:10.2308/accr-50196 |

| [26] | Feltham G A, Xie J. Performance measure congruity and diversity in multi-task principal/agent relations[J]. The Accounting Review, 1994, 69(3): 429–453. |

| [27] | Giroud X, Mueller H M. Does corporate governance matter in competitive industries?[J]. Journal of Financial Economics, 2010, 95(3): 312–331. DOI:10.1016/j.jfineco.2009.10.008 |

| [28] | Holmstrom B, Milgrom P. Multitask principal-agent analyses: Incentive contracts, asset ownership, and job design[J]. Journal of Law, Economics and Organization, 1991, 7(S1): 24–52. |

| [29] | Knyazeva A, Knyazeva D, Morck R, et al. Comovement in investment and corporate governance[R]. EFM, 2008. |

| [30] | Lin J Y, Cai F, Li Z. Competition, policy burdens, and state-owned enterprise reform[J]. The American Economic Review, 1998, 88(2): 422–427. |

| [31] | Maug E, Naik N. Herding and delegated portfolio management: The impact of relative performance evaluation on asset allocation[J]. The Quarterly Journal of Finance, 2011, 1(2): 265–292. DOI:10.1142/S2010139211000092 |

| [32] | Ocasio W. Towards an attention-based view of the firm[J]. Strategic Management Journal, 1997, 18(S1): 187–206. DOI:10.1002/(SICI)1097-0266(199707)18:1+<187::AID-SMJ936>3.0.CO;2-K |

| [33] | Ocasio W. Attention to attention[J]. Organization Science, 2011, 22(5): 1286–1296. DOI:10.1287/orsc.1100.0602 |

| [34] | Scharfstein D S, Stein J C. Herd behavior and investment[J]. The American Economic Review, 1990, 80(3): 465–479. |

| [35] | Shleifer A. State versus private ownership[J]. Journal of Economic Perspectives, 1998, 12(4): 133–150. DOI:10.1257/jep.12.4.133 |

| [36] | Wei C Y. State ownership and target setting: Evidence from publicly listed companies in China[J]. Contemporary Accounting Research, 2021, 38(3): 1925–1960. DOI:10.1111/1911-3846.12665 |