2022第48卷第8期

2. 复旦大学 国际关系与公共事务学院,上海 200433

2. School of International Relations and Public Affairs, Fudan University, Shanghai 200433, China

一、引 言

习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上指出:“一部中国史,就是一部中华民族同贫困作斗争的历史。”①2020年,我国脱贫攻坚战取得了全面胜利,完成了消除绝对贫困的艰巨任务,书写了人类发展史上的伟大传奇。在这一伟大的实践和征程中,我国积累了十分丰富且宝贵的贫困治理经验,值得系统总结与提炼。目前,国内外学界围绕贫困的起源、影响机制以及减贫措施等议题展开了诸多探讨(Sachs,2006;Banerjee和Duflo,2012;Acemoglu,2013;郭熙保和周强,2016;汪三贵和胡骏,2020)。如何运用扶贫政策工具改善与解决贫困问题是学者们关注的重点,既有研究从产业扶贫(胡晗等,2018)、金融扶贫(朱一鸣和王伟,2017)、社会资金扶贫(陈蕾等,2020)、财政资金扶贫(武靖州,2018;解垩和宋颜群,2020)等方面进行了讨论。其中,世界银行(2009)将中国取得卓越反贫困成效的原因归结为两点:一是经济增长;二是财政转移支付的扩张。财政转移支付作为一种由中央统一安排的财政分配方式,承担着扶贫资金主渠道的作用,不仅对公共服务均等化、宏观经济增长等方面有长远的影响(郭庆旺等,2009;赵永辉和付文林,2017),同时也对改善区域发展不平衡有显著影响(张颖,2012)。长期来看,中国的贫困治理体系具有显著的发展性特征,即在贫困治理的不同阶段,不断优化减贫政策工具,从而提升了贫困治理的有效性(吕方,2017)。随着大扶贫格局的建立,虽然贫困治理的政策工具逐渐多元化,但是作为扶贫资金主渠道,财政转移支付这一重要的政策工具,始终贯穿于我国贫困治理的实践中。从这一视角出发,系统梳理并揭示财政转移支付政策在贫困治理中的作用机制、基本逻辑及思想转型的特点,不仅有助于丰富我国贫困治理理论研究,而且对于提升财政转移支付资金的扶贫绩效也具有重要的现实意义。

关于财政转移支付的减贫效用,主流观点认为,财政转移支付是降低收入不平等和减少贫困的有效财政政策工具(Skoufias和Di Maro,2008;Imai,2011;解垩,2017)。近年来,大量研究通过实证分析,分别从区域、家庭和个体三个层面检验了中国财政转移支付政策的减贫效果。区域层面的研究主要探讨了财政转移支付在拉动贫困地区经济增长、减少贫困发生率以及促进区域基本公共服务均等化、财力均等化等方面的作用(马光荣等,2016;黄志平,2018);家庭层面的研究成果显示,财政转移支付对长期贫困状态家庭具有显著的减贫作用(肖建华和李雅丽,2021),其中家庭财政转移支付中的养老保险和医疗保险对家庭贫困的“阻返”作用最为显著(张鹏等,2022);个体层面的研究大多是从人力资本积累和个体受教育水平的角度出发,认为财政转移支付在提升人力资本、预防未来贫困和改善收入分配方面具有良好的政策效果(刘成奎和齐兴辉,2019;高跃光和范子英,2021)。此外,也有研究基于减贫效率的视角,提出财政转移支付在减少贫困方面具有一定的效率,但也存在瞄准偏误和“精英俘获”等问题(陈国强等,2018;韩华为,2018)。

有关我国贫困治理的历史阶段、政策特征的议题也吸引了不少学者的关注。部分研究从历史的长时段视角,分阶段论述了我国反贫困的实践探索与理论创新(汪三贵和胡骏,2020;谢岳,2020;杨灿明,2021)。此外,还有研究从经济思想史的角度对新中国反贫困思想的演进及特征进行了提炼与总结(黄承伟和刘欣,2016;王昉和王晓博,2020)。然而,从特定政策工具的视角来分析我国反贫困政策和思想的演进,尚缺乏系统梳理和深入研究。

改革开放以来,财政转移支付政策作为我国贫困治理的核心政策工具,为我们理解中国特色的贫困治理体系提供了一个重要视角。为此,本文以财政转移支付政策的演变为主线,考察改革开放以来我国贫困治理的基本逻辑和思想演变历程。本文的研究贡献主要体现为:第一,从理论上梳理和分析了财政转移支付的减贫机制和基本逻辑,进一步丰富了贫困治理的理论与实践研究;第二,从政府主导性、转移支付资金瞄准性以及转移支付目标三个维度出发,尝试从一个立体视角对财政转移支付政策的动态调整过程进行梳理和分析,从而展示改革开放以来财政转移支付思想的发展及转型过程;第三,从财政转移支付政策演变的角度,总结我国贫困治理的伟大成就和丰富经验,同时展望下一阶段进一步深化财政转移支付制度改革的重点方向。

二、财政转移支付与贫困治理的基本逻辑

(一)财政转移支付减贫的理论逻辑

根据Musgrave(1959)关于财政职能的界定,公共财政应发挥资源配置、经济稳定、收入分配三项基本职能。财政转移支付是政府进行收入再分配的重要政策工具,其主要通过三个方面的机制作用于贫困治理。一是推动经济发展。大规模的财政转移支付项目将以生产为载体直接作用于经济领域,通过完善落后地区的基础设施建设,使当地得以形成生产条件、发展生产力,进而促进地区经济增长,提升贫困人口收入;同时也为落后地区经济增长和发展提供资本供给,使得落后地区获得更多投资就业机会,激发贫困人口内生性脱贫活力。二是完善社会保障体系。社会保障属于公共品的范畴,财政转移支付资金向贫困地区倾斜,为贫困地区加快建立起全面的社会保障体系提供可行性与操作空间。一方面,社会保障在贫困治理中承担着“保基本、兜底线”的作用,社会保障体系在为经济发展提供稳定内部环境的同时,还为其提供充足和高质量的人力资本保障,进一步夯实贫困个体收入增长的基础,激发内生持续性增长;另一方面,社会保障也能够通过分散风险、提升贫困人口的风险应对能力来减少致贫性因素,具有良好的“扶贫”和“防贫”效应。第三,对贫困个体进行收入再分配。政府通过财政转移支付对社会的初始分配进行修正,实施有利于低收入群体的财政支出安排,即增加这类收入群体的收入或减少其支出义务,使贫困人口的生产生活条件得到改善,经济自立能力得到强化。因此,财政转移支付政策对减贫的作用途径主要体现在经济、社会保障制度和微观个体收入再分配三个方面,这种自上而下统一调度的财政资金分配模式,在很大程度上体现了中央政府的减贫取向,并能够有效推动减贫目标的实现,从而对减少绝对贫困和相对贫困具有积极作用。

(二)我国财政转移支付的减贫历程与演变逻辑

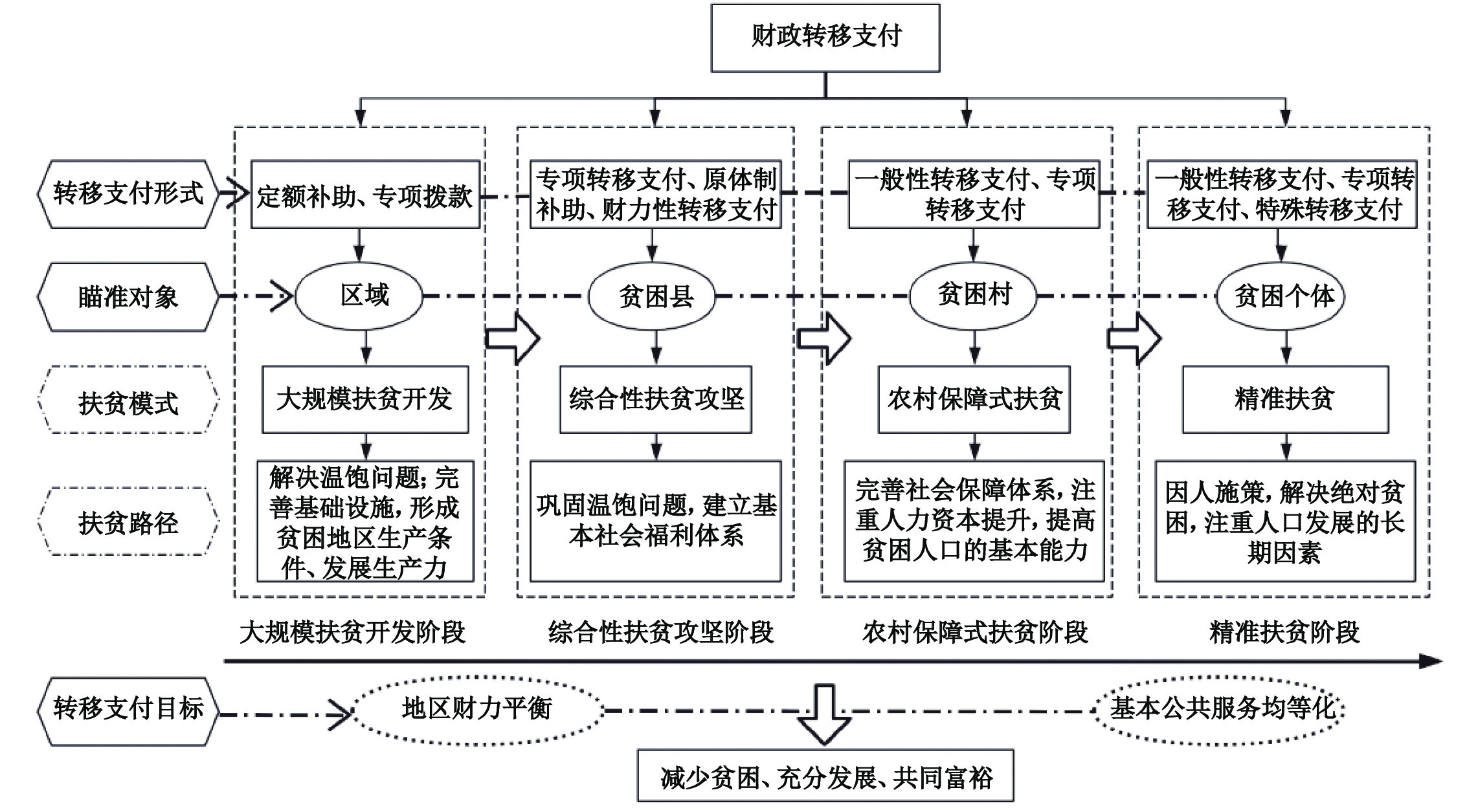

我国的贫困治理受益于财政专项制度,中央统一调度的财政资金机制为扶贫工作的巨量转移支付提供了制度支持。回顾改革开放以来我国的贫困治理历程,大致经历了四个阶段,分别为大规模扶贫开发阶段(1978—1993年)、综合性扶贫攻坚阶段(1994—2000年)、农村保障式扶贫阶段(2000—2012年)和精准扶贫阶段(2012—2020年)。在粗放式扶贫转向精准扶贫的过程中,财政转移支付政策呈现出较大的差异。虽然已有大量研究关注了财政转移支付的减贫机制和减贫效应,但往往从单一维度进行考察,忽视了我国财政转移支付的系统性和历史阶段性特征。事实上,在不同贫困治理阶段,无论是转移支付形式、瞄准对象的变化,还是转移支付目标的调整,都会对贫困治理产生不同的作用,从而导致了减贫效果的差异。因此,本文基于转移支付形式、瞄准对象和转移支付目标的多维视角,进一步分析财政转移支付随着贫困治理阶段而转换的历史演变逻辑(见图1)。

|

| 图 1 财政转移支付减贫的基本逻辑 |

20世纪80年代初,面对普遍的区域性贫困问题,中央政府开始对经济基础较差的地区提供专项拨款、定额补助和财力性转移支付,以增强落后地区的财力。大量财政转移支付资金的投入拉开了有组织、有计划、大规模扶贫开发的序幕,并推动贫困地区发展生产、消除贫困。此时用于扶贫开发的财政转移支付项目的首要目标是促进经济繁荣,通过发展经济来带动贫困户脱贫致富。20世纪90年代中期至21世纪初,随着农村贫困人口减少,贫困人口向中西部集中,中央政府通过专项转移支付、民族地区财政转移支付、财力性转移支付等项目,以及开发式扶贫(西部大开发战略)、支农惠农政策(新增农村税费改革转移支付)等综合政策,推动中西部的贫困治理。进入21世纪以来,随着开发式扶贫模式下的经济增长益贫效益下降以及能够适用的贫困群体逐渐减少,中央政府开始注重推进普惠性社会保障制度的建立和完善,大量新增的一般性转移支付和专项转移支付项目主要用于教科文卫、社会保障等事关民生领域的支出。在关注收入增长的同时,更加注重提高贫困人口的发展能力以解决贫困问题。在全面建成小康社会的攻坚期,扶贫任务更加多元化,为了实现全面小康和消除绝对贫困的目标,党中央提出实施精准扶贫,扶贫战略发生重大转变。财政转移支付资金与贫困识别相衔接,强调因户施策。根据不同致贫原因,构建以经济救助、能力救助、权利救助为一体的多重方式叠加的贫困治理体系,既着眼于影响贫困人口发展的长期因素,强调“志智”双扶,也特别注重向贫困人口赋权,强调教育公平,保障个人权利的实现。

(三)观察财政转移支付思想发展转型的“三个维度”

我国财政转移支付政策思想不仅具有基于缓解贫困问题考量下的理论逻辑,也有随着贫困治理阶段而转换的历史演变逻辑。用财政转移支付的经济增长、社会保障和收入再分配机制驱动减贫的理论逻辑来解释我国减贫成就,难以综合、立体地认识我国财政转移支付减贫逻辑的全貌。基于对财政转移支付减贫历史演变逻辑的梳理,可以看出,财政转移支付机制将扶贫资金与扶贫对象有效对接起来,中央政府在推进贫困治理中起主导作用。在不同贫困治理阶段,中央政府在识别贫困对象的基础上,通过转移支付资金作用于特定瞄准对象,最终达成转移支付目标下的减贫任务。这其中涉及三个关键要素,即政府主导性、转移支付资金瞄准性以及转移支付目标。换言之,也就是“谁来主导扶贫”“扶持谁”“扶贫目标是什么”等三个重要问题。此外,现有文献也表明,财政转移支付的减贫效应和扶贫效率往往与政府主导性、资金瞄准效率以及资金投放目标存在较大关联(宋颜群和解垩,2020;王雨磊和苏杨,2020;邓大才,2021)。因此,本文结合改革开放以来的贫困治理实践,以及财政转移支付政策的改革语境,选择财政转移支付影响减贫的作用机制中三个紧密连接的关键要素,进一步考察财政转移支付政策的演进路径和思想转型,以及财政转移支付政策如何通过适应性调整而提高减贫效率的内在逻辑。

基于以上分析,本文将依据不同贫困治理目标,以及同一贫困治理目标下不同时期的时间线索,具体梳理和考察财政转移支付政策是如何在政府主导性、资金瞄准性以及总体目标这三个维度上实现发展和转型的,从而进一步深化对不同阶段财政转移支付思想的内在联系和变化的思考与认知。

三、从“妥协”的财政转移支付向有利于宏观调控的政策转变

(一)向地方“妥协”的财政转移支付

中央与地方财政关系的处理是财政转移支付政策设计的前提和逻辑起点。财政转移支付制度建立的整个过程,充满着各级政府之间的利益博弈和竞争,这主要表现为对财力的争取。中央政府在东部和中西部地区财力分配中的主导权,影响着财政扶贫资金的规模和分配。1980—1993年,财政转移支付的体制主要依托以“放权让利”为主要特征的“财政包干制”。这一时期国内虽然尚无明确的财政转移支付概念,但实际上一直存在对贫困地区的定额补助,同时还有针对贫困地区发展而设立的专项资金。然而,在财政包干体制下,地方政府具有通过隐瞒财政收入来减少财政收入上解的强烈动机,导致中央政府的财政汲取能力急剧弱化,②缺乏进行宏观调控的财政资金基础。中央政府财政收不抵支现象时有发生,这使得中央政府在财力分配中处于被动地位。为支持贫困地区发展经济,中央对中西部地区的大规模扶贫开发资金投入,只能依靠大量的财政赤字。对此,理论界围绕财政包干制的弊端展开了广泛讨论(宋新中和张俊芳,1988;郁冠,1991),认为财政包干制导致了中央财政困难,且中央与地方的利益摩擦日益加深(阎彬,1991)。其中,不少学者从宏观调控的角度强调通过财政转移支付的手段进行财政再分配的必要性,也有学者指出在财政分配中应合理地“抽肥补瘦”,对于财政上缴比例低的地方,中央政府从体制上收回部分资金,对于后劲不足的地方,中央政府应适当放宽政策,予以资金扶持,以保持地区间财力的相对平衡(夏康裕和徐良荣,1991;谢旭人,1993);还有学者认为,针对区域经济发展水平差异,要通过有效运用财政转移支付手段来调整和引导财政资金的统筹安排,从宏观上促进区域经济协调有效发展(刘溶沧,1993)。这些关于财政转移支付作用的学术讨论,在一定程度上加深了人们对财政转移支付的认识,为财政转移支付制度的正式确立提供了前期准备和理论基础。

1994年,分税制财政管理体制开始实施,并正式建立起配套的财政转移支付制度。改革最初的驱动力是保证中央稳定的财政收入,提高中央政府在财力分配中的主导性,并最终实现共同富裕。③在中央财政资金平衡有余的前提下,通过转移支付的方式将财政资金返还给地方,以调节地区间财政收入的不平衡。1994年分税制改革实施后,虽然转移支付占中央支出的比重由1993年的29.33%上升至1994年的57.66%,④但是转移支付对地方财力差距的调节作用却十分有限。这主要是因为在推行分税制改革的初期,考虑到各个地区的利益格局,中央采取了“妥协”的方式,以争取沿海省份对分税制改革的支持。这突出表现为两点:一是为了照顾地方既得利益,财政转移支付中很大一部分是给予地方的税收返还。税收返还数额直接与税收基数和税收增长挂钩,以保证地方政府的财政收入不低于之前年份的水平。根据1995年中央预算草案,1995年的税收返还占当年转移支付总量的77.3%,中央政府对地方的专项补助占转移支付总量的15.5%。⑤二是地方政府获得的财政转移支付数额与地方财政收入挂钩,贫困地区由于财政收入低,名义上对中央的财政收入的贡献小,因此相应获得较少的转移支付资金。总体来说,在温和、渐进的分税制改革下,尽管财政转移支付规模占中央支出的比重迅速增加,但是由于财政转移支付在这一时期所呈现出的“妥协”性,使得中央对地区间财力差距和经济发展失衡的实际调控能力相对有限。

(二)有利于宏观调控的财政转移支付

进入21世纪后,财政转移支付政策逐渐向加强自主性宏观调控转变。中央政府财力的增强,为中央通过大规模、多种形式的财政转移支付进行贫困治理提供了基本保障。

一方面,经过多次向中央集中财力的改革,⑥中央政府财力得以增强,也使中央通过财政转移支付进行贫困治理的目标更容易实现。例如,在2002年的所得税分享改革中,中央政府从所得税增量中所获得的收入,全部用于对中西部地区的财政转移支付。2002年,中央由此增加对中西部地区的转移支付100亿元左右。⑦中央政府财政收入的增加,强化了用于贫困治理的转移支付资金保障。中央政府通过转移支付手段进行宏观调控,集中必要的财力对中西部地区展开大规模扶贫开发活动,优先推进和落实中西部地区的基础设施建设和资源开发项目,在很大程度上促进了贫困地区内源式发展和整体经济实力的积蓄。

另一方面,由于税收返还数额以1993年为基数核定,随着税收返还相对数额的逐步降低,中央政府掌握了更多财力对地方实施均衡性转移支付和专项转移支付,这有助于贯彻落实宏观调控的政策导向,并形成较为完整的调控体系。具体而言,在转移支付结构方面,1995—2011年期间,税收返还的比重从77.3%下降到4.8%,⑧成为占比最低的转移支付类型;用于解决地方政府财政收支缺口的财力性转移支付占比变化不大,并在1999年呈现出缓慢上升的趋势;而专项转移支付作为具有较强政策导向性并能直接对地方政府行为产生影响的制度类型,其比重自1995年以来一直呈现出增长态势,并成为占比最高的部分。由于专项转移支付具有指定用途,因此中央政府通过调整专项转移支付的比重可以直接影响下级政府在扶贫工作中的优先发展目标。对于专项转移支付在贫困治理中的政策意图性,已有学者进行了研究。例如,吕冰洋等(2018)认为专项转移支付力度的加大将使贫困地区的发展积极性远大于发达地区,因此,上级政府出于均衡地区发展的意愿将倾向于提高专项转移支付的比例。此外,有研究发现,相较于一般性转移支付,专项转移支付在促进地区经济增长(马光荣等,2016)、医疗卫生基本公共服务均等化(李红霞和陆悦,2020)、欠发达地区义务教育发展(赵海利,2014)等方面的政策效果更好。但专项转移支付制度也存在不少问题,如资金分散、项目繁杂、资金不配套或截留挪用、涉及面过广而导致的“越位问题”“跑部钱进”等扭曲现象,这些都将影响专项转移支付对于贫困治理的实际效果。因此,如何规范专项转移支付资金的拨付过程,将是下一步优化财政转移支付结构并提升转移支付资金扶贫效率的重要内容。

从财政转移支付思想的演进来看,转移支付政策从初期的妥协逐渐转变为自主性的宏观调控。这背后反映了中央政府在减贫思想的指导下,在运用财政转移支付手段推进贫困治理的过程中,根据宏观调控的现实需要将财权集中于中央政府,以保证其在财力分配中的主导作用。在政府主导与财政资金主流的配合下,通过规范财政资金的规模与投向来实现特定的贫困治理目标。回顾改革开放以来我国贫困治理的历程,不难发现,以消除绝对贫困为目标的中央政府在此过程中发挥了重要作用,正是中央政府的主导性体现了财政转移支付作为一项政策工具在服从和服务于国家贫困治理目标的作用机理。

四、从“区域瞄准”到“精确瞄准”的财政转移支付

(一)开发式扶贫方略下“区域瞄准”的转移支付

改革开放之初,中国区域性贫困特征较为显著,主要体现在两个方面:一是在城乡二元结构下,全国大多数绝对贫困人口集中在农村地区;二是受地理位置偏远和资源条件恶劣等致贫共性因素影响,我国的绝对贫困人口集中分布在地理和资源条件不利的地区。改革开放后,在产业结构优化和产业转移的推动下,我国经济呈现出以沿海地区为引领的 “雁阵模式”,而这一非均衡发展模式是在当时资源约束下的最优选择(范子英,2014)。面对日益严峻的区域性贫困问题,邓小平同志提出“先富带动后富”的思想,为财政转移支付扶贫提供了新的思路,即从我国地区不平衡的实际状况出发,以促进地区平衡发展为目标,充分发挥财政转移支付的减贫功能。

1978—1993年,在邓小平“两个大局”⑨和“先富带动后富”思想的指引下,基于开发式扶贫战略,财政转移支付呈现出以区域瞄准为主的特点。这一时期,中央对地方政府的转移支付主张和实际行动紧紧围绕着区域生产发展这个中心。在内源式发展理念下,中央通过专项转移支付的手段对贫困地区开展有计划、有组织的大规模区域开发和建设。以1986年国家级贫困县的设立为标志,财政转移支付的瞄准对象由广大贫困区域转向重点区域。1978—1985年,中央政府将区域开发放在首要位置,主要依靠财政转移支付资金的注入进行开发式扶贫,通过地方经济建设解决贫困问题。例如,针对“老、少、边、穷”等欠发达地区,1980年中央政府为解决贫困问题设立了“支援经济不发达地区发展资金”,并无偿提供8亿元的资金支持;针对甘肃和宁夏等极端贫困地区,1982年中央政府无偿出资2亿元设立“三西农业建设专项基金”,用以实施“三西”农业建设项目,以农业开发的方式推动区域性贫困治理;为了改善贫困地区的基础设施和提高贫困地区劳动力的收入,1984年中央政府开始以实物转移支付(如粮、棉布)的方式资助和组织“以工代赈”计划。1986—1993年,随着我国农村地区的贫困问题由区域性的块状分布转变为点状分布特征,国家扶贫开发重点随之转向重点区域扶贫,扶贫战略突出表现为“以区域发展为导向”和“以开发式扶贫为核心”。为实现财政扶贫资金的集中有效利用,扶贫瞄准范围由“面”向“块”转变。1986年中央首次设置了331个国家级贫困县,通过重点投放专项扶贫资金对贫困县给予扶持;同年,国民经济“七五”发展计划明确提出将扶持“老、少、边、穷”地区尽快摆脱经济落后状况,并动员东部发达地区对其进行对口支援;“八五”期间,为保障基本农田建设,中央政府每年安排100万吨以工代赈专用粮,帮助石山区、深山区和高寒山区等地区的特贫人口减轻缺粮困难。

财政转移支付资金瞄准贫困区域,并开展了大规模的扶贫开发活动。在区域瞄准下,财政转移支付主要呈现以下特点:一是主要以专项扶贫资金的形式投入区域扶贫开发,启动落后地区的经济发展,在调动和发挥贫困群体主体积极性作用的基础上,帮助贫困地区和贫困人口形成生产条件,激发贫困群体摆脱贫困的内生动力,从而带动贫困人口的收入增加。二是转移支付规模较大且项目集中,有利于发挥转移支付资金减贫的规模效益。由于分布在贫困区域的贫困人口规模大、致贫因素复杂,与这些特点相适应,大规模的转移支付能够以区域带动发展,加快经济发展明显落后、贫困人口较为密集的地区脱贫进程,具有较高的减贫效率。按照现行的农村贫困标准,⑩这一时期农村贫困发生率由1978年的97.5%下降至1995年的73.5%,累计有2.16亿农民实现脱贫。⑪农村地区的贫困人口得以大量减少,经济状况获得了一定程度的改善和提高。

(二)综合性扶贫目标下“贫困县瞄准”的转移支付

1994年后,得益于中央政府实施的大规模扶贫政策,区域贫困状况得到了改善。然而,受自然条件、历史、经济和社会政策等因素制约,部分西部地区以及“老、少、边、穷”地区仍处于贫困状态,蔡昉(2003)将其定义为“边缘化贫困”。为了提高扶贫资源的瞄准精准度,减少尚未解决温饱问题的贫困人口,国家在宏观政策层面探索形成了东西扶贫协作机制,组织东部发达省市开展对西部贫困省区的对口帮扶。1994年国务院印发了《国家八七扶贫攻坚计划(1994—2000年)》,重新调整了国家级贫困标准,将国家级贫困县的数量由331增加至592个,并明确提出扶贫项目必须覆盖贫困户,坚持扶贫到村到户。为了同时兼顾中西部地区经济发展与扶贫到户,国家构建了综合性扶贫战略体系,并在综合性目标任务下展开扶贫工作。

在综合性扶贫目标下,财政转移支付呈现出“贫困县瞄准”的特点。为加快中西部地区扶贫开发步伐,中央政府采取了两项重要举措:一是持续加强对中西部地区尤其是西部地区的财政转移支付力度,优先开展一系列涉及水利、交通、能源、环保和资源开发性项目。国家重新划定并扩大国定扶贫县范围,各级政府借助以工代赈、财政发展资金等转移支付手段,在基础设施建设、科教文卫等多个领域实施了更加有瞄准性的扶贫政策。截至1998年,中央政府对西部地区扶贫资金投入已提高到了183亿元,资金规模是1986年的4.6倍。⑫ 2000年,国家提出了西部大开发战略,实施范围包括353个贫困县,约占全部贫困县的61.2%。⑬转移支付资金的投入,加速推进了贫困县地区的工业化和城市化进程。二是开展东西部扶贫协作,东部发达省市通过投入财政援助资金、开展经济技术合作等方式向西部贫困地区进行对口支援。1999年4月,温家宝同志在全国东西扶贫协作经验交流会上强调,东西扶贫协作要组织富裕县和贫困县结对帮扶,将对口扶贫落实到县。1996—1999年期间,东部省市政府累计向西部经济欠发达地区拨款9亿元。⑭不少东部发达省市建立了专项基金用于保证对口帮扶工作的资金需求,并制定了严格的资金管理办法。例如,深圳市每年拿出2%的财政资金用于建立帮扶贵州的专项发展基金;辽宁省财政拨款5000万元专项资金,用于解决青海省贫困人口的温饱问题;广东省无偿提供900万元给广西的大石山区作为特困人口移民搬迁专项资金等。此外,不少东部发达省市在扶贫协作工作中向经济欠发达地区无偿捐赠资金,用于建立希望工程专款、教育发展基金等。

在综合性扶贫目标下,通过瞄准贫困发生率较高的县级地区,实现财政转移支付的靶向定位,能够有效减少政策瞄准偏误。在贫困县瞄准机制下,国家“八七”计划扶持贫困县农民人均纯收入从1995年的867元增加到1999年的1427元,增长了164.6%。⑮开展东西扶贫协作是实现社会主义共同富裕的实践探索,东部发达省市在自愿互利的原则下,通过横向转移支付的方式,展开对中西部欠发达地区的社会、经济、文化等各个领域的帮扶与合作,有力地推进了这些地区的脱贫进程。

(三)农村保障式扶贫下“贫困村瞄准”的转移支付

进入21世纪,我国国民经济实现了快速增长,但尚未出现“库兹涅茨曲线”,也未出现收入分配均等化以及产业结构一元化,“扩散效应”和“涓滴效应”难以惠及经济落后地区和贫困阶层(汪三贵,1994);同时,国定贫困县的人口大约为2亿,而贫困人口仅有2000万—3000万,因此绝大部分用于贫困治理的转移支付资金可能稀释到大量的非贫困人口中,产生大量的贫困人口漏出。在科学发展观和构建和谐社会思想的指导下,我国调整了扶贫工作重点和贫困瞄准对象,1999年出台的《中国农村扶贫开发纲要(2001—2010年)》明确提出扶贫要“到村到户”,由此,扶贫任务转为以农村保障式扶贫为主,实施以村为单位的参与式“整村推进”扶贫,这也标志着我国扶贫瞄准机制开始由县级转向村级,扶贫开发的重点逐渐由贫困县下移到贫困村。

2001—2012年期间,财政转移支付表现出“贫困村瞄准”的特征,具有明显的“强农惠农”倾向。在确立592个国家级贫困县的基础上,国家进一步识别了148 051个重点贫困村,占行政村总数的26.7%,覆盖了全国约83%的贫困人口。⑯以村作为扶贫开发工作的主战场,采取“整村推进”的方式在一定程度上能够改善并扩大财政扶贫资金对除贫困县以外的贫困村人口的覆盖。在转移支付资金形式方面,国家通过设立扶贫专项资金(如以工代赈资金、少数民族发展资金和国有贫困林场扶贫资金等),对县乡困难地区实施多种形式的财政转移支付政策,旨在改善这些地区的基础设施条件和生态环境条件。在转移支付资金的扶贫路径方面,由于以发展为导向的开发式扶贫策略难以解决因农村发展落后而导致的相对贫困和阶层贫困问题,因此这一时期的转移支付呈现出以建立和扩大农村社会保障体系为中心的特点。财政转移支付资金的投入开始聚焦农村地区的民生问题:一方面,政府加大了民生领域的专项转移支付规模,截至2006年,中央对地方的专项转移支付规模增加到4 411.58亿元,相较于1994年增长了12.2倍,新增的转移支付资金主要投向了事关民生的农村教育、医疗、科技和文化事业等领域(贾康和赵全厚,2008);另一方面,在财政转移支付资金的支持下,农村最低生活保障制度、农村“五保”供养制度和农村合作医疗制度等农村社会保障性扶贫制度在全国范围内推广开来,而且财政扶贫资金还用于具有扶贫功能的生态补贴、退耕还林、农村税费改革补助、农村大学生补助等直接转移到个人或贫困家庭的转移支付上。财政转移支付政策通过普惠的方式,进一步促进了农业的发展和农村贫困人口的减少。

财政转移支付资金的县级瞄准机制,在一定程度上使非贫困县的贫困村人口难以得到财政扶贫资金的扶持。因此,转移支付资金的瞄准机制从“贫困县瞄准”到“贫困村瞄准”的转变,能够有效改善和减少对农村地区贫困人口的漏出。2001年后,在农村保障式扶贫模式下,贫困村成为扶贫规划的切入点和扶贫资金的投入重点,贫困村的基础设施和社会服务得到了显著改善。2002—2008年,重点村在通讯、电力、公路建设等基础设施方面,以及文化教育和卫生条件方面的状况改善程度要明显高于重点县,更远高于全国平均水平。⑰转移支付资金向农村基础设施建设和社会保障领域的倾斜,在一定程度上能够通过培育农村发展新动能以及提高贫困人口的风险应对能力,从而消除贫困人口的部分致贫因素。

(四)精准扶贫模式下“精确瞄准”的转移支付

随着扶贫工作的深入展开,大部分贫困群体在经济发展以及社会保障等常规扶贫举措下摆脱了贫困,但仍存在部分深度贫困地区和特殊困难的贫困人口。区域瞄准策略始终存在大量非贫困人口的挤入以及财政扶贫资金的漏出,社会保障体系和基础设施的完善也无法有效解决各种异质性因素所导致的贫困问题。依据现行农村贫困标准,截至2012年,全国仍有8 249万农民尚未摆脱绝对贫困,贫困发生率为8.5%,其中,集中连片特困地区的农村贫困发生率高达24.4%。⑱在此背景下,攻克深度贫困堡垒成为扶贫工作的重点和难点,强调以“户”为单位实施精准帮扶,“贵在精准,重在精准,成败之举在于精准”成为重要的扶贫理念。因此,精准扶贫、精准脱贫成为新的扶贫战略,扶贫工作由“大水漫灌”向“精准滴灌”转变。

在精准扶贫模式下,财政转移支付呈现出“精确瞄准”的特点。精准扶贫要求财政精准投入、精准使用和精准管理。针对贫困人口的不同脱贫需求,充分利用财政转移支付政策,精准定位帮扶对象,是实现精准扶贫的基本路径之一。中央政府采用“精确瞄准”的转移支付政策有其现实合理性:首先,转移支付的扶贫效率是以较好地瞄准贫困地区和贫困人口为条件的,提高转移支付政策的贫困瞄准,能够使得有限的转移支付资金直接惠及贫困人口,最大化其减贫效应(解垩,2017);其次,基础设施建设改善和公共服务优化所带来的大规模减贫效果下降,在此背景下,实施更有针对性的财政转移支付政策,直接对贫困人口进行精准帮扶,在很大程度上能够提高扶贫工作的效率。在精准扶贫思想的指引下,2015年脱贫攻坚战全面打响,一系列新的财政扶贫政策推广实施开来。具体而言,在转移支付资金精准投入方面,2015年《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》要求中央财政加大一般性转移支付资金,涉及民生的专项转移支付资金进一步向贫困地区和贫困人口倾斜,明确一定比例的涉农转移支付资金专门用于贫困村;在转移支付精准使用方面,2017年财政部发布《中央财政专项扶贫资金管理办法》,明确不再对相关支出范围作出具体要求,而是由县乡政府根据实际情况自主确定,在通过建档立卡工作机制有效识别贫困户的基础上,因村因户匹配财政资源,使转移支付资金能够直接惠及贫困人口;在转移支付精准管理方面,中央财政专项扶贫资金项目审批权限下放到县级,强化了基层政府对中央财政专项扶贫资金的统筹和管理责任,这有利于基层扶贫资金的整合,使财政转移支付扶贫的资金投入更加精准、有效。2020年,在新冠肺炎疫情对经济产生巨大冲击的特殊背景下,中央政府通过对转移支付机制进行创新,设立了特殊转移支付机制。其“特殊”之处主要体现在资金拨付程序和拨付对象上。一方面,通过中央拨付资金直达市县基层的方式,缩短了资金层层分配的中间链条;另一方面,资金重点落实到社保、低保、养老和特困人员身上,使得转移支付对象类别进一步细化。2021年,国务院《政府工作报告》提出将财政资金直达机制实现常态化,这一举措不仅是国家对转移支付资金管理制度的重大创新,而且能够有效地发挥转移支付政策工具的“精确滴灌”作用。

在贫困瞄准单位逐渐下移的过程中,转移支付资金的瞄准机制由“贫困县”调整为“贫困户”。财政转移支付资金与贫困对象识别实现了有效衔接,根据不同致贫原因,逐村逐户制定帮扶措施,集中力量给予帮扶。这种财政转移支付瞄准单位的适应性调整,使得有限的财政扶贫资源得以更加精准地惠及绝对贫困人口,有效减少对贫困人口的漏出,符合提高扶贫效率的现实需要。根据现行农村贫困标准,2020年我国完成了整体消除绝对贫困的艰巨任务,取得了脱贫攻坚的全面胜利。

事实表明,中央政府在财政转移支付实践中具有主导作用,而观察中央政府如何将减贫任务与发挥财政转移支付作用结合起来,成为在贫困治理视角下正确理解财政转移支付思想的关键线索。由于实现贫困治理目标不能一蹴而就,财政转移支付政策必须在这一长期过程中不断根据贫困治理的现实需要以及贫困特征的变化进行调适。财政转移支付资金分配向贫困区域、贫困县、贫困村和贫困人口的适应性瞄准,使财政资金向减贫主战场聚焦,符合提高减贫效率的现实需要。在理解财政转移支付减贫的一般性逻辑的同时,也应注意到财政转移支付思想作为对特定历史实践的认识必然具有其特殊性。面对不断发展的减贫实践,将财政转移支付思想的一般性和特殊性结合起来,有助于更准确地理解财政转移支付思想转型的过程。

五、从“财力平衡”到以“基本公共服务均等化”为目标

(一)以“财力平衡”为主要目标的财政转移支付

20世纪80年代初到90年代中期,由于区域层面上的致贫共性因素较为明显,我国的贫困类型主要表现为区域贫困;同时,我国对贫困的衡量主要基于经济层面和生存性层面,即更多考虑的是单一的收入贫困。因而,以贫困的空间分布为基础,主要解决收入维度的贫困,是这一时期财政转移支付扶贫的主要特征。中央政府在保障财力的前提下,通过转移支付手段将财政资源从经济发达的东部地区转移到落后的中西部地区,以弥补各地方政府的财力差异。大规模的财政转移支付资金投入为中西部地区减贫提供了外部支持,有利于推动欠发达地区实现经济增长的“追赶效应”。

因此,1978—1993年期间,我国的财政转移支付政策主要以保持中央和地方的财政平衡为目标,辅之以对地方的专项资助。在财政包干体制下,转移支付以高度集中的财政统收统支的形式表现出来,并被“包”与“统”的财政分配方式所掩盖(刘溶沧,1996)。中央和地方财政实行分级管理,地方政府在划定的收支范围内自求收支平衡。对于财政收入大于财政支出的地区,实行包干上缴;对于财政支出大于财政收入的地区,中央通过财政转移支付给予差额补贴。虽然此时财政转移支付概念尚未被正式提出,但实际上中央政府为中西部财政能力薄弱、经济发展相对落后的地区提供的一系列财政补助、专项拨款等拨款形式,实质上均为转移支付。对于“老、少、边、穷”等地区,中央政府还特别设立了支援不发达地区发展基金,对其进行专项补助。

(二)以“基本公共服务均等化”为长期目标的财政转移支付

随着贫困理论的不断发展,人们对贫困的认识逐渐深入,对贫困概念的理解和界定也从单一的收入贫困拓展到多维贫困。在此背景下,我国的扶贫政策不仅重视地区经济收入的增加,而且开始注重通过财政转移支付手段帮助各地区摆脱基本公共服务层面(包括教育、医疗、就业和社会保障等多方面)的贫困,同时保障个人能力开发和个人权利实现,促进贫困人口的全面发展。对贫困人口长期发展能力的塑造,是对传统的注重提高收入水平的分散救济式扶贫以及开发式扶贫的改革与调整,转移支付不仅具有“输血”作用,更发挥着“造血”的功能。在现实层面,我国在实现经济腾飞的同时,人口与资源、环境之间的矛盾日益尖锐,城乡居民收入差距持续扩大,这些都成为贫困治理过程中需要特别关注的重点问题。基于此,科学发展观、“五个统筹”以及构建和谐社会等思想成为处理中央和地方经济关系、财政关系的指导思想和理论基础。

进入21世纪后,发挥财政转移支付制度在推进基本公共服务均等化过程中的职能,成为财税体制改革的重要内容之一。⑲我国财政转移支付安排的侧重点由过去的“财力平衡”向“基本服务均等化”转变,为全社会提供大致均衡的基本公共服务,成为财政转移支付制度的长期目标。从公共物品提供的角度来看,通过财政转移支付的方式激励地方政府优化公共物品供给,是中央政府的一个最优选择(范子英,2011)。从正面作用看,转移支付能够促进当地的基本公共服务体系的完善,进一步通过间接补贴的方式,减轻低收入群体的生活负担以及增加其发展机会,提高贫困人口通过就业等途径获得收入的能力。为此,近年来中央设立了部分基础设施领域的一般性转移支付项目和专项转移支付项目,主要目的是用于提升地方基础设施建设、天然林保护工程、贫困地区义务教育工程等。⑳脱贫攻坚以来,除了将贫困人口收入作为脱贫的衡量标准之外,政府还将“两不愁三保障”作为贫困人口识别和退出的另一标准。㉑保障贫困群体在教育、医疗和住房等基本公共服务领域的可及性,既是财政转移支付的主要环节,也是规避贫困及其代际传递的载体(刘明慧和侯雅楠,2017)。随着社会主要矛盾的转变,发挥财政转移支付制度在促进全国基本公共服务均等化中的作用,更是成为新时代贫困治理的重要手段。2018年国务院发布了《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》,明确提出“完善转移支付制度,加大财力均衡力度,保障地方政府提供基本公共服务能力的财力”。为推动“输血式”扶贫向“造血式”扶贫转变、单一减少收入贫困向更加注重满足贫困人口的发展性基本公共服务需求转变,中央政府通过财政转移支付制度,尽可能为全社会提供大致“均等化”的公共服务,培育贫困人口的发展能力。使贫困地区、贫困群体有条件依靠内生动力来实现可持续脱贫,这无疑是我国在长期贫困治理实践中探索出的适合本国国情的长期方案。

财政转移支付目标模式的确立,不仅是一项长期的、系统的、复杂的工程,也是一个由粗到细、分步进行的过程(楼继伟和李克平,1995;蒙丽珍,1997)。从贫困治理的视角来看,财政转移支付并非单纯的资金拨付,其背后反映的是中央政府的政策意图。财政转移支付制度目标的设立及其调整是中央政府影响地方政府贫困治理模式的重要因素,而对于如何完成特定贫困治理任务的思考,又进一步引导着理论界和政界深入探讨相关的财政转移支付对策。为了研究这一现实问题,国内理论界在转移支付模式、政府间财权与事权划分问题上均有涉及,这不仅在一定程度上丰富和促进了财政转移支付思想的发展,而且也进一步推动了财政转移支付制度的完善。

六、结论与启示

随着社会主义市场经济体制改革的不断深入,我国贫困治理的理念和政策工具也实现了相应转型,从单一政府主导逐渐演变成产业扶贫、金融扶贫、生态扶贫、公益扶贫等多种扶贫模式为一体的多元化扶贫体系,由政府主导的财政转移支付在贫困治理中的作用日益减小。然而,作为扶贫资金主渠道,财政转移支付始终贯穿在贫困治理的实践中,有力地推动了我国贫困治理的实践。本文从多维度视角,系统梳理财政转移支付政策的演进,进而总结了财政转移支付思想的特征。研究表明,我国财政转移支付思想的发展和转型既遵循了不同国家财政转移支付在贫困治理中的一般性逻辑,也具有改革开放以来我国贫困治理在不同阶段下思想演进的特殊性。从贫困治理历程来看,财政转移支付思想的特殊性主要体现在以下两个方面:一是财政转移支付思想具有明显的阶段性特征。财政转移支付思想来源于财政实践,并在实践中不断调适和发展,在此基础上形成新的财政转移支付思想。改革开放以来,人们对财政转移支付的认识影响着不同贫困治理阶段目标下财政转移支付的实践路径,而在贫困治理的实践中,对财政转移支付政策的不断调适、修正和完善,进一步引导着财政转移支付思想的转变,并推动着转移支付思想的发展和创新。在这种从认识到实践、再到认识的螺旋式上升探索中,实现了财政转移支付思想与实践的逐渐契合。二是国家能力是财政转移支付实现减贫成效的重要前提和保障。不同于强调分权和自治的西方国家治理结构,我国“集中力量办大事”的国家治理体系保障了政府强大的组织动员能力,其中一个重要表现就是中央政府对财政资金的调动。我国贫困治理的实施与开展,受益于我国的财政专项制度,中央统一调度的财政资金机制为扶贫工作的巨量转移支付提供了制度上的可能,体现中央决策意向的专项资金和项目资金成为财税体制的主要组成部分。这种统一调度的财政资金使政府主导与财政资金主流形成配合,从而在很大程度上体现减贫取向并推动减贫目标的实现。作为贯彻和执行中央政策意图的财政工具,在中央政府居主导地位的财政体制中,财政转移支付制度及其调整成为中央政府引导地方政府行为并推进贫困治理的重要手段。

随着脱贫攻坚目标的实现,我国的贫困治理工作也将迈入新阶段。在此背景下,面对新阶段、新挑战,需要重点关注几个问题:第一,今后阻断返贫将成为我国贫困治理工作的重要内容,如何进一步发挥财政转移支付制度在有效防止返贫中的作用,将是未来财政转移支付制度创新需要考虑的重点之一。政府应加强财政转移支付制度的顶层设计,优化财政转移支付结构,以应对致贫因素的综合性和复杂性,提升财政转移支付资金的“阻返”效率。第二,我国的贫困问题将由绝对贫困转向长期存在的相对贫困,这考验着财政转移支付制度在贫困治理中的高质量和长效性效能。对此,政府应做好绝对贫困和相对贫困治理的财政转移支付政策的衔接工作,不断创新农村系统化减贫模式,并着重考虑构建财政转移支付的长效机制。第三,随着绝对贫困的消除,大规模财政转移支付的减贫效应将下降,政府应重视引导第三次分配对再分配的补充和调节作用。

① 引自习近平:《在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的讲话》,《人民日报》,2021年2月26日第002版。

② 从“两个比重”来看,中央财政收入占全国财政收入比重从1984年的40.5%持续下降至1993年的22.0%;财政收入占GDP 的比重从1984年的22.8%持续下降至1993年的12.3%。

③ 朱镕基指出:“富裕地区要对贫困地区作些贡献,邓小平同志有一个思想就是共同富裕,这是实行分税制的最主要的理由。”参见《朱镕基讲话实录》编辑组:《朱镕基讲话实录》(第一卷),人民出版社2011年版,第372页。

④ 数据来源:根据《中国财政年鉴》整理得来。

⑤ 数据来源:《第八届全国人民代表大会第三次会议关于1994年国家预算执行情况和1995年中央及地方预算的决议》,https://www.pkulaw.com/chl/196d0c3b2a8249e5bdfb.html。

⑥ 数次改革均提高了中央财政的收入集中程度。例如,从2002年1月1日起实施所得税收入分享改革,在此次改革中,企业所得税由地方税一跃成为地方与中央共享税,地方政府在此后的所得税征收中收入占比由100%下降至50%,并于2003年后进一步下降至40%。此外,还有出口退税分担机制改革,以及多次的印花税分享比例改革等,均表明中央在明确中央、地方税与共享税税收收入划分界限的同时,对于地方税与共享税的攫取程度开始收紧。

⑦ 参见《朱镕基讲话实录》编辑组:《朱镕基讲话实录》(第四卷),人民出版社2011年版,第457页。

⑧ 数据来源:中华人民共和国财政部 ,http://www.mof.gov.cn/zhuantihuigu/ czjbqk2011/ cztz2011/201208/t20120831_679750.html。

⑨ 第一个大局是“沿海地区要加快对外开放,······从而带动内地更好地发展,······内地要顾全这个大局”,第二个大局是“发展到一定的时候,又要求沿海地区拿出更多力量来帮助内地发展,······那时沿海也要服从这个大局”。参见《邓小平文选》(第三卷),第277-278页。

⑩ 我国现行的农村贫困标准为每人每年生活水平2300元(2010年不变价)。

⑪ 参见国家统计局住户调查办公室:《中国住户调查年鉴》,中国统计出版社2019年版,第452页。

⑫ 参见温家宝:《在全国东西扶贫协作经验交流会上的讲话》,《中国贫困地区》,1999年第4期。

⑬ 参见中华人民共和国统计局:《中国农村统计年鉴》,中国统计出版社2001年版,第330—331页。

⑭ 参见吴敏:《东西扶贫协作进入更高层次−“八七”扶贫攻坚进入倒计时》,《瞭望新闻周刊》,2000年第38期。

⑮ 参见国家统计局农村社会调查总队:《中国县(市)社会经济统计概要》,中国统计出版社2000年版,第1062页。

⑯ 参见国家统计局农村社会经济调查司:《中国农村贫困监测报告》,中国统计出版社2003版,第37页。

⑰ 参见国家统计局农调总队:《中国农村贫困监测报告》,中国统计出版社2003版,第78页;国家统计局农村社会经济调查司:《中国农村贫困监测报告》,中国统计出版社2009版,第186页。

⑱ 参见国家统计局住户办:《扶贫开发持续强力推进 脱贫攻坚取得历史性重大成就》,《中国信息报》,2019年08月13日。

⑲ 中国共产党十六届六中全会明确提出了“完善公共财政制度,逐步实现基本公共服务均等化”的政策目标。

⑳ 一般性转移支付项目包括2007年设立的资源枯竭型城市转移支付、2011年设立的重点生态功能区转移支付等;专项转移支付项目包括2011年设立的农村危房改造补助资金、2015年设立的农村义务教育薄弱学校改造补助资金、2015年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等。

㉑ “两不愁三保障”是指稳定实现不愁吃、不愁穿和义务教育、基本医疗、住房安全有保障。

| [1] | 蔡昉. 中国人口与劳动问题报告(No.4·2003): 转轨中的城市贫困问题[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2003. |

| [2] | 陈国强, 罗楚亮, 吴世艳. 公共转移支付的减贫效应估计——收入贫困还是多维贫困?[J]. 数量经济技术经济研究, 2018(5): 59–76. |

| [3] | 陈蕾, 古洋洋, 任文达. 社会资金视角的扶贫效率问题研究[J]. 东南学术, 2020(6): 96–105. |

| [4] | 邓大才. 关于国外反贫困政治学研究的研究[J]. 学习与探索, 2021(1): 49–59. DOI:10.3969/j.issn.1002-462X.2021.01.006 |

| [5] | 范子英. 中国的财政转移支付制度: 目标、效果及遗留问题[J]. 南方经济, 2011(6): 67–80. DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2011.06.005 |

| [6] | 范子英. 非均衡增长−分权、转移支付与区域发展[M]. 上海: 上海人民出版社, 2014. |

| [7] | 高跃光, 范子英. 财政转移支付、教育投入与长期受教育水平[J]. 财贸经济, 2021(9): 20–34. DOI:10.3969/j.issn.1002-8102.2021.09.002 |

| [8] | 郭庆旺, 贾俊雪, 高立. 中央财政转移支付与地区经济增长[J]. 世界经济, 2009(12): 15–26. |

| [9] | 郭熙保, 周强. 长期多维贫困、不平等与致贫因素[J]. 经济研究, 2016(6): 143–156. DOI:10.3969/j.issn.1005-913X.2016.06.065 |

| [10] | 韩华为. 农村低保户瞄准中的偏误和精英俘获——基于社区瞄准机制的分析[J]. 经济学动态, 2018(2): 49–64. |

| [11] | 胡晗, 司亚飞, 王立剑. 产业扶贫政策对贫困户生计策略和收入的影响——来自陕西省的经验证据[J]. 中国农村经济, 2018(1): 78–89. |

| [12] | 黄承伟, 刘欣. 新中国扶贫思想的形成与发展[J]. 国家行政学院学报, 2016(3): 63–68. DOI:10.3969/j.issn.1008-9314.2016.03.011 |

| [13] | 黄志平. 国家级贫困县的设立推动了当地经济发展吗? ——基于PSM-DID方法的实证研究[J]. 中国农村经济, 2018(5): 98–111. |

| [14] | 贾康, 赵全厚. 中国经济改革30年: 财政税收卷[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2008. |

| [15] | 李红霞, 陆悦. 健康中国视角下财政转移支付对医疗卫生基本公共服务均等化的效应研究[J]. 首都经济贸易大学学报, 2020(3): 21–30. |

| [16] | 刘成奎, 齐兴辉. 公共转移支付能授人以渔吗? ——基于子代人力资本的研究[J]. 财政研究, 2019(11): 77–90. |

| [17] | 刘明慧, 侯雅楠. 财政精准减贫: 内在逻辑与保障架构[J]. 财政研究, 2017(7): 9–22. |

| [18] | 刘溶沧. 加强和改善我国财政的宏观调控功能[J]. 财贸经济, 1993(6): 10–15. |

| [19] | 刘溶沧. 重建中国政府间财政转移支付制度的总体构想[J]. 管理世界, 1996(4): 68–77. |

| [20] | 楼继伟, 李克平. 关于建立我国财政转移支付新制度的若干问题[J]. 经济改革与发展, 1995(10): 68–72. |

| [21] | 吕冰洋, 毛捷, 马光荣. 分税与转移支付结构: 专项转移支付为什么越来越多?[J]. 管理世界, 2018(4): 25–39. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2018.04.004 |

| [22] | 吕方. 精准扶贫与国家减贫治理体系现代化[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2017(5): 17–23. |

| [23] | 马光荣, 郭庆旺, 刘畅. 财政转移支付结构与地区经济增长[J]. 中国社会科学, 2016(9): 105–125. |

| [24] | 蒙丽珍. 中国转移支付目标模式的设计[J]. 财政研究, 1997(10): 32–36. |

| [25] | 世界银行. 从贫困地区到贫困人群: 中国扶贫议程的演进 中国贫困和不平等问题评估[M]. 北京: 世界银行, 2009. |

| [26] | 宋新中, 张俊芳. 关于改进财政包干体制的若干问题[J]. 财政研究, 1988(4): 2–6. |

| [27] | 宋颜群, 解垩. 政府转移支付的扶贫效率、减贫效应及减贫方案选择[J]. 当代经济科学, 2020(2): 1–15. |

| [28] | 王昉, 王晓博. 新中国70年反贫困思想的演进路径与逻辑架构——基于政策文件的文本对比研究[J]. 经济学家, 2020(2): 44–53. |

| [29] | 汪三贵. 反贫困与政府干预[J]. 管理世界, 1994(3): 40–46. |

| [30] | 汪三贵, 胡骏. 从生存到发展: 新中国七十年反贫困的实践[J]. 农业经济问题, 2020(2): 4–14. |

| [31] | 王雨磊, 苏杨. 中国的脱贫奇迹何以造就? ——中国扶贫的精准行政模式及其国家治理体制基础[J]. 管理世界, 2020(4): 195–209. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2020.04.017 |

| [32] | 武靖州. 公共财政支持精准扶贫的机制优化研究[J]. 理论月刊, 2018(1): 135–140. |

| [33] | 习近平. 在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的讲话[N]. 人民日报, 2021-02-26(002). |

| [34] | 夏康裕, 徐良荣. 对财政体制改革模式的几点认识[J]. 财政, 1991(2): 59–61. |

| [35] | 肖建华, 李雅丽. 财政转移支付对我国农村家庭的减贫效应[J]. 中南财经政法大学学报, 2021(1): 58–66. DOI:10.3969/j.issn.1003-5230.2021.01.006 |

| [36] | 解垩. 公共转移支付对再分配及贫困的影响研究[J]. 经济研究, 2017(9): 103–116. |

| [37] | 解垩, 宋颜群. 中国财政资金扶贫绩效及其影响因素分析[J]. 财政研究, 2020(5): 36–50. |

| [38] | 谢旭人. 关于分税制改革若干问题的思考[J]. 财政, 1993(11): 3–6. |

| [39] | 谢岳. 中国贫困治理的政治逻辑——兼论对西方福利国家理论的超越[J]. 中国社会科学, 2020(10): 4–25. |

| [40] | 阎彬. 正确处理中央与地方财政关系的关键——逐步实行分税制[J]. 财经研究, 1991(4): 3–10. |

| [41] | 杨灿明. 中国战胜农村贫困的百年实践探索与理论创新[J]. 管理世界, 2021(11): 1–14. |

| [42] | 郁冠. 论财政包干体制的利弊及改进建议[J]. 财政研究, 1991(8): 2–7. |

| [43] | 张鹏, 吴明朗, 张翔. 家庭财政转移支付如何有效阻止脱贫家庭重返贫困呢——基于多维返贫测量视角[J]. 农业技术经济, 2022, (6): 61—76. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-NYJS20211215000.htm |

| [44] | 张颖. 区域统筹发展为导向的财政转移支付政策研究[J]. 求索, 2012(4): 14–16. |

| [45] | 赵海利. 经济发达地区义务教育专项转移支付的受益归宿分析——以东部某省为例[J]. 教育研究, 2014(7): 75–83. |

| [46] | 赵永辉, 付文林. 转移支付、财力均等化与地区公共品供给[J]. 财政研究, 2017(5): 13–23. |

| [47] | 朱一鸣, 王伟. 普惠金融如何实现精准扶贫?[J]. 财经研究, 2017(10): 43–54. |

| [48] | Acemoglu D, Robinson J A. Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty[M]. London: Currency, 2013. |

| [49] | Banerjee A V, Duflo E. Poor economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty[M]. New York: Public Affairs, 2012. |

| [50] | Imai K S. Poverty, Undernutrition and vulnerability in rural India: Role of rural public works and food for work programmes[J]. International Review of Applied Economics, 2011, 25(6): 669–691. DOI:10.1080/02692171.2011.557052 |

| [51] | Musgrave R A. The Theory of public finance: A study in public economy[M]. New York: McGraw-Hill Book Company, 1959. |

| [52] | Sachs J D. The end of poverty: Economic possibilities for our time[M]. New York: Penguin, 2006. |

| [53] | Skoufias E, Di Maro V. Conditional cash transfers, adult work incentives, and poverty[J]. The Journal of Development Studies, 2008, 44(7): 935–960. DOI:10.1080/00220380802150730 |