2022第48卷第6期

2. 广东外语外贸大学 金融学院, 广东 广州 510016;

3. 广东外语外贸大学 华南财富管理研究中心基地, 广东 广州 510016

2. School of Finance, Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou 510016, China;

3. Institute of Fortune Management Research, Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou 510016, China

一、引 言

货币具有价值尺度和交易媒介功能,这使得信贷市场具有远高于劳动力和土地等农村要素市场的流动性与灵活性,因此,一个完美的信贷市场对于降低整个市场中由交易成本效率损失和要素禀赋初始分配不平等所导致的社会福利损失,具有无可替代的作用。近年来,虽然政府从多层次和多角度大力推进农村金融体系的建设和增加对“三农”的金融支持力度,但投入和产出的巨大时空分离所导致的生产和市场双重风险,以及土地等要素制度所衍生出的农户抵押能力低等多重因素叠加,使得“三农”问题的解决始终面临严重的融资难问题的困扰。特别是随着新时期乡村振兴战略的实施,“三大农业体系”的构建、新型农业经营主体的兴起和农村消费的升级,都将产生新的金融需求。因此,增加农村金融供给不仅具有新的微观经济含义,而且反映了新的时代要求。幸运的是,近年来数字普惠金融的兴起,似乎为这一痼疾的解决带来了新的曙光。相对传统金融模式,利用大数据、云计算和区块链等现代信息技术,数字普惠金融通常被认为能够以更低的交易成本获得更为广泛的信贷市场信息,从而更有效地解决影响信贷市场运行的最关键的信息不对称问题。然而,农村信贷历来被认为是典型的关系型融资,信贷市场的运作严重依赖基于地缘和血缘关系的社区资本,信息的获取和使用具有很强的资产专用性和封闭性,而传统农村金融通常被认为在关系型融资方面具有优势。因此,在现实中,重要的理论和实践问题是:数字普惠金融究竟能在多大程度上解决传统农村金融所面临的难题?它能够通过运用新技术渗透到传统农村金融所无法触及的角落吗?它又是否仅能对传统农村金融的已有领域进行简单替代?为了回答上述问题,本文尝试从农户的消费流动性约束和投资信贷配给角度提供一个新的观察视角。

我国的传统农村金融发轫于计划经济时期。改革开放以来,随着计划经济体制向市场经济体制的转型,农村金融机构由初期的农业银行“一统天下”,逐步发展为农业银行、农信社、农商行、村镇银行、小额信贷公司和互助合作基金组织等产权类型多样化且区域金融服务特征明显的多层次、多功能农村金融体系共存局面,并由此创新了各种资金借贷模式(姚耀军,2006)。近年来,基于农村金融市场的结构和信息不对称特征,传统农村金融机构的借贷模式创新主要包括如下三个方面。一是产业链金融模式。以农业银行和邮政储蓄银行为主的金融部门将农业的产业供应链作为贷款载体,提供农林牧渔等行业的生产经营贷款。银行通过与大型农业企业合作,由熟悉农村市场的农业企业和经销商为农户贷款提供担保,有效降低了农村金融市场的严重信息不对称问题(周月书等,2019)。二是村级正规社会组织担保模式。利用与村干部合作等方式进行贷款,农业银行和邮政储蓄银行采用“银行+政府+担保机构”模式,充分利用农村正规村社组织的社会资本力量,探索了解决农村信贷市场严重摩擦问题的另一途径(温涛等,2016)。三是农村不同市场关联交易模式。由于借贷双方大多通过签订合同的形式进行互联性交易和其他相互关联的生产经营活动,比较常见的互联关系有“银行—农产品商户(如加工厂商、批发商、零售商、经销代理和中介商人等)—农户”等,这种互联性信贷关系特征明显,能有效解决信息不对称问题。农村信用社和村镇银行通过这样的内部实体关联交易,能够实现“双赢”效果(钟真和孔祥智,2012;Swamy和Dharani,2016)。不过,虽然随着规模扩大和借贷模式创新,传统农村金融在农村金融市场不断向广度延伸和深度拓展,但是由于农村金融市场异质性非常严重、单位贷款成本相对高企和作为借贷主体的农户缺乏有效抵押品,因此农户融资成本高、门槛高和难度高的“三高”难题依然广泛存在(Boucher等,2008;刘西川等,2009;尹志超和张号栋,2018)。

作为一种全新的金融模式,近年来以涉农电商信贷和涉农众筹等平台为代表的数字普惠金融迅速兴起,给解决农村金融供给不足的痼疾带来了新的曙光(Bibhunandini,2014;周广肃和梁琪,2018)。农村数字普惠金融业务模式的具体实现形式多种多样,已有研究主要将其总结为三种类型。一是数据化金融平台模式。这种模式的主要业务操作是科技金融公司利用客户的消费记录和电商产品数据进行线上风险评估,并将这一风险评估信息优势与传统金融机构的资金优势相结合,联合向客户贷款。这种模式的客户群体主要是农村消费者、种养殖户和农村电商,借贷资金主要被用于消费(谢平和邹传伟,2012;Ghosh,2016)。二是“线上+线下”的熟人借贷模式。这种模式是数字金融公司将线上大数据客户资产负债表信息与线下社会资本相结合,对潜在的贷款需求者进行信用风险评估,然后发放贷款。这些贷款满足的主要是农村中小型生产经营户、农村中小型种养殖户、小微企业以及个体经营户的经营性资金需求(Claessens,2006;傅秋子和黄益平,2018)。三是供应链及产业金融模式。这种模式的主要业务操作是与网上电商相结合,参与客户生产经营和销售的供应链过程,主要满足的是规模化新型农业主体的生产需求(张红宇,2018)。虽然数字普惠金融拓展了农村金融市场的范围,但有研究认为,由于数字普惠金融的信用评估依赖于网上农户或农业生产经营者的经济信息,而这些信息通常并不全面且有相当部分农户的网上销售和购买经历很少,因此数字普惠金融对解决农村融资难问题的作用是有限的。在许多场景中,数字普惠金融与基于熟人社会的传统农村金融关系型融资相比,可能处于劣势(Roller和Waverman,2001;Kazianga和Udry,2006;黄益平和黄卓,2018)。

总的来看,已有文献主要关注了两种不同类型农村金融组织的相对独立功能,但对两者关系的研究却付之阙如。整体来说,传统农村金融和数字普惠金融各具如下优势:传统农村金融机构通过组织创新和业务模式创新,较好地利用了社区等社会资本,从而契合了农村金融市场的关系型融资特点;数字普惠金融则利用大数据技术和线上线下相结合的网络关联性交易技术,更好地解决了农户资产负债表信息严重匮乏和缺乏抵押能力的问题。但是,作为两种不同的组织机构类型,传统金融机构和数字普惠金融在农村金融市场上的作用并不是独立的,而是相互博弈影响的,两者在信息处理手段和能力上的差异必然会引起农村金融市场的重构,并对农村金融市场的垄断结构、信息结构和市场均衡产生意义深远的影响。本文不打算涉及所有这些问题,而仅从解决农村信贷市场信息不对称的功能性视角,探讨两者之间的关系究竟更倾向于有效互补还是简单替代。

相较于以往研究,本文创新性地构建了一个解释数字普惠金融发展对农户融资约束产生影响的信贷配给模型。虽然与基本的信贷配给模型(Stiglitz和Weiss,1981;Yu和Fu,2021)一样,本文的模型也是假定农户项目成功概率P是随机的,且金融机构是在利率提高的风险损失和利息增加的收益之间进行最优边际决策;但是,本文对信息不对称的假定是在农村信贷市场中,除了客观存在的P以外,还存在金融机构关于项目成功概率的一个主观判断P*,且同样条件下存在P*<P。如果数字普惠金融与传统农村金融机构是有效互补的,那么数字普惠金融的发展会使得P*不断向P趋近,从而改变农村信贷市场的均衡贷款供给量,进而放松农户的融资约束。而如果两者之间的关系是简单替代,那么农村信贷市场的供需曲线将不会发生明显改变,均衡的信贷量也就保持不变。进一步基于农户抵押能力和财务信息状况的异质性分析表明,如果数字普惠金融与传统农村金融是互补的,那么欠发达地区农村居民相对于发达地区的农村居民以及贫困农户相对于富裕农户,在数字普惠金融发展过程中会获得更多的融资约束放松好处。根据消费流动性约束和投资信贷配给的逻辑,我们分别利用两个不同的嵌套模型考察了关于数字普惠金融和传统农村金融之间关系的经验证据。实证结果显示,数字普惠金融的发展既有增加农村信贷供给总量的“总量效应”,也有更偏向于弱势农户的“结构效应”。总的来看,数字普惠金融是对传统农村金融的有效补充而非简单替代。

文章后面部分的结构安排如下:一是理论模型与假说;二是经验模型的设计;三是经验结果及分析;最后是结论。

二、理论模型与研究假说

(一)农村信贷市场特性与金融组织关系

传统农村金融与数字普惠金融并存是互联网时代背景下农村金融市场结构出现的新特征。传统上,人们关注的是农村金融市场中正规金融与非正规金融的并存问题(Kashuliza,1993;Straub,2005;Degryse等,2016;许月丽等,2020)。对于农村金融市场中正规金融与非正规金融并存的解释,有三种不同的观点,即数量配给、交易费用配给和风险配给。虽然这三种解释在形式上差异较大,但是三种配给产生的经济动因均源自农村信贷市场中三种不同类型的摩擦,即政府对正规市场利率最高水平的限制、正规市场固定交易成本高企以及正规金融借贷合约结构的非状态依赖性。农村正规金融和非正规金融的共存,是正规金融机构收益风险边际决策,或农户成本收益最优借贷选择的理性结果。总的来看,农村信贷市场中的三种摩擦是农村信贷市场存在严重的信息不对称和高企的固定交易成本的结果。显然,数字普惠金融与传统农村金融之间的关系取决于数字普惠金融是否更好地解决了上述两个问题。

事实上,数字普惠金融是近年来基于互联网技术而兴起的一种新型金融发展方式,从金融功能观角度来看,任何金融发展都是金融组织形式和金融结构对交易成本和信息成本的一种激励响应,金融发展的目的是通过金融组织或结构创新来减少这两种成本(Levine,1997)。与传统农村金融相比,数字普惠金融具有两个典型特征:一是采取了线上和线下相结合的交易方式;二是利用了互联网大数据信息技术(战明华等;2020)。具体来看,一方面,数字普惠金融通过线上交易平台突破了时间与空间的限制,并且能够借助固定网点较少等优势,显著降低金融服务的固定成本并提高覆盖范围,从而降低农村金融市场中的交易成本;另一方面,数字普惠金融可以借助低成本获得的大数据信息以及相关分析技术,对于农户的个人信贷风险等情况进行评估,从而降低农村金融市场中的信息成本。根据上述分析可以看出,数字普惠金融在解决农村信贷市场中的交易成本和信息成本方面具有较为独特的作用,具有不同于传统农村金融的业务操作模式,并且在一定程度上拓展了服务群体范围,因而其与传统农村金融之间可能存在有效互补关系。

不过,就中国复杂的农村信贷市场环境而言,传统农村金融在解决信息不对称问题方面同样存在比较优势,这可能使得上述数字普惠金融的独特作用难以发挥,从而导致两者之间实际上并不存在互补作用。首先,中国农村信贷市场具有显著的场景导向关系型融资特征,而传统农村金融被认为可以更有效地利用社区资本解决这类信息不对称问题(黄益平和邱晗,2021)。农业生产和销售的复杂性以及农户财务信息的非规范性,使得农村信贷市场的信贷决策更多地依赖于意会式信息而非数码式信息(Beck等,2015;邱晗等,2018)。不同于后者,前者无法通过公开观察得到,而只能利用亲戚、朋友和地缘等社区资本获得。其次,互联网大数据信息技术能否有效替代社区资本的功能值得怀疑。大数据技术本质上是利用了更多的母体样本信息,但其对风险收益的控制仍遵循中心极限定理,也就是说这种技术所能做到的是利用更多的样本数据信息来更好地揭示母体真实分布情况,但其对风险控制的作用仍是平均意义上的。由于中国农村信贷市场的借款人有着相当强的个性化特征,因此大数据技术对于解决这种分布类型复杂(母体的随机分布函数异质性严重)的信息不对称问题的作用效果很可能是有限的。另外,传统农村金融在抵押品观测方面具有灵活性更强的特点。由于农地制度和宅基地制度因素,农户抵押品具有非标准化和很强的社区地域化特点,这导致相关抵押品的风险价值评估具有较大的交易成本。农村抵押品的这一特点往往要求金融机构对抵押物进行经常性的现场评估,而传统农村金融机构可以凭借其线下网点多而较为灵活地完成相关评估。由此可见,中国复杂的农村信贷市场环境使得传统金融仍具有较强的现实作用,而数字普惠金融的独特优势受到相关限制难以完全发挥出来,从而导致两者间的关系可能更加倾向于简单替代。

(二)数字普惠金融与传统农村金融关系对农户融资约束的影响

从理论角度来看,农户的融资约束主要表现在两个方面,即投资上的信贷配给和消费上的流动性约束。前者是指金融机构的最优贷款决策因逆向选择和道德风险问题而不仅取决于利率水平,而是在利率和风险收益之间的边际平衡,这会导致信贷供给小于需求。后者则强调的是信息不对称问题会使得农户无法通过借贷来应对外部消费冲击,从而无法实现消费的跨期最优平滑。显然,如果相对于传统农村金融,数字普惠金融能更好地解决金融市场中的信息不对称问题,那么农户在投资和消费方面所面临的融资约束就会被显著放松。但是,如果数字普惠金融在解决农村信贷市场方面相对于传统农村金融并无显著优势,那么数字普惠金融的发展就将无助于进一步解决农户所面临的融资约束。我们通过一个信贷配给模型来考察两类金融机构互补的条件下,数字普惠金融发展对于农户均衡信贷配给数量的影响。①

假定经济中存在多个贷款需求农户,每位农户都有一个可投资项目,投资项目需要初始投资K,而每位农户都具有初始资本W。由于W<K,因此所有农户都需要向金融机构(可看作传统金融和数字普惠金融的混合体,以下简称银行)借款B(=K−W)数量的资金。假定所有的投资项目都具有相同的预期收益Rb,但它们的风险存在差异。项目成功的收益是R,失败的收益为Rf,项目成功的概率为p。贷款具有标准的债务形式,r为贷款利率。假定p在[0,1]区间上的真实概率密度函数为g(p),真实分布函数为G(p)。由于解决信贷市场信息不对称的技术存在限制,银行无法获得真实的g(p),而只能基于自身的信息处理能力获得一个主观概率密度函数f(p),并且f(p)相较于g(p)处于较低的整体水平。

首先,所有借款项目成功概率p的真实期望为

| $ \frac{\partial \stackrel-{p}}{\partial r}=\frac{\dfrac{\partial {p}^{*}}{\partial r}{p}^{*}f\left({p}^{*}\right)F\left({p}^{*}\right)-\dfrac{\partial F\left({p}^{*}\right)}{\partial r}\underset{0}{\overset{{p}^{*}}{\int }}pf\left(p\right)dp}{{F}^{2}\left({p}^{*}\right)}=-\frac{f\left({p}^{*}\right)}{{F}^{2}\left({p}^{*}\right)}\frac{\left({R}^{b}-{R}^{f}\right)B}{{\left[\left(1+r\right)B-{R}^{f}\right]}^{2}}\left[{p}^{*}F\left({p}^{*}\right)-\underset{0}{\overset{{p}^{*}}{\int }}pf\left(p\right)dp\right] < 0 $ | (1) |

根据式(1)以及前述所给出的设定可以发现,随着贷款利率的提高,借款人项目成功概率p的期望会有所下降,这一结果表明贷款利率的提高会伴随着违约风险的增加。由此可见,银行的期望收益并不一定与贷款利率完全正相关,还取决于借款人还款的非利息成本。具体而言,银行每单位贷款的期望收益率

| $ \stackrel-{\pi }=\frac{\left(1+r\right)B\underset{0}{\overset{{p}^{*}}{\int }}pf\left(p\right)dp+{R}^{f}\underset{0}{\overset{{p}^{*}}{\int }}(1-p)f\left(p\right)dp}{B\underset{0}{\overset{{p}^{*}}{\int }}f\left(p\right)dp}=\left(1+r\right)\stackrel-{p}+\frac{{R}^{f}}{B}(1-\stackrel-{p}) $ | (2) |

计算

| $ \frac{\partial \stackrel-{\pi }}{\partial r}=\stackrel-{p}+\frac{\partial \stackrel-{p}}{\partial r}[\left(1+r\right)-\frac{{R}^{f}}{B}] $ | (3) |

由前述推导结果可知,式(3)的等号右边第一项为正,而第二项为负。其中,第一项反映了贷款利率提高为银行所带来的直接收入效应,这一效应意味着贷款利率r每提高一个单位,银行的期望收益率

令

其次,由于

研究假说1:如果数字普惠金融与传统农村金融之间是互补关系,那么随着数字普惠金融的发展,农户的投资信贷配给和消费流动性约束程度均会被有效弱化;而如果两者之间是替代关系,那么数字普惠金融的发展对农户融资约束将无显著影响。

(三)数字普惠金融与传统农村金融关系对异质性农户融资约束的影响

在借款人类型异质性条件下,如果数字普惠金融与传统农村金融机构之间是互补关系,那么将会产生一个借款人类型的“结构效应”:随着数字普惠金融的发展,不同类型借款人的风险分布特征会被越来越清楚地识别,从而金融机构可以对不同类型的借款人进行更合理的风险定价,即通过利率的风险溢价来弥补信息不对称导致的风险损失。在此情况下,金融机构借款人集合结构将会随之改变。通过拓展研究假说1中的模型,我们进一步规范地解释这一逻辑过程。

假定经济中的借款人分为高风险(下称第Ⅰ类)和低风险(下称第Ⅱ类)两类,且第Ⅰ类相对于第Ⅱ类,由于抵押品提供能力强等原因,银行对其客观风险分布的推断更准确(或能以更低的成本推断其客观分布)。于是,银行对第Ⅰ类借款人概率密度函数的主观判断f1(p)将处于整体较高的水平,对第Ⅱ类借款人概率密度函数的主观判断f2(p)则处于整体较低的水平。由于在互补关系的假定下,数字普惠金融所拥有的新型信贷技术可以更有效地处理信贷市场中因缺乏抵押能力所导致的信息不对称问题,因此随着数字普惠金融的发展,相对于f1(p)和

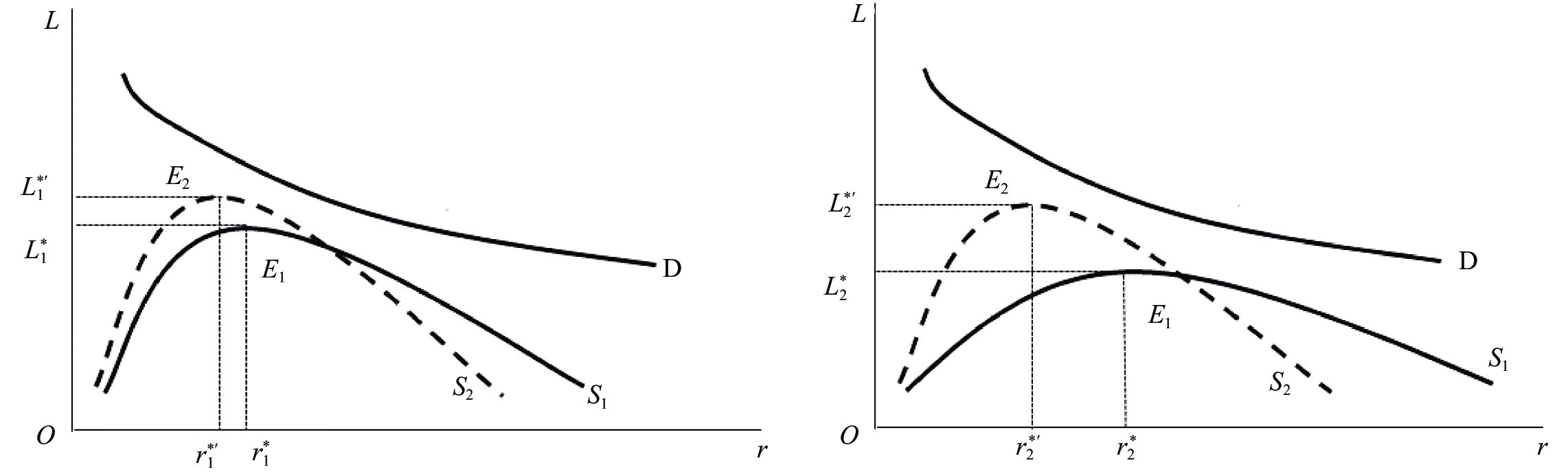

图1左给出了第Ⅰ类借款人的信贷市场均衡情况,其中,S1表示不考虑数字金融互补性影响时的贷款供给曲线,S2表示考虑数字金融互补性影响后的贷款供给曲线,D表示贷款需求曲线。可以看出,虽然

研究假说2:如果数字普惠金融与传统农村金融是互补的,那么随着数字普惠金融的发展,收入低的农户相对于收入高的农户以及欠发达地区的农户相对于发达地区的农户,信贷配给程度会得到显著缓解;而如果数字普惠金融与传统农村金融之间是简单替代关系,那么数字普惠金融的发展对于异质性农户信贷配给相对程度的影响将不显著。

|

| 图 1 金融关系特征对第Ⅰ类借款人(左)及第Ⅱ类借款人(右)信贷市场均衡的影响 |

三、研究设计

(一)基准实证模型设定

1.两类金融组织关系与农户消费流动性约束

基于消费函数理论,我们设定如下的嵌套模型用于检验数字普惠金融和传统农村金融关系对农户消费的影响:

| $ \begin{aligned} {con}_{it}= & {\beta }_{0}+{\beta }_{1}{con}_{i,t-1}+{\beta }_{2}{TI}_{it}+{\beta }_{3}{PI}_{it}+{\beta }_{4}{TI}_{it}\times {TF}_{t}+{\beta }_{5}{PI}_{it}\times {TF}_{t}+{\beta }_{6}{TI}_{it}\times {DF}_{t} \\ & + {\beta }_{7}{PI}_{it}\times {DF}_{t}+{\delta }^{T}Z+\phi +{\varepsilon }_{it} \end{aligned} $ | (4) |

| $ {con}_{it}={\beta }_{0}^{'}+{\beta }_{1}^{'}{con}_{i,t-1}+{\beta }_{2}^{'}{TI}_{it}+{\beta }_{3}^{'}{PI}_{it}+{\beta }_{4}^{'}{TI}_{it}\times {TF}_{t}+{\beta }_{5}^{'}{PI}_{it}\times {TF}_{t}+{\delta }^{T}Z+\phi +{\varepsilon }_{it} $ | (5) |

其中,i表示农户截面单元;t表示时间;con表示农户消费水平;TI表示农户当期收入,PI表示农户持久收入;TF表示农村传统金融发展水平;DF表示农村数字普惠金融发展水平;Z表示其他控制变量组成的向量;

根据生命周期消费理论等经典理论,人们将在较长时间范围内计划他们的生活消费开支,以达到在整个生命周期内消费的最佳配置,因而如果不存在消费流动性约束(即人们可以随意进行借贷),那么人们的消费将主要取决于持久性收入而与暂时性收入关联较弱。但当消费流动性约束存在时,人们的消费与持久性收入之间的关联将减弱,而与暂时性收入的关联增强,并且这一特征将随着消费流动性约束的增强而越加明显。结合式(4)和式(5)中的变量设定可知,因变量con关于TI的求偏导结果便反映了农户暂时性收入与消费之间的关联度,两者的关联度越强则农户的消费流动性约束越强。同理,因变量con关于PI的求偏导结果便反映了农户持久性收入与消费之间的关联度,两者的关联度越弱则农户的消费流动性约束越强。

据此,模型有如下预期结果:(1)当数字普惠金融与传统金融之间是互补关系时,对于式(5)来说,有系数

2.两类金融组织关系与农户投资信贷配给

在信贷市场不完全的条件下,农户投资通常面临信贷配给约束,农户信贷的获得不仅与贷款利率有关,还取决于抵押能力等因素。也就是说,农户投资与自有资金水平密切相关。据此,借鉴Rauh(2006)的做法,我们设定如下的模型来检验数字普惠金融和传统农村金融组织关系对农户投资的影响:

| $ {\mathrm{l}\mathrm{n}I}_{it}={\beta }_{20}+{\beta }_{21}{\mathrm{l}\mathrm{n}I}_{i,t-1}+{\beta }_{22}{\mathrm{l}\mathrm{n}S}_{it}+{\beta }_{23}{\mathrm{l}\mathrm{n}S}_{it}\times {TF}_{t}+{\beta }_{24}{\mathrm{l}\mathrm{n}S}_{it}\times {DF}_{t}+{\delta }_{2}^{T}{Z}+\phi +{\varepsilon }_{it} $ | (6) |

| $ {\mathrm{l}\mathrm{n}I}_{it}={\beta }_{20}^{'}+{\beta }_{21}^{'}{\mathrm{l}\mathrm{n}I}_{i,t-1}+{\beta }_{22}^{'}{\mathrm{l}\mathrm{n}S}_{it}+{\beta }_{23}^{'}{\mathrm{l}\mathrm{n}S}_{it}\times {TF}_{t}+{\delta }_{2}^{T}Z+\phi +{\varepsilon }_{it} $ | (7) |

其中,I表示农户投资;S表示农户储蓄;其余变量定义同前。根据信贷配给相关理论,农户的信贷配给状况可以用其投资与自有资金之间的关联度进行衡量。结合式(6)和式(7)中的变量设定可知,因变量lnI关于lnS的求偏导结果便反映了农户投资与自有资金之间的关联度,两者的关联度越强则农户的投资信贷配给越强。此时,模型有如下预期结果:(1)当数字普惠金融与传统金融之间是互补关系时,对于式(7)来说,有系数

(二)变量定义与数据

1.传统农村金融发展水平(TF)

关于传统农村金融发展水平(TF),目前尚未有一个统一的定义。部分学者使用金融工具相对规模、金融机构财务状况及金融市场结构来衡量(姚耀军,2006),也有部分学者通过农村金融相关率、农村投资比率及农村贷存比率等指标来进行测定(温涛等,2005)。结合余新平等(2010)对农村金融发展水平的定义以及本文所使用的样本数据集,“农业贷款余额与农业增加值的比值”这一测度方式比较适合本文研究。然而,在现实中,数字普惠金融的发展推动了传统农村金融的数字化进程,传统农村金融机构所提供的手机银行等服务都是这一进程的具体表现。因此,前述“农业贷款余额与农业增加值的比值”等相关指标实际上均包含了数字普惠金融对于传统农村金融所能产生的相关影响。考虑到本文需要对比分析传统农村金融与数字普惠金融在农村信贷市场中的相互关系,因而需要构建剔除数字化进程的传统农村金融发展指标。为此,借鉴Chen等(2018)和战明华等(2020)的做法,我们将回归方程LA=c+β1DF+u的残差作为传统农村金融发展指标变量。其中,LA为农业贷款余额与农业增加值的比值,DF为数字普惠金融发展水平,LA关于DF进行回归所得的残差在一定程度上可以表示剔除了数字普惠金融发展影响后的传统农村金融发展水平。

2.农村数字普惠金融发展水平(DF)

借鉴郭峰等(2020)的做法,本文使用省级层面的北京大学数字普惠金融指数来测度农村数字普惠金融发展水平。为了进一步探究哪一层面的数字普惠金融发展对于农户融资约束的影响最强,我们还选用了数字普惠金融发展指数的三个一级子指标来进行实证分析。

3.农户持久收入(PI)

以弗里德曼的持久收入理论为基础,借鉴李锐和项海容(2004)的计算方法,我们将“当期收入、上一期收入和上两期收入的平均值”作为持久性收入的测度指标。

4.农户投资(I)

根据中国家庭追踪调查(CFPS)农户样本中的相关统计指标,农户的投资类别大致可划分为两部分:农业投资和非农业投资。其中,农业投资是指农户在农、林、牧、渔生产方面的投资,具体包括机器租赁、雇工费、化肥、农药等小额投资;非农业投资主要指农户在政府债券、股票、基金及金融衍生品方面的投资。本文选择“农业投资”来测度农户投资水平。

5.控制变量(Z)

本文的控制变量主要包含如下三类:第一,户主特征变量,主要有户主性别、年龄、受教育水平、是否健康以及婚姻状态等。第二,家庭特征变量,包括家庭规模、老年抚养比(65岁以上人口数与16—65岁劳动人口数之比)、少儿抚养比(0—15岁人口数与16—65岁劳动人口数之比)以及家庭净资产。第三,区域经济发展水平变量,包括家庭所在省份的人均GDP和CPI指数。

6.数据来源与处理

本文使用了中国家庭追踪调查(CFPS)2011年、2012年、2014年、2016年和2018年的农户样本数据。在进行实证分析之前,我们进行了数据预处理,对于核心变量中明显出现异常的样本进行了剔除,并且根据每个家庭所在地区的CPI指数对所有价值类型的变量进行了调整,以2010年为基期将变量转化为实际值并实行了对数化处理。本文最终使用的样本是1 366户农村家庭,总观测值个数为6 830。本文全部数据来源于中国家庭追踪调查(CFPS)、北京大学数字金融研究中心、《中国统计年鉴》和《中国农村统计年鉴》。

四、经验结果

(一)研究假说1的经验结果

表1和表2分别报告了农户消费流动性约束和投资信贷配给的估计结果,②根据表中结果可以得到以下结论。

| 变量 | 组内估计 | 组内估计 | 系统GMM | 系统GMM |

| con−1 | 0.328***(0.024) | 0.329***(0.028) | 0.384***(0.034) | 0.310***(0.027) |

| TI | 0.264***(0.082) | 0.225**(0.102) | 0.276***(0.081) | 0.296***(0.072) |

| PI | 0.404(0.326) | 0.369(0.275) | 0.328*(0.182) | 0.386(0.294) |

| TF×TI | −0.002***(0.001) | −0.002***(0.001) | −0.001***(0.000) | −0.001***(0.000) |

| TF×PI | 0.001**(0.000) | 0.001**(0.000) | 0.001**(0.000) | 0.001**(0.000) |

| DF×TI | −0.006(0.004) | −0.005(0.003) | ||

| DF×PI | 0.004**(0.002) | 0.003**(0.001) | ||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本数量 | 6 830 | 6 830 | 6 830 | 6 830 |

| adj.R2 | 0.38 | 0.39 | ||

| AR(1) | 0.000 | 0.000 | ||

| AR(2) | 0.593 | 0.611 | ||

| Hansen 检验 | 0.369 | 0.455 | ||

| 注:括号内为稳健标准误;***、**和*分别表示双边t检验在1%、5%和10%的水平上显著;AR(1)和AR(2)检验分别列出了模型残差项一阶差分的一阶和二阶自相关检验的P值;Hansen检验列出了工具变量过度识别的P值。下同。 | ||||

第一,数字普惠金融在一定程度上放松了农户的消费流动性约束,这部分支持了研究假说1的判断。首先,由表1可知,不同的估计方法均显示,TI的系数估计值至少在5%水平上显著为正,而PI的系数估计值则大多不显著或仅在10%水平上显著为正,表明农户消费与当期收入高度相关但与持久收入相关性较弱,这意味着农户消费存在显著的流动性约束。这一结果似乎与中国农户很少借贷消费的基本事实不符,但却与流动性约束的经济逻辑相契合。流动性约束的产生本质上是消费者在预算约束条件下的消费最优跨期配置决策,农户消费与当期收入高度相关度而与持久收入弱相关的现象并非源自显性的借贷行为,而是因为面临预算约束。也就是说,无论何种原因,只要农户面临较紧的预算约束,那么流动性约束就会存在。其次,数字普惠金融在一定程度上放松了农户消费流动性约束并且其与传统金融之间存在互补关系。具体而言,根据表1中的列(4)和列(5)的结果可知,DF×TI的系数估计值为−0.005,但不显著,DF×PI的系数估计值为0.003,且在5%的水平上显著;而TF×TI的系数估计值始终显著为负,TF×PI的系数估计值则始终显著为正。这意味着伴随着数字普惠金融的发展,农户消费与当期收入之间的关系略有弱化,而与持久性收入之间的关系则显著强化,并且数字普惠金融对于农户消费流动性约束的作用与传统金融的作用之间并不存在替代竞争关系。

第二,数字普惠金融的发展显著弱化了农户的经营性投资的信贷配给,这进一步支持了研究假说1的判断。由表2中的各列结果可以看出,变量S的系数估计值在所有情况下均至少在5%水平上显著为正,这说明农户投资显著依赖于自有储蓄,据此可以认为农户在投资过程中面临较为严重的信贷配给。此外,由表2中列(5)的结果可知,S×DF的系数估计值为−0.020,且在5%的水平上显著。这说明伴随着数字普惠金融的发展,农户投资与储蓄之间的相关性显著弱化,即数字普惠金融的发展显著放松了农户的投资信贷配给约束。进一步地,对比表中列(4)和列(5)的估计结果发现,不管是否控制数字普惠金融的发展,S×TF的系数大小和显著性水平均变化不大,这说明数字普惠金融的发展在弱化农户投融资约束的同时,并没有显著改变传统农村金融对农户融资约束放松的作用,因而可以得出两者是互补而非替代关系的判断。这一结果背后的经济含义是,两者所具备的金融功能很可能是互补的。

| 变量 | 组内估计 | 组内估计 | 系统GMM | 系统GMM |

| I−1 | 0.078***(0.0219) | 0.079***(0.023) | 0.082***(0.026) | 0.091***(0.029) |

| S | 0.571**(0.279) | 0.651***(0.213) | 0.529***(0.158) | 0.619***(0.189) |

| S×TF | −0.003***(0.001) | −0.003***(0.001) | −0.003***(0.001) | −0.003***(0.001) |

| S×DF | −0.018**(0.009) | −0.020**(0.009) | ||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本数量 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 |

| adj.R2 | 0.62 | 0.63 | ||

| AR(1) | 0.000 | 0.000 | ||

| AR(2) | 0.489 | 0.556 | ||

| Hansen 检验 | 0.253 | 0.296 |

(二)研究假说2的经验结果

接下来,本文计划从区域异质性和财富异质性两个方面来考察数字普惠金融与传统农村金融关系对异质性农户融资约束的差异化影响,从而对研究假说2进行验证。具体而言,我们对农户类型的划分标准如下:(1)区域异质性(D1)。将样本农户依据户籍所在地区划分为发达地区农户和非发达地区农户两类。由于现有研究对于中国发达地区与非发达地区的划分具有多种方法,并且各种划分方法均有一定的依据支持,不过地区人均GDP在各种划分方法中均具有重要的解释效力。因此,此处以地区人均GDP作为划分标准,将农户户籍所在地区人均GDP排名靠后的1/3样本农户定义为非发达地区农户(D1=1),其余定义为发达地区农户(D1=0)。(2)财富异质性(D2)。此处以样本农户的净资产总量大小作为划分标准,将净资产排名靠后的1/3样本农户定义为非富裕农户(D2=1),其余定义为富裕农户(D2=0)。另外,参照尹志超和甘犁(2011)的做法,本文通过在相关实证模型中添加异质性农户虚拟变量(D1和D2)与核心解释变量交互项的这一做法来对研究假说2进行实证检验。

表3和表4分别给出了两类金融组织关系对异质性农户融资约束影响的估计结果,根据表中结果,我们可以得到以下结论。

第一,数字普惠金融对于农户消费流动性约束的影响具有明显的异质性,并且影响效果与借款人能力成反比,这支持了研究假说2的结论。根据表3可知,Dj×DF×TI(j=1或2)的系数估计值均至少在5%的水平上显著为负,而Dj×DF×PI(j=1或2)的系数估计值则至少在5%的水平上显著为正。这说明对于欠发达地区农户或者是非富裕农户,数字普惠金融对其消费流动性约束的弱化作用更为显著,这符合研究假说2关于数字普惠金融对放松农户融资约束具有异质性的判断。此外,表3还表明,与研究假说1的经验结果相类似,在各种情况下,TF×PI的系数估计值均至少在5%的水平上显著,即传统农村金融对持久边际消费倾向始终具有显著为正的影响。将上述结果结合起来,发现数字普惠金融和传统农村金融之间的互补关系,很大程度上是因为数字普惠金融能更有效地渗透至传统农村金融未触及的农村金融领域。

| 居民异质性 | 区域异质性D1

(组内估计) |

区域异质性D1

(系统GMM) |

财富异质性D2

(组内估计) |

财富异质性D2

(系统GMM) |

| con−1 | 0.216***(0.024) | 0.304***(0.031) | 0.218***(0.023) | 0.297***(0.026) |

| TI | 0.262**(0.120) | 0.272***(0.078) | 0.249***(0.076) | 0.285***(0.081) |

| PI | 0.379(0.294) | 0.387(0.312) | 0.336(0.0284) | 0.371(0.304) |

| TF×TI | −0.002***(0.000) | −0.002***(0.000) | −0.002***(0.000) | −0.001***(0.000) |

| TF×PI | 0.001**(0.000) | 0.001**(0.000) | 0.001**(0.000) | 0.001**(0.000) |

| DF×TI | −0.003(0.002) | −0.005(0.003) | −0.004*(0.002) | −0.005(0.004) |

| DF×PI | 0.003**(0.001) | 0.003**(0.001) | 0.003**(0.001) | 0.003**(0.001) |

| Dj×DF×TI | −0.001**(0.000) | −0.001**(0.000) | −0.001***(0.0002) | −0.001**(0.000) |

| Dj×DF×PI | 0.001***(0.000) | 0.001**(0.000) | 0.001**(0.000) | 0.001**(0.000) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本数量 | 6 830 | 6 830 | 6 830 | 6 830 |

| adj.R2 | 0.41 | 0.40 | ||

| AR(1) | 0.000 | 0.000 | ||

| AR(2) | 0.603 | 0.597 | ||

| Hansen 检验 | 0.429 | 0.437 |

第二,与消费流动性约束相比,数字普惠金融对于农户投资信贷配给的影响具有更明显的异质性,且这一影响同样与借款人能力成反向关系,这再次支持了研究假说2。具体而言,由表4可知,Dj×S×DF(j=1或2)的系数估计值均在1%的水平上显著为负。这说明与消费流动性约束估计结果类似,对于欠发达地区农户或者非富裕农户,数字普惠金融对其投资信贷配给的弱化作用更为显著,但对发达地区农户或者富裕农户的投资信贷配给弱化效应则更弱。另外,从估计系数的整体显著性水平与相对大小来看,对于欠发达地区农户和非富裕农户,对比分析数字普惠金融对消费流动性约束和投资信贷配给的影响后可以发现,数字普惠金融对消费关于持久性收入的依赖度增幅相对较小,但对投资关于储蓄的依赖度降幅却明显更大。这说明相对于对放松消费流动性约束的作用,数字普惠金融的发展可以更有效地解决农户的投资信贷配给问题。

| 居民异质性 | 区域异质性D1

(组内估计) |

区域异质性D1

(系统GMM) |

财富异质性D2

(组内估计) |

财富异质性D2

(系统GMM) |

| I−1 | 0.073***(0.021) | 0.089***(0.026) | 0.074***(0.022) | 0.086***(0.025) |

| S | 0.643***(0.206) | 0.603***(0.182) | 0.638***(0.198) | 0.596***(0.175) |

| S×TF | −0.004***(0.001) | −0.003***(0.001) | −0.004***(0.001) | −0.003***(0.001) |

| S×DF | −0.020**(0.009) | −0.023**(0.010) | −0.019**(0.009) | −0.021**(0.010) |

| Dj×S×DF | −0.006***(0.002) | −0.007***(0.002) | −0.007***(0.002) | −0.007***(0.002) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本数量 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 |

| adj.R2 | 0.64 | 0.65 | ||

| AR(1) | 0.000 | 0.000 | ||

| AR(2) | 0.534 | 0.541 | ||

| Hansen 检验 | 0.308 | 0.311 |

(三)稳健性检验−基于数字普惠金融不同发展维度的分析

在前面的实证分析中,我们所采用的“北京大学数字普惠金融指数”是整体层面的综合指标,但数字普惠金融的发展是多维度的,而不同维度的数字普惠金融发展可能会对农户流动性约束产生不同的影响。因此,我们进一步考察数字普惠金融指数的三个一级维度对农户消费流动性约束和投资信贷配给的影响,这些一级维度指标具体包括覆盖广度指数(CO)、使用深度指数(DE)和数字化程度指数(DI)。

相关实证结果显示,③使用深度与数字化程度这两个子指标所得结果与表1和表2中的基本结果一致,但覆盖广度这一子指标所得结果与表1和表2中的结果却存在明显区别。这说明数字普惠金融的使用深度与数字化程度均能显著弱化农户消费流动性约束和投资信贷配给,且再次印证了数字普惠金融与传统农村金融之间的互补性,但覆盖广度指数则无明显作用。对此结果的经济解释是:使用深度指数与数字化程度指数通常是依据实际使用的互联网金融服务来衡量的,伴随着互联网金融服务种类的增加,家庭进行融资交易的渠道增多并且难易程度降低,这缓解了农户所面临的融资约束问题;而覆盖广度则主要是通过电子账户数来体现,这并不能够直接帮助农户改善融资状况。

五、结论与政策启示

虽然农村数字普惠金融的发展受到了广泛关注,然而关于数字普惠金融与传统农村金融的关系,却缺乏深入的理论分析和明确的实证检验。通过引入主客观项目成功概率距离这一测算信息不对称程度的新指标,本文创新性地构建了探究数字普惠金融和传统农村金融关系的理论模型,并利用中国家庭追踪调查等相关数据进行了实证检验,研究得出了如下结论与政策含义。

首先,总的来看,数字普惠金融的发展显著放松了农户家庭消费和投资的融资约束,并且数字普惠金融与传统农村金融之间更多的是呈现出有效互补关系,而非简单替代关系。关于农户消费流动性约束的实证结果表明,数字普惠金融的发展在提高农户消费与持久性收入相关度的同时,并未显著弱化传统农村金融对消费关于当期和持久性收入的边际效应。类似地,对农户信贷配给的检验显示,数字普惠金融的发展显著弱化了农户投资与储蓄的相关性,但对传统农村金融关于农户投资和储蓄的关系却未产生明显影响。这两种结果都支持了数字普惠金融和传统农村金融是有效互补而非简单替代关系的判断,进而说明从金融功能的角度来看,两者各有优势。因此,考虑到农村金融市场的非标准化信息和关系型融资等特点,传统农村金融因具有专用优势而同样表现出了不可替代的作用。

其次,对农户类型的异质性分析表明,数字普惠金融确实更有利于放松弱势群体农户的融资约束,从而支持了信贷市场失灵越严重,数字普惠金融越有优势的结论。这一发现也进一步支持了数字普惠金融与传统农村金融是有效互补关系的论断。关于数字普惠金融的发展对发达与欠发达地区农户,以及富裕与非富裕农户融资约束放松程度的对比分析显示,欠发达地区农户以及非富裕农户的融资约束均被更显著地放松,这说明数字普惠金融更有利于解决农村弱势群体的融资难问题,从而在金融功能上确实是对传统农村金融的一个有效补充。由于这些弱势群体在借贷市场中面对更严重的信息不对称问题,这也支持了数字普惠金融拥有更有效地解决金融市场信息不对称问题相关技术的观点。

最后,本文给出了如下重要政策含义。完善高效的农村金融体系,是乡村振兴和共同富裕战略实现的内生动力。本文所发现的数字普惠金融与传统农村金融之间的互补性关系表明,数字普惠金融的发展为农村金融体系的完善带来了新的契机,构建传统金融和数字普惠金融有机耦合的新型多层次农村金融体系,是解决“三农”融资难问题的基本路径。考虑到阻碍农村数字普惠金融发展的主要因素是数字基础设施的落后以及信息安全问题,因而进一步加大农村数字基础设施投入,加强对数字金融公司的信息安全监管,以及提高农村地方性中小金融机构的网络信息安全防控能力,应是未来的重要政策选项。

① 如果二者的关系是简单替代,那么显然农户均衡信贷配给数量不会发生变化,故证明过程省略。

② 限于篇幅,此处仅给出核心解释变量的估计结果,控制变量结果备索,下同。

③ 限于篇幅,此处省略了具体实证结果,备索。

| [1] | 傅秋子, 黄益平. 数字金融对农村金融需求的异质性影响——来自中国家庭金融调查与北京大学数字普惠金融指数的证据[J]. 金融研究, 2018(11): 68–84. |

| [2] | 郭峰, 王靖一, 王芳, 等. 测度中国数字普惠金融发展: 指数编制与空间特征[J]. 经济学(季刊), 2020(4): 1401–1418. |

| [3] | 黄益平, 黄卓. 中国的数字金融发展: 现在与未来[J]. 经济学(季刊), 2018(4): 1489–1502. |

| [4] | 黄益平, 邱晗. 大科技信贷: 一个新的信用风险管理框架[J]. 管理世界, 2021(2): 12–21. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2021.02.003 |

| [5] | 李锐, 项海容. 不同类型的收入对农村居民消费的影响[J]. 中国农村经济, 2004(6): 9–12. |

| [6] | 刘西川, 黄祖辉, 程恩江. 贫困地区农户的正规信贷需求: 直接识别与经验分析[J]. 金融研究, 2009(4): 36–51. DOI:10.3969/j.issn.1674-5477.2009.04.010 |

| [7] | 邱晗, 黄益平, 纪洋. 金融科技对传统银行行为的影响——基于互联网理财的视角[J]. 金融研究, 2018(11): 17–29. |

| [8] | 温涛, 冉光和, 熊德平. 中国金融发展与农民收入增长[J]. 经济研究, 2005(9): 30–43. |

| [9] | 温涛, 朱炯, 王小华. 中国农贷的“精英俘获”机制: 贫困县与非贫困县的分层比较[J]. 经济研究, 2016(2): 111–125. |

| [10] | 谢平, 邹传伟. 互联网金融模式研究[J]. 金融研究, 2012(12): 11–22. DOI:10.3969/j.issn.1009-4350.2012.12.006 |

| [11] | 许月丽, 李帅, 刘志媛, 等. 利率市场化改革如何影响了农村正规金融对非正规金融的替代性?[J]. 中国农村经济, 2020(3): 36–56. |

| [12] | 姚耀军. 中国农村金融发展状况分析[J]. 财经研究, 2006(4): 103–114. DOI:10.3969/j.issn.1001-9952.2006.04.010 |

| [13] | 尹志超, 甘犁. 信息不对称、企业异质性与信贷风险[J]. 经济研究, 2011(9): 121–132. |

| [14] | 尹志超, 张号栋. 金融可及性、互联网金融和家庭信贷约束——基于CHFS数据的实证研究[J]. 金融研究, 2018(11): 188–206. |

| [15] | 余新平, 熊皛白, 熊德平. 中国农村金融发展与农民收入增长[J]. 中国农村经济, 2010(6): 77–86. |

| [16] | 战明华, 汤颜菲, 李帅. 数字金融发展、渠道效应差异和货币政策传导效果[J]. 经济研究, 2020(6): 22–38. |

| [17] | 张红宇. 中国现代农业经营体系的制度特征与发展取向[J]. 中国农村经济, 2018(1): 23–33. |

| [18] | 钟真, 孔祥智. 产业组织模式对农产品质量安全的影响: 来自奶业的例证[J]. 管理世界, 2012(1): 79–92. |

| [19] | 周广肃, 梁琪. 互联网使用、市场摩擦与家庭风险金融资产投资[J]. 金融研究, 2018(1): 84–101. |

| [20] | 周月书, 王雨露, 彭媛媛. 农业产业链组织、信贷交易成本与规模农户信贷可得性[J]. 中国农村经济, 2019(4): 41–54. |

| [21] | Beck T, Lu L P, Yang R D. Finance and growth for microenterprises: Evidence from rural China[J]. World Development, 2015, 67: 38–56. DOI:10.1016/j.worlddev.2014.10.008 |

| [22] | Bibhunandini D. ICTs adoption for accessing agricultural information: Evidence from Indian agriculture[J]. Agricultural Economics Research Review, 2014, 27(2): 199–208. DOI:10.5958/0974-0279.2014.00024.X |

| [23] | Boucher S R, Carter M R, Guirkinger C. Risk rationing and wealth effects in credit markets: Theory and implications for agricultural development[J]. American Journal of Agricultural Economics, 2008, 90(2): 409–423. DOI:10.1111/j.1467-8276.2007.01116.x |

| [24] | Chen K J, Ren J, Zha T. The nexus of monetary policy and shadow banking in China[J]. American Economic Review, 2018, 108(12): 3891–3936. DOI:10.1257/aer.20170133 |

| [25] | Claessens S. Access to financial services: A review of the issues and public policy objectives[J]. World Bank Research Observer, 2006, 21(2): 207–240. DOI:10.1093/wbro/lkl004 |

| [26] | Degryse H, Lu L P, Ongena S. Informal or formal financing? Evidence on the co-funding of Chinese firms[J]. Journal of Financial Intermediation, 2016, 27: 31–50. DOI:10.1016/j.jfi.2016.05.003 |

| [27] | Ghosh S. Does mobile telephony spur growth? Evidence from Indian States[J]. Telecommunications Policy, 2016, 40(10-11): 1020–1031. DOI:10.1016/j.telpol.2016.05.009 |

| [28] | Kashuliza A K. Perception and role of informal rural finance in developing countries: The example of Tanzania[J]. Journal of Rural Studies, 1993, 9(2): 163–173. DOI:10.1016/0743-0167(93)90029-J |

| [29] | Kazianga H, Udry C. Consumption smoothing? Livestock, insurance and drought in rural Burkina Faso[J]. Journal of Development Economics, 2006, 79(2): 413–446. DOI:10.1016/j.jdeveco.2006.01.011 |

| [30] | Levine R. Financial development and economic growth: Views and agenda[J]. Journal of Economic Literature, 1997, 35(2): 688–726. |

| [31] | Rauh J D. Investment and financing constraints: Evidence from the funding of corporate pension plans[J]. The Journal of Finance, 2006, 61(1): 33–71. DOI:10.1111/j.1540-6261.2006.00829.x |

| [32] | Roller L H, Waverman L. Telecommunications infrastructure and economic development: A simultaneous approach[J]. American Economic Review, 2001, 91(4): 909–923. DOI:10.1257/aer.91.4.909 |

| [33] | Stiglitz J E, Weiss A. Credit rationing in markets with imperfect information[J]. The American Economic Review, 1981, 71(3): 393–410. |

| [34] | Straub S. Informal sector: The credit market channel[J]. Journal of Development Economics, 2005, 78(2): 299–321. DOI:10.1016/j.jdeveco.2004.09.005 |

| [35] | Swamy V, Dharani M. Analyzing the agricultural value chain financing: Approaches and tools in India[J]. Agricultural Finance Review, 2016, 76(2): 211–232. DOI:10.1108/AFR-11-2015-0051 |

| [36] | Yu J, Fu J S. Credit rationing, innovation, and productivity: Evidence from small- and medium-sized enterprises in China[J]. Economic Modelling, 2021, 97: 220–230. DOI:10.1016/j.econmod.2021.02.002 |