2022第48卷第6期

一、引 言

反垄断是落实党中央和国务院提出的“逐步确立竞争政策的基础性地位”要求的重要抓手。十九大以来,党中央在各种场合多次强调反垄断的重要性,例如党的十九大报告提出“打破行政性垄断,防止市场垄断”;十九届五中全会提出“加强和改进反垄断和反不正当竞争执法”;2020年中央经济工作会议将“强化反垄断和防止资本无序扩张”列入2021年八大重点工作之一,并提出要“坚决反对垄断和不正当竞争行为”;2021年中央经济工作会议再次提出“加强反垄断和反不正当竞争”。作为《中华人民共和国反垄断法》(以下简称《反垄断法》)规定的三大垄断行为之一,垄断协议成为了当前理论界和实务界共同关注的焦点。其中,横向垄断协议是我国《反垄断法》规制的重要对象,但由于我国反垄断实践起步较晚(陈林和张家才,2020),当前对于横向垄断协议执法实践仍然处于探索阶段(叶卫平,2017)。基于此,本文将从影响横向垄断协议稳定性的因素出发,对垄断协议展开经验研究。

第三方举报是《反垄断法》针对垄断协议设定的重要执法手段之一,是反垄断领域国家公权优势和市场主体信息优势的有机结合,代表着《反垄断法》的实施方向(李友根,2010)。但是,自《反垄断法》颁布以来,关于举报对垄断协议稳定性影响的研究大多集中在宽大制度(内部人举报)。宽大制度是指如果垄断协议的参与者进行自我举报,则可减轻其应承担的行政处罚(Aubert等,2006;许光耀,2015),增加垄断协议事后中止可能性,降低执法成本(Motta和Polo ,2003;Aubert等,2006;许光耀,2015),又被称为“吹哨人制度”(whistle-blowing programs)。然而,宽大制度对财政激励或处罚减免有较高的要求(Hviid和Medvedev,2010;Silbye,2012;Stucke,2015),否则垄断协议参与者倾向于不吹哨(Schmolke和Utikal,2018),这限制了宽大制度发挥作用。故而,在宽大制度之外,积极探索第三方举报的作用具有重要意义。李友根(2010)认为第三方举报是产生反垄断执法的主要原因。Mangani(2021)发现,1994年到2019年意大利的卡特尔诉讼举报中90%以上来自外部投诉者。第三方举报能降低反垄断执法成本,提高执法效率,进而提高消费者福利(李宝库和周莹舒,2017),反垄断执法机构和立法机构越来越重视第三方举报(林晓静,2003;江雪梅和包迪鸿,2005)。但《反垄断法》颁布以来,关于第三方举报的研究可谓凤毛麟角。作为反垄断执法重要动因的第三方举报,其是否起到了维护竞争和降低横向垄断协议稳定性的作用值得我们去研究。

行业协会是企业间实施信息交换的产物(Kirby,1988),能够提升企业的信息反应能力(Vives,1990),促进行业内企业之间的合作,同时行业协会也可能是维护横向垄断协议稳定性的重要因素。根据笔者获得的来自于基层案件的经验,部分地方行业协会甚至会沦为专门负责组织垄断行为和“被罚款”的违法责任主体——因为协会的营业额较低,根据《反垄断法》的违法责任条款,罚款总金额也会较低。已有文献证实了行业协会在限制行业产量水平、分配市场份额、提高产品价格等垄断协议上有积极影响(Frass和Greer,1977;Levenstein和Suslow,2011;Schuldt和Taylor,2018;Van Cleynenbreugel,2020),但尚未有基于国内经验证据的研究。我国行业协会的产生与西方国家不一样,是自上而下干预的产生模式(施雪华和刘耀东,2012;曹胜亮,2019),那么我国的行业协会究竟会促进垄断协议内部成员企业之间的协同,还是会增加执法机构在反垄断调查中发现垄断协议违法的概率,进而降低垄断协议稳定性呢?

相对于第三方举报这一破坏垄断协议稳定性的外部因素,行业协会通常被认为是促成垄断协议形成和维护垄断协议稳定性的内部因素(徐士英,2007;鲁篱,2009)。《反垄断法》将第三方举报作为执法手段,而将行业协会作为反垄断执法的对象。本文基于《反垄断法》颁布以来的案件卷宗数据,分析这一内一外两个因素对垄断协议稳定性的影响,发现第三方举报和行业协会参与均有助于降低横向垄断协议的稳定性,是提升反垄断执法效率的有效途径。对第三方举报的进一步研究发现,只有直接举报能够显著降低垄断协议稳定性。对行业协会的进一步分析发现,垄断协议参与成员越多越依赖于行业协会进行组织协调,无论行业协会在垄断协议中是发挥组织者还是协调者功能都会降低垄断协议稳定性。

本文贡献主要体现在以下三个方面:首先,本文考察了第三方举报和行业协会对垄断协议稳定性的影响,这是国内现有反垄断研究的薄弱领域;其次,当前国内关于横向垄断协议稳定性影响因素的研究多集中于理论层面,实证研究非常有限,本文是垄断协议稳定性定量研究方面进行的早期尝试,丰富了关于垄断协议稳定性的经验研究;最后,本文以我国《反垄断法》实施起至2021年7月反垄断执法机构所审查的横向垄断协议作为研究对象,与既有关于垄断协议稳定性经验研究将国外案件作为研究对象(Dick,1996;Levenstein等,2003;De,2010;Levenstein和Suslow,2011;Feinberg等,2016;王继平和徐则华,2017)的惯例有区别,本文的研究结论对加快完善社会主义市场经济体制具有更强的现实指导意义。

二、理论分析与研究假说

(一)第三方举报与垄断协议稳定性。第三方举报是一项在社会治理、金融和市场监管等领域被广为采用的制度(应飞虎和涂永前,2010;柴瑞娟,2021),起到了信息生产机制和威慑机制的双重作用,能够同时提高执法效率和减少违法行为(吴元元,2013)。第三方举报在其他领域运用的成功经验是《反垄断法》将第三方举报纳入的其中重要原因之一(江雪梅和包迪鸿,2005),其实质是第三方为执法部门提供可供执法判断的有效信息(应飞虎和涂永前,2010)。随着数字技术和互联网技术的普及,垄断协议的表现形式越来越隐蔽,反垄断执法难度也越来越大。第三方举报作为一种低成本的垄断规制手段越来越受到重视。但是,进行反垄断举报要求举报人付出一定成本,通常举报证据越清晰,举报人所付出成本越高。而《反垄断法》并未就举报的报酬进行明确规定,这可能导致举报人提供的证据不够清晰,从而使得举报无法对垄断协议稳定性产生实质影响。虽然我国的《反垄断法》实施时间不长,但是自1993年开始实施的《反不正当竞争法》已经对举报制度进行了明确的安排,也积累了一定的搜集和审查反垄断举报证据的经验。随着我国社会主义市场经济的不断发展,社会各界对垄断协议的关注程度日益提高,对垄断协议存在形式和危害的认识逐步深化,举报人在获取垄断证据方面也会产生学习效应,举报成本不断下降,使第三方举报的适用范围不断扩大。同时,《反垄断法》规定对于以书面形式提供证据和事实的举报,执法机构要进行调查,这一制度安排使受到书面材料举报的垄断协议要接受反垄断执法审查,从而提高了垄断协议被审查的概率,对垄断协议稳定性产生了负面影响。此外,从举报来源看,可以将第三方举报进一步区分为直接举报和间接举报,其中直接举报是指垄断协议的直接利益相关者举报,通常举报证据更具体、材料可信度更高,故而直接举报会降低垄断协议稳定性;而间接举报指垄断协议与举报者之间并无直接利益关联,举报者可能不重视举报材料质量,从而间接举报不会对垄断协议稳定性产生显著影响。据此,本文提出假说1:第三方举报会降低垄断协议稳定性,根据举报来源不同,直接举报会显著降低垄断协议稳定性,而间接举报对垄断协议稳定性无显著影响。

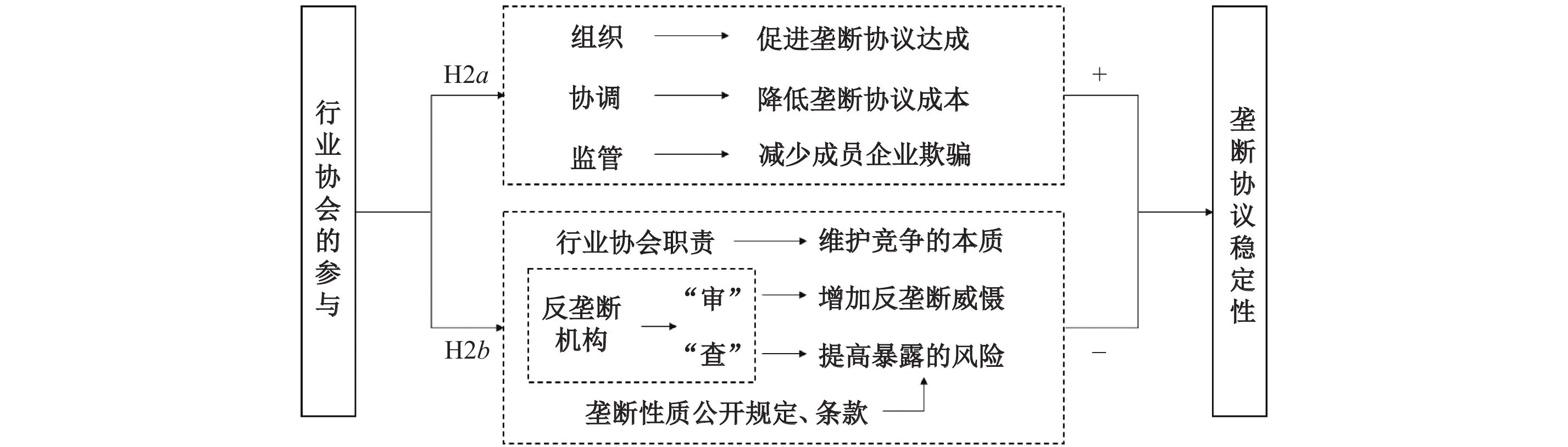

(二)行业协会与垄断协议稳定性。垄断协议是企业为避免市场竞争,获得垄断利润达成的一种非法协议,通过限制产量和提高价格等方式提高成员企业的利润水平,攫取消费者剩余,同时会导致整个社会的经济效率损失。垄断协议的达成和维持面临着较高的协调和监督成本。如果企业认为背离垄断协议给自身带来的收益大于其所付出的成本,那么企业就会置合谋利益于不顾,追求自身的利润最大化,导致垄断协议失效,陷入“囚徒困境”。因而组建一个能够促进垄断协议内部成员企业间信息交流的组织,对内部企业进行必要约束,有利于垄断协议保持稳定。行业协会具有组织协调企业行为和制定行业规章制度的职能,能够为垄断协议内部企业之间交流垄断条款和约束背离行为提供便利,故而行业协会的存在可能有利于提升垄断协议稳定性。此外,参与垄断协议的成员企业数量越多,垄断协议达成和实施的成本越高,就越依赖于行业协会发挥作用。行业协会能够降低垄断协议内部成员企业之间的交易成本和不确定性风险,提升垄断协议稳定性(Hay和Kelley,1974;Kumar等,2015)。在本文所统计的72个案件卷宗垄断协议样本中,共有约40%的垄断协议是由行业协会进行组织或协调的,当垄断协议企业成员数量超过10个时,这一比例高达70%。行业协会通过制定行业标准和规划协调行业内部会员企业之间关系,以促进行业健康发展,但这也为行业协会促进垄断协议的达成带来了便利(盛杰民和焦海涛,2008;曹胜亮,2019)。例如,在2013年审结的浙江省机动车商业保险费率及代理手续费的横向价格垄断协议一案中,浙江省保险协会通过车险专业委员会对车险适用调整费率的最低标准进行了规定,在协会协调下,内部企业之间达成了固定商业车险费率的横向垄断协议。由此可知,行业协会为垄断协议内部成员间传递垄断信息、达成价格或产量等方面的垄断共识披上了“合法外衣”(Awaya,2019),从而更好地掩盖垄断协议的反竞争事实(Calderón,2021)。基于上述分析,本文提出假说2 a:行业协会参与有利于提升垄断协议稳定性。

行业协会的参与似乎有效地提升了垄断协议的稳定性,但行业协会并不是只起到促进垄断协议达成的作用。在我国,维护市场公平竞争是行业协会的职能之一。①行业协会的最主要工作就是要对本行业企业的竞争手段进行严格监督,保证行业的公平竞争(陈贵梧和胡辉华,2018)。Pawliczek等(2019)也指出,行业协会在监督成员企业垄断行为方面起到了重要作用,使成员企业垄断行为更易被发现并受到惩罚(Porter,2005)。在2018年立案调查的重庆市云阳县烧结砖生产经营行业垄断协议案中,重庆市云阳县建筑协会多次向云阳县人民政府及相关职能部门举报烧结砖企业在生产销售过程中统一固定价格、限制生产和销售数量的违法行为,这体现了行业协会的反垄断职能。因此,行业协会维护竞争的职能可能会降低垄断协议的稳定性。

在反垄断执法机构对垄断协议的调查取证过程中,行业协会往往是反垄断执法机构的主要协助组织之一,行业协会协助反垄断执法,即发挥其主动“审”垄断协议的功能。此外,企业在利用行业协会达成垄断协议的同时,也会留下会议纪要和会计账目、聊天记录、电子信件等相关资料,这些都可能成为反垄断执法的有力证据,导致垄断协议暴露(Levenstein和Suslow,2011),行业协会被动成为反垄断执法机构调查的对象,增强反垄断执法靶向性,即在反垄断执法中发挥其被“查”的功能。垄断协议实施过程中行业协会制定的“行业自律条款”和“检查处罚规定”等具有垄断性质的公开文件是卡特尔暴露的重要原因。行业协会能够通过发布公告等形式帮助垄断协议达成,但公告材料和行业规章制度等也会成为反垄断执法机构判断垄断违法行为的重要依据,即行业协会的参与往往会使垄断协议更易留下反垄断审查的证据(Houba等,2012)。在浙江省固定商业车险费率的横向垄断协议案中,涉及的反垄断执法证据就包括了各企业以邮件形式转发的会议内容和《〈浙江省机动车辆保险行业自律公约〉补充约定》(浙保行协秘[2009]52号)等材料。由此可知,行业协会可能会削弱垄断协议的隐蔽性,增加垄断协议被反垄断执法机构发现的风险,进而降低垄断协议稳定性。基于上述分析,本文提出假说2b :行业协会参与会对垄断协议稳定性产生不利影响。

行业协会本身可能既是竞争的维护者,也是垄断协议的促成者和协调者,在维持垄断协议稳定中起到正反两方面作用。如图1所示,行业协会究竟会促进垄断协议内部成员企业之间的协同,还是会增加反垄断执法机构在调查过程中发现垄断协议并提高其崩溃的概率,还是两种效果相抵从而并不对垄断协议的稳定性产生影响(Zimmerman和Connor,2008;Combe和Monnier,2008),对于这一问题仍然存在着较大的争议,有待经验证据的进一步验证。

|

| 图 1 行业协会与垄断协议稳定性关系图 |

三、研究设计

(一)数据来源。本文整理出原国家工商管理总局2008年8月至2018年3月、国家市场监督管理总局反垄断局2018年3月至2021年7月及国家发展改革委指导地方物价局公布的共76个横向垄断协议案件的处罚决定书或公告,在样本选择过程中按照以下原则处理异常样本:(1)消除处罚决定书或公告中重要指标数据缺失较多的样本;(2)单独提取垄断协议尚未达成即被处罚的样本。基于上述原则,共选取了69个达成并实施横向垄断协议的样本和3个未达成横向垄断协议就被处罚的样本。再在72个样本中提取出计划达成垄断协议、正式达成垄断协议、实施垄断协议、终止垄断协议、被反垄断执法机构立案调查和处罚决定的下达日期以及垄断协议的持续时间、成员数量、是否受到举报、是否有行业协会参与和所处行业与影响范围等信息数据。

(二)模型设定。在垄断协议稳定性的实证检验方法选择上,Feinberg等(2016)使用了加权最小二乘法,Dick(1996)和Zhou(2016)使用了威布尔参数方法(

1.

2.

| $ \lambda \left(t;\mathit{X}\right)={\lambda }_{0}\left(t\right){e}^{{\mathit{X}}^{\text{'}}\mathit{\eta }} $ | (1) |

其中,

由于

| $ \frac{\lambda \left(t;{x}_{ki}\right)}{\lambda \left(t;{x}_{kj}\right)}={e}^{\left({x}_{ki}-{x}_{kj}\right){\eta }_{k}} $ | (2) |

其中,

(三)变量定义与测度。

1. 被解释变量:垄断协议持续时间(

| $ duration=\frac{enddate{\text{-}}startdate}{standardized\;month} $ | (3) |

其中,

需要说明的是,运用已查处案件数据建立模型进行估计可能存在样本选择偏差问题,但Harrington和Wei(2017)通过理论模型证明了如果垄断协议的产生和被发现过程是一致的,所有垄断协议在任一相等的时间段内,自行崩溃的概率是相等的,被反垄断执法机构审查发现的概率也是相等的,那么被发现的垄断协议平均持续时间与所有垄断协议的平均持续时间一致,被发现的垄断协议是垄断协议总体的代表性样本。故而可能的样本选择偏差不会对模型的估计产生明显影响(Hyytinen 等,2018;Hellwig和Hüschelrath,2018)。

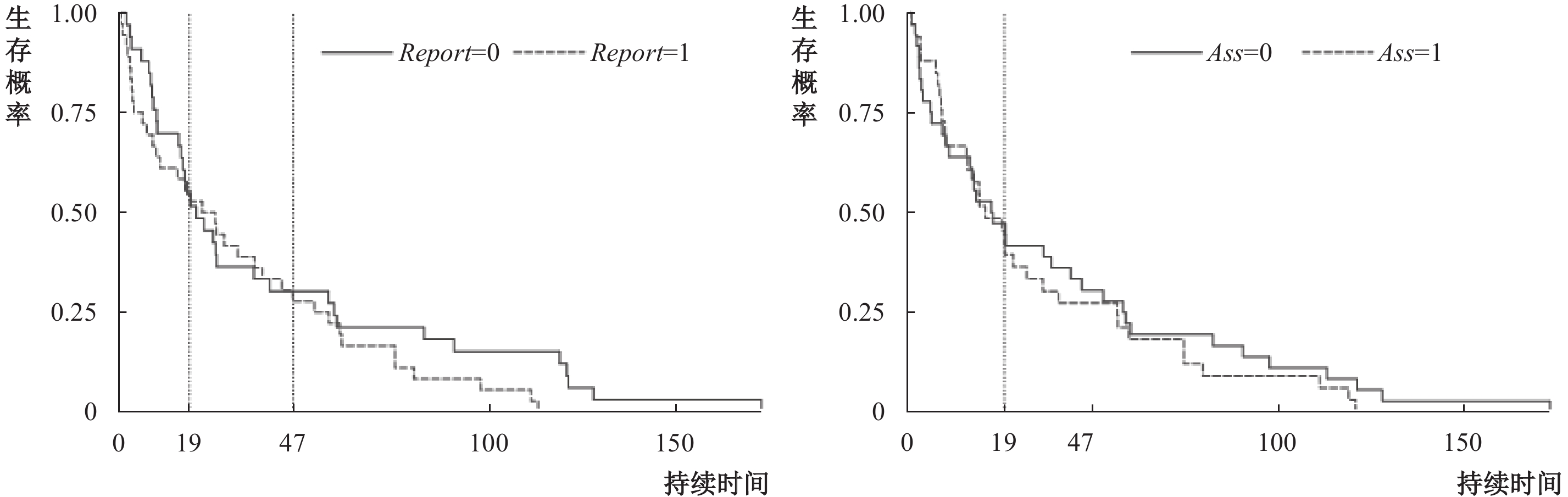

2. 核心解释变量:(1)第三方举报(

|

| 图 2 举报与行业协会参与下垄断协议的生存函数 |

3. 控制变量。为了更好地分析核心解释变量对垄断协议稳定性的影响,本文控制了垄断协议个体特征、行业特征、时间特征和地区特征。

(1)垄断协议个体特征。主要协调成员(

(2)行业特征。所处行业(

(3)地区特征。实施地区(

(4)时间特征。建立时间(

表1给出了本文主要变量的描述性统计量,可以看出垄断协议的平均存续时间为37.4个月,而标准差较大,意味着不同横向垄断协议之间的稳定性存在较大差异。

| 类别 | 变量名称 | 观测值 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| 被解释变量 | 持续时间(duration) | 69 | 37.40 | 38.99 | 0.60 | 172.93 |

| 解释变量 | 举报(exwsb) | 69 | 0.52 | 0.50 | 0 | 1 |

| 行业协会(ass) | 69 | 0.48 | 0.50 | 0 | 1 | |

| 个体特征 | 主要协调成员(comem) | 69 | 0.25 | 0.43 | 0 | 1 |

| 成员数量对数(lnnum) | 69 | 2.18 | 0.93 | 0.69 | 4.56 | |

| 正式协议(formal) | 69 | 0.65 | 0.48 | 0 | 1 | |

| 存在内部处罚机制且成员遭到处罚(pu) | 69 | 0.06 | 0.24 | 0 | 1 | |

| 存在内部处罚机制但无处罚发生(unpu) | 69 | 0.12 | 0.32 | 0 | 1 | |

| 行业特征 | 保险业(insu) | 69 | 0.14 | 0.35 | 0 | 1 |

| 混凝土制造业(conc) | 69 | 0.10 | 0.30 | 0 | 1 | |

| 地区特征 | 省级范围(prov) | 69 | 0.19 | 0.39 | 0 | 1 |

| 国家级范围(cout) | 69 | 0.13 | 0.34 | 0 | 1 | |

| 时间特征 | 卡特尔建立时间(beg14) | 69 | 0.46 | 0.50 | 0 | 1 |

四、实证结果分析

(一)

为充分分析举报和行业协会对垄断协议稳定性的影响,在模型中首先仅考虑举报和行业协会对垄断协议稳定性的作用,然后将各控制变量依次纳入模型。回归结果如表2所示。

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

| exwsb | 0.285(1.18) | 0.318(1.31) | 0.363(1.51) | 0.508**(2.13) | 0.530**(2.00) |

| ass | 0.147(0.63) | 0.0134(0.04) | 0.419(1.50) | 0.591**(2.15) | 0.611**(2.10) |

| 个体特征 | 不控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间特征 | 不控制 | 不控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 行业特征 | 不控制 | 不控制 | 不控制 | 控制 | 控制 |

| 地区特征 | 不控制 | 不控制 | 不控制 | 不控制 | 控制 |

| N | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |

| 注:***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平;括号内数值为

|

|||||

1. 举报对垄断协议稳定性的影响。从表2的回归结果来看,随着控制变量的不断加入,即模型的不断完善,举报对垄断协议稳定性的影响不断增加,且z统计量也逐渐增大。在列(5)中,举报对垄断协议稳定性的影响系数已在5%的水平上显著为正,意味着举报显著降低了垄断协议的稳定性。

为进一步说明举报对垄断协议稳定性的影响,将样本按以下原则进行调整:加入尚未达成垄断协议即被处罚的样本,定义其持续期为0.01标准月(

为进一步说明举报对垄断协议稳定性的影响,首先考虑举报(exwsb)对广义样本垄断协议稳定性的影响,进而考虑原样本和广义样本中广义举报(exwsb_g)的影响,最后考虑直接举报和间接举报分别在原样本和广义样本中对垄断协议稳定性的影响。模型回归结果如表3列(1)、列(2)和列(3)所示,广义举报和举报都会削弱垄断协议稳定性,产生显著的反垄断效果,假说1前半部分得证,第三方举报提高了反垄断机构的执法效率,降低了垄断协议的稳定性,在创造公平竞争的市场环境中起到了重要作用。表3列(4)和列(5)结果表明直接举报对垄断协议的稳定性具有显著的负向影响,即直接利益相关者的举报对垄断协议起到了有效的约束作用,而间接举报对垄断协议稳定性无显著影响,假说1后半部分得证。据这一结果推论可知,不同举报主体提供的举报材料质量存在着较为明显的差异,直接利益相关者受垄断协议影响更明显,能够提供更为可靠的垄断证据,也有更强的意愿提供高质量的举报材料,故而直接举报会显著降低垄断协议稳定性。而间接举报不会对垄断协议稳定性产生明显影响。

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

| exwsb | 0.600**(2.38) | ||||

| exwsb_g | 0.634**(2.39) | 0.704***(2.79) | |||

| exwsb_d | 0.844***(2.69) | 0.882***(3.02) | |||

| exwsb_id | 0.211(0.64) | 0.352(1.04) | |||

| exwsb_ul | 0.290(0.81) | 0.270(0.75) | |||

| ass | 0.543**(2.01) | 0.620**(2.19) | 0.552**(2.09) | 0.612**(2.08) | 0.528*(1.89) |

| 个体特征 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间特征 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 行业特征 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 地区特征 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 72 | 69 | 72 | 69 | 72 |

2. 行业协会对垄断协议稳定性的影响。从表2和表3的回归结果均可以看出,行业协会参与显著降低了垄断协议的稳定性,假说2b得证。由此可知,相比于协调垄断协议内部成员企业行为和监管背离行为,行业协会在提高垄断协议被审查的靶向性方面起到的作用更大,即行业协会可作为反垄断执法的重要制度安排。

由于在处罚决定书或公告中存在行业协会作为组织者和协调者两种情况,为进一步厘清行业协会的影响,本文借鉴De(2010)的变量设定方法,将行业协会参与分为行业协会组织(

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |

| ass1 | 0.534*(1.78) | 0.563*(1.87) | 0.476*(1.68) | 0.510*(1.79) |

| ass2 | 1.023**(2.53) | 0.881**(2.24) | 0.873**(2.26) | 0.732**(1.98) |

| exwsb | 0.519**(2.03) | 0.591**(2.41) | ||

| exwsb_g | 0.607**(2.30) | 0.687***(2.72) | ||

| 个体特征 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间特征 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 行业特征 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 地区特征 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 69 | 69 | 72 | 72 |

(二)稳健性检验。为进一步检验上述结果的可靠性,本文使用一般化的比例风险模型分别对表2列(5),表3列(3)、列(5)和表4列(4)的实证结果进行稳健性检验。根据

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |

| exwsb | 0.462*(1.80) | |||

| exwsb_g | 0.669***(2.58) | 0.648**(2.48) | ||

| exwsb_d | 0.824***(2.86) | |||

| exwsb_id | 0.307(0.83) | |||

| exwsb_ul | 0.210(0.54) | |||

| ass | 0.627**(2.20) | 0.573**(2.16) | 0.526*(1.92) | |

| ass1 | 0.523*(1.78) | |||

| ass2 | 0.776**(2.08) | |||

| 个体特征 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间特征 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 行业特征 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 地区特征 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 69 | 72 | 72 | 72 |

(三)行业协会的角色作用。行业协会的参与虽然“意外”地成为了导致垄断协议不稳定的反垄断执法因素,但已有研究认为行业协会是组织达成垄断协议的重要平台,为进一步说明行业协会在组织成员企业达成垄断协议上所起的作用,并厘清行业协会对于垄断协议稳定性的作用机制,本文借鉴康妮和陈林(2017)的方法,利用

| 变量 | (1) | (2) | (3) |

| ass | 0.591**(2.02) | ||

| lnnum | 0.400***(2.90) | 0.630***(2.71) | 0.353***(2.61) |

| 个体特征 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间特征 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 行业特征 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 地区特征 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 69 | 69 | 69 |

五、结论与政策启示

反垄断执法和垄断协议稳定性问题一直是学术界关注的焦点,而第三方举报的反垄断效果与行业协会在反垄断执法中的角色地位问题亦是实务界争论不休的主题。本文基于我国横向垄断协议的案件卷宗数据,利用比例风险模型考察了我国第三方举报和行业协会对横向垄断协议稳定性的影响。研究发现:第一,在控制其他变量不变的前提下,第三方举报和行业协会参与都会对垄断协议持续时间产生负面影响,降低垄断协议稳定性;第二,从举报途径来看,利益相关者直接举报会显著降低垄断协议稳定性,而间接举报对垄断协议稳定性无显著影响;第三,垄断协议参与成员越多越依赖于行业协会的组织协调,行业协会通过发挥组织协调功能减少了垄断协议成员企业之间的分歧,降低了交易成本,有利于垄断协议的达成和维持,但是行业协会的参与同时也增加了垄断协议的暴露风险,增强了反垄断执法机构的执法针对性,从而降低了垄断协议的稳定性。

本文的研究结论表明,第三方举报和行业协会是对横向垄断协议进行反垄断执法不可忽视的重要因素,合理地利用这两种机制可以提高反垄断执法效率,有利于维护我国公平竞争的市场环境。本文的研究结论为贯彻落实党的十九届五中全会提出的“加强和改进反垄断和反不正当竞争执法”提供了有益启示。

一方面,第三方举报与消费者福利提升以及垄断协议之外的企业利润提升动机相一致,有效的举报不仅可使反垄断机构掌握更多的市场信息,节约大量的前期调查成本,还能增进民众的反垄断维权意识。因此,要充分发挥第三方举报对垄断协议的威慑与提供信息的作用,建立健全有效的第三方举报途径,坚决贯彻《反垄断法》规定的为举报人保密和“举报采用书面形式并提供相关事实和证据的,反垄断执法机构应当进行必要的调查”制度。从第三方举报的反垄断效果来看,反垄断执法机构要更加重视并鼓励直接举报,通过拓宽举报途径、降低举报成本、提供举报材料搜集指导和设置举报激励等形式增加直接举报,从而更好地发挥第三方举报在反垄断执法中的作用。

另一方面,本文的研究结论表明,行业协会能够增加反垄断执法的靶向性,是发现垄断协议的重要突破口。行业协会在我国具有更强的“官办”性质,国务院办公厅发布的《关于加快推进行业协会商会改革和发展的若干意见》中明确了要积极拓展行业协会维护公平竞争的市场环境的职能,从现实情况来看我国行业协会的存在的确能够降低垄断协议稳定性,有利于市场公平竞争。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提出要深化行业协会、商会和中介机构改革,加强事中和事后监管的行业协会改革思路。本文认为行业协会既可以是垄断协议的维护者也可以是垄断协议的监督者,在全面推进行业协会与行政机关脱钩的新形势下,要进一步强化行业协会自律的竞争维护作用,加强行业监管,鼓励“一业多会”,引入行业协会竞争机制,削弱行业协会组织协调垄断协议的功能,发挥其反垄断作用,保障商品和要素自由流动,以为我国双循环的新发展格局提供支撑。

据不完全统计,本文是国内首篇使用我国垄断协议案件卷宗数据研究垄断协议稳定性的学术论文,检验了第三方举报和行业协会在反垄断执法中的作用。然而,本文使用的数据样本无法包含缺失的案件卷宗,也未能深入到企业层面进行研究(Hellwig和Hüschelrath,2018),这将是后续研究值得改良和努力的方向。

* 感谢暨南大学铸牢中华民族共同体意识基地资助课题(JDGTT202117);暨南大学一国两制与基本法研究院资助课题(OBYB21009);暨南大学广东产业发展与粤港澳台区域合作研究中心资助课题(20JNTZ06/20JNZS15)的资助。

① 参见国务院办公厅于2007年5月发布的《国务院办公厅关于加快推进行业协会商会改革和发展的若干意见》[国办发〔2007〕36号]。

② 限于篇幅,比例风险设定检验结果留待备索。

③ 感谢匿名审稿人对于第三方举报的修改意见。

④ 限于篇幅,结果留待备索。

| [1] | 曹胜亮. 我国行业协会限制竞争行为规制路径的反思与重构[J]. 法学论坛, 2019(2): 56–62. |

| [2] | 柴瑞娟. 论我国公共利益举报法律制度的构建[J]. 中国软科学, 2021(4): 1–10. DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2021.04.001 |

| [3] | 陈贵梧, 胡辉华. 加入行业协会的民营企业慈善捐赠更多吗? ——基于全国民营企业调查数据的实证研究[J]. 财经研究, 2018(1): 33–46. |

| [4] | 陈林, 张家才. 数字时代中的相关市场理论: 从单边市场到双边市场[J]. 财经研究, 2020(3): 109–123. |

| [5] | 江雪梅, 包迪鸿. 对我国价格卡特尔规制的法学研究[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2005(4): 69–74. DOI:10.3785/j.issn.1008-942X.2005.04.009 |

| [6] | 康妮, 陈林. 行政垄断加剧了企业生存风险吗?[J]. 财经研究, 2017(11): 17–29. |

| [7] | 李宝库, 周莹舒. 基于心理契约的网购平台声誉策略博弈分析[J]. 商业研究, 2017(1): 157–164. |

| [8] | 李友根. 论公私合作的法律实施机制——以《反不正当竞争法》第6条为例[J]. 上海财经大学学报, 2010(5): 34–41. |

| [9] | 林晓静. 跨国并购的反垄断规制——兼评《反垄断法》(征求意见稿)[J]. 华东政法学院学报, 2003(1): 77–83. |

| [10] | 刘泉红, 赵红波. 反垄断常态化条件下的执法体制研究[J]. 中国价格监管与反垄断, 2014(12): 19–23. |

| [11] | 鲁篱. 行业协会限制竞争行为的责任制度研究[J]. 中国法学, 2009(2): 81–91. DOI:10.3969/j.issn.1003-1707.2009.02.008 |

| [12] | 盛杰民, 焦海涛. 论中国反垄断法对行业协会的规制[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2008(4): 93–98. |

| [13] | 施雪华, 刘耀东. 包容性增长和中国非政府组织的发展与管理[J]. 社会科学, 2012(1): 4–12. |

| [14] | 王继平, 徐则华. 基于欧盟卡特尔案件的生存分析[J]. 经济与管理研究, 2017(12): 63–73. |

| [15] | 吴元元. 公共执法中的私人力量——悬赏举报制度的法律经济学重述[J]. 法学, 2013(9): 14–23. |

| [16] | 许光耀. 反垄断法上的卡特尔宽大制度[J]. 政法论丛, 2015(3): 110–119. DOI:10.3969/j.issn.1002-6274.2015.03.013 |

| [17] | 徐士英. 行业协会限制竞争行为的法律调整——解读《反垄断法》对行业协会的规制[J]. 法学, 2007(12): 28–36. |

| [18] | 叶卫平. 反垄断法分析模式的中国选择[J]. 中国社会科学, 2017(3): 96–115. |

| [19] | 应飞虎, 涂永前. 公共规制中的信息工具[J]. 中国社会科学, 2010(4): 116–131. |

| [20] | 喻玲. 企业反垄断合规制度的建立路径[J]. 社会科学, 2015(5): 81–89. |

| [21] | Aubert C, Rey P, Kovacic W E. The impact of leniency and whistle-blowing programs on cartels[J]. International Journal of Industrial Organization, 2006, 24(6): 1241–1266. DOI:10.1016/j.ijindorg.2006.04.002 |

| [22] | Awaya Y. Collusion and information exchange[J]. The Japanese Economic Review, 2019, 70(3): 394–402. DOI:10.1111/jere.12241 |

| [23] | Calderón A. Cartels little helpers: A comparative study of the case law regarding the facilitators of collusion in Europe, United States and South America[A]. Bosco D, Gal M S. Challenges to assumptions in competition law[M]. London: Edward Elgar Publishing, 2021. |

| [24] | Combe E, Monnier C, Legal R. Cartels: The probability of getting caught in the European Union[R]. Working Paper, 2008. |

| [25] | De O. Analysis of cartel duration: Evidence from EC prosecuted cartels[J]. International Journal of the Economics of Business, 2010, 17(1): 33–65. DOI:10.1080/13571510903516946 |

| [26] | Dick A R. When are cartels stable contracts?[J]. The Journal of Law and Economics, 1996, 39(1): 241–283. DOI:10.1086/467349 |

| [27] | Feinberg R M, Kim H, Park M. The determinants of cartel duration in Korea[J]. Review of Industrial Organization, 2016, 48(4): 433–448. DOI:10.1007/s11151-016-9505-4 |

| [28] | Frass A G, Greer D F. Market structure and price collusion: An empirical analysis[J]. The Journal of Industrial Economics, 1977, 26(1): 21–44. DOI:10.2307/2098328 |

| [29] | Goncharov I, Peter C D. Does reporting transparency affect industry coordination? Evidence from the duration of international cartels[J]. The Accounting Review, 2019, 94(3): 149–175. DOI:10.2308/accr-52201 |

| [30] | Harrington Jr J E, Wei Y H. What can the duration of discovered cartels tell us about the duration of all cartels?[J]. The Economic Journal, 2017, 127(604): 1977–2005. DOI:10.1111/ecoj.12359 |

| [31] | Hay G A, Kelley D. An empirical survey of price fixing conspiracies[J]. The Journal of Law and Economics, 1974, 17(1): 13–38. DOI:10.1086/466782 |

| [32] | Hellwig M, Hüschelrath K. When do firms leave cartels? Determinants and the impact on cartel survival[J]. International Review of Law and Economics, 2018, 54: 68–84. DOI:10.1016/j.irle.2017.11.001 |

| [33] | Houba H, Motchenkova E, Wen Q. Competitive prices as optimal cartel prices[J]. Economics Letters, 2012, 114(1): 39–42. DOI:10.1016/j.econlet.2011.08.021 |

| [34] | Hviid M, Medvedev A. The role of contribution among defendants in private antitrust litigation[J]. International Review of Law and Economics, 2010, 30(4): 306–316. DOI:10.1016/j.irle.2010.08.003 |

| [35] | Hyytinen A, Steen F, Toivanen O. Cartels uncovered[J]. American Economic Journal:Microeconomics, 2018, 10(4): 190–222. DOI:10.1257/mic.20160326 |

| [36] | Kirby A J. Trade associations as information exchange mechanisms[J]. The RAND Journal of Economics, 1988, 19(1): 138–146. DOI:10.2307/2555403 |

| [37] | Kumar V, Marshall R C, Marx L M, et al. Buyer resistance for cartel versus merger[J]. International Journal of Industrial Organization, 2015, 39: 71–80. DOI:10.1016/j.ijindorg.2015.02.002 |

| [38] | Levenstein M C, Suslow V Y. Breaking up is hard to do: Determinants of cartel duration[J]. The Journal of Law and Economics, 2011, 54(2): 455–492. DOI:10.1086/657660 |

| [39] | Levenstein M C, Suslow V Y, Oswald L J. Contemporary international cartels and developing countries: Economic effects and implications for competition policy[J]. Antitrust Law Journal, 2003, 71(3): 801–852. |

| [40] | Mangani A. Who blows the whistle on antitrust infringements? An empirical analysis of italian antitrust proceedings, 1994-2019[J]. L'industria, 2021(3): 513–531. |

| [41] | Motta M, Polo M. Leniency programs and cartel prosecution[J]. International Journal of Industrial Organization, 2003, 21(3): 347–379. DOI:10.1016/S0167-7187(02)00057-7 |

| [42] | Pawliczek A, Skinner A N, Zechman S L C. Facilitating tacit collusion: A new perspective on common ownership and voluntary disclosure[EB/OL]. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3382324, 2019-05-03. |

| [43] | Porter R H. Detecting collusion[J]. Review of Industrial Organization, 2005, 26(2): 147–167. DOI:10.1007/s11151-004-7294-7 |

| [44] | Schmolke K U, Utikal V. Whistleblowing: Incentives and situational determinants[EB/OL]. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3198104, 2018-07-12. |

| [45] | Schuldt R F, Taylor J E. Cartel attributes and cartel performance: The impact of trade associations[J]. The Journal of Industrial Economics, 2018, 66(1): 1–29. DOI:10.1111/joie.12155 |

| [46] | Silbye F. A note on antitrust damages and leniency programs[J]. European journal of law and economics, 2012, 33(3): 691–699. DOI:10.1007/s10657-011-9246-7 |

| [47] | Stucke M E. Leniency, whistle-blowing and the individual: Should we create another race to the competition agency?[A]. Beaton-Wells C, Tran C. Anti-cartel enforcement in a contemporary age: Leniency religion[M]. Oxford: Hart Publishing, 2015. |

| [48] | Suslow V Y. Cartel contract duration: Empirical evidence from inter-war international cartels[J]. Industrial and Corporate Change, 2005, 14(5): 705–744. DOI:10.1093/icc/dth075 |

| [49] | Van Cleynenbreugel P. Article 101 TFEU’s association of undertakings notion and its surprising potential to help distinguish acceptable from unacceptable algorithmic collusion[J]. The Antitrust Bulletin, 2020, 65(3): 423–444. DOI:10.1177/0003603X20929116 |

| [50] | Vives X. Trade association disclosure rules, incentives to share information, and welfare[J]. The RAND Journal of Economics, 1990, 21(3): 409–430. DOI:10.2307/2555617 |

| [51] | Zhou J. Evaluating leniency with missing information on undetected cartels: Exploring time-varying policy impacts on cartel duration[EB/OL]. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1985816, 2016-11-22. |

| [52] | Zimmerman J E, Connor J M. Determinants of cartel duration: A cross-sectional study of modern private international cartels[EB/OL]. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1158577, 2008-07-14. |