2022第48卷第5期

2. 山东财经大学 财政税务学院, 山东 济南 250014

2. School of Public Finance and Taxation, Shandong University of Finance and Economics, Jinan 250014, China

一、引 言

数字经济时代来临,世界经贸模式也在推陈出新,加之网络平台、物流服务和支付手段等技术的融合,跨境电商概念应运而生。与传统线下交易相比,跨境电商大大降低了地理距离相关的交易成本和跨境需求的心理障碍(Gomez-Herrera等,2014;Kim等,2017)。并且,跨境电商销售每增长1%,公司劳动生产率则增长0.3%,规模越小的公司从线上销售增长中的获益越多(Falk和Hagsten,2015)。因此,发展跨境电商不仅有利于提升消费者福利,而且有利于改善公司的经营绩效。在经历个人海淘(C2C)和商业零售(B2C)的发展阶段后,我国跨境电商逐步对接国际业务(B2B),并且保持蓬勃的发展态势。海关跨境电商管理平台数据显示,我国跨境电商进出口额从2015年的360.2亿元增长到2019年的1862.1亿元,年均增速达50.8%,而同期传统进出口贸易增速不到4%。由此可见,跨境电商作为新业态和新外贸模式已经异军突起,并且逐步成为我国经济发展的重要增长点。

习近平总书记在党的十九大、中国国际进口博览会等场合多次提及推动跨境电商等新业态,可以看出跨境电商受到了政府的高度重视。与此同时,提高人民收入水平是逐步实现共同富裕时代目标的重要内容。可以预期的是,通过跨境电商吸纳就业进而促进人民增收和消费不仅有助于“国内大循环”的展开,还有助于我国的跨境电商业务有效地衔接“国际循环”,进而有利于“国内国际双循环”的双向互动。本文即以工资收入为切入点,研究我国发展跨境电商对工资收入的影响。作为供给侧结构性改革的延伸,我国跨境电商的蓬勃发展与政策性改革密切相关(Ma等,2018)。2015年以来国务院设立了多批次的跨境电商综合试验区,并且在进出口方面进行退(免)税配套,表明我国的跨境电商改革正式落地。

从已有研究可知,发展跨境电商有利于促进世界各国的进出口贸易,并且对于促进就业和创业具有积极的正向经济效应(Kelsey,2017)。一方面,马歇尔(Marshall)的均衡价格论认为,均衡价格取决于商品的供给和需求(Marshall,2009)。劳动力作为一种特殊商品,劳动力价格(工资收入)取决于劳动力市场供给和需求两方的相对市场势力。跨境电商改革的税收优惠政策有助于降低试验区公司的税收负担,并且激励公司积极从事跨境电商业务和吸纳就业,公司在吸纳就业的同时,势必增强试验区劳动力市场的卖方势力,进而有助于提升劳动力的市场价格(盛丹和陆毅,2016)。另一方面,在短期内本地市场劳动力的数量是有限的,即使其他公司不参与跨境电商业务,但随着试验区劳动力市场供需关系发生变化也将跟随接受较高的劳动力价格,即存在工资的“溢出效应”(Ruane和Uğur,2005)。因此,本文有待研究的问题主要包括如下两个方面:第一,我国的跨境电商改革能否提升试验区公司的员工工资收入?第二,试验区公司是通过什么影响渠道来提升员工的工资收入,而税收优惠政策和公司扩大就业规模在其中起到了怎样的作用?本文研究发现,跨境电商改革显著提高了试验区公司的员工工资收入;并且,公司的税率下降和融资约束下降、就业水平提升和人才结构改善分别是跨境电商改革提升员工工资收入的影响渠道。

从供给侧角度来看,本文最为直接的作用机制是跨境电商改革的税收优惠政策。首先,税收优惠政策直接降低了公司的税收负担,随着税收的节约和返还,变相增加了公司内部的流动资金(王伟同等,2020)。随着税负下降,公司有充足的资金用来招聘更多的高端研发人才(Lockwood等,2017;潘士远等,2019),并且给付更高的工资报酬(白重恩和钱震杰,2009)。其次,随着公司内部资金逐步充足,变相增强了公司的内源融资能力和降低了外源融资的压力。尽管有研究认为,税收优惠政策对公司研发投入的影响有限或存在负面影响(Eisner,1985),甚至仅存在政治关联的公司才能获取数额丰厚的税收优惠,从而对普遍面临融资约束的民营公司影响较小(李维安等,2016);但是,大多数研究认为,税收优惠政策降低公司税收负担的间接影响是缓解其融资约束程度(Cai等,2018)。融资约束下降变相降低了公司开展跨境电商业务在投融资方面的固定成本,进而有助于公司投资和扩大跨境电商业务,以及扩大人才招聘和提高工资待遇。因此,从供给侧角度来看,税收优惠政策直接带来了税率下降和融资约束下降,并且是跨境电商改革提升员工工资收入的重要影响渠道。

从需求侧角度来看,公司行为反映了需求侧变动,在税收优惠政策的正向激励下,试验区一些公司可能通过投资和扩大跨境电商业务进而增大用工需求(Kelsey,2017)。公司层面的就业规模加总构成了城市层面的就业规模,公司就业规模变动将直接影响本地市场的劳动力需求曲线,随着劳动力需求曲线右移,劳动力价格随之提升。从一般商品角度来看,商品价格与品质存在明显的正相关关系,商品品质越高,消费者的支付意愿就越高,其出售价格也相对更高(Fontagné等,2007)。作为特殊商品的劳动力同样如此,高技能或者高端人才的边际劳动生产率一般更高,公司给予的工资待遇也相对更高(Clark,1908)。公司员工的平均工资收入变化不但与外部劳动力市场的需求竞争有关,还与公司自身的人才结构变化或者员工的工资分布有关。如果一家公司新招聘的员工大部分为工资水平一般的低端人才,此时公司员工的平均工资水平倾向于下降;相反,如果新招聘员工大多为工资水平较高的高端人才,公司员工的平均工资水平将倾向于上升。因此,从需求侧角度来看,公司对跨境电商改革的反应是扩大跨境电商业务进而提升公司的就业水平,同时也可能改善公司的人才结构,最终有助于提升公司员工的平均工资。

与已有研究相比,本文的边际贡献主要有:第一,在研究视角上,跨境电商是一种新的经济开放形式,是对传统外资、外贸等开放视角的延伸。本文首次从跨境电商改革视角研究其对工资收入的提升作用,在一定程度上丰富了工资收入决定因素的定量研究。第二,在研究意义上,本文结论肯定了我国跨境电商供给侧结构性改革的积极作用,这为我国坚持制度型经济开放提供了证据和解释,并且可以为国内迅速发展的跨境电商及其改革提供参考建议。第三,在识别策略上,本文基于我国跨境电商改革的外生案例展开研究,采用双重差分法客观评估了跨境电商改革对工资收入的因果效应,有效避免了内生性的干扰。

二、制度背景与典型事实

(一)制度背景

1.跨境电商改革。为了促进中小微企业涉足国际业务,稳定进出口贸易以及促进就业,我国政府积极推动跨境电商业务的供给侧结构性改革,设立跨境电商综合试验区是其中的重要举措之一。截至2020年底,全国共有105个跨境电商综合试验区。2015年3月7日,国务院同意设立中国(杭州)跨境电子商务综合试验区;2016年1月6日,确定第二批次的试验区城市名单,包括天津、郑州、广州等12个城市;2018年7月24日,确定第三批次的试验区城市名单,北京市、沈阳市、长春市等22个城市位列其中;2019年12月24日,石家庄市、太原市、银川市等24个城市获批;2020年4月27日,雄安新区、乌鲁木齐等46个城市获批。由于本文研究数据截至2019年,因此将前三批次的试验区城市作为研究对象。

2.跨境电商改革的目标和措施。跨境电商改革的主要目标是通过加快跨境电商等新业态、新模式发展,不断提高我国的对外开放水平,进一步稳定外贸进出口和增加就业。具体措施包括:第一,在支付、物流、通关、退税、结汇等环节给予先行先试,完善出口退税政策,2018年10月对试验区电商出口企业实行免税。第二,逐步放松跨境电商零售进口的监管,简化进口许可批件、注册或备案等程序;进口清单内商品实行限额内零关税,进口环节增值税和消费税按法定应纳税额70%征收基础上,进一步扩大享受优惠政策的商品范围。

(二)典型事实

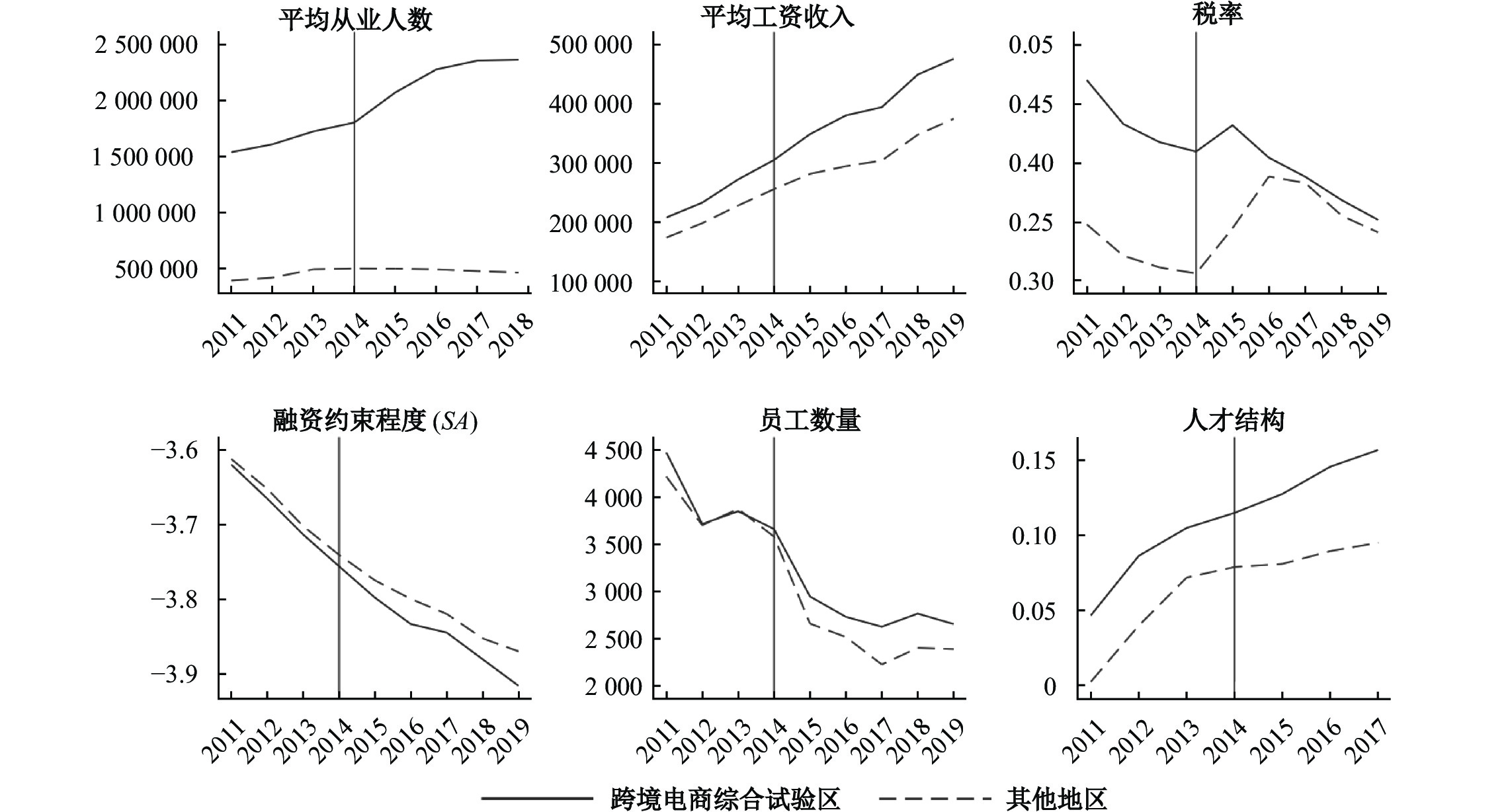

1.宏观层面的就业与工资收入变化。试验区城市就业水平和劳动力价格的相对变化可以直接体现跨境电商改革的政策效果。本文用城市三产业从业人数衡量城市就业规模,数据到2018年。由于城市层面的工资数据缺失严重,本文用城市上市公司的平均员工工资收入衡量劳动力价格。为直观了解跨境电商改革的直接效果,图1中a图和b图描绘了2011年以来试验区城市平均从业人数和平均工资收入的变化趋势。为了对比的需要,本文将其他地区作为对照组。可以看出,试验区城市的从业人数和工资收入相较于其他地区在2014年及其以前的变化趋势基本一致,在2015年及其以后出现分化,相对来看都有较大幅度的提升。这些结果表明,跨境电商改革有助于提高试验区城市的就业水平和工资收入水平。

2.公司税率与融资约束程度变化。退(免)税措施不仅有助于降低企业的税收负担,还有助于降低公司的融资约束程度。因此,本文观察试验区公司的税收负担和融资约束程度相比其他地区的变化,绘制在图1的c图和d图中。本文用公司的税率衡量税收负担,具体用(营业税金及附加+所得税费用)/营业收入度量公司的税率。本文借鉴Hadlock和Pierce(2010)的方法测算公司的SA指数,SA指数越大则公司的融资约束程度越大。可以看出,试验区公司的平均税率和SA指数相比其他地区在2015年以后出现较大幅度的下降。这说明跨境电商改革有助于降低试验区公司的税收负担和融资约束程度。

|

| 图 1 典型事实描述 |

3.公司层面的就业水平与人才结构变化。在税收优惠政策激励下,公司投资和扩大跨境电商业务有助于提高用工需求和改善人才结构。本文用公司雇佣的员工数量变化来度量公司就业水平的变化。此外,考虑到跨境电商业务需要在网站设计、支付手段、信用监管和技术研发等层面投入较多的专业技术人才,而这些人才大多为公司的研发人员,因而本文用公司研发人员数量占全部员工数量的比例来衡量公司的人才结构。本文分别绘制试验区与其他地区公司的平均员工数量和研发人员数量占比,具体如图1中的e图和f图所示。由于本文现有数据缺失2018年和2019年研发人员数量,因此构造的人才结构指标为2011—2017年。可以发现,试验区公司的员工数量和研发人员数量占比相比其他地区在2015年以后出现较大幅度提升。这表明跨境电商改革有助于提高试验区公司的就业水平和改善人才结构。

三、研究设计

为了验证跨境电商改革与公司员工工资收入水平之间的因果关系,本文使用双重差法(DID)进行实证估计,具体如式(1)所示:

| $ Wag{e}_{jct}=\alpha +\beta \times Trea{t}_{c}\times Pos{t}_{t}+{\displaystyle {\sum }_{k=1}^{4}{\gamma }_{k}{X}_{jt}^{k}}+{\displaystyle {\sum }_{m=1}^{3}{\delta }_{m}{Z}_{ct}^{m}}+{\mu }_{j}+{\lambda }_{t}+{\nu }_{c}\times T+{\vartheta }_{pt}+{\epsilon }_{jct} $ | (1) |

其中,j、c、p和t分别表示公司、地级市、省份和年份。Wagejct为被解释变量,表示公司员工平均的工资收入水平,本文用支付给职工以及为职工支付的现金与应付职工薪酬之和除以员工数量,并且取自然对数衡量。Treatc为政策分组虚拟变量,本文将划定为跨境电商综合试验区的城市设置为1,其他城市设置为0。Postt为政策冲击虚拟变量,由于我国政府在2015年3月7日、2016年1月12日和2018年7月24日分别确定了三批次的跨境电商综合试验区试点城市名单,本文借鉴Beck等(2010)的做法,针对三个批次的城市名单分别设置政策冲击虚拟变量。从三批次城市名单公布的时间来看,在公布当年实际时间未满1年,于是本文借鉴Lu等(2017)的做法,将第一批次的城市在2015年设定为5/6,以后年份设置为1,其他年份设置为0;第二批次的城市名单在2016年设置为11/12,以后年份设置为1,其他年份设置为0;第三批次的城市名单在2018年设置为1/2,以后年份设置为1,其他年份设置为0。交叉项Treatc×Postt的估计系数β刻画了跨境电商改革对试验区城市公司员工平均工资收入水平的影响效应,如果β>0并且通过了显著性检验,则表明跨境电商改革可以起到提升工资收入水平的作用。

由于估计结果的有效性可能受到其他潜在因素的干扰,本文在式(1)中加入可能影响工资收入的其他控制变量。公司层面的特征变量X:①公司经营时间Age,用公司实际存续年限取自然对数衡量;②本文设置国有公司虚拟变量Soe和外资背景公司虚拟变量Foe,根据公司所有制形式,将国营或国有控股和集体公司统一归类为国有公司,将外商独资和中外合资公司统一归类为外资背景公司,其他公司归类为民营公司;③资本密集度Kl,用公司固定资产净额除以员工数量取自然对数衡量。城市层面的特征变量Z:①经济发展水平Pgdp,用城市GDP除以年末总常住人口取自然对数衡量;②资金储蓄水平Dep,用城乡居民储蓄年末余额占城市GDP的比重衡量;③政府干预Gc,用财政支出占城市GDP的比重衡量。

考虑到双重差分法在内的因果识别框架方法的前提是“条件独立性”原则成立,即当计量模型加入控制变量后,跨境电商改革与工资收入相互独立,这意味着控制变量的组合将影响实证结果。本文借鉴Imbens和Rubin(2015)、Li等(2016)的方法,对选取的控制变量组合进行检验,检验结果表明本文选取的控制变量组合基本满足“条件独立性”原则。①

为了尽可能控制不可观测的城市特征因素对估计结果的干扰,本文借鉴Liu和Qiu(2016)、Lu等(2017)的研究思路,将城市特征因素的线性时间趋势项(vc×T)作为控制变量加入到计量模型中。城市的时间趋势为城市虚拟变量与时间趋势项(T=1,2,……)的交互项,本文将2011年设置为1,其他年份按照时间顺序逐次加1。为了排除其他潜在的不可观测因素的干扰,本文在计量模型中引入公司固定效应、年份固定效应、省份与年份的联合固定效应。公司固定效应(μj)用于刻画不随时间变化的公司固有特征,年份固定效应(λt)用于刻画不随城市变化的时间因素;省份与年份的联合固定效应(ϑpt)用于刻画城市所处省份的时变宏观环境,可以将实验组城市和对照组城市限定在同一省份内部,可比性较强。

实际上,本文首先考虑使用跨境电商企业数据,但目前这样的精确数据还难以获得。同时,由于跨境电商改革发生在2015年以后,尽管中国工业企业数据库统计了更为全面的工业企业数据,但目前可获得的工业企业数据仅到2013年,不能满足本文研究所需。上市公司数据相比工业企业数据库的统计门槛更高,企业数据量更少,但其最大优点是时效性较强,本文可以获取近几年的企业数据。此外,本文也使用个体和家庭层面的数据对主要结论进行再次验证。本文主要使用2011—2019年的中国A股上市公司数据,主要来源于国泰安数据库,并结合万德数据库对部分缺失的数据进行了补充。考虑到数据缺失问题,本文剔除了西藏地区的样本。城市层面的数据主要来源于国泰安数据库和《中国城市统计年鉴》。个体和家庭层面的数据来源于2012年、2014年、2016年和2018年的中国家庭跟踪调查(CFPS)。

四、实证结果与分析

(一)基准回归结果

表1报告了本文的基准回归结果。列(1)为不加入控制变量的回归结果,列(2)为加入全部控制变量的回归结果。结果显示,交叉项Treat×Post的估计系数在5%水平上显著为正,说明跨境电商改革对公司员工平均工资收入存在显著的正向影响,即试验区公司员工平均工资收入相比非试验区公司员工平均工资收入有更大幅度的提升。

| (1) | (2) | |

| Treat×Post | 0.046**(0.019) | 0.061**(0.026) |

| 观测值 | 19698 | 17111 |

| 调整R2 | 0.937 | 0.944 |

| 注:(1)*、**和***分别代表10%、5%和1%的显著性水平;(2)括号内为标准误,并且在城市层面对标准误进行聚类调整;(3)模型控制了公司、年份、省份−年份固定效应,以及城市的时间趋势;(4)模型加入了全部的控制变量,限于篇幅没有列出。下同。 | ||

(二)同趋势性检验

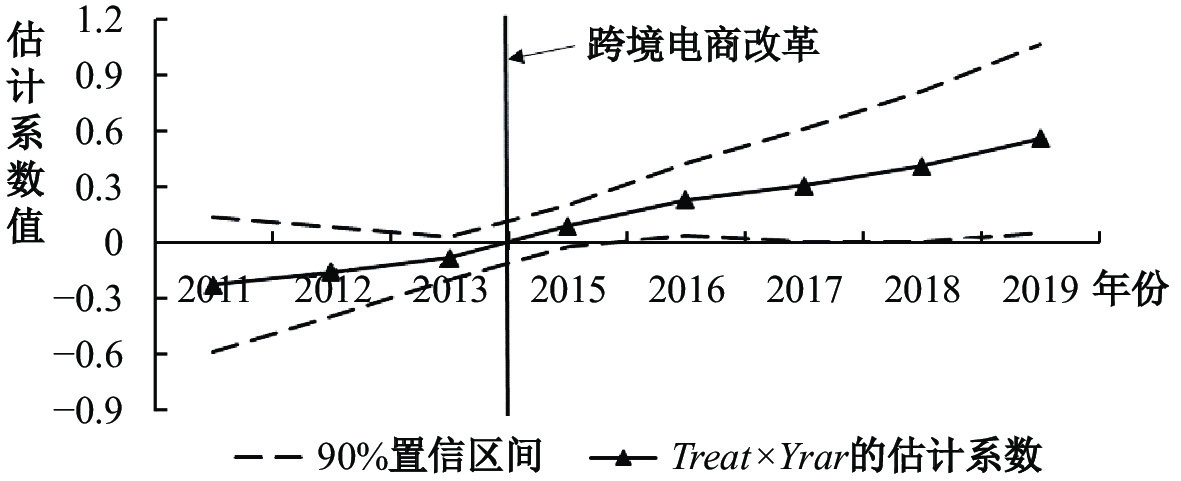

本文将式(1)中的Postt替换为历年的年份虚拟变量(Yeart),并与政策分组变量(Treatc)进行交叉相乘,如式(2)所示,并且以2014年作为基期重新进行检验。本文将新交叉项Treatc×Yeart的估计系数绘制在图2中,其中带“▲”的实线部分刻画了跨境电商改革的边际效应,虚线部分为90%置信区间。图2显示,边际效应线在2014年及以前较为平缓且估计系数并不显著,在2015年及以后迅速由负转正并增大,在2016年开始通过显著性检验。结果表明,实验组和对照组的平均工资收入变化在跨境电商改革冲击之前满足同趋势性假设。

|

| 图 2 跨境电商改革对工资收入的动态效应 |

| $ Wag{e}_{jct}=\alpha +{\displaystyle {\sum }_{t=2011}^{2019}{\theta }_{t} \times Trea{t}_{c}\times Yea{r}_{t}}+{\displaystyle {\sum }_{k=1}^{4}{\gamma }_{k}{X}_{jt}^{k}}+{\displaystyle {\sum }_{m=1}^{3}{\delta }_{m}{Z}_{ct}^{m}}+{\mu }_{j}+{\lambda }_{t}+{\nu }_{c} \times T+{\vartheta }_{pt}+{\varepsilon }_{jct} $ | (2) |

(三)稳健性检验

1.政策的预期效应。在政策实施之前,通常会有媒体报道或者会议决策信息流出,因此设立跨境电商综合试验区的潜在城市可能对该政策形成一定的预期。本文假设存在1年的预期时间,设置政策实施前的年份虚拟变量(Yeart)与政策分组变量(Treatc)的交叉项,并将其加入式(1)中重新进行估计,检验结果如表2列(1)所示,新交叉项Treat×Year2014的估计系数没有通过显著性检验,同时交叉项Treat×Post的估计系数显著为正,这意味着跨境电商改革具有较强的外生性,不存在明显的政策预期效应。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| Treat×Post | 0.054**(0.026) | 0.041(0.032) | ||

| Treat×Year2014 | −0.021(0.017) | |||

| Treat×Year2013 | 0.014(0.022) | |||

| Treat×Year2012 | −0.001(0.025) | |||

| 观测值 | 17111 | 6350 | 8159 | 8159 |

| 调整R2 | 0.944 | 0.936 | 0.978 | 0.978 |

同时,2019年和2020年国家又设立了两批次的跨境电商综合试验区,考虑到这两批次的试点城市可能因预期效应而受到影响,本文将前三批次的城市进行剔除处理,将2019年和2020年的两批次跨境电商综合试验区的城市作为实验组,将其他地区的城市作为对照组,设置新的政策分组虚拟变量(Treat);分别在2015年、2016年、2017年和2018年设置虚拟的政策预期效应起始时间点,设置新的政策冲击虚拟变量(Post)。基于式(1)重新进行检验,交叉项的估计系数均没有通过显著性检验。表2列(2)是政策预期效应起始时间点为2015年的回归结果(限于篇幅,其他虚拟年份的结果没有列出)。结果表明,跨境电商改革并没有对2019年和2020年两批次的跨境电商综合试验区产生明显的预期效应。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| Treat×Post | 0.122***(0.042) | 0.080**(0.035) | 0.050**(0.026) | |

| Treat×pre | −0.022(0.017) | |||

| Treat | 0.061**(0.030) | |||

| 观测值 | 3956 | 12584 | 17111 | 1978 |

| 调整R2 | 0.952 | 0.948 | 0.944 | 0.071 |

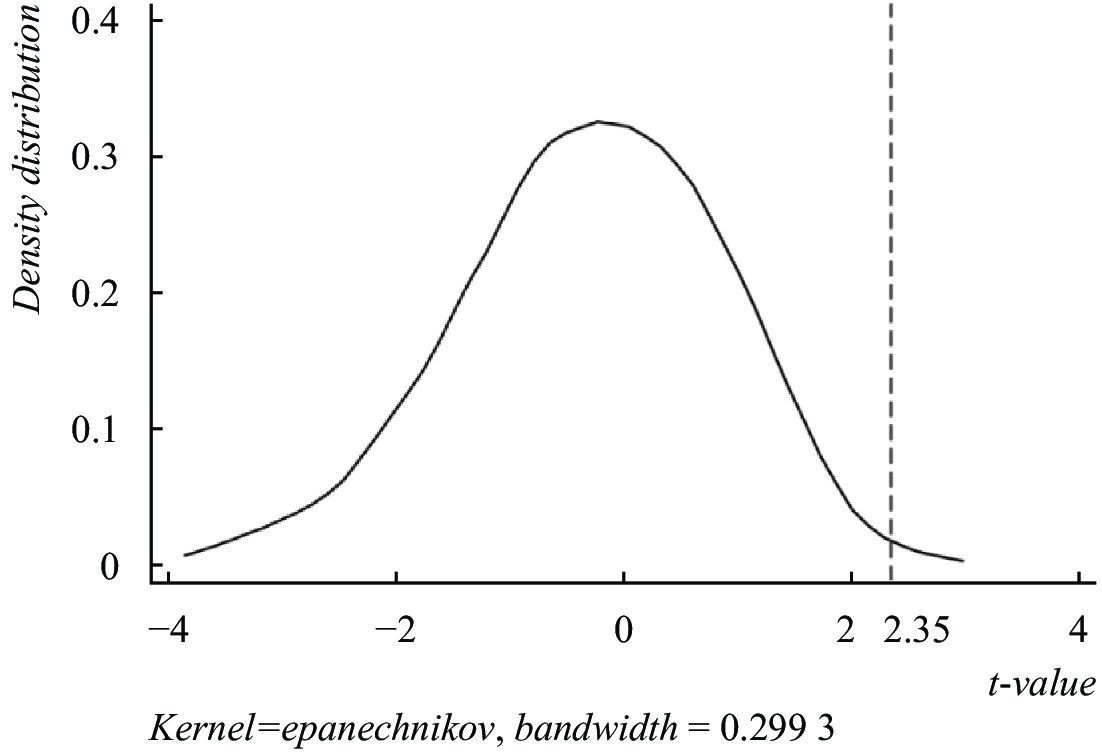

2.实验组和对照组设置的系统性偏差。本文设置随机抽样实验。首先,由于三批次的试验区城市数量分别为1、12和22个,本文随机抓取1、12和22个城市的3组城市作为实验组,其他城市作为对照组,并且设置新的政策分组虚拟变量(Treat)以及分别设置对应3组城市的政策冲击虚拟变量(Post)。然后,将新的政策分组虚拟变量(Treat)和新的政策冲击虚拟变量(Post)相乘构造出新的交互项,重新进行检验。如果本文对实验组和对照组城市的设置存在系统性偏差,则随机抽样回归结果中Treat×Post估计系数的方向和显著性与基准回归结果相近;反之,则说明本文初始设置的识别框架是有效的。本文将500次随机实验Treat×Post估计系数的t值绘制在图3中,并且与表1列(2)中的t值(2.35)进行对比。图3显示,500次随机抽样估计系数的t值分布基本以0为中心,基本符合正态分布,并且绝大部分在虚线的左侧,仅有2次出现在虚线的右侧。这表明,500次随机抽样的结果整体上与表1列(2)的结果存在较大差异,因而本文对实验组和对照组的设置不存在系统性偏差。

|

| 图 3 500 次随机抽样实验的核密度分布 |

3.安慰剂检验。本文假设政策真实发生的年份在2014年及以前,然后设置虚拟实验进行检验。本文选用保留政策发生前(2011—2014年)样本,分别假设真实有效的政策发生在2013年和2012年,然后重新进行检验。如果虚拟实验的政策对工资收入的影响不显著,那么前文基准检验的回归结果是可信的。相应的检验结果如表2列(3)和列(4)所示,可以看出虚拟实验中新交叉项Treat×Year2013和Treat×Year2012的估计系数都没有通过显著性检验。

4.两期法。由于序列相关问题,前文采用多期双重差分法可能高估了估计系数的显著性,因此本文再构建两期双重差分法模型重新进行估计。具体而言,本文以2015年作为区分跨境电商改革的时间节点,将样本划分为两个阶段,第一阶段为2010—2014年(政策实施之前),第二阶段为2015—2019年(政策实施之后);然后,在每一阶段对每一个企业的被解释变量和控制变量求算术平均值。基于两期法的回归结果报告在表3列(1),可以发现交叉项的估计系数在1%水平上显著为正,再次表明跨境电商改革显著提升了公司员工的平均工资收入。

5.样本选择性偏差。双重差分法要求实验组和对照组是随机分布的,本文采用倾向得分匹配法(PSM)的近邻匹配方式对实验组和对照组的样本进行1:1配对,并利用匹配后样本对式(1)进行参数估计,回归结果见表3列(2)。从中可以发现,交叉项的估计系数显著为正,这与本文基准检验的结果一致,充分说明样本选择性偏差没有影响研究结论。

6.更换计量模型的设定。考虑到将实验组和对照组展开对比的基准期间提前到政策发生前的更早期,同时控制政策发生前几期的干扰才能得出政策的净效应,于是本文借鉴Agarwal和Qian(2014)做法,构造新的双重差分计量模型,具体如式(3)所示。该方法要求交叉项Treat×Pre的估计系数不能通过显著性检验,意为实验组和对照组在政策发生前的临近几期工资收入的趋势差异与政策发生前的更早期无显著差异;同时,该方法要求交叉项Treat×Post的估计系数通过显著性检验,意为在控制政策前几期干扰的情况下,实验组和对照组在政策发生后工资收入的趋势差异与政策发生前的更早期具有显著的差异。在本文中,政策发生前共有4期(2011—2014年),本文将2011—2012年作为政策发生前的更早期,2013—2014年作为政策前2期。Pre为二元虚拟变量,本文将2013—2014年设置为1,其他时期设置为0。表3列(3)为相应的检验结果,发现交叉项Treat×Post的估计系数显著为正,同时Treat×Pre的估计系数不显著,说明新计量模型的结果与本文基准结果一致。

| $ \begin{aligned}Wag{e}_{jct}=&\alpha +\beta \times Trea{t}_{c}\times Pos{t}_{t}+\theta \times Trea{t}_{c}\times Pr{e}_{t}+{\displaystyle {\sum }_{k=1}^{4}{\gamma }_{k}{X}_{jt}^{k}}+{\displaystyle {\sum }_{m=1}^{3}{\delta }_{m}{Z}_{ct}^{m}}\\& +{\mu }_{j}+{\lambda }_{t}+{\nu }_{c}\times T+{\vartheta }_{pt}+{\varepsilon }_{jct}\end{aligned} $ | (3) |

此外,Abadie和Imbens(2006)认为,即使有些文献采用PSM-DID方法去除实验组和对照组样本的特征差异,但是该方法会导致匹配前后估计的标准误不一致。本文将面板数据处理为一个横截面数据,将政策发生前后员工工资的差异作为被解释变量,具体做法是:首先,将面板数据分为两个时期,第一期为2011—2014年,第二期为2015—2019年;然后,分别求出两个时期被解释变量和控制变量的平均值;最后,用第二期变量的数值减去第一期的数值,并且构建截面数据。通过如上数据处理后,被解释变量为前后两期员工平均工资收入的差值,解释变量为政策分组虚拟变量Treat,使用OLS回归模型的检验结果如表3列(4)所示。容易发现,Treat的估计系数显著为正,依然与前文基准结果一致。

7.工具变量法。设立跨境电商综合试验区的初衷和目的之一是促进当地就业,而试验区城市就业水平的提升有助于增加当地居民的工资收入。本文将工具变量法与双重差分法进行结合(IV-DID),从城市就业水平改善角度研究公司员工工资收入受到的影响,并且用2015年以来的跨境电商改革的外生冲击作为城市就业水平的工具变量。在本文中,使用该方法意味着城市就业水平的改善主要由跨境电商改革所决定。本文分别用城市的从业人数(LnEmploy)和就业率(RoE)来衡量城市的就业水平,②检验结果报告在表4中。从中可以发现,LnEmploy和RoE的估计系数显著为正,第一阶段检验中工具变量Treat×Post的估计系数显著为正,表明在跨境电商改革的影响下,试验区城市的就业水平得到显著提升,进而有助于提高公司员工的平均工资收入。上述检验结果与前文实证结果一致。此外,Kleibergen-Paaprk LM统计量的p值小于0.1,拒绝工具变量与内生变量无关的原假设;Wald F统计量大于10,说明工具变量与内生变量具有较强的相关性,不存在弱工具变量问题。

| (1) | (2) | |

| 第二阶段回归结果 | ||

| LnEmploy | 0.684*(0.389) | |

| RoE | 1.486*(0.843) | |

| LM统计量(p值) | [0.000] | [0.000] |

| Wald F值 | {28.184} | {27.856} |

| 第一阶段回归结果 | ||

| Treat×Post | 0.045***(0.009) | 0.020***(0.004) |

| 观测值 | 16 464 | 16 464 |

| 调整R2 | 0.348 | 0.307 |

(四)异质性检验

1.地理位置的差异性。考虑到东部发达地区的居民接触跨境电商的时间更早,当地公司接触跨境电商业务的机会也更多,因此本文将全样本划分为东部、中部和西部3个样本组。检验结果如表5列(1)—列(3)所示,交叉项的估计系数在东部样本组中显著为正,而在中部、西部样本组中没有通过显著性检验。原因可能在于,东部地区的公司对跨境电商业务的需求更大,并且较早地接触了跨境电商等新业态,因此跨境电商改革对东部地区公司的激励作用可能更大,进而有助于推动跨境电商业务的发展和提升员工的工资收入。

| (1)东部 | (2)中部 | (3)西部 | (4)低普及率 | (5)中普及率 | (6)高普及率 | |

| Treat×Post | 0.082**(0.031) | 0.008(0.063) | -0.088(0.101) | 0.013(0.053) | 0.066(0.044) | 0.077**(0.032) |

| 观测值 | 11889 | 2922 | 2290 | 5535 | 5509 | 5425 |

| 调整R2 | 0.949 | 0.935 | 0.930 | 0.937 | 0.933 | 0.962 |

2.电信基础设施的重要性。互联网普及率越高的地区,居民和公司接触跨境电商业务的机会就越多。本文根据历年各城市的互联网普及率,将全样本按照三分位数分组,具体划分为低普及率、中普及率和高普及率3个样本组,互联网普及率用互联网用户数占年末总常住人口数的比例衡量。检验结果如表5列(4)—列(6)所示,交叉项的估计系数在高普及率样本组中显著为正,而在低普及率、中普及率样本组没有通过显著性检验。这些结果表明,越是电信基础设施完善的地区,跨境电商改革对公司员工工资收入的提升作用越强。

3.区分行业差异。根据上市公司的行业信息,本文将全样本划分为第一产业、第二产业和第三产业3个样本组,回归结果如表6列(1)—列(3)所示,交叉项的估计系数在第二产业样本组中显著为正,而其他样本组没有通过显著性检验。原因在于,跨境电商改革主要影响的是与生产或者制造部门相关的产业,因此主要提高了第二产业的工资收入。由于与生产或者制造有关的行业主要分布在工商业部门,因此本文将在工业和商业部门的公司归类为工商业样本组,将公用事业、房地产业、金融业等其他行业的公司归类为其他行业样本组。检验结果如表6列(4)和列(5)所示,交叉项的估计系数在工商业样本组中显著为正,而在其他行业样本组没有通过显著性检验。因此,跨境电商改革主要提升了工商业样本组公司的员工工资收入。

4.公司规模差异。设置跨境电商综合试验区的初衷之一是引导中小微企业开拓海外市场和吸纳就业。公司规模是银行判断企业信用能力的重要依据,大规模公司的抵押物丰裕且信贷记录丰富,更容易受到银行的青睐;相反,小规模公司更加容易被银行拒之门外(Almeida等,2004)。具体而言,本文按照年份和公司规模两个维度,使用三分位数将全样本划分为小规模、中规模和大规模3个样本组,公司规模用主营业务收入衡量。检验结果如表7列(1)—列(3)所示,交叉项的估计系数在小规模样本组中显著为正,在其他样本组没有通过显著性检验。这说明跨境电商改革主要提高了小规模公司的员工工资收入。

| (1)第一产业 | (2)第二产业 | (3)第三产业 | (4)其他行业 | (5)工商业 | |

| Treat×Post | −0.186(0.120) | 0.041*(0.022) | −0.013(0.059) | −0.026(0.057) | 0.049**(0.021) |

| 观测值 | 114 | 12505 | 5289 | 4965 | 13007 |

| 调整R2 | 0.989 | 0.952 | 0.938 | 0.947 | 0.947 |

5.所有制形式差异。国有公司一般拥有明显的所有制优势,能获得较多的地方政府政策和银行融资支持,融资约束压力较小(Lin等,1999)。同样,外资背景公司一般具有稳定的国际合作商,外源融资能力较强,面临的融资约束程度较小。但是,民营公司可以获得融资的途径较少,因此面临较大的融资约束问题。根据公司的所有制形式,本文将全样本划分民营公司、国有公司和外资背景公司3个样本组。检验结果如表7列(4)—列(6)所示,交叉项的估计系数在民营公司中显著为正,而在国有公司和外资背景公司没有通过显著性检验。这说明跨境电商改革主要提高了民营公司的员工工资收入。

| (1)小规模 | (2)中规模 | (3)大规模 | (4)民营 | (5)国有 | (6)外资 | |

| Treat×Post | 0.103**(0.049) | −0.037(0.034) | 0.001(0.040) | 0.048*(0.025) | 0.017(0.038) | −0.079(0.054) |

| 观测值 | 5 298 | 5 398 | 5 838 | 8 978 | 7 732 | 1 183 |

| 调整R2 | 0.897 | 0.943 | 0.965 | 0.928 | 0.952 | 0.971 |

6.是否具有海外业务。由于试验区出口退(免)关税优惠具有降低出口成本的作用,因此从事海外业务的公司受到跨境电商改革的影响可能更大。本文在国泰安上市公司数据库(CSMAR)中获取公司是否从事海外业务的信息,具体查询路径是“公司研究→财务报表附注→损益项目→营业收入、营业成本→分部标准→按地区分部”。如果公司具有海外销售额则定义为有海外业务的公司,其他定义为无海外业务的公司。分组检验结果如表8列(1)和列(2)所示,交叉项的估计系数在两组中均显著为正,但估计系数的显著性和数值在列(1)中更大。由此可以判断,跨境电商改革对从事海外业务公司的员工工资收入的提升作用更大、更显著。原因在于,从事跨境电商或者海外业务的公司更可能受到跨境电商改革的直接影响,税收优惠激励有助于提高试验区公司的用工需求和劳动力价格。

7.公司本身工资水平差异。跨境电商业务主要集中在制造业,且公司从事跨境电商业务的门槛一般较低。选择从事跨境电商业务的公司本身的工资水平可能较低;相反,本身工资水平较高的公司(如金融业)参与跨境电商业务的积极性可能不高。因此,发展跨境电商对工资收入水平提升的作用可能因公司本身工资水平的改变而呈现边际变化。鉴于此,本文按照年份和工资收入两个维度,使用三分位数法将全样本划分为低工资水平、中工资水平和高工资水平3个样本组。分组检验结果如表8列(3)—列(5)所示,交叉项的估计系数在低工资水平、中工资水平样本组中显著为正,而在高工资水平样本组没有通过显著性检验;并且,列(3)交叉项的估计系数值(0.070)明显大于列(4)的估计系数值(0.037)。这些结果说明,跨境电商改革提升公司员工工资收入的边际作用随着公司本身工资水平的上升呈现边际下降趋势。

| (1)有海外业务 | (2)无海外业务 | (3)低工资水平 | (4)中工资水平 | (5)高工资水平 | |

| Treat×Post | 0.088**(0.040) | 0.054*(0.029) | 0.070*(0.042) | 0.037*(0.021) | −0.016(0.038) |

| 观测值 | 9 352 | 7 310 | 5 271 | 5 471 | 5 869 |

| 调整R2 | 0.951 | 0.952 | 0.870 | 0.874 | 0.959 |

五、作用机制与拓展分析

(一)作用机制检验

前文主要验证了跨境电商改革有助于提高试验区公司的员工工资收入。接下来,本文使用中介效应模型检验公司税率、融资约束、就业水平和人才结构的变化在其中的作用机制。

1.税率和融资约束。跨境电商改革的税收优惠政策大大降低了公司的税收负担,而税收负担的下降将为公司节省更多的资金用于提高员工的薪酬和福利。公司税率(Tax)用(营业税金及附加+所得税费用)/营业收入衡量,中介效应模型的检验结果如表9列(1)和列(2)所示。列(1)的结果显示,交叉项的估计系数显著为负,说明跨境电商改革显著降低了公司的税率和税收负担。列(2)的结果显示,Tax的估计系数显著为负,说明公司税收负担越低,则员工的工资收入水平越高。同时,列(2)交叉项的估计系数显著为正,但是系数值(0.054)小于表1列(2)的系数值(0.061)。上述结果综合表明,Tax是显著的中介变量,跨境电商改革可以通过降低试验区公司税率进而提高员工的工资收入水平。

| (1)Tax | (2)wage | (3)SA | (4)wage | |

| Treat×Post | −0.004**(0.002) | 0.055**(0.025) | −0.010***(0.004) | 0.043*(0.025) |

| Tax | −0.874**(0.339) | |||

| SA | −1.681***(0.237) | |||

| 观测值 | 17 133 | 17 106 | 17 138 | 17 111 |

| 调整R2 | 0.784 | 0.944 | 0.963 | 0.948 |

同时,税率下降变相增加了公司内部的流动资金,有助于缓解公司的融资约束程度(Cai等,2018),而融资约束下降有助于公司积极开展跨境电商业务。本文借鉴Hadlock和Pierce(2010)的做法构建SA指数来度量公司的融资约束程度。SA指数用企业规模(size)和企业年龄(age)两个随时间变化不大、非直接与融资约束产生关联的变量构建。SA=−0.737×size+0.043×size2−0.040×age,其中企业规模(size)用企业总资产取自然对数衡量(总资产单位为百万元),企业年龄(age)用实际存在年限衡量。SA指数均为负值,数值越大则融资约束程度越大。检验结果如表9列(3)和列(4)所示,列(3)交叉项的估计系数显著为负,说明跨境电商改革降低了试验区公司的SA指数;列(4)的结果显示,SA的估计系数显著为负,说明公司融资约束程度越小则员工的工资收入水平越高。同时,列(4)交叉项的估计系数显著为正,但是系数值(0.043)和显著性相比表1列(2)的系数值(0.061)和显著性都有所下降,说明融资约束下降是跨境电商改革提高试验区公司的员工工资收入的影响渠道。

2.就业水平和人才结构。税收优惠政策会激励试验区内一些公司招聘更多员工来开展跨境电商业务,进而提高当地的劳动力价格。本文用公司的就业规模变化衡量就业水平(LnNum)变化,具体用公司员工数量取自然对数值度量。中介效应模型的检验结果如表10列(1)和列(2)所示,列(1)交叉项的估计系数显著为正,说明跨境电商改革提升了试验区公司的就业水平;列(2)的结果表明,LnNum的估计系数显著为正,说明公司的就业规模越大则员工的工资收入水平越高。同时,列(2)交叉项的估计系数没有通过显著性检验。上述结果综合表明,公司就业水平提升是跨境电商改革提高员工工资收入的影响渠道。

| (1) LnNum | (2)wage | (3)TS | (4)wage | |

| Treat×Post | 0.105***(0.036) | 0.026(0.021) | 0.013*(0.008) | 0.033(0.032) |

| LnNum | 0.329***(0.020) | |||

| TS | 0.439***(0.106) | |||

| 观测值 | 17 138 | 17 111 | 14 084 | 14 065 |

| 调整R2 | 0.924 | 0.957 | 0.703 | 0.951 |

与此同时,员工平均工资收入的变化与公司自身的人才结构变化或者员工的工资分布密切相关,跨境电商改革可能直接影响公司的人才结构。考虑到公司开展跨境电商业务需要招聘更多网站设计、支付手段、信用监管和技术研发等研发类人才,本文用公司的研发人员数量占比衡量人才结构(TS)。检验结果如表10列(3)和列(4)所示,列(3)交叉项的估计系数显著为正,说明跨境电商改革显著提高了公司的研发人员数量占比,进而改善了人才结构;列(4)中TS的估计系数显著为正,说明公司的人才结构越完善则员工的工资收入越高。同时,列(4)交叉项的估计系数没有通过显著性检验。综合来看,跨境电商改革通过改善试验区公司的人才结构进而提高了员工的工资收入。

(二)拓展性分析

国家相关统计数据表明,工资收入构成了个体收入的主要来源,大约占60%—70%,并且公司扩大就业规模也需要个体的参与。因此,本文从个体和家庭角度进行拓展性分析,研究跨境电商改革对个体收入和家庭收入的影响。考虑到试验区城市能够吸纳更多人就业和提升个体收入水平,同时由于进入门槛低和就业形式灵活,跨境电商业务给个体带来了创业机会,最终可能带动贫困地区和低收入家庭脱贫致富(王胜等,2021)。因此,本文也研究试验区城市的相对贫困问题。本部分使用中国家庭跟踪调查(CFPS)数据。个体收入(Income)用个人收入取自然对数衡量,家庭收入(Fincome)用家庭总收入取自然对数衡量。计量模型除了加入城市层面控制变量外,本文还设置了个体和家庭层面的控制变量,主要包括:①性别Gender,男性为1,女性为0。②个体年龄Alter,用实际年龄的对数表示。③学历Edu,调查问卷中根据个体的学历水平进行了赋分,学历越高则分值越高,本文将其线性标准化处理。④是否离婚Divorce,将离婚的个体赋值为1,其他为0。⑤老年人比例Old,用家庭中60岁及以上的人数与家庭人数的比值衡量。⑥家庭规模Fsize,用家庭人数的对数衡量。

表11列(1)和列(2)报告了跨境电商改革对个体收入和家庭收入的影响,控制了个体或者家庭固定效应、年份固定效应、城市的时间趋势和省份与年份的联合固定效应。结果表明,交叉项的估计系数显著为正,说明跨境电商改革显著提高了试验区个体和家庭的收入水平,与前文基本结论一致。本文借鉴Duclos和Grégoire(2002)的做法,设置相对贫困指标(Rp),根据历年各城市城镇地区和农村地区的个体收入进行从高到低排序,分别将城镇地区和农村地区个体收入在后25%的居民定义为相对贫困人口,并且设置为1,其他居民设置为0。鉴于相对贫困指标反映了一种概率,本文使用Probit模型进行检验,计量模型控制了家庭固定效应、年份固定效应、城市的时间趋势。检验结果如表11列(3)所示,交叉项的估计系数显著为负,说明跨境电商改革显著降低了试验区城市居民的相对贫困概率。

| (1)Income | (2)Fincome | (3)Rp | |

| Treat×Post | 0.098**(0.045) | 0.114*(0.065) | −0.182**(0.072) |

| 观测值 | 61 281 | 32 940 | 61 281 |

| 调整R2 | 0.318 | 0.328 |

六、结论与政策建议

发展跨境电商对中小微企业开拓外贸业务和促进就业具有重要的作用。我国跨境电商的发展得到国家政策引导,是供给侧结构性改革的延伸,2015年以来我国政府设立了多批次的跨境电商综合试验区。本文结合2011—2019年中国A股上市公司数据,以跨境电商改革作为研究案例。研究发现,跨境电商改革显著提高了试验区公司的员工平均工资收入。异质性检验发现,跨境电商改革主要提高了东部地区、高互联网普及率地区、第二产业、工商业、小规模公司、民营公司和低工资水平公司等样本组的公司员工工资收入。从作用机制角度看,跨境电商改革显著降低了试验区公司的税率和融资约束程度,提升了就业规模和改善了人才结构,这些因素共同在跨境电商改革提升工资收入中起到影响渠道作用。此外,本文发现跨境电商改革提高了个体收入和家庭收入,并且缓解了试验区试点城市的相对贫困问题。

基于上述结论,本文提出如下政策建议:第一,继续深化跨境电商的供给侧改革,不断扩大跨境电商综合试验区试点城市范围。地方政府需要充分发挥跨境电商在扩大对外开放、吸纳就业和提高收入等方面的积极作用,这与“国内国际双循环”的新发展格局不谋而合。第二,加大对公司减负的力度。税收负担限制了公司拓展海外业务的能力,不利于中小微、民营等高融资约束企业的成长。地方政府需要转变思维,着眼于扩大就业的长远利益,而不要拘泥于增加税收的短期利益。第三,积极吸纳高端人才。创新型人才是经济增长的重要推动力,地方政府在加大对研究型和技术型人才培养的同时,需要“筑巢引凤”和不断改善人才结构。第四,加大对中西部地区和低互联网普及率地区的政策扶持力度。中西部地区是实现区域协调发展的重要一环,需要因地制宜地实施差异化政策措施,给予中西部地区公司更大程度的税收减免以激励跨境电商的发展。同时,加大对偏远地区电信等基础设施的投入,使得当地尽早跨越“数字鸿沟”。第五,跨境电商改革应与脱贫攻坚战结合。加大对贫困地区的政策扶持,充分利用跨境电商途径促进特色农产品走进大城市或走出国门,不断提高贫困地区居民的收入,逐步消除相对贫困问题。

① 非常感谢匿名审稿专家的宝贵建议。

② 从业人数用城市三产业从业人数之和的自然对数衡量,就业率用城市三产业从业人数之和除以城市年末总常住人口数衡量。

| [1] | 白重恩, 钱震杰. 谁在挤占居民的收入——中国国民收入分配格局分析[J]. 中国社会科学, 2009(5): 99–115. |

| [2] | 李维安, 李浩波, 李慧聪. 创新激励还是税盾?——高新技术企业税收优惠研究[J]. 科研管理, 2016(11): 61–70. |

| [3] | 潘士远, 朱丹丹, 何怡瑶. 美国减税之中国应对研究: 基于人才流失的视角[J]. 经济研究, 2019(10): 183–198. |

| [4] | 盛丹, 陆毅. 出口贸易是否会提高劳动者工资的集体议价能力[J]. 世界经济, 2016(5): 122–145. |

| [5] | 王胜, 屈阳, 王琳, 等. 集中连片贫困山区电商扶贫的探索及启示——以重庆秦巴山区、武陵山区国家级贫困区县为例[J]. 管理世界, 2021(2): 95–106. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2021.02.009 |

| [6] | 王伟同, 李秀华, 陆毅. 减税激励与企业债务负担——来自小微企业所得税减半征收政策的证据[J]. 经济研究, 2020(8): 105–120. DOI:10.3969/j.issn.1002-5863.2020.08.027 |

| [7] | Abadie A, Imbens G W. Large sample properties of matching estimators for average treatment effects[J]. Econometrica, 2006, 74(1): 235–267. DOI:10.1111/j.1468-0262.2006.00655.x |

| [8] | Agarwal S, Qian W L. Consumption and debt response to unanticipated income shocks: Evidence from a natural experiment in Singapore[J]. American Economic Review, 2014, 104(12): 4205–4230. DOI:10.1257/aer.104.12.4205 |

| [9] | Almeida H, Campello M, Weisbach M S. The cash flow sensitivity of cash[J]. The Journal of Finance, 2004, 59(4): 1777–1804. DOI:10.1111/j.1540-6261.2004.00679.x |

| [10] | Beck T, Levine R, Levkov A. Big bad banks? The winners and losers from bank deregulation in the United States[J]. The Journal of Finance, 2010, 65(5): 1637–1667. DOI:10.1111/j.1540-6261.2010.01589.x |

| [11] | Cai J, Chen Y Y, Wang X. The impact of corporate taxes on firm innovation: Evidence from the corporate tax collection reform in China[R]. NBER Working Paper No. w25146, 2018. |

| [12] | Clark J B. The distribution of wealth: A theory of wages, interest and profits[M]. New York: Macmillan, 1908. |

| [13] | Duclos J Y, Grégoire P. Absolute and relative deprivation and the measurement of poverty[J]. Review of Income and Wealth, 2002, 48(4): 471–492. DOI:10.1111/1475-4991.00064 |

| [14] | Eisner R. The R&D tax credit: A flawed tool[J]. Issues in Science and Technology, 1985, 1(4): 79–86. |

| [15] | Falk M, Hagsten E. E-commerce trends and impacts across Europe[J]. International Journal of Production Economics, 2015, 170: 357–369. DOI:10.1016/j.ijpe.2015.10.003 |

| [16] | Fontagné L, Gaulier G, Zignago S. Specialisation across varieties within products and north-south competition[R]. CEPII Working Paper 2007-06, 2007. |

| [17] | Gomez-Herrera E, Martens B, Turlea G. The drivers and impediments for cross-border e-commerce in the EU[J]. Information Economics and Policy, 2014, 28: 83–96. DOI:10.1016/j.infoecopol.2014.05.002 |

| [18] | Hadlock C J, Pierce J R. New evidence on measuring financial constraints: Moving beyond the KZ index[J]. The Review of Financial Studies, 2010, 23(5): 1909–1940. DOI:10.1093/rfs/hhq009 |

| [19] | Imbens G W, Rubin D B. Causal inference in statistics, social, and biomedical sciences[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. |

| [20] | Kelsey J. The risks for ASEAN of new mega-agreements that promote the wrong model of e-commerce[R]. Working Papers ERIA-DP-2017-10, 2017. |

| [21] | Kim T Y, Dekker R, Heij C. Cross-border electronic commerce: Distance effects and express delivery in European Union markets[J]. International Journal of Electronic Commerce, 2017, 21(2): 184–218. DOI:10.1080/10864415.2016.1234283 |

| [22] | Li P, Lu Y, Wang J. Does flattening government improve economic performance? Evidence from China[J]. Journal of Development Economics, 2016, 123: 18–37. DOI:10.1016/j.jdeveco.2016.07.002 |

| [23] | Lin J Y, Tan G F. Policy burdens, accountability, and the soft budget constraint[J]. American Economic Review, 1999, 89(2): 426–431. DOI:10.1257/aer.89.2.426 |

| [24] | Liu Q, Qiu L D. Intermediate input imports and innovations: Evidence from Chinese firms' patent filings[J]. Journal of International Economics, 2016, 103: 166–183. DOI:10.1016/j.jinteco.2016.09.009 |

| [25] | Lockwood B B, Nathanson C G, Weyl E G. Taxation and the allocation of talent[J]. Journal of Political Economy, 2017, 125(5): 1635–1682. DOI:10.1086/693393 |

| [26] | Lu Y, Tao Z G, Zhu L M. Identifying FDI spillovers[J]. Journal of International Economics, 2017, 107: 75–90. DOI:10.1016/j.jinteco.2017.01.006 |

| [27] | Ma S Z, Chai Y X, Zhang H S. Rise of cross-border E-commerce exports in China[J]. China & World Economy, 2018, 26(3): 63–87. |

| [28] | Marshall A. Principles of economics: Unabridged eighth edition[M]. New York: Cosimo Classics, 2009. |

| [29] | Ruane F, Uğur A L I. Foreign direct investment and productivity spillovers in Irish manufacturing industry: Evidence from plant level panel data[J]. International Journal of the Economics of Business, 2005, 12(1): 53–66. DOI:10.1080/1357151042000323139 |