2022第48卷第2期

一、引 言

降低居民医疗负担是政府增加医疗投入的核心目标之一。2009年,中共中央、国务院印发《关于深化医药卫生体制改革的意见》,明确指出“中央政府和地方政府都要增加对卫生的投入,并兼顾供给方和需求方”,以实现“有效减轻居民就医费用负担”的目标。党的十八大以来,我国医疗体制改革进入深水区,政府医疗投入由增量投入为主已逐渐转向更多的存量优化,继续增加政府医疗投入会推动降负效应的“量变”,但未必能实现降负效应的“质变”。在经济新常态的背景下,政府医疗投入增速持续放缓,如何优化其投入路径以降低居民医疗负担事关医疗体制改革的成效。

在具体实践中,政府医疗投入呈现“补供方”(政府面向公立医疗机构的财政投入)的稳定上涨与“补需方”(政府面向居民的财政投入)的快速上涨。一方面,“补供方”一直是财政投入重点,财政对医疗服务供给者的投入由2007年的1153亿元增长到2018年的6908亿元,年均增幅约为17.7%。另一方面,随着公立医疗保障体系的完善,“补需方”的财政投入快速上涨,财政对医疗保障的补助从2007年的957亿元增长到2018年的7795亿元,①年均增幅约为21.0%,远超过同期全国财政卫生支出的平均增幅15.3%。

然而,“补供方”或是“补需方”一直是学者们争议的焦点且存在较大分歧。持“补供方”观点的学者认为,医疗服务过度市场化导致的医疗机构公益性淡化是“看病难、看病贵”等医疗行业乱象的根源之一(王绍光,2005)。医疗机构的创收体制可能会增加民众的医疗负担。在此逻辑下,强化对医疗机构的财政补助,实现公立医院的社会公益性回归成为降低居民医疗负担的关键(李玲和江宇,2010)。主张以“补需方”为主的学者认为,具有垄断属性的公立医疗机构既可以获取新增财政投入,还能从病人处寻求收入最大化(顾昕,2011),这可能推升了居民医疗负担的上涨。但是,基于“补需方”的社会医疗保障体系可以建立买方市场,增加患者的就医选择权,促进医疗机构的市场竞争;同时以社会医疗保险支付为杠杆倒逼供给侧改革,从而实现居民医疗负担的降低。以上文献主要关注“补供方”或“补需方”的理论分析,忽视了现实条件下“补供方”与“补需方”后资金具体流向对居民医疗负担的影响效应。

那么在资源约束条件下,政府医疗投入不同路径对居民医疗负担会产生什么影响呢?如果投入未能实现降低医疗负担的目标,阻碍政府医疗投入从而降低居民医疗负担的可能性因素有哪些呢?对上述问题的探讨不仅具有学术价值,而且对优化政府医疗投入路径,深化医疗体制改革和降低居民医疗负担亦具有重要现实意义。据此,本文以供需结构为视角,选取2007—2017年省际面板数据,实证检验不同路径下政府医疗投入与居民医疗负担的关系,并对“补供方”与“补需方”影响医疗负担的路径进行机制检验。结果显示,不同医疗投入路径对医疗负担的影响存在显著差异,“补供方”加重了居民医疗负担,“补需方”则相反。“补供方”的促进效应强于“补需方”的降负效应。进一步研究发现,“补供方”尽管增加了床位数量、医生数量和非流动资产等医疗资源,但在现有激励机制下,新增的医疗资源成为医疗机构索取消费者剩余的卖方优势,不仅推升了居民的医疗负担,还弱化“补需方”的降负效应。

本文的边际贡献如下:第一,拓展了政府医疗投入对居民医疗负担影响的研究视野。既有研究主要关注政府医疗投入规模或单一投入路径对居民医疗负担的作用,本文认为“补供方”与“补需方”并非独立存在,遗漏投入路径中任一方都可能会提高对方的显著性水平,将“补供方”“补需方”纳入统一分析框架有助于丰富政府医疗投入影响居民医疗负担的研究视野。第二,探索了“补供方”和“补需方”对居民医疗负担的影响机制。本文深入研究了不同投入路径下政府医疗投入对居民医疗负担影响效应的内在机制,为探寻降低居民医疗负担的政策方案提供有益的经验支持。

本文余下部分安排如下:第二部分是不同政府财政投入路径对医疗负担影响的文献回顾及理论假说;第三部分是变量设置与实证模型;第四部分是实证结果分析;第五部分是总结和政策建议。

二、文献回顾及理论假说

(一)政府医疗投入对供给方和需求方的影响

政府医疗投入是指政府为降低居民医疗负担和提高民众健康水平,从而在医疗端的财政投入(顾昕,2019)。受经济发展水平、资源禀赋、健康资本等现有条件影响,各地方政府对医疗的财政投入规模会存在一定差异,但各级政府医疗投入的路径较为一致,分别是公立医疗机构与社会医疗保障体系,学术界将其简称为“补供方”与“补需方”。

以往研究表明,“补供方”可以改善公立医疗机构的服务供给能力。具体而言,“补供方”可为公立医疗机构建设人才队伍、购置诊疗设备与建设基础设施提供资金支持(王增文和胡国恒,2021)。首先,医院在职人员工资中约20%来自财政直接补贴(朱恒鹏,2019)。技能培训可以提高医务工作者的服务水平与业务素质,为居民提供更高质量的诊疗服务。其次,财政对供方投入增长的直观结果是诊疗设备的快速增长。诊疗设备的辅助一定程度上可以提高医务人员的生产效率,增进医疗服务供给总量,还可提高医务人员对疾病判断能力,降低误诊、漏诊与误治的发生概率(Xiong等,2018)。最后,基础设施的投入可提高医疗服务供给的辐射范围,改善居民就诊可及性。新医改以来,政府通过持续增加对医疗卫生机构的投入,使得医疗卫生机构数量尤其是基层医疗诊所与公立医院数量增幅显著(申曙光,2021)。

与此同时,自2006年起,政府作为社会医疗保障体系的筹资责任主体,基于普惠性参保补贴的方式,全面推广新型农村合作医疗以及城镇居民合作医疗制度,并全额兜底贫困群体的医疗负担,这在一定意义上重建了现有的城乡居民社会医疗保险体系(顾昕,2010)。一方面,从医疗筹资看,“补需方”是全民医保基本得以实现的基础,自2003年以来,政府逐步实现在卫生筹资领域的责任回归,使得我国社会保险制度的覆盖面不断扩大(彭浩然等,2016)。另一方面,“补需方”巩固了新农合与城镇居民医保的待遇保障水平,从而提高了社会医疗保险的报销范围和比例(申曙光,2017)。

(二)医疗负担的影响因素

医疗负担是指患者在医疗卫生服务消费过程中直接支付的费用,具体包括诊疗费、医药费、门诊费用、住院费用等。医疗负担上涨的动因有很多,本文主要从“供给端”和“需求端”两个维度探究医疗负担的影响因素。

从供给角度看,影响因素大致可分为三类:医疗资源供给、医疗技术进步和竞争因素。早期研究者认为医疗服务资源市场供给不足是造成我国患者医疗负担持续加重的重要原因(周其仁,2008;曾雁冰等,2011)。然而,近年来学者们普遍对增加医疗资源供给从而降低个体医疗负担的影响效应存在质疑。原因是在医患关系中,部分医生基于信息优势拥有更强的剩余控制权和剩余索取权,可能会占有消费者剩余。王文娟和曹向阳(2016)以人均医生数量为代理指标,发现医疗资源对医疗费用上涨有正向的促进作用。在医疗技术进步方面,Baker和Wheeler(1998)与Okunade和Karakus(2001)分别以医疗设备数量、科研要素投入等衡量指标,实证验证医疗技术进步对医疗负担的促进作用。在国内研究中,宁满秀和刘进(2014)发现高科技医疗服务与设施利用是造成医疗负担上涨的重要因素,部分医疗服务提供者可能倾向于诱导消费者使用高科技的医疗服务与设施,转嫁购置成本,进而推高个体医疗负担。而竞争作为影响价格的重要因素,在医疗服务市场中的作用不可忽视。医疗保险的介入弱化了患者对医疗服务价格的敏感性(Held和Pauly,1983;Robinson和Luft,1985),为吸引更多的患者,医院开始竞相在医疗设备、规模和就医环境等方面竞争,导致医疗资源生产效率低下、生产成本较高等问题,这种现象被简称为“医武竞赛”。然而“价格竞争”则相反,一定程度上会降低医疗服务价格(Fernando等,2018),李林和刘国恩(2008)与蒋建华(2015)等人发现增加营利性医院数量能够显著降低居民医疗负担。

从需方角度看,影响因素大致可分为人口结构、社会医疗保险等。第一,人口结构是否影响医疗负担一直存在争议。由于躯体功能与免疫功能随年龄增长日趋脆弱,部分学者认为人口结构老龄化会提高就诊需求与用药支出,进而影响医疗负担(余央央,2011;封进等,2015),但Gbesemete和Gerdtham(1992)的研究并没有发现两者之间的显著相关性。Getzen(2000)承认两者之间的相关性,但他认为不是因果关系。也有学者得出相反的结论,尽管老年人的自报患病率高于青壮年人群,但老年人的医疗费用支出呈下降趋势(阎竣和陈玉萍,2010)。第二,在社会医疗保险方面,社会医疗保险的介入弱化了患者对医疗服务价格的敏感性,也会刺激参保人消费更多的医疗服务或选择更贵的医疗服务项目,进而增加居民医疗负担(高梦滔和姚洋,2004;程令国和张晔,2012)。也有的学者认为社会医疗保险制度可以显著降低患者医疗负担,研究发现就城乡平均水平而言,老年人家庭总医疗负担可因社会医疗保险的介入减轻1/4左右,家庭自付费用占总费用的比重降低一半以上(刘国恩等,2011)。而黄枫和甘犁(2012)发现医疗保险改革后,门诊医疗总支出相对减少了28.6%至30.6%。

(三)政府医疗投入对居民医疗负担的影响

政府医疗投入是否能降低居民医疗负担可能会因投入路径的差异而存在不确定性和模糊性。从“补供方”视角分析,政府通过扩大医疗投入规模从而增加医疗资源供给并不意味着会降低居民医疗负担(陶春海和王玉晓,2018)。根据委托代理理论,委托、代理双方目标的偏差会扭曲资源配置效率,产生福利损失(刘焕等,2016)。一方面,政府作为委托者,积极推进“补供方”的目标是通过增加医疗资源来增进医疗质量与控制医疗成本,促进社会效益。在目标不一致情形下,政府进行供方成本分摊的结果可能是被公立医疗机构转换为索取消费者剩余的卖方优势,或许会加重居民的医疗负担。从传统经济学视角看,“补供方”增加医疗资源供给可以缓解供给不足,降低医疗服务的均衡价格,达到控制医疗费用上涨的目的。但是,医疗服务与大众商品不同,具有较强的专业性与不确定性,②上述特性决定了医疗服务市场存在有限竞争与信息不对称,同时也决定了该竞争更多为服务质量竞争而非价格竞争。医疗服务提供者因其具备医学专业知识与技术手段,在看诊中处于主导地位。在当前公立医疗机构自负盈亏、结余留用的激励机制下,部分公立医疗机构与医生既可能将基于“补供方”新增的医疗资源优势转换为自身索取更高剩余控制权和剩余索取权的优势,又可能通过借助新增的高端医疗设备变换诊疗方案等方式,更多地侵占消费者剩余,或许会加重居民医疗负担(王文娟和曹向阳,2016)。另一方面,存在资源使用浪费和资源配置失衡的问题。“补供方”增加医疗设备的目标在于辅助疾病诊断、提高疾病治愈率(Xiong等,2018)。然而,在患者搜寻能力有限的客观条件下,公立医疗机构为吸引更多的患者,竞相将新增政府医疗投入使用在医疗设备采购、规模扩大和就医环境改善等方面,却忽视了医疗器材的使用效益(朱恒鹏,2019)。以医疗设备投入为例,在“十一五”期间,中央财政累计安排200余亿元用于医疗设备购置,但是基层医院的医疗器械使用率不足40%。同时,政府对公立医疗机构的投入主要集中于大城市与大医院(特别是三甲医院),大医院人满为患的现象普遍存在(顾昕,2019)。医疗资源的浪费和医疗机构的低效率衍生的沉没成本也可借助信息不对称,以成本支付的方式间接地转嫁给医疗服务消费者,可能加重居民的医疗负担(李玲和江宇,2010)。基于此,本文提出如下假设:

H1:在控制其他变量不变的条件下,增加“补供方”力度会显著增加居民医疗负担。

H2:在现有激励机制下,提高“补供方”力度会增加医疗资源供给,但弱化了政府医疗投入的经济效益,从而增加居民医疗负担。

从“补需方”视角分析,为降低居民医疗负担,政府通常采取财政补贴来鼓励全民参保,以风险共担的医疗保障方式降低医疗服务的相对价格(彭浩然等,2016)。一方面,医疗保险是一种正式风险分担机制,通过风险转移和补偿转移弥补疾病给个人和家庭带来的经济冲击。随着覆盖率扩大、保障水平提高以及制度体系完善,医疗保险能够最大程度减轻居民医疗负担,刘国恩等(2011)基于中国老年健康长寿调查数据库研究发现医保制度并未改变老人就医选择行为,但有效地减轻老人家庭的医疗负担。另一方面,医保结算机制可以规范“补需方”的资金流向,有效规避医患道德风险,减少医疗资源的浪费和低效,进而减轻居民的医疗负担(黄枫和甘犁,2012;朱恒鹏,2019)。然而,部分学者发现政府对医疗保障的投入加重了居民医疗负担(郑喜洋和申曙光,2019)。一是社会医疗保险介入会降低医疗服务的相对价格(Fernando等,2018),释放参保人的医疗需求,显著刺激参保者购买医疗服务(宁满秀和刘进,2014;胡宏伟等,2015),但同时也增加了参保者的事后道德风险。过度利用医疗服务会导致居民医疗费用不合理增长,从而加重居民医疗负担(谢明明等,2016)。二是在公立医疗机构的绩效考核下,当医生收入受到威胁或减少时,其可能有动机去诱导需求,增加居民医疗负担,弱化“补需方”的效用。自收自支的公立医疗机构拥有创收动机,或许会管束和激励医生提高服务供给量。在医患信息不对称条件下,部分医生可能与公立医疗机构结成同盟,③弱化“补需方”的降负效应。多项研究表明,当医生数量增加,医疗服务价格不降反升,这种不合理的关系是供方诱导需求引致的结果(Peacock和Richardson,2007;宁满秀和刘进,2014;王文娟和曹向阳,2016)。基于此,本文提出如下假设:

H3:在控制其他变量不变的条件下,增加“补需方”力度会显著降低居民医疗负担。

H4:基于社会医疗保险释放的居民医疗需求会阻碍“补需方”降低居民医疗负担的作用。

H5:在现有激励机制下,医生诱导需求会弱化“补需方”降低居民医疗负担的作用。

三、变量设置与实证模型

(一)数据来源

本文考察的样本为2007—2017年省际面板数据,来源于2008—2018年《中国统计年鉴》《中国卫生健康统计年鉴》。变量定义中所涉及的专有名词均源于《中国卫生健康统计年鉴》《中国统计年鉴》的数据条目。变量中,15岁以上文盲占比、老龄抚养比、人均GDP、省常住人口源于《中国统计年鉴》,剩余变量均源于《中国卫生健康统计年鉴》,数据取值为年鉴中的初始值。为保证量纲与基期统一,百分数、货币单位分别换算为小数与元;人均GDP以及涉及货币的数值型指标分别根据人均GDP指数和居民消费价格指数平减为以2007为基期的可比数据。另外,异常样本点的存在可能会扰动“补供方”或“补需方”对居民医疗负担的影响效应,故本文在1%的水平上对所有变量进行缩尾处理。

(二)变量选取

1. 被解释变量。在已有的研究文献中,居民医疗负担在宏观数据中通常采用人均医疗费用、住院病人人均医疗费(李林和刘国恩,2008;王文娟和曹向阳,2016)、人均医疗保健支出占人均可支配收入比例(郑喜洋和申曙光,2019)、个体住院医疗支出(宁满秀和刘进,2014)等指标来衡量。参照已有研究,本文以医疗费用为维度,使用次均门诊费用和人均住院费用作为衡量指标。次均门诊费用和人均住院医药费用指的是各地区综合医院门诊和住院病人人均医药费用。

2. 核心解释变量。“补供方”指的是政府直接面向医疗服务供给方(公立医疗机构)的财政投入。因此,参照其定义,“补供方”选择以医疗机构的财政补贴收入除以省常住人口为衡量指标。“补需方”则是指政府面向医疗服务需求方(居民)的财政投入,用以补贴居民参加社会医疗保险或购买医疗服务。因早先各级政府对公共医疗保障体系的补贴数据相对缺乏,政府预算卫生支出中,回答究竟有多少用于“补需方”具有一定的难度。因此,“补需方”的衡量大多采取代理指标或估算的方式,如郑喜洋和申曙光(2019)是基于参保人数与补贴标准进行估算。基于数据可及性,本文中“补需方”以资助参加医疗保险、合作医疗支出以及直接医疗救助支出三者之和除以省常住人口为衡量指标。

3. 其他相关变量。除核心解释变量外,基于既有文献,本文纳入了以下解释变量。变量人均 GDP反映经济发展水平;变量老龄抚养比与性别比反映人口结构特征;变量15岁以上的文盲人数占比(以下简称文盲比)反映教育水平;变量三级医院占比反映医疗服务质量。

4. 机制变量。为进一步探析不同路径下政府医疗投入对医疗负担的影响机制,本文基于既有研究纳入如下变量。反映“补供方”具体流向的指标:每千人口床位数、每千人卫生技术人员数和人均非流动资产(朱恒鹏,2019);反映调节“补需方”降负效应的指标:人均医生数量(宁满秀和刘进,2014;王文娟和曹向阳,2016)、人均门诊次数和人均住院次数(黄枫和甘犁,2012)。变量的定义及描述性统计值见表1。

| 英文名称 | 中文名称 | 变量定义 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| ln_out | 次均门诊费用 | 医院门诊病人次均医药费 | 4.970 | 0.305 | 3.791 | 5.980 |

| ln_in | 人均住院费用 | 医院住院病人次均医药费 | 8.610 | 0.343 | 7.802 | 9.719 |

| ln_gsub | “补供方” | 医疗机构财政补贴收入/省常住人口 | 5.115 | 0.710 | 3.223 | 8.027 |

| ln_medsub | “补需方” | 资助参加医疗保险、合作医疗支出以及直接医疗救助支出三者之和/省常住人口 | 2.567 | 0.647 | 0.662 | 4.019 |

| noedu15p | 15岁以上文盲占比 | 15岁及以上文盲人口/15岁及以上人口 | 0.069 | 0.065 | 0.012 | 0.412 |

| thrhosp | 三级医院占比 | 三级医院数量占医院总数的比重 | 0.072 | 0.031 | 0.019 | 0.152 |

| depen_oR | 老龄抚养比 | 老年人口数/劳动年龄人口数 | 0.135 | 0.032 | 0.067 | 0.266 |

| ln_gdper | 人均GDP | GDP总额/总人口 | 9.891 | 0.489 | 8.909 | 11.178 |

| sexR | 性别比 | 男性人口/女性人口 | 104.601 | 3.774 | 94.650 | 120.430 |

| ln_visit | 人均门诊次数 | 当期诊疗人次数/当期省常住人口 | 1.563 | 0.311 | 0.921 | 2.397 |

| ln_hosp | 人均住院次数 | 当期住院人数/当期省常住人口 | 0.133 | 0.036 | 0.047 | 0.224 |

| ln_doc | 人均医生数量 | 当前医生数量/当期省常住人口 | 0.676 | 0.239 | 0.042 | 1.470 |

| HEF_TtB | 每千人口床位数 | (省内床位数/省人口总数)×1000 | 4.251 | 1.241 | 1.830 | 7.550 |

| ln_asset | 人均非流动资产 | 医疗机构非流动资产/省常住人口 | 6.749 | 0.455 | 5.360 | 8.049 |

| HO_Tt | 每千人卫生技术人员数 | 每千人拥有卫生技术人员数 | 5.292 | 1.865 | 2.140 | 15.460 |

| 注:对次均门诊费用、人均住院费用、人均“补供方”、人均“补需方”、人均GDP、人均门诊次数、人均住院次数、人均医生数量、人均非流动资产进行了对数处理。 | ||||||

(三)估计模型

医疗费用存在一定的时间惯性,可能存在滞后效应(Finkelstein等,2009;郑喜洋和申曙光,2019)。借鉴郑喜洋和申曙光(2019)的处理方案,本文在实证模型中加入了被解释变量的滞后项,并使用系统GMM方法进行估计以检验政府财政投入对医疗负担的影响效应。具体估计模型如下:

其中,下标

本文具体的估计策略如下:首先,在动态面板模型估计过程中,本文使用数据为大N小T的短面板,适用于差分GMM与系统GMM。两个模型抉择过程中,鉴于被解释变量与其一阶滞后项存在强序列相关,差分GMM估计结果会受到弱工具变量的影响,故采用系统GMM估计。估计过程中,为更好地进行统计推断,系统GMM的一阶段估计采用传统异方差序列相关的稳健型估计量计算标准误,而两阶段估计采用纠偏估计量计算标准误(Windmeijer,2005)。其次,在机制检验中,本文使用结构方程模型的极大似然估计法估计“补供方”对医疗费用影响的中介效应;针对可能存在的调节效应,在构造交互项后,本文使用个体固定效应模型;针对该模型可能存在的异方差、序列相关与截面相关问题,采用 Driscoll-Kraay标准误进行修正。

四、实证结果

(一)不同路径下政府医疗投入对医疗负担的影响

表2列(1)—列(4)汇报了不同政府医疗投入路径对次均门诊费用的估计结果。为体现稳健性,本文同时报告系统GMM一步法和两步法的估计结果,列(1)、列(2)采用一步法系统GMM估计,列(2)在列(1)的基础上加入了相关的控制变量。列(3)、列(4)则采用两步法系统GMM估计,分别表示未加入控制变量与加入后的实证结果。从结果看,四列估计结果基本一致,“补供方”“补需方”均在1%的显著水平下显著;此外,相对于未加入控制变量的情况,加入控制变量的估计结果在系数、显著性水平变动幅度较小。整体表明,政府增加“补供方”力度会显著推动次均门诊费用的上涨,而增加“补需方”会降低次均门诊费用。

| 次均门诊费用 | 人均住院费用 | |||||||

| 一步系统GMM | 两步系统GMM | 一步系统GMM | 两步系统GMM | |||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |

| L.ln_out | 0.881*** | 0.785*** | 0.880*** | 0.779*** | ||||

| (9.85) | (11.18) | (9.88) | (22.61) | |||||

| L.ln_in | 0.715*** | 0.683*** | 0.707*** | 0.667*** | ||||

| (3.75) | (6.24) | (3.97) | (11.69) | |||||

| Ln_gsub | 0.059*** | 0.050** | 0.060*** | 0.053*** | 0.073** | 0.060*** | 0.076** | 0.060*** |

| (2.62) | (2.36) | (2.60) | (6.15) | (2.03) | (2.59) | (2.34) | (6.07) | |

| Ln_medsub | −0.051*** | −0.082*** | −0.053*** | −0.083*** | −0.056*** | −0.072*** | −0.057*** | −0.071*** |

| (−4.64) | (−7.10) | (−4.18) | (−29.09) | (−3.65) | (−5.66) | (−3.42) | (−20.66) | |

| noedu15p | 0.005 | −0.123 | −0.273 | −0.411*** | ||||

| (0.01) | (−0.72) | (−0.47) | (−2.61) | |||||

| thrhosp | 3.444*** | 3.692*** | 2.319** | 2.416*** | ||||

| (4.17) | (11.41) | (2.16) | (10.42) | |||||

| depen_oR | −0.481* | −0.528*** | −0.385 | −0.438*** | ||||

| (−1.77) | (−6.36) | (−1.23) | (−4.31) | |||||

| ln_gdper | −0.055 | −0.096 | −0.179 | −0.170*** | ||||

| (−0.38) | (−1.55) | (−0.99) | (−2.99) | |||||

| sexR | 0.003 | 0.003** | 0.005 | 0.005*** | ||||

| (0.68) | (2.37) | (1.57) | (7.43) | |||||

| _cons | 0.460 | 1.072 | 0.465 | 1.526** | 2.252 | 3.737** | 2.306* | 3.827*** |

| (1.41) | (0.60) | (1.44) | (2.55) | (1.57) | (2.28) | (1.73) | (9.66) | |

| N | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |

| AR(2) | −0.644 | −0.684 | −0.546 | −0.608 | −1.135 | −1.115 | −0.959 | −0.997 |

| p | 0.520 | 0.494 | 0.585 | 0.543 | 0.256 | 0.265 | 0.338 | 0.319 |

| Hansen | 30.486 | 28.498 | 30.486 | 28.498 | 29.605 | 26.729 | 29.605 | 26.729 |

| Hansen_df | 29.000 | 24.000 | 29.000 | 24.000 | 29.000 | 24.000 | 29.000 | 24.000 |

| Hansen_p | 0.390 | 0.240 | 0.390 | 0.240 | 0.434 | 0.317 | 0.434 | 0.317 |

| 注:***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平;AR(2)是残差二阶序列相关检验的p值,原假设为“模型残差项不存在二阶序列相关” ;Hansen是过度识别检验的p值,原假设为“工具变量是有效的”,括号内为t统计量。 | ||||||||

表2列(5)—列(8)以人均住院费用替换因变量进行稳健性检验。可以发现,在控制相关变量情况下,“补供方”与“补需方”对人均住院费用的影响效应与次均门诊费用的结果基本一致。整体结果表明,增加“补供方”力度显著提高了居民医疗负担,而增加“补需方”力度可以显著降低居民医疗负担,假设H1与假设H3成立。

“补供方”存在促进效应的可能原因是:一方面,“补供方”增加了医疗服务供给质量与总量,但未能改革公立医疗机构的盈利属性。在创收体制背景下,公立医疗机构借助政府补贴进行医疗设备升级换代从而提高医疗服务质量后,其医疗服务的收费标准也会相应提高,可能间接性将购买医疗服务设备、医疗技术的配套成本以多开高回报药品和检查服务等多样化形式转嫁给就诊者,加重患者医疗负担(宁满秀和刘进,2014)。另一方面,尽管“补供方”补贴了医院在职员工薪酬,但并未切断部分医生可能诱导需求的经济利益导向。医疗服务的专业性与不确定性为医生诱导需求提供了条件,医生可借助医疗服务市场的信息不完备性,可能对患者进行价格歧视、诱导服务需求等,侵占更多消费者剩余(王文娟和曹向阳,2016)。

“补需方”存在抑制效应的可能原因是:基于“补需方”引导下我国基本医疗保障体系在覆盖率、保障程度和制度建设等方面取得长足进步,为社会医疗保险参保者集中购买服务奠定了物质基础,推动医疗领域的市场竞争强度,从而优化全社会医疗资源的配置(顾昕,2011)。同时,社会医疗保险作为参保者的代理人可以通过预付费的方式约束基本医疗服务的价格,基于质量监控机制规范医院诊疗行为,从而达到降低居民医疗负担的目标(顾昕,2019)。

为直观体现政府医疗投入路径对居民医疗负担的影响力度,本文基于标准化比较了“补供方”与“补需方”对居民医疗负担的解释能力。如表3所示,从次均门诊费用看,当“补供方”改变一个标准差,次均门诊费用的系数将提高0.241,约为次均门诊费用标准差的26.5%。相比而言,“补需方”降低一个标准差,次均门诊费用将降低0.011(低于其标准差1.2%)。从人均住院费用看,“补供方”一个标准差的变化会使其上升0.451,贡献比重达51.8%。与此相反,“补需方”的一个标准差变化会使其下降0.107,抑制贡献比达12.2%。采用两步系统GMM估计的系数与贡献比结果基本一致,整体而言,“补供方”对居民医疗负担存在显著的促进作用,对次均门诊费用的促进作用显著低于人均住院费用。相反,“补需方”对居民医疗负担存在显著的抑制作用,对次均门诊费用的抑制作用显著低于人均住院费用。

(二)影响机制检验

上述研究发现不同财政投入路径对居民医疗负担的影响存在差异性,“补供方”推动了医疗费用的上涨,而“补需方”可以有效缓解居民医疗负担。为了进一步探明其中原因,本文分别检验了“补供方”和“补需方”对医疗费用产生影响的内在机制。

1. “补供方”的机制检验

根据上文的理论分析,委托、代理双方目标的偏差会扭曲资源配置效率(刘焕等,2016)。而医疗市场存在的有限竞争与信息不完备性更是为公立医疗机构(代理方)将“补供方”的社会效益转化为自身经济利益提供便利条件,从而导致无法达成降低居民医疗负担的目标。根据朱恒鹏(2019)、张晓云和贺川(2021)等研究,增加政府医疗投入会显著扩充医疗资源,如医疗机构床位数、卫生技术人员以及高端医疗设备。然而,增加的医疗资源却未必能降低居民医疗负担,如王文娟和曹向阳(2016)等人发现医疗设备、医生数量等要素的增加可能显著加重了居民的医疗负担(Okunade和Karakus,2001)。上述文献对医疗资源与政府医疗投入、医疗负担的关系进行了有益探索,但基于“补供方”增加的医疗资源是否会进一步助涨居民医疗负担尚未得到进一步验证。

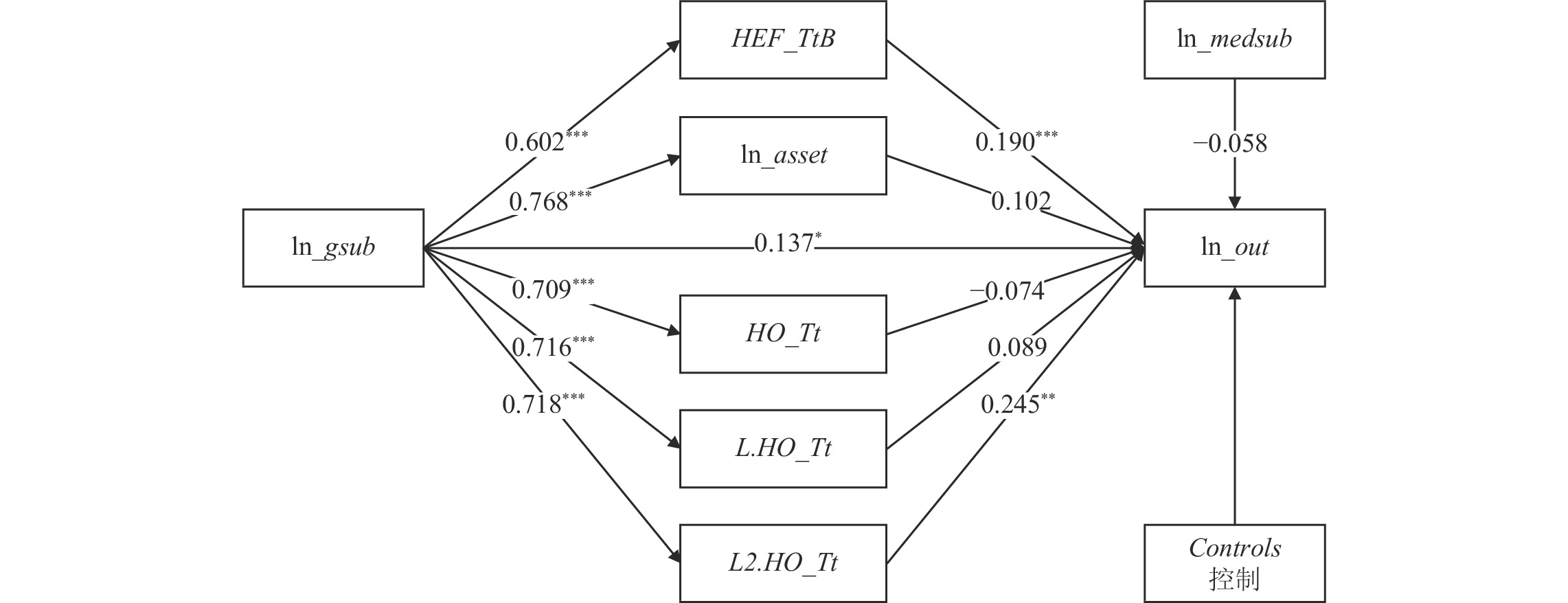

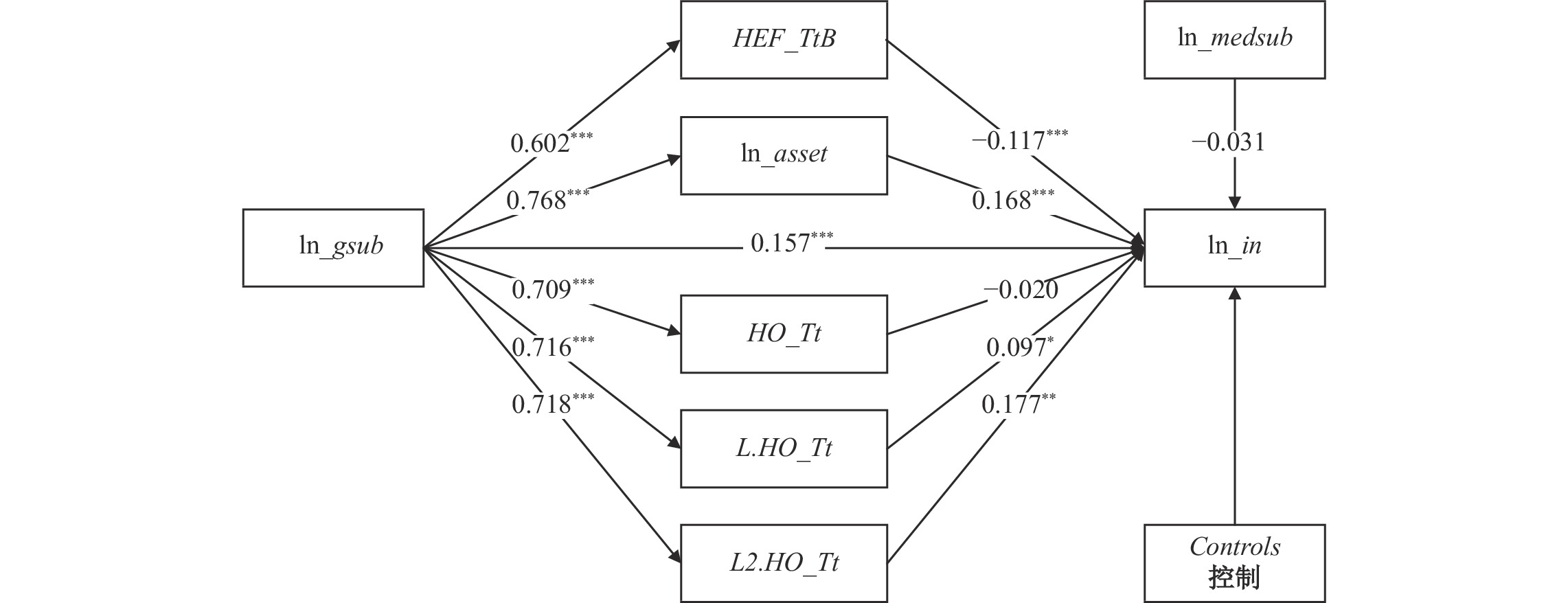

因此,参考既有文献与“补供方”资金具体流向,本文选取每千人口床位数、人均非流动资产与每千人口技术人员数作为中介变量。然后,使用结构方程模型进行检验。最后,依据实证回归结果系数、显著性及其正负关系绘制“补供方”对医疗负担的影响路径图(见图1和图2)。④

|

| 图 1 “补供方”对次均门诊费用的影响路径 注:***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平,图中系数为标准化系数。 |

以次均门诊费用为被解释变量时,图1结果显示,每千人口床位数与每千人口卫生技术人员数滞后二期项的中介效应显著存在,即“补供方”显著增加了每千人口床位数与每千人口卫生技术人员数,从而提高次均门诊费用。每千人口床位数与每千人口卫生技术人员数滞后二期项的中介作用分别为0.1144(0.602×0.190)、0.1759(0.718×0.245)。人均非流动资产的中介效应并不明显。

以人均住院费用为被解释变量时,图2结果显示,人均非流动资产与每千人口卫生技术人员数滞后二期项的中介效应显著存在,即“补供方”显著增加了人均非流动资产与每千人口卫生技术人员数,从而导致人均住院费用的上涨。而每千人口床位数的遮掩效应明显,即“补供方”显著增加了每千人口床位数,进而降低人均住院费用。人均非流动资产、每千人口卫生技术人员数滞后二期项的中介作用分别为0.1290(0.768×0.168)、0.1271(0.718×0.177);每千人口床位数的中介作用为−0.0704(−0.117×0.602)。

|

| 图 2 “补供方”对人均住院费用的影响路径 注:***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平,图中系数为标准化系数。 |

综合“补供方”对医疗负担的影响路径图,在现有激励机制情形下,提高“补供方”的力度一定程度上会增加床位数、医生数、非流动资产等医疗资源,从而助推居民医疗负担,假设H2成立。具体路径存在异同,差异主要表现在每千人口床位数与人均非流动资产方面:在每千人口床位数方面,原因可能是门诊过程中床位一般用于应急,当增加床位超出限额,闲置床位的成本可能会转嫁给门诊患者分担,从而提高居民的次均门诊费用;而在住院过程中,增加的床位主要用于收治住院病人,缓解床位短缺的矛盾,改善住院病人等床、加床的现象,所以可以降低人均住院费用。在人均非流动资产方面,人均非流动资产在“补供方”对人均住院费用的影响中发挥重要作用,客观反映出高科技医疗服务与设施的过度使用可能是推动住院费用上涨的重要因素之一(宁满秀和刘进,2014)。而每千人卫生技术人员数滞后二期项在“补供方”对次均门诊费用和人均住院费用的影响中都发挥显著的作用,这表明增加医生数量是导致医疗费用上涨的重要因素(王文娟和曹向阳,2016)。“补供方”扩充了医疗资源,但医疗费用可能不降反增。目前,部分公立医疗机构可能将基于财政投入增加的设备和人才要素转换为医院对外吸引患者和寻求更高价格的资本,或许将购置设备与人才要素的成本分摊给病人,造成了“补供方”的“失灵”(宁满秀和刘进,2014)。

2. “补需方”的机制检验

部分学者认为“补需方”并不能有效约束医疗服务供给方和需求方的道德风险,从而不能有效降低居民医疗负担(宁满秀和刘进,2014;郑喜洋和申曙光,2019)。一方面,全民医保降低了参保者消费医疗服务的预算约束,增强了其事后道德风险,在改善“病有所医”的同时可能利用医疗服务,助涨了医疗费用(Fernando等,2018;谢明明等,2016)。另一方面,全民医保也弱化了医疗消费者的价格敏感性,在医疗服务不确定性的遮掩下,医疗消费者更容易增加医疗费用(宁满秀和刘进,2014;王文娟和曹向阳,2016),弱化“补需方”的降负作用。然而,上述研究更多仅限于作为研究结果的逻辑阐释。故此,借鉴既有文献,本文构建“补需方”分别与人均门诊次数、人均住院次数、人均医生数的交互项,用以反映“补需方”对就诊需求与医生诱导需求的调节作用;人均门诊次数、人均住院次数可能会受到医生的影响,故构建人均门诊次数、人均住院次数分别与人均医生数的交互项,用以反映医生对就诊次数的诱导。然后,以交互项系数的显著性判断调节效应是否存在。

以次均门诊费用为被解释变量时,表4结果显示,当主效应为“补需方”时,人均医生数的调节效应显著存在,即增加人均医生数量会弱化“补需方”对次均门诊费用的抑制效应;人均门诊次数的调节效应不显著。当主效应为人均门诊次数时,人均医生数的调节效应显著存在,即增加人均医生数量会降低人均门诊次数对次均门诊费用的促进效应。

| 次均门诊费用 | 人均住院费用 | |

| ln_medsub×ln_doc | 0.417** | 0.195*** |

| (0.092) | (0.032) | |

| ln_medsub×ln_vist | −0.099 | |

| (0.056) | ||

| ln_doc×ln_vist | −0.489*** | |

| (0.066) | ||

| ln_medsub×ln_hosp | −0.507 | |

| (0.282) | ||

| ln_doc×ln_hosp | −1.987** | |

| (0.550) | ||

| ln_visit | 0.702*** | |

| (0.061) | ||

| ln_hosp | 3.950* | |

| (1.442) | ||

| ln_doc | −0.021 | −0.170 |

| (0.171) | (0.161) | |

| ln_gsub | 0.083** | 0.068* |

| (0.017) | (0.025) | |

| ln_medsub | −0.025 | −0.022 |

| (0.047) | (0.040) | |

| noedu15p | 0.724 | 0.647 |

| (0.636) | (0.387) | |

| thrhosp | 1.672* | 0.916*** |

| (0.547) | (0.163) | |

| depen_oR | −0.017 | 0.117* |

| (0.199) | (0.038) | |

| ln_gdper | −0.164 | −0.126** |

| (0.073) | (0.028) | |

| sexR | 0.001 | 0.001* |

| (0.002) | (0.000) | |

| _cons | 5.089*** | 9.011*** |

| (0.620) | (0.312) | |

| N | 279 | 279 |

| R2_w | 0.822 | 0.743 |

| 注:***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。 | ||

以人均住院费用为被解释变量时,表4结果显示,当主效应为“补需方”时,人均医生数的调节效应同样显著存在,即增加人均医生数量会弱化“补需方”对人均住院费用的抑制效应;人均住院次数的调节效应并不显著。当主效应为人均住院次数时,人均医生数的调节效应也显著存在,即增加人均医生数量会降低人均住院次数对人均住院费用的促进效应。

综合“补需方”对居民医疗负担影响机制的实证结果看,一是人均门诊、住院次数的调节效应并不显著,居民的门诊与住院次数并不会弱化“补需方”的降负效应,假设H4不成立。该结论与部分学者的结论并不一致(胡宏伟等,2015;谢明明等,2016)。他们认为居民参保后倾向于增加就诊频次、多开药、开贵药、多检查、偏好住院等行为,这导致医疗费用不合理的快速增长(谢明明等,2016)。这些文献的一项假设是医疗服务消费者拥有开药、检查的控制权,但实际上患者一般仅有增加就诊频次的主动性,而用药、设备检查的控制权更多属于医务人员。在控制医生影响需求基础上,本文发现居民的门诊与住院频次并不会弱化“补需方”的降负效应。相反,增加人均医生数量会削弱“补需方”的降负效应,假设H5成立。“补需方”在医生数量的调节下,医疗服务价格不降反升,这种不合理的关系表明医疗消费者可能不仅容易受医生影响,导致医疗费用增加(宁满秀和刘进,2014;王文娟和曹向阳,2016),还容易弱化“补需方”的降负效应。而从医生数量对降低人均住院或门诊次数对人均住院费用的促进效应结果看,医生诱导需求可能在于检查、用药等方面,而非诊疗次数、住院次数方面。

五、结论与政策建议

有效降低居民医疗负担是我国深化医疗体制改革的重要目标之一。在医疗体制改革向纵深发展的背景下,如何优化政府医疗投入路径以降低居民医疗负担事关医疗体制改革成效。本文基于2007—2017年省际面板数据,探究了“补供方”(政府面向公立医疗机构的财政投入)和“补需方”(政府面向居民的财政投入)两个投入路径对居民医疗负担的影响。结果表明:第一,政府医疗投入对居民医疗负担的影响效应存在路径差异,增加“补供方”力度会显著提高居民医疗负担,“补供方”对次均门诊费用、人均住院费用的上涨的方差贡献比重分别达26.5%、51.3%;增加“补需方”力度则会降低居民的医疗负担,其对次均门诊费用、人均住院费用的降负效应的贡献比重分别为1.2%、12.2%。第二,对阻滞政府医疗投入产生降负效应的机制检验结果显示,在现有激励机制情形下,“补供方”力度提高会增加床位数、医生数、非流动资产等医疗资源,新增的医疗资源不仅产生了成本分摊效应,还可能被供方转化为侵占消费者剩余的卖方优势,进而加重居民医疗负担。增加人均医生数量会削弱“补需方”的降负效应,表明医生诱导需求会弱化“补需方”的预期作用。本文的研究发现对于评估政府财政投入的降负效应、优化财政投入路径和完善医疗卫生政策具有一定启示。

第一,从两种医疗投入路径对医疗负担的影响效应截然相反的结果看,公共财政对医疗供给者的投入要兼顾“量变”和“质变”,实现公共财政投入收益最大化。首先,财政投入要实现从“补供补需兼顾”向以 “补需方”为主的战略转变,增加需方购买能力,推动医疗服务供给方的价格竞争,提升医疗服务质量和降低居民医疗负担。其次,政府实现从“以治病为中心”向“以人民健康为中心”的理念转变,以优化“补供方”的激励机制和推进“补需方”的治理变革为发力点,促进我国医疗卫生体系的公益性回归。最后,构建政府医疗投入的长效机制不能一蹴而就,也不可以整齐划一,在顶层战略的指导下,各省市、自治区要结合自身情况因地制宜深化医疗体系改革,探索建立更加有效的投入机制。

第二,优化“补供方”的激励机制关键在于扭转公立医疗机构的盈利性目标,通过调整投入流向和投入方式强化其公益属性。一是明确办医责任,增强政府对公立医疗机构的补贴管制。将公立医疗机构的基础建设、设备购置、人力资本投入纳入政府国民健康发展规划纲要,强化社会效益目标。将财政补贴投入到诊疗、手术、护理、康复等技术性劳务中,通过补偿公立医疗机构的成本消耗来增强其公益属性。以财政支付方式全额承担院长薪酬,分割院长与医院营收的直接利益关联。通过强化公立医疗机构的公益属性,弱化其将新增医疗资源转为索取消费者剩余的卖方优势的动机。二是积极调整医生收入机制。各省市、自治区可以借鉴三明市的改革经验,确立合理医生薪酬结构,推广“目标年薪制”,目标年薪由基础年薪和绩效年薪组成,政府财政更多补贴到基础年薪,绩效年薪重点关注当年医务性收入(不含药品、耗材、检查化验收入)。

第三,推进“补需方”的治理变革,放大“补需方”的降负效应。基于医生诱导需求对 “补需方”的降负效应的弱化,本文建议积极调整医保支付方式、支付目录、支付标准,剔除高端医疗设备检查的无效利用,规范不合理的诊疗项目与用药行为。从试点情况看,三明市和浙江省的改革较为成功。以三明市为例,自2018年起,三明市实施C-DRG收付费方式改革,根据疾病病情严重程度、治疗方法复杂程度和实际资源消耗水平等实行按组定价收付费,尽可能约束公立医疗机构的逐利行为。同时,增加医生的技术劳务收入。扣除特殊病例后,三明市二级以上医院出院病例中按C-DRG结算比重达62.88%,节约医疗费用1283.52万元。除此之外,医保付费方式还包含按病种付费、按人头付费、按服务绩效付费等多种形式,各省市、自治区要结合实际情况推进支付方式改革,发挥社会医疗保险机构末端监督的功效。

本文存在一定的局限性。首先,由于数据限制,采用政府预算中资助参加医疗保险、合作医疗支出以及直接医疗救助支出作为代理指标,可能会低估“补需方”的降负效应。其次,政府的财政投入涉及的项目多、用途广,但政府信息披露不完整限制了机制检验的全面性。后续研究还需进一步增加政府投入具体流向的相关中介机制检验。此外,医疗保险系统涉及行为主体较多,均有可能对“补需方”的降负效应产生抵消作用,本文仅探究了就医需求与医生的调节效应,涉及医疗保险支付方式、经办机构议价能力等多种因素的影响还有待进一步检验。随着我国基本医疗保障制度建设步入高质量发展阶段,医疗卫生改革面临一系列新的难题,包括通过建立高效的医保支付机制遏制医生的道德风险,如何协同推进供给侧改革保障群众获得优质实惠的医药服务以及探索政府医疗财政投入的良性循环机制等。这些问题都需要进一步关注。

① 政府对医疗卫生服务和医疗保障的财政投入数据均源于《中国卫生健康统计年鉴》。

② 医疗服务的专业性体现在医生行业准入门槛高,不仅需历经数年专业训练及通过相关严格考核,还需经历若干年临床实习;医疗机构的设立同样需满足高标准的许可条件。不确定性表现在,在医疗服务过程中,诊疗方案、医疗成本、医疗产出皆存在不确定性。

③ 医生从属于多重角色,既是公立医疗机构雇员,又是为患者提供医疗服务的代理者。在医患信息不对称条件下,雇佣关系的约束效用明显强于委托—代理关系,在二者角色的选择中,部分医生可能与公立医疗机构结成同盟。而且,医生一般对病情研判、诊疗方案等具有主导权,也使其可能增加患者额外的医疗服务需求。

④ 感谢匿名审稿人针对当期补供方对中介变量影响可能存在滞后效应的专业建议。本文分别检验了补供方对中介变量滞后一期、二期的影响效果,发现仅HO_Tt的滞后一期、二期项显著。为此,在“补供方”对医疗负担的影响路径增加了HO_Tt的滞后一期、二期项。经实证检验,HO_Tt及其滞后一期项在

| [1] | 程令国, 张晔. “新农合”: 经济绩效还是健康绩效?[J]. 经济研究, 2012(1): 120–133. |

| [2] | 封进, 余央央, 楼平易. 医疗需求与中国医疗费用增长——基于城乡老年医疗支出差异的视角[J]. 中国社会科学, 2015(3): 85–103. |

| [3] | 高梦滔, 姚洋. 性别、生命周期与家庭内部健康投资——中国农户就诊的经验证据[J]. 经济研究, 2004(7): 115–125. |

| [4] | 顾昕. 公共财政转型与政府卫生筹资责任的回归[J]. 中国社会科学, 2010(2): 103–120. |

| [5] | 顾昕. 行政型市场化与中国公立医院的改革[J]. 公共行政评论, 2011(3): 15–31. DOI:10.3969/j.issn.1674-2486.2011.03.002 |

| [6] | 顾昕. 中国医保支付改革的探索与反思: 以按疾病诊断组(DRGs)支付为案例[J]. 社会保障评论, 2019(3): 78–91. |

| [7] | 胡宏伟, 栾文敬, 李佳怿. 医疗保险、卫生服务利用与过度医疗需求——医疗保险对老年人卫生服务利用的影响[J]. 山西财经大学学报, 2015(5): 14–24. |

| [8] | 黄枫, 甘犁. 医疗保险中的道德风险研究——基于微观数据的分析[J]. 金融研究, 2012(5): 193–206. |

| [9] | 蒋建华. 竞争对医疗费用和医疗质量的影响——基于广东省数据的实证研究[J]. 经济与管理研究, 2015(3): 88–96. DOI:10.3969/j.issn.1000-7636.2015.03.012 |

| [10] | 李林, 刘国恩. 我国营利性医院发展与医疗费用研究: 基于省级数据的实证分析[J]. 管理世界, 2008(10): 53–63. |

| [11] | 李玲, 江宇. 关于公立医院改革的几个问题[J]. 国家行政学院学报, 2010(4): 107–110. DOI:10.3969/j.issn.1008-9314.2010.04.024 |

| [12] | 刘国恩, 蔡春光, 李林. 中国老人医疗保障与医疗服务需求的实证分析[J]. 经济研究, 2011(3): 95–107. |

| [13] | 刘焕, 吴建南, 徐萌萌. 不同理论视角下的目标偏差及影响因素研究述评[J]. 公共行政评论, 2016(1): 151–171. DOI:10.3969/j.issn.1674-2486.2016.01.008 |

| [14] | 宁满秀, 刘进. 新型农村合作医疗制度对农户医疗负担的影响——基于供给者诱导需求视角的实证分析[J]. 公共管理学报, 2014(3): 59–69. |

| [15] | 彭浩然, 郑倩昀, 岳经纶, 等. 中国卫生筹资转型的决定因素与健康绩效[J]. 管理世界, 2016(6): 90–97. |

| [16] | 申曙光. 新时期我国社会医疗保险体系的改革与发展[J]. 社会保障评论, 2017(2): 40–53. |

| [17] | 申曙光. 我们需要什么样的医疗保障体系?[J]. 社会保障评论, 2021(1): 24–39. |

| [18] | 陶春海, 王玉晓. 政府卫生支出对个人卫生支出的影响——基于总量与结构效应视角的实证分析[J]. 统计与信息论坛, 2018(5): 33–38. DOI:10.3969/j.issn.1007-3116.2018.05.006 |

| [19] | 王绍光. 政策导向、汲取能力与卫生公平[J]. 何焕荣, 乐园, 译. 中国社会科学, 2005(6): 101–120. |

| [20] | 王文娟, 曹向阳. 增加医疗资源供给能否解决“看病贵”问题? ——基于中国省际面板数据的分析[J]. 管理世界, 2016(6): 98–106. |

| [21] | 王增文, 胡国恒. “补供方”抑或“补需方”? 政府医疗投入路径对健康产出的效应分析[J]. 当代财经, 2021(11): 42–52. |

| [22] | 谢明明, 王美娇, 熊先军. 道德风险还是医疗需求释放? ——医疗保险与医疗费用增长[J]. 保险研究, 2016(1): 102–112. |

| [23] | 阎竣, 陈玉萍. 农村老年人多占用医疗资源了吗? ——农村医疗费用年龄分布的政策含义[J]. 管理世界, 2010(5): 91–95. |

| [24] | 余央央. 老龄化对中国医疗费用的影响——城乡差异的视角[J]. 世界经济文汇, 2011(5): 64–79. DOI:10.3969/j.issn.0488-6364.2011.05.005 |

| [25] | 曾雁冰, 王颖, 吕军, 等. 扭曲的补偿机制困扰医疗机构发展30年[J]. 中国卫生资源, 2011(1): 50–51. DOI:10.3969/j.issn.1007-953X.2011.01.020 |

| [26] | 张晓云, 贺川. 财政投入强度是否提升了医疗卫生服务供给——基于空间效应和门槛效应分析[J]. 当代财经, 2021(11): 29–41. |

| [27] | 郑喜洋, 申曙光. 财政卫生支出: 提升健康与降低费用——兼论企业医保降费[J]. 经济管理, 2019(1): 5–21. |

| [28] | 周其仁. 是什么妨碍了医疗服务资源的动员[J]. 中国卫生, 2008(7): 64. |

| [29] | 朱恒鹏. 医疗卫生财政投入机制与国家治理体系现代化——学习党的十九届四中全会《决定》的体会[J]. 经济学动态, 2019(12): 3–14. |

| [30] | Baker L C, Wheeler S K. Managed care and technology diffusion: The case of MRI[J]. Health Affairs, 1998, 17(5): 195–207. DOI:10.1377/hlthaff.17.5.195 |

| [31] | Fernando R, Leticia A B, Antonio J T. How does managed competition affect hospital prices in a social health insurance system? The Colombian case[J]. Health Policy and Planning, 2018, 33(9): 1037–1046. DOI:10.1093/heapol/czy085 |

| [32] | Finkelstein A, Luttmer E F P, Notowidigdo M J. Approaches to estimating the health state dependence of the utility function[J]. American Economic Review, 2009, 99(2): 116–121. DOI:10.1257/aer.99.2.116 |

| [33] | Gbesemete K P, Gerdtham U G. Determinants of health care expenditure in Africa: A cross-sectional study[J]. World Development, 1992, 20(2): 303–308. DOI:10.1016/0305-750X(92)90108-8 |

| [34] | Getzen T E. Health care is an individual necessity and a national luxury: Applying multilevel decision models to the analysis of health care expenditures[J]. Journal of Health Economics, 2000, 19(2): 259–270. DOI:10.1016/S0167-6296(99)00032-6 |

| [35] | Held P J, Pauly M V. Competition and efficiency in the end stage renal disease program[J]. Journal of Health Economics, 1983, 2(2): 95–118. DOI:10.1016/0167-6296(83)90001-2 |

| [36] | Okunade A A, Karakus M C. Unit root and cointegration tests: Timeseries versus panel estimates for international health expenditure models[J]. Applied Economics, 2001, 33(9): 1131–1137. DOI:10.1080/00036840122612 |

| [37] | Peacock S J, Richardson J R J. Supplier-induced demand: Re-examining identification and misspecification in cross-sectional analysis[J]. The European Journal of Health Economics, 2007, 8(3): 267–277. DOI:10.1007/s10198-007-0044-7 |

| [38] | Robinson J C, Luft H S. The impact of hospital market structure on patient volume, average length of stay, and the cost of care[J]. Journal of Health Economics, 1985, 4(4): 333–356. DOI:10.1016/0167-6296(85)90012-8 |

| [39] | Windmeijer F. A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators[J]. Journal of Econometrics, 2005, 126(1): 25–51. DOI:10.1016/j.jeconom.2004.02.005 |

| [40] | Xiong X L, Zhang Z G, Ren J, et al. Impact of universal medical insurance system on the accessibility of medical service supply and affordability of patients in China[J]. PLoS One, 2018, 13(3): e193273. |