2021第47卷第12期

2. 青岛大学 经济学院,山东 青岛266071

2. School of Economics, Qingdao University, Qingdao 266071, China

一、引 言

为建设更高水平的开放型经济新体制,近年来我国资本市场开放的步伐明显加快,并不断取得实质性进展。在“沪港通”试点成功的基础上,我国又相继开通“深港通”“债券通”“沪伦通”等跨境证券投资交易制度,并取消QFII和RQFII投资额度、试点国家和地区限制,资本市场双向开放的范围和力度大幅增加,跨境投融资便利化程度显著提高。作为深化金融体制改革的重要内容之一,我国资本市场开放的根本目的在于提升资本市场的资源配置效率,增强金融对实体经济的支持,助力经济增长和金融稳定。但是,当前我国经济发展正面临资本“脱实向虚”的风险以及金融业与实体经济间的严重失衡问题。一方面,金融、保险和房地产等泛金融部门高速增长,并通过多种渠道使大量资金回流至金融机构,形成资本要素空转(Nozawa和Managi,2019);另一方面,实体企业经济活动重心逐步由物质生产转向金融资产投资,金融资产投资和金融渠道获利不断增加,而实体投资规模及增速明显下滑(张成思和张步昙,2016;彭俞超等,2018;司登奎等,2021)。这种“过度金融化”的突出异象不仅弱化了金融服务实体经济的功能,还会增强实体经济与虚拟经济之间的风险联动性,甚至在实体企业间产生相互传染的“同群”效应,致使实体经济集聚大量潜在的系统性风险,从而不利于宏观经济稳定(李秋梅和梁权熙,2020)。党的十九大报告明确提出要“坚持将发展经济的着力点放在实体经济上”,同时强调要“进一步扩大资本市场开放水平”。“十四五”规划也明确指出,要坚定不移扩大开放,强化有利于提高资源配置效率的重大改革开放举措,推动金融与实体经济均衡发展。因此,如何有效推进资本市场开放,抑制企业投资“脱实向虚”问题,进而促进实体经济平稳高质量发展成为关键性议题。

2014年11月和2016年12月先后实施的“沪港通”与“深港通”交易制度试点(简称“沪深港通”)是我国资本市场开放的重大标志性举措。这两项交易制度允许内地与香港投资者通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票,且采取渐进式开放原则,分批挑选数量有限的股票作为试点。经过数年的平稳运行,“沪深港通”交易份额持续增长。截至2020年12月,“沪深港通”北向总交易额已逾40万亿元人民币,累计净流入2.02万亿元人民币;南向总成交金额达14万亿港元,累计净流入2.40万亿港元。这意味着A股与港股市场实现互通互投,内地资本市场与香港联交所的交易规则与机制逐步接轨,并建立起与全球市场的连通渠道(钟覃琳和陆正飞,2018),对于优化资本市场的投资者结构和资本配置效率具有重大意义。“沪深港通”的实施对微观企业的经济影响吸引了较多学者的关注,其中多数研究从股价估值与波动、信息披露质量或企业投资效率视角,证实“沪深港通”可为企业经营活动和资本市场的稳定健康发展带来诸多利好冲击,如提升企业信息披露质量和分析师预测准确度,从而降低股价异质性波动并促进企业投资效率改善(钟凯等,2018;陈运森和黄健峤,2019),也可增强企业投资对股价信息和非财务信息的敏感性(连立帅等,2019a,b),以及提高企业股价信息含量并优化企业治理结构,进而减少上市公司违规行为,提升资本市场资源配置效率等(钟覃琳和陆正飞,2018)。但是,也有少数研究表明“沪港通”的“试点式”标的股选择机制阻碍了企业获得“增长水平”增益和“增长质量”提升的福利(于博和吴菡虹,2020)。

总体而言,虽然已有部分研究探讨了资本市场开放对微观企业行为的潜在影响,并证实了资本市场开放能影响企业投融资行为的事实,但对于资本市场开放的持续推进是否能影响企业投资结构偏向,特别是如何作用于实体部门投资结构“脱实向虚”这一问题缺乏进一步探索。有别于已有研究,本文将重点关注:资本市场开放对企业投资结构偏向究竟会产生怎样的影响?在当前我国实体经济正面临投资结构“脱实向虚”的现实情况下,资本市场开放的持续推进是否具有“纠偏”作用?资本市场开放作用于企业投资结构偏向的潜在机制是什么?对于不同特征属性的企业而言,资本市场开放的作用效果是否存在显著差异?厘清上述问题,不仅有助于深入理解金融改革开放驱动实体企业投资结构动态演化的机理,以及正确认识与评估中国资本市场开放的政策效果,而且还能够为促进我国实体经济平稳高质量发展,以及防范实体企业金融风险集聚,进而推进更高层次的资本市场双向开放提供微观证据与实践参考。

本文首先从理论层面阐释了以“沪深港通”交易制度的实施为重要内容的资本市场开放对企业投资结构“脱实向虚”的“双刃剑”效应,并提出了一对待检验的竞争性命题,随后以2010—2019年我国A股非金融上市公司为研究样本,构造“沪深港通”交易制度实施的准自然实验,实证检验了资本市场开放对企业投资结构偏向的影响效应,重点揭示了融资成本和资产收益率两种可能的作用渠道。研究表明,资本市场开放通过改善高融资约束、高成长性和制造业企业的融资约束以及实体投资的相对收益,引导企业投资结构偏向于实体投资,说明资本市场开放对企业投资结构“脱实向虚”具有“纠偏”作用。最后,文章的进一步分析得出,资本市场开放还会通过引导企业投资结构“脱虚入实”,从而发挥出提升企业价值和生产效率的政策效果。

本文的边际贡献主要在于:第一,区别于现有研究侧重于从股票定价效率和信息环境视角探究“沪深港通”交易制度的微观经济效应,本文将该交易制度的经济后果研究进一步延伸至企业投资结构偏向和“脱实向虚”问题,从不同视角揭示出资本市场开放服务实体经济高质量发展的潜在逻辑。第二,将企业投资细分为实体投资与金融资产投资,并进一步构建企业投资结构偏向指标,为理解资本市场开放与企业投资结构偏向之间的关系提供了经验证据,扩展了微观企业投资行为及投资结构影响因素的研究。第三,验证了“沪深港通”交易制度的实施能够通过融资成本渠道和资产收益率渠道来降低微观企业的股权融资成本,改善企业实体投资的相对收益,从而促使企业投资结构偏向实体投资,为进一步优化“沪深港通”交易机制以及推进资本市场高质量开放提供了可行的路径。

二、理论分析与研究假说

从实体企业的金融化动机入手,现有研究提供了预防性储蓄动机和投机性动机两种可能的解释。其中,预防性储蓄动机是指企业为预防可能发生的财务困境而倾向于储备流动性较高的金融资产,以缓解资金压力。胡奕明等(2017)认为,预防性储蓄动机是我国实体企业配置金融资产的主要考量。投机性动机则是指较高的金融资产收益吸引实体企业以牺牲实体经济投资为代价来追求金融资产投资收益。张成思和张步昙(2016)、彭俞超等(2018)指出,我国实体企业金融化主要是出于投机性动机而非预防性动机。事实上,无论企业出于何种动机配置金融资产进而调整其投资结构,资本市场开放均能够在其中发挥重要的调节作用。

资本市场开放的核心目的在于逐步放松直至取消资本流动限制,允许境内外投资者自由地转移资金或开展跨境资本交易。特别地,“沪深港通”交易制度的实施标志着我国A股市场的跨境资金进出与市场交易更加活跃,将直接为我国资本市场吸引更多境外投资者和外部资金,同时提高我国资本市场的流动性和投资者的交易需求(庞家任等,2020;杨兴全和李沙沙,2020),使得上市企业获得较高的投资者关注度和较低的流动性溢价(Ding和Hou,2015),为拓宽企业融资渠道,降低股权融资成本,进而缓解我国实体经济融资难题创造有利的外部条件。另外,“沪深港通”制度大幅放宽了内地与香港市场之间的投资限制,有助于引入在发达资本市场中占据主要地位的价值型境外机构投资者(连立帅等,2019a),优化我国资本市场的投资者结构。已有研究发现,“沪深港通”交易制度降低了A股市场的股票换手率,表明经由这一渠道引入的香港和国际投资者更有可能是价值型投资者(连立帅等,2019b)。相比内地资本市场上占比较高的散户以及青睐短线操作以追逐短期利益的机构投资者而言,价值型境外机构投资者的专业度和自律性往往更高,投资经验与策略更丰富,且对于企业基本面信息更具搜寻、处理与分析优势(Ferreira和Matos,2008;钟凯等,2018),从而不仅能对企业投资决策形成更加有效的监督与约束,而且还能通过提高企业的股价信息含量进而发挥出对投资的引导作用。“沪深港通”制度还将香港联交所对上市公司信息披露规范的更高要求引入内地资本市场,有利于改善企业信息环境并提升信息披露质量,从而能够降低资本市场的信息摩擦程度及其定价效应,这同样有助于降低企业股权融资成本(阮睿等,2021)。因此,“沪深港通”制度的实施很可能通过降低企业融资成本并带来融资便利,抑制企业配置金融资产以缓解融资约束的预防性动机,同时还能通过释放支持实体经济发展的有利信号增强企业主营实体业务信心,从而最终促使企业投资结构偏向于实体投资。

实体投资与金融资产投资的相对收益是决定企业资产组合配置,进而影响企业投资结构偏向的又一主要驱动因素,而从长期来看,资本市场开放对微观企业的资产收益也会产生重要影响。一方面,资本市场开放会在一定程度上导致金融市场的波动性、不确定性、投资风险及其传染几率上升(Stiglitz,2000;钟凯等,2018)。在这种环境下,企业很可能因大量配置金融资产而面临较大的投资收益不确定性,甚至有可能遭受资产损失(彭俞超等,2018)。另一方面,“沪深港通”制度的渐进实施可通过控制投资者进入的类型,进而有助于引入成熟的境外机构投资者。这类投资者能够利用自身的信息优势,掌握反映企业内在价值的非财务信息并向市场传递价值投资理念,抑或通过积极监督与激励创新等渠道发挥公司治理效应,从而有助于甄别并控制企业的非理性投融资决策,提高企业的资金利用效率,进而提升企业主营实体业务的经营绩效和增长质量(Aggarwal等,2011;于博和吴菡虹,2020)。因此,随着资本市场不断开放,金融资产投资的平均收益率很可能出现下降趋势,而主营实体投资的收益率则会相对改善,即实体投资收益率与金融投资收益率之间的差距趋于缩小。投机空间的压缩,再加上资本市场开放提升实体经济增长水平和质量的利好信号,将抑制企业的流动性储备需求及大量配置金融资产的投机性动机,逐步引导企业主动调整其投资结构,并回归至有利于其高质量长远发展的实体投资业务。

值得注意的是,虽然我国的资本市场开放始终秉持“审慎开放,从严监管”的政策方针,且“沪深港通”交易制度也设有单日交易额度限制,但该交易制度的另一特点是规定由香港中央结算公司作为香港投资者的名义持有人代为行使股东权利,而真正的境外投资者仅作为实际权益拥有人,无法实时监测其个人账户。这种隐秘性特征可能诱发A股市场的非理性交易与跨境操纵行为,在相关规范与监管制度尚未健全之时助长短期炒作行为。另外,资本市场开放增强了A股市场与国际资本市场的联动性,打通了境内外资本市场之间的潜在风险与非理性情绪传染渠道(钟凯等,2018;方意等,2021)。若缺乏有效的跨境资本监管,还将放大外部冲击对境内宏观经济的负面影响,导致跨境金融风险相互关联传导(温兴春和梅冬州,2020)。资本市场波动与风险的上升意味着企业投资决策面临更大的外部环境不确定性以及投资收益不稳定性,加之实体投资存在投入高、回报周期长等特征,为规避不确定性带来的投资风险,企业实体投资策略很可能趋于谨慎和保守,选择等待观望并延迟不可逆项目的投资决策,甚至风险厌恶型企业管理者还可能产生更强的预防性储蓄动机,增持流动性较高的金融资产,从而进一步“挤出”实体投资(徐光伟等,2020)。在“沪深港通”交易制度背景下,境外投资者除采取价值型投资策略以外,也可以选择“短线交易”策略以获取短期投资收益(钟凯等,2018)。在这种情况下,为吸引境外投资者的关注并缓解境外投资所造成的短期业绩压力,企业管理者很可能产生盈余操纵和投资套利动机,通过大量投资金融资产以获取短期回报,从而忽视企业长期价值与成长性,最终不利于主营实体投资业务的增长(杜勇等,2017;王红建等,2017)。

综上所述,“沪深港通”交易制度能够通过缓解境内上市企业的融资约束并改善实体投资相对于金融资产投资的回报率,有效降低企业持有金融资产的预防性动机和投机性动机,并增强企业经营主营业务的信心,从而对企业投资结构“脱实向虚”产生“纠偏”作用。另一方面,“沪深港通”也可能加剧境内资本市场波动进而冲击实体经济,从而导致企业缩减实体投资,并诱发企业增持金融资产以获取短期回报的“短视”行为,最终致使其投资结构偏向于金融资产投资。鉴于“沪深港通”政策的“双刃剑”效应,本文提出如下两个竞争性假设:

研究假设1a:“沪深港通”交易制度的实施将抑制企业投资结构“脱实向虚”趋势,促使企业投资结构偏向于实体投资。

研究假设1b:“沪深港通”交易制度的实施将加剧企业投资结构“脱实向虚”趋势,导致企业投资结构偏向于金融资产投资。

企业面临的融资约束水平不同,其配置金融资产的动机很可能存在差异。具体而言,融资约束水平低的企业往往资金相对充裕,因而其持有金融资产投资的预防性储蓄动机较弱,但投机性动机较强。反之,融资约束水平较高的企业可获资金有限,其主营实体业务投资更加依赖外源融资,倾向于以预防性储蓄动机持有金融资产(彭俞超等,2018)。因此,相对于低融资约束企业而言,伴随“沪深港通”交易制度的实施、改进及扩容,流入境内资本市场的增量资金对高融资约束企业新增金融资产投资的推动作用有限,而对缓解其实体投资所面临的融资约束则能发挥更大的“雪中送炭”效应。因此,“沪深港通”更有可能促使高融资约束企业的投资结构偏向实体投资。

依据投资组合构成假说,经营业绩和市场预期良好的高成长性企业由于具有更大的发展潜力,因此更容易吸引外部资本,成为外部资本所有者“搜寻”的潜在被投资对象。而且,这类企业具有主业突出、利润和资产规模快速增长的特点,为迅速扩大市场份额、提升竞争能力,需要不断进行主营业务扩张。此外,高成长性企业通常也具备更强烈的披露高质量会计信息并投入更多研发费用以创造成长机会的经营动机(Ryan和Wiggins,2002),因而也更容易通过外资金融机构和资本所有者对被投资对象“硬信息”的评价与甄别(李青原和章尹赛楠,2021)。因此,在实施“沪深港通”交易制度的背景下,相对于低成长性企业而言,高成长性上市企业更容易通过引入境外投资者来拓宽资本来源,也更倾向于将“来之不易”的资金投资于主营业务(戴鹏毅等,2021),即“沪深港通”更有可能优化高成长性企业的投资结构。

制造业是我国实体经济的支柱,在发挥我国劳动力总量优势、提供高质量就业方面发挥了重要作用。然而,我国制造业长期面临融资成本较高、长期融资不足的现实困境(刘尚希等,2019),企业投资结构“脱实向虚”问题尤为严重。资本市场开放能否促进实体企业投资效率的提升,关键在于制造业企业投资结构在这一过程中是否得到优化。已有研究表明,相对于非制造业企业,制造业企业固定资产投入较高,资本结构调整速度相对缓慢,因而其金融化趋势的主要驱动因素为风险规避而非利润追逐(张成思和郑宁,2019)。而且,我国制造业企业较早大规模进入证券市场,在上市公司中所占比例远大于非制造业企业,同时在转型升级过程中又面临多样化的资金需求,是吸引境外投资的主力。就此而言,资本市场的高水平开放,特别是“沪深港通”政策很可能更有利于抑制制造业企业因融资困境而配置金融资产的预防性储蓄动机,同时也有助于制造业企业吸引更多价值型投资进以提升主营实体业务和创新投入,避免制造业企业陷入“配置金融资产—获取短期回报—配置金融资产”的非理性炒钱循环,继而忽视主业业绩和企业价值的提升。因此,就行业异质性而言,“沪深港通”制度更可能发挥出对制造业企业投资结构“脱实向虚”的“纠偏”作用。

基于上述逻辑,本文提出如下研究假设:

研究假设2:“沪深港通”交易制度的实施会在更大程度上抑制高融资约束、高成长性和制造业企业投资结构“脱实向虚”的趋势,并促使其投资结构偏向于实体投资。

三、研究设计

(一)模型设定与变量说明

借鉴连立帅等(2019b)的研究思路,本文以我国实施“沪深港通”交易制度为背景验证资本市场开放对企业投资结构偏向的整体影响。考虑到“沪港通”交易制度的实施先于“深港通”,且两者均采取分批确定标的股票的渐进式制度设计,因此本文构建如下多期双重差分面板回归模型:

其中,下标i表示上市公司,t表示年份,Structure表示企业投资结构偏向。HSGT为“沪深港通”标的企业虚拟变量,若企业i被列为“沪股通”或“深股通”标的,则取值为1;否则为0。Post为“沪深港通”启动时点虚拟变量,企业被实际调入“沪股通”或“深股通”标的名单当年及之后,则取值为1;否则为0。考虑到政策实施效果可能存在一定的滞后性,本文将Post指标滞后一期。回归系数

本文采用企业实体投资与金融资产投资比值的一阶差分衡量企业投资结构偏向,记为Structure。该指标越大,意味着企业投资结构偏向于实体投资的调整速率越快。借鉴刘贯春等(2020)、徐光伟等(2020)的研究,实体投资包括存货、固定资产与在建工程,金融资产投资包括交易性金融资产、衍生金融资产、可供出售金融资产、应收利息、应收股利、持有至到期投资、投资性房地产净额及货币资金。现有文献大多通过对实体投资和金融资产投资分别回归的方法来考察企业投资结构偏向或资产组合配置的影响因素。这一方法的主要问题在于没有充分考虑实体投资和金融资产投资之间的交互作用,因而不便于直观刻画企业投资结构偏向的动态演化,也不利于全面揭示导致企业投资结构发生变化的各种因素。

参考胡奕明等(2017)、徐光伟等(2020)的研究,本文选取企业规模(Size)、资产收益率(ROA)、杠杆率(Leverage)、经营性现金流(Cash)、企业价值(Tobinq)、销售收入增长率(Salesgrowth)、前十大股东持股比例(Top10)、管理层持股比例(MSR)和独立董事占比(PID)这9个企业层面控制变量,用以控制盈利能力、负债水平、成长机会和公司治理等特征对企业投资结构偏向的影响。所有控制变量均滞后一期,以减少可能的内生性影响。

以上变量的含义与度量方式如表1所示。

| 变量符号 | 基本含义 | 度量方式 |

| Structure | 企业投资结构偏向 | 实体投资与金融资产投资比值的一阶差分。其中,实体投资=存货+固定资产+在建工程;金融资产投资=交易性金融资产+衍生金融资产+可供出售金融资产+应收利息+应收股利+持有至到期投资+投资性房地产净额+货币资金 |

| HSGT | “沪深港通”虚拟变量 | 若企业在样本期间被列为“沪股通”或“深股通”标的,该变量取值为1;否则为0 |

| Post | “沪深港通”启动时点虚拟变量 | 企业被调入“沪股通”或“深股通”标的名单当年及之后,则取值为1;否则为0 |

| Size | 企业规模 | 总资产的自然对数 |

| ROA | 总资产收益率 | 净利润除以总资产 |

| Leverage | 杠杆率 | 总负债除以总资产 |

| Cash | 经营性现金流 | 当期总资产经标准化处理的经营性现金流 |

| Tobinq | 企业价值 | 企业市值除以当期总资产 |

| Salesgrowth | 销售增长率 | 营业收入变化值除以当期总资产 |

| Top10 | 前十大股东持股比例 | 前十大股东持股数量与股本数之比 |

| MSR | 管理层持股比例 | 管理层持股数量除以企业总股本 |

| PID | 独立董事占比 | 独立董事人数除以董事总人数 |

(二)数据来源

为剔除国际金融危机的影响,本文选取2010—2019年我国沪深A股上市公司的年度数据为研究样本,数据来源于CSMAR和WIND数据库。特别地,我们对研究样本进行了如下处理:首先,剔除金融行业、ST、*ST、主要变量观测值缺失以及ROA为负值的企业样本;其次,考虑到“沪深港通”政策的实施效果可能存在滞后效应,即该政策对较晚进入的标的企业的影响效果无法较快显现,因而剔除了样本期后两年(2018年和2019年)加入“沪深港通”的企业;最后,剔除进入“沪深港通”后一年内即退出的企业。此外,为避免异常值对实证结果的干扰,本文对所有企业层面的连续变量在1%和99%分位数上进行了缩尾处理。最终研究样本包含2940家公司,共计16096个非平衡面板观测值。

四、实证结果分析

(一)资本市场开放与企业投资结构偏向:整体影响

为考察“沪深港通”政策对企业投资结构偏向的影响,我们对基准模型(1)进行逐步回归,回归结果如表2所示。其中,列(1)为不加入控制变量的估计结果。容易看出,在不考虑任何控制变量的情况下,HSGT×Post的回归系数在1%的水平上显著为正,表明“沪深港通”制度的实施显著促进了企业投资结构偏向实体投资。列(2)—列(5)为逐步加入控制变量后的回归结果。不难发现,在逐步加入企业规模、总资产利润率、杠杆率等控制变量后,HSGT×Post的回归系数仍然显著为正。经济意义上,由列(5)的回归结果可知,“沪深港通”政策的实施使得标的企业(实验组)的投资结构偏向程度相对于非标的企业(控制组)提高了0.266个单位,约为投资结构偏向均值的2.923(0.266/0.091)倍。①这一结果不仅具有统计意义上的显著性,而且在经济意义上也显著,说明“沪深港通”政策对企业投资结构“脱实向虚”具有“纠偏”作用,有助于促使企业投资结构偏向实体投资,即符合研究假设1a的预期,拒绝了研究假设1b。尽管资本市场开放可能导致金融市场波动,进而对企业实体投资造成短期不利冲击,但从上述回归结果看,“沪深港通”交易机制的渐进实施仍可在长期提高我国资本市场的稳定性,有效降低企业实体投资受到的负面冲击,最终促使企业投资结构偏向于实体投资而非金融资产投资。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| HSGT×Post | 0.364***(4.654) | 0.294***(3.683) | 0.265***(3.226) | 0.278***(3.220) | 0.266***(2.985) |

| L.Size | 0.343***(4.329) | 0.514***(5.638) | 0.564***(6.188) | 0.595***(6.079) | |

| L.ROA | 0.605(0.618) | 1.190(1.086) | 0.284(0.234) | 0.307(0.259) | |

| L.Leverage | −2.511***(7.059) | −2.671***(−7.442) | −2.786***(−6.978) | ||

| L.Salesgrowth | −0.086(−1.180) | −0.082(−1.063) | −0.063(−0.769) | ||

| L.Tobinq | 0.048(1.121) | 0.044(1.003) | |||

| L.Cash | 0.041(0.077) | 0.032(0.059) | |||

| L.Top10 | −0.194(−0.420) | ||||

| L.MSR | 0.900**(2.287) | ||||

| L.PID | 0.426(0.501) | ||||

| 常数项 | 0.208**(2.526) | −7.173***(−4.192) | −9.825***(−5.169) | −10.924***(−5.731) | −11.699***(−5.764) |

| 个体效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Adj-R2 | 0.007 | 0.009 | 0.015 | 0.014 | 0.016 |

| N | 16 096 | 16 095 | 14 601 | 14 237 | 13 815 |

| 注:小括号内为经稳健标准误调整后的t值;***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。下同。 | |||||

(二)异质性分析

为进一步验证高融资约束、高成长性和制造业企业的投资结构调整是否在“沪深港通”政策实施后“受益”更大,本文依据企业的融资约束程度、销售收入增长率和行业属性进行分组检验。首先,本文采用Hadlock和Pierce(2010)提出的SA指数测度企业的相对融资约束程度。具体地,我们将该指数取绝对值,并将该指标的“年度—行业”中位数作为具体的分组依据,高于该中位数的企业归类为高融资约束企业;否则为低融资约束企业。其次,本文将销售增长率(Salesgrowth)作为判别企业成长性高低的潜在依据,即当企业销售增长率高于该指标的“年度—行业”中位数时,将其视为高成长性企业;否则为低成长性企业。最后,根据证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,本文将样本企业分为制造业和非制造业企业。从表3的回归结果不难发现,HSGT×Post的系数在高融资约束、高成长性和制造业企业中显著为正,而在低融资约束、低成长性和非制造业企业样本中虽为正但并不显著,且组间系数差异检验的经验p值提示三组回归系数的差异均通过了显著性检验。至此,研究假设2得到验证,即“沪深港通”政策的实施正是通过抑制高融资约束、高成长性和制造业的企业投资结构“脱实向虚”趋势,显现出有助于改善微观企业投资结构和效率、服务实体经济高质量发展的政策效果。

| (1)高融资约束 | (2)低融资约束 | (3)高成长性 | (4)低成长性 | (5)制造业 | (6)非制造业 | |

| HSGT×Post | 0.251**(1.962) | 0.127(0.802) | 0.431***(2.597) | 0.101(0.665) | 0.229**(2.247) | 0.101(0.711) |

| 截距项 | −15.255***(−5.374) | −24.621***(−4.555) | −11.121***(−3.492) | −14.426***(−4.870) | −17.998***(−6.505) | −9.237***(−2.949) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 个体效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Adj-R2 | 0.024 | 0.020 | 0.024 | 0.016 | 0.025 | 0.014 |

| N | 7 696 | 6 119 | 6 870 | 6 883 | 8 734 | 5 081 |

| 经验p值 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||

| 注:经验p值用于检验变量HSGT×Post组间系数差异的显著性,通过1 000次Bootstrap模拟自抽样得到。 | ||||||

五、稳健性检验与影响机制探讨

(一)稳健性检验②

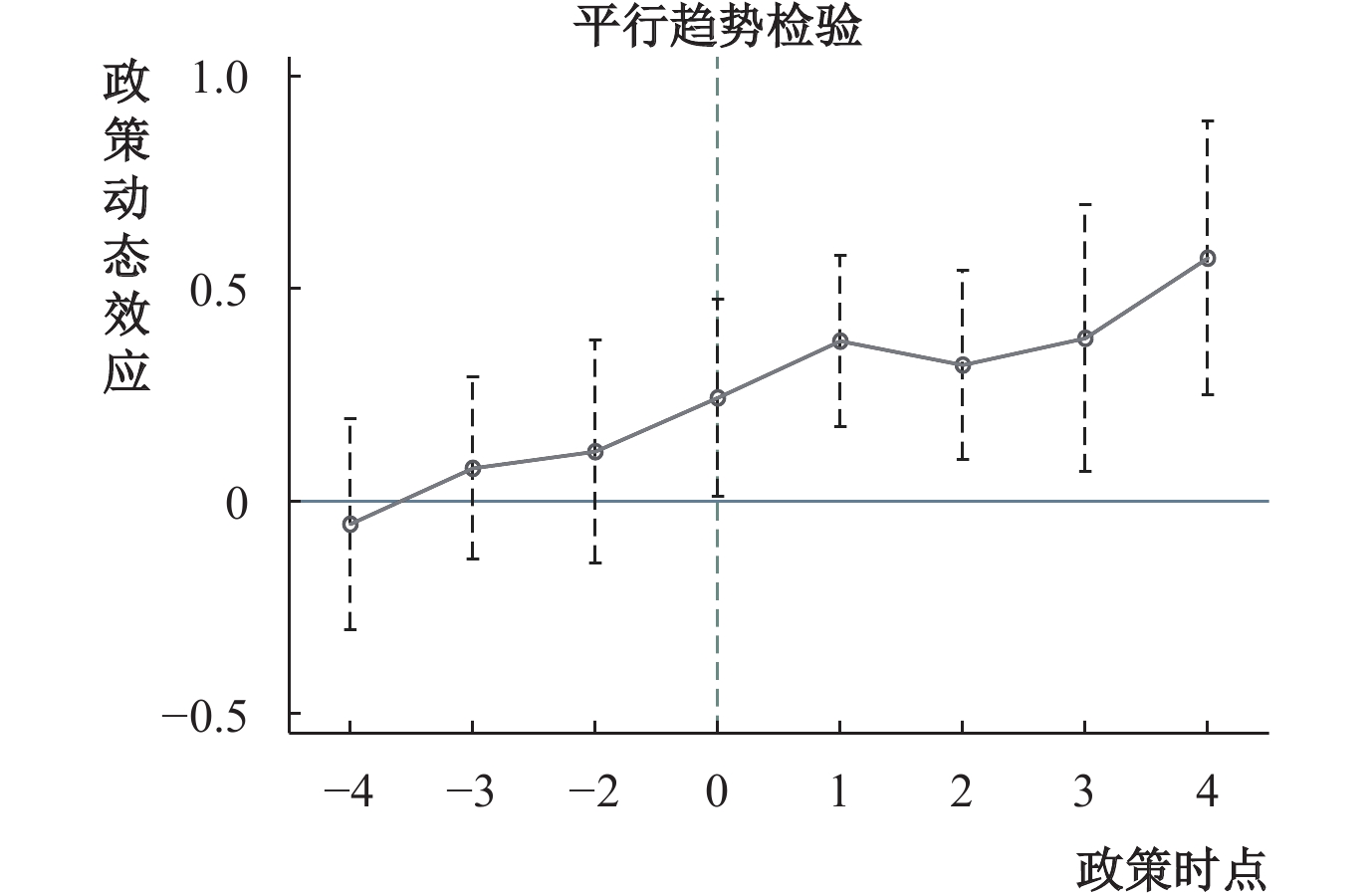

1. 平行趋势检验。为确保实验组与控制组在政策实施前具有可比性,本文检验了两组样本企业的投资结构偏向是否满足平行趋势假设。首先,构建企业进入“沪深港通”前后的年度虚拟变量与HSGT的交互项,随后将企业投资结构偏向对上述交互项进行回归,且控制了模型(1)中所有控制变量以及个体和年份固定效应。图1绘制了90%置信区间下各交互项的估计系数。在政策时点之前,交互项系数未表现出一定的变化规律,且均不显著异于0,说明实验组和控制组在政策实施前具有可比性,满足平行趋势假设。在实施“沪深港通”后,交互项的系数均显著为正,并呈现出明显的波动上升趋势,这一结果说明“沪深港通”对企业投资结构偏向具有显著的正向影响。

|

| 图 1 资本市场开放的平行趋势检验图 注:由于企业进入“沪深港通”之前的第1期为基准组,因此图中没有−1期的数据。 |

2. 改变核心变量的度量方式。为克服基准回归中指标选取可能存在的测量误差,本文以Gygli等(2019)构建的中国KOF金融全球化指数这一连续型变量(FL)替换基准回归中的资本市场开放虚拟变量。该指标越大,则说明资本市场开放水平越高。此外,为考察资本市场开放的政策滞后效应以及增加研究结论的稳健性,本文还将被解释变量替换为企业投资结构偏向指标的提前一期值(Structuret+1)和水平值(Structure_level)。③回归结果显示,三种情形下HSGT×Post的系数仍显著为正。特别地,HSGT×Post对Structuret+1的影响系数通过了5%水平上的显著性检验,反映出资本市场开放对企业投资结构的优化作用具有一定的持续性。

3. 考虑样本选择偏误问题。考虑到“沪深港通”试点企业的选定并非随机,政策实施之前实验组与控制组企业在资产规模、股票流动性、成长性等方面已存在一定差异,因而基于全样本数据进行回归分析可能导致样本非随机选择偏误,从而降低双重差分估计的有效性。因此,本文分别采用倾向得分匹配法(PSM)为“沪深港通”试点企业寻找配对样本,以及基于Bootstrap方法对样本随机抽样1000次再次进行双重差分估计。估计结果表明,两种情形下交互项HSGT×Post均与企业投资结构偏向显著正相关,同样证实了“沪深港通”有助于促进企业投资结构偏向于实体投资。

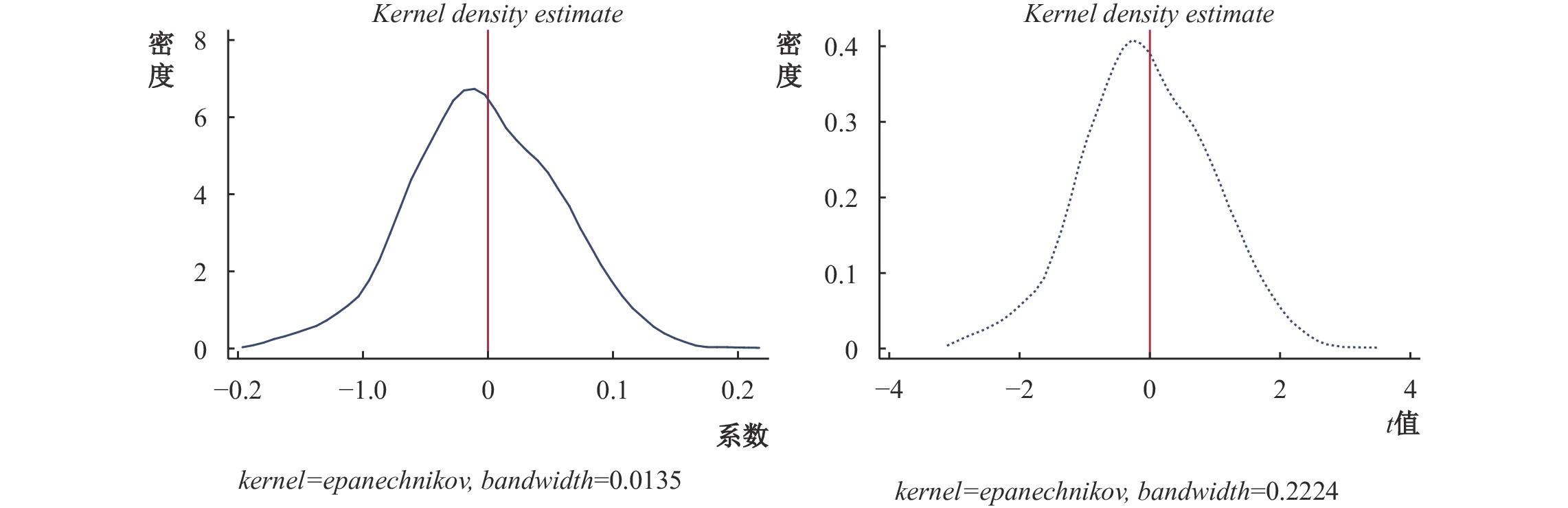

4.安慰剂检验。考虑到基准回归结果仍可能受到不可观测因素的影响,本文人为指定样本企业是否为“沪深港通”标的企业以及被调入“沪深港通”的年份,并基于随机处理后的错误样本进行1000次回归,从而得到交互项HSGT×Post的错误回归系数和t值,两者的核密度分布如图2所示。容易看出,随机模拟回归得到的系数均显著异于表2列(5)中的真实系数0.266,而且只有极少数随机模拟回归的t值大于真实系数的t值2.985,表明前文基准回归结论并非由模型外其他不可观测的随机因素导致,再次证明了前文研究结论的稳健性。

|

| 图 2 随机模拟安慰剂检验结果 |

5. 考虑行业和地区差异。由于地理位置、政策、历史和行业竞争等原因,不同地区的经济金融发展水平存在较大差异,不同行业面临的投融资环境也不相同,进而可能影响资本市场开放进程以及企业分布状况和投资能力。因此,本文在模型(1)中加入了年份与省份交互效应以及年份与行业交互效应,以分别控制省份和行业层面随时间变化的不可观测因素对企业投资结构偏向的影响。回归结果显示,在控制地区和行业发展差异后,HSGT×Post的系数依然显著为正,从而进一步体现了本文研究结论的可靠性。

(二)潜在机制检验

尽管上述实证结果验证了“沪深港通”交易机制的实施有利于优化企业投资结构,但其中的作用机制仍有待于确认与验证。结合本文对研究假设1a的推理,融资约束以及过高的金融收益率是企业增加金融资产投资并减少实体投资,从而致使企业投资结构“脱实向虚”的两大主要原因。因此,本文试图验证“沪深港通”制度是否能够通过改善融资约束程度以及提升实体投资相对于金融资产投资的收益率,从而促使企业投资结构偏向实体投资,即资本市场开放的融资成本渠道和资产收益率渠道是否成立。

1. 融资成本渠道。企业的融资方式主要分为债务融资和股权融资,而资本市场开放对企业投融资决策和行为的影响首先体现为对股权融资的影响。鉴于此,本文参照毛新述等(2012)的研究,采用市盈率相对盈利增长比率(PEG)模型度量企业股权融资成本,并据此验证资本市场开放是否能够通过降低企业股权融资成本进而改善融资约束。与其他股权融资成本测算模型相比,PEG模型对风险因素的捕捉能力更强,更符合我国资本市场实践。表4中的列(1)和列(2)显示了资本市场开放影响企业投资结构偏向的融资成本渠道检验结果。可以看出,HSGT×Post对股权融资成本coe的影响系数显著为负(−0.145),意味着“沪深港通”政策有利于降低企业股权融资成本,缓解其融资困境;同时,股权融资成本对企业投资结构偏向的影响系数也显著为负(−0.233),充分说明“沪深港通”制度能够通过缓解企业融资约束进而促使其投资结构偏向实体投资,即资本市场开放的融资成本作用渠道得到验证。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 融资成本渠道 | 资产收益率渠道 | |||

| coe | Structure | gap_rev | Structure | |

| HSGT×Post | −0.145***(−8.098) | 0.241*(1.904) | 0.050***(4.300) | 0.258***(2.800) |

| coe | −0.233***(−2.751) | |||

| gap_rev | 0.349***(3.431) | |||

| 截距项 | 7.540***(17.578) | −14.864***(−4.731) | 1.007**(2.320) | −12.694***(−6.309) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 个体效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Adj-R2 | 0.474 | 0.025 | 0.073 | 0.018 |

| N | 9 051 | 9 051 | 13 336 | 13 336 |

2. 资产收益率渠道。借鉴张成思和张步昙(2016)的研究,本文采用实体收益率与金融收益率之差(gap_rev),即实体收益率减去金融收益率之后的差额,来验证“沪深港通”是否能够通过调节实体收益率与金融收益率之间的差距进而作用于企业投资结构偏向。其中,实体收益率等于企业营业收入扣减营业成本、营业税及附加、期间费用及资产减值损失,再除以实体投资总额;金融收益率则表示为企业投资收益、公允价值变动损益、净汇兑收益之和扣除对联营和合营企业投资收益的差额,再除以金融资产总额。从表4中列(3)的结果可以发现,HSGT×Post对企业实体收益率与金融收益率之差的影响系数显著为正(0.050),意味着“沪深港通”政策倾向于扩大企业实体投资相对于金融资产投资的收益。同时,如列(4)结果所示,实体收益率与金融收益率之差对投资结构偏向的影响系数也显著为正(0.349)。这些结果充分表明,“沪深港通”制度通过调节实体投资与金融资产投资之间的相对收益,实现两者收益率的收敛与均衡,从而抑制企业从事金融资产投资的投机性动机,同时提振实体投资信心,进而有助于发挥促进企业投资结构“脱虚入实”的“纠偏”作用。特别地,这一结果与于博和吴菡虹(2020)得出的“沪港通”交易制度的实施有助于提升企业绩效水平与增长质量的实证结论相吻合。

最后,表4列(2)和列(4)的回归结果也表明,在控制了股权融资成本以及实体收益率与金融收益率之差的情形下,“沪深港通”制度对企业投资结构偏向的正向影响仍未发生变化。这些结果充分说明,我国资本市场开放的谨慎推进能够通过股权融资成本和资产收益率两种作用渠道,发挥出对微观企业实体投资的正面促进作用以及过度金融资产投资的“纠偏”作用。

六、进一步分析

良性合理的投资结构是企业实现生产率提升及价值增长的重要驱动力。前文证实了资本市场开放具有引导企业投资结构偏向于实体投资的“纠偏”效应,且具有对高成长性企业的“搜寻”能力。那么,这一效应能否进一步传导至企业价值及生产效率层面,进而促进实体企业高质量发展?为检验这一命题,本文分别将tobinq值和基于LP算法得到的全要素生产率(tfp)作为企业价值和生产效率的度量指标,并构建资本市场开放与企业投资结构的交互项作为核心解释变量对tobinq和tfp指标进行回归,控制变量的选取同模型(1),结果如表5所示。交互项HSGT×Post×Structure对企业价值和生产效率的影响系数均为正值,且均通过了5%水平上的显著性检验。该结果表明,“沪深港通”交易制度的实施会通过优化投资结构,进而促进企业生产效率和价值的提升,这也在一定程度上证实了资本市场开放可通过提升上市企业的核心竞争力来实现服务实体经济和优化资源配置的根本目标。

| (1) | (2) | |

| tobinq | tfp | |

| HSGT×Post | 0.069**(2.380) | 0.065***(4.073) |

| Structure | −0.005*(−1.696) | −0.006***(−4.829) |

| HSGT×Post×Structure | 0.009**(2.161) | 0.005**(2.108) |

| 截距项 | 10.521***(13.006) | 7.746***(75.369) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 |

| 个体效应 | 控制 | 控制 |

| 年份效应 | 控制 | 控制 |

| Adj-R2 | 0.326 | 0.314 |

| N | 10 916 | 13 216 |

七、结论与启示

深化金融改革开放、优化资源配置效率并支持实体企业高质量发展,是我国推进资本市场开放的根本目的。与以往研究立足企业自身特征,关注企业投资的驱动成因不同,本文尝试从资本市场开放视角为企业投资结构动态演化提供一种可行性诠释。本文首先剖析了“沪深港通”制度的实施通过降低企业融资成本和调节过高的金融资产收益率来引导企业资金配置偏向实体投资,抑或通过加剧资本市场波动并导致企业“短视”性投资动机,从而加剧企业投资结构“脱实向虚”的潜在机理;随后以2010—2019年我国A股非金融上市公司为研究样本,通过构造“沪深港通”交易制度实施的准自然实验,实证考察了资本市场开放对企业投资结构偏向的影响。研究结果表明,“沪深港通”制度通过融资成本渠道和资产收益率渠道,降低了企业的股权融资成本,缩小了实体收益率与金融收益率之间的差距,进而促使企业投资结构偏向于实体投资,发挥出对企业投资结构“脱实向虚”的“纠偏”作用,且这一效应在高融资约束、高成长性和制造业企业中尤为明显。排除样本选择性偏差等内生性问题的干扰而进行的一系列稳健性测试依旧支持上述结论。进一步研究显示,“沪深港通”制度可通过优化企业投资结构而促进企业价值和生产效率的提升。本文的研究从企业金融化和投资结构偏向视角,为检验资本市场开放有利于推动实体经济高质量发展提供了微观证据。

本文的主要政策启示在于:第一,为优化企业投资结构,以及抑制当前企业投资结构偏向金融资产投资之势,在把控节奏和积极有为的前提下,我国应当适时加强资本市场开放的强度和广度。一方面,可适当扩大“沪深港通”标的股票范围,逐步放宽外资准入范围、投资额度和持股比例限制,进一步优化投资者结构;另一方面,可在当前基础上,主动对标开放程度较高的国际标准,不断探索与其他发达资本市场的合作模式,以更加深化的资本市场开放增强金融服务于实体经济高质量发展的结构性调节功能。第二,本文的研究结论证实了资本市场开放对企业投资结构“脱实向虚”的“纠偏”作用在高融资约束、高成长性和制造业企业中尤为明显。因此,在扩大资本市场开放的过程中,要继续拓展外资参与资本市场的渠道,优化外资参与资本市场的方式,引导优质境外机构投资者为高融资约束、高成长性和制造业企业带来中长期资金与先进的治理方式,同时“减税降费”“降成本”“降门槛”等实质性让利措施也应适当向这类企业倾斜,释放大力发展实体经济的积极政策信号,通过政策引导进一步放大资本市场改革开放的“红利”效应。

① 企业投资结构偏向(Structure)的样本均值为0.091。限于篇幅,本文未汇报变量的描述性统计结果。

② 限于篇幅,本文在稳健性分析部分没有给出具体的计算结果。如有需要,可向作者索取。

③ 投资结构偏向指标的水平值即为企业实体投资与金融资产投资的比值。特别地,由于实体投资和金融资产投资均采用资产负债表相关科目的期末余额数据加以度量,因此,本文在以投资结构偏向指标的水平值为被解释变量时,新增了其滞后一期值作为控制变量,以控制前一期企业投资结构对下一期的“存量”效应。

| [1] | 陈运森, 黄健峤. 股票市场开放与企业投资效率——基于“沪港通”的准自然实验[J]. 金融研究, 2019(8): 151–170. |

| [2] | 戴鹏毅, 杨胜刚, 袁礼. 资本市场开放与企业全要素生产率[J]. 世界经济, 2021(8): 154–178. |

| [3] | 杜勇, 张欢, 陈建英. 金融化对实体企业未来主业发展的影响: 促进还是抑制[J]. 中国工业经济, 2017(12): 113–131. |

| [4] | 方意, 邵稚权, 黄昌利. 资本市场开放与跨境风险传染防控——基于沪港通的经验证据[J]. 国际金融研究, 2021(9): 65–75. |

| [5] | 胡奕明, 王雪婷, 张瑾. 金融资产配置动机: “蓄水池”或“替代”? ——来自中国上市公司的证据[J]. 经济研究, 2017(1): 181–194. |

| [6] | 李青原, 章尹赛楠. 金融开放与资源配置效率——来自外资银行进入中国的证据[J]. 中国工业经济, 2021(5): 95–113. DOI:10.3969/j.issn.1006-480X.2021.05.006 |

| [7] | 李秋梅, 梁权熙. 企业“脱实向虚”如何传染? ——基于同群效应的视角[J]. 财经研究, 2020(8): 140–155. |

| [8] | 连立帅, 朱松, 陈超. 资本市场开放与股价对企业投资的引导作用: 基于沪港通交易制度的经验证据[J]. 中国工业经济, 2019a(3): 100–118. |

| [9] | 连立帅, 朱松, 陈关亭. 资本市场开放、非财务信息定价与企业投资——基于沪深港通交易制度的经验证据[J]. 管理世界, 2019b(8): 136–154. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2019.08.011 |

| [10] | 刘贯春, 刘媛媛, 张军. 经济政策不确定性与中国上市公司的资产组合配置——兼论实体企业的“金融化”趋势[J]. 经济学(季刊), 2020(1): 65–86. |

| [11] | 刘尚希, 王志刚, 程瑜, 等. 降成本: 2019年的调查与分析[J]. 财政研究, 2019(11): 3–16. |

| [12] | 毛新述, 叶康涛, 张頔. 上市公司权益资本成本的测度与评价——基于我国证券市场的经验检验[J]. 会计研究, 2012(11): 12–22. DOI:10.3969/j.issn.1003-2886.2012.11.003 |

| [13] | 庞家任, 张鹤, 张梦洁. 资本市场开放与股权资本成本——基于沪港通、深港通的实证研究[J]. 金融研究, 2020(12): 169–188. |

| [14] | 彭俞超, 韩珣, 李建军. 经济政策不确定性与企业金融化[J]. 中国工业经济, 2018(1): 137–155. |

| [15] | 阮睿, 孙宇辰, 唐悦, 等. 资本市场开放能否提高企业信息披露质量? ——基于“沪港通”和年报文本挖掘的分析[J]. 金融研究, 2021(2): 188–206. |

| [16] | 司登奎, 李小林, 赵仲匡. 非金融企业影子银行化与股价崩盘风险[J]. 中国工业经济, 2021(6): 174–192. DOI:10.3969/j.issn.1006-480X.2021.06.010 |

| [17] | 王红建, 曹瑜强, 杨庆, 等. 实体企业金融化促进还是抑制了企业创新——基于中国制造业上市公司的经验研究[J]. 南开管理评论, 2017(1): 155–166. DOI:10.3969/j.issn.1008-3448.2017.01.014 |

| [18] | 温兴春, 梅冬州. 金融业开放、金融脆弱性以及危机跨部门传递[J]. 世界经济, 2020(10): 144–168. |

| [19] | 徐光伟, 孙铮, 刘星. 经济政策不确定性对企业投资结构偏向的影响——基于中国EPU指数的经验证据[J]. 管理评论, 2020(1): 246–261. |

| [20] | 杨兴全, 李沙沙. 沪港通如何影响公司现金持有?[J]. 北京工商大学学报(社会科学版), 2020(4): 69–80. |

| [21] | 于博, 吴菡虹. 沪港通的绩效增长与反向选择效应——兼论实现高质量增长的资本市场改革路径[J]. 财贸经济, 2020(2): 54–68. DOI:10.3969/j.issn.1002-8102.2020.02.004 |

| [22] | 张成思, 张步昙. 中国实业投资率下降之谜: 经济金融化视角[J]. 经济研究, 2016(12): 32–46. |

| [23] | 张成思, 郑宁. 中国实业部门金融化的异质性[J]. 金融研究, 2019(7): 1–18. |

| [24] | 钟凯, 孙昌玲, 王永妍, 等. 资本市场对外开放与股价异质性波动——来自“沪港通”的经验证据[J]. 金融研究, 2018(7): 174–192. |

| [25] | 钟覃琳, 陆正飞. 资本市场开放能提高股价信息含量吗? ——基于“沪港通”效应的实证检验[J]. 管理世界, 2018(1): 169–179. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2018.01.014 |

| [26] | Aggarwal R, Erel I, Ferreira M, et al. Does governance travel around the world? Evidence from institutional investors[J]. Journal of Financial Economics, 2011, 100(1): 154–181. DOI:10.1016/j.jfineco.2010.10.018 |

| [27] | Ding R, Hou W X. Retail investor attention and stock liquidity[J]. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2015, 37: 12–26. DOI:10.1016/j.intfin.2015.04.001 |

| [28] | Ferreira M A, Matos P. The colors of investors’ money: The role of institutional investors around the world[J]. Journal of Financial Economics, 2008, 88(3): 499–533. DOI:10.1016/j.jfineco.2007.07.003 |

| [29] | Gygli S, Haelg F, Potrafke N, et al. The KOF globalisation index – Revisited[J]. The Review of International Organizations, 2019, 14(3): 543–574. DOI:10.1007/s11558-019-09344-2 |

| [30] | Hadlock C J, Pierce J R. New evidence on measuring financial constraints: Moving beyond the KZ index[J]. The Review of Financial Studies, 2010, 23(5): 1909–1940. DOI:10.1093/rfs/hhq009 |

| [31] | Nozawa W, Managi S. Financial constraints of firms and bank characteristics[J]. Economic Analysis and Policy, 2019, 64: 302–316. DOI:10.1016/j.eap.2019.10.002 |

| [32] | Ryan H E Jr, Wiggins III R A. The interactions between R&D investment decisions and compensation policy[J]. Financial Management, 2002, 31(1): 5–29. DOI:10.2307/3666319 |

| [33] | Stiglitz J E. Capital market liberalization, economic growth, and instability[J]. World Development, 2000, 28(6): 1075–1086. DOI:10.1016/S0305-750X(00)00006-1 |