2021第47卷第9期

2. 中国人民大学 国家发展与战略研究院,北京 100872

2. National Academy of Development and Strategy,Renmin University of China,Beijing 100872,China

一、引 言

中国经济在过去的40年里取得了举世瞩目的成绩,然而,不可否认的是,其在发展中始终存在一块鲜明的短板−农村居民收入长期处于低水平状态,增长相对滞后(陈斌开等,2010)。数据显示,截止2018年,中国依然有5.64亿的农村人口,而平均而言,农村居民人均可支配收入只有14 617.03元,仅仅是同期城镇居民人均可支配收入的0.37倍。如果我们再深入考察农民内部的收入结构可以发现,相当一部分农村居民依然在贫困线的边缘挣扎。受限于诸多因素,中国依然是世界上贫困农村居民最多的国家之一,如何让庞大农村人群的收入取得显著的增长,不仅关系到亿万农民的切身福利,而且关系到中国经济未来能否实现高质量发展,进而实现中华民族伟大复兴的中国梦。

尽管影响农民收入的因素有很多,但是,从现实来看,缺少信贷途径被普遍认为是让农民陷入持续贫困的关键所在(Collins等,2009),融资困难同样也是制约中国农村居民收入提高的桎梏(曹瓅和罗剑朝,2015)。可持续和精准的信贷服务在提高农村居民收入中至关重要(Luan和Bauer,2016),发展中国家的农户家庭普惠金融能够显著提高农户家庭人均收入(尹志超等,2019)。然而,现实中农民又很难获得金融的支持。其中,缺乏有效抵押品是导致农户贷款难问题的根本原因(Adjognon等,2017)。人们很早就认识到,虽然发展中国家的农民拥有很多资产,但由于这些资产权利没有得到明晰和完整的界定,农民难以将积累的资产转化成为活跃的资本,从而很难实现收入的持续增长。农户资产金融价值开发被证明是提高农民收入的重要途径(田庆刚等,2015),因此,从全世界的经验来看,如何将“死资产”转化为“活资本”是农民摆脱贫困的关键(De Soto,2000)。如果能够通过正规的所有权制度清晰地界定和保护这些财产的权利体系,那么当这些资产具备充当贷款抵押物的属性后,就能够使得农民的融资困境得到有效缓解,通过资本市场来撬动农民的收入增长,使其走出贫困的陷阱(De Soto,2000)。①

土地在农民的所有资产中毫无疑问是最重要的一项。土地是农民农业收入的保障(骆永民和樊丽明,2015),甚至在很多地区,土地是农民收入的唯一来源。然而,土地产权常常受到各种各样的限制。例如,在中国,相当长的一段时间里,农民只拥有土地的承包权和使用权以及由此带来的收益权。这种产权的不完整使得土地更多地扮演的是“资产”的角色,而难以实现向“资本”的转化,严重制约了农民的收入增长。为有效解决农村居民在贷款过程中缺乏有效抵押品的难题,激活农村地区“沉睡的资本”,中国逐年开展农地经营权抵押贷款试点工作,并逐步扩大试点范围。土地经营权抵押贷款权能的赋予将覆盖所有拥有土地的农业生产经营者,即使最贫困的农户也可以拥有贷款的资本和条件,因此授权农户将土地经营权作为贷款抵押品,为解决农户贷款难题和收入增长提供了新的途径。②

那么,中国的农地抵押贷款③试点改革是否起到了促进农民收入增长的预期效果呢?其效果在长期来看是呈现何种发展态势?如果农地抵押贷款起到了预想效果,其内在机制是什么?究竟通过何种方式对收入产生了影响?这一政策的效果是否依赖于地区的实施条件,是否存在异质性呢?这一系列问题都有待进一步考证。因此,科学评估其效果并识别农地抵押贷款的作用机制,不仅对于农地抵押贷款的进一步实施具有重要的指导作用,而且对于未来三农政策的制定也有重要的启示意义。基于此,本文利用2005—2017年全国1 831个县域地区的面板数据,采用双重差分方法评估农地抵押贷款试点改革的效果。研究发现,农地抵押贷款政策的确能够显著提高农村居民的收入,而且,农地抵押贷款政策对农村居民的收入增加效应具有持续性,经一系列安慰剂检验和稳健性检验后,这一结论依然成立。进一步的机制识别显示,农地抵押贷款政策主要通过信贷获取便利机制、经济增长反馈机制、农业生产率提高机制和劳动力非农转移促进机制等多个机制来实现收入撬动效应。这意味着,农地抵押贷款政策的确可以通过权利的界定和赋予“唤醒沉睡的资本”,让农民摆脱束缚,实现收入增长。通过异质性检验还发现,农地抵押贷款政策的增收效应在经济基础条件好、农地抵押价值高和制度质量好的地区作用更好。本文的政策启示是,农地权利的放松和赋予是撬动农村居民收入增长的关键一环,成为农民收入增长的关键抓手,而提高政策有效实施所依赖的经济环境和制度质量将有助于政策作用的发挥。

相较于已有文献,本文的边际贡献体现在如下几个方面:第一,已有文献往往采用微观调研数据或案例分析(Cliffe,2011;于丽红等,2016;Bidisha等,2017;牛晓冬等,2017;张珩等,2018)来研究农地抵押贷款制度的效果,缺乏宏观层面的评估,其外部有效性需要进一步检验,据我们所知,本文是第一篇利用大样本县级面板数据对农地抵押贷款政策进行整体评估的文章,这不仅可以从宏观数据层面为农地抵押贷款制度的政策效应提供补充证据,而且可以克服微观数据外部有效性不足的问题。第二,已有文献往往采用截面数据,很难在模型中剔除影响农户收入增长的其他因素,难以准确识别出农地抵押贷款对于农户收入增长的净效应。因为即使没有农地抵押贷款制度的实施,上述地区的农户同样会在其他因素的推动下获得收入增长。而本文利用双重差分方法,可以很好地克服这一不足。第三,已有文献对于农地抵押贷款作用机制的认知停留在信贷途径方面,本文则发现,除了信贷途径外,农地抵押贷款还可以通过推动农村经济增长、提高农业生产率和促进劳动力非农转移等多个机制来实现收入撬动效应,这大大丰富了人们对农地抵押贷款作用机制的认知。第四,通过异质性检验本文还发现,农地抵押贷款政策在经济基础条件好、农地抵押价值高、制度质量好的地区作用更好,这一结论是对现有文献的完善和补充。

本文余下部分安排如下:第二部分是政策背景与理论假说;第三部分交代了本文的数据、变量和识别策略;第四部分是基准回归结果和稳健性检验;第五部分是影响机制检验;第六部分是异质性检验,第七部分是结语。

二、政策背景与理论假说

(一)政策背景

在以家庭联产承包责任制为基础,土地所有权与承包经营权相分离的“两权分离”土地制度下,农村居民积累了大量的“土地资产”,却不能将之作为“有效抵押品”抵押给银行贷款,实现“资产”向“资本”的转化和保值增值。数据表明,虽然中国农村地区的资源性资产存量巨大,但长期以来,财产性收入对农民收入的贡献不到4%(陈雪原,2015)。

为了解决上述问题,早在1988年,在中央和地方政府支持下,贵州省湄潭县就成立了湄潭县土地金融公司,试图以土地经营权为抵押发放贷款的方式来推动农业发展与提高土地利用效率。但因为试验期间出现贷款偏离农业用途和严重亏损等问题,湄潭县土地金融公司于1997年关闭,“湄潭试验”以失败告终。然而,农地经营权抵押贷款的实践探索并未停止,2003年,宁夏同心县开始了农地抵押贷款自下而上的民间尝试,由农民自发成立了农地经营权抵押贷款协会,以农地经营权入股成为会员,通过会员联保、协会担保的方式向当地金融机构申请贷款。截至2014年,同心县已经成功发放农地经营权抵押贷款2.2亿元,涉及抵押土地面积5.3万余亩(赵翠萍等,2015)。2005年,重庆江津区在国家开发银行重庆市分行的“官方”推动下,鼓励农民将农地权利以及地上附着物入股,以公司股权进行抵押贷款,并由地方政府成立的担保公司进行担保,这以股权抵押的模式巧妙避开了法律中关于禁止农地承包经营权抵押的规定。2006年,福建明溪县采取了自上而下的试点模式,贷款过程中由政府提供信息平台,为农地经营权的抵押登记、价值评估和处置等关键环节提供服务。同一时期涌现出的试点还有福建、浙江、河南、重庆、贵州、广西、湖南、山东、江西和陕西等地的26个县(市、区)。

首次给予农地抵押贷款明确指引的是2009年中央一号文件与随后央行与银监会联合发布的《关于进一步加强信贷结构调整促进国民经济平稳较快发展的指导意见》,其中提到“有条件的地方可以探索开办土地经营权抵押贷款”,至此,试点农地抵押贷款的帷幕正式开启。在中央政策的鼓励下,有条件的省份纷纷制定相应试点办法,积极开展试点工作。

随着实践的探索,法律层面的调整终于真正展开。2014年中央一号文件首次明确提出,“要在坚持农村土地集体所有的前提下,促使承包权与经营权分离,形成所有权、承包权、经营权三权分置,经营权流转的格局”,并且“稳定农户承包权、放活土地经营权、允许承包土地的经营权向金融机构抵押融资……推动修订相关法律”。中央于2015年年底选择了232个县(市、区)作为试点地区,2016年年初在试点地区展开了试点工作,后续的中央一号文件也屡次强调要“深入推进承包土地的经营权抵押贷款试点”。关于农地经营权在流转和抵押过程中遇到的法律问题,2015年出台的文件明确指出,“在试点地区暂时调整实施《物权法》《担保法》关于集体所有的耕地使用权不得抵押的规定”,这一规定解决了试点地区面临的法律障碍。2018年国家对《农村土地承包法》进行了新的修正,并于2019年1月1日正式生效,其中第四十九条规定“承包土地的经营权可以依法采取转让、出租、入股、抵押或者其他方式流转”,新的法规涵盖了“抵押”,农地经营权抵押贷款有了明确的法律依据。

(二)理论假说

从理论与现实观察来看,农地经营权抵押贷款政策可以促进农村居民收入增长(Cliffe,2011;于丽红等,2016;Bidisha等,2017;牛晓冬等,2017;张珩等,2018)。具体地,农地抵押贷款政策促进农村居民收入增长的主要作用机制可以总结为以下四个方面。

第一,信贷获取便利机制。农地使用权的赋予对信贷增长有着积极的影响(Deininger和Goyal,2012),农地经营权抵押贷款通过触发农村市场的“德•索托效应”来实现农村居民收入增长。长期以来,农村金融在推进过程中具有很强的门槛效应(Carter和Olinto,2003;Boucher等,2005;Luan和Bauer,2016),往往是那些富裕农户才可享有农村金融服务,贫困农户甚至农村小微企业长期受到金融排斥。而农地抵押贷款政策具有普惠金融的特征,可以消除普通农户尤其是贫困农户在贷款中遇到的门槛效应,提高了农村金融资源在配置过程中的公平性。覆盖范围更广的金融服务可以帮助农村居民减少贫困、增加收入。而且,对于政策制定者来说,普惠性金融发展可以取得一石二鸟的作用,普惠金融体系发展越好,居民的收入增长越快,基尼系数越低(Beck等,2007a)。除了可以促进普惠金融发展外,农地抵押贷款政策还可通过增加土地投资和儿童人力资本投资等途径减缓贫困(Galiani和Schargrodsky,2011;Santos等,2014)。农地抵押贷款政策使农民的信贷获取更加便利化,进而促进农村居民收入增长(Beck等,2007b),这也是农地抵押贷款政策实施的初衷。

第二,经济增长反馈机制。农地抵押贷款政策的一个重要功能是通过储蓄—投资转化、资源优化配置和促进农业产业分工等方面来推动经济增长,而总体的经济增长反过来可以通过多个渠道促进农村居民收入增长:(1)涓滴效应。经济增长带来农村地区整体物质水平的提高,将通过“涓滴效应”引起低收入群体福利的改善和收入的提高。如经济增长可以吸纳更多的农村劳动力就业,进而增加收入。再如可以通过增加消费来带动农村居民福利的改善(Dollar和Kraay,2002)。(2)增加税收和转移支付。经济增长可以通过税收收入来提高当地财政收入(周黎安等,2012),相应的对农村居民的转移性支出如扶贫资金、医疗支出、教育支出等也会增加,有利于收入提高。(3)促进有效投资。随着农地抵押贷款和土地流转的实施,现代农业成为经济增长的源泉,过程中现代农业生产要素被引入,相关产业的有效投资机会增加,并能通过有效投资提高农户生产的收益率,进而增进农户福利和收入水平,因此可以通过有效投资来增加农村居民收入水平(朱喜等,2010)。

第三,农业生产率提高机制。农地抵押贷款政策还可以通过提高农业生产率来实现农村居民收入增加。土地使用权可以交易和抵押后,缓解了流动性约束,农户可以进行多样化的加强生产力的投资,促进农地效率(Ghebru和Holden,2015)。证据显示,与攒钱投资的农户相比,通过抵押贷款投资的农户在牲畜资产和林业收入方面更领先一步(Ameha等,2014)。通过评估世界银行与马拉维联合开展的农地信贷项目发现,在接受金融和技术援助后,受益者的土地持有量、农业产量和高附加值作物的生产显著增加,但援助结束后,农户转向了低投入低受益的普通作物生产(Mendola和Simtowe,2015)。来自巴西的证据也表明,农地信贷改革政策实施后增加了农业投资,并引起农业生产率显著增加88%(Fitz,2018)。

第四,劳动力非农转移促进机制。在中国迎来刘易斯拐点的情况下,非农经营和工资性收入已经成为农村居民收入中最主要的部分(蔡昉和王美艳,2016)。农村劳动力在非农转移过程中,不仅通过干中学和集聚效应等提高了自身生产率,更是对中国经济增长做出了重要贡献(程名望等,2018)。因此,促进农业就业人口更多地向非农产业转移就成为解决农村居民收入低下问题的重要途径,而可以流转和抵押的农地制度为这一切提供了可能性。土地流转解除了农业劳动力转移中的障碍,农地抵押贷款则解决了农民的资金约束,因此,农地抵押贷款政策可以通过农地流转与抵押贷款加速−农业劳动力转移−非农收入增加的链条传递,最终促进农村居民收入增长。已有的文献指出,信贷约束使得农户参与非农经济活动和自主创业的比例降低了6.3%,而消除信贷约束后,农户从事非农经济活动的比例上升,收入也显著增加(Ali等,2014)。信贷有助于发展农村非农经济(Luan和Bauer,2016),增加农村家庭非农收入(Bidisha等,2017)。因此,本文提出如下假说:

假说1:农地经营权抵押贷款促进了农村居民收入增长,主要通过信贷获取便利机制、经济增长反馈机制、农业生产率提高机制和劳动力非农转移促进机制等来实现。

三、数据、变量与识别策略

(一)数据、变量和描述性统计

本文拟采用2005—2017年中国1 831个县域地区的面板数据来评估农地抵押贷款对农村居民收入影响的净效应。数据来源为2001—2018年历年的《中国区域经济统计年鉴》《中国县域经济统计年鉴》、各省份统计年鉴以及万得数据库,在原始数据的搜集过程中,尽管通过上述途径对有关指标进行了全面的提取、整理与补充,但仍然发现2001—2004年期间的数据缺失较严重,因此最终选定的样本区间为2005—2017年。同时,由于样本时间跨度较长,存在一些地区由县调整为区的情况,考虑到撤县设区往往同时导致大量的农村人口被转为城市户口,因此为了更准确评估,剔除了这部分样本,最终形成了2005—2017年1 831个县域地区的面板数据。

有关指标的选取与说明如下:

(1)被解释变量。本文选取“农村居民人均纯收入”(income)来捕捉农村居民收入的变化。并运用样本期间的各个省份的居民消费价格指数CPI进行了平减计算,以消除通货膨胀的影响。需要说明的是,出于完善收入统计指标、城乡发展一体化的考虑,2014年之后统计部门将农村居民收入指标“农村居民人均纯收入”改为了“农村居民可支配收入”,鉴于后续年份中无法查询到“农村居民人均纯收入”,通过指标“农村居民可支配收入”进行了补充。④

(2)核心解释变量。本文构建的核心解释变量是“农地抵押贷款试点”(landloan),若某一县域在某一年份开始开展试点,则在试点当年及以后赋值为1,否则赋值为0。如前所述,农地抵押贷款政策试点除了中央层面确认的试点名单外,各个地区在很早就开始了地区试点,因此,为了准确地捕捉到农地抵押贷款的真实执行情况,文中基于农地抵押贷款相关报道+政府官方文件的原则收集数据。由于农地抵押贷款政策的特殊性,该项政策的落地需要多方合力才能完成。由此该项政策出台后,需要增加或创造农户及新型农业经营主体等的信贷需求、增加农村金融机构信贷供给、建立和完善第三方土地流转以及估价平台等,为使多方知晓,政府部门必然会对相关政策及落实情况进行官方和媒体等多渠道报道。尤其是首笔农地抵押贷款成功发放后,为起到总结经验、示范引领、带动全局和彰显社会责任等多重效应,政府及金融机构也会进行多方报道。我们在数据收集中尽可能避免统计只出台政策性文件而未落地的情况,因为没有实际发生的农地抵押贷款并不会对农村居民收入增长产生实质性影响。我们采取如下四个步骤来进行互补印证并对变量进行赋值:第一步,在中国知网上通过关键词“经营权抵押贷款”进行文献检索,对检索到的2002年以来发表的2 468条相关文献进行了阅读,若文献中提到某一县域于某一年份进行了试点改革,则相应的对变量landloan赋值1;第二步,通过互联网检索进行再次确认或补充搜集,在2005-2017年的年份内,按照年份逐年检索的方式检索关键词“经营权抵押贷款”,如果从官方媒体中检索到了关于某县域成功发放农地抵押贷款的新闻报道,例如《人民日报》《金融时报》《新华日报》《经济日报》《经济参考报》《光明日报》《中国城乡金融报》《辽宁晚报》《贵州都市报》《山西晚报》等官方媒体以及新华网、和讯财经、中国金融界网、东楚网等网络媒体的报道,我们将根据报道对有关县域进行赋值。第三步,查阅了各个省实行农地抵押贷款政策的官方文件,且为了避免一些地方只是出台政策性文件但现实中没有落实到位的“一纸空文”现象,我们通过继续查询该省政府及下辖市政府、县政府的官方网站进行再次核实和确认,如果官方文件中明确提出农地抵押贷款并在官网上查到有相关报道的,则确认该地实施了试点改革,从试点年份开始赋值1。若仅有某市的政策性文件但是无法查到相关报道和知网文献等辅助性材料的,赋值为0。第四步,考虑到一些地方的改革试点早于国家试点名单,而在地方改革试点年份起,其效果应该有所体现,因此,我们对指标的赋值以能查到的最早出现的时间为准,例如有的县域在2011年已经开始了地方试点,在2016年国家出台的国家试点县名单中再次提到,则仍然从2011年开始赋值。

(3)控制变量。为控制其他变量的影响,我们选取了一系列可能会影响到农村居民收入的控制变量。第一类控制变量反映地区金融发展水平。本文采用文献通常的做法,使用金融机构年末贷款余额占GDP的比重来衡量(邵宜航等,2015)。第二类控制变量反映地方政府财政支出规模。财政支出通过再分配效应会对农民的收入产生一定影响(Paternostro等,2007),但这种影响也可能是不确定的(Anderson等,2018),本文通过计算县政府公共财政支出与地区生产总值的比重得出地方政府财政预算支出规模这一指标。第三类控制变量反映县域经济发展水平。通过县域工业总产值占GDP比重来衡量地区工业化和城镇化发展程度,通过人均固定资产投资额来反映地区经济发展情况,上述指标构成了地区经济发展的源泉与重要驱动力(刘瑞明和赵仁杰,2015),还通过人均粮食产量反映地区粮食产业发展情况。第四类控制变量反映地区的医疗和教育特征。通过每百人拥有医疗卫生机构床位数反映地区医疗水平及居民健康程度,通过在校中小学人数对数反映地区教育水平。

各变量的定义、计算与描述性统计见表1。

| 变量名称 | 变量含义 | 计算方法 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| income | 农村居民收入 | 农村居民人均纯收入(万元) | 0.512 | 0.287 | 0.100 | 1.520 |

| landloan | 农地抵押贷款 | 虚拟变量(0,1) | 0.100 | 0.300 | 0 | 1 |

| finance | 贷款余额占比,反映地区金融发展水平 | 金融机构年末贷款余额(万元)/县区GDP(万元) | 0.520 | 0.267 | 0.181 | 1.194 |

| govment | 财政预算支出规模,反映地方财政调控能力 | 政府公共财政支出(万元)/县区GDP(万元) | 0.254 | 0.224 | 0.045 | 1.317 |

| industry | 工业总产值占比,反映地区工业化水平 | 县区工业总产值(万元)/县区GDP(万元) | 0.988 | 0.699 | 0.018 | 3.219 |

| perfixed | 人均固定资产投资额,反映地区经济发展情况 | 县区固定资产投资额(万元)/县区总人口(人) | 1.800 | 1.901 | 0.010 | 10.300 |

| pergrain | 人均粮食产量,反映地区粮食产业发展情况 | 县区粮食总产量(吨)/县区总人口(人) | 0.514 | 0.369 | 0.026 | 5.600 |

| health | 每百人拥有床位数,反映地区医疗健康水平 | 医疗卫生机构床位数(床)/ 县区总人口(百人) | 0.292 | 0.158 | 0.001 | 3.780 |

| lnedu | 在校中小学人数的对数,反映地区教育水平 | 小学与中学在校学生数(人)取对数 | 5.404 | 2.867 | 2.453 | 11.140 |

(二)识别策略

在本文研究所涉及的2005—2017年中,全国范围内先后有635个县域开展了农地抵押贷款试点工作,这为我们提供了地区和时间的两种差异来运用双重差分方法(DID)识别农地抵押贷款对农村居民收入的影响效应。⑥由于各试点地区开展试点的年份并不统一,我们设置了landloan变量,代表是否进行了农地抵押贷款试点,将开始试点当年及以后对landloan赋值1,否则赋值0。为消除可能影响估计结果准确性的不可观测因素和时间效应,本文通过控制县域的个体效应和时间效应,设定双向固定效应模型来实现双重差分,以考察农地抵押贷款政策对农村居民收入影响的净效应。模型设定如下:

| Yit=α0+β1landloanit+αXit+γt+ui+εit | (1) |

式(1)中,

四、基准回归结果与稳健性检验

(一)基准回归结果

如前所述,本文选取双重差分方法来评估农地抵押贷款政策对农村居民收入影响的净效应,回归结果见表2。

| 因变量:income | (1) | (2) |

| landloan | 0.022*** (0.003) |

0.019*** (0.003) |

| 控制变量 | 未控制 | 控制 |

| 时间固定效应 | 控制 | 控制 |

| 个体固定效应 | 控制 | 控制 |

| Observations | 20 545 | 17 877 |

| R-squared | 0.926 | 0.927 |

| r2_within | 0.003 | 0.107 |

| 注:①括号内为回归系数对应的聚类后的稳健标准误;②*、**和***分别表示显著性水平为10%、5%和1%;③模型中控制变量有:finance、govment、industry、perfixed、pergrain、health和lnedu。下表统同。 | ||

表2中,列(1)是没有加入控制变量的回归结果,列(2)是加入其他控制变量后的回归结果。可以发现,无论是否加入控制变量,农地抵押贷款均显著促进了农村居民收入增加。根据列(2),农地抵押贷款试点改革在1%置信水平上显著为正,说明试点改革可以带来农村居民收入平均增加0.019万元,相当于农村居民人均纯收入上升了3.7%(0.019/0.51=3.7%)。上述结果表明农地抵押贷款确实提高了农村居民收入水平,这对于农村居民实现脱贫致富、缩小贫富差距、迈向共同富裕有着极为重要的参考意义。

(二)稳健性检验

1. 平行趋势检验

为了保证平行趋势假设成立,我们需要检验试点地区与未试点地区的变动趋势在试点之前是否存在显著差异。借鉴已有文献的普遍做法,本文采用动态DID的方法检验平行趋势是否满足,在模型(1)的基础上设定如下回归模型。

| Yit=α0+∑i=6i=−6βiDi+αXit+γt+ui+εit | (2) |

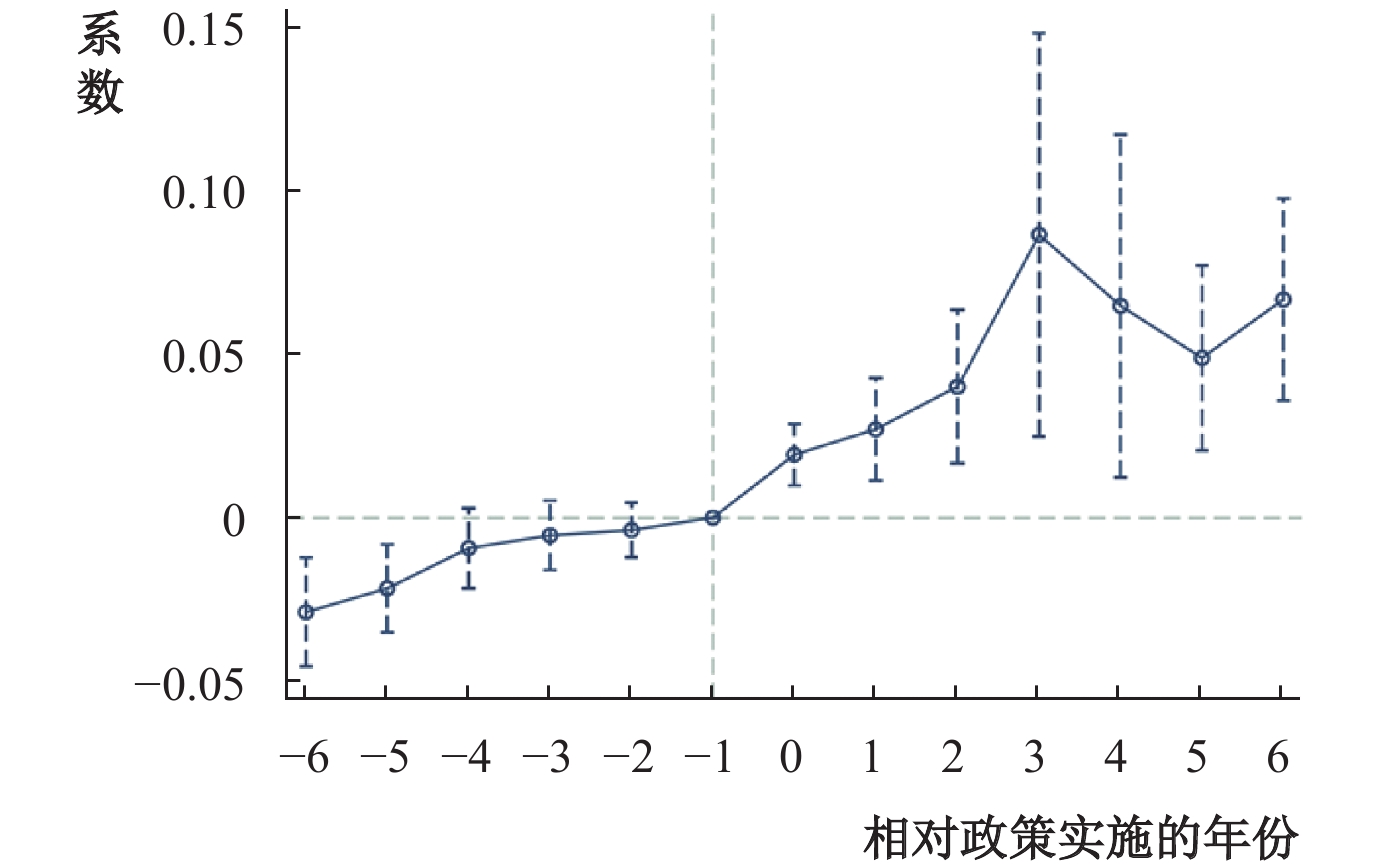

其中,

|

| 图 1 农村居民收入的平行趋势检验 |

图1中横轴代表相对政策实施的年度,所反映的信息表明:第一,在试点前1年到前4年的年份里,系数

2. 安慰剂检验

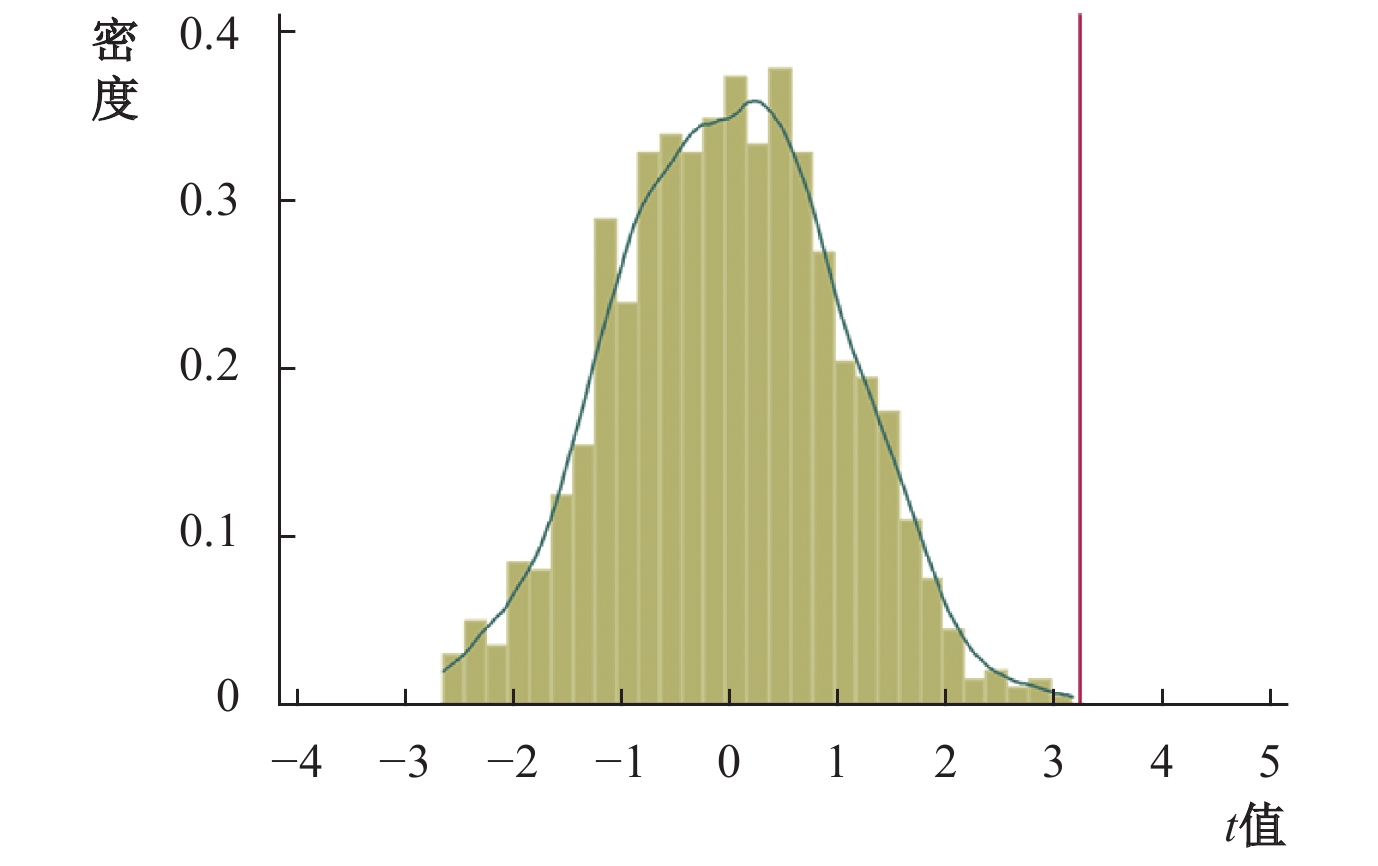

除了农地抵押贷款政策这一政策因素变化外,一些别的政策因素或随机性因素也有可能对农村居民收入的提高产生影响,我们结合已有文献对政策实验随机性检验的处理办法(Cantoni等,2017)进行安慰剂检验。

按照真实的农地抵押贷款政策试点在每年的开展情况,同比例随机生成1 000个假想的处理组,利用这1 000个假想的处理组回归结果来检验政策效应。具体做法是:分别利用这1 000个假想处理组进行双重差分回归,重复进行1 000次,将每次回归结果的t检验值统计出来,做出1 000次回归中变量“随机的农地抵押贷款”的系数所对应t值的核密度图,与真实的变量“农地抵押贷款”的回归系数所对应的t值进行比较。结果如图2所示,在图2中,我们生成的1 000次“随机农地抵押贷款”处理组的回归结果中,回归系数的t值均落在了真实的变量“农地抵押贷款”回归系数t值的左边,也就是说,在我们随机生成的政策冲击下,并没有对农村居民收入产生显著的正向作用。以上说明我们犯“取伪错误”的概率是极低的,通过安慰剂检验进一步表明,前文得出的农地抵押贷款的政策效应结果是比较稳健的。

|

| 图 2 1 000次回归中农地抵押贷款对农村居民收入的回归系数t值 |

3. 其他稳健性检验

本文还运用如下方法进行了稳健性检验:

(1)为进一步使样本满足平行趋势,运用双重差分倾向得分匹配方法(PSM-DID)构造出满足共同趋势假设的处理组与控制组进行稳健性检验;

(2)考虑到进入试点的地区与非试点地区很可能会在地理位置、经济水平和社会发展等方面存在一些固有差异,而随着时间的推移,这些实验组与对照组之间的固有差异本身很可能会对农民收入产生影响,从而导致估计偏差。为解决这一问题,本文采用县域所处位置是否东部地区、是否中部地区、是否西部地区以及是否胡焕庸线右侧地区作为地理位置先决因素的代理变量,还采用地区人均GDP和人均财政收入作为地区经济、社会发展程度的代理变量,引入上述代理变量与时间线性趋势的交乘项,从线性的角度控制了县域之间原来固有的特征差异对农民收入的影响后进行检验;

(3)为解决试点地区选取可能出现的内生性问题,运用工具变量法广义矩估计(GMM)进行检验,选取农村土地承包经营权确权登记颁证政策作为农地抵押贷款政策的工具变量,农地抵押贷款政策的施行需要明晰的农地产权归属,同时地方政府部门是否加快土地承包经营权确权登记并不以农民收入的高低作为依据,因此农村土地承包经营权确权登记颁证政策满足工具变量的条件;

(4)统计年鉴中2014年之前为“农村居民人均纯收入”而之后为“农村居民可支配收入”,该指标可能对2014年前后农地抵押贷款政策的效应测度产生影响,文章以2014年为界,按照以年份分组、年份和地区同时分组的方式来进行检验;

(5)样本开始的年份中,试点地区的数量较少,随着政策的松动,在后来的年份中试点地区扩大较多,为克服处理组范围扩大引起的偏差,文章通过缩短样本年份区间和仅考虑中央试点的方法进行稳健性检验;

(6)在农地抵押贷款政策出台的同一时期,国家还出台了一些其他惠农政策,为排除可能会影响到农村居民收入的政策干扰,我们将粮食生产大县奖励政策、免除义务教育学杂费、设立国家级贫困县三项代表性的惠农政策引入模型进行检验;

(7)一些省份可能会出台一些影响农村居民收入的政策,而这种不同省份随时间变动的效应难以被时间固定效应和地区固定效应捕捉,因此,本文进一步引入省份—时间的联合固定效应进行稳健性检验。

上述稳健性检验回归结果均可以支持我们前文的结论,即农地抵押贷款政策确实可以显著促进农村居民收入增长。

五、影响机制检验

根据前文分析,农地抵押贷款能够促进农村居民收入的大幅提升,那么,农地抵押贷款促进收入增长的影响机制是否存在呢?本节试图在前文的基础上进行逐一验证。

关于信贷获取便利机制,我们选取户均贷款余额(ploan,万元)来衡量金融服务,通过计算金融机构各项贷款余额/县区总户数的比值得出,因为在其他条件不变情况下,若农地抵押贷款促进了户均贷款余额的提高,则意味着农村居民的贷款可得性也得到提高,可以享有更好的金融服务。回归结果如表3中列(1)所示,回归系数显著为正,说明农地抵押贷款政策确实可以增加居民的信贷,进而促进农村居民收入增加。这一结论与已有的文献相吻合,从国际经验来看,农地使用权的赋予对信贷增长有着积极的影响(Deininger和Goyal,2012)。

| 因变量 | 信贷获取

便利机制 |

经济增长

反馈机制 |

农业生产率

提高机制 |

劳动力非农转移促进机制 | |

| (1)

ploan |

(2)

GDP |

(3)

First_Added |

(4)

labor |

(5)

worker |

|

| landloan | 0.491** (0.224) |

1.127*** (0.295) |

2.199*** (0.220) |

−0.150

(0.129) |

2.315*** (0.398) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 个体固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Observations | 13 273 | 19 698 | 19 698 | 13 032 | 19 571 |

| R-squared | 0.868 | 0.979 | 0.916 | 0.975 | 0.253 |

| r2_within | 0.227 | 0.128 | 0.087 | 0.018 | 0.010 |

关于经济增长反馈机制,我们选取地区生产总值GDP(亿元)来表征经济增长。回归结果如表3中列(2)所示。回归结果显著为正,可以认为农地抵押贷款政策在1%置信水平上显著促进了地区经济增长,这有利于农村居民收入的增长。

表3中列(3)显示了农业生产率提高机制的检验结果,关于农业生产率,我们选取第一产业增加值(First_Added,亿元)来度量,当其他条件不变时,区域内第一产业增加值的变化可以有效地度量农业生产率。回归结果显示,农地抵押贷款的确可以提高第一产业增加值的增长。

关于劳动力非农转移促进机制,分别选取第一产业从业人员(labor,万人)和第二、三产业从业人员(worker,万人)⑦进行回归,结果在表3中列(4)和列(5)列出。我们发现,农地抵押贷款政策可以显著促进第二产业与第三产业从业人员的增加,同时第一产业从业人员labor的系数为负,说明农地抵押贷款政策减少了第一产业从业人员。上述结果表明农地抵押贷款的确可以促进劳动力非农转移。参与高回报的非农劳动和实现非农收入的增长将更有利于农村居民总收入的快速提高和城乡收入差距的缩小。

通过上文分析,我们验证了假说1,识别出农地抵押贷款促进农村居民收入增长的四个作用机制,分别是信贷获取便利机制、经济增长反馈机制、农业生产率提高机制和劳动力非农转移促进机制,农地经营权抵押贷款可以通过上述机制来实现农村居民收入增长。

六、异质性检验

不同县域之间存在地理区位、经济水平、农地价值和制度质量等异质性特征,而这些异质性特征对农地抵押贷款政策增收效应的发挥会产生影响。我们通过引入交互项的方式进行异质性检验。

(一)区分地区经济基础与农地价值来观测异质性

中国经济发展水平存在一定的区域性差异,同时农地价值随着区域经济的发达程度、农业普适性等特征也会表现出差异性。农地抵押贷款政策对经济条件良好、获贷额度较大的家庭收入才具有显著正向影响(Luan和Bauer,2016),当抵押品在一定价值之下时,考虑到交易成本等因素,金融机构不愿意发放贷款(Carter和Olinto,2003),也不足以引起农户投资动机的很大变化(Jacoby和Minten,2007)。为了验证以上差异对农地抵押贷款增收效果的影响,我们选取海拔高度(height)、纬度×海拔(latitude_height)、东中西部(region)、是否边远地区(far)和是否贫困区(poor)五个变量作为区分地区经济基础与农地价值的代理变量。海拔高度(height)按照各县域所在地级市市中心的海拔高度赋值。纬度×海拔(latitude_height)可以分析纬度和海拔叠加作用下的政策效应,使用各地级市市中心所在地的海拔高度与纬度的乘积赋值。一般而言,海拔越高,温度越低,农业发展的普适性越低,农地价值相对越低,且海拔与经济发展显著负相关(翟岁显和孙爱存,2012)。关于东中西部(region),东部地区赋值1,中部地区赋值2,西部地区赋值3,一般来说,东部地区的经济发展与农地价值要高于中西部地区。是否边远地区(far)的划分依据是《关于艰苦边远地区范围和类别的规定》(国人部发【2006】61号),文件确定了984个县(市、区),艰苦边远地区具有边疆境县、高寒、贫困、少数民族自治等多种含义,属于边远地区对far赋值1,非边远地区赋值0。是否贫困区(poor)的划分依据是国务院扶贫开发领导小组办公室2005—2017年期间公布的国家扶贫开发工作重点县名单,属于贫困县对poor赋值1,否则赋值0。然后依次引入上述变量与农地抵押贷款政策landloan的交互项进行回归,回归结果如表4列M1

| 因变量: income |

区分地区经济基础与农地价值 | 区分地区制度质量 | ||||||

| M1 height |

M2 latitude_height |

M3 region |

M4 far |

M5 poor |

M6 mkt |

M7 miolaw |

M8

gm |

|

| landloan | 0.089*** | 0.093*** | 0.186*** | 0.074*** | 0.068*** | −0.180*** | −0.011*** | −0.12*** |

| (0.009) | (0.010) | (0.016) | (0.007) | (0.007) | (0.011) | (0.004) | (0.010) | |

| landloan×Mi | −0.105*** | −0.004*** | −0.075*** | −0.129*** | −0.096*** | 0.030*** | 0.003*** | 0.02*** |

| (0.013) | (0.000) | (0.007) | (0.013) | (0.009) | (0.002) | (0.001) | (0.002) | |

| Mi | −0.032*** | −0.001*** | −0.067*** | −0.030*** | −0.129*** | 0.019*** | 0.014*** | 0.01*** |

| (i=1…8) | (0.003) | (0.000) | (0.003) | (0.004) | (0.010) | (0.002) | (0.001) | (0.002) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 个体效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 观测值 | 17 863 | 17 793 | 17 883 | 17 883 | 17 883 | 17 877 | 12 636 | 12 636 |

| R-squared | 0.486 | 0.486 | 0.527 | 0.480 | 0.540 | 0.930 | 0.961 | 0.958 |

| r2_within | 0.114 | 0.117 | 0.120 | 0.116 | 0.121 | 0.136 | 0.146 | 0.084 |

| 注:M1= height,M2= latitude_height,M3= region,M4= far,M5= poor,M6= mkt,M7= miolaw,M8= gm。 | ||||||||

观察表4可以发现,五个交互项的系数均在1%的置信水平上显著为负,表明地区经济越不发达,越是高寒、贫困地区,农地抵押贷款的政策效应越会被削弱。农地抵押贷款政策的增收效应在经济基础条件好、农地抵押价值高的地区发挥得更好。

(二)区分地区制度质量来观测异质性

金融改革如果要取得良好绩效往往以完善的制度框架为前提(Arestis等,2002),地区间的制度质量差异同样会对农地抵押贷款政策的增收效应产生重要影响。

关于制度质量,我们选用樊纲等学者开发的市场化指数来衡量,该指数近年来在研究中得到广泛的应用,能比较好地代表制度环境质量(罗炜和饶品贵,2010)。我们根据樊纲等学者所编制的《中国市场化指数−各地区市场化相对进程2011年度报告》和《中国分省份市场指数报告(2018)》中的“中国各地区市场化指数”(mkt)衡量制度质量,市场化指数越大,则地区市场化进程越高,制度质量越好。此外,从2008年开始,樊纲市场化指数还涵盖了市场中介组织的发育和法律制度环境评分、政府与市场关系评分等指标。其中,市场中介组织的发育和法律制度环境评分通过市场中介组织的发育以及对生产者合法权益的保护、知识产权保护和消费者权益保护等法律制度来衡量制度环境;政府与市场关系评分通过市场分配经济资源的比重、减轻农民的税费负担、减少政府对企业的干预、减轻企业的税外负担及缩小政府规模等指标进行衡量。由此,这两项指标的评分越高,表示该地区的制度质量越好。所以,我们还选取了市场中介组织的发育和法律制度环境评分(miolaw)与政府与市场关系评分(gm)这两项指标衡量制度质量。我们依次引入了中国各地区市场化指数(mkt)、市场中介组织的发育和法律制度环境评分(miolaw)以及政府与市场关系评分(gm)与农地抵押贷款政策landloan的交互项进行回归,回归结果如表4中列M6—M8所示。

根据表4,三个交互项的回归结果均在1%的置信水平上显著为正,表明地区试点农地抵押贷款政策后,该地的制度质量越好,该项政策对农民收入增加的促进效应就越大。即农地抵押贷款政策的增收效应在制度质量好的地区发挥更好。另外需要说明的是,模型M6—M8中landloan的系数变为负数,这是加入制度质量的相关控制变量与农地抵押贷款政策的交互项后引起的,并不意味着农地抵押贷款政策与农民收入增加存在负相关关系。

七、结 语

本文利用2005—2017年全国 1 831个县域地区的面板数据,采用双重差分方法考察了中国农地抵押贷款试点改革的效果。研究发现:第一,从效果来看,农地抵押贷款政策显著地提高了农村居民的绝对收入,这一结论在进行多项稳健性检验后依然成立。第二,从趋势来看,农地抵押贷款政策对农村居民收入的增加具有可持续的长期影响。第三,从机制来看,农地抵押贷款政策的收入撬动效应不仅可以通过信贷渠道实现,而且可以通过经济增长反馈机制、农业生产率提高机制和劳动力非农转移促进机制等多个机制来实现。第四,从异质性来看,农地抵押贷款政策的增收效应在经济基础条件好、农地抵押价值高以及制度质量好的地区发挥更好。本文研究克服了已有文献中的不足,弥补和拓展了相关文献的认识。

就中国的现实而言,本文的研究发现为未来相关政策的出台和调整提供了重要的启示:第一,农地经营权抵押贷款政策尚处于试点阶段,根据本文的发现,农地抵押贷款政策的实行可以显著提升农村居民收入水平,而且这一影响随着实施年份的增加而不断强化。因此,未来应进一步为农地抵押贷款政策的试行创造条件,在条件成熟的地区进一步放开试点范围,在更大范围内将农地抵押贷款政策落到实处,让更多的农村居民可以分享到农地抵押贷款政策带来的制度红利,最终实现农村居民收入的可持续增长。第二,农地抵押贷款增收效应的有效发挥与地区经济发展程度和制度质量建设密切相关,因此,在农地抵押贷款政策实施的同时,应根据我国区域发展的不平衡性,特别在欠发达地区持续深化供给侧结构性改革,着力提高政策有效实施所依赖的制度质量和经济环境,以真正实现区域间协调发展,缩小地区间收入差距。第三,本文的发现表明,农地权利的放松是撬动农村居民收入增长的关键一环,通过权利的界定和赋予,可以“唤醒沉睡的资本”,让农民的“死资产”转化为“活资本”,成为农民收入增长的关键抓手。因此,未来我们的“三农政策”应该进一步“赋权于民”“还权于民”,以真正激发基层的能动性和创造性,在增加农村居民收入的同时,实现乡村振兴和民族复兴。

① 这种通过明晰资产产权、扩大抵押品的范围,从而改善经济绩效的现象,被称为“德·索托效应”(De Soto effect)。

② 截至2017年,已经累计在全国范围内的635个县(市、区)展开试点工作。

③ 文中提到的简称“农地抵押贷款”全称为“农村承包土地的经营权抵押贷款”。

④ 二者的不同是农村居民人均纯收入是初次分配的结果,农村居民人均可支配收入是初次分配加二次分配的结果,即农村居民纯收入扣除公益性、赠送及罚款等转移性支出部分后,再加上农村居民的养老、医疗和保险等转移性收入部分。由于文中研究的是农地抵押贷款对农村居民收入的影响方向,是定性比较而非定量比较,而且农村居民可支配收入与农村居民人均纯收入二者都已经包含了农户的主要收入或大部分收入,为了在更大时间范围内评估政策效应,本文在后续年份中使用农村居民人均可支配收入,将样本范围扩大到了2017年。此外,考虑到指标的微小差异可能会对农地抵押贷款政策的效应测度产生的影响,我们运用年份分组、年份和地区同时分组的方式进行了多项稳健性检验,以进一步支持我们的研究结论。

⑤ 本文对年鉴中出现的极端值进行了1%的缩尾处理,地方财政预算支出规模govment出现了大于1的情况,一个可能的原因是部分贫困地区政府大规模的转移支付所致,工业总产值占比industry也出现了大于1的情况,原因是在年鉴中,工业总产值是产值概念,包含原料价值,而GDP是增加值概念,不含原料价值,所以会出现工业总产值大于GDP的情况。

⑥ 由于在总体样本中剔除了“区”,所以农地抵押贷款试点地区在与总体样本匹配过程中,共成功匹配了478个。

⑦ 根据县域统计年鉴,2013年后新增了第二产业从业人员和第三产业从业人员指标,2013年之前的年鉴统计的是年末单位从业人员人数,根据指标解释,年末单位从业人员人数,反映年末在企业实际从事生产经营活动的全部人员,包括:在岗的职工(合同制职工)、临时工及其他聘用、留用的人员。考虑到第二产业、第三产业从业人员同时也是企业在岗人员,上述指标具有关联性,因此,文中worker在2005—2012年间代表企业年末单位从业人员人数,在2013—2017年间代表第二产业从业人员和第三产业从业人员之和。

| [1] | 蔡昉, 王美艳. 从穷人经济到规模经济——发展阶段变化对中国农业提出的挑战[J]. 经济研究, 2016(5): 14–26. |

| [2] | 曹瓅, 罗剑朝. 农户对农地经营权抵押贷款响应及其影响因素——基于零膨胀负二项模型的微观实证分析[J]. 中国农村经济, 2015(12): 31–48. |

| [3] | 陈雪原. 关于“双刘易斯二元模型”假说的理论与实证分析[J]. 中国农村经济, 2015(3): 34–43. |

| [4] | 程名望, 贾晓佳, 俞宁. 农村劳动力转移对中国经济增长的贡献(1978~2015年): 模型与实证[J]. 管理世界, 2018(10): 161–172. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2018.10.015 |

| [5] | 刘瑞明, 赵仁杰. 西部大开发: 增长驱动还是政策陷阱——基于PSM-DID方法的研究[J]. 中国工业经济, 2015(6): 32–43. |

| [6] | 罗炜, 饶品贵. 盈余质量、制度环境与投行变更[J]. 管理世界, 2010(3): 140–149. |

| [7] | 骆永民, 樊丽明. 土地: 农民增收的保障还是阻碍?[J]. 经济研究, 2015(8): 146–161. |

| [8] | 牛晓冬, 罗剑朝, 牛晓琴. 农户分化、农地经营权抵押融资与农户福利——基于陕西与宁夏农户调查数据验证[J]. 财贸研究, 2017(7): 21–35. |

| [9] | 邵宜航, 刘仕保, 张朝阳. 创新差异下的金融发展模式与经济增长: 理论与实证[J]. 管理世界, 2015(11): 29–39. |

| [10] | 田庆刚, 冉光和, 秦红松. 农村家庭资产金融价值开发对农户经济行为的影响研究——基于重庆市1046户农户的调查数据[J]. 管理世界, 2015(10): 180–181. |

| [11] | 尹志超, 彭嫦燕, 里昂安吉拉. 中国家庭普惠金融的发展及影响[J]. 管理世界, 2019(2): 74–87. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2019.02.006 |

| [12] | 于丽红, 兰庆高, 武翔宇. 农村土地经营权抵押融资农户满意度分析——基于辽宁省试点县的调査[J]. 中国土地科学, 2016(4): 79–87. |

| [13] | 翟岁显, 孙爱存. 论海拔与经济的关系——兼论“海拔效应”对青藏高原地区经济开发的启示[J]. 青海民族研究, 2012(2): 152–159. DOI:10.3969/j.issn.1005-5681.2012.02.028 |

| [14] | 张珩, 罗剑朝, 王磊玲. 农地经营权抵押贷款对农户收入的影响及模式差异: 实证与解释[J]. 中国农村经济, 2018(9): 79–93. |

| [15] | 赵翠萍, 侯鹏, 程传兴. 产权细分背景下农地抵押贷款的基本经验与完善方向——基于福建明溪与宁夏同心两地试点的对比[J]. 农业经济问题, 2015(12): 50–57. |

| [16] | 周黎安, 刘冲, 厉行. 税收努力、征税机构与税收增长之谜[J]. 经济学(季刊), 2012(1): 1–18. |

| [17] | 朱喜, 史清华, 李锐. 转型时期农户的经营投资行为——以长三角15村跟踪观察农户为例[J]. 经济学(季刊), 2010(2): 713–730. |

| [18] | Adjognon S G, Liverpool-Tasie L S O, Reardon T A. Agricultural input credit in Sub-Saharan Africa: Telling myth from facts[J]. Food Policy, 2017, 67: 93–105. DOI:10.1016/j.foodpol.2016.09.014 |

| [19] | Ali D A, Deininger K, Goldstein M. Environmental and gender impacts of land tenure regularization in Africa: Pilot evidence from Rwanda[J]. Journal of Development Economics, 2014, 110: 262–275. DOI:10.1016/j.jdeveco.2013.12.009 |

| [20] | Ameha A, Nielsen O J, Larsen H O. Impacts of access and benefit sharing on livelihoods and forest: Case of participatory forest management in Ethiopia[J]. Ecological Economics, 2014, 97: 162–171. DOI:10.1016/j.ecolecon.2013.11.011 |

| [21] | Anderson E, D’Orey M A J, Duvendack M, et al. Does government spending affect income poverty? A meta-regression analysis[J]. World Development, 2018, 103: 60–71. DOI:10.1016/j.worlddev.2017.10.006 |

| [22] | Arestis P, Demetriades P, Fattouh B, et al. The impact of financial liberalization policies on financial development: Evidence from developing economics[J]. International Journal of Finance & Economics, 2002, 7(2): 109–121. |

| [23] | Beck T, Demirgüç-Kunt A, Levine R. Finance, inequality and the poor[J]. Journal of Economic Growth, 2007a, 12(1): 27–49. DOI:10.1007/s10887-007-9010-6 |

| [24] | Beck T, Demirguc-Kunt A, Peria M S M. Reaching out: Access to and use of banking services across countries[J]. Journal of Financial Economics, 2007b, 85(1): 234–266. DOI:10.1016/j.jfineco.2006.07.002 |

| [25] | Bidisha S H, Khan A, Imran K, et al. Role of credit in food security and dietary diversity in Bangladesh[J]. Economic Analysis and Policy, 2017, 53: 33–45. DOI:10.1016/j.eap.2016.10.004 |

| [26] | Boucher S R, Barham B L, Carter M R. The impact of “market-friendly” reforms on credit and land markets in Honduras and Nicaragua[J]. World Development, 2005, 33(1): 107–128. DOI:10.1016/j.worlddev.2004.09.004 |

| [27] | Cantoni D, Chen Y Y, Yang D Y, et al. Curriculum and ideology[J]. Journal of Political Economy, 2017, 125(2): 338–392. DOI:10.1086/690951 |

| [28] | Carter M R, Olinto P. Getting institutions “right” for whom? Credit constraints and the impact of property rights on the quantity and composition of investment[J]. American Journal of Agricultural Economics, 2003, 85(1): 173–186. DOI:10.1111/1467-8276.00111 |

| [29] | Cliffe L. Agricultural land redistribution: Toward greater consensus[J]. Review of African Political Economy, 2011, 38(127): 179–180. DOI:10.1080/03056244.2011.552784 |

| [30] | Collins D, Morduch J, Rutherford S, et al. Portfolios of the poor: How the world’s poor live on $2 a day[M]. Princeton: Princeton University Press, 2009. |

| [31] | De Soto H. The mystery of capital: Why capitalism triumphs in the west and fails everywhere else[M]. New York: Basic Books, 2000. |

| [32] | Deininger K, Goyal A. Going digital: Credit effects of land registry computerization in India[J]. Journal of Development Economics, 2012, 99(2): 236–243. DOI:10.1016/j.jdeveco.2012.02.007 |

| [33] | Dollar D, Kraay A. Growth is good for the poor[J]. Journal of Economic Growth, 2002, 7(3): 195–225. DOI:10.1023/A:1020139631000 |

| [34] | Fitz D. Evaluating the impact of market-assisted land reform in Brazil[J]. World Development, 2018, 103: 255–267. DOI:10.1016/j.worlddev.2017.10.007 |

| [35] | Galiani S, Schargrodsky E. Land property rights and resource allocation[J]. The Journal of Law and Economics, 2011, 54(S4): S329–S345. DOI:10.1086/661957 |

| [36] | Ghebru H, Holden S T. Technical efficiency and productivity differential effects of land right certification: A quasi-experimental Evidence[J]. Quarterly Journal of International Agriculture, 2015, 54(1): 1–31. |

| [37] | Jacoby H G, Minten B. Is land titling in sub-saharan africa cost-effective? Evidence from Madagascar[J]. The World Bank Economic Review, 2007, 21(3): 461–485. DOI:10.1093/wber/lhm011 |

| [38] | Luan D X, Bauer S. Does credit access affect household income homogeneously across different groups of credit recipients? Evidence from rural Vietnam[J]. Journal of Rural Studies, 2016, 47: 186–203. DOI:10.1016/j.jrurstud.2016.08.001 |

| [39] | Mendola M, Simtowe F. The welfare impact of land redistribution: Evidence from a quasi-experimental initiative in Malawi[J]. World Development, 2015, 72: 53–69. DOI:10.1016/j.worlddev.2015.02.010 |

| [40] | Paternostro S, Rajaram A, Tiongson E R. How does the composition of public spending matter?[J]. Oxford Development Studies, 2007, 35(1): 47–82. DOI:10.1080/13600810601167595 |

| [41] | Santos F, Fletschner D, Savath V, et al. Can government-allocated land contribute to food security? Intrahousehold analysis of west Bengal’s microplot allocation program[J]. World Development, 2014, 64: 860–872. DOI:10.1016/j.worlddev.2014.07.017 |