2021第47卷第5期

2. 广州华商学院 经济管理学院,广东 广州 511300

2. School of Economics and Management,Guangzhou Huashang College,Guangzhou 511300,China

一、引 言

中国在快速发展经济的过程中产生了较为严重的生态退化和环境恶化问题,其中又以水污染的危害最大。2016年在1 940个国家地表水水质监测点中,Ⅰ类和Ⅱ类水仅占到39.9%。虽然国家出台了“水十条”,但河流水质尤其是跨界河流水质要实现根本性改善仍任重道远。面对河流这种典型的准公共物品,中国政府过去主要采取行政命令方式来解决跨界水污染问题,但收效不彰。党的十八大以来,政府积极探索具有市场化性质的横向生态补偿政策,而党的十九大报告更是明确提出要“建立市场化、多元化生态补偿机制”。相较于传统的命令控制型环境政策工具,以混合方式为特征的横向生态补偿,通过弥补环境治理中的市场缺失,实现环境外部成本的内部化,有效地改善了生态环境问题(Wunder等,2008)。横向生态补偿政策是中国生态文明建设过程中的重要制度保障,对保护生态环境、改善农户生计以及企业的技术进步均具有重要影响。发展中国家的实践表明,在横向生态补偿政策实施过程中,实施目标逐步由最初的单一目标(改善生态环境)变为多目标(生态环境和经济发展)(Hayes等,2015)。其主要原因就是受偿地区往往是生态环境脆弱、经济发展水平不高和人民生活水平较低的地方,“饿着肚子保护环境”无法提供解决环境污染的长效机制。中央将横向生态补偿政策作为经济落后地区共享绿色发展成果的重要政策措施,在保护环境的基础上实现经济发展并将发展成果惠及民生,真正实现“绿水青山就是金山银山”。

目前,中国经济正处于转型升级过程中,发展引擎从传统的依靠能源资源和低人力成本等要素驱动的发展方式(刘瑞翔,2013),转向依靠提升企业全要素生产率的方向上来(刘世锦等,2015;蔡昉,2018)。全要素生产率的提升是中国经济保持长期平稳发展(刘世锦等,2015)和中国经济能否成功转型的关键(施震凯等,2018)。横向生态补偿受偿地区往往是中国经济发展水平较低的地区,因此生态补偿的受偿地区也急需通过提高企业全要素生产率来促进经济转型升级,缩小和经济发达地区之间的差距。落后地区的人口红利需要进一步释放,在完善生产要素资源配置的基础上,着力提升技术创新能力,提高全要素生产率,才能够通过发展工业提升地区经济发展的内生动力,从而让居民搭上中国经济转型升级的快车。唯有如此,横向生态补偿才能够实现生态保护和经济发展的双赢。因此,研究横向生态补偿对企业全要素生产率的影响具有重要的现实意义。整体上看,横向生态补偿机制会给上游地区带来保护环境的激励和更大的压力,促使上游地区政府加强环境保护,增加对企业排污税的征收和对技术改造的补贴,淘汰落后产能,而这些措施都会倒逼或促进企业全要素生产率的提高。

随着实践和理论认识的逐步深入,学者们逐步将经济发展和减贫纳入了横向生态补偿政策的研究框架,探讨横向生态补偿如何在改善生态环境的情况下实现受偿地区经济发展和贫困减缓的双重目标。有研究指出,虽然环境保护和改善是横向生态补偿的首要目标,但是作为“副产品”,横向生态补偿也可以有效地改善农村居民的生计条件(Ingram等,2014)。更多的研究者认为经济发展或者减贫就是横向生态补偿政策的主要目标之一。例如,Pagiola等(2005)以拉丁美洲为例,表明当环境服务付费(Payment for Ecological/Environmental Services,PES,在中国一般被称为横向生态补偿)的设计结合当地比较优势时,可以有效降低贫困;Nieratkaa等(2015)通过入户调查并结合案例分析得出,墨西哥的PES项目不仅实现了环境保护,而且促进了社会资本的增加,提高了集体行动的可能性,改善了收入状况,使收入分配更具公平性;Vorlaufer等(2017)通过分析固定支付比例PES和再分配支付PES两种类型后发现,当收入水平更低的参与者面临较高的机会成本时,再分配PES在实现环境保护的基础上可以更有利于低收入群体的收入增加。Young和de Bakker(2014)和Pynegar等(2018)也证明了流域生态补偿产生了同样的效果。一般认为横向生态补偿不仅可以提高受偿地区居民的环境保护意识,而且可以通过宣传、培训等方式增进受偿地区居民的农业生产技能,提高农业生产能力(Beauchamp等,2018),改善当地的人力资本水平(Jack和Santos,2017),增加就业机会,提升劳动生产率。横向生态补偿还可以有效缓解资金压力,促进社会资本的增加(Alix-Garcia等,2018),提高居民收入水平,促进企业发展。但是,如果制度设计不准确或者相关的配套措施不完善,那么受偿地区的经济发展状况或者贫困可能并不会得到改善,甚至可能会加剧政策的不利影响,使得受偿地区更倾向于不签订横向生态补偿协议。

但是,横向生态补偿并非灵丹妙药,系统复杂性和各种因素相互交织可能会对政策产生不利影响(Börner等,2017)。例如,Scullion等(2011)研究表明,墨西哥的森林生态补偿项目虽然减缓了森林砍伐,但是并未阻止森林资源的净流失。Kronenberg和Hubacek(2013)认为生态补偿会造成落后的受偿地区产生“生态服务诅咒”,且随着生态补偿空间范围的扩大和补偿标准的提高,补偿地区的经济发展也会受到一定的阻碍。加强横向生态补偿的制度建设,可以有效地降低受偿地区出现不利情况的概率。国内学者基于横向生态补偿政策实施效果的研究较少,更鲜有针对跨界流域横向生态补偿政策对受偿地区经济发展影响的文献。近20年来,随着环境服务付费(横向生态补偿)理论和实践的发展,环境服务付费逐渐成为主流的环境治理方式。关于环境服务付费对环境保护、减贫和经济发展的结论需要在不同的政策背景、经济发展和社会制度情境下加以考虑。虽然环境服务付费的理论和实践在迅速发展,但是关于环境服务付费实践效果的经验总结仍较为缺乏,尤其在中国,研究大多借鉴国外经验,实施时间较晚,更是缺乏针对中国跨界流域横向生态补偿的政策制定和效果评估的文献。实证研究中,部分研究集中于调研数据基础上的案例分析,而调研数据不仅存在较大的主观偏差,且局限于受偿对象的前后比较,从而不能有效排除其他影响因素的干扰,造成检验结果的误差。

综上所述,随着数据可得性的提高和项目设计实施的逐步完善,越来越多的学者运用计量方法评估横向生态补偿对生态环境、居民生计以及人力资本等的影响,但是鲜有文献聚焦到横向生态补偿对企业全要素生产率的影响效果及机制上。企业全要素生产率是从微观视角评价政策经济效应的重要方面,对这一问题的探究,对于实现“绿水青山就是金山银山”具有重要的实践意义。因此,本文从新安江流域横向生态补偿政策这一自然实验入手,探讨该政策的实施对企业全要素生产率的影响效应及实现机制。本文以2008—2013年中国工业企业数据库为样本,运用系统GMM方法计算企业全要素生产率,采用双重差分方法实证检验该政策的实施对受偿地区企业全要素生产率产生的影响,并从税收减免、政府补贴、劳动生产率和资本深化等四个方面探讨了其实现机制。这不仅证实了新安江流域跨省横向生态补偿政策的样板意义,而且为今后的跨界流域横向生态补偿的实施提供了有益的借鉴。

整体来看,上游地区的环境保护会提高整个流域乃至更大范围内的社会福利水平;短期来看,上游地区通过环境保护牺牲了较多的经济利益,故而上游地区处于相对劣势一方,并且流域横向生态补偿协议对上下游地方政府的约束力和影响各不相同。由于上游地区积极进行环境保护,下游地区的工业水处理成本随之降低,因水污染而引起的设备维修等成本也随之降低,因此下游地区的经济发展受到生态保护的制约较小,甚至可能获得更优的经济发展条件。因此,学术界更关注上游地区的环境保护和经济发展状况。目前,大多数学者主要关注受偿地区的受偿意愿、受偿情况以及受偿之后的环境保护和经济发展问题。因而本文主要关注流域生态补偿受偿地区在签订协议之后,为了流域水环境保护而牺牲的经济发展是否通过提高经济质量来获得一定程度的弥补。

本文主要的边际贡献有:(1)在研究内容上,现有研究大多关注流域横向生态补偿的环境效应,而对经济效应的研究较少;即使有研究,更多的也是着重于小范围内的(多以单个或多个农村为调研对象)农民脱贫,鲜有涉及对企业全要素生产率的研究;并且,已有研究并没有能够很好地解释清楚流域横向生态补偿本身的实施机制。本文则分析了流域横向生态补偿的实施机制,并在此基础上进一步分析了流域横向生态补偿的实施通过四种机制作用于企业全要素生产率。(2)在数据与方法上,本文使用了相对较新的中国工业企业数据库进行实证分析,并使用双重差分法以有效地降低内生性问题,提升实证回归结果的可靠性和稳健性。(3)横向生态补偿是中国探索和践行“绿水青山就是金山银山”理念的制度创新。能否实现“绿水青山”和“金山银山”的统一,以及能否将“绿水青山”转化为“金山银山”,流域横向生态补偿是一项制度创新。但是,对其加以实证检验的研究却相对缺乏,本文以企业全要素生产率为“新常态”下经济发展水平的度量指标,实证检验了“绿水青山就是金山银山”,并进一步从企业年龄和所处行业进行异质性分析。

二、制度背景与机制分析

(一)制度背景

水污染尤其是跨界水污染是中国面临的重要环境问题。为了治理水污染和跨界水污染,2006年中央政府第一次将化学需氧量纳入官员晋升考核指标体系,并于“十二五”规划开始之年进一步增加氨氮量作为约束性考核指标。针对跨界水污染纠纷不断的问题,中国环境保护部于2008年7月7日出台了《关于预防与处置跨省界水污染纠纷的指导意见》(环发[2008]64号),要求各地区通过建立联防联治模式,解决跨省界水污染问题,减少由此产生的跨界纠纷,维护社会稳定。行政命令型的水污染防治模式结合官员水污染考核指标,易导致下级政府向上负责,这种中央政府“推一下,走一步”的运动式治理方式,虽取得了一定效果,但并未形成治理河流跨界水污染的长效机制。与此同时,中央政府也逐步提出积极开展生态补偿政策治理水污染的观点。“十一五规划”首次提出按照“谁开发谁保护、谁受益谁补偿”的原则,加快建立生态补偿机制。在此阶段,众多的生态补偿项目(退耕还林、草原生态补偿等)继续以纵向财政转移支付的方式实施。党的十八届三中全会要求实行生态补偿制度,推动地区间建立横向生态补偿制度并且完善市场化机制等。经过几年的发展,生态补偿政策的实施虽然取得了一定的成效,但是范围较窄,试点地区较少。2015年中共中央、国务院发布的《关于加快推进生态文明建设意见》指出,要健全生态保护补偿机制,并提及建立地区间横向生态保护补偿机制。2016年国务院办公厅发布的《关于健全生态保护补偿机制的意见》(国办发[2016]31号)提出要先行试点不同领域和不同区域之间的生态保护补偿机制,到2020年跨地区和跨流域之间的生态补偿试点取得显著进步。

安徽省和浙江省于2011年签订了中国首个跨省界流域横向生态补偿协议−新安江流域横向生态补偿。自此,中央政府逐步将横向生态补偿提升到了更加重要的高度,实施跨省横向生态补偿的流域逐步由新安江流域扩展至韩江—汀江、九洲江、东江、滦河以及赤水河流域等6条流域,截至2018年已经签署了6份跨省界流域横向生态补偿协议。

新安江流域经过两轮试点,于2018年开始第三轮试点。新安江流域跨省横向生态补偿试点的实施,进一步完善了中国跨界流域水污染的治理方式,进一步强化了上下游地区以及上下级部门之间的激励与约束机制。政策试点以来,黄山市“关、转、停”了众多企业,①新安江流域水质稳中向好,省际考核断面水质长期保持在Ⅱ类水质的标准。

(二)理论基础

一般来说,自愿基础上的协商谈判并提供经济激励也就具备了市场化的核心要素。在我国环境治理尤其是流域跨界环境治理过程中,有必要引入市场机制也就是跨界横向生态补偿,通过经济激励(补偿或赔偿)来实现上下游地区之间的利益捆绑,解决中国流域环境污染治理的行政分割问题。上下游地方政府对本辖区内的环境问题负责,并且上下游地方政府是居民、企业和社会团体的代表,作为交易主体进行博弈,可以有效降低交易成本。私人主体之间的谈判存在信息不对称、监督成本高昂和博弈对象众多等问题,过高的交易成本容易导致市场机制失灵。政府作为代表可使交易市场成为上下游地方政府之间一对一的博弈,从而大大降低信息不对称程度、监督实施成本、交易成本。中央政府作为第三方中介的参与不仅可以提高上下游地方政府参与谈判的积极性,通过改变考核机制还可以引导地方政府的行为变化。总之,中央政府作为协调者和仲裁者,可以降低横向生态补偿中的信息不对称程度,提高监督水平,降低道德风险。因此,本文主要以上下游地方政府作为参与协商谈判的主体,以确定交接断面水质标准作为设计经济激励机制的核心要件,在总结现实跨界流域横向生态补偿案例的基础上,根据水质标准的谈判和经济激励的方向进行跨界流域横向生态补偿的机制设计。

跨界流域横向生态补偿是流域内上下游地方政府出于降低水环境污染、改善水环境质量的愿望,通过双方协商达成河流跨界水质标准,如果上游来水质量达到了协议水质标准,则下游政府给予上游政府一定的经济补偿(如果来水质量未达到水质标准则可能由上游政府给予下游政府一定数量的经济赔偿)的制度安排。通过商定水质标准来确定资金流向,实现对上下游地方政府的激励和约束。跨界流域横向生态补偿以水质作为谈判标准,以水质是否达标来确定产权(经济发展权和环境舒适权)的归属,通过水质标准明晰了产权,有效地规避了自然资源产权不明晰的难题,从而通过市场机制的引入来提高解决环境问题的效率。

(三)机制分析

“对赌”形式的横向生态补偿对上游地区的产业转型升级具有很强的倒逼机制,是实现“绿水青山”和“金山银山”统一的机制创新。以试点为基础,统筹黄山市的生态环境治理和保护、产业结构调整、污染防治。黄山市主要通过积极发展高新技术产业、低碳环保产业和生态旅游业来促进产业升级。而且,地方政府还通过精准运用横向补偿资金来推动工业企业的技术改造和入园发展,同时利用环境规制和市场机制促进企业转型升级。

由于我国流域的上下游地区普遍存在着水环境“库兹涅茨曲线”演进规律,下游地区比上游地区具有更高的经济发展水平,下游地区的水环境“库兹涅茨曲线”率先达到拐点,具有更强的水环境保护能力和愿望(许凤冉等,2010)。因此,往往是下游地区首先提出环境保护目标,双方博弈过程中,下游地区的经济补偿达到上游地区的要求,才可能达成协议。而协议通过水质标准对上游地区的约束能力更强,因为上游地区的削减排污如果不能达到协议要求,不仅失去了一定的经济发展机会,而且无法获得下游地区的经济补偿,可谓“损兵又折将”。因此,通过市场化的机制,激励上游地区更多地进行污染治理。而且上游地区通过改变官员的晋升考核标准(由以经济考核为主变为以环境考核为主)进一步促使上游地区将经济发展内嵌于环境治理过程中,环境治理成为上游地区发展的“总纲”。

1. 税收减免机制。企业无论是扩大再生产还是进行研发投入都需要资金支持,当企业税收缴纳减少时,企业的利润就会增加,从而提高企业留存收益,最终影响了企业的投融资决策。企业内部资金的增多在一定程度上降低了企业的资金压力,缓解了融资约束(Moll,2014),使得企业对新技术、新设备、高技术人员以及研发投入有了更大的选择空间,进一步激励企业增加环保投入和科技投入,提升企业全要素生产率。创新活动最大的特征就是不确定性,如果企业面临着较大的税收负担,企业则会降低创新的主动性和积极性(Evans和Leighton,1989),因为这种不确定性会增加资金短缺,进一步限制企业的发展。但是当税负降低时,企业面对创新失败的“余地”增加,因此在税收负担较低的情况下,企业可以拿出更多的资金用于创新活动,并且对于创新活动失败风险的担负能力增强,从而提升企业全要素生产率。再者,面对较高的税收负担,企业会增加避税动力和寻租成本,并且会通过税负转嫁降低社会最优产出水平(刘啟仁和黄建忠,2018)。企业税负下降,可以促使劳动力、资本和技术等生产要素转移到生产效率高的企业和行业,降低地区资源配置的扭曲,进一步提高行业全要素生产率。

2. 政府补贴机制。受偿地区受制于经济发展水平较低,自身和外部资金较为缺乏,横向生态补偿资金可以缓解企业资金短缺对地方企业发展的阻碍作用。受偿地区获得的生态补偿资金,往往通过政府补偿的方式给予企业。因此,政府补贴是企业从外部获得资金支持的重要方式之一,是欠发达地区缓解企业转型升级过程中融资约束的重要渠道(任曙明和吕镯,2014)。而且,资金投入不足往往会阻碍劳动和其他生产要素投入对企业生产效率的影响。横向生态补偿的政府补贴机制主要通过两种方式来影响企业全要素生产率的提升。第一种方式是,受偿地区政府直接通过资金注入来改善企业由于环保支出和科技投入所产生的资金紧张状态;第二种方式是,地方政府通过生态补偿基金等资金所产生的资金池作用(郭研和张皓辰,2020),放大生态补偿资金效用,使得地方企业可以通过该资金池获得更多的资金,补充企业升级改造所需资金。所以,地方政府补贴可以有效地缓解地方企业由于升级改造所需资金,从外部缓解企业的资金约束(李思飞和靳来群,2015),提高企业全要素生产率。

3. 劳动生产率效应。劳动投入是影响企业全要素生产率的重要渠道。人力资本的缺乏往往会掣肘企业的发展。不论是人力资本的数量、质量和结构都必须进行升级才能满足企业生存发展的需要。通过横向生态补偿,受偿地区一方面对种植业和渔业劳动者进行培训,提供更多先进农业生产工具,提高其农业生产效率,从而节省该地区从事农业生产的劳动者数量,增加企业劳动供给(吕炜等,2015);另一方面受偿地区通过一系列专业的培训,增加劳动者的技能(Romer,1990),通过提升劳动者素质来满足企业的用工需求。企业资金的增加、技术升级改造和环保设备的使用,也需要增加对员工的技能培训,以适应新的工作要求,从企业内部提高劳动者技能。劳动生产率的提高最终会促进企业全要素生产率的提升。

4. 资本深化机制。企业资本深化用企业资本与劳动力之比表示,可以有效度量企业的技术选择情况。企业通过资本深化,引致有偏技术进步,不仅可以增加研发投入,促进企业技术进步,而且可以增加企业先进设备,完善企业管理制度,改善企业的技术效率,优化资源配置(宋建和郑江淮,2020)。企业通过资本深化,促使企业的生产方式由高耗能、高污染和低产出向低投入、低污染、高产出和高附加值的方向发展,企业全要素生产率因此得以提升(陈汝影和余东华,2019)。首先,跨省流域横向生态补偿政策的实施,一方面引导企业走绿色发展之路,另一方面通过资本深化加大研发与人才培养力度促进企业技术进步和效率的提升(Madsen,2010),从而突破企业发展的低谷。其次,资本深化可以改变投入要素的边际报酬,提高边际报酬高的要素产出(Acemoglu,2002),促使企业增加该投入要素的比例,诱使企业产生偏向技术的创新,并且技术进步的资本偏向程度越高,企业的全要素生产率提升越快(李小平和李小克,2018;余东华等,2019)。最后,资本深化可以改善企业管理方式、提高信息化水平,通过改进企业管理效率来促进技术效率提升,进而改善企业全要素生产率。

三、研究设计

(一)样本来源和变量选取

本文的企业数据来自2008—2013年中国工业企业数据库,并借鉴Brandt等(2012,2014)的处理原则进行数据处理。此外,删除了2008年及之后成立的城市样本,也不包括西藏自治区样本。城市和省份层面数据来源于相应年份的《城市统计年鉴》和《中国统计年鉴》。

1. 企业全要素生产率。使用系统GMM估计企业全要素生产率,不仅可以解决序列相关问题(林毅夫等,2018),而且可以有效地降低选择性偏误。本文参考林毅夫等(2018)、Blundell和Bond(1998)的计算方法,使用系统GMM来估计企业全要素生产率。

2. 省级层面控制变量,包括:经济发展水平(各省实际GDP)、各省贸易水平(各省进出口总额)、各省科技水平(各省研发投入)、各省基础设施水平(各省道路面积)、各省人力资本水平(各省在校大学生人数)。城市层面控制变量,包括:各城市经济发展水平(各城市实际GDP)、各城市科技支出(各城市公共财政支出中的科学技术支出)、各城市固定资产投资(各城市固定资产投资)、城市人口(各城市年末总人口)、各城市外商直接投资(各城市年末实际利用外资)。企业层面控制变量,包括:企业规模,用企业年度员工人数来表示;企业存续成立时间,企业成立时间=统计年份−企业成立年份+1,企业年龄和企业全要素生产率可能存在着非线性关系(李平等,2018),因此进一步加入企业年龄的平方项;企业劳资比例,用企业固定资产净值除以企业从业人数进行衡量;企业是否出口,如果出口交货值大于0取值为1,出口交货值小于或等于0则取值为0。控制变量中,除了企业是否出口、企业劳资比例和企业年龄的平方外,其余控制变量都进行取对数变换;城市层面控制变量采用全市口径统计的数据值。

(二)模型设定

本文根据安徽省和浙江省签订协议的时间划分时间二元哑变量Post,2011年当年及之后Post赋值为1,之前赋值为0。位于黄山市内的企业归于实验组(Treated=1),位于黄山市外的企业划为对照组(Treated=0),PES为Treated和Post的交乘项。模型设定如下:

| $TF{P_{c,i,t}} = \alpha + \beta PE{S_{i,t}} + \varphi {X_{i,t}} + {\eta _t} + {\mu _c} + {\lambda _{in}} + {\sigma _i} + {\varepsilon _{i,t}}$ | (1) |

其中,

四、实证结果与讨论

(一)基本回归结果

新安江流域跨省横向生态补偿对受偿地区的企业全要素生产率影响的基本回归结果见表1。其中,模型一控制了时间、行业、企业和城市的固定效应,但未加入其他控制变量,PES的回归系数为2.017,并在1%的显著性水平上通过了检验;在模型一的基础上,模型二加入了企业层面的控制变量,PES的回归系数为2.319,并在1%水平上显著;在模型二的基础上,模型三加入了城市层面控制变量,PES回归系数为2.327,并在1%水平上显著;模型四则是既固定了时间、行业、企业和城市的固定效应,又加入了企业、城市和省份层面的控制变量,PES的回归系数为2.303,并在1%水平上显著。从模型一到模型四,PES的回归系数都在1%的显著性水平上为正,表明跨省流域横向生态补偿政策显著地改善了受偿地区的企业全要素生产率。

| 被解释变量:企业全要素生产率 | 模型一 | 模型二 | 模型三 | 模型四 |

| PES | 2.017*** | 2.319*** | 2.327*** | 2.303*** |

| (0.082) | (0.082) | (0.094) | (0.099) | |

| 常数项 | −0.298*** | 0.848*** | 19.504** | 40.617*** |

| (0.001) | (0.053) | (9.133) | (7.804) | |

| 企业层面控制变量 | 未控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 城市层面控制变量 | 未控制 | 未控制 | 控制 | 控制 |

| 省份层面控制变量 | 未控制 | 未控制 | 未控制 | 控制 |

| 时间固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 行业固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 企业固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 城市固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Within-R2 | 0.000 | 0.032 | 0.036 | 0.048 |

| Obs | 559 489 | 559 489 | 559 489 | 559 489 |

| 注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著;括号内数值为以县聚类的变量估计系数稳健标准误。下同。 | ||||

(二)平行趋势检验

本文根据如下公式进行平行趋势检验:

| $TF{P_{c,i,t}} = \theta + \gamma PE{S_{i,t}} \times Yea{r_t} + \delta {X_{i,t}} + {\mu _c} + {\lambda _{in}} + {\sigma _i} + {\varepsilon _{i,t}}$ | (2) |

其中,Yeart为时间虚拟变量,Yeart以2008年为基期,之后某一年依次取值为1,其他年份取值为0;θ为截距项;其余变量的解释同公式(1)。因此,回归系数γ度量了以2008年为基期的实验组和对照组在新安江流域跨省横向生态补偿政策实施前后的第t年企业全要素生产率是否存在显著的差别。

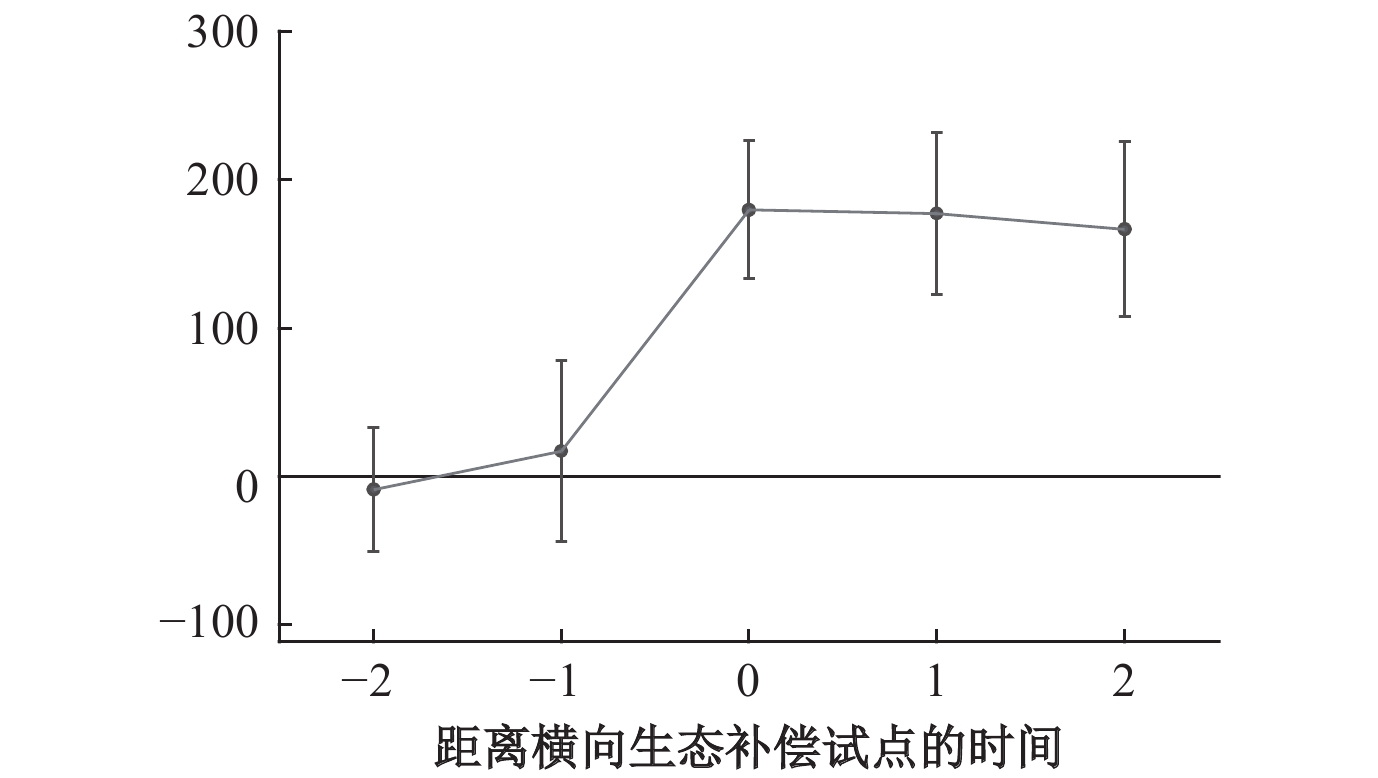

从图1可以看出,在政策实施之前的年份,也就是当t等于−2和−1时,公式(2)核心解释变量的回归系数均不显著,即在政策实施之前,实验组和对照组的企业全要素生产率并无显著差异,具有相同的变化趋势,满足双重差分的共同趋势检验前提。

|

| 图 1 企业全要素生产率平行趋势检验(2008—2013年) |

(三)时间效应检验

根据公式(2)检验新安江流域跨省横向生态补偿的实施对受偿地区企业全要素生产率影响的时间效应。如表2所示,PES×year2009和PES×year2010的回归系数都不显著,表明满足双重差分法的平行趋势检验;PES×year2011、PES×year2012和PES×year2013的回归系数分别为1.799、1.776和1.666,且都在1%的水平上显著,说明新安江流域跨省横向生态补偿的实施对受偿地区企业全要素生产率的改善效应具有一定的可持续性。

| 被解释变量:企业全要素生产率 | 回归系数

(γ) |

聚类稳健

标准误 |

| PES×year2009 | −0.089 | (0.214) |

| PES×year2010 | 0.171 | (0.310) |

| PES×year2011 | 1.799*** | (0.238) |

| PES×year2012 | 1.776*** | (0.277) |

| PES×year2013 | 1.666*** | (0.301) |

| 控制变量,时间、行业、企业和

城市固定效应 |

控制 | |

| Within-R2 | 0.127 | |

| Obs | 559 489 | |

(四)稳健性检验

本文的基本回归结果证实了新安江流域跨省横向生态补偿促进了受偿地区企业全要素生产率的改善。本文继续以公式(1)中的模型四为基础,从以下六个方面进行稳健性检验:②变换对照组(只选取了安徽省内非受偿地区的企业为对照组)、③删除2011年前退出和2011年之后成立的企业、进一步控制地区不可观测因素(加入省份乘以时间固定效应)、截尾(1百分位和99百分位)、缩尾(1.5百分位和97.5百分位)处理以及调整政策时点。前五种稳健性检验中,PES的回归 系数都在1%的显著性水平上通过检验,而反事实检验的PES的回归系数未通过显著性检验。上述稳健性检验结果表明,本文的基本回归结果稳定可靠。

五、机制检验

本文将从税收减免、政府补贴、劳动生产率和资本深化四个方面探讨横向生态补偿产生改善效果的机制。借鉴阮荣平等(2014)、李志生等(2015)的研究方式,本文将四种机制变量直接对双重差分变量进行回归。回归方程如下:

| $Jizh{i_{c,i,t}} = \theta + \phi PE{S_{i,t}} + \delta {X_{i,t}} + {\eta _t} + {\mu _c} + {\lambda _{in}} + {\sigma _i} + {\varepsilon _{i,t}}$ | (3) |

其中,Jizhic,i,t代表四种机制变量;税收减免用企业销售税金表示;政府补贴以工业企业收到的政府实际补贴额衡量;劳动生产率用工业企业总产值与企业从业人数之比衡量;资本深化用资本与从业人数的比值表示;其余变量同公式(1)。实证分析加入了所有控制变量,以及企业、行业、城市和时间固定效应。

(一)税收减免

如表3中列(1)所示,核心解释变量系数在10%的显著性水平上为负,表明实行新安江流域跨省横向生态补偿政策之后,受偿地区企业的税负降低,政府通过降低企业税负和完善结构性减税政策来促使企业增加环保投入或增加科研支出,④从而提高企业全要素生产率。一方面,降低企业税负可以有效地提升在位企业的全要素生产率;另一方面,企业全要素生产率的提升,促进了经济发展,改善了经济活力,并且新进入企业具有更高的全要素生产率(吴辉航等,2017),进一步提升了社会整体的企业全要素生产率。

(二)政府补贴

如表3中列(2)所示,PES的系数在5%的水平上显著为正。融资约束是影响企业全要素生产率提升的重要因素,而政府补贴可以有效化解融资约束对企业全要素生产率的负面影响(任曙明和吕镯,2014)。补贴是政府实施产业政策的重要工具(蒋为和张龙鹏,2015),但是政府补贴应该具有一定的方向性和临界性。如果政府补贴出现方向差错或者补贴额度过大则会阻碍企业全要素生产率的提升;如果政府补贴方向正确且金额适度则有利于提升企业全要素生产率(邵敏和包群,2012)。

(三)劳动生产率

如表3中列(3)所示,劳动生产率对PES的回归系数为0.594,且在1%的水平上显著,表明该政策的实施通过促进受偿地区企业劳动生产率的提升,改善了企业全要素生产率。受偿地区通过提高农业生产率增加了劳动力转移数量,并且通过受偿地区地方政府进行劳动力培训以适应新的劳动需求,提高了本地区劳动力的技能和结构水平,改善了劳动生产率,促进了企业全要素生产率的提高。企业也通过增加员工培训以适应新环保设备和先进设备的需求,同样有利于提高企业全要素生产率。

(四)资本深化

如表3中列(4)所示,资本深化对PES的回归结果为1.543,且在1%水平上显著,表明该政策的实施可以引导企业更加偏向技术进步性的资本投资,从而带动企业全要素生产率的提升,也即证实了Kumar和Russel(2002)的结论。一方面,通过市场化的方式,提升了企业的用工成本(既包括企业对员工的培训费用,也包括劳动力质量提升之后的工资上涨),从而促使企业在生产过程中更多地使用资本,从而优化了企业资源配置和提升了全要素生产率,说明通过企业自主技术升级实现的资本深化过程会提高企业全要素生产(吴海民,2013);另一方面,该政策的实施提升了企业的环境成本,加大了企业使用资源、能源的成本,并且政府通过绿色信贷、政府补贴等方式加速了企业资本深化的进程,说明行政规制也可以促进资本深化。

| 被解释变量 | 税收减免 | 政府补贴 | 劳动生产率 | 资本深化 |

| PES | −0.766* | 0.289** | 0.594*** | 1.543*** |

| (0.408) | (0.137) | (0.053) | (0.110) | |

| 控制变量,时间、行业、企业和城市固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Within-R2 | 0.102 | 0.091 | 0.505 | 0.214 |

六、进一步分析

(一)企业年龄的异质性

本文参考杨本建和黄海珊(2018)对企业年龄的划分,进行企业年龄异质性检验,回归结果见表4。结果显示,在企业年龄小于3年时,PES的回归系数为−0.021,且未通过显著性检验;企业年龄在3–5年的样本中,PES的回归系数为0.164,且未通过显著性检验;当企业年龄大于5年时,PES的回归系数为2.297,且在1%的显著性水平上通过检验。上述结果表明,新安江流域跨省横向生态补偿对处于相对较为成熟的企业全要素生产率具有显著促进作用。机制分析表明,劳动生产率和资本深化在其中起到了重要作用,而税收减免和政府补贴并未通过显著性检验。

(二)企业所处行业的异质性

本文参考鲁桐和党印(2014)的分类标准,进行行业异质性检验。表4中的结果显示,在劳动密集型、资本密集型和技术密集型行业中,PES的回归系数分别为0.293、−0.181和2.085,并分别在10%、10%和1%的水平上显著,这表明新安江流域跨省横向生态补偿对劳动密集型行业和技术密集型行业的企业全要素生产率的提升产生了显著的正向作用,但是对资本密集型行业的企业全要素生产率起到了显著的抑制作用。对于劳动密集型行业的企业而言,只有税收减免促进了企业全要素生产率的提升;对于资本密集型行业的企业来说,政府补贴和劳动生产率都产生了显著的负向影响;而对于技术密集型行业来说,劳动生产率和资本深化都产生了显著的促进作用,税收减免和政府补贴的系数符号与机制回归中相一致,但是未通过显著性检验。

| 被解释变量 | 企业年龄(≤3年) | 企业年龄(3—5年) | 企业年龄(>5年) | 劳动密集型 | 资本密集型 | 技术密集型 |

| 企业全要素生产率 | −0.021(0.167) | 0.164(0.147) | 2.297***(0.109) | 0.293*(0.157) | −0.181*(0.110) | 2.085***(0.133) |

| 税收减免 | −0.408(0.343) | −0.565**(0.258) | −0.181(0.393) | −0.529(0.586) | ||

| 政府补贴 | −0.519(0.336) | −0.685(0.512) | −0.997**(0.394) | 0.183(0.508) | ||

| 劳动生产率 | 0.558***(0.062) | 0.049(0.119) | −0.240**(0.096) | 0.451***(0.074) | ||

| 资本深化 | 1.393***(0.113) | −0.383(0.324) | −0.267(0.224) | 1.413***(0.165) | ||

| 控制变量,时间、行业和城市固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 企业固定效应 | 未控制 | 未控制 | 控制 | 未控制 | 未控制 | 控制 |

七、结论与启示

严重的跨界水污染是中国环境保护面临的重大挑战之一。横向生态补偿作为近二十年主流的保护环境方式,在世界上取得了丰富的实践效果。随着横向生态补偿政策在发展中国家的推广实施,逐步实现由单一的解决环境问题,到实现环境保护和经济发展双重目标转变。企业全要素生产率是经济能否实现稳定可持续发展的核心要素,但目前从微观企业层面考察跨界流域横向生态补偿对企业全要素生产率的影响及其实现机制的相关文献极为缺乏。跨界流域横向生态补偿是中国生态文明制度建设的重要一环,安徽省和浙江省实施的新安江流域横向生态补偿为中国运用和推广跨界横向生态补偿,创立了“新安江样板”,是“绿水青山就是金山银山”的生动实践。生态环境治理和经济发展统筹协调,不仅需要久久为功的努力,而且需要构建长效机制。新安江流域横向生态补偿就是这样一种治理跨界流域水污染、解决上下游纠纷的长效机制。本文以安徽省和浙江省2011年签订的新安江流域横向生态补偿协议为自然实验,利用2008—2013年的中国工业企业数据库为研究样本,运用双重差分模型实证研究了跨界流域横向生态补偿对受偿地区企业全要素生产率的影响及其机制。研究结论如下:(1)相对于未实施跨界流域横向生态补偿的地区,跨界流域横向生态补偿的受偿地区在企业全要素生产率的改善上具有更明显的效果。跨界流域横向生态补偿政策不仅有效地改善了受偿地区的企业全要素生产率,其实现机制也为中国提升企业全要素生产率提供了有益的借鉴。而且,跨界流域横向生态补偿政策对企业全要素生产率的改善效果短期内具有一定的可持续性。(2)受偿地区在实行跨界流域横向生态补偿政策之后,运用中央和下游的补偿资金、自身财政、补偿资金的资金池效应和税收减免,可以有效缓解受偿地区企业的融资约束,促进企业进行研发和绿色投资;而且通过提高受偿地区劳动者数量和劳动者质量,改善受偿地区以及企业的劳动生产率,从而为企业提高全要素生产率注入持久动力。并且企业通过偏向于技术进步的资本深化作用,同样有助于改善企业全要素生产率。因此,跨界流域横向生态补偿可以通过税收减免、政府补助、劳动生产率的提升以及资本深化来促进企业全要素生产率的改进。(3)跨界流域横向生态补偿对受偿地区的劳动密集型和技术密集型企业以及企业年龄大于5年的企业全要素生产率的改善具有促进作用,对资本密集型企业的全要素生产率的改善则具有阻碍作用,对企业年龄不超过5年的企业全要素生产率的改善作用不具有显著性。

根据上述研究结论,本文给出以下政策建议:(1)继续推动跨省流域横向生态补偿政策的实施。虽然中国的市场化环境治理方式较为欠缺,但是新安江流域横向生态补偿作为中国第一个跨省流域横向生态补偿政策,是中国市场化解决环境问题的有益尝试,在中央政府的积极参与下,上下游地方政府在自愿基础上通过谈判确定其经济激励(赔偿)数额,这就具备了市场化环境治理的基本要素。从结果来看,该政策的实施促进了企业全要素生产率的提升。长期来看,该政策的实施能促进地方经济发展水平的提升。因此,要进一步推动跨省流域横向生态补偿政策继续朝着市场化方向迈进,通过多轮试点,争取完善跨省流域横向生态补偿在促进环境保护和经济发展方面的相关机制。(2)加强对流入企业生态环境补偿资金的监督。流入企业的生态补偿资金只可用于企业的生产技术升级改造、研发以及排污治理等方面。但出于企业自身利益考虑,企业可能会将相应资金用于资金规定用途以外的方面。因此,安徽省和浙江省在进行下一轮生态补偿磋商和协议签订过程中,一方面要加强对资金用途的详细规定,另一方面要规定并严格执行对相关资金使用情况的监督和管理。随着“绿水青山就是金山银山”理念的深入,企业要逐步加强自身的环境责任意识,提高企业资金的健康使用程度。(3)根据企业年龄和企业所处行业的不同,要实行差别化支持和监督的政策,避免“一刀切”的环境政策,这样才能更有效地促进企业发展。针对不同生命周期和行业属性的企业,根据不同的机制所起到的作用,实施异质性的政策支持。例如,对于成熟期企业,税收减免和政府补贴的作用不明显,那么政府的税收减免和补贴力度可以降低。而且政府在执行生态补偿协议过程中,要基于异质性企业实行不同的分配、执行和监督政策,充分发挥企业的自主性。

① 黄山市共拒绝投资项目180个,金额达180亿元,关停淘汰170多家污染企业,搬迁90多家企业。资料来源于安徽省黄山市财政局:http://czj.huangshan.gov.cn/Content/show/JA011/15736/1/1033962.html。

② 限于篇幅所限,未列出稳健性检验结果,如有需要可以和作者索取。

③ 本文还选择与黄山市相接壤的安徽省、浙江省和江西省城市的工业企业作为对照组,检验结果仍然在1%的显著性水平上通过检验,核心结论并未产生实质性变化。

④ 资料来源于中央政府门户网站:http://www.gov.cn/gzdt/2012-08/14/content_2204190.htm。

| [1] | 蔡昉. 中国改革成功经验的逻辑[J]. 中国社会科学, 2018(1): 29–44. |

| [2] | 陈汝影, 余东华. 资本深化、技术进步偏向与中国制造业产能利用率[J]. 经济评论, 2019(3): 3–17. |

| [3] | 郭研, 张皓辰. 政府创新补贴、市场溢出效应与地区产业增长——基于科技型中小企业技术创新基金的实证研究[J]. 产业经济研究, 2020(4): 1–15. |

| [4] | 蒋为, 张龙鹏. 补贴差异化的资源误置效应——基于生产率分布视[J]. 中国工业经济, 2015(2): 31–43. |

| [5] | 李平, 李淑云, 杨俊. 要素错配、企业存续与全要素生产率[J]. 南开经济研究, 2018(5): 155–174. |

| [6] | 李思飞, 靳来群. 融资约束、融资渠道与企业全要素生产率——基于GPSM方法对中国工业企业的检验[J]. 江西财经大学学报, 2015(2): 20–31. |

| [7] | 李小平, 李小克. 偏向性技术进步与中国工业全要素生产率增长[J]. 经济研究, 2018(10): 82–96. DOI:10.3969/j.issn.1672-5719.2018.10.079 |

| [8] | 李志生, 陈晨, 林秉旋. 卖空机制提高了中国股票市场的定价效率吗? ——基于自然实验的证据[J]. 经济研究, 2015(4): 165–177. |

| [9] | 林毅夫, 向为, 余淼杰. 区域型产业政策与企业生产率[J]. 经济学(季刊), 2018(1): 781–800. |

| [10] | 刘啟仁, 黄建忠. 企业税负如何影响资源配置效率[J]. 世界经济, 2018(1): 78–100. |

| [11] | 刘瑞翔. 探寻中国经济增长源泉: 要素投入、生产率与环境消耗[J]. 世界经济, 2013(10): 123–141. |

| [12] | 刘世锦, 刘培林, 何建武. 我国未来生产率提升潜力与经济增长前景[J]. 管理世界, 2015(3): 1–5. |

| [13] | 鲁桐, 党印. 公司治理与技术创新: 分行业比较[J]. 经济研究, 2014(6): 115–128. |

| [14] | 吕炜, 张晓颖, 王伟同. 农机具购置补贴、农业生产效率与农村劳动力转移[J]. 中国农村经济, 2015(8): 22–32. |

| [15] | 任曙明, 吕镯. 融资约束、政府补贴与全要素生产率——来自中国装备制造企业的实证研究[J]. 管理世界, 2014(11): 10–23. |

| [16] | 阮荣平, 郑风田, 刘力. 信仰的力量: 宗教有利于创业吗?[J]. 经济研究, 2014(3): 171–184. |

| [17] | 邵敏, 包群. 政府补贴与企业生产率——基于我国工业企业的经验分析[J]. 中国工业经济, 2012(7): 70–82. |

| [18] | 施震凯, 邵军, 浦正宁. 交通基础设施改善与生产率增长: 来自铁路大提速的证据[J]. 世界经济, 2018(6): 127–151. |

| [19] | 宋建, 郑江淮. 资本深化、资源配置效率与全要素生产率: 来自小企业的发现[J]. 经济理论与经济管理, 2020(3): 18–33. DOI:10.3969/j.issn.1000-596X.2020.03.002 |

| [20] | 吴海民. 资本深化带来了劳动生产率下降吗?[J]. 财经科学, 2013(9): 40–50. DOI:10.3969/j.issn.1000-8306.2013.09.005 |

| [21] | 吴辉航, 刘小兵, 季永宝. 减税能否提高企业生产效率? ——基于西部大开发准自然实验的研究[J]. 财经研究, 2017(4): 55–67. |

| [22] | 许凤冉, 王成丽, 阮本清. 流域水环境库兹涅茨曲线的上下游演递规律及其启示[J]. 长江流域资源与环境, 2010(8): 975–978. |

| [23] | 杨本建, 黄海珊. 城区人口密度、厚劳动力市场与开发区企业生产率[J]. 中国工业经济, 2018(8): 78–96. |

| [24] | 余东华, 张鑫宇, 孙婷. 资本深化、有偏技术进步与全要素生产率增长[J]. 世界经济, 2019(8): 50–71. |

| [25] | Acemoglu D. Directed technical change[J]. The Review of Economic Studies, 2002, 69(4): 781–809. DOI:10.1111/1467-937X.00226 |

| [26] | Alix-Garcia J M, Sims K R E, Orozco-Olvera V H, et al. Payments for environmental services supported social capital while increasing land management[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2018, 115(27): 7016–7021. DOI:10.1073/pnas.1720873115 |

| [27] | Beauchamp E, Clements T, Milner-Gulland E J. Assessing medium-term impacts of conservation interventions on local livelihoods in northern Cambodia[J]. World Development, 2018, 101: 202–218. DOI:10.1016/j.worlddev.2017.08.008 |

| [28] | Blundell R, Bond S. Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models[J]. Journal of Econometrics, 1998, 87(1): 115–143. DOI:10.1016/S0304-4076(98)00009-8 |

| [29] | Börner J, Baylis K, Corbera E, et al. The effectiveness of payments for environmental services[J]. World Development, 2017, 96: 359–374. DOI:10.1016/j.worlddev.2017.03.020 |

| [30] | Brandt L, van Biesebroeck J, Zhang Y F. Creative accounting or creative destruction? Firm-level productivity growth in Chinese manufacturing[J]. Journal of Development Economics, 2012, 97(2): 339–351. DOI:10.1016/j.jdeveco.2011.02.002 |

| [31] | Brandt L, van Biesebroeck J, Zhang Y F. Challenges of working with the Chinese NBS firm-level data[J]. China Economic Review, 2014, 30: 339–523. DOI:10.1016/j.chieco.2014.04.008 |

| [32] | Evans D S, Leighton L S. Some empirical aspects of entrepreneurship[J]. American Economic Review, 1989, 79(3): 519–535. |

| [33] | Hayes T, Murtinho F, Wolff H. An institutional analysis of payment for environmental services on collectively managed lands in Ecuador[J]. Ecological Economics, 2015, 118: 81–89. DOI:10.1016/j.ecolecon.2015.07.017 |

| [34] | Ingram J C, Wilkie D, Clements T, et al. Evidence of payments for ecosystem services as a mechanism for supporting biodiversity conservation and rural livelihoods[J]. Ecosystem Services, 2014, 7: 10–21. DOI:10.1016/j.ecoser.2013.12.003 |

| [35] | Jack B K, Santos E C. The leakage and livelihood impacts of PES contracts: A targeting experiment in Malawi[J]. Land Use Policy, 2017, 63: 645–658. DOI:10.1016/j.landusepol.2016.03.028 |

| [36] | Kronenberg J, Hubacek K. Could payments for ecosystem services create an “ecosystem service curse”?[J]. Ecology and Society, 2013, 18(1): 10. |

| [37] | Kumar S, Russell R R. Technological change, technological catch-up, and capital deepening: Relative contributions to growth and convergence[J]. American Economic Review, 2002, 92(3): 527–548. DOI:10.1257/00028280260136381 |

| [38] | Madsen J B. Growth and capital deepening since 1870: Is it all technological progress?[J]. Journal of Macroeconomics, 2010, 32(2): 641–656. DOI:10.1016/j.jmacro.2009.10.004 |

| [39] | Moll B. Productivity losses from financial frictions: Can self-financing undo capital misallocation?[J]. American Economic Review, 2014, 104(10): 3186–3221. DOI:10.1257/aer.104.10.3186 |

| [40] | Nieratkaa L R, Bray D B, Mozumder P. Can payments for environmental services strengthen social capital, encourage distributional equity, and reduce poverty?[J]. Conservation & Society, 2015, 13(4): 345–355. |

| [41] | Pagiola S, Arcenas A, Platais G. Can payments for environmental services help reduce poverty? An exploration of the issues and the evidence to date from Latin America[J]. World Development, 2005, 33(2): 237–253. DOI:10.1016/j.worlddev.2004.07.011 |

| [42] | Pynegar E L, Jones J P G, Gibbons J M, et al. The effectiveness of payments for ecosystem services at delivering improvements in water quality: Lessons for experiments at the landscape scale[J]. PeerJ, 2018, 6: e5753. DOI:10.7717/peerj.5753 |

| [43] | Romer P M. Human capital and growth: Theory and evidence[J]. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1990, 32: 251–286. DOI:10.1016/0167-2231(90)90028-J |

| [44] | Scullion J, Thomas C W, Vogt K A, et al. Evaluating the environmental impact of payments for ecosystem services in Coatepec(Mexico)using remote sensing and on-site interviews[J]. Environmental Conservation, 2011, 38(4): 426–434. DOI:10.1017/S037689291100052X |

| [45] | Vorlaufer M, Ibanez M, Juanda B, et al. Conservation versus equity: Can payments for environmental services achieve both?[J]. Land Economics, 2017, 93(4): 667–688. DOI:10.3368/le.93.4.667 |

| [46] | Wunder S, Engel S, Pagiola S. Taking stock: A comparative analysis of payments for environmental services programs in developed and developing countries[J]. Ecological Economics, 2008, 65(4): 834–852. DOI:10.1016/j.ecolecon.2008.03.010 |

| [47] | Young C E F, de Bakker L B. Payments for ecosystem services from watershed protection: A methodological assessment of the oasis project in Brazil[J]. Natureza & Conservação, 2014, 12(1): 71–78. |