2021第47卷第3期

2. 北京大学 经济学院,北京 100871;

3. 北京大学 汇丰商学院,广东 深圳 518055;

4. 郑州大学 商学院,河南 郑州 450052

2. School of Economics,Peking University,Beijing 100871,China;

3. HSBC Business School,Peking University,Shenzhen 518055,China;

4. Business School,Zhengzhou University,Zhengzhou 450052,China

一、引 言

由特定历史事件带来的大规模投资有可能促使经济体完成工业化,从而进入高速发展轨道(Murphy等,1989)。但是,学界对于“大推进”能否在实践中真正带来长期经济增长仍有争论。实证方面,在评估历史冲击所带来的长期影响时研究者们必须面对两个重要挑战:其一,历史数据的缺失阻碍了有关长期影响的量化研究;其二,内生性问题增加了因果识别的难度−那些获得外部支持的地区并非随机选择的结果。克服内生性问题的一个重要途径是寻找历史上的自然实验,中国所经历的抗日战争正好为识别产业投资的长期效应提供了可能。抗日战争是中国近代史上的重要事件。“七七事变”后,为保存抗战实力,东部大量工业企业内迁至西部地区。①战争带来了巨大的灾难,但同时也产生了一些非期然性结果:厂矿迁徙促进了战时后方的工业发展,加速了其现代化过程(江沛,2005;刘国武和李朝辉,2015)。更重要的是,这场实业界的战略撤退并无详细事先规划,工厂内迁大多在战火中仓促完成,因而更具自然实验所要求的随机性质,可以帮助我们识别一次巨大的工业投资(big-push)是否会对落后地区的长期经济增长产生显著影响。

许多文献对基于地区的产业政策进行了实证分析(Fishback等,2006;Gottlieb和Glaeser,2008;Wang,2013),也有些文献专门探讨了由战争所触发的政府投资所带来的长期影响。Bateman等(2009)的研究表明,美国政府在第二次世界大战期间对南方地区的投资帮助其摆脱了贫困陷阱,“大推进”(big-push)模型的动态机制确实可以在现实中发挥作用;Garin(2019)对美国的研究却得出了不同的结论,认为二战时期更多大型企业的建立对地区劳动力市场产生了持久影响。Kline和Moretti(2014)研究了田纳西河流域管理局的案例,发现大规模投资对制造业的长期发展有显著影响。不过,上述研究也并非定论。Jaworski(2017)利用二战时期美国的一组新数据发现,政府对其南方地区投资的长期效应并不明确。基于地区数据的量化研究可以增进我们对历史作用的认识,但其结论的适用范围却存在局限,因为即使能够识别出某种制度在一国或地区产生长期影响的作用机制,也很难判断相似的制度是否在其他地区具有同样的效应(Nunn,2009)。正因如此,需要更多的国别和地区案例来检验理论是否真正具有一般解释能力。就本文而言,最为关心的是抗日战争所导致的后方工业投资是否具有长期效应。目前,对这一问题的基本观点包括:战时后方工业的发展显著改变了战前中国经济不均衡的格局,有效地刺激了重庆、桂林、昆明、贵阳等西部中心城市的工业化发展,进一步缩小了东西部的差距(蒋仕民,1995;李云峰和曹敏,2003;江沛,2005);游海华(2017)的研究进一步指出,不仅是全国,东南地区内部发展不平衡的情况也因为东部省份后方的工业发展而改变。工业发展还孕育了一个自然的结果,那就是促进了后方各地的城市化与商业繁荣(忻平,1995;刘国武,2009;刘国武和李朝辉,2015)。与此同时,后方工业的发展还提高了工人的生产技术,改进了生产设备,促进新产品的研发并建立了一批具有现代化管理经验的工业企业(林建曾,1996;戚厚杰和奚霞,2005)。然而,也有学者提醒到,战时后方工业虽较战前有了快速的发展,但其成就也不应过分高估。事实上除了兵器工业,全国工业布局结构在战后并没有太大的改变(黄立人,1994;汪敬虞,2004),随着战后工厂复员,后方的工业又衰落下去了(朱荫贵和戴鞍钢,2006;王安中,2011)。

然而,在上述关于抗日战争的文献中,几乎没有学者运用严格的量化分析方法。许多结论也仅是通过简单的案例推理得出,缺乏严谨的逻辑。从方法论的角度看,过去学者所有关于抗日战争长期影响的结论皆有待于运用现代的经济学方法重新检验。基于中国的国别讨论中,与本文最为接近的是Fan和Zou(2015)关于“三线建设”长期影响的研究。他们将“三线建设”作为一次自然实验,发现该政策对落后地区的经济增长产生了长期的正向影响。然而,当考虑一个更长时段的历史时便会发现,“三线建设”区域和抗战时期的大后方区域有着显著的重合。这意味着,“三线建设”地区的工业基础可能是建立在抗战时期后方所存留的工业资本之上。该史实表明,自然实验中样本选择的随机性下降了−那些在抗战时期建立了更好工业基础的地区可能获得了更多的“三线建设”投资。另外,“三线建设”时期毕竟没有大规模的战争事实,这使得国家高层有足够的时间商讨工业企业的布局问题。Fan和Zou(2015)也承认,那些可能存在的没有被现有史料披露的布局原则会影响因果推断。比较而言,全面抗战时期后方的工业建设是在较为紧急的状况下完成的,所以更加符合自然实验的随机原则。在工厂内迁之前,西部大部分地区仍处于传统的农业社会中,因此本文的研究同时还可以考察一次大规模的工业投资是否可以帮助落后地区摆脱贫困陷阱。

与过去的文献相比,本文的边际贡献体现在以下三个方面:第一,首次利用史料构建了全面抗战时期后方主要省份的县级工业数据,并采用严格的计量方法来考察全面抗战对大后方的工业投资所带来的长期影响,对现有的关于抗日战争的文献提供了方法上的补充;第二,使用抗战时期内迁到后方的工业数据构造了工具变量,通过两阶段最小二乘法重新估计模型,从而有效地缓解了内生性问题;第三,增加了关于地区政策(place-based police)和大推进(big-push)理论的国别案例,虽然已有文献讨论当下中国地区政策的外在效应(向宽虎等,2015;邓慧慧等,2019),但基于历史视角的研究还比较少见。

二、战时后方的工业发展:特征事实与长期效应

(一)特征事实

1. 抗战爆发初期的工厂内迁。“九一八事变”之后,出于对战争威胁的考虑,②国民党政府在1931年通过的《国家建设初期方案》中强调一切建设应以国防为中心。③参谋本部随即在“兵工整理计划”中提出将“地处沿海前沿”的兵工厂内迁。1933年7月,济南兵工厂下属枪弹厂并入四川第一兵工厂(黄立人,1998)。然而该内迁工作再无下文,实业部完成的《四年实业计划草案》中,国家重工业建设的中心区域仍在长江下游。④1936年3月,国民党资源委员会出台《重工业五年计划》(程麟荪,1986),随后在此基础上制定出更完备的《中国工业发展三年计划》。⑤计划“拟以湖南中部如湘潭、醴陵、衡阳之间为国防工业之中心地域,并力谋鄂南、赣西以及湖南各处重要资源之开发,以造成一主要经济重心”。由于交通困难和政治等方面的因素,西南地区并非工业建设的重点区域。在抗战爆发前资源委员会相关经济事业表中,四川、甘肃等西部省份虽也有计划列出,不过基本都没有完成建设(张守广,2012)。根据国民党政府经济部的统计,截至1937年,西部地区有工厂237家,⑥资本总额1523.4万元,仅占全国总数的6%和4.5%(陈真,1961)。全面抗日战争爆发后,为避免沿海地区的重要工业沦入敌手,大量工业企业迁至西部,由此开启了后方工业发展的黄金时代。到1940年底,工业企业的内迁基本完成,⑦共有687家厂矿迁到后方,其中民营厂矿647家,国营厂矿40家(翁文灏,1944)。

2. 战时后方的工业建设。为应对持续的战事,国民政府于1938年拟定了《抗战建国纲领》,指出“经济建设以军事为中心,同时注意改善人民生活,本此目的以实行计划经济,奖励海内外人民投资扩大战时生产”。随后,一系列鼓励新建工矿业企业的政策相继出台,⑧后方工业迅速崛起。战前,工业大多集中于山东、浙江、江苏、福建、广东等沿海地区,而到全面抗战时期,四川、陕西、湖南、广西、云南、贵州等省份则成为了工业中心。⑨工厂数量的增加带来了产出的持续增长。1938—1945年间,后方工业有了长足发展,即使以最保守的估计看,后方工业生产指数的年均增长率也达17.9%(谭熙鸿,1948);汪馥荪(1948)的估计结果更是高达36%,这意味着战时后方工业规模扩大了6倍多。

需要特别说明的是,这种增长并非来自于市场“自由之手”的力量,国家干预在其中扮演了重要角色。1938年《中国国民党临时全国代表大会宣言》提出,“政府根据民生主义信条,实施计划经济,凡事业之余国营者,由国家筹集资本,从事兴办,务使之趋于生产的合理化”(荣孟源,1985)。时任经济部部长的翁文灏(1942)也强调:“工业化的成功,实赖有计划的建设与重工业之核心……欲求重工业之生产,势非由政府特为设法促进不可。”战时统制经济政策实施后,国家资本迅速增长。1933年,在符合工厂法的2435家工业企业中,政府经营的有66家,仅占总数的2.71%。⑩到1942年,国营企业已达656家,占总数的17.45%,比1933年提高了近15个百分点。更为重要的是,这些国营企业往往拥有较大的资本规模,656家国营企业的资本总额接近13.5亿元,占比高达70%。⑪战争这一外部冲击大大加速了西部地区的工业化进程。然而,这种高速增长并未持续,随着日本投降,大量工业企业回迁至东部,后方工业呈断崖式跌落。

(二)后方工业建设的长期效应

《西南实业通讯》(1947)指出:八年的抗战,究竟还给西南留下了可贵的遗产,即战争已给西南普遍带来了新的工业生产方法,而人们亦不再安于落后的农村经济了。⑫该观点暗含了战时后方工业发展存在的长期效应。正如前文所介绍的,在抗日战争爆发之前,后方各省几乎没有现代工业,而1938年之后,后方工业发展迅速。工业总量之外,后方的产业结构与战前相比也呈现出较大变化,重化工业所占比重大幅上升。⑬

与轻工业相比,重化工业需要更多的厂房、机器设备等物质资本。这类物质资本并没有随着抗日战争的结束与回迁的工厂而一起被运回东部地区,而这成为促进后方长期经济增长的重要物质基础。更具体地,抗日战争的爆发“意外地”为后方各地区打下了工业基础,这些基础又通过两种渠道影响了长期经济增长:其一,路径依赖。20世纪六七十年代,“三线建设”再次为后方带来了大量工业投资。由于同样是面临战争的威胁,那些在抗战时期打下一定工业基础的地区有更大概率获得三线投资,新的投资启动了又一轮的经济增长。其二,初始资本积累。许多经验研究表明,一个地区的经济起飞速度取决于初始资本积累程度。抗日战争的发生除了直接给后方带来厂房、设备以外,还会促进道路等基础设施的改善。无论原材料的输入还是产品的销售都会间接要求更便利的交通条件。历史上更好的物质资本基础(包括工业资本和基础设施)决定了后方各地区在新中国时期的初始经济水平差异,这表明那些在初期经济条件较好的地区将更有能力提供教育以促进人力资本积累。综上所述,我们提出以下三个研究假设:

假设1:抗战时期打下更好工业基础的地区在当下也拥有更好的经济表现。

假设2:抗战时期的工业基础通过三线建设促进了长期经济增长。

假设3:抗战时期的工业基础通过初始资本积累(包括物质资本、人力资本与基础设施)促进了长期经济增长。

三、计量模型与数据

(一)模型设定

本部分考察抗战时期大后方地区的工业投资对经济发展所带来的长期影响及其作用机制。基准回归模型设定如下:

| ${y_{it}} = \alpha + \beta plan{t_{i,1942 - 1945}} + \delta {G_i} + \gamma {X_{i,pre1937}} + {S_p} + {\varepsilon _{it}}$ | (1) |

其中,

(二)变量

1. 被解释变量。我们选取夜间灯光数据作为度量地区经济发展水平的代理变量。该数据源于美国国家海洋和大气管理局(NOAA),由国防气象卫星搭载的业务型线扫描传感器(DMSP/OLS采集,已有大量学者使用该指标来衡量地区经济的发展状况(Henderson等,2012;Hodler和Raschky,2014;范子英等,2016;卢盛峰等,2017;唐为,2019)。参考过去的文献,本文使用基于不变目标区域法的影像校正方法,对提取出来的每一区域夜间灯光数据进行校正(Wu等,2013;曹子阳等,2015)。每个县的平均灯光亮度由该县内所有栅格(每个栅格为30×30秒度的空间范围)的总亮度除以栅格总数得到。

2. 解释变量。本文的解释变量是1942—1945年间各县的工业企业数量,⑭用以衡量全面抗日战争时期后方的工业化水平。⑮为了保证模型能无偏地估计抗日战争对大后方地区的工业投资所带来的长期影响,必须保证用企业数量测度的工业化水平仅受战争这一外生因素的影响。史料支持了这一猜想,在绝大多数省份中,抗战之前开工的企业数量不足总数的10%,⑯因此可以认为解释变量度量的是战争带来的工业化冲击而非后方工业自然发展的结果。在县域层面,该结论同样可以得到史料证实。以贵州为例,在1943年的统计中,各县共有129家公营企业,除了3家开工年份不明以外,有123家是在1937年之后创办的;兰州1945年的工业统计显示,在355家企业中,1938年之前成立的仅有38家,占总数10.7%左右;湖北省1943年出版的统计年鉴中,除了年份不明的工厂外,各县的民营工厂和省营工厂均是在1937年之后建立的。

最后,需要说明的是,抗日战争对后方工业的影响可以区分为直接效应和间接效应两个部分。直接效应是指东部企业搬迁到了西部地区,在短时间内迅速增加了后方的工业资本。间接效应则是指战争本身创造了工业需求,它表现在两个方面:其一,由于战时环境隔绝了国外替代品的竞争,为支持战争所形成的需求刺激了本土工业的发展,一大批新的工业企业在后方建立起来;其二,随着大量的外来人口进入西部,对消费品需求的增加同样也促进了新工厂的建立。在本文的基准回归模型中,我们没有使用西部各县拥有的内迁工厂数量作为解释变量,其根本原因在于该变量可能造成较大的度量误差,因为它无法衡量战争对后方工业的间接影响。比较而言,使用战时后方各县拥有的工厂总量可以同时涵盖直接效应和间接效应,因此是一个更适合的指标。当然,从一个严谨的角度来看,样本中有的工厂确实兴建于战前,但我们缺乏更多的信息将其区分开来。作为弥补,我们控制了每个县战前的初始经济水平。

3. 控制变量。控制变量包含地理特征、贸易便利程度、初始经济状况和历史文化四个部分。其中,刻画县级地理特征的变量有样本县的经纬度、平均海拔和平均坡度;刻画初始经济状况的变量包括1937年之前各县的人口密度、1935年各县是否拥有银行的分支机构、土壤适种指数;刻画贸易便利程度的变量包括到最近旧海关距离、河流密度;刻画历史文化条件的变量包括清代各府书院数量、祠庙数量和烈女数量。

(三)数据来源⑰

在长时段的估计中,县域的行政区划会有调整。我们将各年份的变量匹配到1949年的GIS地图以统一行政边界。在所有数据中,被解释变量来自美国国家海洋和大气管理局(NOAA),核心解释变量由战时后方各省份统计资料整理得出。控制变量方面:地理特征数据主要来自CHIGS(2015);初始经济条件变量中,1937年之前的人口密度根据史料整理得出。银行分支机构数据来自《全国银行年鉴(1935)》,土壤适种指数来自Ramankutty 等(2002);贸易便利程度变量中,旧海关数据来自中国旧海关史料(1859—1948),河流密度通过CHIGS(2015)计算得出;历史文化条件变量数据来自《大清一统志》。

四、实证结果

(一)初步回归结果

表1给出了抗战时期大后方的工业投资产生长期经济影响的回归结果。列(1)仅控制了省份固定效应,回归系数β为0.377,且在1%的水平上显著。这表明控制了省份的个体效应以后,战时工业企业数量对2000年灯光亮度有显著的正向作用。列(2)控制了一系列地理变量,包括经纬度、海拔和坡度;列(3)增加了贸易条件,用各县的河流密度以及到最近旧海关距离衡量;列(4)增加了战前经济条件变量,包括土壤适种指数、是否有银行分支机构(有取1,没有则取0)和战前人口密度;列(5)增加了历史文化条件,包括清代的烈女、祠庙和书院数量。各回归方程的系数β始终是显著为正,这意味着战时后方的工业建设确实对该地区的经济产生了长期影响。就本文的估计而言,若战时的工厂数量每增加1%,那么该县在2000年的灯光亮度将增加0.196%。稳健起见,本文同时使用了2000年人均GDP作为经济发展的代理变量,列(6)的回归结果验证了前文的结论,即战时的工业投资对当下的经济增长有显著的正向影响。最后,本文还进行了一系列稳健性检验,其回归结果依然稳健。⑱

| 灯光亮度(log) | 人均GDP(log) | |||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 战时工业企业数量(log) | 0.377***(0.057) | 0.381***(0.052) | 0.367***(0.052) | 0.221***(0.052) | 0.196***(0.055) | 0.113***(0.040) |

| 地理条件 | 未控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 贸易条件 | 未控制 | 未控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 战前经济条件 | 未控制 | 未控制 | 未控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 历史文化条件 | 未控制 | 未控制 | 未控制 | 未控制 | 控制 | 控制 |

| 省份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本数 | 294 | 294 | 290 | 272 | 272 | 272 |

| 调整R2 | 0.129 | 0.293 | 0.335 | 0.441 | 0.446 | 0.153 |

| 注:括号内为稳健标准误;***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著。下同。 | ||||||

(二)内生性问题

1. 工具变量方法。遗漏变量偏误可能导致内生性问题,从而得到非一致的估计结果。虽然我们在基本回归中增加了尽量多的控制变量以解决遗漏变量问题,但还是无法控制所有与核心解释变量相关的变量。例如,由于数据的可得性,无法直接衡量全面抗日战争爆发前各县的工业基础以及度量公路等基础设施的相关情况。为此,本文尝试采用工具变量的方式来构造因果识别策略,以解决可能的内生性估计偏误问题。

本文使用抗日战争初期东部企业西迁的地区分布的虚拟变量作为工具变量:若该县拥有内迁企业,⑲工具变量取值为1;否则取0。该工具变量的有效性来自以下两个方面:其一,内迁工厂大多来自发达的东部沿海地区,在资本规模和生产技术方面具有相当的优势,虽数目不多,但作用却很大(褚葆一,1943;李紫翔,1945;潘仰山,1947)。那些拥有内迁工厂的地区如同获得了一笔外部直接投资,更好的起点使其在接下来能够拥有更高的工业发展水平,故可以满足工具变量相关性要求;其二,由于对战争准备不足,工厂内迁工作在仓促之中进行,这在一定程度上增加了工厂选址的随机性,因而能够满足工具变量的外生条件。虽然工矿调整委员会在1937年10月制定了协助工厂内迁计划,但该计划只是忙于把重要厂矿从战火中迁出来,至于具体迁往何处,只能以“内地”含糊代替(孙果达,1991);对战争局势的误判也使工厂迁移在仓促中进行。林继庸奉命在1937年10月14日到达武汉并寻求在此建立新工业基地(孙果达,1991),同年12月南京沦陷,武汉也不再安全。到12月7日,顺昌铁工厂部分机件从汉口起运,奔向大后方重庆(黄立人,1994),距离林继庸在武汉考察选址仅仅过去了不到2个月。仓促转移势必增加了迁移目的地的随机性,申新纱厂的例子具有代表性:宋美龄在1938年考察汉口申新纱厂时,厂长章剑慧表示愿意搬迁,不过并不知搬到何处。宋美龄表示“搬重庆不大可能,宜昌还滞留了10万吨物资,还是搬宝鸡吧”(张守广,2015)。可见,内迁目的地并不是一个精心选择的结果,甚至显得有些随意。

表2是工具变量的回归结果。Panal B报告了第一阶段回归结果,工具变量的回归系数均在1%的水平上显著。当一个地区拥有内迁企业的时候,其随后拥有的工业企业数量也越多。第一阶段回归F统计大于10,可以排除弱工具变量问题。Panal A报告了第二阶段回归结果。列(1)—列(5)逐步增加控制变量,核心解释变量依然在1%的水平上显著。以控制了所有变量的列(5)为例,当地区战时工业企业数量增加1%时,2000年该地灯光亮度将增加0.307%。进一步地,两阶段最小二乘法所估计的系数β高于表1中OLS的估计结果,这意味着工具变量纠正了因遗漏变量引起的对战时后方工业长期影响的低估。稳健起见,我们使用2000年人均GDP作为衡量经济发展的代理变量,两阶段最小二乘法的估计结果仍然支持了前文的结论。

| Panal A 第二阶段回归 | ||||||

| 灯光亮度(log) | 人均GDP(log) | |||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 战时工业企业数量(log) | 0.523***(0.114) | 0.480***(0.111) | 0.484***(0.107) | 0.333***(0.104) | 0.291***(0.105) | 0.228**(0.080) |

| 地理条件 | 未控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 贸易条件 | 未控制 | 未控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 战前经济条件 | 未控制 | 未控制 | 未控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 历史文化条件 | 未控制 | 未控制 | 未控制 | 未控制 | 控制 | 控制 |

| 省份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本数 | 288 | 288 | 285 | 267 | 267 | 266 |

| 调整R2 | 0.018 | 0.214 | 0.260 | 0.380 | 0.393 | 0.099 |

| Panal B 第一阶段回归 战时工业企业数量(log) | ||||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 是否有内迁企业 | 1.893***(0.227) | 1.905***(0.231) | 1.913***(0.246) | 1.850***(0.256) | 1.793***(0.196) | 1.791***(0.232) |

| F值 | 69.27 | 68.16 | 60.74 | 52.08 | 60.22 | 59.74 |

2. 双重差分法。⑳此外,我们还利用是否拥有内迁工业企业设计了双重差分的实证策略。鉴于数据的可得性,本文只考虑了四川省内各县的情况。㉑为使双重差分模型得到更好的估计,本文选取了各县历年的人口密度作为经济发展的代理变量。双重差分回归方程设定如下:

| $ Densit{y_{it}} = \beta Immigratio{n_{it}} + \sum\limits_i {{\gamma _i}} \times {I_i} + \sum\limits_{t = 1910}^{2000} {{\rho _t}} \times {I_t} + {\varepsilon _{it}} $ |

其中,Densityit表示i县在t年的人口密度。Immigration是一个虚拟变量,若i县在t年拥有内迁工业企业,则取值为1;否则为0。Ii和It分别代表地区固定效应和时间固定效应。εit是随机扰动项。回归样本包含了四川省147个县以及1910年、1916年、1925年、1935年、1937年、1942年、1944年、1953年、1964年、1982年、1990年和2000年等12年的数据。

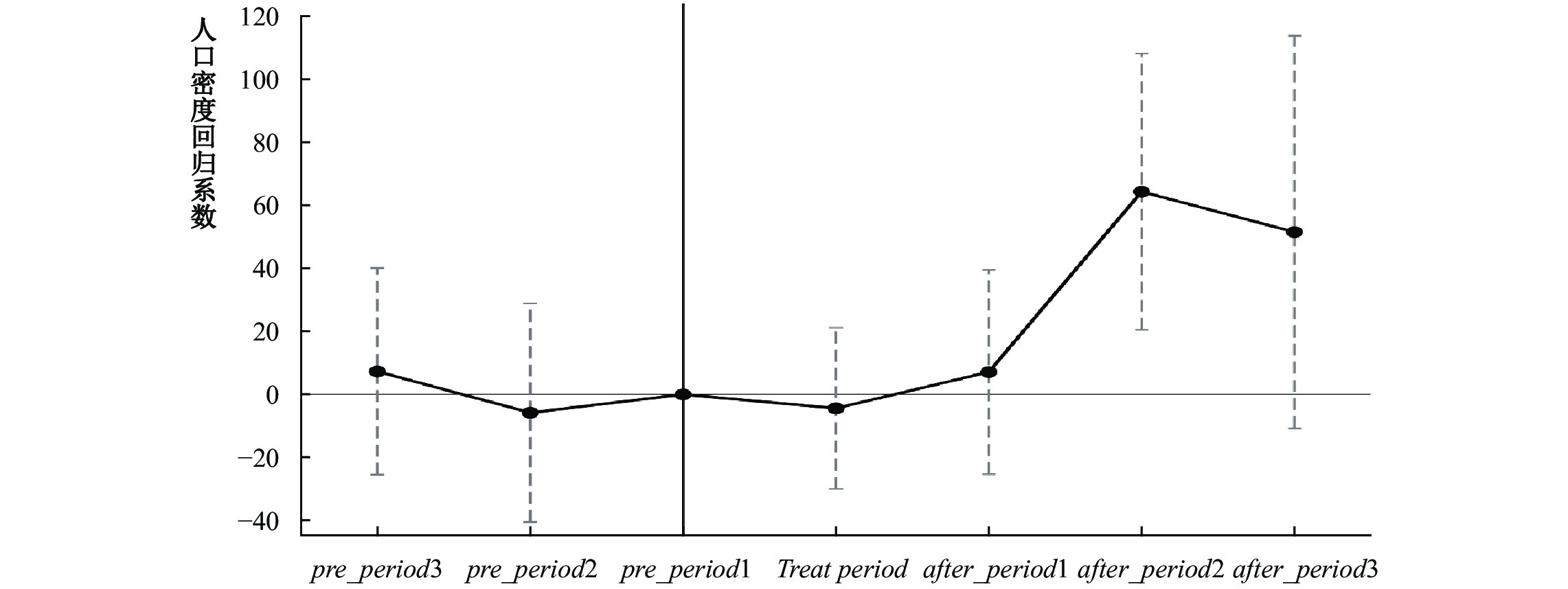

图1展示了双重差分模型的估计系数。可以看到,在全面抗日战争之前的前两期中,处理组与控制组的人口密度并无显著差异,这支持了使用双重差分估计方法所需要满足的平行趋势假设。全面抗战导致的工厂内迁动态效应表明,那些拥有内迁企业的县虽然在处理期(抗日战争时期)没有展现出更好的经济绩效(我们猜测这可能是因为战争本身导致的人口数量变化,如战争时期的征兵行为等),㉒但当战争结束后(1949年之后,对应于after_period),处理组立刻呈现出更好的经济表现。从估计系数的动态变化来看,抗日战争对地区经济绩效的影响呈现出先增加后减小的规律。新中国成立后,那些拥有工业基础的县(处理组)在经济起步阶段发展迅速,不过随着时间的推移,由历史事件所带来的工业基础改善所发挥的作用将逐渐减小。

|

| 图 1 人口密度平行趋势与动态效应检验 注:(1)政策实施前的第3期(pre_period3)对应着1910年;政策实施前的第2期(pre_period2)对应着1916年和1925年;政策实施前的第1期(pre_period1)对应着1935年;处理期(treat period)对应着整个抗日战争时期(分别是1937年、1942年和1944年);政策实施后的3期分别对应着1953年和1964年(after_period1)、1982年和1990年(after_period2)、2000年(after_period3)。(2)1910年的数据来自施居父:《四川人口数字研究之新资料》,成都民间意识社1936年版;1916年的人口数据来自李世平、程贤敏:《近代四川人口》,成都出版社1993版;1925年的数据来自胡焕庸:《论中国人口之分布》,华东师范大学出版社1983年版;1935年的数据来自各县县志;1937年的数据来自胡焕庸:《四川地理》,正中书局1938年版;1942年的数据来自周立三等:《四川经济地图集说明》,中国地理研究所1946年版;1944年的数据来自四川档案馆:《抗日战争时期四川省各类情况统计》,西南交通大学出版社2005年版;1953年、1964年、1982年、1990年和2000年人口数据来自历年人口普查。(3)1949年之前的人口数据中,各调查所报告的地区并不完全一致,故存在一些县在某年份缺失数据的情况,为此,我们使用了各县县志对缺失数据进行了填补。若两套数据同时缺失某县在某年度的数据,我们采取了就近填补的原则,例如某县缺失1925年的数据,但县志报告了该县在1924年或者1926年的数据,则直接使用所报告的前后一年的数据。(4)虽然史料包括重庆主城区(主要有市中区、沙坪坝区、南岸区、九龙坡区和大渡口区)的相关数据,但考虑到重庆城区作为战时陪都的特殊性,在回归中并未将其纳入。(5)平行趋势检验选择95%的置信区间。 |

五、长期影响的进一步讨论

(一)不同时段的影响

DMSP/OLS还采集了不同年份的灯光数据,为此我们可以进一步考察战时工业投资对后方各县在不同时间段的影响。表3报告了5个代表性年份的回归结果。可以看到,随着时间的推移,历史上奠定的工业基础所带来的影响越来越弱,到了2010年,回归系数仅为0.180,并且只在5%的水平上显著。对此的合理解释可能是,随着市场化改革的启动,各地区所能获得的外部机会和资源也越来越多,这降低了它们对过去已有历史基础的依赖。

| 被解释变量:各年份灯光亮度(log) | |||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| 1992年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | |

| 战时工业企业数量(log) | 0.438***(0.141) | 0.359***(0.123) | 0.291***(0.105) | 0.269**(0.096) | 0.180**(0.092) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 省份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本数 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |

| 注:(1)此处使用2SLS进行估计,括号内为稳健标准误;此后的回归我们均采用2SLS进行估计,后文将不再特别说明。(2)控制变量包括地理条件、贸易条件、战前经济条件与历史文化条件,下同。 | |||||

(二)对工业的影响

灯光数据反映了一个地区经济发展的总体状况,但它无法刻画经济中的结构性特征。就本文而言,主要关心的是战时后方工业的发展是否会对当下的工业带来长期影响。表4给出了关于工业发展的回归结果。列(1)和列(2)分别是人均工业产值和工业总产值的回归结果,无论是人均产值还是总产值,核心解释变量的回归系数都显著为正。列(3)和列(4)用工业产值占工农业产值比重和第二产业就业人数占总就业人数比重来度量地区工业化程度,回归结果同样表明,那些在战时拥有更多企业数量的地区,2000年将拥有更高的工业化程度。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 人均工业产值(log) | 工业总产值(log) | 工业产值

占工农业总产值比重 |

第二产业就业人数

占总就业人数比重 |

|

| 战时工业企业数量(log) | 0.197*(0.113) | 0.380***(0.123) | 0.043**(0.018) | 3.032**(1.229) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 省份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本数 | 267 | 267 | 267 | 267 |

| 调整R2 | 0.148 | 0.308 | 0.187 | 0.180 |

| 注:工业总产值、工农业总产值和人均GDP数据来自《中国县(市)社会经济统计年鉴(2001)》、各省份2001年统计年鉴;第二产业就业人数占比数据来自第五次人口普查。 | ||||

除了地区层面的变量以外,我们还关心历史上的工业基础是否会对具有不同产权结构的企业产生影响。为此,本文进一步使用中国工业企业数据库提供的数据,按照国有企业和非国有企业分别将相关变量加总到县级层面。表5的结果表明,无论是国有企业还是非国有企业,战时的工业基础对其TFP均未产生显著影响。这意味着历史上的工业积累更多的只是在生产规模方面发挥作用,而无法直接提升企业的生产效率。列(3)和列(4)的结果进一步证实了这一点,战时的工业企业数量每增加1%,国有企业和非国有企业的增加值将分别增加0.396%和0.326%。值得注意的是,核心解释变量对国有企业产生了更大的影响,这或许是因为抗战时期保留下来的绝大多数企业直接转变为新中国时期的国营企业。列(5)和列(6)的结果同样表明,历史上的工业基础同时对2000年国有企业和非国有企业就业产生了显著影响,但无论是显著水平还是估计系数,国有企业所受影响都高于非国有企业。最后,战时工业基础还显著提升了国有企业与非国有企业的平均工资水平,并且对两者的影响程度非常接近。这或许意味着,历史上的工业基础改善了当地的工业发展水平,同时增加了国企和非国企的劳动需求,从而拉升了人均工资水平。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |

| TFP(log) | 增加值(log) | 就业人数(log) | 人均工资(log) | |||||

| 国企 | 非国企 | 国企 | 非国企 | 国企 | 非国企 | 国企 | 非国企 | |

| 战时工业

企业数量(log) |

−0.050

(0.038) |

−0.014

(0.058) |

0.396** (0.158) |

0.326** (0.134) |

0.412*** (0.143) |

0.261** (0.109) |

0.331*** (0.101) |

0.335*** (0.118) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 省份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本数 | 260 | 258 | 259 | 258 | 260 | 258 | 258 | 258 |

| 调整R2 | 0.063 | 0.010 | 0.172 | 0.294 | 0.174 | 0.310 | 0.321 | 0.331 |

| 注:被解释变量数据来自中国工业企业数据库,我们将其加总到县级层面。 | ||||||||

(三)对其他社会发展变量的影响

除了经济增长以外,我们同样关心抗日战争时期的工业基础是否会对其他社会发展变量造成影响。表6中的列(1)和列(2)报告了历史上的工业基础对人口集聚的影响。回归结果表明,对于那些在抗日战争时期拥有更多工业企业的地区而言,其在2000年也更能吸引外来人口的流入。在地区内部,这种效应则表现为人口向城市集聚,即更好的工业基础导致了2000年更高的城市化率。列(3)—列(5)给出了历史上的工业基础对居民生活水准的影响。结果表明,工业基础对2000年婴儿死亡率、2005年农村居民纯收入以及2005年社会消费品零售总额没有显著影响。全面抗战时期所建立的工业基础更多的是影响城市而非农村。工业的发展促进了城镇的发展,增加了其对劳动力的需求。然而该作用机制并未在农村发生,故对农村居民收入没有影响。对2000年婴儿死亡率的回归结果同样可以间接印证历史上的工业基础发生作用的地区差别。根据《2013年中国卫生和计划生育统计年鉴》的数据,2000年中国城市婴儿死亡率为11.8‰,农村则高达37‰,是前者的3倍多。同一年度,美国的婴儿死亡率为6.89‰,㉓与中国城市的指标差距并不算大。因此,要想降低婴儿死亡率,重点将是城市而非农村。㉔但正如我们前文所分析的,历史上的工业基础更多的是影响城市,故该系数不显著也就不足为奇了。最后,抗战时期的工业基础更倾向于重化工业,对当下的轻工业部门影响较小,因此当被解释变量成为社会消费品零售总额时,结果也并不显著。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| 2000年

迁入人口(log) |

2000年

城市化率 |

2000年

婴儿死亡率 |

2005年

农村居民 纯收入(log) |

2005年

社会消费品 零售总额(log) |

|

| 战时工业企业数量(log) | 0.283***(0.091) | 0.096***(0.031) | −0.956(1.270) | 0.028(0.027) | 0.087(0.091) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 省份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本数 | 267 | 267 | 267 | 237 | 237 |

| 调整R2 | 0.445 | 0.118 | 0.161 | 0.283 | 0.574 |

| 注:2000年迁入人口、城市化率数据来自第五次人口普查;中国2000 年县级婴儿死亡率数据来自Center for International Earth Science Information Network(CIESIN);2005年农村居民纯收入、社会消费品零售总额数据来自《中国区域经济统计年鉴2006》。 | |||||

六、机制分析:历史为什么重要

(一)路径依赖

大量经济史文献发现,外生事件的冲击会对该地区的发展模式造成持久影响(Diamond,1978;Redding等,2011;Dell等,2018)。在探讨其中的作用机制时,路径依赖通常被认为是重要原因之一(Bleakley和Lin,2012;Jedwab等,2017)。在本文中,抗日战争这一历史事件“意外地”为后方的许多地区建立了更好的工业基础,“被迫”启动的工业化在新中国时期产生了路径依赖效应,而这种效应又被随后的“三线建设”再度放大。抗战时期后方的工业发展与新中国时期的“三线建设”有着十分相似的外部环境,前者基于事实的战争,后者基于潜在的战争。抗战时期,厂矿的选址需要充分考虑日军的轰炸威胁,因此也大多将工厂建立在郊区、山洞或者窑洞里;而20世纪六七十年代,战争威胁主要来自空袭和核打击。为将损失降到最低,“三线建设”中企业的选址理念浓缩为“分散、隐蔽、靠山、进洞”。在类同的选址原则下,路径依赖发挥了作用,因为拥有一定的工业基础是进行投资扩建的重要前提。这些企业大多建立于抗日战争时期,在“三线建设”期间得以进一步扩建。

前文的史料表明,战时工业基础的长期效应可能是通过“三线建设”来实现的。为验证路径依赖是否真的发挥了作用,还需要度量每个县的“三线建设”强度。我们使用1985年大中型制造企业工人总数来度量“三线建设”强度。㉕稳健起见,还同时采用了各县人均工业产值作为衡量“三线建设”的补充性指标。㉖在表7中,列(1)和列(2)报告了战时工业企业数量对“三线建设”的影响。可以看到,无论用何种指标来度量“三线建设”强度,其回归系数都在1%的水平上显著。在列(3)—列(6)中,分别使用2000年的灯光亮度和工业增加值作为被解释变量,并将度量“三线建设”强度的变量纳入回归模型中。回归结果表明,核心解释变量的回归系数大小与显著程度均有所下降,而“三线建设”相关变量则在1%水平上显著。该结果意味着,抗日战争时期的工业基础的确是通过路径依赖对长期经济发展产生显著影响的。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 1985年

工人总数(log) |

1985年

人均工业净产值(log) |

2000年

灯光亮度(log) |

2000年

工业增加值(log) |

|||

| 战时工业企业数量(log) | 1.956*** (0.483) |

1.819*** (0.496) |

0.181

(0.126) |

0.226* (0.125) |

0.273

(0.167) |

0.295* (0.163) |

| 1985年工人总数(log) | 0.084*** (0.016) |

0.070*** (0.023) |

||||

| 1985年人均工业净产值(log) | 0.066*** (0.013) |

0.062*** (0.019) |

||||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 省份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本数 | 262 | 262 | 262 | 262 | 261 | 261 |

| 调整R2 | 0.094 | 0.084 | 0.498 | 0.479 | 0.245 | 0.240 |

| 注:“三线建设”数据根据《中华人民共和国1985年工业普查·第二册(大中型工业企业)》整理得到。 | ||||||

(二)初始资本积累

在新古典增长理论中,物质资本和人力资本被认为是促进经济增长的重要因素。许多经验研究也表明,初始资本积累决定了经济起飞的快慢,并会对长期经济增长产生显著的正向作用(Banerjee和Somanathan,2007;Acemoglu等,2009;Becker等,2011)。在本文中,抗战时期的工业基础所带来的一个直接结果便是增加了厂房、机器设备等物质资本积累,而该过程又通过路径依赖被进一步强化。另外,历史上更好的工业基础决定了各地区在新中国初期的经济水平差异,这意味着那些经济条件较好的地区将有能力提供更多的学校教育以促进人力资本积累。最后,全面抗战时期后方的工业化还可能带来道路等基础设施的改善,这也将有利于长期经济增长。

表8对上述机制进行了考察,其中人力资本积累、物质资本积累和基础设施三个变量分别用1982年人均受教育年限、1980年固定资产净值和1962年公路密度衡量。列(1)—列(3) 的回归结果表明,抗日战争时期的工业基础对人均受教育水平和固定资产均产生了显著的正向影响,㉗但并未显著促进公路建设。㉘追述史料不难发现,铁路和内河才是抗战期间长短途运输的主要方式。㉙由于汽油和汽车零部件缺乏,公路的作用大受影响,只能作为内河运输的补充而存在(谭刚,2013)。张肖梅(1942)也认为公路在抗战时后方所发挥的作用有限,“现今滇缅及川滇开发,虽已有公路可通,但公路运输,运费太高,运量太小,时间太长,在此汽油昂贵,车辆缺乏之战时,于军事交通上固不无重大之价值,而帮助经济之开发,殆尚不足以胜此重任”。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |

| 1982年

平均受教育 年限(log) |

1980年

固定资产 净值(log) |

1962年

公路密度 |

2000年

灯光亮度(log) |

2000年

工业增加值(log) |

|||

| 战时工业企业数量(log) | 0.124***(0.029) | 0.562***(0.016) | 0.067(0.128) | 0.133(0.107) | 0.189(0.127) | 0.183(0.144) | 0.153(0.146) |

| 1982年平均受教育年限(log) | 1.738***(0.275) | 1.336***(0.352) | |||||

| 1980年固定资产净值(log) | 0.265***(0.050) | 0.340***(0.071) | |||||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 省份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本数 | 262 | 262 | 248 | 262 | 262 | 261 | 261 |

| 调整R2 | 0.088 | 0.038 | 0.260 | 0.517 | 0.496 | 0.295 | 0.346 |

| 注:1982年平均受教育年限数据来自第三次人口普查;1980年固定资产净值来自《中华人民共和国1985年工业普查·第二册(大中型工业企业)》,涉及2 046个县;1962年公路密度数据来自Baum-Snow等(2017)。 | |||||||

为了验证机制的有效性,我们进一步考察了初始资本积累对以 2000年灯光亮度和工业增加值衡量的长期经济增长的影响。在表8的列(4)和列(5)中,分别在基准回归模型中控制了平均受教育年限和固定资产净值变量,此时战时工业企业数量的回归系数不再显著,而初始资本变量依然在1%的水平上显著。与列(4)和列(5)类似,列(6)和列(7)给出了以2000年工业增加值作为被解释变量的回归结果,新的回归同样验证了之前的假说,即历史上的工业基础是通过影响初始资本积累促进长期经济增长。

七、结论与启示

本文着重分析了战争这一外生冲击为“大后方”所带来的工业投资对地区经济社会发展的长期影响。利用全面抗战时期后方各省份的相关统计资料,我们构造了县级数据以刻画战时后方工业的发展状况;接下来,通过县级行政区划的跨期匹配,考察了历史上的工业基础对当下造成的长期影响及其作用机制。研究发现:全面抗战时期拥有越多工业企业的地区,在当下也有更好的经济表现;但随着时间的推移,这种影响会逐渐减弱。具体到工业层面,过去工业基础越好的地区,当下的工业化程度也越高,但其对工业企业的生产效率并没有显著影响。本文对该长期影响的作用机制进行分析时发现,历史上的工业基础通过路径依赖发挥了作用。那些过去拥有更好工业基础的地区,在“三线建设”时获得了更多的工业投资,从而促进了该地区的长期经济增长。另外,初始人力资本和物质资本积累也是产生长期影响的重要机制,那些在改革开放之前拥有更高教育水平和更多工业固定资产的地区,在2000年也有更好的经济表现。

本文不仅首次利采用严格的计量方法考察了全面抗战这一历史事件所带来的长期影响,而且在事实层面再一次验证了“大推进”理论,即在发展初期的大规模投资的确可以带来长期的经济增长。基于历史事件的长时段研究为当下制定产业政策提供了新的视角。抗日战争的案例表明,违背比较优势的工业投资在短期会造成效率损失,但在长期却可能会带来正面效应。这为政策制定者提出了一个新的关于现在和未来的跨期权衡问题,其主观的时间贴现率是求解该问题的关键所在。另外,历史事件的量化研究还提醒我们,在制定政策之前,应该充分认识到地区发展的初始条件,这意味着既不能照搬他国的经验,也不能从发展目标简单地反推需要什么样的政策,而是要更多地认识到在目前的约束条件下,什么政策是真正可行的。

需要提醒的是,本文的计量结果仅仅表明,抗日战争这一外生冲击为“大后方”所带来的工业投资意外地加快了“大后方”的现代化进程,但这并不一定意味着战争对整个中国的长期经济增长有显著影响。在今后的研究中,基于一般均衡框架的结构模型将有助于讨论战争的全局效应。另外,我们需要非常谨慎地对待本文结论所延伸出的一般含义。和许多贫穷国家不同,1949年后的中国由强有力的政府领导,其有效的制度建构大大加快了经济重建的速度。正是由于这样成功的战后重建,使得本文的研究可以搜集到系统的经济数据。但是,这同时也暗示着一种选择性偏误,即那些战后经济社会制度崩塌的国家(如民主刚果)会缺乏这类数据,因而也就无法考察战争对这些国家或地区的长期影响。最后,有一点或许超越了本文的主题,但也很有必要提醒一下:对人类而言,最值得关心的或许还不是战争所带来的影响,如何避免战争才是迫切需要思考的问题。重要的是给岁月以文明,而不是给文明以岁月。

① 这里的西部是一个更宽泛的概念,其更准确的含义是抗日战争时期的大后方。它不仅包括现在我们所认为的四川、贵州、陕西等西部省份,还包括江西、湖北、福建等省份内部的未被日军占领的西部地区。

② 1933年,国防设计委员会在“工作大纲”中明确指出,“现实已无庸设假想敌,一切工作均以准备应付日本全面侵略出发”。另外,几乎在该委员会所拟的每份调查提纲中,都留有一个专门栏目以阐述该调查报告与国防的关系(程麟荪,1986)。

③ 该方案认为,“建设所以图国家民族之生存,今日生存之急务,无逾于国防者,是以一切建设,必以国防为中心”(秦孝仪,1978)。

④ 参见张忠民、朱婷:《南京国民政府时期的国有企业》,上海财经大学出版社2007年版,第37页。

⑤ 参见程麟荪:《论抗日战争前资源委员会的重工业建设计划》,《近代史研究》,1986年第2期;中国第二历史档案馆:《中华民国史档案资料汇编》(第5辑),江苏古籍出版社1994年版,第955—957页。

⑥ 按照民国时期的划分方法,此处的西部地区主要包含四川、云南、贵州、广西、甘肃、陕西和湖南六省。

⑦ 经济部《六年来资助民营事业概括(1943年)》资料显示,“1940年底,内迁工厂除小部分因在迁移旅途中失事,机件损失,无法复工外,70%以上的厂矿都已完毕了它们的行程,在新地建厂复工”。

⑧ 这些政策文件包括《工业奖励法》《非常时期工矿业奖励暂行条例》《特种工业及补助条例》《经济部工矿调整处核定厂矿请求协助借款原则》《奖励工业技术暂行条例》《小工业贷款暂行办法》等。

⑨ 我们还在GIS 地图上展示了1937年和1943年各省的工业企业分布情况;限于篇幅,此处未展示。

⑩ 根据《中国工业调查报告(1933)》计算整理得出。

⑪ 根据《后方工业概况统计(1942)》计算整理得出。

⑫ 参见《卷头语》,《西南实业通讯》,1947年第16期。

⑬ 我们计算了1933年、1942年和1944年各产业资本额比重;限于篇幅,此处未展示。

⑭ 大量文献使用工业企业数量来衡量工业化水平甚至是经济发展程度,具体可参见梁若冰(2015)、Du等(2017)和Liu(2017)。

⑮ 后方这一概念是由战争而来,通常是指那些没有直接受到日军部队攻击的地区。清庆瑞在《抗战时期的经济》 一书中指出,国民党的抗日大后方包括西南、西北、湘、桂以及鄂、粤、闽、浙、赣、苏、皖、豫、晋等省一小部分地区,最主要的还是川、滇、黔、陕、甘、湘、贵等7省。鉴于数据的可得性,本文所指的后方主要包括四川、云南、贵州、陕西、甘肃、广西以及湖北、江西、安徽、福建的未沦陷区域。

⑯ 根据后方工业概况(1943)与李紫翔(1944)计算得出。

⑰ 限于篇幅,未给出变量的统计性描述(备索)。

⑱ 这里的稳健性检验包括去掉解释变量前5%的样本,去掉被解释变量前后5%的样本,去掉省会城市样本,结论依然稳健。另外,我们还使用1953年和1964年的人口密度验证了抗战时期工业遗产的短期效应,回归系数显著为正,这表明战时工业投资对建国初期的经济水平同样存在正向影响。限于篇幅,稳健性检验未给出(备索)。

⑲ 内迁工厂的数据来自林继庸:《林继庸先生访问记录》,台北近代史研究所1983年版,第146—189页;孙果达:《民族工业大迁徙——抗日时期民营工厂的内迁》,中国文史出版社1991年版,第209—252页;中国第二历史档案馆:《中国抗日战争大辞典》,湖北教育出版社1995年版,第800—816页;戚厚杰:《抗战时期兵器工业的内迁及在西南地区的发展》,《民国档案》,2003年第1期;张守广:《抗战大后方工业研究》,重庆出版社2012年版,第97页;中国第二历史档案馆:《国民政府抗战时期厂企内迁档案选辑(中)》,重庆出版社2016年版,第899页。由于各资料中的数据有重合,我们对其进行了整理。

⑳ 感谢匿名审稿人提醒我们使用双重差分法进行稳健性检验。

㉑ 除了数据可得性以外,四川(包含重庆)作为抗战时期大后方的重点省份也具有足够的代表性。内迁企业总共468家,其中目的地为四川的有271家,占总数的58%(王鑫,2018)。

㉒ 根据黄立人(1994),抗战时期的工厂内迁大致分为四个阶段:第一阶段是发展阶段(1937年11月—1938年1月),第二阶段是高潮阶段(1938年1月—1938年10月),第三阶段是完成阶段(1938年末—1940年底),第四阶段是内迁的余波阶段(1940年5月—1944年12月)。

㉓ 数据来自https: //www.cdc.gov/nchs/data_access/VitalStatsOnline.htm。

㉔ 李楠和林友宏(2016)也认为婴儿死亡率指标更多的是衡量乡村经济社会的发展。

㉕ 王守坤(2017)使用1985年大中型工业企业工人人数占县总人口的比例来度量“三线建设”强度,他们在文中声称参考的是Fan和Zou(2017),然而在Fan和Zou(2017)这篇文献中,度量“三线建设”的指标是大中型工业企业职工占总就业人数的比重,并非占总人口的比重。不过由于数据的缺失,他们也并未获得1985年各地区总就业人数的数据,而只能用1982年人口普查数据作为替代。考虑到由于缺失数据所造成的度量偏差,本文并未使用就业占比来度量“三线建设”强度。

㉖ 包含价格的变量或许不是一个好的度量指标,因为在计划经济时期价格存在不同程度的扭曲,并不能完全真实地反映资源的配置情况。当然,最严重的扭曲更有可能出现在工农产品之间,而非工业品内部。

㉗ 本文也考虑了使用识字率作为教育发展水平的代理变量。不过回归结果显示,即使在10%的水平上,2000年的识字率也不显著。新中国建立以后的扫盲运动或许是造成这一结果的主要因素。该运动大幅提高了各地的识字率,从而降低了抗日战争时期工业化这一历史差异所带来的影响。

㉘ 本文还采用了Faber(2014)的做法,计算了每个县的中心到高等级公路网的最短距离来作为基础设施的代理变量(1962年并未区分普通公路与高级公路,故计算的是县中心到最近公路网的距离),其回归结果同样不显著。

㉙ 我们并没有单独考察工业基础对铁路建设的影响,一个重要的原因在于:1962年的数据虽然提供了经过各县的铁路长度,但对照本文的样本却发现存在大量的缺失值,即大多数县并没有铁路通过,而拥有铁路的地区大多是省会城市,而这些地区的样本又被排除在回归模型之外。Baum-snow等(2017)的研究也表明,中国的铁路主要是用于连接经济中心与省会城市。这些事实意味着,就本文所关注的区域而言,历史上的工业基础并没有对铁路建设产生显著影响。

| [1] | 邓慧慧, 虞义华, 赵家羚. 中国区位导向性政策有效吗? ——来自开发区的证据[J]. 财经研究, 2019(1): 4–18. |

| [2] | 江沛. 抗战时期中国社会变动的三大特征[J]. 南方论丛, 2005(3): 54–64. |

| [3] | 林建曾. 一次异常的工业化空间传动——抗日战争时期厂矿内迁的客观作用[J]. 抗日战争研究, 1996(3): 91–115. |

| [4] | 刘国武. 抗战时期湖南的工矿业[J]. 抗日战争研究, 2009(2): 26–36. |

| [5] | 戚厚杰, 奚霞. 抗战中重庆兵器工业基地的形成及意义[J]. 抗日战争研究, 2005(2): 126–146. DOI:10.3969/j.issn.1002-9575.2005.02.006 |

| [6] | 谭刚. 抗战时期大后方交通与西部经济开发[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2013. |

| [7] | 王安中. 抗战时期湖南工矿业发展趋势新探[J]. 湖南社会科学, 2011(2): 214–218. |

| [8] | 汪敬虞. 中国工业生产力变动初探(1933-1946)[J]. 中国经济史研究, 2004(1): 3–17. DOI:10.3969/j.issn.1002-8005.2004.01.001 |

| [9] | 游海华. 抗日战争时期中国东南区域工业发展考察[J]. 学术月刊, 2017(5): 148–164. |

| [10] | 张守广. 抗战大后方工业研究[M]. 重庆: 重庆出版社, 2012. |

| [11] | Acemoglu D, Bautista M A, Querubín P, et al. Economic and political inequality in development: The case of Cundinamarca, Colombia[M]. Cambridge: Harvard University Press, 2009. |

| [12] | Bateman F, Ros J, Taylor J E. Did new deal and world war II public capital investments facilitate a “Big Push” in the American South?[J]. Journal of Institutional and Theoretical Economics(JITE)/Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 2009, 165(2): 307–341. |

| [13] | Becker S O, Hornung E, Woessmann L. Education and catch-up in the industrial revolution[J]. American Economic Journal: Macroeconomics, 2011, 3(3): 92–126. DOI:10.1257/mac.3.3.92 |

| [14] | Bleakley H, Lin J. Portage and path dependence[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2012, 127(2): 587–644. DOI:10.1093/qje/qjs011 |

| [15] | Dell M, Lane N, Querubin P. The historical state, local collective action, and economic development in Vietnam[J]. Econometrica, 2018, 86(6): 2083–2121. DOI:10.3982/ECTA15122 |

| [16] | Diamond J M. The Tasmanians: The longest isolation, the simplest technology[J]. Nature, 1978, 273(5659): 185–186. DOI:10.1038/273185a0 |

| [17] | Fan J T, Zou B. Industrialization from Scratch: The ‘Third Front’ and local economic development in China’s hinterland[R]. Available at SSRN: 2676645, 2015. |

| [18] | Fishback P V, Horrace W C, Kantor S. The impact of New Deal expenditures on mobility during the Great Depression[J]. Explorations in Economic History, 2006, 43(2): 179–222. DOI:10.1016/j.eeh.2005.03.002 |

| [19] | Glaeser E L, Gottlieb J D. The economics of place-making policies[J]. Brookings Papers on Economic Activity, 2008, 39(1): 155–253. |

| [20] | Jaworski T. World war II and the industrialization of the American south[J]. The Journal of Economic History, 2017, 77(4): 1048–1082. DOI:10.1017/S0022050717000791 |

| [21] | Jedwab R, Kerby E, Moradi A. History, path dependence and development: Evidence from colonial railways, settlers and cities in Kenya[J]. The Economic Journal, 2017, 127(603): 1467–1494. DOI:10.1111/ecoj.12347 |

| [22] | Kline P, Moretti E. Local economic development, agglomeration economies, and the big push: 100 years of evidence from the Tennessee Valley Authority[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2014, 129(1): 275–331. DOI:10.1093/qje/qjt034 |

| [23] | Murphy K M, Shleifer A, Vishny R W. Industrialization and the big push[J]. Journal of Political Economy, 1989, 97(5): 1003–1026. DOI:10.1086/261641 |

| [24] | Nunn N. The importance of history for economic development[J]. Annual Review of Economics, 2009, 1(1): 65–92. DOI:10.1146/annurev.economics.050708.143336 |

| [25] | Wang J. The economic impact of special economic zones: Evidence from Chinese municipalities[J]. Journal of Development Economics, 2013, 101: 133–147. DOI:10.1016/j.jdeveco.2012.10.009 |