2021第47卷第3期

2. 清华大学 五道口金融学院,北京 100083

2. Wudaokou School of Finance, Tsinghua University, Beijing 100083, China

一、引 言

推进乡村振兴战略,需要充分激发乡村社会的内生动力。一方面要调动农民的积极性和创造性,为乡村发展增添新动能;另一方面要提升乡村社区能力(Community Capacity),引导群众参与共建共管。对于前者的推进路径已渐明朗,即以完善农村产权制度、推动要素市场化配置为抓手,进一步深化农村改革。但是对后者的应对之道,仍是困难重重。中国传统的乡土社会是以血缘为纽带,并在一定的地域范围里产生的熟人社会。但是在快速工业化和城镇化大潮下,农村人口流动性显著增强,乡土社会的血缘性和地缘性逐渐减弱(韩俊,2018),农民“原子化”与乡村权威缺失现象严重,导致乡村公共事物治理中的集体行动能力明显下降。当下的现实问题是,如何动员乡村社区的人力资本和组织资源,形成一种足以实现共同目标的行动能力。这也是乡村振兴的重要内容和突破方向。

为乡村选派驻村干部和嵌入治理新力量,是应对乡村治理危机的重要制度创新(王亚华等,2016)。近年来,全国共派出25.5万个驻村工作队,累计选派了290多万名县级以上党政机关和国有企事业单位干部,到贫困村和软弱涣散村担任第一书记或驻村干部,目前在岗91.8万名(习近平,2020)。他们已成为脱贫攻坚、乡村振兴的“排头兵”,大力开展架桥修路、村庄整治、扶贫救弱等工作,极大地改善了乡村的生产生活条件。这些是直观的、显而易见的。更为重要的是,这些驻村干部还在基层广泛缔结利益纽带、情感纽带和互助纽带,让农村家户联系紧起来、守望相助兴起来、干群关系亲起来(韩俊,2018)。从社会资本理论来看,这些隐性的、难以察觉的人际间和干群间的信任,是乡村社区集体行动能力的核心要素,会从更深层面影响乡村的振兴与发展。

鉴于此,本文借助田野实验技术,在山东选取3个驻有第一书记的乡村组成实验组,并为它们各选一个经济社会发展水平大致相同且没有第一书记的相邻村组成对照组,运用调整的信任博弈实验,测度并对比了两组被试村民对其他村民和村干部的信任水平,验证了第一书记驻村帮扶是否影响村民之间的信任以及村民对村干部的信任。研究发现,相对于对照组的村民而言,实验组的村民更信任其他村民;尽管村党支部书记(简称“村支书”)为本土干部,而驻村的第一书记为嵌入乡村的外来力量,但被试村民更信任后者。进一步研究还发现,村民对第一书记驻村帮扶工作的积极评价,特别是对其在经济建设与社会发展方面工作的好评,与他们对第一书记的信任呈显著的正向关系。

本文主要有以下两个方面的贡献。第一,运用调整的信任博弈实验,测度了村民对其他村民以及对村干部的信任水平。近年来,以问卷调查获得的自我声称的信任数据常遭诟病,特别是对公共政策评估,被访对象可能受政策执行者的干预而倾向于选择“正确”答案,从而高估公共政策的实际效果。而实验方法满足激励相容约束机制,获得的信任数据更为可靠。此外,本文调整了Berg等(1995)的信任博弈实验设计,一次实验可测度被试对其他多人的信任水平,这为信任研究提供了一个经济简便的新工具。第二,努力讲好中国正在发生的“故事”。为应对乡村公共治理困境,中国正在探索重建以农民为主体、嵌入乡村的新治理力量为依托、互助共济的乡风民俗为支撑的新“乡村共同体”(向征,2016)。为乡村选派第一书记便是其中重要内容,本文紧盯这一治理实践,定量研究了第一书记驻村帮扶对乡村社会资本的影响,有利于人们更好理解中国正在推进的社会治理创新。

二、文献综述

“驻村帮扶”制度也称“驻村制”或“包村制”,是指上级政府对行政村配备专职干部,负责推动中央相关政策在基层的执行与落实的一种工作机制(许汉泽和李小云,2017)。这一制度可追溯到解放初期的农村“工作队”(欧阳静,2012)。向乡村选派第一书记是驻村帮扶制度的最新实践。驻村第一书记在当地党委政府与派出单位的指导下,抓党建、促脱贫、谋发展。在基层党建方面,加强村两委班子建设,开展党员教育活动和完善规章制度;在经济建设方面,发展特色种养,开发乡村旅游和培育特色产业;在基础设施方面,架桥修路,兴修水利设施和保障村民饮水安全;在社会发展方面,建设休闲健身场所,开展乡村文化活动和推进美丽乡村建设等。

第一书记驻村不仅弥补了社区代理人不足问题,丰富了乡村社区人力资本,还带来了派出单位与上级组织支持乡村建设的各种资源。这些有形的人力资本与组织资源固然重要,但本文更为看重的是,第一书记驻村帮扶是否影响了乡村的社会资本。因为乡村社会若缺乏无形的资产−社会资本作为后盾,社区能力则难以提升。在经典文献中,社会资本是指嵌入个体关系之中的一种行动资源,包括信任、互惠、相互监督与惩罚等网络特征,可减少人际互动过程中因投机而产生的交易成本,能为公共事务治理和公共品供给提供可能的解决方案。

社会资本的内涵非常丰富,信任无疑是最为核心的部分,也是解释社会资本何以提升社区能力、破解集体行动困境的重要切入点。集体行动的基本特征是创造公共品,公共品的非排他性可能导致的“搭便车”是集体行动难以达成的重要原因。而信任常被理解为一种减少不确定性的特殊社会机制(Luhmann,2017),可以鼓励参与各方即使面临被搭便车的不确定,也愿意以合作取代风险计算,进而实现最佳结果。社会资本可划分为横向社会资本与纵向社会资本(Islam等,2006)。相应地,信任也有水平信任和垂直信任之分(Newton,2018),前者是指人们对周围其他人的信任,比如人际信任或社会信任,后者是指对层级机构或领导者的信任,比如权威信任(张婍和王二平,2010)。增进这两个方面的信任,更好地开发利用人力资本与组织资源,可望弥补当前农村农民“原子化”、乡村权威缺失、集体行动能力不足等问题。

因此,本文在社会资本理论框架下,运用经济学实验方法,回答两个问题:一是第一书记驻村帮扶是否促进了村民之间的信任?二是嵌入的第一书记是否比本地的村支书更能赢得村民的信任?前者是水平信任,后者是垂直信任。这两个都是有待于实证检验的问题,因为对于它们或“是”或“非”的答案,均有相应的文献支撑,具体如下。

(一)外在干预能否培育社区的社会资本

社会资本如果真如此有效,那么在社会资本匮乏的地区,公共政策能否培育社会资本呢?学术界称之为社会资本的可构建性(Constructability)问题。目前有两种不同的主张。一是认为政府本质上不适合帮助构建社会资本。例如Bourdieu(1986)提出,社会资本存在于人们长期以来在相互熟悉和认知的关系中慢慢建立起来的网络,难以形成也难以摧毁。Durkheim(2005)也持相同的观点,即社会结构需要缓慢变化,发展干预(Development Interventions)不大可能产生影响。Putnam(1993)对意大利的研究也不支持社会资本的可构建性,认为政府干预(地方政府体系建设)不大可能促进社会资本的形成。二是认为社会资本是可构建的,并认为强有力的、富有经验的公共机构和政府单位,在社会资本培育的过程中可发挥积极的作用。例如Skocpol(1996)指出,政府可以有意识地培育社会组织,调整政府办事机构,从而方便和社区沟通,这些都有益于社会资本的培育。Rothstein(2005)也认为公平的、审慎的、公正和开放的公共机构可以产生社会资本。国内学者如刘春荣(2007)等从城市社区建设的角度,阐述了国家介入对邻里社会资本生成的影响,也支持社会资本可构建的论点。

近年来,一些学者围绕世界银行在发展中国家(如印度、哥伦比亚、刚果等)实施的互助组织(Self-help Gourps)(Deininger和Liu,2013;Nguyen和Rieger,2017)、社区驱动(Community-driven Development)等项目(Wong,2012;Avdeenko和Gilligan,2015),做了大量的实证研究,但未有定论,延续着过往的争论。

第一书记在乡村建设中扮演了积极行动者的角色,对乡村社会资本的积极影响看似可期,但仍缺乏足够的实证研究的支持。舒全峰等(2018)基于CIRS“百村调查”的实证研究显示,第一书记能够显著提升村庄就农田水利灌溉问题的集体行动能力。但Avdeenko和Gilligan(2015)在苏丹的田野实验研究却提醒人们,一些公共项目尽管促进了人们的公共参与,但并非源于社会资本的提升,而仅仅是因为地方政府机构更为开放。Nguyen和Rieger(2017)在摩洛哥的田野实验研究也显示,外在干预提升了人们的公共品自愿供给水平,可能只是因为降低了公共品供给的边际成本,而人际间的信任与人的利他偏好等内在特质,很难在短期内得到改变。更糟糕的是,一些定性评估还表明,由于社区个体一般倾向于主张个人的优先事项,支持社区的外部资源可能增加了社区成员的竞争,这会对信任产生负面影响(Berriane,2010)。

(二)外来干部是否更能赢得村民的信任

公共政策能否推高民众对政府部门的信任,一直以来都是学术界热衷跟踪并努力回答的问题,但尚未形成共识。例如,Michelson和Li(2012)考察了中国司法改革对民众信任的影响。他们基于2002年和2010年两次独立调查数据,发现民众的司法体验有所改善之后,对当地村级行政机关的信任感不仅得到了加强,还“上溢”至镇政府、县政府。但有文献指出,民生有时并不一定换得了民心。例如Lü(2014)发现中国免除学杂费这一政策,显著提升了人们对中央政府的支持,但对地方政府的支持未受影响。类似地,孟天广和杨明(2012)的研究也发现,经济增长的客观绩效无助于维持民众对县级政府的信任。鉴于此,人们不禁要问,第一书记驻村帮扶是否赢得了村民信任?

第一书记是否赢得了村民的信任是一个相对的概念,本文将以同村的村支书作为参照。这也是一个饶有兴趣的话题。第一书记是上级政府派来的,代表着国家治理的一轨;而村支书是乡村土生土长的干部,代表着基层政治的另一轨。当代表国家政治的第一书记与代表基层政治的村支书在村庄场域相遇时,两股政治力量以“书记”的共同称号存在乡村社会中(谢小芹,2016),村民更信任谁呢?理论上也能推演出两种不同结果。政治学文献显示,我国民众对政府的信任呈“央高地低”的差序格局(李连江,2012),由此可推演出第一书记可能更受村民信任;但在社会学文献中,中国社会的人际信任呈“亲疏远近”的差序格局(费孝通,2018),据此可推测,人们对村支书知根知底,可能更信任他们。针对两种相左的理论预测,现实究竟如何?

综合上述两个方面的理论推演,本文设有两组对立假设。

假设1a:第一书记驻村帮扶能够促进村民之间的相互信任;

假设1b:第一书记驻村帮扶不能促进村民之间的相互信任。

假设2a:相对于村支书而言,村民更信任驻村第一书记;

假设2b:相对于驻村第一书记而言,村民更信任村支书。

(三)运用实验方法测度信任有哪些优势

对信任水平的科学测度,也是一个有争议的学术难题。实验经济学兴起之前,一般是运用“综合社会调查(GSS)”“世界价值观调查”(WVS)等问卷来测度信任水平,将那些认为大多数人是值得信任的受访者归为高信任一类,那些认为对大多数人应持谨慎态度的受访者归为低信任一类(简称“GSS社会信任”)。类似地,学术界也常运用问卷调查方法,测度人们对各级党委政府等机构或团体的信任。问卷调查方法简单易行,但也受到一些质疑。第一,如Holm和Danielsson(2005)强调的,人际间的信任会由于“社会距离”的差异而有“厚”“薄”之分,常用的GSS问卷测度的是一般信任,是“薄”的信任。同村的村民、同校的校友,一般比较熟悉,他们之间的信任是厚的信任。特别是在中国社会,小范围的“人际信任”一般强于广泛的“社会信任”(Fukuyama,1995)。在研究社区社会资本时,更有必要给予区分。第二,受访者声称的偏好与真实的偏好是否一致?学术界仍存争议。特别是在调查村民对驻村帮扶干部的信任时,受访村民可能认为,这将影响上级对驻村干部的评价以及外部支持资源的多寡,觉得有必要或准备好过度报告。这种过度报告在公共项目评估中不容忽视(Nguyen和Rieger,2017)。

相比而言,以小范围被试为研究对象、基于激励相容约束机制的信任博弈实验测量信任水平,具有明显优势,现已成为常用的工具。特别是因为匿名性和虚拟性特征,可以排除地方治理机构、非正式社会惩罚等对村民行为决策的影响,信任博弈实验已广泛应用于公共项目评估,用以测度公共项目对实施地区社会资本的影响。这方面的研究除了已经提到的关于世界银行项目评估的一些文献外,还包括Fearon等(2009)、Casey等(2012)。

当然,在乡村组织田野实验还存在诸多挑战。比如村民能否正确理解实验设计与实验过程?过于复杂的实验设计是否分散了村民对研究问题的关注?为了在尽可能减少工作量的前提下获取更可靠的实验数据,本文参照Fischbacher等(2001)在公共品实验中引入Selten(1967)策略性方法的做法,对Berg等(1995)的博弈实验做了调整,采用双随机配对方法,在一个信任博弈实验中同时提取被试村民对其他村民、村支书和第一书记的信任数据。

三、实验设计与组织

(一)实验地的选择

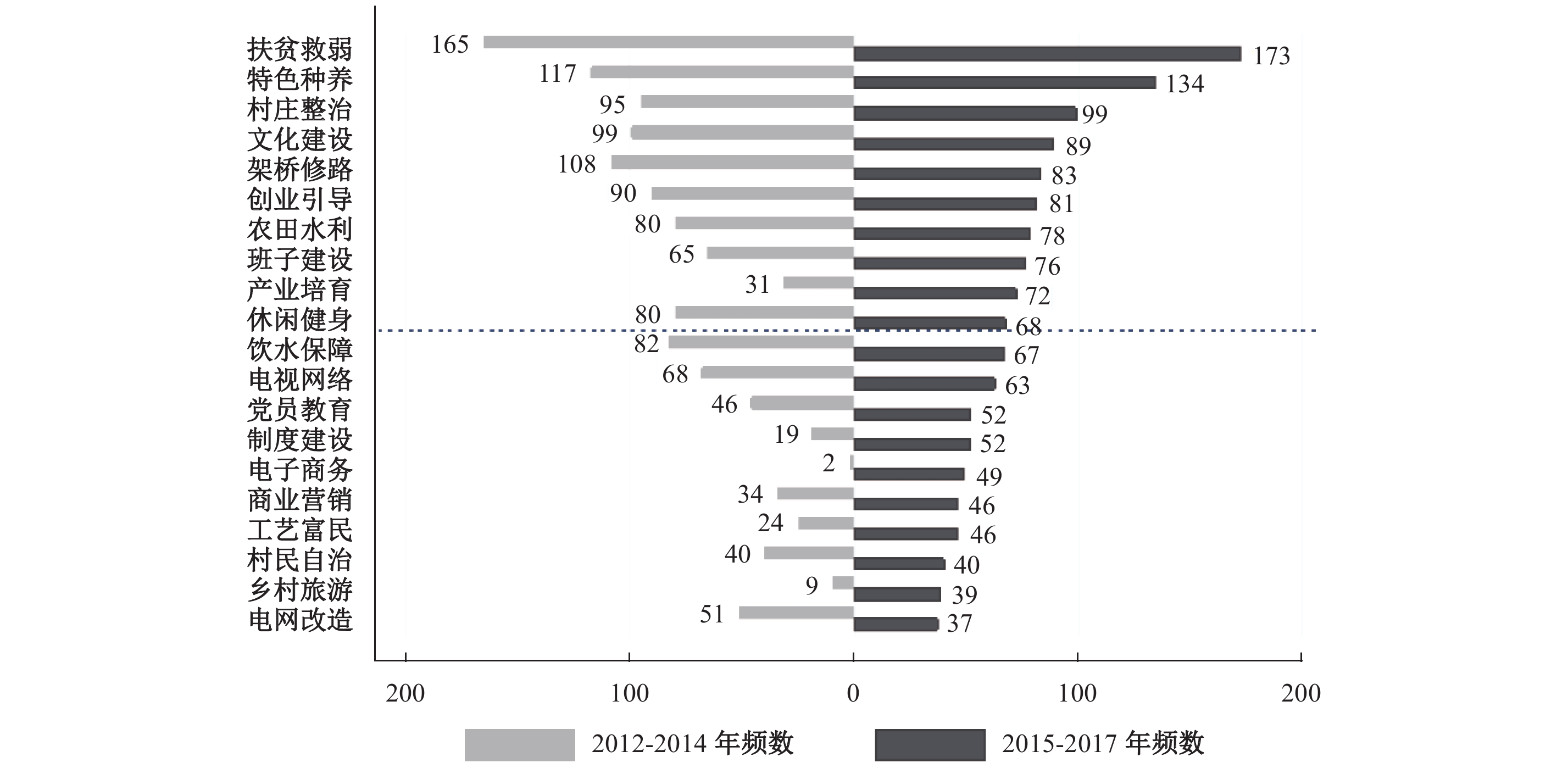

2012年以来,向乡村派驻第一书记已成为全国各地抓党建、促脱贫的品牌项目,山东省也不例外。截至2017年8月,山东省委从省直机关连续选派(简称“省派”)三轮共计2714名第一书记,带动全省各级党组织选派4万多名第一书记,深入到约1.8万个乡村(鲁祖轩,2017)。自2014年开始,本文连续四年跟踪调研第一书记驻村帮扶工作,先后走访了山东省12个县市、44个乡村,深入分析了大量的第一书记驻村工作总结和媒体报道(参见图1)。

|

| 图 1 山东省省派第一书记工作内容图谱及其变化 注:本文收集了1167篇、计140万余字的山东省省派第一书记的个人总结和媒体报道,运用罗宾斯(1997)的PEST模型和文本分析法,分2012—2014年和2015—2017年两个阶段,将驻村帮扶工作分为政治、经济、社会、技术四个大类,班子建设、党员教育等32个小类,挑选出569个能够描述各类帮扶工作的关键词,统计各类关键词词频,形成第一书记驻村帮扶工作内容图谱。限于篇幅,图中仅呈现了2015—2017年词频靠前的20小类工作。如需要关键词词典,可邮件索取。 |

在广泛调研的基础上,本文将实验地安排在鲁西南某乡镇。2015年2月,山东某省直单位选派3名干部分别到该乡镇3个村担任第一书记,开展为期两年的抓党建、促脱贫帮包工作。两年里,第一书记们为驻村新修道路、安装路灯、打钻水井、疏通下水道等,方便群众生产生活;建设蔬菜大棚,发展乡村旅游,解决就业难题;争取社会资金,援建当地小学和幼儿园,改善办学条件。该地第一书记驻村帮扶工作在山东乃至全国都有较强的代表性。本文选取该地3村组成实验组,并按照经济发展水平大致相同的要求,由当地干部分别为这3个乡村各推荐一个没有第一书记的相邻村,组成对照组。

(二)信任博弈实验

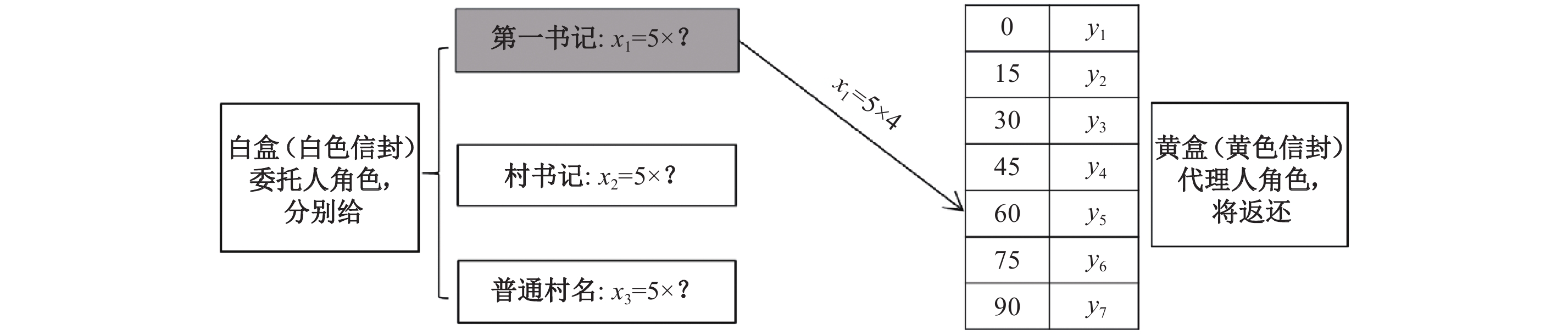

本文结合农村的现实条件与研究的实际需要,参照Fischbacher等(2001)的做法,将Berg等(1995)的标准信任博弈实验改造为两阶段信任博弈实验。具体而言,参加实验的被试在两个实验阶段,先后扮演代理人和委托人的角色,不同的角色需要回答不同的问题。第一阶段扮演的是代理人角色,回答的是黄色信封中的问题。即“假定委托人分给您的钱,经过实验者翻三倍后,分别为0、15、30、45、60、75、90元,对应这7种情况,您作为代理人,分别给委托人返还多少钱?”见图2右侧部分。①

|

| 图 2 双随机配对示意图 |

被试村民的回答应该是一个序列,本文称为条件性返还额(y)。第一书记、村支书等在内的所有被试回答完毕后,将答题纸装回黄色信封,并放进黄色盒子里。所有被试第二阶段扮演的是委托人角色,需要回答白色信封中的问题。即“现在给您6张5元面值的人民币,您作为委托人,可以拿出一部分给代理人。代理人可能是第一书记,也可能是村支书,还有可能是由实验者随机选出的本村的某位村民。针对这三种可能的代理人,请问您分别分给他们多少钱?”见图2左侧部分。这里分配给代理人的钱,限定为5的倍数,也是一个序列,即为委托人的投资额(x),分别衡量了委托人对这三种代理人的信任水平。回答完毕后,将记录有投资额的答题纸装回白色信封,放进白色盒子里。

这里需要详细介绍的是本文实验的激励相容约束机制,即双随机配对方法。首先随机地从黄白两个盒子里各拿出一半数量的黄色和白色信封,然后随机地一一配对。②每对黄白两个信封中的投资额x和返还额y都是序列数据,计算被试实验所得时究竟使用序列中的哪个数呢?这里按如下三步来操作。第一步,由于第一书记与村支书的信封事先都被做了记号,实验者能确定黄色信封是属于第一书记、村支书,还是村民的。第二步,一旦确定了黄色信封属于哪类被试,也就确定了应该使用与之配对的白色信封中哪个数。假如黄色信封属于第一书记的,那么白色信封中针对第一书记的投资额(记为x1)将作为计算博弈双方收入的依据之一。类似地,假如黄色信封属于村支书(或村民)的,那么白色信封中针对村支书(或其他村民)的投资额x2(或x3)将作为计算依据之一。第三步,根据第二步确定的白色信封中的投资额,回过头来确定黄色信封中的返还额。假设白色信封中的投资额x1,不妨设为20元,即作为委托人的村民愿意给第一书记分配4张面值为5元的人民币,共计20元。代理人从实验者处得到的将是60元,那么在黄色信封中与60元相对应的y5将被作为计算博弈双方收入的另一个依据(如上图2中灰底色部分所示)。按照这样的匹配与操作,所有被试回答的x与y共10个数据,都可能成为计算其收入的依据,从而满足激励相容约束机制。

实验说明的设计参照了Bouma等(2008)、Gneezy和Imas(2017)。实验互动是通过密封的信封来实现的,其中的信息只有实验者可以看到。由于被试对象为农民,本文参照其他相关实验研究的做法,利用了大约2.5个小时提前解释实验规则,在确认他们真正理解实验规则之后才开展正式实验。本文实验耗时大约1个小时。被试村民平均获得85元,超出当地的平均工资水平。

四、数据及分析

本文实验安排在2017年3月至5月,正值此轮第一书记驻村帮扶两年期满。实验涉及6个乡村129名村民,发放并收回问卷129份。本文关注村民对第一书记、村支书以及其他村民的信任水平,因此剔除了9位村支书和第一书记的数据,剩下120份。

(一)问卷调查结果的说明

实验后的问卷调查获取的信息包括,年龄、性别等身份信息,幸福感、满意度等主观态度,以及对第一书记驻村帮扶工作的评价。鉴于社会信任有厚薄之分,问卷中除了设有GSS信任问题外,还设置了衡量被试村民对本村其他村民信任程度的问题(简称“本地社会信任”),详见表1。

| 变量名称

|

英文代码 | 定义 | 均值 | 标准差 | ||

| 实验组 | 对照组 | 全样本 | ||||

| 年龄 | Age | 0=小于或等于42岁;1=大于42岁 | 0.483 | 0.550 | 0.517 | 0.502 |

| 性别 | Gender | 0=女性;1=男性; | 0.283 | 0.333 | 0.308 | 0.464 |

| 政治面貌 | Political_status | 0=普通群众或其他;1=中共党员 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.250 |

| 教育程度 | Education | 1=没上过学;2=小学毕业;3=初中毕业;4=高中毕业;5=专科及以上学历 | 3.050 | 3.017 | 3.033 | 0.978 |

| 健康状况 | Health_condition | 您觉得您目前的身体健康吗?1=很不健康;2=比较不健康;3=一般;4=比较健康;5=很健康 | 4.033 | 3.950 | 3.992 | 0.865 |

| 幸福感 | Happiness | 总体来讲,您认为您幸福吗?1=很不幸福;2=不太幸福;3=比较幸福;4=非常幸福 | 3.083 | 3.100 | 3.092 | 0.648 |

| 公平感 | Most_fair | 总的来说,您认为当今社会公不公平?1=完全不公平;2=比较不公平;3=说不上公平但也不能说不公平;4=比较公平;5=完全公平 | 2.967 | 3.217 | 3.092 | 0.996 |

| 家庭经济状况 | Financial_situation | 您家的家庭经济状况在当地属于哪一档?1=远低于平均水平;2=低于平均水平;3=平均水平;4=高于平均

水平 |

2.733 | 2.883 | 2.808 | 0.652 |

| 经济状况变动 | Financial_improvement | 与三年前相比,您家庭经济状况改善了吗?1=下降了;2=差不多;3=上升了 | 2.483 | 2.317 | 2.400 | 0.653 |

| GSS社会信任 | GSS_trust | 您觉得社会上的大多数人可以信任吗?0=还是小心为好;1=可以信任 | 0.583 | 0.733 | 0.658 | 0.476 |

| 本地社会信任 | Trust_villagers | 您觉得现在村里的大多数人可以信任吗?0=还是小心为好;1=可以信任 | 0.583 | 0.350 | 0.467 | 0.501 |

| 对第一书记工作的评价 | Satisfaction_FS | 总体来讲,您觉得本村的第一书记从事的工作是称职的吗?1=一点都不称职;2=不称职;3=比较称职;4=非常称职 | 3.083 | 3.083 | 0.829 | |

| 政治方面 | FS_political | 目前第一书记在班子建设、党员教育、制度建设、党群关系等基层党建方面做得好吗?1=很不好;2=不太好;3=一般;4=比较好;5=很好 | 3.533 | 3.533 | 0.999 | |

| 经济方面 | FS_economic | 目前第一书记在特色种养、电子商务、乡村旅游、产业培育等经济建设方面做得好吗?1=很不好;2=不太好;3=一般;4=比较好;5=很好 | 3.550 | 3.550 | 1.419 | |

| 技术方面 | FS_tech | 目前第一书记在架桥修路、农田水利、饮水保障、电视网络等基础设施方面做得好吗?1=很不好;2=不太好;3=一般;4=比较好;5=很好 | 3.700 | 3.700 | 1.046 | |

| 社会方面 | FS_social | 目前第一书记在扶贫救弱、村庄整治、文化建设、休闲健身等社会发展方面做得好吗?1=很不好;2=不太好;3=一般;4=比较好;5=很好 | 3.633 | 3.633 | 1.377 | |

| 注:已将Age、Gender、Political_status、Most_trust和Trust_villagers等转换为哑变量。 | ||||||

整体而言,本文被试村民以女性普通群众为主,平均年龄约43岁,文化程度多为初中毕业,家庭经济状况在当地属于中等偏下水平,近三年家庭经济状况略有改善。被试村民身体状况比较健康,幸福感、公平感较强。实验组的被试村民对第一书记工作的评价也以“比较称职”或“比较好”为多。需要说明是,本文GSS社会信任的均值为1.342(标准差为0.476),比Glaeser等(2000)、Gächter等(2004)中被试对象的社会信任稍高些;与陈叶烽(2010)同以中国被试的调查结论相比,本文被试更显谨慎,可能是因为他们的被试为大学生而本文的是农民。

(二)实验结果统计性描述

在信任博弈实验研究中,一般将委托人分配给代理人的投资额作为衡量前者对后者的信任水平。在本文的实验中,当120名被试村民作为委托人时,愿意分配给代理人的投资额平均为12.50(标准差为7.11)。具体到三种不同类型代理人,分配给他们的平均投资额占最大投资额比例分别为39.03%、38.20%和53.90%。与Berg等(1995)、Bouma等(2008)研究相比,除了给第一书记的投资额超过半数并略高于他们的比例之外,给村民或村支书的投资额占比均比他们的低,但高于陈叶烽等(2010)的比例。另外,零投资者的占比与他们的占比相差不大,详见表2。

| 文献 | 被试群体 | 最大投资额 | 投资额/最大投资额(%) | 零投资者占比(%) |

| 本文 | 村民对村民 | 30元(半天工资) | 39.03 | 8.33 |

| 村民对村支书 | 38.20 | 8.33 | ||

| 村民对第一书记 | 53.90 | 3.33 | ||

| 陈叶烽等(2010) | 大学生 | 20单位 | 34.35 | |

| Bouma等(2008) | 印度农民 | 50Rs(一天的工资) | 49 | 13 |

| Barr(2003) | 津巴布韦农民 | 20Zimb(半天工资) | 52 | 9 |

| Berg等(1995) | 美国在校学生 | US10(两小时工资) | 43 | 6 |

1. 村民之间的信任。由于学术界对人际间信任及其衡量方法的不同认识,本文运用三种方法从不同角度测度了被试村民对其他村民的信任,详见表3列(1)、列(4)和列(5)。

| 乡村 | 信任实验(投资额) | 问卷调查 | |||

| 其他村民(1) | 村支书(2) | 第一书记(3) | 本地社会信任(4) | GSS社会信任(5) | |

| 全部 | 11.71 | 11.46 | 16.17 | 0.47 | 0.66 |

| 实验组 | 13.25 | 12.42 | 16.17 | 0.58 | 0.73 |

| A1 | 13.00 | 12.75 | 17.25 | 0.60 | 0.65 |

| B1 | 13.25 | 11.25 | 15.25 | 0.50 | 0.80 |

| C1 | 13.5 | 13.25 | 16.00 | 0.65 | 0.75 |

| 对照组 | 10.17 | 10.50 | 0.35 | 0.58 | |

| A2 | 9.50 | 10.25 | 0.35 | 0.55 | |

| B2 | 9.00 | 9.75 | 0.25 | 0.45 | |

| C2 | 12.00 | 11.50 | 0.45 | 0.75 | |

| 秩和检验 | 0.006 | 0.083 | 0.011 | 0.085 | |

表3列(1)是以实验方法测度的村民与村民之间的信任,本文称为“实验社会信任”。无论是分A、B、C三组乡村,还是按实验设计汇总来看,实验组村民对其他村民的平均投资额均高于对照组村民的平均投资额。另外,两组村民对其他村民的投资额的Wilcoxon秩和检验的P值为0.006,可在1%的显著性水平上,拒绝两个独立样本来自相同总体的原假设,说明两组村民对其他村民的投资额存在显著差异。表3列(4)是两组村民的本地社会信任。无论是分A、B、C三组乡村,还是按实验设计汇总来看,两组村民的本地社会信任也是差异明显,Wilcoxon秩和检验的P值为0.011,同样给予了进一步的佐证。表3列(5)是两组村民GSS社会信任。两两对比来看,两组村民GSS社会信任水平差异不大,甚至大致相当,Wilcoxon秩和检验结果为0.085,也不能拒绝两个独立样本来自相同总体的原假设。

简言之,从信任实验与本地社会信任调查的数据分析可知,相对于对照组而言,实验组村民之间的社会信任更高些。这初步支持了本文的理论假设1a,即第一书记驻村帮扶能够促进村民之间的相互信任。

需要解释的是,表3列(5)以GSS问卷问题测度的社会信任与上述两个视角的社会信任有所不同,佐证了Fukuyama(1995)、Holm和Danielsson(2005)提出的小范围的“人际信任”不同于广泛的“社会信任”的主张。

2. 村民对干部的信任。信任实验还测度了被试对本村的村支书与驻村的第一书记的信任,详见表3列(2)和列(3)。其中表3列(2)显示,尽管实验组村民对村支书的平均投资额均高于对照组的平均投资额,但Wilcoxon秩和检验的P值为0.083,只能在10%的显著性水平上拒绝原假设,说明两组村民对村支书的投资额差异较小。从实验组的列(2)和列(3)对比情况来看,被试村民对第一书记的投资额均高于对村支书的投资额,而且两者之间的Wilcoxon秩和检验P值是0.005,差异明显。本文在调研中还参照“思想实验”(Thought Experiment)的逻辑,询问部分被访村民,“如果我们想留下1000元钱帮助村里做点事,请问交给谁管理为宜?”选项有第一书记和村支书。整体而言,更多的被试选择第一书记。这与上述实验结论一致。

简言之,实验组村民对村支书的信任水平稍高于对照组村民的信任水平,但差距不明显;同在实验组,村民对第一书记的信任水平明显高于对村支书的信任水平,这初步支持了本文的理论假设2a,即:相对于村支书而言,村民更信任驻村的第一书记。

(三)影响机制的计量分析

前文的统计分析已大致呈现了第一书记驻村帮扶对村民之间的相互信任与村民对村干部的信任的积极影响,下面尝试运用计量方法控制一些可能的影响变量,验证上述统计分析结果,并探究其中的作用机制。

1. 对村民之间信任的经济分析

(1)有序模型分析。本文参照Gächter等(2004)、Karlan(2005)、Capra等(2008)、陈叶烽等(2010)的做法,构建模型(1),分析被试村民在信任博弈实验中的投资行为。

| $Investment2village{r_i} = {\alpha _0} + {\alpha _1}If\_secretar{y_i} + \rho Control\_{X_i} + \gamma Control\_{Z_i} + {\varepsilon _i}$ | (1) |

其中,If_secretary是虚拟变量(0表示对照组,1表示实验组),是本文的核心解释变量;Control_X是本文感兴趣的其他控制变量,如GSS社会信任(Most_trust)、本地社会信任(Trust_villagers)等;Control_Z包括个体的年龄、性别等常用的控制变量,结果详见表4。

从表4可得以下几个方面的结论:

第一,变量If_secretary的系数在上述所有模型中均显著为正,而且多数模型中的显著性水平为1%。这说明在控制了一些可能的变量后,依然可见实验组被试村民对其他村民的投资额显著高于对照组被试村民的投资额。换言之,从信任实验数据来看,实验组村民之间的信任高于对照组村民之间的信任。从而再次证明了假设1a。

第二,模型1—3和模型1—4是在模型1—2基础上,分别增加了变量GSS社会信任和本地社会信任,本地社会信任的显著性水平为1%,而GSS社会信任的仅为10%。模型1—5同时增加了这两个变量,本地社会信任的显著性水平为10%,而GSS社会信任不再显著。这说明本地社会信任比GSS社会信任更能解释被试村民在信任实验中的投资行为。这可能是因为实验中的被试人员均为当地村民,本地社会信任更能解释实验行为。

第三,模型1—6至模型1—8考虑了主要解释变量的交乘项。交乘项的显著性水平不高,在模型1—8中均不显著。但有趣的是交乘项的系数均为负值,说明第一书记驻村帮扶对GSS社会信任或本地社会信任较高的村民的实验社会信任影响较小,而对GSS社会信任或本地社会信任较高的村民的实验社会信任影响较大。

第四,在所有模型中,党员身份(Political_status)、幸福感(Happiness)、公平感(Most_fair)的系数显著为正值,说明政治面貌为中共党员的被试和幸福感、公平感强的被试,在实验中表现得更加信任他人。家庭经济状况(Financial_situation)的系数在部分模型中以10%的显著水平为正,说明家庭经济状况越好的被试人员也更加信任他人。

| 1—1 | 1—2 | 1—3 | 1—4 | 1—5 | 1—6 | 1—7 | 1—8 | |

| If_secretary | 0.501*** (0.195) |

0.494*** (0.197) |

0.456** (0.207) |

0.405** (0.207) |

0.386* (0.213) |

1.056*** (0.404) |

0.836*** (0.339) |

1.179*** (0.476) |

| Most_trust | 0.377* (0.216) |

0.303

(0.216) |

0.764*** (0.258) |

0.577** (0.266) |

||||

| Trust_villagers | 0.475*** (0.219) |

0.414* (0.218) |

0.898*** (0.284) |

0.729*** (0.293) |

||||

| If_secretary × Most_trust | −0.875* (0.459) |

−0.665

(0.453) |

||||||

| If_secretary × Trust_villagers | −0.872** (0.429) |

−0.672

(0.423) |

||||||

| Age | 0.155

(0.254) |

0.154

(0.260) |

0.162

(0.252) |

0.160

(0.256) |

0.122

(0.264) |

0.122

(0.265) |

0.105

(0.269) |

|

| Gender | −0.163

(0.233) |

−0.160

(0.235) |

−0.229

(0.245) |

−0.219

(0.247) |

−0.156

(0.238) |

−0.205

(0.251) |

−0.196

(0.252) |

|

| Political_status | 1.149*** (0.405) |

1.193*** (0.394) |

1.168*** (0.381) |

1.202*** (0.382) |

1.234*** (0.419) |

1.176*** (0.391) |

1.236*** (0.410) |

|

| Education | −0.171

(0.110) |

−0.170

(0.113) |

−0.161

(0.109) |

−0.162

(0.111) |

−0.172

(0.116) |

−0.144

(0.114) |

−0.150

(0.117) |

|

| Health_condition | 0.047

(0.103) |

0.051

(0.105) |

0.043

(0.105) |

0.046

(0.107) |

0.069

(0.103) |

0.027

(0.107) |

0.048

(0.108) |

|

| Financial_situation | 0.172* (0.105) |

0.156

(0.102) |

0.171* (0.099) |

0.158* (0.098) |

0.158

(0.101) |

0.179* (0.096) |

0.166* (0.094) |

|

| Financial_improvement | 0.051

(0.147) |

0.057

(0.146) |

0.030

(0.156) |

0.038

(0.154) |

0.059

(0.157) |

0.070

(0.164) |

0.070

(0.168) |

|

| Happiness | 0.348*** (0.107) |

0.3105*** (0.104) |

0.296*** (0.108) |

0.273*** (0.107) |

0.360*** (0.111) |

0.324*** (0.112) |

0.335*** (0.116) |

|

| Most_fair | 0.401*** (0.137) |

0.390*** (0.138) |

0.334*** (0.1326) |

0.333*** (0.133) |

0.387*** (0.133) |

0.351*** (0.128) |

0.347*** (0.126) |

|

| County | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |

| Pseudo R2 | 0.017 | 0.140 | 0.147 | 0.150 | 0.155 | 0.157 | 0.1608 | 0.1699 |

| Wald chi2(1) | 6.60 | 52.35 | 57.75 | 55.06 | 58.40 | 66.53 | 61.28 | 70.73 |

| Number of obs | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

| 注:全部模型皆为oprobit排序模型,小括号里的数为稳健性标准误;*、**和***分别表示10%、5%和1%的显著性水平。Education、Health_condition等变量经标准化处理。 | ||||||||

(2)内生性分析。本文选择对照组乡村时,一直强调要与实验组乡村拥有大致相近的经济发展水平,但选派干部时可能存在选择性偏误。如果真是如此,实验组村民的社会信任可能本身就比其他村子的要高些?这是一个值得推敲的问题。本文运用倾向匹配得分法,为实验组的每位村民从对照组中找到年龄、性别等特征尽可能相似的村民,组成新的对照组,计算两组村民对其他村民投资额的平均差值(ATT)及其T统计量,详见表5。③简言之,在控制内生性问题后,两组村民在实验中对其他村民的投资额差异较为显著,又一次证明了假设1a。

| ATT | T-stat | |

| 最邻近匹配(n=2) | 2.515* | 1.79 |

| 卡尺匹配 | 2.349** | 2.05 |

| 核匹配 | 2.362* | 1.86 |

| 注:*、**分别表示10%、5%的显著性水平。 | ||

2. 对第一书记信任的经济分析

从上面实验结果的统计性描述来看,被试村民给第一书记的投资额大于给村支书的投资额,说明驻村的第一书记比本村的村支书更能赢得村民的信任。这是整体上的判断,但是本文在调研中注意到,有些地方的第一书记为乡村招商引资、建厂修路,做了大量工作,部分村民却因“患不均”而不满。另有某地一位大学生村官,常年驻村,与村民们打成一片。有次得知村民卖瓜难,急中生智,在自己的朋友圈帮忙卖瓜。村官网络代言卖瓜,如今看来或许不足为奇,但在2015年实属罕见。受助瓜农非常感激,其他村民也交口称赞。这些调研所闻所见,引发本文对第一书记何以赢得村民信任的思考。

本文参照PEST模型(罗宾斯,1997),将第一书记驻村帮扶工作分为政治、经济、社会和技术四个方面(详见表1的变量描述),通过问卷调查获取实验组村民对驻村第一书记在这些方面工作的满意程度,分析被试对第一书记的信任与满意度之间的关系,结果分析见表6。

| 2—1 | 2—2 | 2—3 | 2—4 | 2—5 | |

| Satisfaction_FS | 0.833***(0.232) | ||||

| FS_political | 0.179(0.159) | ||||

| FS_economic | 0.785***(0.195) | ||||

| FS_social | 0.727***(0.205) | ||||

| FS_tech | 0.160(0.144) | ||||

| Pseudo R2 | 0.252 | 0.193 | 0.252 | 0.247 | 0.192 |

| Wald chi2(12) | 76.05 | 51.29 | 76.47 | 77.82 | 47.00 |

| Number of obs | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

| 注:使用的是排序模型,上述变量均已标准化;小括号中的数字为稳健性标准差,***、**分别表示1%、5%的显著性水平;模型还包括个体特征变量、幸福感和公平感等9个解释变量,同时还控制了变量“County”。 | |||||

表6是以被试村民对第一书记投资额为因变量,这里至少有以下几点值得关注。第一,在模型2—1中,对第一书记驻村帮扶工作满意度(Satisfaction_FS)的回归系数显著为正,说明被试村民对第一书记工作的整体评价越高,对他们越信任。第二,模型2—2至模型2—5分别分析了被试村民对第一书记在政治、经济、社会和技术等方面工作的评价,与他们对第一书记的信任程度的定量关系。在模型2—3和模型2—4中,主要解释变量FS_economic、FS_social的回归系数均在1%显著性水平上为正,表明村民对第一书记在经济与社会两个方面工作的好评,与其对第一书记的信任程度呈显著的正向关系。在模型2—2和模型2—5中,主要解释变量FS_political、FS_tech的回归系数均不显著。这说明村民对第一书记在政治与技术两个方面工作的好评,与其对第一书记的信任程度相关性不明显。

表6的结论与作者在调研中的体验是一致的。第一书记能够赢得村民信任,往往不在于他们给乡村带来了多少支农资源、干了多少轰轰烈烈的“大事情”,而在于他们为乡村投入了多少真感情、做了哪些实实在在的“小事情”。在一些村民看来,第一书记在乡村架桥修路、兴修水利,围绕基础设施建设开展的技术方面的“大事情”,或许只是在落实上级政府的惠农政策而已,因此只会感恩于上级政府。相反,他们往往对驻村干部帮助农民发家致富、排忧解难等先进事迹津津乐道,这些经济与社会方面的“小事情”,往往是第一书记的“自选”项目,需要投入更多的时间与精力。

五、启示与讨论

本文的田野实验研究发现,第一书记驻村帮扶不仅促进了人际间的相互信任,还赢得了村民的信任,其中第一书记在经济建设与社会发展方面的努力更能赢得村民的信任。如何换得了民心?驻村帮扶干部定能从中有所启示。推而广之,本文就进一步做好驻村帮扶工作、助力乡村振兴战略,有以下几点启示。

第一,驻村帮扶离不开组织资源的支持。以山东为例,财政厅、扶贫办等部门在第一书记入驻的乡村启动实施财政扶贫开发项目,有力支持实现“五通”“十有”目标。尽管本文实验研究显示,驻村干部在架桥修路、农田水利等基础设施方面的工作,并没有显著地赢得村民的信任,但这些下乡资源不仅是乡村社区能力建设的重要内容,也是驻村干部在乡村社会缔结纽带的物质基础。当然,随着乡村振兴战略的全面推进,除了鼓励资源下乡,有必要借助集体经营性建设用地入市、农村集体产权制度改革等,大力发展集体经济,充实乡村社区组织资源。

第二,搞对对乡村干部的正向激励。学术界很多研究将官员政治晋升当作地区经济增长、地方治理水平的重要解释变量。但政治晋升在很多情况下,特别是在乡村,可能是低效的,甚至是不存在的。因为越是基层政府官员,获得的政治晋升机会越小,政治晋升激励往往失灵。乡村社区代理人不足问题难以避免,这是乡村社会诸多问题难以破题的症结所在。从新一轮驻村帮扶实践来看,到农村一线工作已成为锻炼、培养干部的重要途径。驻村干部将乡村当作干事创业的舞台,不排除有些人是出于造福乡里、谋利桑梓的情怀,但政治晋升无疑为他们提供了不小的正向激励。这是今后驻村帮扶工作应当坚持的一个维度,同时也要惠及本地优秀的乡村干部。

第三,社会资本是乡村振兴的无形动力。无论是人力资源的嵌入还是组织资源的壮大,如果没有社会资本支撑的村民集体行动能力的提升,乡村振兴显然难以持续。实际上,人类在长期互动与演化中,早已形成了与他人合作并关心集体的行为倾向(汪崇金等,2018),熟人社会或半熟人社会下的村民本身就有社会合作的传统和优势,现实的挑战就是如何重塑互动网络、培育乡村社会资本,激活嵌在乡村社会网络中支持社会合作的公共资源。我们乐见,第一书记代表上级政府在基层落实惠民政策,广泛缔结利益纽带、情感纽带、互助纽带。内嵌在各种纽带所形成的社会网络上的信任、规范、权威、行动的共识以及社会道德等,都是乡村社会资本的内核。这些主观层面上的态度,对乡村社区能力建设尤为重要,因此理应是驻村帮扶工作绩效考核的维度之一。

但要强调的是,本文的发现源自局部地区若干乡村的田野实验,是在特定场域、针对特定人群开展的,实验结论具有特殊适用性。至少有以下几个方面值得进一步深化研究:一是驻村帮扶对乡村社会的影响因素是多方面的。例如第一书记个人能力的高低、派出单位帮扶资源的多寡、乡村的宗族文化、权力结构等,都会影响驻村帮扶的绩效。再例如第一书记驻村帮扶所取得的成绩,或许仅是因为“新官上任”,新任的村支书可能也有不俗表现。但本文均未考虑这些可能的影响因素。二是驻村帮扶对乡村社会的影响是多方面的。本文只是分析了第一书记驻村帮扶对乡村社会资本主观维度的影响,没有分析其对社会资本客观维度,如乡村非正式组织与网络的社会联结的影响,更没有量化其对乡村经济建设等其他方面的影响。但我们相信,这项田野实验研究的结论及其含义,可以帮助我们理解社区能力建设,有助于全面推进乡村振兴战略。

① 实际上也有可能是0,但这种情况下回应者别无选择,只能返还0元,因此无需考虑。

② 先后分给每位被试黄色和白色两个信封,这两个信封的编码相同。此时要避免两个编码相同的信封匹配到一起。一旦出现这种情况,则从黄色或白色盒子中随机地选择另一个信封重新配对。

③ 匹配后的两组被试村民在各项变量上均不存在显著差异,匹配结果有效。限于篇幅原因,此处没有呈现Logistic估计结果与核匹配后的变量平衡表。

| [1] | (美)斯蒂芬·P·罗宾斯. 管理学[M]. 黄卫伟译. 北京: 中国人民大学出版社, 1997. |

| [2] | 陈叶烽, 叶航, 汪丁丁. 信任水平的测度及其对合作的影响——来自一组实验微观数据的证据[J]. 管理世界, 2010(4): 54–64. |

| [3] | 费孝通. 乡土中国[M]. 北京: 商务印书馆, 2018. |

| [4] | 韩俊. 以习近平总书记“三农”思想为根本遵循实施好乡村振兴战略[J]. 管理世界, 2018(8): 1–10. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2018.08.001 |

| [5] | 李连江. 差序政府信任[J]. 二十一世纪 (香港), 2012, (6): 108–1. |

| [6] | 刘春荣. 国家介入与邻里社会资本的生成[J]. 社会学研究, 2007(2): 60–79. |

| [7] | 鲁祖轩. 布好攻坚棋 做足绣花功[N]. 中国组织人事报, 2017-9-20. |

| [8] | 孟天广, 杨明. 转型期中国县级政府的客观治理绩效与政治信任——从“经济增长合法性”到“公共产品合法性”[J]. 经济社会体制比较, 2012(4): 122–135. |

| [9] | 欧阳静. 乡镇驻村制与基层治理方式变迁[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2012(1): 111–115. DOI:10.3969/j.issn.1009-508X.2012.01.011 |

| [10] | 舒全峰, 苏毅清, 张明慧, 等. 第一书记、公共领导力与村庄集体行动——基于CIRS“百村调查”数据的实证分析[J]. 公共管理学报, 2018(3): 51–65. |

| [11] | 汪崇金, 史丹, 聂左玲, 等. 打开天窗说亮话: 社会合作何以可能[J]. 中国工业经济, 2018(4): 156–173. |

| [12] | 王亚华, 高瑞, 孟庆国. 中国农村公共事务治理的危机与响应[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版), 2016(2): 23–29. |

| [13] | 习近平. 在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话[N]. 光明日报, 2020-03-07. |

| [14] | 向征. 让新“乡村共同体”托起美丽乡愁[N]. 光明日报, 2016-09-13. |

| [15] | 谢小芹. “接点治理”: 贫困研究中的一个新视野——基于广西圆村“第一书记”扶贫制度的基层实践[J]. 公共管理学报, 2016(3): 12–22. |

| [16] | 许汉泽, 李小云. 精准扶贫背景下驻村机制的实践困境及其后果——以豫中J县驻村“第一书记”扶贫为例[J]. 江西财经大学学报, 2017(3): 82–89. |

| [17] | 张婍, 王二平. 社会困境下政治信任对公众态度和合作行为的影响[J]. 心理科学进展, 2010(10): 1620–1627. |

| [18] | Avdeenko A, Gilligan M J. International interventions to build social capital: Evidence from a field experiment in Sudan[J]. American Political Science Review, 2015, 109(2): 427–449. |

| [19] | Barr A. Trust and expected trustworthiness: experimental evidence from Zimbabwean villages[J]. The Economic Journal, 2003, 113(489): 614–630. DOI:10.1111/1468-0297.t01-1-00150 |

| [20] | Berg J, Dickhaut J, McCabe K. Trust, reciprocity, and social history[J]. Games and Economic Behavior, 1995, 10(1): 122–142. DOI:10.1006/game.1995.1027 |

| [21] | Berriane Y. The complexities of inclusive participatory governance: The case of Moroccan associational life in the context of the INDH[J]. Journal of Economic and Social Research, 2010, 12(1): 89–111. |

| [22] | Bouma J, Bulte E, Van Soest D. Trust and cooperation: Social capital and community resource management[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2008, 56(2): 155–166. DOI:10.1016/j.jeem.2008.03.004 |

| [23] | Bourdieu P. The forms of capital. Handbook of theory and research for the sociology of education. JG Richardson[J]. New York, Greenwood, 1986, 241(258): 19. |

| [24] | Capra C M, Lanier K, Meer S. Attitudinal and behavioral measures of trust: A new comparison[J]. Department of Economics, Emory University, Mimeo, 2008. |

| [25] | Casey K, Glennerster R, Miguel E. Reshaping institutions: Evidence on aid impacts using a preanalysis plan[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2012, 127(4): 1755–1812. DOI:10.1093/qje/qje027 |

| [26] | Deininger K, Liu Y Y. Economic and social impacts of an innovative self-help group model in India[J]. World Development, 2013, 43: 149–163. DOI:10.1016/j.worlddev.2012.09.019 |

| [27] | Durkheim E. The dualism of human nature and its social conditions[J]. Durkheimian Studies, 2005, 11(1): 35–45. |

| [28] | Fearon J D, Humphreys M, Weinstein J M. Can development aid contribute to social cohesion after civil war? Evidence from a field experiment in post-conflict Liberia[J]. American Economic Review, 2009, 99(2): 287–291. DOI:10.1257/aer.99.2.287 |

| [29] | Fischbacher U, Gächter S, Fehr E. Are people conditionally cooperative? Evidence from a public goods experiment[J]. Economics Letters, 2001, 71(3): 397–404. |

| [30] | Fukuyama F. Trust: The social virtues and the creation of prosperity[M]. New York: Free Press, 1995. |

| [31] | Gächter S, Herrmann B, Thöni C. Trust, voluntary cooperation, and socio-economic background: Survey and experimental evidence[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2004, 55(4): 505–531. |

| [32] | Glaeser E L, Laibson D I, Scheinkman J A, et al. Measuring trust[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2000, 115(3): 811–846. DOI:10.1162/003355300554926 |

| [33] | Gneezy U, Imas A. Lab in the field: Measuring preferences in the wild[A]. Handbook of economic field experiments[M]. Amsterdam: North-Holland, 2017. |

| [34] | Holm H J, Danielson A. Tropic trust versus Nordic trust: Experimental evidence from Tanzania and Sweden[J]. The Economic Journal, 2005, 115(503): 505–532. DOI:10.1111/j.1468-0297.2005.00998.x |

| [35] | Islam M K, Merlo J, Kawachi I, et al. Social capital and health: Does egalitarianism matter? A literature review[J]. International Journal for Equity in Health, 2006, 5: 3. |

| [36] | Karlan D S. Using experimental economics to measure social capital and predict financial decisions[J]. American Economic Review, 2005, 95(5): 1688–1699. DOI:10.1257/000282805775014407 |

| [37] | Lü X B. Social policy and regime legitimacy: The effects of education reform in China[J]. American Political Science Review, 2014, 108(2): 423–437. DOI:10.1017/S0003055414000124 |

| [38] | Luhmann N. Trust and power[M]. New York: John Wiley & Sons, 2017. |

| [39] | Michelson E, Li K. Judicial Performance without Independence: The Delivery of Justice and Political Legitimacy in Rural China[C]. Prepared for workshop on works-in-progress on Chinese law, 2012. |

| [40] | Newton K, Stolle D, Zmerli S. Social and political trust[J]. The Oxford handbook of social and political trust, 2018, 37: 961–976. |

| [41] | Nguyen T C, Rieger M. Community-driven development and social capital: Evidence from Morocco[J]. World Develop- ment, 2017, 91: 28–52. DOI:10.1016/j.worlddev.2016.10.013 |

| [42] | Putnam R D. The prosperous community: Social capital and public life[J]. The American Prospect, 1993, 4(3): 35–42. |

| [43] | Rothstein B. Social traps and the problem of trust[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. |

| [44] | Selten R. Die Strategiemethode zur Erforschung des eingeschränkt rationalen Verhaltens im Rahmen eines Oligopolexperiments[J]. Beiträge zur experimentellen Wirtschafts-Forschung. Tübingen: JCB Mohr, 1967(1): 136–168. |

| [45] | Skocpol T. Unravelling from above[J]. The American Prospect, 1996(25): 20–25. |

| [46] | Wong S S. What have been the impacts of World Bank Community-Driven Development Programs? CDD impact evaluation review and operational and research implications[M]. Washington, DC: World Bank Group, 2012. |