2021第47卷第2期

2. 上海财经大学 三农研究院,上海 200433

2. Research Institute of Agricultural,Farmer and Rural Society,Shanghai University of Finance and Economics,Shanghai 200433,China

一、引 言

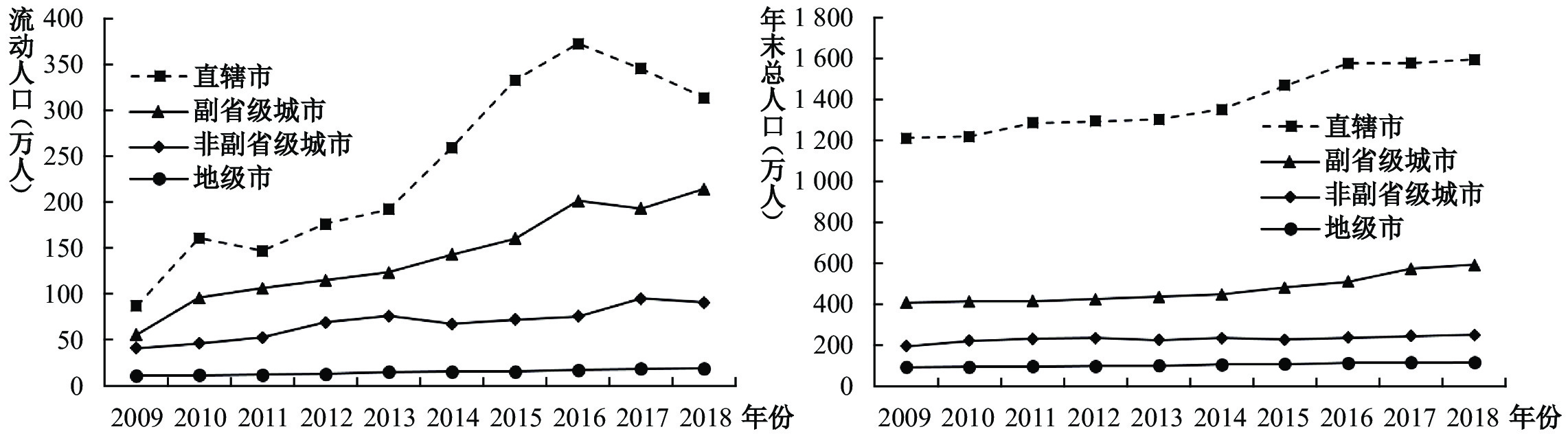

城市是经济空间结构最显著的特征,发挥着独有的行政力量和市场力量。爱德华•格莱泽在《城市的胜利》中阐述了城市的价值在于它提供更高的生产效率(爱德华•格莱泽,2012)。中国城市行政层级体系隐含的政治力量,以“资源配置的行政中心偏向”为特征,在中央集权政治体制下,各生产要素从中央到地方、从上级到下级城市逐次分配,这就容易出现人口的分布不均衡。人口流动呈现向高行政层级城市集聚的趋势,实质是行政层级掣制下的“用脚投票”机制(黄燕芬和张超,2018)。从2008年到2019年中国流动人口的分布来看,人口向行政层级高的城市集聚的趋势不断加强(图1)。农民工在城市空间的迁移也是非均匀的,根据《2019年农民工监测报告》的数据显示,2019年农民工总量达到约2.91亿,迁移到东部地区的农民工约占54%,在京津冀、长三角和珠三角地区的比重分别高达14.06%、34.34%和28.14%。由于农民工迁入地不易定位,所以数据存在难以精准的问题,导致没有直接证据表明农民工是否对城市的行政级别有偏好。

|

| 图 1 2009−2018年中国不同行政级别城市的流动人口和年末总人口变动趋势 注:资料来源为历年《中国城乡建设统计年鉴》和《中国区域经济统计年鉴》 |

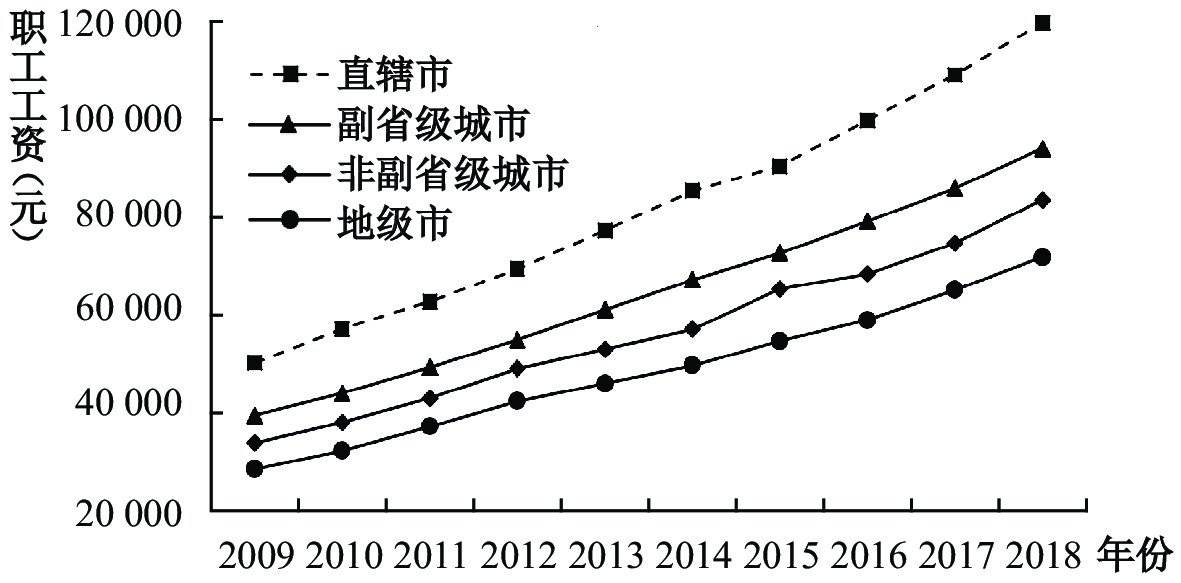

已有研究发现城市行政层级对要素集聚、资源分配、经济发展发挥着行政力量。行政层级高的城市,意味着再分配的资源越多,吸引产业和人口集聚,促进城市规模扩大(蔡昉和都阳,2003;Duranton和Puga,2004)。省会城市的工资溢价高于非省会城市(黄枫和吴纯杰,2008)。工资溢价即大城市的工人获得更高的工资(Glaeser和Maré,2001)。从2009—2018年中国的工资变动趋势可知,高行政级别城市的工资水平更高(图2)。上述文献验证了城市规模对工资溢价的作用,但未涉及城市行政层级对工资溢价的影响。本研究关注的是城市行政层级如何通过行政力量和市场力量促进工资溢价效应?工资溢价呈现何种特征分布规律?

|

| 图 2 2009−2018年中国不同行政级别城市的工资趋势 |

城市行政层级与工资溢价的关系可能存在内生性。首先,行政层级对劳动生产率、工资的影响不是单向的。劳动生产率高的地区能吸引更多的资本和劳动力进入市场,通过集聚效应反向提高该地区的行政级别(黄燕芬和张超,2018)。其次,城市行政层级和工资存在联立性:一方面,工资上涨需要通过城市吸引企业、产业和人才,从而提高劳动力生产率(江艇等,2018);另一方面,城市行政层级提高会改善当地的基础设施和公共服务水平,导致住房价格和生活成本抬高,出现补偿生活成本的工资溢价效应(黄枫和吴纯杰,2008;踪家峰和周亮,2015)。最后,城市行政层级对工资的影响还存在遗漏变量的估计偏误。城市的行政层级是当地经济发展的结果,通常经济发展水平高的城市行政层级和工资也比较高。如果不控制劳动力的不可观测特征和城市的禀赋特征,会高估行政层级对工资的影响。鉴于1984年的城市架构是现有城市格局的样板,1984年的人口规模在对当地财政支出、资源配置、企业选址、人才流动产生集聚效应后,经过行政规划变迁后不直接影响现在的工资溢价(江艇等,2018)。因此,本文选用“1984年人口规模”作为历史工具变量,以此缓解内生性问题。

农民工从“个人迁移”转变到“举家迁移”模式,不再单一追求大城市的就业机会和高工资,也有公共服务和基础设施的需求(Xing和Zhang,2017)。本文采用上海财经大学2013年和2019年的千村调查数据,对农民工的迁移趋势和工资溢价进行研究。原因在于,这两个时间点恰好在中国行政管理体制改革①和落户政策改革前后。工资水平偏低,依然是阻碍农民工扎根于城市的主要原因之一。因此,本文试图研究农民工迁移偏好和工资溢价,丰富对人口变迁规律的认识。实证结果发现,仅控制个体特征时,城市行政层级对月均工资、小时工资弹性系数为5.25%、4.82%;控制城市特征后,工资弹性系数分别为14.23%和10.95%。城市行政层级通过住房价格、基础设施、公共服务这些中介变量对工资起作用。本文将农民工向高城市行政层级流动的行为定义为“层级迁移”,探究市场力量和行政力量如何影响农民工迁移偏好和工资溢价效应。另外运用分位数回归,考察不同收入水平农民工对城市行政层级的弹性存在的差异。

本文结构安排如下:第二部分是理论模型与研究假说;第三部分是研究设计,介绍模型设定、数据来源与变量描述;第四部分是经验证据与计量检验,包括机制检验和异质性分析;第五部分是结论与讨论。

二、理论模型与研究假说

市场经济体制转轨的关键时期,如何“让市场在资源配置中起决定作用”是下一步改革的重难点。本研究聚焦劳动力市场的要素配置问题,研究城市在支配劳动力要素的过程中行政力量与市场力量的博弈。行政层级是中国城市特定的政治经济标识,通过资源配置、人才优势、基础设施、公共服务等因素,影响人口流动的偏好。本文基于Rosen-Roback空间均衡模型(Rosen,1979;Roback,1982),运用比较静态分析(Moretti,2010),构建房价、人口与工资的空间均衡模型。假设农民工在劳动力市场中自由流动,从低收入的农村流动到高收入的城市,直到各地区的人均收入几乎相同,达到空间均衡的状态,劳动力市场实现出清。

1. 消费者偏好。假设农民工在城乡劳动力市场中自由流动,农业部门和非农部门处于完全竞争经济体中,劳动力价格或要素价格在城市间相同,可标准化为1。在劳动力无弹性供给1单位时,城市劳动力供给量等于劳动力人口总数。那么,农民工的迁移决策函数为:

| $ \begin{aligned} & \max \;\; U = {x^\alpha }{y^\beta } \\ & {\rm{s.t.}} \;\;\; y + Px \leqslant W \\ \end{aligned} $ | (1) |

其中,x是不可贸易的本地商品,这里考虑住房、公共服务的价格为P;y是可贸易的商品,价格为1;W是农民工的工资收入,生活成本要小于工资收入。得出间接效用函数为:

| $ \begin{aligned} & \dfrac{{\ln U - \ln C}}{{\alpha + \beta }} = \ln W - \theta \ln P \\ & C = \dfrac{{{\alpha ^\alpha }{\beta ^\beta }}}{{{{(\alpha + \beta )}^{\alpha + \beta }}}} \\ & \theta = \dfrac{\alpha }{{\alpha + \beta }} \end{aligned} $ | (2) |

| $ u = w - \theta p $ | (3) |

式(3)中,u是效用U的单调变换,w是取对数的名义工资,p是取对数的住房价格。当劳动力自由流动时,农民工在城市间获得的迁移效用水平u相同。劳动力往大城市集聚导致劳动供给过剩、成本抬高、工资下降,劳动力回流到低级别城市,最终不同行政级别的城市工资实现空间均衡。另外,名义工资上涨必然伴随生活成本(房价)上涨,工资溢价被生活成本所抵消,经济活动达到空间均衡。考虑农民工对城市间的工资水平、基础设施的偏好,假设农民工i个农民工迁移到第j个城市的对数间接效用函数为:

| $ {u_{ij}} = {w_{ij}} - \theta {p_j} + {e_{ij}} $ | (4) |

其中,eij是农民工i对城市j的个人偏好。假设存在两类城市:高行政级别城市H(High Level)和低行政级别城市L(Low Level),农民工i对这两类城市j的相对偏好服从均匀分布,具体为

| $ \begin{aligned} & \dfrac{{{n_L}}}{n} = \dfrac{{\mu - [({w_{iH}} - \theta {p_H}) - ({w_{iL}} - \theta {p_L})]}}{{2\mu }} \\ & \dfrac{{{n_H}}}{n} = \dfrac{{\mu + [({w_{iH}} - \theta {p_H}) - ({w_{iL}} - \theta {p_L})]}}{{2\mu }} \\ \end{aligned} $ | (5) |

其中,

| $ {w_{iH}} = {w_{iL}} + (\theta {p_H} - \theta {p_L}) + \mu \frac{{{n_H} - {n_L}}}{n} $ | (6) |

假说1:行政级别高的城市,集聚了大量的经济活动和生产活动,提供不同技能需求的就业岗位,对多样化的劳动力需求旺盛,低技能劳动者能在大城市寻找到匹配技能的岗位。由劳动生产率高带来的集聚效应更明显,由此带来工资溢价就越高。当农民工的目标函数为收入最大化时,会倾向于在高级别城市进行就业。

2. 住房市场。假设每个农民工消费1单位的住房,整个城市的住房需求为:

| $ \begin{aligned} {p_H} = & \dfrac{1}{\theta }({w_H} - {w_L}) + {p_L} - \frac{\mu }{\theta }\dfrac{{{n_H} - {n_L}}}{n} \\ {p_s} = & {\rho _s}{n_s},\;s = H,L,\;{\rho _s} = {\rho _H},{\rho _L} \\ \end{aligned} $ | (7) |

假说2:行政层级高的城市生活成本更高,如房价、交通费等。此时,农民工追求迁移成本最小化和工资收入最大化,住房价格作为市场调节的重要工具,发挥了城市的市场力量,让农民工在工资溢价和生活成本中权衡。

3. 均衡。由式(6)、(7)可得模型的如下均衡解:

| $ \begin{aligned} {\lambda _s} = & n\theta {\rho _s}(1 - \beta ) + n(\alpha + \beta - 1) + \mu (1 - \beta ) \\ {w_s} = & - \frac{{1 - \alpha - \beta }}{{1 - \beta }}\left(1 - \frac{{{\lambda _s}}}{{{\lambda _H} + {\lambda _L}}}\right)n + C \\ {p_s} = & {\rho _s}\left(1 - \frac{{{\lambda _s}}}{{{\lambda _H} + {\lambda _L}}}\right){n_s} \\ \end{aligned} $ | (8) |

4. 比较静态分析。结合比较静态分析,对住房供给弹性求导,得到房价边际变化为:

| $ \begin{aligned} & \frac{{\partial {p_H}}}{{\partial {\rho _H}}} = \frac{{{\lambda _L}}}{{{{({\lambda _H} + {\lambda _L})}^2}}}n[{\lambda _L} + n(1 - \alpha - \beta ) + \mu (1 - \beta )] > 0 \\ & \frac{{\partial {p_L}}}{{\partial {\rho _H}}} = \frac{{{\lambda _L}}}{{{{({\lambda _H} + {\lambda _L})}^2}}}{\rho _L}{n^2}\theta (1 - \beta ) > 0 \\ & \frac{{\partial {p_H}}}{{\partial {\rho _H}}} - \frac{{\partial {p_L}}}{{\partial {\rho _H}}} = \frac{{{\lambda _L}}}{{{{({\lambda _H} + {\lambda _L})}^2}}}[2n(1 - \alpha - \beta ) + 2\mu (1 - \beta )] > 0 \\ \end{aligned} $ | (9) |

可知,高低级别城市H、L的房价,随着高级别城市H的住房供给弹性而上升,高级别城市房价上升幅度快于低级别城市L的上升幅度,得到工资变化:

| $ \begin{aligned} & \dfrac{{\partial {w_H}}}{{\partial {\rho _H}}} = \dfrac{{1 - \alpha - \beta }}{{1 - \beta }}\dfrac{{{\lambda _L}}}{{{{({\lambda _H} + {\lambda _L})}^2}}}{n^2}\theta (1 - \beta ) > 0 \\ & \dfrac{{\partial {w_L}}}{{\partial {\rho _H}}} = \dfrac{{1 - \alpha - \beta }}{{1 - \beta }}\dfrac{{{\lambda _L}}}{{{{({\lambda _H} + {\lambda _L})}^2}}}{n^2}\theta (1 - \beta ) < 0 \end{aligned} $ | (10) |

当高级别城市H的住房供给弹性下降、房价上升和劳动力流入量减少时,城市H的工资会上涨。若低级别城市L的劳动力流出量减少,本地劳动力供给增加,那么工资水平下降。住房供给可以拓展为城市的基础设施、公共服务等福利供给水平。农民工的效用随着城市集聚效应带来的工资溢价和福利上升而提高。农民工的效用随着城市拥挤效应带来的工资折价、生活成本上升、基础设施占用率低而下降。当农民工效用最大化和成本最小化在各个城市间无差异时,农民工才会停止流动,劳动力市场才能实现出清,从而实现空间均衡。空间均衡条件要求迁移的单位成本均等于1,而各城市的效用和成本并不是无差异的,受农民工迁入城市的规模、行政级别影响,表现为住房价格、基础设施、工资水平的差异。

假说3:行政层级高的城市凭借其政策倾斜、经济资源,具备更好的基础设施和公共服务资源,表现为教育、医疗、交通、文化等,由此发挥行政的力量带来工资溢价。当农民工追求福利改进和效用最大时,享受公共服务、基础设施带来的效用提升。

三、研究设计

(一)模型与策略

1. OLS回归。在基准的Mincer(1958)工资决定方程中,引入“城市行政层级”这一关键解释变量,采用普通最小二乘法估计如下的线性回归模型:

| $ \begin{aligned} & Ran{k_{ij}} = \alpha + \gamma {X_i} + {\varepsilon _i} \\ & Wag{e_{ij}} = \alpha + {\beta _{\rm{1}}}Ran{k_{ij}} + \gamma {X_i} + \tau {Z_j} + {\varepsilon _i} \\ \end{aligned} $ | (11) |

式(11)中,被解释变量为第i个农民工迁移到第j个城市的小时工资,关键变量Rankij表示农民工i迁入地j的城市行政层级。Xi表示个体层面的人力资本特征。Zj是农民工迁入地的城市特征变量,用于控制农民工在不同城市的选择性偏差。α是常数项,γ是个人特征的系数,τ是城市特征的系数,εi是随机扰动项。

2. 分位数回归。采用分位数回归,能在0.10、0.25、0.50、0.75和0.90分位数上,分析迁移层级的工资溢价效应。方程如下:

| $ Q_{q}(Y \mid X)=X_{i}^{\prime} \beta_{q} $ | (12) |

式(12)中,Y为对数小时工资,X为工资的解释变量,

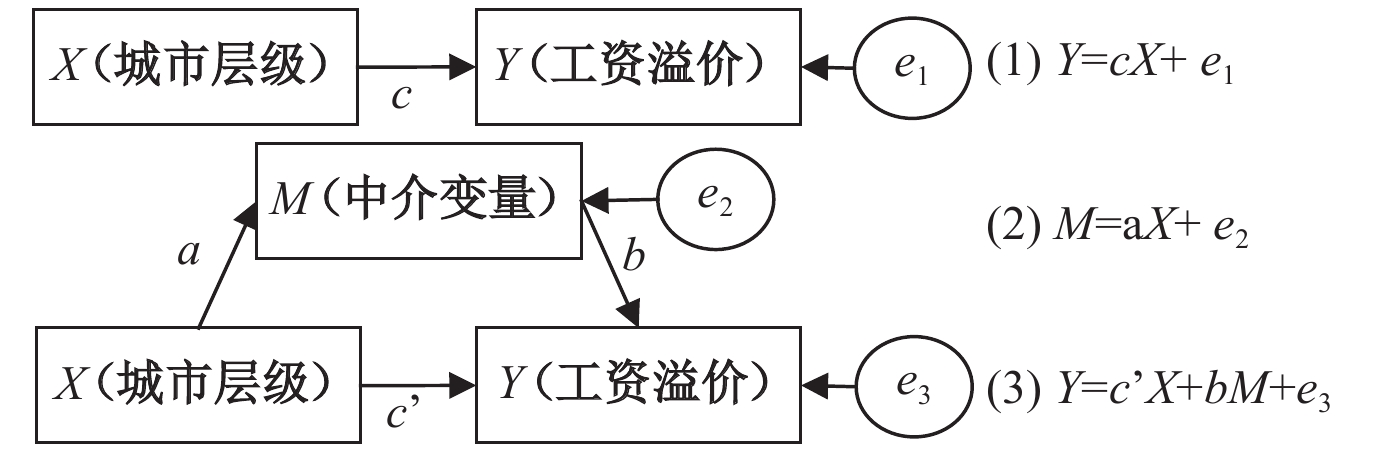

3. 机制研究。根据中介效应法(Sobel,1982;温忠麟等,2004),进行作用机制检验:

| $ Wag{e_{ij}} = \alpha + {\beta _{\rm{1}}}Ran{k_{ij}} + {\beta _{\rm{1}}}Cit{y_{ij}} + \gamma {X_i} + \tau {Z_j} + {\varepsilon _i} $ | (13) |

| $ C i t y_{i j}=\alpha+\beta_{1} Z_{j}+\varepsilon_{i j} $ | (14) |

如式(13)、(14)所示,加入Cityij的中介变量(住房价格、基础设施、教育设施和医疗设施),测算城市特征Zj对中介变量Cityij的影响机制。中介变量的作用机理如图3所示。

|

| 图 3 中介变量的作用机制图 |

(二)数据与变量

微观数据来源于2013年和2019年上海财经大学“千村调查”,城市层面将地级及以上的城市统计口径为市辖区。本文筛选18岁到65岁有工资收入的农民工样本,剔除变量值缺失或无效的样本,最终得到2013年约4460个农民工和2019年约3900个农民工调查数据。样本的总体描述见表1,变量定义见表2。

| 变量 | 2013年 | 2019年 | ||||||

| 观测值 | % | 月工资 | 小时工资 | 观测值 | % | 月工资 | 小时工资 | |

| 直辖市 | 508 | 11.39 | 3111.89 | 16.14 | 555 | 14.23 | 5967.72 | 27.08 |

| 副省级城市 | 1467 | 32.89 | 2726.24 | 14.48 | 1085 | 27.82 | 4094.34 | 18.85 |

| 省会城市 | 434 | 9.73 | 3719.24 | 21.22 | 503 | 12.90 | 4449.14 | 20.44 |

| 普通地级市 | 2051 | 45.99 | 2670.39 | 13.79 | 1757 | 45.05 | 4077.21 | 18.87 |

| 变量 | 定义 | 2013年 | 2019年 | ||

| 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | ||

| 月工资 | Ln(月均工资)(元) | 7.74 | 0.56 | 8.12 | 0.76 |

| 小时工资 | Ln(小时工资)(元) | 2.35 | 0.69 | 2.76 | 0.74 |

| 行政层级 | 4=直辖市;3=副省级城市;2=省会城市;1=普通地级市 | 2.10 | 1.11 | 2.11 | 1.13 |

| 城市等级 | 5=一线;4=二线;3=三线;2=四线;1=五线 | 3.27 | 1.39 | 3.93 | 1.30 |

| 城市规模 | 5=超大城市;4=特大城市;3=大城市;2=中城市;1=小城市 | 3.39 | 1.17 | 3.68 | 1.33 |

| 人口规模 | Ln(城市的人口规模)(万人) | 5.61 | 0.90 | 5.84 | 1.26 |

| 文化程度 | 正规受教育的年限 | 8.20 | 3.30 | 3.03 | 1.00 |

| 健康状况 | 由1至4表示健康状况差到好 | 3.22 | 0.78 | 4.15 | 0.90 |

| 性别 | 男=1,女=0 | 0.68 | 0.47 | 0.85 | 0.36 |

| 工作经验 | 务工的时间年限 | 5.24 | 5.73 | 27.82 | 8.98 |

| 流动频率 | 工作转换第几个城市 | 0.37 | 0.87 | 1.94 | 2.32 |

| 社会资本 | 求职途径:亲友帮忙=1,自己求职=0 | 0.46 | 0.50 | 0.22 | 0.41 |

| 就业性质 | 国有企业=1,私有企业=0 | 0.10 | 0.30 | 0.14 | 0.34 |

| 住房价格 | Ln(住宅商品房销售额/销售面积)(元/平方米) | 8.97 | 0.63 | 9.17 | 0.72 |

| 基础设施 | Ln(人均城市道路面积)(平方米) | 2.64 | 0.61 | 2.73 | 0.45 |

| 教育设施 | Ln(市辖区高等学校专任教师数)(人) | 8.97 | 1.52 | 10.37 | 1.03 |

| 医疗设施 | Ln(市辖区医院数量)(个) | 5.36 | 2.25 | 4.77 | 1.01 |

| 注:数据来源为上海财经大学2013年和2019年千村调查,2012年和2018年《中国区域经济统计年鉴》《中国城市统计年鉴》。城市规模分类标准依据《国务院关于调整城市规模化分标准的通知》(国发[2014]51号)文件所示,以城区常住人口为统计口径,数据来源于《中国城市建设统计年鉴》中城区人口+城区暂住人口计算常住人口规模,按照规模大小分为5=超大城市(1000万以上);4=特大城市(500—1000万);3=大城市(100—500万);2=中等城(50—100万);1=小城市(50万以下)。 | |||||

1. 被解释变量为农民工小时工资(对数)。农民工的月均工资和小时工资存在度量误差,不同行业、职业的每周工作小时不同,农民工的工作小时数普遍高于城市居民,所以月均工资和小时工资与城市居民有较大差异,小时工资更能反映劳动力价格的差异。由表1可知,2013年的省会城市样本的月工资均值最高,直辖市次之,普通地级市的工资最低;2019年的直辖市和省会城市的工资要高于普通地级市的工资水平。

2. 核心解释变量为城市行政层级。本文将“普通地级市”定义为1,“非副省级省会”定义为2,“副省级城市”定义为3,直辖市定义为4。2013年4类迁移层级农民工样本分别为2051、434、1467和508,2019年分别为1757、503、1085和555。此外,本文按照城市规模、城市等级划分的数量和比例来看,迁移到直辖市、副省级城市、省会城市高于普通地级市,迁移到中小城市和四五线城市的农民工远远少于迁移到大城市、高级别城市的农民工数量。

3. 个体特征变量。包括受教育年限、健康状况、性别、就业性质、工作经验、社会资本和流动频率。就业性质从就业单位所属性质为国有还是私有来判定,其中国有企业包括“国有及控股企业”,私有企业包括“私营企业”“中外合资及外商独资企业”。

4. 城市特征变量。城市交通设施用人均道路铺装面积度量,教育资源用市辖区的高等院校专任教师衡量,医疗设施用医院数量来反映一个城市的公共服务状况。

5. 工具变量。本文选用“1984年人口规模”作为历史工具变量,估计城市行政级别对工资的弹性,缓解内生性问题。②原因在于:一是1984年相对于2012年的城市数据而言,滞后将近30年的人口规模反映了现在经济活动集聚的基础,也能作为历史信息的变量。二是在数据可得性方面,1985年《中国城市统计年鉴》是能追溯到较早、较全面的年鉴。三是1984年开始形成中国的城市级别架构,划分为直辖市、副省级城市、非副省级省会城市和普通地级市。③1984年10月20日,党的十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,④提出“加快以城市为重点的整个经济体制改革的步伐”,强调“要充分发挥城市的中心作用,逐步形成以城市特别是大、中城市为依托的,不同规模、开放式、网络型的经济区”,标志着城市经济体制改革的大幕全面拉开。所以1984年这一节点的人口规模对中国城市格局具有重要影响(江艇等,2018),又不会直接影响现在的工资水平,所以该变量也是外生的。因此,本文采用“1984年人口规模”作为历史滞后工具变量进行检验。

四、经验证据与计量检验

本文实证检验和识别策略为:首先,建立基准回归模型。考察农民工的层级迁移偏好和工资溢价。运用分位数回归法,研究农民工迁移城市的行政层级在不同分位数工资水平的表现;其次,进行中介效应检验。验证城市行政级别市场力量和政府力量对工资溢价的作用机制;再次,进行稳健性检验。运用1984年城市规模作为城市行政层级的工具变量,解决可能存在的内生性;最后,进行异质性考察。采用分样本回归,检验层级迁移与工资溢价的农民工异质性。

(一)基准回归结果:层级迁移

首先,本部分考察农民工的迁移规律,检验哪一类的农民工更偏好高行政级别的城市。表3报告了控制个体特征情景下,分别用2013年和2019年千村调查数据检验的估计结果。模型(1)—(8)列的估计结果一致发现,有配偶随迁的农民工更偏向于流向高行政层级和高城市等级的大城市,而有子女随迁的农民工则更偏向于普通地级市。年龄小、未婚、文化程度高、有工作经验的农民工更偏好于流入高行政级别的城市。这正是因为在中国城市行政力量的主导作用下,城市获得更多公共资源和发展机会,吸引产业和人口不断集聚,为农民工选择迁移方向,提供了更多发展潜力和空间。尽管农民工和当地居民难以平等享受城市的公共服务,承受高昂的生活成本和迁移成本,仍有大量人口涌入高行政层级城市。这就需要我们分类考虑,当农民工与配偶随迁时,两个劳动力在城市的工资收入更多,能承担大城市的生活成本;当农民工有子女随迁时,农民工对公共服务的需求越大,但农民工子女进入直辖市的公办学校的门槛非常高,因此带子女随迁的农民工选择就近迁移的比例更大。

| 2013年 | 2019年 | |||||||

| (1)行政层级 | (2)城市等级 | (3)城市规模 | (4)人口规模 | (5)行政层级 | (6)城市等级 | (7)城市规模 | (8)人口规模 | |

| 子女随迁 | −0.213*** | −0.323*** | −0.283*** | −0.157*** | −0.313*** | −0.444*** | −0.411*** | −0.382*** |

| (0.048) | (0.059) | (0.049) | (0.039) | (0.101) | (0.115) | (0.118) | (0.111) | |

| 配偶随迁 | 0.052 | 0.239*** | 0.106** | 0.047 | 0.178*** | 0.416*** | 0.291*** | 0.240*** |

| (0.043) | (0.053) | (0.044) | (0.035) | (0.064) | (0.073) | (0.075) | (0.071) | |

| 年龄 | −0.000 | −0.010*** | −0.009*** | −0.004** | 0.012 | −0.006 | −0.003 | 0.003 |

| (0.002) | (0.003) | (0.002) | (0.002) | (0.016) | (0.018) | (0.018) | (0.017) | |

| 婚姻 | −0.095* | −0.184*** | −0.171*** | −0.078* | −0.017 | 0.049 | 0.042 | 0.016 |

| (0.053) | (0.066) | (0.055) | (0.043) | (0.058) | (0.066) | (0.068) | (0.064) | |

| 文化程度 | 0.013** | 0.004 | 0.002 | 0.014*** | 0.089*** | 0.117*** | 0.138*** | 0.139*** |

| (0.005) | (0.007) | (0.006) | (0.004) | (0.019) | (0.022) | (0.023) | (0.022) | |

| 家庭规模 | 0.007 | 0.043*** | 0.057*** | 0.015* | 0.088 | 0.220*** | 0.128* | 0.131* |

| (0.009) | (0.011) | (0.010) | (0.007) | (0.063) | (0.071) | (0.073) | (0.070) | |

| 工作经验 | 0.007** | 0.016*** | 0.013*** | 0.007*** | −0.016 | −0.004 | −0.005 | −0.010 |

| (0.003) | (0.004) | (0.003) | (0.003) | (0.015) | (0.018) | (0.018) | (0.017) | |

| 流动频率 | −0.022 | −0.018 | −0.078*** | −0.032** | −0.020** | −0.015* | −0.026*** | −0.033*** |

| (0.019) | (0.024) | (0.020) | (0.016) | (0.008) | (0.009) | (0.009) | (0.009) | |

| Constant | 2.024*** | 3.347*** | 3.459*** | 5.588*** | 1.753*** | 3.766*** | 3.457*** | 5.507*** |

| (0.102) | (0.126) | (0.105) | (0.083) | (0.281) | (0.320) | (0.331) | (0.313) | |

| N | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 3900 | 3900 | 3853 | 3853 |

| R2 | 0.009 | 0.027 | 0.038 | 0.016 | 0.014 | 0.029 | 0.025 | 0.026 |

| 注:***、**和*分别为系数在1%、5%和10%的显著性水平显著;括号内为稳健标准误。 | ||||||||

(二)基准回归结果:工资溢价

接着,本文考察迁移层级对农民工工资溢价的解释力。表4报告了分别控制个体特征、城市特征情景下,城市行政层级对月均工资、小时工资的作用。模型(1)—(4)列显示2013年的估计结果,农民工迁移城市的行政级别越高,农民工工资水平更高。具有相似个人特征的农民工,月均工资、小时工资对城市行政层级的弹性系数为4.13%、6.04%。加入城市特征后,行政层级的弹性为负。模型(5)—(8)列显示2019年估计结果,仅仅控制个人特征的农民工,月均工资、小时工资对城市行政层级的弹性系数为5.25%、4.82%。可以发现,行政级别高的城市促进了集聚经济的正外部性,更有利于提高劳动生产率,从而提高农民工工资。在控制劳动力个体差异后,剥离劳动力的群聚效应和劳动禀赋差异,工资溢价效应仍然存在。农民工的受教育年限、健康状况、性别、工作经验、流动频率均对农民工的工资达到1%的显著性水平,呈正相关关系,符合预期。控制城市特征得到集聚经济的净效应,城市行政层级的工资弹性上升为14.23%和10.95%。一般而言,直辖市和省会城市相对于普通地级市,有更高的工资和房价、人口规模,为使得市场满足空间一般均衡条件,补偿性工资会弥补生活成本后的工资折价,来达到城市间的劳动力自由流动和空间均衡。本部分也证实了房价水平、基础设施与工资收入存在正向影响,高房价的城市供给的基础设施越多,当地工资水平也越高。当然,城市的工资溢价效应得益于城市的宜居性,这一想法会在后文的中介效应进行验证,挖掘行政级别如何通过房价、基础设施对工资产生中介作用。而教育设施对工资收入存在负向影响,可能的情况是农民工为了满足随迁子女在城市公办学校的入学条件,要满足正式工作和固定住所的条件,因此为了追求稳定而放弃高工资。

| 2013年 | 2019年 | |||||||

| (1)月均工资 | (2)月均工资 | (3)小时工资 | (4)小时工资 | (5)月均工资 | (6)月均工资 | (7)小时工资 | (8)小时工资 | |

| 行政层级 | 0.041*** | −0.036** | 0.060*** | −0.037** | 0.053*** | 0.142*** | 0.048*** | 0.110*** |

| (0.007) | (0.014) | (0.009) | (0.017) | (0.010) | (0.027) | (0.010) | (0.027) | |

| 住房价格 | 0.113*** | 0.111*** | 0.041* | 0.042* | ||||

| (0.021) | (0.025) | (0.024) | (0.024) | |||||

| 人均道路 | −0.025* | −0.049*** | 0.008*** | 0.006*** | ||||

| (0.014) | (0.018) | (0.002) | (0.002) | |||||

| 教育设施 | 0.053*** | 0.074*** | −0.000*** | −0.000*** | ||||

| (0.010) | (0.012) | (0.000) | (0.000) | |||||

| 医疗设施 | −0.024*** | −0.026*** | 0.058** | 0.043* | ||||

| (0.005) | (0.006) | (0.025) | (0.025) | |||||

| Constant | 6.957*** | 5.842*** | 1.432*** | 0.257 | 7.136*** | 6.384*** | 1.828*** | 1.197*** |

| (0.048) | (0.181) | (0.058) | (0.217) | (0.115) | (0.258) | (0.113) | (0.256) | |

| 个体特征 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 3900 | 3544 | 3900 | 3544 |

| R2 | 0.103 | 0.115 | 0.088 | 0.099 | 0.095 | 0.110 | 0.087 | 0.094 |

| 注:***、**和*分别为系数在1%、5%和10%的显著性水平显著;括号内为稳健标准误。 | ||||||||

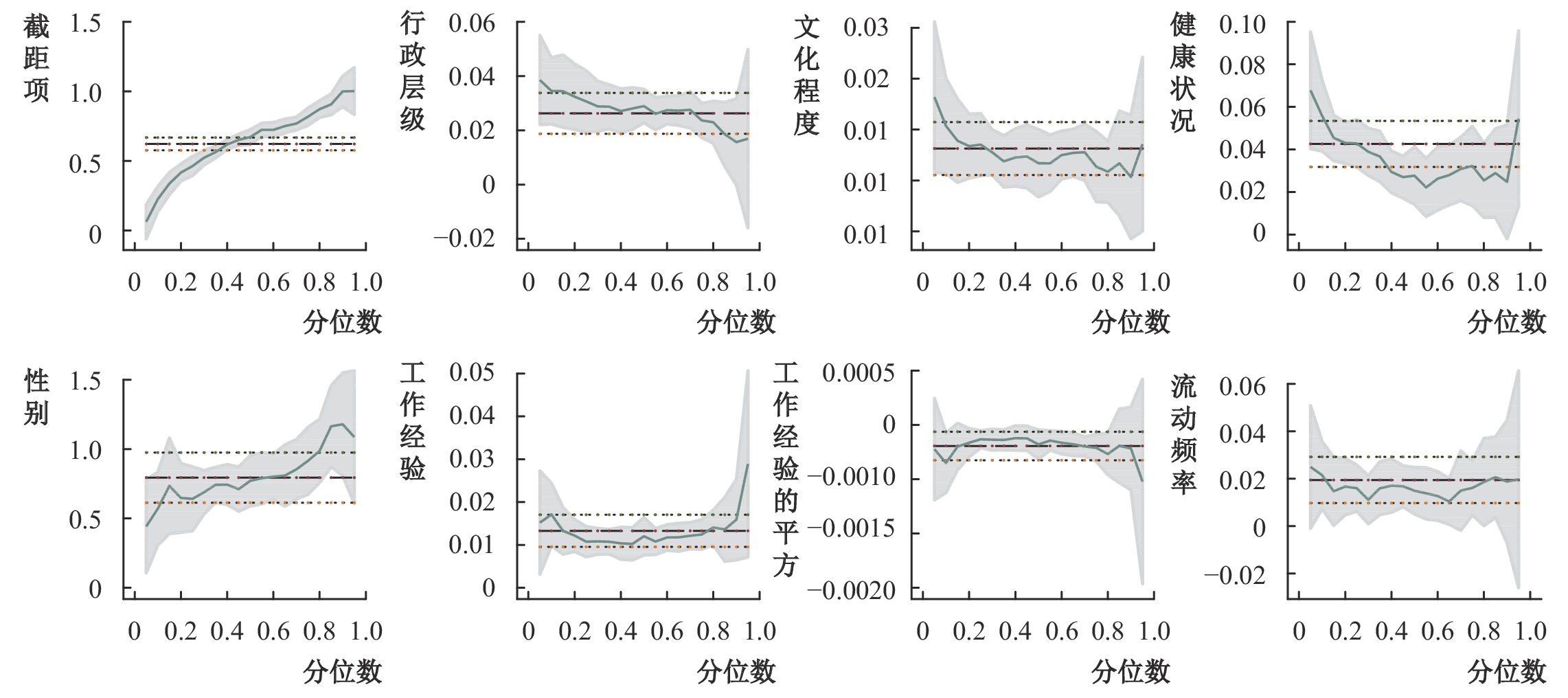

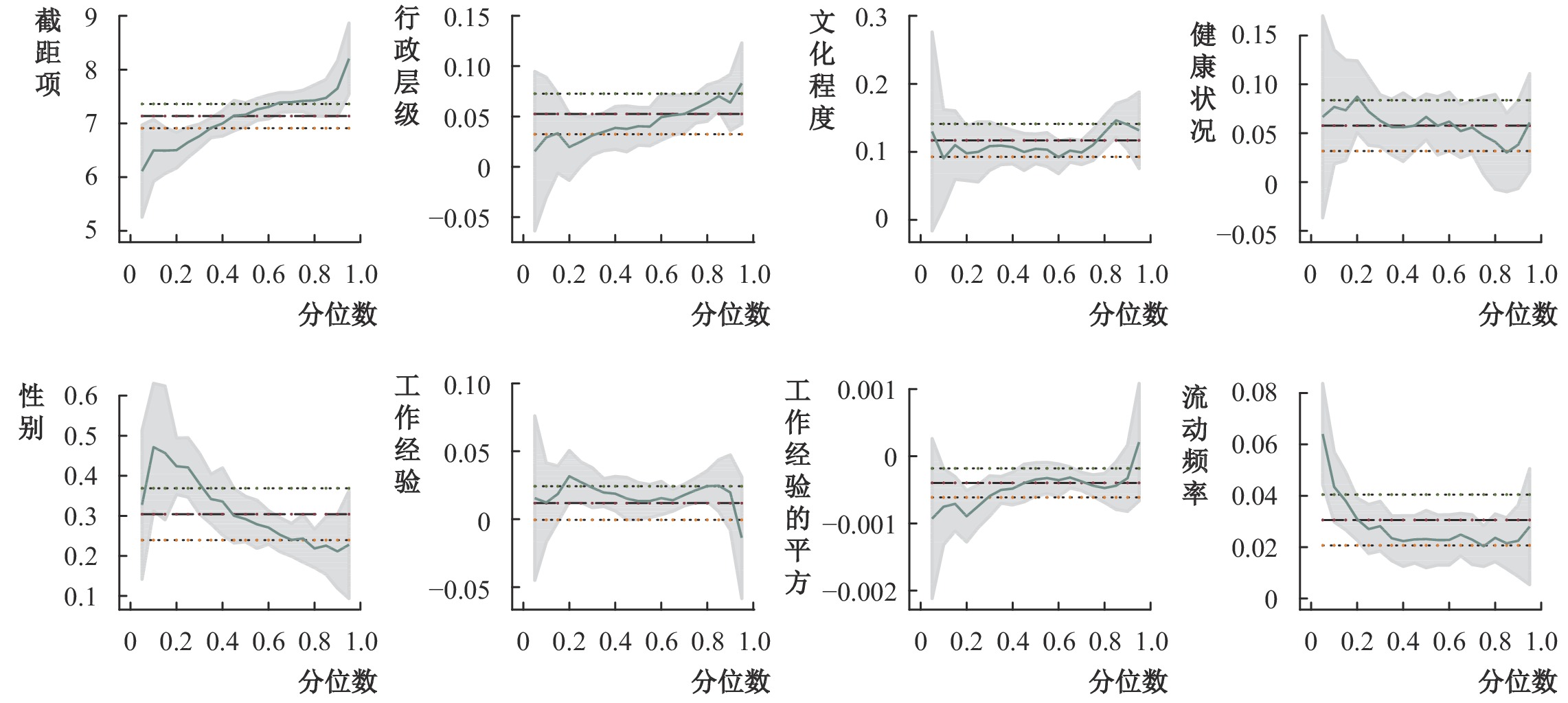

表5报告了控制个体特征、城市特征的分位数回归结果。在2013年的样本回归中,仅控制个体特征时迁移层级的工资在10%、25%、50%、75%和90%的分位上逐次下降,系数分别为3.45%、3.06%、2.89%、2.37%和1.57%。这说明迁移层级在低收入农民工的溢价效应更明显,高收入群体在高级别城市就业的工资溢价效应被削弱。而农民工大部分处于二级劳动力市场,工资待遇低,因此大部分低技能、低工资水平的农民工迁移到高级别的城市就业,获得的工资溢价更高。对于高技能、高工资的农民工,迁移到高级别的城市就业的激励更不明显。特别是加入城市特征后,迁移层级的工资溢价在25%、50%、75%的分位上逐次下降至1.27%、1.45%、1.63%,在10%和90%的分位数上不显著。说明城市行政层级带来的工资溢价隐含的生活成本补偿。控制城市特征后,工资溢价的弹性系数就略有下降。再看2019年的估计结果,发现不论是只控制个体特征还是控制城市特征,农民工层级迁移在不同分位上的工资弹性均要大于2013年的回归系数。与2013年数据结果不同的是,在10%和90%的分位数上的工资弹性分别为19.46%和11.36%,要远高于其他分位数的弹性系数,说明在经过户籍改革和行政体制改革后,城市的工资溢价效应更加明显了。行政级别高的城市能吸引高技能的劳动力,而高技能劳动力又需要匹配服务业人员,这就出现了高收入和低收入群体的工资溢价效应增加了。

| (1)OLS | (2)QR_10 | (3)QR_25 | (4)QR_50 | (5)QR_75 | (6)QR_90 | |

| 2013年:只控制个体特征 | 0.026***(0.004) | 0.035***(0.006) | 0.031***(0.004) | 0.029***(0.004) | 0.024***(0.004) | 0.016**(0.008) |

| 2013年:控制个体和城市特征 | 0.012*(0.007) | 0.012(0.010) | 0.013*(0.008) | 0.015**(0.007) | 0.016**(0.008) | -0.004(0.014) |

| 2019年:只控制个体特征 | 0.053***(0.010) | 0.029(0.027) | 0.025*(0.015) | 0.040***(0.009) | 0.058***(0.010) | 0.064***(0.014) |

| 2019年:控制个体和城市特征 | 0.142***(0.027) | 0.195***(0.068) | 0.071*(0.038) | 0.072***(0.024) | 0.097***(0.027) | 0.114***(0.034) |

| 注:***、**和*分别为系数在1%、5%和10%的显著性水平显著;括号内为稳健标准误。 | ||||||

图4和图5分别显示了2013年和2019年工资收入在不同分位数上的变化趋势,由图可知:(1)常数项对农民工工资的影响趋势为正,并随着分位数增加而增加。(2)城市行政层级对工资均为正向影响,在低收入群体中影响程度最大,但是在中收入群体中作用有所回升,在90%分位的影响作用最低,但90%、100%分位数的收入层次农民工影响上升。农民工迁移层级的工资差异在工资分布的不同位置存在不对称现象,工资差距随工资分布由低分位数向高分位数上升而趋于缩小,这一变化趋势由迁移层级造成的工资差距缩小导致。(3)受教育程度、健康状况、工作经验都表现为明显的“两头高、中间低”的特征,说明教育回报、工作经验、健康回报在低收入群体、高收入群体影响最为显著,在中层收入农民工中影响作用较小。这说明高级别城市对低学历、经验少的弱质化农民工有一定的保护作用,降低“工作搜寻匹配成本”和“寻租成本”,相对于在低层级城市的工作更为稳定、失业的风险较低、岗位的竞争压力较小。同时高级别城市对高学历、经验丰富的农民工有激励机制,比如北京、上海等直辖市“筑高门槛、开大城门”对高端人才的引进和优惠政策、隐性福利。(4)性别对工资的影响趋势为正,说明随着分位数的增加,男性的农民工的工资水平更高。(5)流动频率、社会资本、就业性质对工资的影响整体呈下行趋势,但中间有小幅波动。

|

| 图 4 农民工工资分位数回归结果(2013年) |

|

| 图 5 农民工工资分位数回归结果(2019年) |

(三)内生性检验:行政层级的工具变量

鉴于潜在的内生性,本文用工具变量法缓解内生性的估计偏误。工具变量必须满足两大条件:一是与行政级别变量有直接影响,高度相关;二是工具变量在模型中是外生的,与残差项不相关。关于工具变量的相关性和外生性,本文将进行严格的统计检验。

首先,直接检验工具变量与行政级别是否直接影响和高度相关。一阶段(First-Stage)回归如表6(1)至(4)列所示,1984年城市规模对行政级别在1%的水平上正向显著,满足了工具变量的第一个条件。这表明中国各个城市历史上人口规模对现在的集聚经济、规模经济产生正向影响,发挥工资溢价效应。模型Dubin Wu-Hausman内生性检验(DWH检验),在1%的显著性水平上拒绝了OLS和IV-2SLS估计的回归系数没有系统性差异的原假设,说明行政级别与工资存在内生性问题。再验证工具变量的第二个条件,是否在模型中是外生的,与残差项不相关。运用1984年人口规模为工具变量时,第一阶段的Kleibergen-Paap rk Wald F(KRF检验),得到F统计量均大于10,显示不存在弱工具变量的问题,1984年人口规模对城市行政级别具有较强的解释力。说明接受了工具变量外生的原假设,解释力度较强。对比估计结果发现,并没有显著差异,效果都比较理想,说明本文采用的工具变量得到估计结果是稳健的。不论是仅控制个体特征,还是控制城市特征后的集聚净效应,城市行政级别正向影响农民工工资,达到1%的显著性水平。这说明解决内生性问题后,城市行政级别始终对工资产生显著正向影响,城市市场力量的集聚效应、规模效应发挥了工资溢价效应。

| 月均工资 | 小时工资 | |||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 一阶段回归结果First-Stage | ||||

| 1984年城市规模 | 0.766***(0.014) | 0.178***(0.010) | 0.766***(0.014) | 0.178***(0.010) |

| 二阶段回归结果2SLS | ||||

| 城市行政级别 | 0.085***(0.015) | 0.678***(0.116) | 0.086***(0.015) | 0.664***(0.111) |

| 个体特征 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 城市特征 | 控制 | 控制 | ||

| N | 3517 | 3353 | 3517 | 3353 |

| R2 | 0.094 | 0.010 | 0.085 | 0.860 |

| DWH检验 | chi2(1)=17.59(p = 0.000) | chiDWH检验26.22(p = 0.000) | chi2(1)=19.30(p= 0.000) | chi2(1)=29.04(p = 0.000) |

| KRF检验 | F= 3193.18(p = 0.000) | F= 294.35(p = 0.000) | F= 3193.18(p= 0.000) | F= 294.35(p = 0.000) |

| 注:(1)***、**和*分别为系数在1%、5%和10%的显著性水平显著;括号内为稳健标准误。(2)数据来源:作者计算整理。 | ||||

(四)中介效应检验:城市层级的行政力量VS市场力量

中国城市的产生与发展,不仅得益于成熟的市场经济,也受益于计划经济体制的行政力量。表7汇报了城市行政层级对工资溢价的中介作用机制。模型(1)—(8)列的估计结果显示,Sobel检验中Z统计量的绝对值均大于5%显著性水平上的临界值0.97,因此城市生活成本补偿(住房价格)、基础设施(人均道路、医疗设施)的中介效应显著,而人力资本不存在中介效应。根据前文的理论假设,由于城市集聚、成本补偿、基础设施、公共服务提高了劳动力市场的匹配、共享,增加劳动力市场的需求和供给,对农民工工资的中介效应显著。对比2013年和2019年的回归结果来看,城市行政层级通过住房价格对工资产生的中介作用从38.15%上升至157.95%。教育设施更是从2013年中介效应不显著,到2019年中介效应效果显著,说明教育资源对农民工的影响更为显著了。从2013年到2019年,农民工从个体迁移向举家迁移的模式转变,由过去单一的追求“工资最大化”到现在权衡“收入最大化、成本最小化、效用最大化”的多目标函数。在直辖市、省会城市对农民工子女随迁入学政策要求的“稳定就业、固定居住地、连续就读”的高入学门槛政策下,农民工对迁移地的教育资源也更加重视了。可以发现:在市场较为完备的条件下,生产要素的流动性强,资本和劳动力会根据价格信号的引导流动到回报率高的地区。资本和劳动等生产要素的不断聚集导致了城市的扩张。在城市集聚经济的动态增长和行政力量的再次分配下,初始发展阶段还是以所在城市的房价和工资作为土地和劳动力要素的价格来调控人口的流动。然而,转型经济所特有的双重特征使城市扩张的原因变得较为复杂。城市的自我融资能力通过行政手段再分配资源都会对城市发展产生影响,引导不同需求偏好的农民工在工资和公共服务中选择。

| 2013年 | 2019年 | |||||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |

| 城市行政层级 | 0.014** (0.006) |

0.026*** (0.004) |

0.005

(0.006) |

0.030*** (0.005) |

0.065*** (0.014) |

0.062*** (0.013) |

0.121*** (0.022) |

0.032

(0.020) |

| 住房价格 | 0.030*** (0.010) |

−0.043* (0.022) |

||||||

| 人均道路 | −0.002

(0.007) |

0.028

(0.033) |

||||||

| 教育设施 | 0.020*** (0.005) |

−2.38e-06*** (6.03e-07) |

||||||

| 医疗设施 | −0.003

(0.002) |

0.020

(0.020) |

||||||

| 个体特征 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 3849 | 3853 | 3593 | 3548 |

| R2 | 0.089 | 0.088 | 0.093 | 0.089 | 0.074 | 0.073 | 0.074 | 0.070 |

| F-test | 44.04*** | 43.11*** | 45.33*** | 43.29*** | 33.86*** | 33.79*** | 31.93*** | 29.71*** |

| Sobel检验

(Z值) |

2.428*** | −1.784*** | 0.737 | 6.313*** | 4.700*** | −4.615*** | 5.509*** | 1.596*** |

| Sobel检验

(系数) |

0.018 | −0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.069 | −0.098 | 2.921e-06 | 0.031 |

| 中介效应/总效应 | 38.15% | 36.47% | 11.33% | 157.89% | 157.95% | 136.49% | 543.11% | 60.98% |

| 注:***、**和*分别为系数在1%、5%和10%的显著性水平显著;括号内为稳健标准误;Sobel检验的Z值大于0.97或小于-0.97,说明中介效应显著。 | ||||||||

(五)异质性考察

新一代农民工具有市民化的潜力,举家迁移的模式更为普遍,在城市中生活、择业或者创业的时间越长,比老一代农民工更强烈的市民化意愿,在收入水平和接受能力等方面具备竞争力,就表现为追求在“收入最大化、成本最小化、效用最大化”目标下的最优决策。老一代农民工大多是迁移到大城市获得更多的就业机会、更高的工资收入。所以,就需要充分考虑到新生代农民工和老一代农民工的异质性需求。

表8(1)—(4)列的2013年的估计结果中,按新生代、老一代、男性和女性的样本分类回归后,得到工资对层级迁移的弹性系数分别为2.59%、2.56%、2.65%和2.52%,总体上系数比较接近,新生代的工资溢价略高于老一代农民工,男性农民工的工资高于女性农民工。控制变量中,受教育年限、健康状况、性别、工作经验、流动频率、社会资本的系数和方向与基准回归结果类似。同样,表8(5)—(8)列是2019年的估计结果,新生代、老一代、男性和女性的样本工资对层级迁移的弹性系数分别为3.74%、5.71%和5.14%。总体上老一代农民工、男农民工在行政级别高的城市工资溢价高于新生代农民工和女性农民工。因此,需要让农民工接受劳动力市场充分的信号,降低“搜寻—匹配”成本,满足异质性农民工对效用最大化的差异化需求,使得农民工匹配城市的承载力和工资水平增长,避免资源误配和低效配置。良好的基础设施和公共服务吸引了更多的农民工迁入,拉动了城市住房需求。当农民工考虑家庭效用最大化时,对城市基础设施和公共服务有较高的偏好,宁愿放弃一部分货币形式的工资,此时新一代农民工的工资溢价就弱于老一代农民工。

| 2013年 | 2019年 | |||||||

| (1)新生代 | (2)老一代 | (3)男性 | (4)女性 | (5)新生代 | (6)老一代 | (7)男性 | (8)女性 | |

| 行政层级 | 0.026*** (0.004) |

0.026*** (0.009) |

0.027*** (0.005) |

0.025*** (0.006) |

0.037** (0.015) |

0.057*** (0.014) |

0.051*** (0.011) |

0.029

(0.027) |

| Constant | 0.652*** (0.027) |

0.578*** (0.049) |

0.673*** (0.028) |

0.687*** (0.039) |

1.516*** (0.195) |

2.141*** (0.449) |

2.020*** (0.124) |

2.003*** (0.278) |

| N | 3363 | 1097 | 3023 | 1437 | 1487 | 2413 | 3318 | 582 |

| R2 | 0.093 | 0.092 | 0.073 | 0.069 | 0.085 | 0.077 | 0.069 | 0.125 |

| F-test | 38.04*** | 12.18*** | 29.52*** | 13.24*** | 15.24*** | 22.23*** | 30.74*** | 10.18*** |

| 注:***、**和*分别为系数在1%、5%和10%的显著性水平显著;括号内为稳健标准误。 | ||||||||

五、结论与讨论

本文基于探究城市行政层级的市场力量和行政力量的研究视角,采用上海财经大学千村调查的样本数据,匹配农民工微观调查数据与迁入地的城市统计数据,识别农民工对城市层级的迁移偏好,检验迁入城市行政层级工资溢价的存在性和异质性。最后,得出以下几点基本结论:第一,行政级别高的城市更容易吸引文化程度高、工作经验丰富、有配偶随迁的农民工。高入学门槛和严格的户籍管制,使得有子女随迁的农民工更倾向于流向普通地级市。城市行政层级作为中国城市“政治经济地位”的指标,深刻影响了中国的人口流向。如果在完备的市场竞争和劳动力自由流动的条件下,实现空间均衡,城市间的工资也不会存在差异。然而中国城市的行政力量仍然占主导因素,导致城市的基础设施等资源再分配的不均衡。第二,行政级别高的城市促进了集聚经济的正外部性,通过共享、匹配、学习效应提高劳动生产率和农民工工资。房价水平、基础设施与工资收入存在正向影响,城市的工资溢价得益于城市基础设施和公共服务水平提高的宜居性。本文进一步采用分位数回归考察农民工工资溢价的分布,发现在10%分位和90%分位的工资溢价效应最明显。第三,由于城市行政层级的市场力量和行政力量的不可观测性,本文采用“1984年城市人口规模”作为城市行政层级的工具变量,发现城市行政级别始终对工资产生显著正向影响,历史上城市的人口规模通过市场力量的集聚效应、规模效应发挥了工资溢价的正外部效应。第四,城市行政层级通过城市集聚效应、融资能力的市场力量吸引人口、企业、产业向大城市集聚,通过集聚效应的匹配、学习、共享机制对工资溢价产生作用。随着要素不断集聚导致城市扩张,基础设施的承载力跟不上人口的增速,就需要发挥行政力量对“基础设施和公共服务”的再次分配来调节人口流动。第五,考虑农民工的异质性目标函数后,发现老一代农民工、男农民工在行政级别高的城市工资溢价高于新生代农民工和女性农民工。新一代农民具有市民化的潜力,以举家迁移为主,在城市中生活、择业或者创业的时间越长,有强烈的落户意愿。在收入水平和城市融入能力等方面具备竞争力,由过去单一的追求“收入最大化”的工作机会,到现在追求“收入最大化、成本最小化、效用最大化”目标下的最优决策。

基于已有研究和上述结论,本文认为应该从以下几方面入手,平衡发展城市的行政力量和市场力量,给予农民工享受城市工资溢价的福利:

首先,基于中国的制度背景和现象事实,农民工迁移城市的行政层级偏好与工资溢价效应密不可分,由于高级别城市隐含的政治补贴、人才优势,在市场的力量下吸引人口和产业不断在大城市集聚,通过集聚效应和规模经济,发挥了迁移层级对工资的溢价效应。尽管中央政府一直在推行“简政放权”,但从2013年和2019年农民工的迁移流向来看,城市的行政力量并未减弱,甚至有所增强。政府需要配套城市的人口承载力和基础措施,让农民工享受到在市场经济转轨中的改革红利。

其次,行政级别高的城市,集聚了大量的经济活动和生产活动,提供不同技能需求的就业岗位,对多样化的劳动力需求旺盛,低技能劳动者能在大城市寻找到与自身技能相匹配的岗位。这就需要消除要素流动的体制壁垒,吸引高技能劳动力和低技能劳动力,降低劳动力的搜寻成本,达到劳动力要素的优化配置。

最后,政府在城市资源配置的行政力量让农民工面临更加复杂、更加多样化的决策,应该配合市场在资源配置方面所起的作用,避免农民工承受高级别城市负外部性的高额生活成本,从而构建合理的“等级—规模”分布层级结构,最大化农民工收益、最小化迁移成本,需要平衡发展城市行政等级的市场力量和行政力量,强化异质性农民工分类分层的迁移政策,逐步实现农民工在城市间、区域间的合理均衡分布。需要让农民工接收到劳动力市场充分的价格信号,从而降低“搜寻—匹配”成本,满足异质性农民工对效用最大化的差异化需求,使得农民工这一劳动力资源匹配城市的区域经济、劳动生产率和工资水平,避免资源误配和低效配置。

① 十八大报告中首次提出“优化行政层级和行政区划设置,有条件的地方可探索省直接管理县(市)改革”,是中央层面改革行政管理体制的重要信号。国家发展和改革委员会发布《2019年新型城镇化建设重点任务》,提出继续加大户籍制度改革力度,对各类人口规模城市的落户政策均进行提档升级。

② 数据来源于1985年《中国城市统计年鉴》,剔除33个因行政区划变动缺失数据的城市:巴彦淖尔、巴中、白银、亳州、定西、东莞、鄂尔多斯、防城港、贵港、葫芦岛、淮安、揭阳、晋中、荆州、酒泉、来宾、丽水、陇南、吕梁、宁德、攀枝花、盘锦、清远、日照、商洛、松原、台州、乌兰察布、武威、宿迁、宣城、榆林、资阳。

③ 1984年7月18日,国家计划委员会发布《关于重庆市、武汉市、沈阳市、大连市计划单列的通知》。

④ 王振川主编,中国共产党十二届三中全会通过《中共中央关于经济体制改革的决定》[Z].中国改革开放新时期年鉴,1984年。

| [1] | 爱德华·格莱泽. 城市的胜利[M]. 刘润泉译. 上海: 上海社会科学院出版社, 2012. |

| [2] | 蔡昉, 都阳. 转型中的中国城市发展——城市级层结构、融资能力与迁移政策[J]. 经济研究, 2003(6): 64–71,95. |

| [3] | 黄枫, 吴纯杰. 中国省会城市工资溢价研究——基于分位数回归的空间计量分析[J]. 财经研究, 2008(9): 71–80. DOI:10.3969/j.issn.1001-9952.2008.09.007 |

| [4] | 黄燕芬, 张超. 城市行政层级视角的人口流动影响机理研究[J]. 中国人口科学, 2018(1): 33–45. |

| [5] | 江艇, 孙鲲鹏, 聂辉华. 城市级别、全要素生产率和资源错配[J]. 管理世界, 2018(3): 38–50,77. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2018.03.004 |

| [6] | 温忠麟, 张雷, 侯杰泰, 等. 中介效应检验程序及其应用[J]. 心理学报, 2004(5): 614–620. |

| [7] | 踪家峰, 周亮. 大城市支付了更高的工资吗?[J]. 经济学(季刊), 2015(4): 1467–1496. |

| [8] | Duranton G, Puga D. Micro-foundations of urban agglomeration economies[J]. Handbook of Regional and Urban Economics, 2004, 4: 2063–2117. DOI:10.1016/S1574-0080(04)80005-1 |

| [9] | Glaeser E L, Maré D C. Cities and skills[J]. Journal of Labor Economics, 2001, 19(2): 316–342. DOI:10.1086/319563 |

| [10] | Mincer J. Investment in human capital and personal income distribution[J]. Journal of Political Economy, 1958, 66(4): 281–302. DOI:10.1086/258055 |

| [11] | Moretti E. Local labor markets[R]. IZA Discussion Papers, No.4905, 2010. |

| [12] | Roback J. Wages, rents, and the quality of life[J]. Journal of Political Economy, 1982, 90(6): 1257–1278. DOI:10.1086/261120 |

| [13] | Rosen S. Wage-based indexes of urban quality of life[C]. Mieszkowski P, Strazheim M. Current issues in urban economics[M]. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1979. |

| [14] | Sobel M E. Asymptotic confidence intervals for indirect effects in structural equation models[J]. Sociological Methodology, 1982, 13: 290–312. DOI:10.2307/270723 |

| [15] | Xing B C, Zhang J F. The preference for larger cities in China: Evidence from rural-urban migrants[J]. China Economic Review, 2017, 43: 72–90. DOI:10.1016/j.chieco.2017.01.005 |