2020第46卷第12期

2. 山东大学 经济学院,山东 济南 250100

2. School of Economics, Shandong University, Jinan 250100, China

一、引 言

进入21世纪以来,中国的人口老龄化问题逐步凸显,人口红利渐趋消融,用工成本持续提升(蔡昉,2010),且在短时期内几乎不可逆转。面对这一不利冲击,学者们提出通过提升人力资本,推动“人口红利”向“人才红利”演进,以更高的劳动生产率来应对劳动供给短缺(铁瑛等,2019)。然而,我国长期存在过度关注物质资本投资而轻视人力资本投资的行为,虽然这一问题在科教兴国战略实行后有所改善,但总体上与发达国家相比尚存在较大差距。令人费解的是,我国高校在2000年普遍开始扩招,以高等教育3至5年的周期计算,技能劳动力供给应在2005年有明显扩张,但劳动力市场却在此之后持续呈现出“制造业企业招工难”和“大学生就业难”并存的现象,这反映出中国在人力资本投资方面的努力并没有被制造业有效吸收。我们不禁要问,长期受限于技能劳动力供给不足和人力资本水平低下的中国企业为何没有充分吸收新增技能劳动力呢?

著名的“鲍莫尔—福克斯假说”指出,服务业发展会促使劳动力向服务业转移,增加服务业就业的比重。而我国服务业占GDP比重在2000年已超过40%,并在进入21世纪后持续快速增长,产业结构表现出向“服务型经济”转型的趋势。与此同时,更有研究指出,生活品质是影响劳动力就业决策的重要因素(Kahn,2000;Wiswall和Zafar,2018),尤其会影响技能劳动力的就业区位选择(Chen和Rosenthal,2008;Silvanto等,2015)。由于服务业企业往往位于城市市区,其从业人员相对更容易获得高品质的生活服务,因而城市市区拥有吸引技能劳动力的天然优势。那么,技能劳动力没有被制造业有效吸收是否是服务业发展的结果呢?我国在制造业与服务业融合发展的进程中,又当如何通过人才保障提升制造业的竞争力,助力制造业转型升级呢?

我们发现,已有研究并没有对服务业与制造业之间的关系得到一致结论,因此不能简单地基于“鲍莫尔—福克斯假说”就认为服务业发展“抢夺”了制造业的人力资本。文献指出,在现代分工条件下,制造业与服务业的互动与协同是彼此需要、相互促进的过程(高觉民和李晓慧,2011)。其中,生产性服务业的发展在企业创造价值过程中扮演了重要的中间角色,服务业通过提供专业化的服务促使更多的知识资本和人力资本流入到产品的生产过程中,促进了企业内部分工深化(Amiti和Wei,2009),而专业化分工通过降低成本(Markusen,1989)、分散风险(高觉民和李晓慧,2011)、促进创新(Amiti和Wei,2009)和优化资源配置(顾乃华,2010)等渠道提升了企业生产效率,改善了产品质量。现实生活中亦不缺乏制造业引入专业化服务投入而获得成功的案例,如企业将公司审计业务外包给会计事务所或将招聘业务外包给人力资源服务公司等都有效降低了企业的经营管理成本。因此,自党的十八大以来,我国政府也一直强调制造业与服务业的融合发展,加强技术密集型服务业与制造业的紧密结合,为制造业创新发展寻求持续的效率源泉和发展动力。毫无疑问,服务业发展带来的专业化分工效应是不容忽视的,而如果服务业发展只是引致技能劳动力流入了专业提供制造业企业所需服务中间投入品的部门,那么这应是对劳动力资源的优化配置,技能劳动力实际上并未脱离制造业,制造业企业的竞争力并不会因此而被削弱。

综上所述,在服务业发展的影响下,劳动力技能在服务业和制造业之间的再配置会存在如下两种情形:其一,制造业企业通过服务外包等形式将部分业务转移出去,服务业的发展则通过提供专业服务产品回馈制造业,产生良性的“分工效应”,制造业企业得以精简部门管理结构,促使岗位职能发生转变,产生技能劳动力的自然流出;其二,服务业的壮大带来更高的劳动力技能需求,而技能劳动力因舒适方便的生活和优越稳定的办公环境而偏好进入服务业部门(Wiswall和Zafar,2018),使得服务业与制造业在劳动市场产生“竞争效应”,从而导致制造业技能劳动力的非自愿短缺。本文认为,厘清服务业发展对制造业就业技能结构的影响,尤其是识别并区分服务业发展的“竞争效应”和“分工效应”,对于理解我国劳动市场中“制造业企业招工难”和“大学生就业难”并存的现象,寻求服务业发展与制造业升级的融合发展道路均具有重要的现实意义。

虽然也有文献直接考察了服务业发展与制造业就业的关系,但首先,既有研究更多关注了制造业发展对服务业就业的影响(袁志刚和高虹,2015;肖挺,2015),且结论并未达成一致;其次,直接考察服务业发展对制造业就业影响的文献往往也基于“同质性技能”假设而聚焦于整体就业(Falk和Wolfmayr,2008;李逸飞等,2017),并未深入到细分技能的差异,难以帮助我们理解劳动市场上所表现出的技能差异;再次,涉及服务业发展技能偏向性影响的研究也主要基于服务离岸外包或进口服务中间品的视角(Crinò,2010;Baines等,2013),其分析逻辑和理论机制与本文是完全不同的;最后,已有文献大都基于省份、国家或行业等更为宏观的层面进行研究,忽略了城市间的服务业发展差异以及微观企业间的异质性信息,且即便是基于城市层面的研究也将服务业发展水平局限在单一城市的内部,忽略了服务产品跨区域提供的相对低成本,从而可能低估了城市中企业可利用的服务业发展水平,这给研究结论的可信度带来了挑战。

综上,本文希望能够从以下三个方面做出边际贡献。首先,据我们所掌握的文献,本文是探索服务业发展对制造业就业技能结构影响的首次尝试。本文基于“制造业企业招工难”和“大学生就业难”并存的现实背景,从“分工效应”和“竞争效应”角度揭示了现象背后的理论机理,为“鲍莫尔—富克斯假说”中关于劳动力行业间转移问题提供了新的证据和研究视角,拓展了制造业和服务业互动关系的相关研究。其次,本文在既有研究基础上改进并构建了城市层面的可利用服务业发展水平指标。充分考虑了服务产品跨区域提供的特性,在经典服务业发展水平指标的基础上,纳入城市间距离因素,将单一城市服务业发展水平拓展至具有城市带(群)信息的可利用服务业发展指标。这一尝试不仅有助于准确衡量城市内企业对服务中间投入品的可得性,且更加符合企业跨区域选择服务中间投入品的客观现实。最后,本文通过进一步结合影响劳动者就业决策的“生活品质”因素,详细讨论政府如何通过制造业地理布局和基础设施配套等缓解“竞争效应”的不利冲击,不但为我国政府如何在要素成本上升的大背景下保持制造业的竞争力提供了实际可行的方案,并对当前“服务型经济”背景下的制造业转型升级策略具有引导性作用,为地方政府在新旧动能转换关键期下的人才优惠政策设计提供了一定的参考依据。

二、文献回顾与理论机制

本部分主要围绕与本文紧密相关的三支文献进行综述,并通过梳理和总结已有相关理论,在获得足够文献支撑的基础上,归纳出服务业发展影响制造业技能结构的发生机制。首先,重点分析已有研究探讨服务业发展对制造业生产影响的主要内容和结论,进一步厘清服务业发展通过促进制造业分工深化,提高企业生产效率,从而导致企业雇佣结构发生变化的传导机制,归纳 并提出服务业发展通过“分工效应”影响制造业劳动力技能结构的待检验命题。其次,基于“鲍莫尔—福克斯假说”中关于服务业发展会促使劳动力向服务业转移的理论,围绕服务业发展对制造业就业影响的文献展开讨论,在梳理和借鉴已有研究的基础上,文章进一步得出服务业发展下的“竞争效应”命题。最后,梳理关于劳动力在两部门间流动原因的文献,针对已有研究得出技能劳动力对“生活品质”的偏好会使得就业的区位选择发生变化这一结论,基于劳动力个体就业选择的视角,聚焦于“生活品质”因素,提炼出另一待检验的命题。

(一)“分工效应”:服务业发展、专业化分工与制造业企业技能结构

Buera和Kaboski(2012)的研究表明,除了信息技术进步的推动作用外,美国服务部门在1950年后的显著性增长得益于技能专业化带来的分工优势。专业化分工促进了生产效率的提升,使得专业服务的市场需求增加,并且提供专业服务的人也更愿意购买服务,最终形成了促进服务部门增长的良性循环。在全球经济呈现从“工业型经济”向“服务型经济”转型的新趋势下(刘斌等,2016),专业化分工的优势还体现在生产性服务业以提供专业化服务的形式参与制造业产品的生产过程中,即制造业服务化。制造业服务化促进了更多知识资本和人力资本流入到产品的生产过程中(江静等,2007),不仅提升了对应环节的生产效率,还通过中间服务投入所产生的知识溢出效应进一步增强了企业整体生产效率(顾乃华,2010)。

已有文献发现,生产性服务业通过各种直接和间接渠道参与到企业生产分工,促进了企业生产效率的提升。第一,通过提供具有价格优势的专业服务,直接降低企业生产成本(Markusen,1989),提高企业生产效率。第二,中间服务投入的增加,有利于企业对新技术和新方法的学习(Amiti和Wei,2009),间接促进企业创新,提高生产率及产品竞争力。第三,企业对中间服务投入的选择甚至会影响企业的市场选择,如刘斌等(2016)认为企业增加对中间服务的投入会影响企业的出口选择,提升企业在全球价值链中的分工地位。第四,服务业的发展使得企业可选择的服务种类变多,有利于企业将生产环节交给专业的服务团队(Falk和Wolfmayr,2008),分散生产风险(高觉民和李晓慧,2011),促进资源的优化配置,强化具有竞争优势或效率更高的生产环节(顾乃华,2010)。

因此,企业对中间服务投入的需求意味着服务业参与了制造业内部生产和管理运作中的某个或某些环节,促进了企业分工深化,提高了企业剩余劳动力的生产效率(Amiti和Wei,2009)。并且随着生产性服务业的发展,其对技能劳动力的需求会增加(Bresnahan等,2002),尽管这可能导致技能劳动力从制造业转移至服务业,但这也仅仅是制造业企业内部分工深化和岗位调整的自然现象,技能劳动力仍然参与了制造业企业的生产过程,甚至通过专业化服务产品的提供增强了企业效率。基于此,我们得到本文第一个待检验的命题:

命题1:服务业发展引致制造业技能劳动力流出,但通过中间服务投入参与到制造业生产过程,即服务业发展对制造业就业技能偏向性影响的“分工效应”。

(二)“竞争效应”:服务业发展、劳动市场竞争和制造业企业技能结构

“鲍莫尔—福克斯假说”认为服务业的发展会促使劳动力向服务业转移,增加服务业的就业比重,这也同样解释了美国20世纪50年代后期技能劳动力相对需求增加和服务部门快速增长的重要现象(Buera和Kaboski,2012)。目前关于制造业与服务业互动发展过程中,劳动力在两部门间的配置主要有以下讨论:第一,制造业的发展对服务业产生“就业创造”效应,促进总体就业。研究表明,制造业的规模扩张带动服务需求的增加,从而对服务业产生“就业创造”效应(袁志刚和高虹,2015)。虽然制造业的发展对服务业整体就业有促进作用,但对不同生产性服务行业的就业促进效应有明显差异,如肖挺(2015)的研究发现,制造业对中间服务投入的增加对租赁服务行业就业人数有负向影响。第二,服务业发展对制造业就业有负向作用。李逸飞等(2017)发现本地制造业岗位的增加会减少周边服务业就业岗位,本地服务业岗位的增加也会减少周边制造业就业。Falk和Wolfmayr(2008)还发现,进口国外中间服务与本国劳动力在促进国内总产出增加上存在替代效应,且服务外包会抑制本国就业。第三,服务离岸外包对就业产生了技能偏向效应。研究表明,服务离岸外包对本国就业影响存在技能偏向效应,服务离岸外包会增加本国“白领”阶层岗位,对劳动力的技能要求增加(Crinò,2010)。进口国外服务投入会促进进口国制造业企业增加服务类岗位,尤其增加了企业对监督者、协调者和其他专业人才的需求(Baines等,2013),但对普通职员及非技能人才的需求并无影响。但也有学者指出服务离岸外包对本国低技能劳动力的就业冲击较大(Tobal,2019)。

综上,已有研究或是简单地从就业总量出发,或是基于服务贸易的视角探究了制造业与服务业的互动发展对不同技能劳动力在两部门间配置的影响,虽未能得出完全一致的结论,但他们均不同程度地发现,服务业发展会促使更多劳动力流向服务业,与制造业争抢有限的劳动力资源。并且,基于生产性服务业关于技能需求的特点,生产性服务业的不断壮大会进一步促使两部门间形成“人才竞争”,进而影响制造业企业的技能结构,因此,我们可得到本文第二个待检验的命题:

命题2:服务业发展会与制造业在劳动力市场形成竞争,增加制造业企业雇佣技能劳动力的成本,即服务业发展对制造业就业技能偏向性影响的“竞争效应”。

(三)生活品质:城市生活质量与劳动力流动

在城市经济学的研究领域中,城市便利理论是对城市间发展差异、房价波动及城市移民等问题的重要解释。并且在劳动经济学中,城市公共服务和生活服务提供也是解释地区间工资差异及劳动力流动的重要因素。已有文献在关于城市便利和生活质量对劳动力流动影响的探究中主要有两点发现:第一,生活质量越高的城市越容易吸引劳动力流入。Gabriel等(2003)发现气候、污染程度和城市公共服务等是评价城市对劳动力吸引力的几个重要指标,且劳动力倾向于流入生活质量高的城市。Kahn(2000)同样发现,环境质量的提升有利于移民的净流入,促进了城市人口的增加。第二,技能劳动力更看重生活品质。Chen和Rosenthal(2008)通过比较不同人群对于移民城市的偏好时发现,教育水平较高的年轻人更倾向于移民到高质量生活水平的城市。并且企业为了更容易招聘到人才,也偏好迁移到正在发展中的大城市。Silvanto等(2015)的研究表明,国家整体制度环境、空气质量和生活便利度是吸引技能劳动力的重要原因。郑思齐等(2011)的研究同样表明,群体对宜居性城市房价支付意愿较高,其中技能劳动力更偏好居住在环境质量好、人力资本密集及交通便利的城市。Wiswall和Zafar(2018)认为,对生活质量的偏好不同是造成男女工资差异的一个重要原因,且这种差异在学历背景较好的人群中体现得更为明显。以上研究均从不同角度发现了生活品质是劳动力就业选择的重要因素,因此本文认为城市公共服务和生活服务的发展对于高学历人才的引进尤其重要,相对于制造业企业,服务业企业往往选址在城市中心,其雇员更容易获得较好的生活品质,这可能造成更多技能劳动力在择业时偏好于服务业,使得制造业在雇佣劳动力时变得更加困难。据此,本文提出另一个命题:

命题3:技能劳动力偏好于进入基础设施完善、环境质量好、生活便利程度高的地区工作,服务业企业选址的天然优势使得技能劳动力更容易选择就业于服务业。

三、指标、数据与变量

(一)指标测算与基本事实

城市可利用服务业发展水平是本文研究的核心解释变量之一。与已有研究不同,本文充分考虑到在信息化时代,随着网络的普及,企业在选择服务中间投入供应商时不仅会考虑本地服务企业,还可能选择其他城市的服务企业。但受限于信息不对称和搜寻成本,企业无法无限制地寻求潜在的服务中间投入供应商。因此,本指标既充分认识到了由于互联网等信息技术进步带来的搜寻成本下降,使得企业愿意进行跨区域合作的现实,又综合考虑了由于方言、文化和市场分割等因素导致的信息不对称问题。由于信息不对称很难观察,我们参考Kalemli-Ozcan等(2003)使用地理距离衡量信息不对称的做法,以城市间距离为权重,同时基于生产性服务业是制造业中间服务投入直接参与者,采用城市生产性服务业就业人数为基础数据构建指标,并以该指标作为本文衡量城市可利用服务业发展水平的基准指标。具体测算方法如下:

首先,式(1)计算了城市间距离权重并进行标准化:

| weightij=(Max_distanceij−distanceijMax_distanceij)/k∑i=1(Max_distanceij−distanceijMax_distanceij) | (1) |

| (weight11weight12…weight1kweight21weight22…weight2k⋮⋮⋱⋮weightk1weightk2…weightkk) | (2) |

其次,将城市距离权重与各城市生产性服务业就业人数相乘后并加总得到对应城市的可利用服务业发展水平指标。如式(3)所示:

| (Service1tService2t⋮Servicekt)=(weight11weight12…weight1kweight21weight22…weight2k⋮⋮⋱⋮weightk1weightk2…weightkk)×(Labor1tLabor2t⋮Laborkt) | (3) |

其中,

最后,为了缓解可能的异常值问题,同时剔除规模的影响,我们对其进行了标准化处理。②出于稳健性的考虑,本文还分别以城市第三产业产值和第三产业就业人数为基础数据进行了计算,得到了反映城市可利用服务业发展水平的两个备选指标。

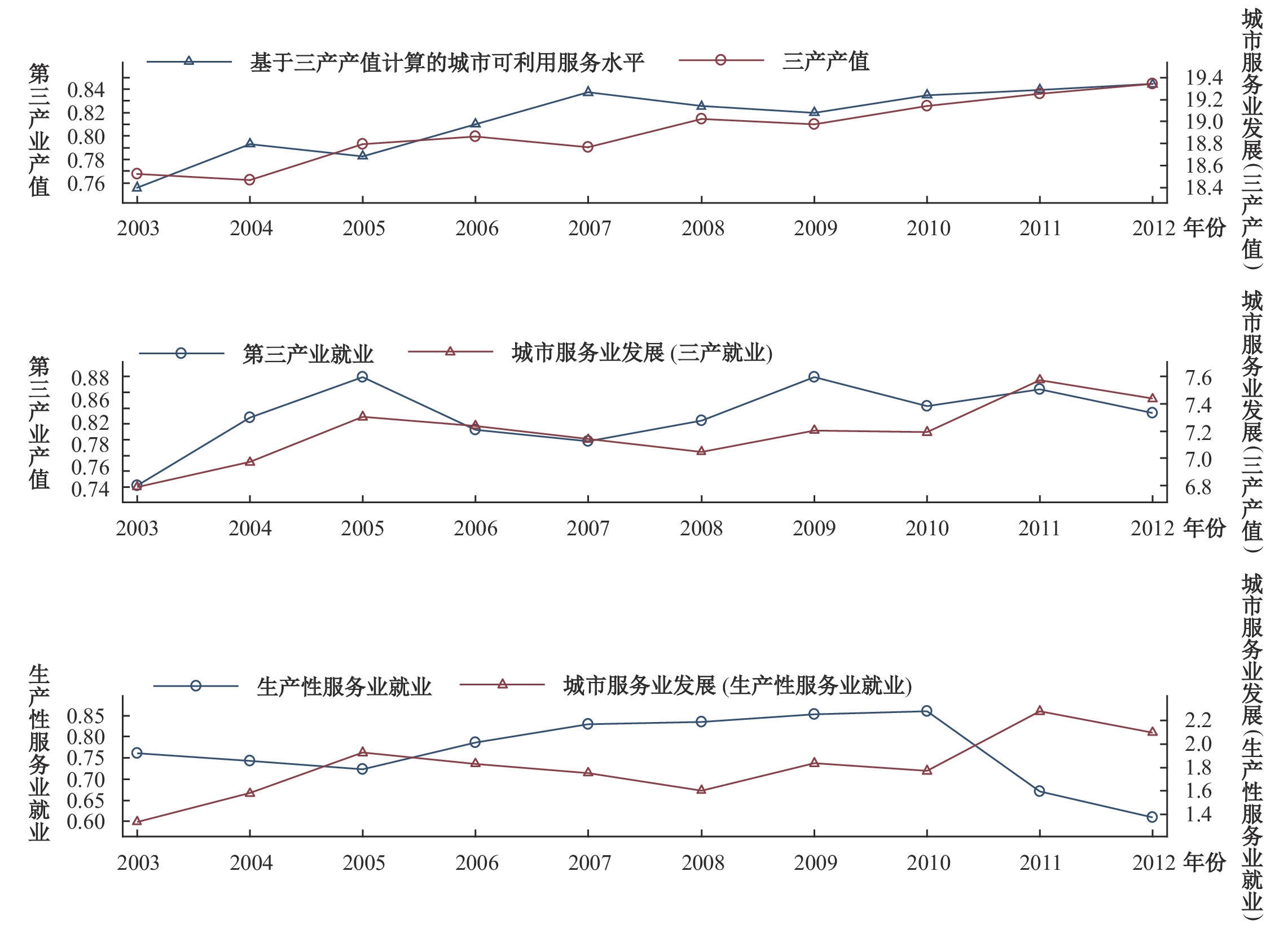

研究表明,用第三产业产值占GDP比重测算的我国服务业发展水平在2003—2012年整体呈波动性上涨趋势,这与本文测算的城市可利用服务业发展水平可以在变动趋势上实现基本吻合。具体如图1所示,我们将城市第三产业年平均就业人数、城市第三产业年平均产值和城市生产性服务业年平均就业人数与以这些原始数据计算得到的城市可利用服务业发展水平指标分别进行对比后发现,尽管存在有些年份段内波动趋势的不一致,但在本文研究的时间范围内,两类指标的整体变化趋势一致。

|

| 图 1 城市服务业发展(两类指标)历年变化趋势对比 |

与此同时,我们发现,相比于仅基于城市内服务业发展水平的传统指标,本文所构建指标具有相对更为集中的分布趋势,弥合了城市间的差异性,本文进行了一系列的对比,限于篇幅,不再列出,备索。③

(二)数据处理

本文的数据主要来源于三处:第一,《中国城市统计年鉴(2004—2013年)》提供了本文测算所需的城市层面变量;第二,WIOD世界投入产出表提供了本文测算制造业服务化水平所需的数据;第三,2004年和2008年的中国经济普查数据库为我们提供了企业异质性信息以及关键的细分技能的劳动力数据。本文具体的数据处理方法如下。

首先,针对《中国城市统计年鉴(2004—2013年)》,我们摘取出本文所需的来自各城市的全市第三产业产值、第三产业就业人数和生产性服务业就业人数信息,剔除信息缺失和明显错误的样本,例如,有些城市第一产业、第二产业、第三产业的产值占比相加不等于100%,而后根据城市编码与工业企业数据库进行匹配。其次,经济普查数据库与学界常用的工业企业数据库一脉相承,这里主要借鉴铁瑛和刘啟仁(2018)的处理,不再赘述。本文借鉴刘斌等(2016),根据WIOD世界投入产出表中各行业所需中间服务投入计算完全消耗系数,即使用中间服务投入系数作为衡量制造业服务化的指标。④因本文所使用数据在统计口径上有所不同,首先,我们根据城市名称将城市层面数据与经济普查数据库所提供的省市县码进行匹配,得到城市—企业—年份层面的数据。其次,为保证研究一致性,我们统一按照WIOD投入产出表中的国际行业标准分类(ISIC Rev.3)⑤将行业层面数据和企业数据匹配并进行异常值的处理,得到了城市—行业—企业—年份层面的所有数据。表1为主要变量的描述性统计。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |

| 均值 | 标准差 | 10%分位数 | 25%分位数 | 50%分位数 | 75%分位数 | 90%分位数 | |

| Hit/(Mit+Lit) | 0.0488 | 0.103 | 0 | 0 | 0.00952 | 0.0505 | 0.135 |

| Servicect | 0.921 | 0.151 | 0.861 | 0.915 | 0.968 | 0.977 | 0.990 |

| Servitizationjt | 0.0759 | 0.0345 | 0.0357 | 0.0482 | 0.0672 | 0.0896 | 0.127 |

| log(Salesit) | 10.140 | 1.258 | 8.724 | 9.177 | 9.934 | 10.89 | 11.83 |

| log(Capitalit) | 8.190 | 1.705 | 6.120 | 7.099 | 8.161 | 9.241 | 10.32 |

| Markupit | 1.045 | 0.0818 | 0.982 | 1.004 | 1.028 | 1.074 | 1.137 |

四、实证研究

(一)计量模型构建

为了检验服务业发展通过制造业服务化对企业劳动力技能结构的影响,借鉴已有文献并基于前文的理论分析,本文设定基准模型如下:

| Hit/(Mit+Lit)=β0+β1Servicect×Servitizationjt+Xγ+θct+θjt+εit | (4) |

其中,下标i、j、c和t分别表示企业、行业、城市和年份。借鉴Kaiser和Siegenthaler(2016),被解释变量为企业的雇佣结构,采用技能劳动力(即本科及以上学历H)与非技能劳动力(即大专M和高中及以下学历L)的就业人数比来衡量。

(二)基准估计结果:企业层面的经验证据

基准估计结果如表2所示,列(1)仅包括城市可利用服务业发展水平和制造业服务化两个水平项以及城市、行业和年份三个维度的固定效应,这里提供一个基础的结果,以便于我们更好地理解交互项的作用。列(2)进一步加入了二者的交互项并进一步控制了“城市—年份”与“行业—年份”的联合固定效应,这一固定效应的加强不仅有助于对不可观测因素的进一步控制,而且通过吸收掉交互项的水平项,使得本文的回归模型更为精巧。在列(1)的平均效应分析中,我们并没有获得服务业发展不利于企业雇佣结构改善的证据,与此同时,制造业服务化有助于促进企业优化雇佣结构,提升人力资本水平。但在列(2)的差异性效应分析中,我们进一步发现,城市服务业发展和制造业服务化的交互项系数显著为负,也即对于制造业服务化程度越高的行业中的企业,城市服务业发展会逐步趋于损害其人力资本水平。为避免由企业中间服务投入需求受其他不可观测因素影响而带来的内生性变动,我们使用研究初期即2004年的制造业服务化水平进行再次回归,列(3)结果表明,在剔除制造业服务化的内生性变动后,城市服务业发展和制造业服务化的交互项系数依然显著为负,且回归系数的绝对值增大。

| 被解释变量:Hit/(Mit+Lit) | (1) | (2) | (3) |

| Servicect | 0.0193(0.0194) | ||

| Servitizationjt | 0.0861***(0.0248) | ||

| Servicect×Servitizationjt | −0.2204***(0.0802) | −0.5028**(0.2388) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Observations | 535 825 | 535 825 | 535 507 |

| R2 | 0.122 | 0.124 | 0.126 |

| City FE | 控制 | 不控制 | 不控制 |

| Industry FE | 控制 | 不控制 | 不控制 |

| Year FE | 控制 | 不控制 | 不控制 |

| City-Year FE | 不控制 | 控制 | 控制 |

| Industry-Year FE | 不控制 | 控制 | 控制 |

| 注:括号内是按城市聚类的稳健标准误,*** p<0.01,** p<0.05,* p<0.1,如无特殊说明,下表统同。限于篇幅,具体控制变量估计结果不再列出,备索,下表统同。 | |||

这是一个有趣的发现,结合已有文献以及上文的理论分析,这一结果意味着服务业与制造业在劳动市场上的竞争存在着差异性的作用,服务业发展主要导致制造业服务化程度较高行业的技能劳动力流失。那么,服务业的发展为何导致属于制造业服务化程度较高行业中的企业出现技能劳动力流失呢?已有研究指出,服务业可能通过提供专业化的服务参与到制造业创造价值的过程中(江静等,2007;Amiti和Wei,2009),这些专业化的服务往往需要技能劳动力来提供,随着制造业服务化的提升,企业将服务业务逐渐外包,相应岗位劳动力随之外流,产生了技能劳动力占比下降的现象。但是服务业参与分工实际上是将知识资本和人力资本融入中间投入品而进入制造业生产过程,以促进制造业生产效率和产品质量的提升。因此,即便我们确实存在制造业企业技能劳动力外流的现象,也只是服务业承担制造业部分生产分工的结果,制造业企业的生产效率和竞争力不仅不会受到损害,甚至会得到进一步的增强,即上文所描述的“分工效应”下技能劳动力的自然流出。但值得我们忧虑的是,同时还存在另一种可能,制造业服务化程度的加深意味着制造业对相应服务业的需求增大,而服务业的成长和其自身发展特点会促使更多劳动力转移至服务业(肖挺,2015),这就与制造业形成了人才竞争,从而使得制造业获取所需要的技能劳动力变得更加困难,即上文所描述的“竞争效应”下技能劳动力的非自愿短缺。在这两种效应的影响下,制造业企业的技能劳动力占比均会下降,因此,如何看待服务业发展对制造业所产生的影响就取决于上述两种效应的强弱,本文后续会对这两种效应做进一步的识别和验证。

(三)“城市—行业”层面的再检验

在基准回归中,本文的被解释变量在企业层面,而核心解释变量均在相对更为宏观的层面,这使得本文的结论不必然在企业组内成立。同时,囿于数据的特性,我们无法对企业固定效应加以控制,这使得本文的基准结果可能面临遗漏变量的挑战。为了验证组内变动,同时也为了评估潜在的遗漏变量所造成的偏误,我们将企业层面数据加总(平均)到“城市—行业层面”再次进行回归。具体来说,我们对式(5)进行回归估计:

| Hjct/(Mjct+Ljct)=β0+β1Servicect×Servitizationjt+Xγ+θct+θjt+εit | (5) |

具体估计结果如表3所示,与基准回归结果相比,列(1)结果中城市服务业发展系数由原先的不显著变成显著为正,表明从平均效应来看,城市服务业的发展有助于促进城市内的制造业行业雇佣更多技能劳动力。列(2)实证结果中交互项系数依然显著为负,并且参数值非常接近。这表明即便我们对企业异质性进行加总处理,本文的核心结论仍然是成立的,同时也意味着本文基于差异效应的分析仍然是可信的。基于同样考虑,在行业层面再次使用2004年制造业服务化水平进行回归,列(3)结果交互项系数显著为负且回归系数绝对值更大,这表明在一定程度上克服了制造业服务化的内生变动后,我们得到的结论更具有说服力。

| 被解释变量:Hit/(Mit+Lit) | (1) | (2) | (3) |

| Servicect | 0.0282**(0.0130) | ||

| Servitizationjt | 0.0779***(0.0244) | ||

| Servicect×Servitizationjt | −0.2087***(0.0684) | −0.3018**(0.1203) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Observations | 4 182 | 4 179 | 4 173 |

| R2 | 0.539 | 0.579 | 0.587 |

| City FE | 控制 | 不控制 | 不控制 |

| Industry FE | 控制 | 不控制 | 不控制 |

| Year FE | 控制 | 不控制 | 不控制 |

| City-Year FE | 不控制 | 控制 | 控制 |

| Industry-Year FE | 不控制 | 控制 | 控制 |

(四)稳健性检验

本文围绕如下三个方面分别针对企业层面样本和“城市—行业”层面样本进行了稳健性检验:其一,分析特异样本的影响;其二,通过更为一般性的缩尾处理考察局部样本的影响;其三,通过指标更换以评估潜在的测量误差问题。结果均表明本文基准回归结果是稳健的。限于篇幅,具体结果不再列出,备索。

五、机制检验

本文在理论分析和基准研究中均发现服务业发展可能通过“分工效应”和“竞争效应”两种渠道造成制造业企业技能劳动力的流出,但仅仅通过制造业服务化并不能实现对上述两大效应的剥离,因此我们尝试对上述两种效应分别进行识别和验证。识别的关键难点在于我们无法直接观察到“分工效应”和“竞争效应”。首先,我们无法获得制造业企业使用中间服务的具体情况以直接证明“分工效应”的存在。其次,我们也无法精确地观测到制造业企业劳动力流入服务业,而仅能观测到制造业企业总就业的变动,因而无法直接证明“竞争效应”。为了克服上述难题,我们从“分工效应”与“竞争效应”的具体表现入手,尝试通过一种间接的方法进行佐证。

(一)“分工效应”

已有研究表明,生产性服务业发展促进了专业分工的深化,对提升制造业生产率有显著的正向影响(江静等,2007)。因此,当制造业企业以服务外包等形式引入中间服务投入时,如果技能劳动力因“分工效应”而自然流出,那么企业的生产效率不应受到抑制,甚至由于专业化分工所带来的优势,企业的生产效率还会得到进一步的提升。那么,如果我们观察到服务业发展通过制造业服务化所引致的技能劳动力流出在高效率企业是更多的,就可以间接地佐证“分工效应”。因此,本文在基准方程基础上,进一步引入生产率水平,构建如下的计量模型进行验证:

| Hit/(Mit+Lit)=β0+β1Servicect×Servitizationjt×d_TFPjc+Xγ+θct+θjt+εit | (6) |

为了避免因制造业服务化带来生产率提升所引致的内生性问题,我们以基期企业全要素生产率作为基础,同时为了克服行业内企业技术路径差异所带来的内生性问题(如由于技术路径本身对劳动力技能的需求不同,企业会根据技术路径进行不同技能劳动力的配置),我们构建了“城市—行业”层面不随时间变动的哑变量,

具体估计结果如表4所示。我们观察到三项交互项系数显著为负,表明技能劳动力流出在生产效率较高行业的企业中更加明显,这与上文的预期一致,表明“分工效应”是存在的。进一步地,通过更换被解释变量考察潜在的内部分工变动,从列(2)和列(3)中交互项的系数来看,位于高生产效率行业的企业,其技能型人才流出明显,但非技能劳动力占总就业的比例在上升。这进一步间接证明了服务业的发展虽然使得技能劳动力从制造业流出,但企业生产效率却并没有被削弱,这意味着技能劳动力流出的不利影响会通过专业化服务中间产品的引入而获得有效对冲。

| 被解释变量: | (1) | (2) | (3) |

| Hit/(Mit+Lit) | (Mit+Lit)/Nit | log(Hit) | |

| Servicect×Servitizationjt × d_TFPjc | −0.2090**(0.0963) | 0.1439**(0.0709) | −3.7993**(1.7833) |

| 注:限于篇幅,仅汇报关键交互项的估计结果,包含未被固定效应吸收的水平项、二重交互项等控制变量的完整结果备索,如无特殊说明,均控制城市—年份联合和行业—年份联合固定效应,下表统同。 | |||

(二)“竞争效应”

我们认为,劳动力就业总是通过衡量劳动报酬和成本进行选择,而足够高的劳动报酬总是可以对冲成本。由于服务业往往位于城区,生活条件、生活环境以及基础设施配套等都相对更好,工作也相对“体面”。因此,如果“竞争效应”确实存在,意味着在劳动力供给不变,而制造业企业对技能劳动力具有同样需求时,制造业企业需要支付更高的工资以留住技能劳动力,这会直接导致企业用工成本的上升。因此,如果我们观察到服务业发展所引致的劳动力流出在较高用工成本的企业是不明显的,那么就说明“竞争效应”是存在的。为了对此进行验证,构建计量模型如下:

| Hit/(Mit+Lit)=β0+β1Servicect×Servitizationjt×d_Costjc+Xγ+θct+θjt+εit | (7) |

其中,值得说明的是,为了克服技能溢价的干扰,我们借鉴都阳和曲玥(2009)的做法,构建了单位劳动力成本指标。与上文“分工效应”的证明思路类似,

具体结果如表5所示。列(1)交互项系数显著为正,这表明服务业发展所引致的技能劳动力流出在高劳动力成本行业中的企业相对不明显,验证了我们的预期,证明了“竞争效应”是存在的。

| 被解释变量: | (1) | (2) | (3) |

| Hit/(Mit+Lit) | (Mit+Lit)/Nit | log(Hit) | |

| Servicect× Servitizationjt × d_Costjc | 0.3394**(0.1312) | −0.0557**(0.0227) | 6.5590**(3.2234) |

| 注:限于篇幅,仅汇报关键交互项的估计结果,包含未被固定效应吸收的水平项、二重交互项等控制变量的完整结果备索,如无特殊说明,均控制城市—年份联合和行业—年份联合固定效应,下表统同。 | |||

根据前文的设计思路,我们针对机制检验部分再次进行了稳健性检验,结果保持了稳健,限于篇幅,具体不再列出,备索。

六、如何克服“竞争效应”:生活品质的影响

在上文的分析中,虽然我们发现制造业的技能劳动力流入很可能是生产性服务业深度介入制造业生产所带来的专业化分工的结果,在此情形下,制造业企业的生产效率甚至会因分工效率而得到进一步加强,我们并不需要担忧服务业发展对制造业所带来的不利冲击。但与此同时,我们也发现服务业和制造业在劳动力市场存在“竞争效应”,尽管根据本文的回归结果,制造业企业通过提升工资水平可以缓解服务业发展对技能劳动力的“抢夺”,但工资水平直接决定了用工成本,企业往往没有余力去进一步提升工资,这就很可能会产生“服务业发展—技能劳动力流出—产业空心化”的不利局面。因此,本文在这一部分进一步从生活品质的角度考察如何能够减轻企业负担,缓解“竞争效应”的影响。

(一)企业选址

已有研究指出,与非技能劳动力相比,技能劳动力更关注生活便利度及生活品质(Silvanto等,2015)。那么提升企业所在地的生活品质是否有利于帮助企业留下技能劳动力呢?我们首先关注企业的区位,根据企业所在地址中是否包括“村委会”字段,将企业分成离市区较远和较近的两组样本,构建计量模型如下:

| Hit/(Mit+Lit)=β0+β1Servicect×Servitizationjt×d_Ruralijc+Xγ+θct+θjt+εit | (8) |

其中,哑变量

具体结果如表6所示,列(1)中的交互项系数显著为负,这表明距离城市较远的企业,服务业发展而引致的技能劳动力转移现象更明显。这表明如果企业选址有可能影响到其留下所需技能劳动力的难度,我们也注意到很多成功的制造业企业会将产品制造和研发部门分离,并进行分散选址,这也证实了本文的结论。例如,美国苹果公司采取的专业化生产方式,其将研发总部设于美国加州,而所有产品及其零部件均由第三方企业制造,产品组装也分布在全球各地,其余还有波音公司和因特尔公司等均采取类似的国际分工的组织形式。

| 被解释变量:Hit/(Mit+Lit) | (1) |

| Servicect×Servitizationjt×d_Ruralit | −0.6433**(0.3217) |

(二)城市公共服务和生活服务供给对企业人力资本的影响

我们进一步考虑政府公共服务供给和城市消费性服务业发展水平的影响,技能劳动力更倾向于选择环境优越、舒适便利的办公地点(Wiswall和Zafar,2018),那么政府通过提供更高质量的公共服务品是否有助于制造业企业留下技能劳动力呢?为了验证这一问题,本文在基准回归基础上分别使用医院数和影剧院数度量生活品质(Quality of Life),考察其对技能劳动力就业选择的影响。回归结果如表7所示。可以看出,城市公共服务品的投入和消费性服务业的发展有助于缓解服务业发展所引致的制造业技能劳动力的流出。这一结论意味着,尝试留下所需的技能劳动力不仅是企业的一种内生选择,政府同样可以从外部环境方面给予支持。

| 被解释变量:Hit/(Mit+Lit) | (1) | (2) |

| Servicect×Servitizationjt × log(Hospitalct) | 9.8244**(4.6133) | |

| Servicect×Servitizationjt×Theatrect | 0.0528**(0.0244) |

我们通过对样本进行稳健性处理以及替换核心解释变量的不同衡量指标进行了稳健性检验,计量结果依然保持了一致,限于篇幅,具体不再列出,备索。

七、结论与政策启示

在“制造业招工难”和“大学生就业难”现象在我国并存的特殊背景下,本文尝试从服务业通过提供中间服务而对制造业劳动力资源进行配置的角度对此做出解释,利用城市服务业发展数据,以城市距离为权重,重新构造并测算了2003—2012年的城市可利用服务综合指标,并结合2004年和2008年经济普查数据库中技能细分劳动力信息及工业企业数据库中的企业异质性信息,探究服务业发展对影响制造业劳动力资源配置的理论机制。研究表明:随着制造业服务化水平的提升,城市服务业发展有损于制造业企业的雇佣结构升级。其中,服务业发展一方面通过参与制造业生产过程而促进企业分工深化,促使技能劳动力从制造业企业自然流出,产生“分工效应”;另一方面,服务业发展也会扩大对于劳动力的需求,提高制造业企业的雇佣成本,抑制了制造业企业对技能劳动力的雇佣,产生“竞争效应”。位于偏远地区企业的技能劳动力流失更明显,表明企业区位是技能劳动力就业选择的重要因素,而城市生活服务和公共服务供给等会提高“生活品质”的因素缓解了制造业技能劳动力的流出。

本文研究蕴含丰富的政策性思考:(1)制造业企业增加对专业中间服务的投入有助于通过促进生产效率的提高,进而提升企业的竞争力。但由于制造业行业对中间服务投入的需求有明显差异,这就需要政府进行有目标、有侧重的激励,分类推进智能工厂、数字车间、智慧园区等与生产性服务业紧密结合的项目,而非一味实行“同步走”和“一刀切”的政策,实现制造业与服务业的融合发展。(2)改革开放以来,为满足经济高速增长,我国经济呈现出大量消耗资源的成长形式,在世界经济呈现“工业型经济”向“服务型经济”转变的趋势下,政府鼓励制造业与服务业的深度融合,促进制造业的转型升级。但我国政府应警惕由于政策鼓励带来的经济“过度服务化”的扭曲现象,产生由生产型制造向服务型制造的不利转变,引致“产业空心化”威胁。(3)在服务业发展的冲击下,低劳动力成本企业的技能劳动力流失更为明显,这表明能够提供具有竞争力的工资待遇仍然是企业吸引人才的一大优势。但在人口红利逐渐消融的背景下,我国企业普遍面临用工成本的强约束,因此政府有必要发挥职能缓解企业的成本压力。本文研究表明,通过提供优质公共服务,解决外来人才在本地落户和定居所需要的教育资源、医疗资源、生活便利设施等相应配置,有利于吸引人才流入以促进人力资本的长期积累。同时合理规划和布局制造业企业,推进生活设施配套,同样有助于帮助制造业企业留住人才。

① 本文基于市政府所在经纬度计算城市间距离。

② 标准化处理公式:

③ 本文所有删节内容均可见于《财经研究》官网的完整工作论文版本,下文统同。

④ 本文使用的投入产出表为WIOD(世界投入产出表数据库)2013年发布的版本,该表包含1995—2011年40个国家35个产业部门的投入产出数据。

⑤ 为保证研究前后统一性,本文统一使用ISIC Rev.3行业分类标准。

| [1] | 蔡昉. 人口转变、人口红利与刘易斯转折点[J]. 经济研究, 2010(4): 4–13. |

| [2] | 都阳, 曲玥. 劳动报酬、劳动生产率与劳动力成本优势——对2000−2007年中国制造业企业的经验研究[J]. 中国工业经济, 2009(5): 25–35. |

| [3] | 高觉民, 李晓慧. 生产性服务业与制造业的互动机理: 理论与实证[J]. 中国工业经济, 2011(6): 151–160. |

| [4] | 顾乃华. 生产性服务业对工业获利能力的影响和渠道——基于城市面板数据和SFA模型的实证研究[J]. 中国工业经济, 2010(5): 48–58. |

| [5] | 江静, 刘志彪, 于明超, 等. 生产者服务业发展与制造业效率提升: 基于地区和行业面板数据的经验分析[J]. 世界经济, 2007(8): 52–62. DOI:10.3969/j.issn.1002-9621.2007.08.006 |

| [6] | 李逸飞, 李静, 许明. 制造业就业与服务业就业的交互乘数及空间溢出效应[J]. 财贸经济, 2017(4): 115–129. |

| [7] | 刘斌, 魏倩, 吕越, 等. 制造业服务化与价值链升级[J]. 经济研究, 2016(3): 151–162. |

| [8] | 铁瑛, 刘啟仁. 人民币汇率变动与劳动力技能偏向效应——来自中国微观企业的证据[J]. 金融研究, 2018(1): 53–66. |

| [9] | 铁瑛, 张明志, 陈榕景. 人口结构转型、人口红利演进与出口增长——来自中国城市层面的经验证据[J]. 经济研究, 2019(5): 164–180. |

| [10] | 肖挺. 中国制造业服务化的就业效应影响[J]. 系统管理学报, 2015(6): 931–939. |

| [11] | 袁志刚, 高虹. 中国城市制造业就业对服务业就业的乘数效应[J]. 经济研究, 2015(7): 30–41. |

| [12] | 郑思齐, 符育明, 任荣荣. 居民对城市生活质量的偏好: 从住房成本变动和收敛角度的研究[J]. 世界经济文汇, 2011(2): 35–51. DOI:10.3969/j.issn.0488-6364.2011.02.003 |

| [13] | Amiti M, Wei S J. Service offshoring and productivity: Evidence from the US[J]. The World Economy, 2009, 32(2): 203–220. DOI:10.1111/j.1467-9701.2008.01149.x |

| [14] | Baines T, Lightfoot H, Smart P, et al. Servitization of manufacture: Exploring the deployment and skills of people critical to the delivery of advanced services[J]. Journal of Manufacturing Technology Management, 2013, 24(4): 637–646. DOI:10.1108/17410381311327431 |

| [15] | Bresnahan T F, Brynjolfsson E, Hitt L M. Information technology, workplace organization, and the demand for skilled labor: Firm-level evidence[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2002, 117(1): 339–376. DOI:10.1162/003355302753399526 |

| [16] | Buera F J, Kaboski J P. The rise of the service economy[J]. American Economic Review, 2012, 102(6): 2540–2569. DOI:10.1257/aer.102.6.2540 |

| [17] | Chen Y, Rosenthal S S. Local amenities and life-cycle migration: Do people move for jobs or fun?[J]. Journal of Urban Economics, 2008, 64(3): 519–537. DOI:10.1016/j.jue.2008.05.005 |

| [18] | Crinò R. Service offshoring and white-collar employment[J]. The Review of Economic Studies, 2010, 77(2): 595–632. DOI:10.1111/j.1467-937X.2009.586.x |

| [19] | Falk M, Wolfmayr Y. Services and materials outsourcing to low-wage countries and employment: Empirical Evidence from EU countries[J]. Structural Change and Economic Dynamics, 2008, 19(1): 38–52. DOI:10.1016/j.strueco.2007.12.001 |

| [20] | Gabriel S A, Mattey J P, Wascher W L. Compensating differentials and evolution in the quality-of-life among U.S. states[J]. Regional Science and Urban Economics, 2003, 33(5): 619–649. DOI:10.1016/S0166-0462(02)00007-8 |

| [21] | Kahn M E. Smog reduction’s impact on California county growth[J]. Journal of Regional Science, 2000, 40(3): 565–582. DOI:10.1111/0022-4146.00188 |

| [22] | Kaiser B, Siegenthaler M. The skill-biased effects of exchange rate fluctuations[J]. The Economic Journal, 2016, 126(592): 756–780. DOI:10.1111/ecoj.12376 |

| [23] | Kalemli-Ozcan S, Sørensen B E, Yosha O. Risk sharing and industrial specialization: Regional and international evidence[J]. American Economic Review, 2003, 93(3): 903–918. DOI:10.1257/000282803322157151 |

| [24] | Markusen J. Trade in producer services and in other specialized intermediate inputs[J]. American Economic Review, 1989, 79(1): 85–95. |

| [25] | Silvanto S, Ryan J, McNulty Y. An empirical study of nation branding for attracting internationally mobile skilled professionals[J]. Career Development International, 2015, 20(3): 238–258. DOI:10.1108/CDI-08-2014-0105 |

| [26] | Wiswall M, Zafar B. Preference for the workplace, investment in human capital, and gender[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2018, 133(1): 457–507. DOI:10.1093/qje/qjx035 |