2020第46卷第11期

一、引 言

长期的低生育率和低生育需求,会带来人口安全和经济与社会的发展隐患−总人口中年轻人口比例偏低,进而带来人口年龄结构失衡、社会老龄化日趋严重、劳动力供给不足、社保体系难以维系、经济活力与潜在创新力下降、家庭风险上升等问题。鉴于此,中国低生育问题受到中国社会各界的关注。经济学以养育成本与收益变动来解释生育行为转变的思路早已存在(Becker,1960)。近年来,有文献从茶叶价格变化可能引起女孩收益上升的角度来解释女孩存活率上升现象(Qian,2008)。这反映了人类生育决策受到成本与收益的影响,类似分析思路的文献还有Alfano(2017)等。那么,中国低生育率问题或者家庭理想子女数不断下降(侯佳伟等,2014)问题的背后,是否存在什么事件导致养育子女成本的变动,进而影响生育需求?

为集中教学资源,提升教学质量,实现规模效应,2001年国务院出台了《关于基础教育改革与发展的决定》。随后,全国各地陆续开展了“撤点并校”运动。2000–2012年期间,全国小学数量从553622所下降到228585所,下降率高达59%(而1985−2000年期间小学数量下降率是33.5%),远高于同期在校小学生下降率25%。这导致了小学生平均上学距离的增加和小学生师比的提高,从而提高了家庭获取义务教育的成本,进而可能抑制家庭生育需求。而且在撤点并校后(2002−2013年),生师比越高的地级市,出生率往往越低;而该相关关系在撤点并校前(1999−2001年)并不成立。因而,本文关心的问题是:撤点并校引起的养育成本上升,是否抑制了家庭生育需求?如果是的话,那又是如何抑制的?

回答上述问题面临两个挑战:一是撤点并校政策的度量问题;二是反向因果问题,即政府选择在生育或者出生率低的地方,推行撤点并校政策。对于第一个问题,我们的处理方法是:首先,采用截面DID方法,使用受政策影响地区与受政策影响人群(1988年以后出生)的交互项进行度量。其次,计算不同地区的撤并系数,并与不同地区的家庭进行匹配。由于各地撤点并校政策的强度存在差异,因此本文使用撤并系数与受影响家庭的交互项度量撤点并校政策强度。对于第二个问题,本文基于中国财政分权背景,构建撤并系数的工具变量。现有文献认为存在两条影响政府教育供给的路径:一是财政收支压力促使地方政府甩包袱,降低教育支出(丁冬和郑风田,2015)。二是中国式分权下财政支出结构偏向于经济类公共品供给,而忽视了教育等民生类公共品供给(傅勇和张晏,2007;李祥云和魏萍,2014;柏檀等,2015);支出分权越高,则政府对教育公共品的供给“热情”越低,进而推动撤点并校,降低教育支出。因此,可以使用财政收支压力、生均小学教育支出或者人均支出(收入)分权等作为撤并系数的工具变量,以缓解反向因果问题。

本文的边际贡献如下:(1)本文着重探讨撤点并校政策对家庭生育数量的影响。有关撤点并校的文献主要关注其对家庭养育负担和心理负担(蔡志良和孔令新,2014;史耀波和赵欣欣,2016)、学生成绩、营养与身体状况(李文,2008;21世纪教育研究院,2013)和劳动力市场(梁超,2017)的影响,但并没有文献在养育成本上升的基础上进一步研究撤点并校政策对生育的影响。此外,与“撤并”小学情况相反,还有文献研究了增加小学数量对工资和教育年限的影响(Duflo,2001;汪德华,2019)。而有关生育的文献大多关注房价对生育的影响(易君健和易行健,2008;Pan和Xu,2012;Dettling和Kearney,2014),也有部分文献关注教育费用上升对生育的抑制作用,但并没有分析撤点并校对生育的影响。(2)在家庭层面,本文识别和估计了撤点并校政策抑制生育的效应和机制,以及影响机制在不同地区层面的差异;在地区层面,本文估计了撤点并校政策对地区出生率的影响程度。(3)与当下比较流行的生育率下降引起了撤点并校的看法不同,本文提供了撤点并校政策引起生育下降的经验证据,这也可以作为家庭义务教育成本上升引起生育率降低的证据。

二、基本事实、理论分析与研究假设

(一)基本事实−撤点并校提高养育成本

1. 撤点并校政策通过增加上学距离而提高养育成本。一般而言,撤点并校会促使生校比的上升和生师比的提高。生校比上升,意味着学校内远距离上学学生人数的增加,学生平均上学距离变远,家庭不得不将更多的时间、精力与金钱投入在变远的上学路途(或由此导致的陪读等)中,这将导致家庭义务教育成本上升。21世纪教育研究院(2013)指出,撤点并校后小学服务半径增幅为43%,平均达到4.23公里,特别是西部地区270个县的小学服务半径增幅为59%,平均达到6.09公里。邬志辉和史宁中(2011)研究表明,学校撤并导致的到新校就读的额外成本每年均在1000元以上。而且,根据国家审计署审计结果公告《1185个县农村中小学布局调整情况专项审计调查结果》(2013年第2号),在走访的7.2万乘车上学的走读生中,约17.3%的学生交通支出占其家庭年均收入的10%以上;在19.99万校内寄宿生中,约16.9%的学生食宿费支出占其家庭年均收入的30%以上;在3.28万家长(校外租房)陪读学生中,绝大多数的年人均费用支出(8046元)是其家庭年均收入的36%。这意味着撤点并校后,如果一个家庭多生育一个孩子,较远的上学距离将促使其养育成本大幅上升。

2. 撤点并校政策通过增加生师比而提高养育成本。撤点并校后,随着小学数量的下降,小学的生师比出现上升(班级规模扩大)。贾勇宏(2008)对湖北、河南、陕西、广西、内蒙古和云南6省(自治区)的调研显示,平原地区的小学平均班额为49人(小学正常班额是40−45人)。2006年全国共有325个县的小学大班额比例超过30%(21世纪教育研究院,2013)。这一方面意味着家庭竞争教学资源(如座位、教师注意力、教师经验等)的激烈程度在上升;另一方面则说明学校管理学生的难度和强度在大幅提高,如寄宿制学校的管理强度和难度远高于非寄宿制学校、教师身兼多职、教师工作时间更长和负担更重等(21世纪教育研究院,2013)。因此,学校教育资源供需矛盾变得更加突出,特别是“优质”教育资源更是稀缺。这意味着撤点并校后,如果一个家庭多生育一个孩子,则家庭为竞争教育资源将付出更高的代价。

(二)理论分析−养育成本上升将抑制生育需求

1960年后,Becker及其合作者提出了新的家庭生育决策理论(Becker,1960;Becker和Lewis,1973;Becker和Tomes,1976),这构成了“新家庭经济学”(Willis,1973)的基本理论框架。它讨论了收入对生育的影响作用−家庭收入上升可能既增加孩子数量,也可能提高孩子质量(支出)。具体来看,在传统的家庭分工下,家庭生育需求的收入效应(丈夫)和替代效应(妻子)综合决定了家庭生育数量的高低(Willis,1973;易君健和易行健,2008)。在孩子作为正常“商品”的情况下,如果家庭的潜在收入遭受损失−收入效应为负,则家庭生育需求将下降。这本质上是潜在收入下降(家庭预算收入下降)引起养育机会成本上升,从而导致家庭生育需求下降。

该理论讨论了孩子数量与质量之间的关系(Becker,1960)。孩子质量(支出)上升,将提高孩子的影子价格,如女性工资的提高或者劳动参与率的提高,均会降低生育。然而,影响生育孩子影子价格的因素并非仅来源于劳动力市场,其他产品或者服务价格的剧烈变化(上升),均可能导致生育孩子的影子价格向上大幅上升。如果义务教育的获取代价上升,则家庭生育孩子的影子价格也会上升,进而将导致生育需求下降。

基于新家庭经济学理论,本文以撤点并校为切入点,解释我国的低生育率现象。第一,孩子作为正常“商品”,家庭收入(这里不区分丈夫和妻子)与孩子数量正相关。家庭收入增加,可能增加孩子数量,也有可能增加孩子质量(支出)(Becker,1960)。撤点并校将引起上学距离变远、家长接送孩子时间变长,从而影响家长工作机会和家庭收入。这可以视为养育机会成本,并会影响家庭预算约束,从而对家庭生育数量产生成本约束。因此在潜在收入受损的情况下,家庭生育需求将下降。第二,基于孩子数量与质量间的关系−生育孩子的影子价格与孩子质量(支出)正相关,即如果孩子质量(支出)更高,则增加孩子数量的价格更为昂贵(Becker和Lewis,1973),进而抑制生育需求。尽管Becker(1960)直接指出,由于子女质量上升,因此不能简单地把支出上升作为养育代价上升的证据。①然而撤点并校后,子女教育支出的上升,并非一定会引起子女质量的上升。不少文献指出,中国部分地区过度撤并学校,导致家庭的直接教育支出上升,但是无论是以身体素质度量,还是以学习成绩度量,远距离上学的学生或者寄宿生的质量均有所下降(李文,2008;21世纪教育研究院,2013)。在义务教育支出上升的情况下,小孩越多,养育代价越高。撤点并校引起的教育支出上升,直接影响生育孩子的影子价格,从而导致家庭生育需求下降(Becker和Tomes,1976),②即家庭获取义务教育的代价上升将导致生育需求下降。

(三)研究假设−撤点并校政策抑制家庭生育

1. 撤点并校政策会通过提高养育成本而抑制家庭生育需求。基于上述养育成本上升会抑制生育需求的理论分析和撤点并校的基本事实,本文提出如下研究假设:

研究假设1:撤点并校政策会提高养育成本,从而抑制家庭生育需求。

撤点并校对生育的抑制性影响,或因为生校比上升、平均上学距离变远,导致家庭接受教育的代价提高;或因为生师比上升,导致家庭竞争教育资源的代价上升。较高的生师比或者生校比均意味着较高的家庭教育成本,进而使得生育需求受到较大的抑制。根据上述分析,本文提出如下研究假设:

研究假设1-1:撤点并校政策对生育的抑制效应,受到生师比或者生校比的同向调节作用−在生师比或者生校比较高的地方,撤点并校政策对生育的抑制效应更强。

2. 在人口密度较高的地区,撤点并校的生育抑制效应更强。撤点并校通过生校比或生师比的增加而提高家庭养育成本,进而抑制家庭生育。然而,不同地区具有不同的特征,它们可能“放大”或者“压缩”由生师比或者生校比上升而引起的家庭养育成本,进而调节撤点并校政策的生育抑制效应。因此,本文提出如下研究假设:

研究假设2:与人口密度较低的地区相比,人口密度较高地区的撤点并校政策所带来的生育抑制效应更强。

在人口密度较高的地区,不同家庭对稀缺性教育资源的竞争也更加激烈,为获取稀缺性教育资源而付出的代价往往更高。如果该地区的生师比恰好也较高,那么家庭为竞争这些稀缺的教育资源而付出的代价也将进一步提高。因此,本文提出如下研究假设:

研究假设2-1:在人口密度和生师比较高的地区,其生育将受到生师比和人口密度的双重抑制。

3. 在道路铺装面积较高的地区,撤点并校政策的生育抑制效应有所下降。在道路铺装面积较高的地区,由于道路通行条件较佳,远距离上学的学生可以借助于交通工具,“压缩”学校与家之间的距离,缩短上学时间,部分抵消或者缓解上学距离变远引起的养育成本上升问题,进而“削弱”撤点并校政策的生育抑制效应。因此,本文提出如下研究假设:

研究假设3:与道路铺装面积较低的地区相比,道路铺装面积较高地区的撤点并校政策所带来的生育抑制效应更弱。

在生校比较高的地区,撤点并校政策的生育抑制作用更强;但在道路铺装面积较高的地区,上学距离变远可以被较佳的交通通行状况部分“抵消”,即撤点并校政策因上学距离变远而造成的生育抑制效应将被部分“抵消”。因此,本文提出如下研究假设:

研究假设3-1:在道路铺装面积较高的地区,撤点并校政策通过生校比对生育的抑制影响相对较低。

三、数据与变量

本文所用数据包括两个部分:第一部分是根据地级市代码,将2013年“中国家庭收入调查项目”(CHIP)中的农村住户调查数据与地级市撤点并校数据进行匹配,估计撤点并校政策对家庭子女数量(家庭中兄弟姐妹的数量)的影响。第二部分是使用中国1999–2013年地级市面板数据,估计撤点并校政策对地区出生率的影响大小和影响途径。

本文所涉变量的定义与度量见表1。被解释变量和核心解释变量说明如下:(1)子女数量来源于兄弟姐妹数量信息,度量公式为:子女数量=兄弟姐妹数量+1。(2)由于各地撤并政策的强度并不一致,因此本文使用撤并系数度量撤并强度大小。其中,撤并系数1(cbxs1)的计算公式为:cbxs1=[(2000年小学学校数量−2012年小学学校数量)/2000年小学学校数量]/[(2000年在校小学生数量−2012年在校小学生数量)/2000年在校小学生数量],但因为其值变动非常大,所以在具体度量上会出现实际撤并程度与具体数值不一致的情况;撤并系数2(cbxs2)的计算公式为:cbxs2=(2000年小学学校数量−2012年小学学校数量)/2000年小学学校数量,虽然该值直接反映了撤并力度大小,但由于撤并政策强度可能包括了在校小学生数量的下降,因此该度量指标可能并不科学;撤并系数3(cbxs3)的计算公式为:cbxs3=[(2000年小学学校数量−2012年小学学校数量)/2000年小学学校数量]−[(2000年在校小学生数量−2012年在校小学生数量)/2000年在校小学生数量],该指标可以剔除掉学生变动的影响,其差值往往大于0,且数值越大,说明撤并力度越大。

| 名称 | 度量 | 观测值 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| 子女数量(num_child) | 兄弟姐妹数+1 | 38 743 | 3.25 | 1.72 | 0.00 | 9.00 |

| 受政策影响个体(group) | 1988年以后出生个体=1,其他=0 | 38 743 | 0.33 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |

| 受撤并政策影响地区(treat) | 与2000年相比,2012年小学数量基本不变地区=0,其他=1 | 33 048 | 0.93 | 0.26 | 0.00 | 1.00 |

| 撤并政策强度1(cbxs1×group) | (学校变动百分比/学生变动百分比)×group | 27 268 | −4.74 | 86.4 | −821.61 | 54.47 |

| 撤并政策强度2(cbxs2×group) | 学校变动百分比× group | 29 061 | 0.28 | 0.86 | −5.27 | 0.90 |

| 撤并政策强度3(cbxs3×group) | (学校变动百分比−学生变动百分比)×group | 26 859 | −0.08 | 0.90 | −6.24 | 0.70 |

| 财政收支压力(fd) | 预算内(财政收入/财政支出) | 33 048 | 0.46 | 0.25 | 0.07 | 1.09 |

| 人均财政支出分权(fd1) | 2012年人均财政支出/全国人均财政支出 | 33 526 | 0.72 | 0.83 | 0.06 | 13.44 |

| 父亲教育程度(fa_edu) | 父亲学历 | 36 044 | 1.55 | 0.87 | −2.00 | 8.00 |

| 母亲教育程度(mo_edu) | 母亲学历 | 34 708 | 1.24 | 0.60 | −2.00 | 9.00 |

| 出生率(下方为地级市数据) | 年出生人数/年平均人数×1000‰ | 3 584 | 11.2 | 8.79 | 3.62 | 215 |

| 幼儿园数量 | 幼儿园数量 | 4 278 | 1083.47 | 17627.52 | 1 | 682588 |

| 生师比 | 在校小学生数/专任教师数 | 4 135 | 18.98 | 4.85 | 1.84 | 47.77 |

| 每万人医院床位数(百张) | 每万人拥有的医院病床数量/100 | 4 126 | 0.31 | 0.14 | 0 | 1.325 |

| 人均道路铺装面积(百平方米) | 道路铺装面积/地区总人口 | 3 871 | 0.09 | 0.10 | 0 | 4.43 |

| 人均GDP(万元) | GDP/地区总人口 | 4 122 | 2.40 | 3.19 | 0.09 | 46.7 |

| 城镇化率 | 非农人口占地区人口之比 | 3 814 | 0.29 | 0.19 | 0 | 1.04 |

| 第一产业从业人员比重 | 农业从业人口/地区人口 | 4 122 | 4.20 | 7.94 | 0 | 77.99 |

| 死亡率 | 年死亡人数/年平均人数×1000‰ | 3 122 | 6.21 | 4.48 | 0.86 | 129.3 |

| 每百人在校大学生数 | 每百人中在校大学生数量 | 4 023 | 1.15 | 1.79 | 0 | 12.61 |

| 人口密度(千人平方公里) | 总人口数量/面积 | 4 135 | 0.42 | 0.35 | 0.01 | 11.56 |

| 未婚人口比例 | 15岁及15岁以上男女未婚人口数/地区男女人口数 | 4 245 | 0.19 | 0.04 | 0.133 | 0.35 |

| 生校比(千人) | 小学生数量/学校数量 | 4 057 | 0.67 | 1.14 | 0.02 | 23.88 |

| 小学生均教育支出(千元) | 财政教育事业支出/在校小学生数 | 4 128 | 6.07 | 10.933 | 0 | 285.70 |

| 撤并系数 | 计算方法见表注 | 4 414 | −0.027 | 0.193 | −1.484 | 0.973 |

| 注:(1)撤并政策强度的计算时间段为2000−2012年。(2)撤并系数=[(当年小学数量−上一年小学数量)/上一年小学数量]−[(当年在校小学生数量−上一年在校小学生数量)/上一年在校小学生数量]。它用于度量撤点并校强度。 | ||||||

四、研究设计

本文主要使用截面双重差分法和工具变量法估计撤点并校政策对家庭子女数量和地区出生率的影响及其机制。

1. 截面双重差分法。借鉴Duflo(2001)和汪德华等(2019)的做法,本文构建了模型(1)和模型(2)。个体能否受到撤点并校的影响取决于两个因素:(1)该地区是否经历过撤点并校。全国大多数地区均经历过撤点并校,仅有21个地级市在2000−2012年期间未观察到小学数量的大幅下降。

由于各地撤点并校力度均不相同,处理强度各异,因此本文使用连续型DID进行再次估计。构造交互项:撤并系数(小学学校变动百分比−在校小学生变动百分比)×受政策影响群体,即

| $childre{n_{itj}} = \alpha + \beta trea{t_j} \times grou{p_{t \geqslant 1988}}/\beta grou{p_{t \geqslant 1988}}/\beta cbx{s_j} \times grou{p_{t \geqslant 1988}} + regio{n_j} + ag{e_t} + {X_{ij}}\delta + {\varepsilon _{itj}}$ | (1) |

为了分析撤点并校政策(

| $ \begin{aligned} childre{n_{itj}} = & \alpha + \beta polic{y_{j,t}} \times ss{b_j}/sx{b_j} + \gamma polic{y_{j,t}} \times (ss{b_j}/sx{b_j}) \times (p{d_j}/p{a_j}) \\ & + regio{n_j} + ag{e_t} + {C_j}\kappa + {X_{ij}}\delta + {\varepsilon _{itj}} \end{aligned}$ | (1-1) |

2. 平行趋势检验。双重差分估计的前提是:在政策影响前,处理组与控制组的变动趋势是一致的。由于受影响人群的个体年龄是0−13岁,而14岁以后则不会受到该政策的影响(即使处于撤点并校地区),因此本文分别设置1−12岁个体与受政策影响地区的交互项

| $ \begin{aligned} childre{n_{ij}} = & \alpha + \sum\nolimits_1^{12} {{\beta _t}trea{t_j} \times ag{e_t}} + \sum\nolimits_{14}^{25} {{\beta _t}trea{t_j} \times ag{e_t}} + \lambda \sum {regio{n_j} \times ag{e_t}} \\ & + regio{n_j} + ag{e_t} + {X_{ij}}{\delta _t} + {\varepsilon _{itj}} \end{aligned} $ | (2) |

3. 微观家庭与地区撤并数据进行匹配的工具变量回归。地方政府可能选择在子女数量较少的地区进行撤点并校,因此本文使用财政收支压力或者人均支出分权作为撤并系数的工具变量,以估计撤并政策对家庭子女数量的影响。其中,cbxs主要由2000−2012年小学学校数量变动百分比减去2000−2012年在校小学生数量变动百分比加以度量。家庭孩子数量的工具变量回归模型如下:

| $cbx{s_j} = {\alpha _0} + {\beta _0}iv + regio{n_j} + ag{e_t} + {X_{ij}}{\delta _0} + {\varepsilon _{itj}}$ | (3) |

| $cbx{s_j} \times grou{p_{t \geqslant 1988}} = {\alpha _0} + {\beta _0}iv \times grou{p_{t \geqslant 1988}} + regio{n_j} + ag{e_t} + {X_{ij}}{\delta _1} + {\kappa _{itj}}$ | (4) |

| $childre{n_{itj}} = {\alpha _1} + {\gamma _1}cbx{s_j} \times grou{p_{t \geqslant 1988}} + {\gamma _2}cbx{s_j} + regio{n_j} + ag{e_t} + {X_{ij}}{\delta _2} + {\tau _{itj}}$ | (5) |

4. 影响途径。在地级市层面,撤点并校后,生师比与生校比将会上升。本文考察它们是否是撤点并校影响出生率的途径。在模型(7)中,生师比(ssb)或者生校比(sxb)是被解释变量;在基准回归模型(8)中,解释变量是撤并系数,X是一组控制变量。

| $ sx{b_{ij}}/ss{b_{ij}} = {\gamma _0} + {\gamma _1}cbx{s_{ij}} + {\upsilon _{ij}} $ | (6) |

| $ birthrat{e_{ij}} = {\alpha _0} + {\lambda _3}cbx{s_{ij}} + {\lambda _4}sx{b_{ij}}/ss{b_{ij}} + {X_{ij}}{\kappa _j} + {\varepsilon _{ij}} $ | (7) |

5. 工具变量回归。本文使用1999−2013年地级市数据估计撤点并校对地区出生率的影响。在地区层面,地方政府可能因为地区出生率较低而进行撤点并校。为处理可能存在的反向因果影响(出生率下降引起撤点并校),本文使用人均收入分权或者小学生均教育支出作为工具变量,以估计撤点并校对出生率的影响。回归模型如下:

| $cbx{s_{ij}}{\rm{ = }}{\beta _{\rm{0}}}{\rm{ + }}{\beta _{\rm{1}}}i{v_{ij}} + {X_{ij}}{\delta _j} + {\upsilon _{ij}}$ | (8) |

| $birthrat{e_{ij}} = {\alpha _0} + {\lambda _1}cbx{s_{ij}} + {X_{ij}}{\kappa _j} + {\varepsilon _{ij}}$ | (9) |

五、撤点并校如何抑制家庭子女数量

(一)撤点并校对家庭子女数量的影响

本文使用模型(1)估计撤点并校政策对农村家庭子女数量的影响方向和大小,具体结果如表2所示。列(1)控制了地区固定效应和出生年份效应,以家庭子女数量作为被解释变量,使用撤并政策作为解释变量(仅以受政策影响个体度量),结果显示撤并政策系数显著为负。在此基础上,列(2)进一步控制了地区与出生年份的交互效应、家庭或个体等特征变量,结果发现撤并政策系数仍然显著为负。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| 子女数量 | 子女数量 | 子女数量 | 子女数量 | 子女数量 | |

| 撤并政策1 | −0.725***(0.088) | ||||

| 撤并政策2 | −1.899***(0.059) | ||||

| 撤并政策强度1 | −0.0002***(0.000) | ||||

| 撤并政策强度2 | −0.697*(0.385) | ||||

| 撤并政策强度3 | −0.416***(0.075) | ||||

| 地区固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 出生年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 地区×出生年份 | 控制 | 控制 | 控制 | ||

| 家庭或个体特征 | 控制 | 控制 | 控制 | ||

| 地区经济特征 | 控制 | ||||

| 观测值 | 18 237 | 9 258 | 6 991 | 7 490 | 6 256 |

| R2 | 0.017 | 0.323 | 0.345 | 0.321 | 0.252 |

| 注:(1)*、**和***分别表示在10%、5%和1%的水平上显著;括号内为稳健性标准误。下同。(2)“撤并政策1”使用受政策影响个体度量(即1988年及以后出生的个体为1,其他为0);“撤并政策2”是小学数量下降地区与受政策影响个体的交互项。(3)家庭或个体特征是指家庭的教育和收入等。(4)地区经济特征是指地区人均GDP、人口密度、生师比、生校比、人均道路铺装面积和医生数量等。 | |||||

尽管全国大多数地方进行了撤点并校,但是其撤点并校力度却有所不同。鉴于此,本文构建撤并政策强度项(撤并系数×受政策影响家庭),使用连续型DID估计撤点并校政策强度对家庭子女数量的影响。在表2的列(3)中,控制住家庭特征、地区固定效应、出生年份固定效应和地区与出生年份交互效应后,发现撤点并校政策强度1的系数显著为负。在表2的列(4)中,剔除地区与出生年份交互项和家庭或者个体特征项后,仍然发现撤并政策强度2的系数显著为负。在表2的列(5)中,无论是否控制地区经济特征或家庭经济特征,撤并政策强度3的系数仍然显著为负。虽然表2显示撤点并校政策的系数显著为负,但它们仅表明撤点并校强度与家庭子女数量负相关,并不能支持研究假设1。

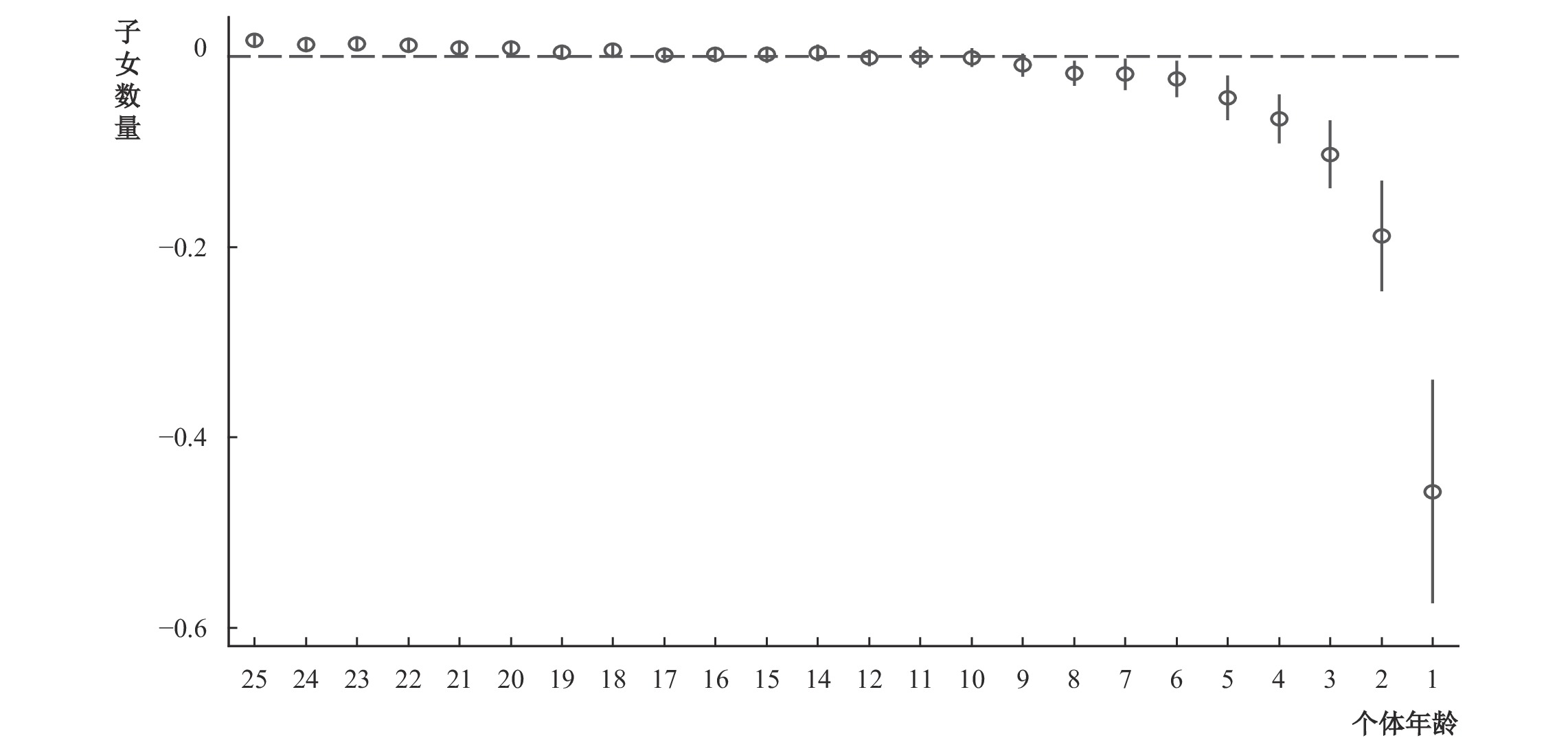

(二)平行趋势检验和安慰剂检验

本文使用模型(3)进行平行趋势检验。本文首先构造1−12岁每一年龄与撤点并校地区的交互项、14−25岁每一年龄与撤点并校地区的交互项,然后以家庭子女数量对这些交互项进行回归,并控制住地区和出生年份固定效应、地区与年份交互效应,结果发现1−10岁年龄段与撤点并校地区的交互项系数显著为负,且年龄越小,交互项系数的绝对值越大,而10−12岁年龄段与撤并地区交互项的系数并不显著。这是因为年龄越小,越易于受到撤点并校政策的完整冲击,而处在10−12岁的孩子,小学课程已经完成大半,尽管也会受到该政策影响,但受到影响的时间较短,因此交互项系数尽管为负,但是并不显著。对于未受到政策影响的14−25岁的个体,在控制住出生年份固定效应和时间趋势的情况下,该年龄段与撤并地区交互项的系数在14−20岁之间并不显著,但在21−25岁却显著为正。具体的回归结果见图1。

|

| 图 1 平行趋势检验 |

此外,本文还进行了如下安慰剂检验:第一,将农村样本换为城镇样本。由于撤点并校主要发生在农村地区,因此它对生育的影响应该发生在农村地区,而在城镇地区应该影响较小,或者说在城镇地区不应该观察到撤并政策的生育抑制效应。为此,本文基于CHIP2013年城镇住户数据,并用模型(1)进行估计,回归结果显示该交互项(撤并政策)系数并不显著。第二,更换处理组群体,并假设他们受到处理。借鉴汪德华等(2019)的做法,本文在模型(3)中引入14−25岁每一年龄与受撤并政策影响地区交互项和26−37岁每个年龄与受撤并政策影响地区交互项(取代1−12岁个体与受撤并政策影响地区的交互项),进行安慰剂检验。回归结果显示,这些系数均不显著(限于篇幅,未报告具体结果),符合预期。虽然上述检验不能直接证明本文的结论,但是它们从侧面说明了本文基本结论的可靠性。

(三)工具变量回归

尽管撤点并校力度与家庭子女数量负相关,但可能是因为政府在生育率低的地方推动或加大撤点并校力度。为了检验研究假设1,本文使用工具变量回归处理这一可能的反向因果关系。由于分税制改革后,地方政府的收入分权水平下降,财政收支压力上升(支出>收入),因此地方政府可能借“撤点并校”之机缩减公共品供给或挤占(压缩)教育财政所占比例(李祥云和魏萍,2014;丁冬和郑风田,2015)。因此,使用财政收支压力作为工具变量满足相关性要求。而且,撤点并校政策并非出自地方,且各地区的推行力度较多地受到地方政府财政收支压力的影响,但难以受到个体家庭子女数量的反向影响,且财政收支压力难以直接影响家庭的生育决策。因此,本文选择财政收支压力作为工具变量,符合相关性条件、独立性条件和排斥性约束。

为此,本文使用地方政府财政收支压力(财政收入/财政支出)作为撤并系数(撤并系数2和撤并系数3)的工具变量,以此构建与受影响个体的交互项−撤并政策强度的工具变量,分析地区撤并强度变化对家庭子女数量的影响。第一阶段回归的F值均大于10。第二阶段的回归结果如表3所示。列(1)显示,撤并政策强度2(撤并系数2与受影响个体的交互项)对家庭子女数量的影响系数为−0.79(p值为0.1)。列(2)显示,撤并政策强度3(撤并系数3与受影响个体的交互项)的影响系数为−0.86(p值为0.07)。可以看出,与表2中列(5)的撤并政策系数−0.42相比,此处的影响更大。因此,表3的结果基本上支持了研究假设1。根据上述结果可进一步估计,如果一个地区的小学数量下降比例超过小学生下降比例0.3(或0.5),则受该政策影响的家庭平均子女数量将下降0.26(或0.43)人左右。列(3)显示,如果以人均财政支出分权作为撤并系数3的工具变量(用它与受政策影响个体进行交互,构建撤并政策强度3的工具变量),则其对家庭子女数量的影响系数为0.51(p值为0.11)。

| (1) | (2) | (3) | |

| 子女数量 | 子女数量 | 子女数量 | |

| 撤并系数的工具变量 | 财政收支压力 | 财政收支压力 | 人均财政支出分权 |

| 撤并政策强度的工具变量 | (受政策影响个体)分别与上一行各列撤并系数工具变量进行交互 | ||

| 撤并政策强度2 | −0.785*(0.478) | ||

| 撤并政策强度3 | −0.857*(0.477) | ||

| 撤并政策强度3 | −0.514(0.323) | ||

| 地区固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 出生年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 地区与出生年份交互项 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 家庭特征 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 地区特征 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 观测值 | 25 011 | 23 052 | 15 210 |

| R2 | 0.015 | 0.014 | 0.384 |

| 注:(1)列(1)中工具变量估计值的p值是0.1,列(3)中估计值的p值是0.11;列(1)和列(2)的撤并系数工具变量是财政收支压力。(2)列(3)报告的是将人均财政支出分权作为撤并系数工具变量的回归结果。人均财政支出分权侧重于反映政府支出结构偏向于忽视教育供给,在理论上仍然可以影响撤点并校,但现有文献更倾向于认为撤点并校更可能受到政府收入下降的影响。(3)地区特征包括地区人均GDP、人口密度、非农人口占比等。 | |||

(四)撤点并校政策抑制家庭子女数量的机制分析

1. 撤点并校影响机制Ⅰ:生师比和生校比。为了验证研究假设1-1,即撤点并校政策对生育的抑制效应受到生师比或者生校比高低的同向调节,本文设置了撤并政策与生师比的交互项(撤并政策×生师比)和撤并政策与生校比的交互项(撤并政策×生校比),以分别捕捉生师比和生校比对撤点并校政策的调节作用。本文使用模型(2)(不引入三次交互项)估计交互项对家庭子女数量的影响。可以预期,两项交互项的系数均小于0。③

表4中列(1)的结果显示,撤点并校×生师比交互项的系数(−0.025)显著为负,且撤点并校政策的系数(−0.266)显著为负。这意味着在生师比越高(义务教育资源竞争力越大)的地区,撤并政策对子女数量的抑制作用越强。表4中列(2)的结果显示,撤并政策与生校比交互项的系数(−27.712)以及撤并政策系数(−1.495)均显著为负。这意味着撤点并校政策对子女数量的抑制作用受到生校比的调节,即在生校比越高的地区,撤并政策的子女抑制效应越强。该结果支持了研究假设1-1。

2. 撤点并校影响机制Ⅱ:人口密度和道路铺装面积。为了验证研究假设2和研究假设3,本文设置了交互项“撤点并校×人口密度”和交互项“撤点并校×人均道路铺装面积”,以分别捕捉人口密度和道路设施对撤点并校的生育抑制影响的调节效应。本文使用模型(2)进行估计,不管是否引入三次交互项,该二次交互项的系数在方向上基本一致(但本文只报告了引入三次交互项后的回归结果)。

表4列(3)中“撤点并校×人口密度”交互项的系数(−6.58)和撤点并校系数均显著为负,这意味着在人口密度较高的地区,撤点并校的生育抑制作用更强。该结果支持研究假设2。表4列(4)中撤点并校政策的系数显著为负,但是“撤点并校×道路铺装面积”交互项的系数(14.85)显著为正,这意味着撤点并校对生育的抑制作用,受到了人均道路铺装面积的调节。在人均道路铺装面积较高的地区,撤点并校的生育抑制作用遭到“削弱”−生育抑制效应变小。该结果支持研究假设3。

3. 基于双重机制的同向和反向作用。为了验证研究假设2-1和研究假设3-1,本文设置了三次交互项“撤点并校×生师比×人口密度”,以进一步捕捉较高的生师比在人口密度较高的地区对撤点并校政策抑制生育的增强效应;还设置了交互项“撤点并校×生校比×道路铺装面积”,以进一步捕捉较高的生校比在道路铺装面积较高的地区对撤点并校政策抑制生育的削弱作用。本文运用模型(2)对上述影响进行估计。

表4中列(3)的结果表明,撤点并校×生师比×人口密度交互项的系数(−0.464)显著为负,且撤点并校的系数(−1.44)也显著为负。这意味着相对于人口密度较低的地区,在人口密度较高的地区,较高的生师比对撤点并校抑制生育的增强作用被进一步“放大”−生育受到了“双重”机制的抑制。该结论支持研究假设2-1。表4中列(4)的结果表明,撤点并校×生校比×道路铺装面积交互项的系数(1 891.08)显著为正,且撤点并校系数(−7.09)显著为负。这意味着相对于道路铺装面积较低的地区,在道路铺装面积较高的地区,较高的生校比对撤点并校抑制生育的增强作用遭到部分削弱。该结果支持研究假设3-1。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 子女数量 | 子女数量 | 子女数量 | 子女数量 | |

| 撤点并校×生师比 | −0.025***(0.002) | 0.174***(0.021) | ||

| 撤点并校×生校比 | −27.712***(1.318) | 78.055***(24.851) | ||

| 撤点并校×人口密度 | -6.582***(0.757) | |||

| 撤点并校×道路铺装面积 | 14.848***(4.909) | |||

| 撤点并校×生师比×人口密度 | −0.464***(0.061) | |||

| 撤点并校×生校比×道路铺装面积 | 1 891.080***(507.540) | |||

| 撤点并校 | −0.266***(0.014) | −1.495***(0.083) | −1.444***(0.086) | −7.092***(0.331) |

| 生师比×人口密度 | 0.558***(0.051) | |||

| 生校比×道路铺装面积 | −871.584***(29.194) | |||

| 生师比 | −0.125***(0.006) | −0.093***(0.019) | ||

| 生校比 | −10.653***(0.853) | −43.772***(3.418) | 27.802***(6.698) | |

| 地区固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 出生年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 地区与出生年交互项 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 家庭特征 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 地区经济特征 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 观测值 | 9 258 | 9 258 | 9 258 | 9 258 |

| R2 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 |

| 注:撤点并校是指小学数量下降地区与受政策影响个体的交互项;地区经济特征包括地区人口密度、人均GDP、病床数或者医生数、生校比和生师比等。 | ||||

六、撤点并校政策对地区出生率的影响

在上述家庭层面的分析基础上,本文接下来将在地区层面考察撤点并校政策(用撤并系数度量)对地区出生率具有多大的影响?④

(一)影响路径

撤点并校以来,生校比和生师比均有所上升。生校比的上升(除非在高层居住)意味着有更多的学生来自离学校更远的地区,即学生的平均上学距离变得更远;而且从班级角度来看,大量班级的规模超过教育部规定的合理范围。生校比的上升和班级规模的扩大,意味着家庭获取教育资源的平均成本更高。

为了考察上述路径是否成立,本文首先以模型(7)进行回归,并以生师比或者生校比作为被解释变量,以撤并系数作为解释变量。结果显示,生校比系数和生师比系数均显著为负,这意味着在撤并强度越高的地区,生师比(生校比)越高。然后,以出生率作为被解释变量,以撤并系数和生师比或者生校比作为解释变量,即以模型(8)进行回归。结果显示,撤并系数的系数符号为负但不显著,而生师比和生校比的系数符号均显著为负,这意味着生师比(生校比)越高的地区,出生率越低。

(二)工具变量回归

本文利用模型(8)进行基准回归。结果显示,撤点并校的系数并不显著。这可能是因为地方政府在出生率低的地方推行撤点并校运动。鉴于反向因果影响,本文分别使用人均收入分权和小学的生均教育支出作为撤点并校的工具变量,利用模型(9)和模型(10)来估计撤点并校(用撤并系数度量)对地区出生率的影响。

工具变量回归需要满足相关性条件、外生性条件和排斥性约束。具体而言:(1)相关性条件要求工具变量−人均收入分权或者小学的生均教育支出均与撤并学校相关。一方面,在人均收入分权越低的地区,地方政府的财政收支压力越大,它们有动力和压力去降低教育支出;另一方面,在小学教育支出越高的地区,地方政府越有激励推行撤点并校。因此,它们都满足相关性要求。在各自的第一阶段回归中,人均收入分权和小学的生均教育支出的系数均显著为负,且F值大多数都大于10。(2)外生性条件要求影响出生率的因素与撤点并校不相关。在短期,地方政府当年决策时并不清楚当年的出生率,因此该地的出生率在短期并不会影响撤并政策。(3)排斥性约束是指撤并政策是否反映了其他变量对出生率的影响。由于撤点并校政策很可能反映政府对民生类公共品(道路设施)和经济类公共品(学校)的权衡,以及民生类公共品内部供给(如医疗、教育和社会保障等)的权衡。在回归中,本文控制了人均GDP、第一产业就业比例、城镇化率、人口密度、人均道路铺装面积、生师比、医院床位数或者医生数等。

模型(9)和模型(10)的回归结果显示,在以人均收入分权作为工具变量的回归中,撤点并校的系数是1.822(标准误是0.928),且在5%的水平上显著。当撤并系数为均值(−0.03)时,撤点并校对出生率的平均影响约为−0.76(−1.82×0.03×14),这可以解释出生率下降的13%(0.76/5.88)。此外,在以小学生均教育支出作为工具变量的回归中,撤点并校的系数是0.295(标准误是0.168),且在10%的水平上显著。

七、结论与启示

养育成本上升会降低生育需求,这已经在理论和经验上获得了大量支持。国内文献虽然已经注意到了不断上升的教育支出(如上课外辅导班的费用、择校费等)对养育成本带来的不利影响,但它们并未关注因生育率下降而推行的撤点并校政策是否会反过来进一步导致生育率下降,其影响机制如何,以及不同机制又是如何受到不同地区特征的调节。

理论上,撤点并校会引起生校比和生师比的上升,促使家庭获得教育资源的代价上升,从而提高家庭养育成本,进而抑制家庭生育需求。本文发现,在家庭层面,2000—2012年期间,如果小学撤并变动百分比超过学生变动百分比0.3(0.5)个单位,则撤并小学政策对家庭子女数量的平均抑制效应为0.26(0.43)人左右;1999—2013年期间,如果每年小学数量变动百分比超过学生变动百分比,即撤并系数为样本均值(−0.03)时,撤点并校可以解释出生率在样本期间下降幅度的13%(1.82×0.03×14/5.88)左右。进一步地,撤点并校政策通过生师比和生校比的上升进一步抑制生育。在人口密集度更高的地区,由于家庭对教育资源的竞争程度更强,因此撤点并校对生育(生师比途径)的抑制作用更强;在道路铺装面积更高的地区,由于便捷的交通设施可以部分“削弱”上学距离较远带来的成本上升,因此撤点并校对生育(生校比途径)的抑制影响相对较低。

在人口日益集聚、教育资源日益集中和长期低生育率的现实背景下,我们需要以现实和发展的眼光来看待撤点并校政策所带来的生育抑制效应。当下,增加义务教育投入已经在全社会取得共识,但是将教育资源投到什么地方则存在较大分歧。本文研究表明,如果将教育资源投到有助于缓解上学距离变远和改善生师比的领域,则有利于降低义务教育成本,阻断或者削弱撤点并校抑制生育的途径,这在客观上有利于缓解低生育率问题。因此,本文的政策建议集中于改善小学教育的可及性问题和增加教师资源供给方面:(1)改善或者缓解小学义务教育可及性问题,“压缩”上学距离和上学时间,这可以从以下四个方面考虑:第一,在人口密集地区,合理规划和建设小学,增加学校数量;第二,完善道路基础设施,实现较为便捷的通行条件,压缩上学时间,降低因上学距离变远而带来的成本上升问题;第三,建立和完善小学校车管理制度,确保校车接送孩子上学,将家庭与学校之间的距离“分割”为家庭到校车接停站点的距离和校车接停站点到学校的距离,大幅降低家长接送孩子上学的时间;第四,完善寄宿制学校管理制度,让距离学校远的家庭自愿和放心地将孩子寄宿于学校,将家庭到学校的距离直接“转化”为学校内宿舍与教室的距离,进而使家长最大限度地摆脱上学距离对其工作选择的约束。(2)在人口密集地区,增加教师资源供给,降低家庭对义务教育资源的竞争程度,这可以从以下两个方面考虑:第一,增加专任教师数量和班级数量,控制班额,引导班级与班级之间、教师与教师之间形成“良性”竞争,给家庭提供充裕的教育资源,进而降低家庭负担,释放生育需求;第二,增加学校的管理与服务人员,“剥离”专任教师(尤其是寄宿制学校)的非教学负担,促使教师专心于教学,提升教师知识水平,降低家庭竞争教师资源的代价,“释放”家庭生育需求。

① 部分家庭的教育支出上升,但孩子质量不变甚至可能下降。这排除了“孩子质量上升超过教育支出上升,家庭净收益增加,进而可能多生育”的情况。

② 此外,在理论上可能存在这种情况,即撤点并校后,多子女但远距离上学的家庭,为实现上学的规模效应,可能缩短生育间隔。但是,本文数据并不支持对其进行验证。

③ 为什么表4列(1)中撤点并校×生师比交互项的系数符号与列(3)中撤点并校×生师比交互项的系数符号相反?这是因为:表4列(1)中撤点并校×生师比交互项的系数实际上体现了“撤点并校×生师比”对家庭子女数量的净影响(负向影响起主导作用);当回归引入三次交互项时,表4列(3)中撤点并校×生师比×人口密度交互项捕捉的是撤点并校×生师比项的异质性效应。在交互项撤点并校×生师比中,生师比是重要的构成之一。一方面,分子与家庭子女数量正相关;另一方面,生师比上升反映了家庭获取教育资源的代价在上升。而在二次交互项模型中,缺乏一个变量用于捕捉二次交互项对家庭子女数量的异质性影响。类似地,这也可以解释列(2)中撤点并校×生校比交互项的系数符号与列(4)中撤点并校×生校比交互项的系数符号恰好相反。

④ 审稿人提出地区出生率包括城区出生率信息,因而存在测量误差问题。由于测量误差e (城区出生率)与撤并政策(主要发生在农村)不相关,估计量仍然是无偏和一致的,仅将误差方差变大。但回归结果显示,撤点并校系数在5%的水平上显著。参见伍德里奇所著《计量经济学导论:现代观点(第六版)》中关于“因变量中的测量误差”的分析。此外,因篇幅限制,大部分回归结果未报告(备索)。

| [1] | 21世纪教育研究院. 农村教育向何处去——对农村撤点并校政策的评价与反思[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2013. |

| [2] | 柏檀, 周德群, 王水娟. 教育财政分权与基础教育公共支出结构偏向[J]. 清华大学教育研究, 2015(2): 53–63. |

| [3] | 蔡志良, 孔令新. 撤点并校运动背景下乡村教育的困境与出路[J]. 清华大学教育研究, 2014(2): 114–119. |

| [4] | 丁冬, 郑风田. 撤点并校: 整合教育资源还是减少教育投入? ——基于1996-2009年的省级面板数据分析[J]. 经济学(季刊), 2015(2): 603–622. |

| [5] | 傅勇, 张晏. 中国式分权与财政支出结构偏向: 为增长而竞争的代价[J]. 管理世界, 2007(3): 4–12. |

| [6] | 侯佳伟, 黄四林, 辛自强, 等. 中国人口生育意愿变迁: 1980-2011[J]. 中国社会科学, 2014(4): 78–97. |

| [7] | 贾勇宏. 农村中小学布局调整的障碍与方式选择——基于中西部6省(区)的调查[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2008(2): 131–137. DOI:10.3969/j.issn.1000-2456.2008.02.022 |

| [8] | 李文. 贫困地区农村寄宿制小学儿童膳食营养状况评估[J]. 中国农村经济, 2008(3): 33–41. |

| [9] | 李祥云, 魏萍. 财政分权、地方政府行为扭曲与城乡中小学布局调整[J]. 当代财经, 2014(1): 35–44. |

| [10] | 梁超. 撤点并校、基础教育供给和农村人力资本[J]. 财经问题研究, 2017(3): 82–90. DOI:10.3969/j.issn.1000-176X.2017.03.012 |

| [11] | 史耀波, 赵欣欣. 农户视角的撤点并校政策认可度影响因素识别研究——基于陕西、宁夏与青海农村调研数据[J]. 中国农业大学学报, 2016(7): 171–180. |

| [12] | 汪德华, 邹杰, 毛中根. “扶教育之贫”的增智和增收效应——对20世纪90年代“国家贫困地区义务教育工程”的评估[J]. 经济研究, 2019(9): 155–171. |

| [13] | 邬志辉, 史宁中. 农村学校布局调整的十年走势与政策议题[J]. 教育研究, 2011(7): 22–30. |

| [14] | 易君健, 易行健. 房价上涨与生育率的长期下降: 基于香港的实证研究[J]. 经济学(季刊), 2008(3): 961–982. |

| [15] | Alfano M. Daughters, dowries, deliveries: The effect of marital payments on fertility choices in India[J]. Journal of Development Economics, 2017, 125: 89–104. DOI:10.1016/j.jdeveco.2016.11.004 |

| [16] | Becker G S. An economic analysis of fertility[A].Universities-National Bureau.Demographic and economic change in developed countries[M]. New York: Columbia University Press, 1960. |

| [17] | Becker G S, Lewis H G. On the interaction between the quantity and quality of children[J]. Journal of Political Economy, 1973, 81(2): 279–288. DOI:10.1086/260166 |

| [18] | Becker G S, Tomes N. Child endowments and the quantity and quality of children[J]. Journal of Political Economy, 1976, 84(4): 143–162. DOI:10.1086/260536 |

| [19] | Dettling L J, Kearney M S. House prices and birth rates: The impact of the real estate market on the decision to have a baby[J]. Journal of Public Economics, 2014, 110: 82–100. DOI:10.1016/j.jpubeco.2013.09.009 |

| [20] | Duflo E. Schooling and labor market consequences of school construction in Indonesia: Evidence from an unusual policy experiment[J]. American Economic Review, 2001, 91(4): 795–813. DOI:10.1257/aer.91.4.795 |

| [21] | Pan L, Xu J G. Housing price and fertility rate[J]. China Economic Journal, 2012, 5(2-3): 97–111. DOI:10.1080/17538963.2013.764675 |

| [22] | Qian N. Missing women and the price of tea in China: The effect of sex-specific earnings on sex imbalance[J]. Quarterly Journal of Economics, 2008, 123(3): 1251–1285. DOI:10.1162/qjec.2008.123.3.1251 |

| [23] | Willis R J. A new approach to the economic theory of fertility behavior[J]. Journal of Political Economy, 1973, 81(2): 14–64. DOI:10.1086/260152 |