2020第46卷第7期

2. 厦门大学 财务管理与会计研究院,福建 厦门 361005;

3. 中国银行保险监督管理委员会 湖北监管局,湖北 武汉 430072

2. Institute for Financial & Accounting Studies,Xiamen University,Xiamen 361005,China;

3. China Banking and Insurance Regulatory Commission (Hubei Office),Wuhan 430072,China

一、引 言

自1987年全球金融市场危机以来,世界各主要资本市场相继探索和实施了一系列交易稳定机制(王朝阳和王振霞,2017)。作为一项重要的交易稳定机制,停牌制度的设计初衷是让投资者在重要信息出现时有充分的时间来评估资产价格,从而减少信息不对称,增加市场透明度,保护投资者利益(廖静池等,2009)。然而,停牌制度在中国资本市场的实际运行中存在被滥用的现象。特别是2014年以来,上市公司随意停牌行为在沪深交易所的官方文件与通知中被多次提及,成为监管机构的重点关注对象(石阳等,2019)。在2016—2017年中国内地资本市场股票纳入MSCI全球新兴市场指数体系的过程中,上市公司随意停牌行为也是国际投资者重点关注的问题。因此,上市公司随意停牌现象已经成为影响中国资本市场长远健康发展的重要因素。特别地,伴随资本市场上越来越普遍的股权质押现象以及频频曝出的违规问题,上市公司随意停牌行为呈现愈演愈烈的趋势。

股权质押是指股东以其拥有的股权作为质押物向金融机构申请贷款或为第三方申请贷款提供担保的行为。大股东股权质押首先是基于流动性需求,为自身或上市公司补充运营资金,其次是通过质押融资再次购入上市公司股票以增强自身的控制权(Kao等,2004),或是利用所有权与控制权的分离来侵占上市公司和中小股东的利益(郝项超和梁琪,2009;郑国坚等,2014)。根据CSMAR数据库中的数据,中国A股上市公司的股权质押存量从2003年末的428笔增加到2016年年中的3 764笔,增长了8倍多。此外,2003年末参与股权质押的上市公司仅有284家,占上市公司总数的24.1%,到了2016年年中则有1 578家上市公司的大股东参与股权质押融资交易,占上市公司总数的比例高达56.6%。可见,大股东股权质押已经成为中国资本市场上的一种普遍现象。股权质押活动之所以越来越活跃,是因为近年来实体经济较为低迷,大量资本流向股票二级市场和房地产市场,加剧了实业企业特别是中小民营企业的融资约束问题,而将流动性高和易变现的公司股权作为质押品能够帮助企业更好更快地从商业银行获得贷款。然而,大股东的股权质押行为特别是高比例的股权质押行为,常常暴露出严重的风险问题和代理问题,被形象地称为悬在上市公司头顶的“达摩克利斯之剑”。因此,大股东股权质押的经济后果逐渐受到学者的研究关注。

黎来芳(2005)、吕长江和肖成民(2006)以及李永伟和李若山(2007)等早期文献主要采用案例研究方法,分析指出控股股东质押公司股权是其“掏空”上市公司的重要手段之一,损害了中小股东的利益。随着近年来股权质押活动的常态化,郑国坚等(2014)、李旎和郑国坚(2015)、谢德仁等(2016)以及Wang等(2017)等最近的文献做了大样本的实证分析,大多发现股权质押加剧了大股东的机会主义行为,最终损害了公司价值。综合来看,现有文献都是从公司内部视角考察大股东股权质押的经济后果。我们知道,股权质押之所以会引起大股东的机会主义行为,主要是因为存在质押股份被平仓抛售和控制权被转移的风险。而质押股份是否会被平仓抛售,关键在于公司股价是否触及平仓警戒线。因此,存在股权质押的大股东有很强的动机采取多种措施将公司股价维持在高于平仓警戒线的价位(谢德仁等,2016;徐寿福等,2016)。在中国A股市场上,面对存在缺陷的停牌制度(石阳等,2019),存在股权质押的大股东会采取怎样的措施来规避平仓风险呢?本文认为最直接有效的办法是利用停牌制度的漏洞来操纵股票停牌,但是这一猜测尚未有研究涉及。

鉴于此,本文实证检验了大股东的股权质押活动如何影响公司股票停牌决策,从市场角度揭示大股东股权质押可能引致的代理问题。文章以2015年6月29日至7月9日发生的“千股停牌”事件作为一个相对纯净的准自然实验环境,得到以下结果:在“千股停牌”事件期间,存在大股东股权质押的公司具有显著更高的停牌概率,而且停牌时间显著更长;与仅有次大股东质押股权的公司相比,控股股东质押股权的公司具有显著更高的停牌概率和更长的停牌时间;大股东股权质押对公司股票停牌概率和停牌时长的影响在民营上市公司中表现得更为明显。文章进一步分析了股票停牌子样本,发现大股东股权质押比例越高,公司股票在“千股停牌”事件期间的停牌时间显著越长。复牌之后,停牌公司的股票价格普遍上涨,但这在大股东存在股权质押和不存在股权质押的公司之间没有显著差异。上述结果表明,为了避免股价下跌而被强制平仓,大股东特别是控股股东有很强的动机操纵公司股票停牌。这会严重损害股票市场的流动性和资源配置效率,不利于资本市场的健康发展。

本文可能的研究贡献主要在于:首先,丰富了关于股票市场停牌制度有效性的研究文献。长期以来,中国A股市场的股票停牌制度暴露出诸多问题,其中股票停牌操纵问题一直被社会各界所诟病,而鲜有文献提供有说服力的经验证据。本文基于大股东股权质押视角的研究表明,为了避免股价跌破平仓线而发生控股权转移,大股东倾向于操纵股票停牌以暂时稳定公司股价。其次,大股东股权质押的经济后果引起越来越多学者的研究关注(Wang等,2017;郝项超和梁琪,2009;郑国坚等,2014;谢德仁等,2016;张龙平等,2016;陈德萍和陆星廷,2017;李秉祥和简冠群,2017;翟胜宝等,2017;李常青等,2018),但现有文献大多着眼于公司内部,基于市场角度的研究仍然较少。本文研究发现,大股东股权质押后,公司更可能在股价暴跌时操纵股票停牌,从而丰富了股权质押经济后果的研究文献。最后,本文的研究具有重要的现实意义。对于监管部门,应尽快完善相关制度以有效规范上市公司大股东的股权质押和股票停牌行为;对于广大投资者,应警惕大股东存在股权质押特别是高比例股权质押的公司股票可能存在的投资风险。

二、“千股停牌”事件背景介绍

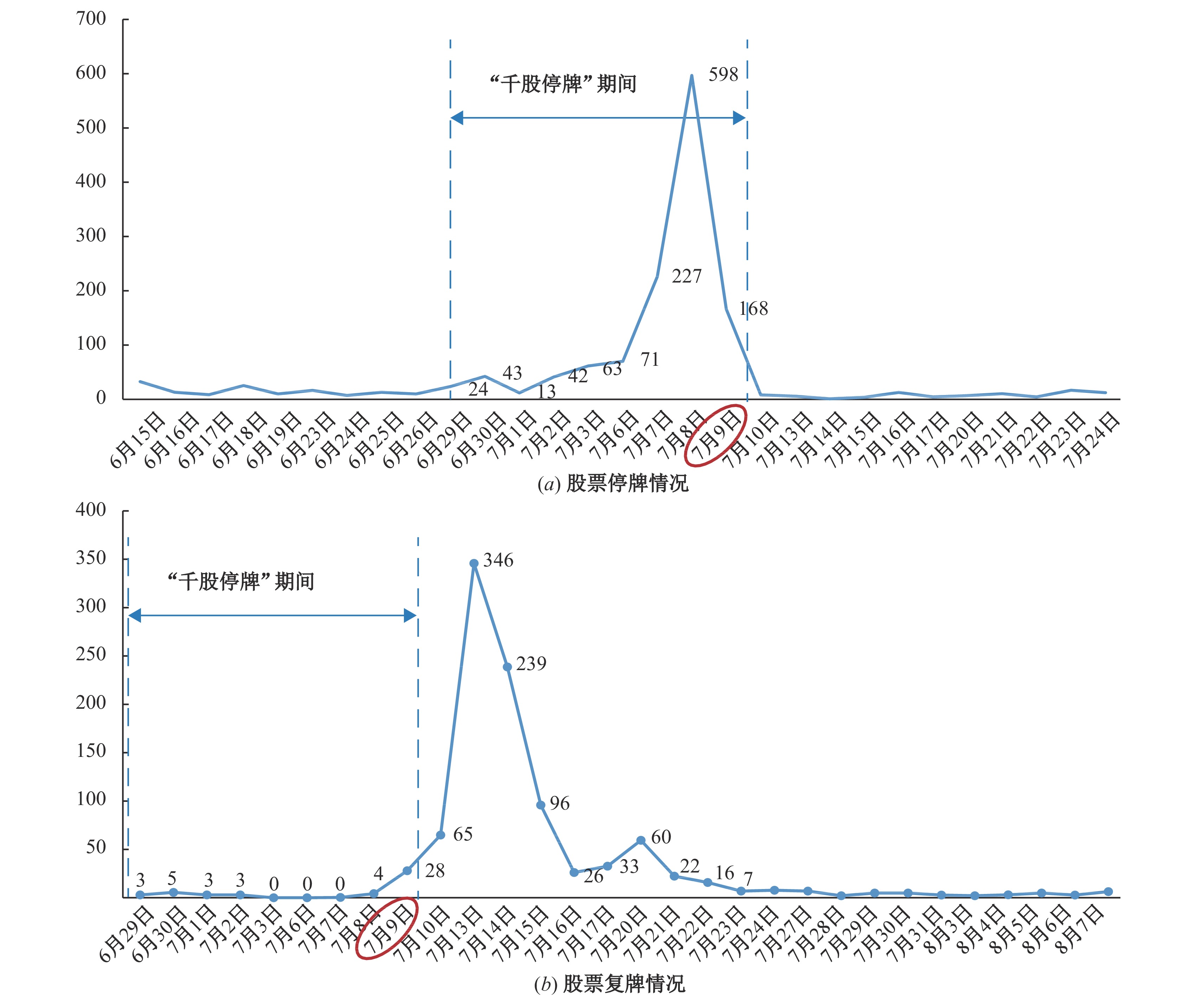

2015年7月8日注定是载入中国金融史册的一天,这一天中国A股市场上新增停牌上市公司598家。根据CSMAR数据库中的数据,当天中国股市上仅有1 534家公司的股票进行交易。截至2015年6月30日,中国内地上市公司(包括A股和B股)共2 797家,当天有1 263家公司的股票处于停牌状态,占比达45.16%。根据本文的统计,2015年6月29日至7月9日,新增停牌次数达到1 249次,涉及1 135只A股和23只B股股票,其中有87只A股和4只B股股票在此期间申请实施了两次停牌。而在此期间之前或之后,每日新增停牌股票数量都少于10只(见图1)。因此,本文将2015年6月29日至7月9日的9个交易日定义为“千股停牌”事件期间。

|

| 图 1 “千股停牌”事件期间A股上市公司股票停牌与复牌情况(单位:次) |

根据上市公司在“千股停牌”事件期间申请股票停牌的原因(见表1),本文统计发现停牌公司大多以“重大事项”为由向交易所申请停牌,且“重大事项”大多为“筹划对外投资、购买或出售资产”“筹划股权激励或员工持股计划”“签订重大合同或框架协议”等。通常而言,上市公司因重大或重要事项申请股票停牌,需要较长一段时间对重大或重要事项进行决议并公告说明后才能申请复牌。而在“千股停牌”事件后的一周内,超过75%的停牌股票纷纷申请了复牌。从上市公司复牌时所筹划重大事项的进展情况看,重大事项取得进展的仅占40.2%(=387/963×100%),而重大事项终止的占34.7%(=334/963×100%),另有25.1%(=(183+59)/963×100%)的公司重大事项仍在筹划中或进展情况不明。

| 停牌原因 | 出现频次 | 复牌原因 | 出现频次 |

| 筹划对外投资、购买或出售资产 | 373 | 重大事项取得进展 | 387 |

| 筹划股权激励或员工持股计划 | 191 | ||

| 签订重大合同或框架协议 | 156 | 重大事项终止 | 334 |

| 筹划重大资产重组 | 70 | ||

| 筹划股权再融资 | 58 | 重大事项仍在筹划中 | 183 |

| 控股股东或董监高增持 | 29 | ||

| 股票异常波动 | 19 | ||

| 筹划回购股份 | 11 | 仅披露相关重大事项 | 59 |

| 并购重组审核 | 8 | ||

| 其他重大事项 | 48 | ||

| 合计 | 963 | 合计 | 963 |

从图1和表1中不难发现,“千股停牌”事件是上市公司在股价暴跌时以筹划重大事项为由申请股票停牌而造成的。绝大多数上市公司申请股票停牌的主要目的是阻止股价继续下跌(见图2),而不是存在实际经营或交易事项。因此,“千股停牌”事件提供了一个相对纯净且外生的准自然实验环境,有助于较好地检验大股东股权质押影响公司股票停牌决策的因果关系。

|

| 图 2 “千股停牌”事件期间上证综指的日收益率情况 |

三、文献回顾与假设提出

(一)文献回顾

作为权利质押的形式之一,股权质押的标的物一般是具有市价的上市公司股份。与不动产、动产以及其他权利质押相比,股权质押在设定担保方面更加快速简便且处置成本更低。然而,由于质押股权的价值与股权被质押的上市公司紧密相关,当股权被质押的公司出现不确定情况时,质押股权的价值会受到影响。而当质押股权的出质人是大股东(尤其是控股股东)时,大股东的行为也会成为影响质押股权价值的重要因素。

一种观点认为,大股东股权质押会造成严重的第二类代理问题,即大股东与中小股东之间的代理冲突(Yeh等,2003;Kao等,2004;Tang等,2009)。对大股东而言,股权质押会限制其基于所有权的部分权利(如转让权和再融资权);另外,大股东股权质押必须向投资者公告,这可能会向市场传递其资金紧张的负面信息。在我国投资者群体素质相对不高和中介机构发展相对不完善的市场环境下,负面信息经过媒体的报道和解读后可能会被放大,甚至引发投资者的恐慌情绪,导致上市公司股价大幅跳水(郑国坚等,2014)。①因此,大股东一般不会轻易选择以股权质押的方式进行融资。而当大股东选择以股权质押进行融资时,这可能是大股东面临严重财务约束的重要信号(Chen和Hu,2007;张瑞君等,2017)。

在财务约束下,大股东的股权质押行为可能通过以下途径引发多层面的代理问题:首先,股权质押行为可能是大股东变相收回投资的一种办法。如果在股权质押时将全部股权质押且质押率(等于融资金额/质押股票市值)较高,则大股东可能有变相套现的意图。在此情况下,大股东可能没有清偿债务的意愿,而是到期直接以股权抵债。因此,大股东不在意控制权的流失,掏空上市公司的意图强烈(张龙平等,2016)。其次,股权质押可能会导致大股东的现金流权受到限制。根据《中华人民共和国担保法》第六十八条规定:“质权人有权收取质物上产生的孳息”,以及《中华人民共和国担保法司法解释》第一百零四条规定:“以依法可以转让的股份、股票出质的,质权的效力及于股份、股票的法定孳息”,大股东在质押期间无法获取质押股权所产生的孳息,导致其现金流收益受到限制。无论是变相收回投资还是现金流权受到限制,大股东在上市公司中的真实现金流收益都会出现不同程度的下降,使得大股东与上市公司的利益冲突加剧,进而大股东的侵占效应增强或激励效应减弱,公司价值受到损害(Chiou等,2002;Lee和Yeh,2004;Chen和Hu,2007;Dou等,2015;郝项超和梁琪,2009;郑国坚等,2014;李常青等,2018)。同时,为了维持股票价格,大股东存在股权质押的公司还会通过应计盈余管理或真实盈余管理的方式来向上操纵公司盈余,误导投资者决策(Kao和Chen,2007;Tang等,2009;Asija等,2016;黄志忠和韩湘云,2014;陈德萍和陆星廷,2017;谢德仁等,2017)。由于大股东股权质押带来上述风险,审计师的审计意见会比较保守,公司的债券投资者也会要求较高的信用利差予以补偿(Wang等,2017;张龙平等,2016;翟胜宝等,2017;张俊瑞等,2017;欧阳才越等,2018)。

另一种观点则认为,股权质押具有一定的治理作用。首先,由于债权金融机构与大股东之间存在信息不对称,为了防范大股东的道德风险行为,债权金融机构会甄别、筛选和约束股权被质押的上市公司。在同等条件下,股权被质押的上市公司的盈余质量和信息透明度可能更高,公司治理更加规范。例如,谭燕和吴静(2013)以及李旎和郑国坚(2015)发现,股权被质押的上市公司的盈余管理水平和大股东掏空程度显著低于股权未被质押的上市公司;王斌和宋春霞(2015)发现,大股东的股权质押行为加强了来自债权金融机构的外部监督,抑制了上市公司的应计盈余管理。其次,股权质押可能反映了大股东对上市公司未来发展前景的乐观态度。实际上,不少上市公司的大股东(尤其是控股股东)质押股权融资的目的是支持上市公司的扩张和发展(谢德仁等,2016)。王斌等(2013)发现,在质押公司股权后,民营企业大股东会努力改善管理水平,提升经营业绩。吕晓亮(2017)研究发现,控股股东的股权质押行为会引发监管部门的特别关注,使得上市公司违规后被稽查的概率上升,但上市公司自身的违规倾向却降低。

上述两种观点主要从代理问题的角度研究了大股东股权质押的经济后果,但无论是引发道德风险问题还是具有积极的治理作用,为了确保对上市公司的控制权,大股东都有强烈的动机维持股价稳定。从现有文献看,大股东通常采取盈余管理、股票回购以及控制信息披露的手段来维持股价稳定(Chan等,2015;黄志忠和韩湘云,2014;谢德仁等,2016)。但对于极端市场环境下(如市场出现剧烈波动时)大股东维持股价的策略,现有文献鲜有涉及。本文认为,操纵股票停牌可能是大股东在市场出现剧烈波动时维持股价稳定的工具之一。

(二)假设提出

在大股东股权质押活动中,股权价值不仅关系到债权人的权益保障程度,还与大股东的财富和控制权紧密相关。根据《担保法》相关规定,当股权价值与融资金额之比在质押期间降至警戒比例时,债权人有权要求大股东追加担保以补足质押价值缺口;而当股权价值进一步下跌触及平仓比例时,债权人有权无条件处分质押股权。因此,如果发生股价崩盘事件,大股东的私人财富(不仅包括所质押的股票,还包括其他私人利益)会发生巨额损失,还会丧失对公司的控制权(谢德仁等,2016)。显然,大股东会有强烈的动机维持股价稳定。

一般情况下,大股东会采用盈余管理、股票回购以及控制信息披露的手段来维持公司股价(Chan等,2015;黄志忠和韩湘云,2014;谢德仁等,2016)。然而,极端情况下(如上市公司突发重大事项或市场出现剧烈波动),大股东可能会采取完全不同的策略。2015年6月底,中国股票市场发生的股灾事件为本文提供了一个相对纯净且外生的准自然实验环境。在此次股灾发生期间,市场受投资者非理性情绪的影响,发生了“千股跌停”事件。受市场整体恐慌情绪的影响,常规手段已经无法帮助存在股权质押的大股东稳定公司的股价。在此背景下,能够采取的最直接有效的方法是申请实施股票停牌。

股票停牌是指交易所或上市公司强制中断股票的交易过程。停牌制度的设计初衷是降低信息不对称程度,使投资者有足够的时间接收和消化新的信息,并据此重新评估股票价格和调整交易策略。当上市公司股价出现异常波动时,停牌制度还可以起到暂时稳定股价的作用。根据上交所和深交所发布的《上市规则》(2014年修订版),凡满足相关停牌要求的上市公司,都应当向交易所申请对其股票及相关衍生品进行停牌;而对于《上市规则》未做出明确规定的,上市公司可以凭交易所认为合理的理由申请停牌。此外,交易所也可以依据证监会的要求或者基于维护市场秩序的需要,以其认为合理的理由做出上市公司股票及其衍生品种停牌与复牌的决定。

而在实际运行中,上市公司普遍存在滥用停牌制度的问题。从2015年股灾期间上市公司申请停牌的原因看,上市公司大多以“重大事项”或“重要事项”为由向交易所申请停牌。通常而言,上市公司因重大或重要事项申请股票停牌,需要较长一段时间对重大或重要事项进行决议并公告说明后才能申请复牌。但在“千股停牌”事件后的一周内,超过75%的停牌股票纷纷申请了复牌,且复牌时大多数上市公司所筹划的重大事项已终止或未取得明显进展(见表1)。可以看出,绝大多数上市公司申请停牌的目的是阻止股价继续下跌,而不是筹划真实的重大经营或交易事项。

显然,在“千股停牌”期间,为了避免股价崩盘引发追加担保和控制权转移,存在股权质押的大股东具有较强的动机申请停牌。而对于没有质押股权的大股东,虽然他们也有动机申请停牌,但股价崩盘对他们的影响相对较小,至少不会影响其控股地位。同时,存在股权质押的大股东也有能力干预上市公司的停牌决策。根据《担保法》相关规定,股权质押只是将股权出质的事实加以记载,目的是限制出质人的转让,而出质人仍然享有与所有权有关的表决权。因此,股权质押并不影响大股东对上市公司的控制权,大股东仍然有能力操纵上市公司的停牌决策。据此,本文提出以下假设:

假设1:在其他条件相同时,大股东存在股权质押的公司在“千股停牌”事件期间申请停牌的概率更高。

作为上市公司的重要所有权人,大股东的控制权与其持股比例紧密相关。当上市公司存在股价崩盘风险时,参与股权质押的大股东存在质押股权被强制平仓的风险。但与次大股东相比,控股股东有更强的动机和能力操纵上市公司的停牌行为。从动机来看,首先,控股股东在上市公司中的利益涉入程度更深。与次大股东相比,控股股东或其关联公司在经营管理方面一般与上市公司有着更加紧密的联系。若因质押股权被平仓而丧失对上市公司的控制权,这对控股股东的影响比次大股东要大。其次,控股股东的持股比例更高,其质押的股份数量也可能远高于次大股东。若发生股价崩盘,控股股东的私人财富损失更加严重。因此,控股股东有更强的动机申请股票停牌以稳定股价。从能力来看,由于持股比例更高,控股股东比次大股东有更多的机会和更强的能力干预上市公司的决策。若公司股价存在崩盘风险,控股股东能以其持股优势来影响停牌决策,甚至可以不受其他大股东的约束。而次大股东不具有控制权上的优势,对上市公司的干预会受到控股股东或其他大股东的约束。因此,当公司股价存在崩盘风险时,次大股东难以轻易地促使上市公司实施停牌。据此,本文提出以下假设:

假设2:在其他条件相同时,与次大股东相比,控股股东的股权质押与公司股票停牌概率之间的正相关关系更强。

企业的产权性质也可能影响大股东股权质押与停牌操纵之间的关系。首先,当股价下跌至强制平仓线时,国有企业的被质押股权并不能被强制平仓。根据相关规定,为了防止国有资产流失,当国有股权质押债务出现违约时,以国有股权清偿债务需要经过非常严格的转让或拍卖程序,债权人无法直接将国有股权过户到名下(谢德仁等,2016)。因此,国有企业的大股东在面对质权人时有更强的谈判能力。当股价下跌至强制平仓水平时,质权人倾向于采用非市场化的手段与国有企业大股东协商解决。特别地,根据财政部《关于上市公司国有股权质押有关问题的通知》规定,国有股东授权代表单位持有的国有股只限于为本单位及其全资或控股子公司提供质押,质押的国有股数量不得超过其所持该上市公司国有股总额的50%。这意味着在国有企业中,当大股东存在股权质押时,由于质押比例较低,被强制平仓的风险较小。相较而言,民营企业的股权被强制平仓时,大股东容易丧失对上市公司的控制权,因而更有动机利用停牌制度阻止股价崩盘。其次,国有企业具有“预算软约束”,能够获得政府支持,或者以较低的成本得到银行信贷资金(田利辉,2004,2005;祝继高和陆正飞,2011)。因此,国有企业大股东在质押股权后面临的还款约束较弱,控制权转移的风险较小,从而对股价崩盘的敏感性较低。综上分析,在“千股停牌”事件期间,与国有企业相比,民营企业股权质押后被强制平仓的风险和补充质押或还款的压力更大,利用停牌制度阻止股价崩盘的动机更强。据此,本文提出以下假设:

假设3:在其他条件相同时,与国有企业相比,民营企业中的大股东股权质押与公司股票停牌概率之间的正相关关系更强。

在“千股停牌”事件期间,无论大股东是否存在股权质押,很多上市公司都申请实施了股票停牌,但是股票停牌的时间很可能因大股东的股权质押情况而存在明显差异。首先,存在股权质押的大股东对股价崩盘有更高的敏感性。在“千股停牌”事件期间,上市公司股价波动具有极大的不确定性。为了避免股价崩盘引发追加担保和控制权转移,存在股权质押的大股东对复牌决策会更加谨慎,在市场恐慌情绪消散之前不会轻易复牌,从而停牌时间更长。其次,当面临被强制平仓的风险时,大股东不仅需要维持股价稳定,还需要准备追加担保,或者转而采取其他方式融资,从而需要更长的停牌时间来应对危机。我国资本市场较为宽松的复牌政策为大股东存在股权质押的公司在“千股停牌”事件期间操纵停牌时间提供了机会。据此,本文提出以下假设4:

假设4:在其他条件相同时,大股东存在股权质押的公司在“千股停牌”事件期间申请的停牌时间更长。

四、研究设计

(一)样本选取与数据来源

由于“千股停牌”事件发生在2015年6月29日至7月9日,本文选取截至2015年6月30日前完成IPO的2 775家A股上市公司作为初始研究样本。为了增强不同样本公司间的可比性,我们对初始样本做了如下筛选:(1)删除同时发行B股或H股的174家样本公司;(2)剔除被ST、*ST的85家样本公司;(3)剔除金融行业的33家样本公司;(4)剔除资不抵债的2家样本公司;(5)剔除主要变量数据缺失的543家样本公司。经过上述筛选过程,本文最终得到的有效样本为1 930家上市公司。本文使用的上市公司停复牌数据、大股东股权质押数据、公司治理数据以及其他财务指标数据来自国泰安数据库,上市公司注册地所在省市的市场化程度数据则使用王小鲁等(2017)编制的市场化相对进程指数。本文使用Stata 13.1进行统计分析。

(二)变量定义

1. 因变量

本文的因变量是样本公司是否在“千股停牌”事件期间实施了停牌及其停牌时长。根据本文的统计,在2015年6月29日至7月9日的“千股停牌”事件期间,中国A股上市公司共发生了1 222次停牌事件,涉及1 135家上市公司,其中87家公司在此期间实施了两次停牌−第一次停牌时间较短,且复牌后很快进行了第二次时间较长的停牌。对于实施了两次停牌的公司,本文仅选取其第二次停牌作为研究对象。具体地,本文设置了停牌虚拟变量(Halt),若样本公司在“千股停牌”事件期间向交易所申请了停牌则取值为1,否则为0。由于该事件影响下的停牌时间都比较短,本文以小时数来衡量公司的停牌时长变量(Duration),等于样本公司从“千股停牌”事件期间开始停牌到实际复牌(可能在“千股停牌”事件期间之后)所经过的小时数的自然对数值。

2. 自变量

本文的自变量是大股东的股权质押情况。在本文中,我们将公司的前十大股东界定为大股东。根据研究的需要,我们将大股东进一步细分为控股股东和其他次大股东。借鉴张龙平等(2016)、谢德仁等(2016)等文献的做法,本文设定了以下几个股权质押变量:(1)大股东股权质押虚拟变量(PLD),当公司的前十大股东在2015年6月30日存在股权质押情况时取值为1,否则为0;(2)控股股东股权质押虚拟变量(PLD1),当公司的第一大股东在2015年6月30日存在股权质押情况时取值为1,否则为0;(3)仅控股股东股权质押虚拟变量(PLD2),当且仅当公司的第一大股东在2015年6月30日存在股权质押情况时取值为1,否则为0;(4)仅次大股东股权质押虚拟变量(PLD3),当且仅当公司的第二至第十大股东在2015年6月30日存在股权质押情况时取值为1,否则为0。

3. 控制变量

关于上市公司停牌决策的影响因素,目前鲜有研究涉及。本文主要从上市公司停牌的潜在动机、公司股价的市场表现以及交易所对停牌的制度要求等方面控制了一系列可能影响公司股票停牌及停牌时长的因素,主要包括:(1)“千股停牌”事件之前的股票平均收益率(Return),等于2015 年1月1日至6月28日的日平均收益率;(2)“千股停牌”事件之前的股票平均波动率(Volatility),等于2015 年1月1日至6月28日的收益率标准差;(3)股票往年平均停牌次数(Hishalt),等于公司上市以来年均申请停牌次数;(4)公司规模(Size),等于公司总资产的自然对数值;(5)负债水平(Leverage),等于公司总负债与总资产的比值;(6)市值账面比(MTB),等于公司股票总市值与账面总资产的比值;(7)盈利能力(ROA),等于公司净利润与总资产的比值;(8)破产风险指数(ZScore),计算方法参见Altman等(2007);(9)自由现金流约束(FCF),等于经营活动现金净流量加上投资活动现金净流量并减去利息支出之后的数值除以营业收入;(10)第一大股东持股比例(Top1),等于公司第一大股东持股数与总股数的比值;(11)国有产权性质(State),当公司的最终控制人为政府或国有法人时取值为1,否则为0;(12)管理层持股(Mshare),等于公司管理层的持股比例之和;(13)股权激励计划(Incentive),当公司实施了股权激励计划时取值为1,否则为0;(14)股票换手率(Turnover),等于2015 年1月1日至6月28日公司股票日成交金额与日流通市值的比率之和除以交易天数;(15)贝塔系数(Beta),等于2015 年1月1日至6月28日公司日收益率与沪深A股日综合回报率回归得到的系数;(16)市场化环境(MKT),采用王小鲁等(2017)编制的公司注册地所在省市的市场化相对进程指数。特别地,考虑到停牌原因很可能是停牌时长的重要影响因素,本文在以停牌时长为因变量时,根据表1中的停牌原因类型设定了相应的虚拟变量。最后需要指出的是,除了Size、Leverage、MTB、ROA以及Top1等变量的数值取自2015年公司的中报外,其他未特别说明的变量数值都取自2014年年报。

(三)模型设定

为了检验本文提出的研究假设,我们分别设定了以下4个回归模型:

| $Hal{t_i} = {\beta _0} + {\mu _{i,j}} + {\beta _1}\{ PL{D_i},PLD{1_i}\} + {\sum {Control} _i} + {\varepsilon _i}$ | (1) |

| $Hal{t_i} = {\beta _0} + {\mu _{i,j}} + {\beta _2}PLD{2_i} + {\beta _3}PLD{3_i} + {\sum {Control} _i} + {\varepsilon _i}$ | (2) |

| $Hal{t_i} = {\beta _0} + {\mu _{i,j}} + {\beta _4}\{ PL{D_i},PLD{1_i}\} + {\beta _5}\{ PL{D_i},PLD{1_i}\} \times Stat{e_i} + \sum {Contro{l_i}} + {\varepsilon _i}$ | (3) |

| $Duratio{n_i} = {\beta _0} + {\mu _{i,j}} + {\beta _6}\{ PL{D_i},PLD{1_i}\} + \sum {Contro{l_i}} + {\varepsilon _i}$ | (4) |

其中,β0表示截距项,Controli表示控制变量,μi,j表示样本公司i所属行业j的截距项,εi表示随机干扰项。根据研究假设的理论预期,β1应显著为正,β2应为正且显著大于β3,β5显著为负,β6显著为正。当回归模型以是否停牌虚拟变量Halti为因变量时,我们将在全样本中采用Logit回归;而当回归模型以停牌时长Durationi为因变量时,我们将在申请停牌的子样本中采用OLS回归。在所有回归模型中,我们既做了行业层面的Cluster聚类调整以缓解行业间可能存在的异方差问题,又通过引入行业虚拟变量来控制行业固定效应。为了控制异常值的影响,我们对所有连续型变量进行了上下1%的winsorize缩尾处理。

五、实证结果分析

(一)描述性统计

表2列示了样本的描述性统计结果,从中可以看到:(1)在“千股停牌”事件期间,49.9%的样本公司向交易所申请并实施了股票停牌。(2)在所有实施停牌的样本公司中,平均的停牌时长(Duration)为3.173。这意味着在“千股停牌”事件期间,这些上市公司股票停牌的平均时长为23.88(=e3.173)小时,相当于6(=23.88/4)天左右的交易时间。这一情况在很大程度上说明该事件期间上市公司的股票停牌是一种人为的操纵行为,主要是公司在宏观市场崩盘情况下的临时应急措施。(3)在样本公司中,59.2%的公司大股东存在股权质押情况,控股股东参与股权质押的公司占比为47.9%。这一数据反映了中国A股上市公司中大股东质押股权进行融资的普遍性。其他变量的统计分布都不存在异常情况。②

| 变量 | 样本量 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 25%分位数 | 中位数 | 75%分位数 | 最大值 |

| Halt | 1 930 | 0.499 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| Duration | 963 | 3.173 | 1.046 | 1.386 | 2.485 | 2.996 | 3.584 | 6.198 |

| PLD | 1 930 | 0.592 | 0.492 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

| PLD1 | 1 930 | 0.479 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| PLD2 | 1 930 | 0.214 | 0.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| PLD3 | 1 930 | 0.113 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| State | 1 930 | 0.342 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

(二)多元回归分析

1. 大股东股权质押对公司股票停牌决策的影响

表3列示了在“千股停牌”事件期间大股东股权质押影响公司股票停牌决策的Logit多元回归分析结果。从中可以看到,模型1和模型2中大股东股权质押虚拟变量(PLD)和控股股东股权质押虚拟变量(PLD1)的回归系数都在1%的水平上显著为正。从平均边际效应看,大股东股权质押导致公司的停牌概率显著上升11.3%(z值为6.863),而控股股东股权质押导致公司的停牌概率显著上升13.2%(z值为10.727)。这两个回归模型的分析结果表明,在“千股停牌”事件期间,大股东存在股权质押的上市公司更可能申请实施股票停牌,以避免股价跌破平仓警戒线。这很好地支持了本文的假设1。模型3的结果显示,仅控股股东股权质押虚拟变量(PLD2)的回归系数在1%的水平上显著为正,而仅次大股股权质押虚拟变量(PLD3)的回归系数不显著。卡方检验结果显示,PLD2的系数在10%的水平上显著大于PLD3的系数(系数差异为0.410,卡方值为3.287)。从平均边际效应看,仅控股股东股权质押导致公司的停牌概率显著上升11.3%(z值为10.325),而仅次大股东股权质押导致公司的停牌概率上升4%但不显著(z值为1.013)。这些结果表明,在“千股停牌”事件期间,控股股东股权质押对公司股票停牌的正向影响明显强于次大股东股权质押的影响,因为控股股东更有动机和能力影响公司股票停牌,以避免股价跌破平仓警戒线而丧失对公司的控股权。因此,本文的假设2得到了验证。

| 因变量:Halt | |||

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | |

| PLD | 0.527*** | ||

| (4.966) | |||

| PLD1 | 0.642*** | ||

| (8.087) | |||

| PLD2 | 0.565*** | ||

| (6.043) | |||

| PLD3 | 0.155 | ||

| (0.667) | |||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本量 | 1 930 | 1 930 | 1 418 |

| Chi2值 | 400.051*** | 411.176*** | 266.167*** |

| Pseudo R2 | 0.150 | 0.154 | 0.138 |

| 注:***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平(双尾检验)。 | |||

2. 产权性质对大股东股权质押与公司股票停牌间关系的调节效应

表4列示了产权性质调节效应的Logit多元回归分析结果。从模型1和模型2中可以看到,大股东股权质押虚拟变量(PLD)的回归系数在民营样本中显著为正,而在国有样本中则不显著。从平均边际效应看,民营企业中大股东股权质押导致公司的停牌概率显著上升14.6%(z值为7.068),而国有企业中大股东股权质押导致公司的停牌概率上升6.7%但不显著(z值为1.484)。模型3和模型4的结果显示,控股股东股权质押虚拟变量(PLD1)的回归系数在民营样本中显著为正(显著性水平为1%),在国有样本中也显著为正,但显著性水平仅为10%。从平均边际效应看,民营企业中大股东股权质押导致公司的停牌概率显著上升16.2%(z值为10.821),而国有企业中大股东股权质押导致公司的停牌概率仅上升6.7%(z值为2.058)。除了分组回归外,我们还通过引入股权质押变量与产权性质变量的交乘项来检验假设3。可以看到,交乘项PLD×State和PLD1×State的回归系数都在1%的水平上显著为负。这与PLD和PLD1的正回归系数恰好相反,说明在“千股停牌”事件期间,大股东股权质押对公司申请实施股票停牌的正向影响在民营企业中表现得比在国有企业中更强。因此,本文假设3得到了经验支持,即由于国有控股上市公司的大股东特别是控股股东持有的股份是国有股,有政府的隐性担保,即使其股价跌破平仓警戒线,也不太可能被强制平仓抛售,因而操纵股票停牌以规避平仓风险的动机相对较弱。

| 因变量:Halt | ||||||

| 民营样本 | 国有样本 | 民营样本 | 国有样本 | 全样本 | 全样本 | |

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | |

| PLD | 0.670*** | 0.366 | 0.669*** | |||

| (6.030) | (1.311) | (6.422) | ||||

| PLD1 | 0.773*** | 0.368* | 0.772*** | |||

| (9.521) | (1.925) | (9.952) | ||||

| PLD×State | −0.435** | |||||

| (−2.383) | ||||||

| PLD1×State | −0.547*** | |||||

| (−3.429) | ||||||

| State | −0.824*** | −0.768*** | ||||

| (−7.039) | (−6.516) | |||||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本量 | 1 270 | 660 | 1 270 | 660 | 1 930 | 1 930 |

| Chi2值 | 178.772*** | 88.189*** | 190.753*** | 87.522*** | 403.303*** | 415.603*** |

| Pseudo R2 | 0.106 | 0.114 | 0.113 | 0.113 | 0.151 | 0.155 |

| 注:***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平(双尾检验)。 | ||||||

3. 大股东股权质押对公司股票停牌时长的影响

对于大股东存在股权质押的公司,申请临时性的股票停牌是为了稳定股价以避免股价跌破平仓警戒线,同时也为公司和大股东应对股价暴跌赢得了足够的时间。因此,本文假设4预期大股东的股权质押情况会影响公司股票停牌的时长,基于股票停牌子样本的回归结果见表5。从中可以看到,大股东股权质押虚拟变量(PLD)的系数在全样本和民营样本回归中都显著为正,而在国有样本回归中则为负且不显著;类似地,控股股东股权质押虚拟变量(PLD1)的系数在全样本和民营样本回归中也都显著为正,而在国有样本回归中则为负且不显著。这些结果表明,无论是从前十大股东还是控股股东的角度,大股东的股权质押都会显著增加公司在“千股停牌”事件期间申请股票停牌的时长,以便有足够的时间稳定股价,为复牌做好充分的准备和应对措施。因此,本文假设4得到了验证。

| 因变量:Duration | ||||||

| 全样本 | 民营样本 | 国有样本 | 全样本 | 民营样本 | 国有样本 | |

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | |

| PLD | 0.156** | 0.144*** | −0.137 | |||

| (2.808) | (3.824) | (−0.550) | ||||

| PLD1 | 0.112** | 0.123*** | −0.188 | |||

| (2.281) | (3.614) | (−1.165) | ||||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本量 | 963 | 782 | 181 | 963 | 782 | 181 |

| F值 | 7.827*** | 6.251*** | 2.086*** | 7.782*** | 6.246*** | 2.095*** |

| Adj. R2 | 0.384 | 0.377 | 0.559 | 0.383 | 0.377 | 0.560 |

| 注:***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平(双尾检验)。 | ||||||

(三)稳健性检验

为了保证结论的可靠性,本文做了以下稳健性检验:(1)采用倾向得分匹配法,为大股东存在股权质押的公司匹配特征相似的对照组,以缓解潜在的样本选择偏误问题。(2)从控制权的角度将实际控制人定义为控股股东,将实际控制人以外的其他大股东定义为次大股东。此外,为了避免定义过于宽泛,本文还将次大股东限定为第二大股东,或者第二到第五大股东。(3)以停牌天数作为停牌时长的替代度量指标。(4)采用Tobit回归重新检验了大股东股权质押对公司股票停牌时长的影响。上述稳健性检验结果都较好地支持了本文的研究假设。

(四)进一步分析

1. 大股东股权质押比例与公司股票停牌

股权质押比例是相关经济影响的重要决定因素。如果大股东质押的股权比例较低,则即使这部分股权被平仓抛售,也不太可能影响其控股地位。因此,大股东的股权质押比例可能会影响公司股票的停牌决策和停牌时长,本文据此做了进一步的分析。从表6中可以看到,当以股票停牌虚拟变量(Halt)作为因变量时,大股东股权质押比例变量(PLD_ratio)的回归系数不显著。这意味着无论股权质押比例的高低,当股价将跌破平仓警戒线时,大股东都需要采取必要的措施以避免质押股份被平仓。当以股票停牌时长(Duration)作为因变量时,回归结果显示,大股东股权质押比例变量(PLD_ratio)的回归系数在全样本和民营样本中都显著为正,而在国有样本中则不显著。这些结果说明,大股东的股权质押比例会影响公司特别是民营公司的股票停牌时长,股权质押比例越高,公司股票停牌的时间越长。这可能是因为股权质押比例越高,大股东能够持续用新股份增加质押品的空间就越小,越需要准备和寻找其他的应对措施来稳定股价,也就需要越长的股票停牌时间。

| 因变量:Halt | 因变量:Duration | |||||

| 全样本 | 民营样本 | 国有样本 | 全样本 | 民营样本 | 国有样本 | |

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | |

| PLD_ratio | 0.319 | 0.250 | −1.349 | 0.387*** | 0.366*** | −0.474 |

| (1.196) | (1.294) | (−1.267) | (4.345) | (3.868) | (−1.264) | |

| State | −1.579*** | −0.118 | ||||

| (−7.534) | (−1.016) | |||||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本量 | 1 141 | 930 | 195 | 693 | 626 | 66 |

| Chi2值或F值 | 204.171*** | 106.950*** | 61.267*** | 6.843*** | 5.593*** | 3.481** |

| Pseudo R2或Adj. R2 | 0.133 | 0.091 | 0.271 | 0.435 | 0.410 | 0.972 |

| 注:***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平(双尾检验)。 | ||||||

2. 复牌后的市场反应

如果上市公司在“千股停牌”期间申请停牌的主要目的是阻止股价的进一步下跌,那么这一目的是否达到?特别是大股东存在股权质押的公司,其股价在复牌后是否会继续下跌?为此,本文进一步检验了复牌后的市场反应及其在大股东存在股权质押和不存在股权质押公司间的差异。本文以上市公司复牌日作为事件日(T=0),采用市场调整法计算了复牌日后7个交易日的异常收益率(AR)和累计异常收益率(CAR)。③从表7中可以看到,复牌日及之后的异常收益率都在1%的水平上显著为正,且越靠近复牌日,异常收益率越大,说明停牌确实达到了缓解市场恐慌情绪和阻止股价继续下跌的目的。对比来看,大股东质押股权样本和未质押股权样本的累计异常收益率不存在显著的差异。在控制了其他影响因素后,大股东质押股权和未质押股权的公司在复牌后的累计异常收益率也没有明显差异。④

| 日期(T) | 异常收益率(AR) | 累计异常收益率(CAR) | |||

| 全样本 | 大股东未质押股权样本(PLD=0) | 大股东质押股权样本(PLD=1) | 两者差异(Diff.) | ||

| 0 | 0.075*** | 0.075*** | 0.072*** | 0.075*** | −0.003 |

| 1 | 0.065*** | 0.140*** | 0.139*** | 0.141*** | −0.002 |

| 2 | 0.023*** | 0.163*** | 0.157*** | 0.165*** | −0.008 |

| 3 | 0.020*** | 0.183*** | 0.175*** | 0.186*** | −0.011 |

| 4 | 0.024*** | 0.207*** | 0.198*** | 0.211*** | −0.013 |

| 5 | 0.016*** | 0.223*** | 0.216*** | 0.226*** | −0.010 |

| 6 | 0.006*** | 0.229*** | 0.224*** | 0.232*** | −0.008 |

| 7 | 0.005*** | 0.234*** | 0.229*** | 0.237*** | −0.008 |

| 注:***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平(双尾检验)。 | |||||

综上所述,在“千股停牌”事件期间,大股东的股权质押比例是影响公司操纵股票停牌时长的重要因素之一。另外,停牌达到了缓解市场恐慌情绪和阻止股价继续下跌的目的,但大股东质押股权和未质押股权的公司在复牌后的市场反应没有明显差异。

六、结论与启示

近年来,中国资本市场上频繁出现上市公司利用停牌制度漏洞随意停牌的现象,严重阻碍了市场的长远健康发展。大股东的股权质押行为(特别是高比例的股权质押)时常驱使上市公司操纵停牌以规避平仓风险,但目前尚没有研究予以证实。鉴于此,本文系统地考察了大股东的股权质押活动如何影响上市公司的股票停牌决策,从市场角度揭示了大股东股权质押活动所引发的相关代理问题和停牌制度所存在的缺陷。具体地,本文以2015年6月29日至7月9日发生的“千股停牌”事件作为一个相对纯净的准自然实验环境,研究发现:在“千股停牌”事件期间,大股东存在股权质押的公司申请停牌的概率更高;与次大股东相比,控股股东股权质押与公司股票停牌概率之间的正相关关系更强;与国有企业相比,民营企业中大股东股权质押与公司股票停牌概率之间的正相关关系更强;在申请停牌的子样本中,大股东存在股权质押的公司股票在“千股停牌”事件期间的停牌时间更长。进一步研究发现,大股东的股权质押比例越高,其所持上市公司股票在“千股停牌”事件期间申请停牌的时间越长。从市场反应看,复牌后上市公司股价普遍上涨,但这在大股东质押股权和未质押股权的公司之间没有明显差异。本文研究表明,为了避免股价跌破平仓警戒线,质押股权的大股东特别是控股股东存在操纵上市公司股票停牌的机会主义行为,从而降低了资本市场的股票流动性和资源配置效率。

本文的研究结论具有重要的实践启示和政策参考价值。首先,上市公司的任意停牌行为导致市场流动性中断,影响市场的正常运转,会严重损害市场的资源配置效率和中小投资者利益。因此,监管机构应完善停牌制度,加强停牌申请的事前审查与事后核实,并对不同类型的停牌建立相应的强制复牌制度,以防止上市公司被大股东操纵而随意停牌。其次,质押股权的大股东存在操纵股票停牌的机会主义行为,监管机构应规范大股东的股权质押行为。具体而言,可以适当限定大股东的股权质押比例,或者对质押资金的用途做出规定,以限制大股东滥用股权质押融资方式,进而缓解股权质押所引发的各种机会主义行为。最后,从目前关于股权质押的相关信息披露指引来看,大股东股权质押披露的内容有限。为了保障中小股东利益,上市公司应在相关公告中充分披露股权质押的有关细节,包括大股东质押融资的具体金额、用途、后续使用情况以及被担保人的信息等,并在股价出现异常波动时向投资者发出风险提示,以便于投资者提前识别有关风险并做出正确的投资决策。

① 例如,2003年末至2004年初,德隆系实际控制人连续多次将其在上市公司湘火炬的股权进行质押贷款,加重了市场上原本对德隆系资金断裂的怀疑,湘火炬股价大幅跳水,债权人纷纷要求要求提前还款,最终导致德隆系崩盘。

② 受篇幅限制,文中未报告控制变量的描述性统计结果,如有需要可向作者索取。

③ 本文还采用市场模型法计算了异常收益率和累计异常收益率,得到的结果类似。

④ 受篇幅限制,文中未报告相关回归结果,如有需要可向作者索取。

| [1] | 郝项超, 梁琪. 最终控制人股权质押损害公司价值么?[J]. 会计研究, 2009(7): 57–63. DOI:10.3969/j.issn.1003-2886.2009.07.007 |

| [2] | 李常青, 幸伟, 李茂良. 控股股东股权质押与现金持有水平: “掏空”还是“规避控制权转移风险”[J]. 财贸经济, 2018(4): 82–98. DOI:10.3969/j.issn.1002-8102.2018.04.006 |

| [3] | 李旎, 郑国坚. 市值管理动机下的控股股东股权质押融资与利益侵占[J]. 会计研究, 2015(5): 42–49. DOI:10.3969/j.issn.1003-2886.2015.05.006 |

| [4] | 李永伟, 李若山. 上市公司股权质押下的“隧道挖掘”——明星电力资金黑洞案例分析[J]. 财务与会计, 2007(2): 39–42. DOI:10.3969/j.issn.1003-286X.2007.02.014 |

| [5] | 吕长江, 肖成民. 民营上市公司所有权安排与掏空行为——基于阳光集团的案例研究[J]. 管理世界, 2006(10): 128–138. |

| [6] | 石阳, 刘瑞明, 王满仓. 上市公司随意停牌与投资者利益——来自中国资本市场的证据[J]. 经济研究, 2019(1): 36–51. |

| [7] | 谭燕, 吴静. 股权质押具有治理效用吗? ——来自中国上市公司的经验证据[J]. 会计研究, 2013(2): 45–53. DOI:10.3969/j.issn.1003-2886.2013.02.007 |

| [8] | 田利辉. 国有产权、预算软约束和中国上市公司杠杆治理[J]. 管理世界, 2005(7): 123–128. |

| [9] | 王朝阳, 王振霞. 涨跌停、融资融券与股价波动率——基于AH股的比较研究[J]. 经济研究, 2017(4): 151–165. |

| [10] | 谢德仁, 廖珂, 郑登津. 控股股东股权质押与开发支出会计政策隐性选择[J]. 会计研究, 2017(3): 30–38. DOI:10.3969/j.issn.1003-2886.2017.03.006 |

| [11] | 谢德仁, 郑登津, 崔宸瑜. 控股股东股权质押是潜在的“地雷”吗? ——基于股价崩盘风险视角的研究[J]. 管理世界, 2016(5): 128–140. |

| [12] | 徐寿福, 贺学会, 陈晶萍. 股权质押与大股东双重择时动机[J]. 财经研究, 2016(6): 74–86. |

| [13] | 翟胜宝, 许浩然, 刘耀淞, 等. 控股股东股权质押与审计师风险应对[J]. 管理世界, 2017(10): 51–65. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2017.10.005 |

| [14] | 郑国坚, 林东杰, 林斌. 大股东股权质押、占款与企业价值[J]. 管理科学学报, 2014(9): 72–87. |

| [15] | 祝继高, 陆正飞. 产权性质、股权再融资与资源配置效率[J]. 金融研究, 2011(1): 131–148. |

| [16] | Chen Y N, Hu S Y. The controlling shareholder’s personal leverage and firm performance[J]. Applied Economics, 2007, 39(8): 1059–1075. DOI:10.1080/00036840500462004 |

| [17] | Dou Y, Masulis R W, Zein J. Shareholder wealth consequence of insider pledging of company stock as collateral for personal loans[R]. Working Paper, 2015. |

| [18] | Kao L F, Chen A L. Directors’ share collateralization, earnings management and firm performance[J]. Taiwan Accounting Review, 2007, 6(2): 153–172. |

| [19] | Kao L F, Chiou J R, Chen A L. The agency problems, firm performance and monitoring mechanisms: The evidence from collateralised shares in Taiwan[J]. Corporate Governance: An International Review, 2004, 12(3): 389–402. DOI:10.1111/j.1467-8683.2004.00380.x |

| [20] | Wang X Y, Ouyang C Y, Chan K C. Do insiders’ shares pledges affect the cost of issuing new bonds? Evidence from an emerging market[R]. Working Paper, 2017. |

| [21] | Yeh Y H, Ko C E, Su Y H. Ultimate control and expropriation of minority shareholders: New evidence from Taiwan[J]. Academia Economic Papers, 2003, 31(3): 263–299. |

| [22] | Yeh Y H, Shu P G, Lee T S, et al. Non-tradable share reform and corporate governance in the Chinese stock market[J]. Corporate Governance: An International Review, 2009, 17(4): 457–475. DOI:10.1111/j.1467-8683.2009.00754.x |