2020第46卷第7期

一、引 言

在国际贸易摩擦不断、世界经济增长乏力的背景下,加速推进“一带一路”建设,对促进“一带一路”沿线国家的经济发展和国际贸易往来有着重要意义。2015年3月,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,提出构建全方位、多层次、复合型的互联互通网络,实现沿线各国多元、自主、平衡、可持续的发展。①自“一带一路”倡议提出以来,我国的国际影响力不断攀升,2017年,中国与“一带一路”沿线国家的进出口总额达到14 403.2亿美元,同比增长13.45%,高于我国整体外贸增速5.9个百分点,占中国进出口贸易总额的36.2%,“一带一路”沿线国家的重要性越发凸显。②随着区域经济一体化进程的不断推进,“一带一路”沿线国家的贸易网络格局在不断发生变化,各国之间的贸易关系日趋复杂,并呈现出彼此交织、相互依存的特征,两国之间的贸易不仅取决于彼此的国家属性和距离,还受到网络中其他国家间贸易关系的影响。因此,对“一带一路”沿线国家的货物贸易网络结构动态变化及其影响机制进行研究也就更具有现实意义。

现有文献对于“一带一路”沿线国家贸易网络拓扑结构的特征讨论较多。这类研究的总体思路是利用一系列网络结构指标对贸易网络的统计特征进行识别,并分析贸易网络格局的动态变化趋势。③邹嘉龄和刘卫东(2016)分析了2001—2013年“一带一路”沿线国家贸易网络的基本特征以及贸易网络中凝聚子群的结构变化,发现“一带一路”沿线国家贸易网络密度在不断增强,中国在网络中的地位在不断提高。李敬等(2017)对2005—2014年“一带一路”沿线国家货物贸易的竞争互补关系及动态变化进行了研究,发现各国贸易关系在不断增强,贸易集中化程度和竞争程度在加剧,但贸易互补效应大于贸易竞争效应。郑军等(2017)对2000—2014年海上丝绸之路贸易网络结构的演化特征进行研究后发现,该贸易网络具有“小世界”特征和异配性,网络聚集效应迅速提升,贸易伙伴间的差异在不断缩小。但总体上看,这类研究仍停留在网络特征的描述上,并没有揭示“一带一路”沿线国家货物贸易网络结构变化的内在机理与影响机制。

利用指数随机图模型(Exponential Random Graph Model,ERGM)揭示网络关系的生成机制是一种前沿方法。例如,许和连等(2015)利用指数随机图模型(ERGM)对“一带一路”高端制造业贸易网络进行了研究,发现网络结构、贸易协定、地理因素和制度因素等对贸易网络关系的形成有一定影响。但传统的指数随机图模型等静态网络分析方法不适用于分析网络结构的动态变化机制,因为基于静态截面数据的传统指数随机图模型忽略了不同时间点上网络数据的相关性,从而导致分析结果存在一定程度的偏差。因此,为了克服传统静态网络分析方法的局限,使网络模型能够更好地用于分析网络结构的动态变化,Hanneke等(2010)提出了基于离散时间网络数据的时态指数随机图模型(TERGM),将多期网络作为一个整体进行研究,并考察不同时间点上网络数据的相关性。Krivitsky和Handcock(2014)将TERGM方法进行了分解,提出了可分离的时态指数随机图模型(STERGM),进一步地将网络关系的变化分为新关系的生成和原有关系的消失两种情况并分别进行研究,发现STERGM方法能够更充分地利用历史网络数据中的信息,模型参数的可解释性得到显著提升。目前,TERGM方法和STERGM方法已经在多个领域得到应用。例如,Cranmer等(2014)利用TERGM方法对国家间的经济制裁关系网络格局的变化进行了研究,发现国家间的经济制裁关系普遍是交互的,且这种交互制裁关系的建立有一定延迟;Ingold和Leifeld(2016)利用TERGM方法分析了权力关系网络格局的变化,发现结构变量和制度变量对于权力关系的影响和传递有较强的作用。此外,TERGM方法和STERGM方法还被用于分析军火贸易网络(Fritz等,2019)、人际关系网络(Leifeld等,2018)等网络数据,并得出了一些有意义的结论。

从全局来看,“一带一路”沿线国家货物贸易网络处于不断变化发展中,网络格局日趋复杂,网络关系的变化既受到当前网络特征的影响,又受到历史网络特征的影响。自“一带一路”相关贸易文件颁布以来,截至2018年,我国已经累计同122个国家(地区)签署了合作协议,仅2018年,我国就与“一带一路”沿线60余个国家(地区)签署了合作协议。“一带一路”贸易网络日趋紧密,贸易总额从2015年的9 955亿美元,增加到2018年的1.3万亿美元,④贸易总额每年呈现出明显的非线性波动特征。相关权威数据也进一步显示,“一带一路”沿线各国之间的贸易每年均存在动态变化与相互关联特征。为此,有必要对“一带一路”沿线国家货物贸易网络结构的动态变化及其影响机制进行研究。但从现有文献来看,目前尚未有学者利用合理的定量方法对“一带一路”沿线国家贸易网络格局的动态变化及其影响机制进行研究。因此,本文尝试将前沿的TERGM方法与STERGM方法运用到对“一带一路”沿线国家货物贸易网络格局动态变化的分析研究中,并将多个结构变量(互惠性、传递性和循环性)和传统引力模型变量(经济发展水平和地理距离)引入TERGM方法与STERGM方法中。研究发现:我国提出的“一带一路”倡议有效地推进了沿线国家之间的货物贸易往来,对消除高经济发展水平国家和低经济发展水平国家间的贸易壁垒起到了一定的促进作用,巩固了低经济发展水平国家间的贸易联系,推动了区域经济发展,加强了国际间合作和贸易往来,对各国间的货物贸易关系发展产生了巨大影响;但是,目前的贸易网络也存在一定的等级效应,且这种效应有不断加强的趋势,这可能使得不同国家间进出口贸易的差距进一步扩大。

本文的边际贡献在于:(1)在研究内容上,本文对“一带一路”沿线国家货物贸易网络结构的动态变化及其影响机制进行研究,考察了“一带一路”倡议对推进各国贸易往来的积极作用和可能存在的困难与挑战,对于未来我国继续推进“一带一路”建设,平衡各国间的贸易利益以及消除未来中国与各国之间可能存在的贸易摩擦,均具有重要的现实意义。(2)在研究方法上,本文在传统的静态网络分析方法基础上,构建了网络内生因素和外生因素影响贸易网络结构动态变化的时态指数随机图模型TERGM与STERGM,利用动态网络分析方法对“一带一路”沿线国家货物贸易网络结构动态变化的影响机制进行研究,深入考察了“一带一路”沿线国家货物贸易网络结构动态变化的内在机理。本文构建的动态网络分析方法为研究“一带一路”沿线国家货物贸易网络动态变化的影响机制提供了一种新的研究思路。

二、研究方法的设计

(一)“一带一路”沿线国家货物贸易网络静态分析方法构建原理

根据社会网络分析法(SNA)对于网络的定义,关系网络可分为四类:无向二值网络、有向二值网络、无向多值网络和有向多值网络,其中多值网络相比于二值网络的特征在于网络中的关系具有能够反映关系强弱的特定次序或具体数值。在贸易网络中,网络关系的多值属性可以反映出国家间贸易关系的强弱。构建多值网络模型需要结合有效的高维矩阵方法,但目前针对多值网络情形尚无法进行有效的模型参数估计和相关统计检验,现有多值网络模型仍停留在理论探讨的阶段,大多以描述的方式进行多值贸易网络结构分析。因此,现有的多值网络方法不足以支持我们对“一带一路”沿线国家货物贸易网络结构变动特征及其影响机制进行研究。

为此,本文采取设置贸易阈值的方式来识别网络中存在的显著贸易关系,从而构建“一带一路”货物贸易的有向二值网络,然后利用时态指数随机图模型来对“一带一路”沿线国家货物贸易网络结构动态变化及影响机制进行分析。设

本文采用了一系列网络统计指标对“一带一路”沿线国家货物贸易网络的整体特征进行描述。网络密度(Density)衡量了网络中各国之间贸易关系的紧密程度,用实际出现的贸易关系数与可能出现的最大贸易关系数之比来表示。设D为贸易网络密度,

| $ D=\sum\nolimits_{ij}{a}_{ij}/N\left(N-1\right) $ | (1) |

节点度(Degree)反映了某一国家与其他国家建立贸易联系的水平。节点度分为出度与入度(Out/In Degree,OD/ID)两个指标,分别反映了该国发出贸易关系和接收贸易关系的能力,即与别国建立出口贸易关系和进口贸易关系的能力,如式(2)和式(3)所示(与前面介绍一致,

| $ {OD}_{i}=\sum\nolimits_{i}{a}_{ij} $ | (2) |

| $ {ID}_{i}=\sum\nolimits_{i}{a}_{ji} $ | (3) |

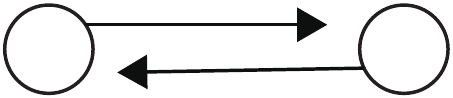

互惠性(Reciprocity)衡量了网络中各国间建立互惠贸易关系的程度,其表达式如下:

| $ Reciprocity=2\sum\nolimits_{ij}{a}_{ij}{a}_{ji}/\sum\nolimits_{ij}{a}_{ij} $ | (4) |

聚集系数(Cluster Coefficient,CC)衡量了贸易网络全局的聚集性,即各国的贸易伙伴之间联系的紧密程度,其计算方法为用网络中三角形的个数除以连通三元组(由两条边连接三个节点)的个数,如式(5)所示:

| ${CC} = 3{\tau _\Delta }\left( G \right)/{\tau _3}\left( G \right)$ | (5) |

其中,

在以上描述性指标中,网络密度、互惠性和聚集系数都是对网络全局凝聚性特征的描述,即网络中各国之间贸易关系的紧密性和聚集程度,拥有更高网络密度、互惠性和聚集系数表明网络中各国之间的贸易联系更加紧密和聚集;节点度则是对网络中各国自身的特征进行描述,拥有更高节点度的国家在贸易网络中具有更重要的位置,即可能承担着贸易枢纽的作用。

上述网络统计指标主要是利用描述性方法分析网络特征,无法揭示网络关系形成的内在机理。传统的统计或计量分析方法建立在研究对象不相关或彼此相互独立的假设上,但在分析网络关系时,不能忽略网络中其他关系对某一关系产生的影响,从网络整体分析“一带一路”沿线国家的货物贸易网络时,两国之间的贸易关系很可能受到第三方国家或其他不相干国家间贸易关系的影响,传统的统计或计量方法无法解决该问题。而指数随机图模型(ERGM)是一种分析网络关联形成机制的前沿方法,基于静态截面网络数据的ERGM方法强调网络关系中的相互依赖性,其基本思想为一条网络关系出现的概率决定于其他关系是否出现。⑤ERGM可以综合考虑网络内部因素和外部因素对网络关系生成的影响,因此已经被广泛地应用于对网络关系形成机制的研究中,其基本原理为:

假定有一网络

| $Pr \left( {{{Y}} = {{y}}{\rm{|}}{{\theta }}} \right) = \left( {\frac{1}{c}} \right){\rm{exp}}\left\{ {\mathop \sum \nolimits_H {\theta _H}{g_H}\left( {{y}} \right)} \right\}$ | (6) |

其中,

我们对ERGM的估计采用极大似然估计法;但在网络节点较多的情况下,网络总体量巨大,不易直接对极大似然函数进行估计。目前有两种方法可以对极大似然函数进行近似估计:伪极大似然估计法(MPLE)与马尔可夫链蒙特卡罗极大似然估计法(MCMC MLE)。MPLE方法的原理是,用给定网络其余部分的每个关系的条件概率的乘积代替ERGM所要估计的极大似然函数,把对极大似然函数的估计转变为对伪极大似然函数的估计,实现了对MLE的近似。这一方法不需要进行仿真模拟,因此减少了运算量,且在样本量较大时被证明是一致的,但其缺陷在于不能确定采用的样本量是否足以使估计仍满足一致性。MCMC MLE方法则通过生成仿真图的方法对参数进行估计,其基本原理是设定一个初始参数值

(二)“一带一路”沿线国家货物贸易网络动态分析方法的构建原理

ERGM能够有效地对某一时点上观测到的网络形成机制进行解释,但我们更关心的问题是在“一带一路”建设实施前后,“一带一路”沿线国家的贸易网络格局发生了怎样的变化以及这种变化的内在机制。而ERGM基于某一时间点的静态截面数据进行分析,不适用于对贸易网络结构的动态变化进行分析。在分析贸易关系的变化时,必须考虑到历史期的贸易网络格局对当期贸易网络格局产生的影响。与ERGM不同,TERGM与STERGM将多期贸易网络作为一个整体来分析,充分考虑了历史网络格局的影响。TERGM的基本原理如下:

假定有一系列网络集合

| $ P\left({{ Y}}^{{ t}}={{ y}}^{{ t}}|{{ Y}}^{{ t}-{ K}},\cdots , {{ Y}}^{{ t}-1},{ \theta }\right)=\exp\left(\sum\nolimits_{H}{\theta }_{H}g\left({{ y}}^{{ t}},{{ y}}^{{ t}-1},\cdots , {{ y}}^{{ t}-{ K}}\right)\right)/c({ \theta },{{ y}}^{{ t}-{ K}},\cdots , {{ y}}^{{ t}-1}) $ | (7) |

特别地,1阶马尔可夫相关的TERGM形式如下:

| $ P\left({{ Y}}^{{ t}}={{ y}}^{{ t}}|{{ Y}}^{{ t}-1}={{ y}}^{{ t}-1},{ \theta }\right)=\exp\left(\sum\nolimits_{H}{\theta }_{H}g\left({{ y}}^{{ t}},{{ y}}^{{ t}-1}\right)\right)/c({ \theta },{{ y}}^{{ t}-1}) $ | (8) |

1阶马尔可夫相关的多个网络联合概率分布可由如下公式定义:

| $ Pr\left({{ Y}}^{{ t}},\cdots {,{ Y}}^{2}|{{ Y}}^{1},{ \theta }\right)=\prod _{t=2}^{T}{P}\left({{ Y}}^{{ T}}|{{ Y}}^{{ T}-1},{ \theta }\right) $ | (9) |

对TERGM变量的选择与ERGM类似,包含网络内生结构效应、行为者-关系效应和外部网络效应变量等,但由于TERGM需要考虑历史期网络的影响,因此部分变量存在滞后期。

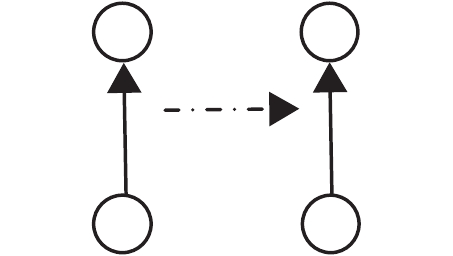

TERGM能够从整体的角度对网络的变化进行分析,但在分析网络数据时,需要进一步地将网络关系的新生成和原有关系的维持分开来进行考虑(Krivitsky和Handcock,2014)。由于网络动态变化可能存在两种不同情况,即关系的“形成”(Formation)与“解除”(Dissolution),因此网络的变动也分为两种情况,即新关系的建立与原有关系的消失,这两种变动的机制是不相同的。TERGM没有将这两种情况分开来进行考虑,因此Krivitsky和Handcock(2014)提出了STERGM模型,将TERGM模型分解为Formation模型与Dissolution模型两部分,对网络关系的生成与维持给出了分析。STERGM的基本原理如下:

定义Formation Network为

| $ {{Y}}^{{t}}={{Y}}^{+}\backslash ({{Y}}^{{t}-1}\backslash {{Y}}^{-})={{Y}}^{-}\bigcup ({{Y}}^{+}\backslash {{Y}}^{{t}-1}) $ | (10) |

定义

| $ \begin{array}{l} P\left({{ Y}}^{{ t}}={{ y}}^{{ t}}|{{ Y}}^{{ t}-1}={{ y}}^{{ t}-1},{ \theta }\right)= P\left({{ Y}}^{+}={{ y}}^{+}|{{ Y}}^{{ t}-1}={{ y}}^{{ t}-1},{{ \theta }}^{+}\right) \times P\left({{ Y}}^{-}={{ y}}^{-}|{{ Y}}^{{ t}-1}={{ y}}^{{ t}-1},{{ \theta }}^{-}\right) \end{array} $ | (11) |

式(11)可以进一步转换为:

| $ P\left({{ Y}}^{{ t}}={{ y}}^{{ t}}|{{ Y}}^{{ t}-1}={{ y}}^{{ t}-1},{ \theta }\right)=\frac{\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}(\sum\nolimits_{H}{\theta }_{H}g\left({{ y}}^{{ t}},{{ y}}^{{ t}-1}\right))}{c({ \theta },{{ y}}^{{ t}-1})}=\frac{\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}(\sum\nolimits_{H}{\theta }_{H}^{+}g\left({{ y}}^{+},{{ y}}^{{ t}-1}\right))}{c({{ \theta }}^{+},{{ y}}^{{ t}-1})}\frac{\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}(\sum\nolimits_{H}{\theta }_{H}^{-}g\left({{ y}}^{-},{{ y}}^{{ t}-1}\right))}{c({{ \theta }}^{-},{{ y}}^{{ t}-1})} $ | (12) |

Formation模型由公式(12)前半部分给出,Dissolution模型由公式(12)后半部分给出。

STERGM变量的选择与ERGM和TERGM类似,但由于STERGM中的

对TERGM与STERGM的估计,同样采取MPLE和MCMC MLE方法,但Desmarais和Cranmer(2012)认为,MPLE方法存在样本随机性不足和参数置信区间估计不够准确的问题,因此提出了基于自助法的MPLE方法,对TERGM的系数进行估计。该方法不是以除去网络关系后网络中其余部分作为MPLE估计函数的条件,而是以通过自助法抽取的样本作为条件,通过自助法得到了更多随机样本数据,因此对参数区间估计更加准确。鉴于本文使用的样本量不能确定为大样本(仅有56个国家),而MCMC MLE方法对参数的估计相比MPLE更加精确,因此本文采取MCMC MLE方法对TERGM和STERGM的系数进行估计,采用基于自助法的MPLE方法和一般的MPLE方法分别对TERGM和STERGM的系数进行稳健性检验。

(三)“一带一路”沿线国家货物贸易网络结构动态变化影响机制的设计

研究“一带一路”货物贸易网络结构动态变化的机制,我们需要明确哪些因素影响或决定了“一带一路”货物贸易网络结构的动态变化,以及这些因素又是如何对网络结构变动产生影响的。TERGM与STERGM方法选取的变量因素如表1所示。需要注意的是,TERGM中既包含当期变量(边数、循环闭合性、传递闭合性、同配性、发送者效应和外生网络效应),又包含滞后期变量(延迟互惠性和稳定性);而STERGM为了将新关系的生成与原有关系的消失分别进行分析,并不是直接使用当期变量与滞后期变量,而是将两者取并集或交集,合并形成动态变量以描述网络中发生的两种不同的动态变化。⑥TERGM变量表达式与STERGM变量表达式分别见于表1中的第4列和第5列。⑦

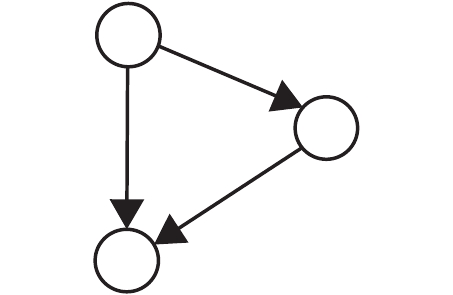

1. 内生结构效应变量。网络的内生结构效应来源于网络的自组织过程。贸易网络可以通过自我组织形成特定模式,一些贸易关系的出现促进了其他贸易关系的形成,如我国通过对“一带一路”国家的外贸出口,使这些国家获得了经济效益,反过来又可以吸引这些国家对我国进行外贸出口。这些模式可称为内生结构效应,它们不涉及两国的政治、经济、文化或其他外生因素,仅仅来源于网络系统的内部过程。在网络动态变化的过程中,内生结构变量决定了网络结构的变动趋势,其系数的正负说明在其他条件不变的情况下,该结构在网络中出现的概率是否高于随机预期。本文选择边数(Edges)、(延迟)互惠性((Delayed) Reciprocity)、循环闭合性(Cyclicity)、传递闭合性(Transitivity)和网络稳定性(Stability)作为内生结构变量。其中,边数类似于线性回归中的截距项;延迟互惠性(Delayed Reciprocity)描述了各国间形成互惠贸易关系的倾向,即当期单向贸易关系的建立是否会使得下一期对方回馈以互惠的关系,其正效应使网络趋向于形成更多延迟互惠结构,进而使国家间互惠贸易关系容易建立或维持;循环闭合性与传递闭合性描述了网络中各国以群体形式展开贸易的倾向,其中循环闭合性的负效应使得网络中的循环结构有逐渐减少的趋势,进而使网络中循环结构不易形成或继续维持,而传递闭合性的正效应使得网络中趋向于出现更多传递闭合结构,进而使网络中传递结构容易形成或继续维持;稳定性描述了网络格局的稳定程度,其正效应使网络整体格局趋于稳定,进而不易发生大的改变。

| 变量名称 | 描述 | 模体 | TERGM变量表达式 | STERGM变量表达式

(以Formation模型为例) |

| 边数(Edges) | 网络中边的数量 |

|

$ \sum\limits_{i,j}{{y}_{ij}}^{t} $

|

$ \left|{y}^{+}\right| $

|

| (延迟)互惠性((Delayed)Reciprocity) | 网络中一对节点互为彼此的发出者和接收者 |

|

$ \sum\limits_{i,j}{{y}_{ij}}^{t}{{y}_{ji}}^{t-1} $

|

$ \sum\limits_{i,j}{{y}_{ij}}^{+}{{y}_{ji}}^{+} $

|

| 循环闭合性(Cyclicity) | 网络中三个节点的循环关系,其中点i连接到j,点j连接到k,点k连接到i |

|

$ \sum\limits_{i,j,k}{{y}_{ij}}^{t}{{y}_{jk}}^{t}{{y}_{ki}}^{t} $

|

$ \sum\limits_{i,j,k}{{y}_{ij}}^{+}\max ({{y}_{ki}}^{+},{{y}_{jk}}^{+}) $

|

| 传递闭合性(Transitivity) | 网络中三个节点的循环关系,其中点i连接到j,点j连接到k,点i连接到k |

|

$ \sum\limits_{i,j,k}{{y}_{ij}}^{t}{{y}_{jk}}^{t}{{y}_{ik}}^{t} $

|

$ \sum\limits_{i,j,k}{{y}_{ij}}^{+}\max ({{y}_{ki}}^{+},{{y}_{kj}}^{+}) $

|

| 同配性(Homophily) | 检验网络中属性相同的国家是否倾向于发生贸易关系 |

|

$ \sum\limits_{i,j}{{y}_{ij}}^{t}|{{\delta }_{i}}^{t}-{{\delta }_{j}}^{t}| $

|

$ \sum\limits_{i,j}{{y}_{ij}}^{+}|{{\delta }_{i}}^{+}-{{\delta }_{j}}^{+}| $

|

| 发送者效应(Sender) | 检验网络中具有某种属性的国家是否对外建立出口关系 |

|

$ \sum\limits_{i,j}{{y}_{ij}}^{t}{{\delta }_{i}}^{t} $

|

$ \sum\limits_{i,j}{{y}_{ij}}^{+}{{\delta }_{i}}^{t} $

|

| 外生网络效应(Edgecov) | 检验在其他网络中存在关系是否更容易产生贸易关系 |

|

$ \sum\limits_{i,j}{{y}_{ij}}^{t}{{x}_{ij}}^{t} $

|

$ \sum\limits_{i,j}{{y}_{ij}}^{+}{{x}_{ij}}^{t} $

|

| 稳定性(Stability) | 检验t−1期的网络格局是否

影响t期的网络格局 |

|

$ \sum\limits_{i\ne j}{{y}_{ij}}^{t}{{y}_{ij}}^{t-1}+(1-{{y}_{ij}}^{t})(1-{{y}_{ij}}^{t-1}) $

|

2. 行为者-关系效应变量。网络中个体的一些品质或属性对于网络关系的形成非常重要。在贸易网络中,国家的要素禀赋、经济发展水平或其他特征对贸易关系的形成或维持也具有影响,这些特征通过“行为者属性”来测量,在指数随机图模型中也被称为“行为者—关系”效应,指特定国家属性对贸易关系产生的影响。本文中的行为者-关系效应包括同配性和发送者效应。其中,同配性(Homophily)用于描述具有相同属性的国家形成贸易关系的可能性,发送者效应(Sender)用来描述具有某种属性的国家与别国建立出口贸易关系的可能性。正的同配性效应反映了具有相同属性的国家之间容易形成或维持贸易关系,负的同配性效应则反映了具有相同属性的国家之间不容易形成或维持贸易关系;正的发送者效应反映了具有某种属性的国家容易对外发送出口贸易关系。根据贸易引力模型原理,两国的经济发展水平是影响两国贸易的重要因素,因此本文将经济发展水平作为国家属性。

3. 外部网络效应变量。除了内生结构效应和行为者-关系效应外,其他的外生情境因素对于网络的形成也具有一定的影响。贸易网络中的国家之间可能还存在其他类型的网络关系,而外部网络效应就决定了贸易网络关系与其他网络关系之间的共生程度。传统的引力模型认为,地理距离会对两国间的贸易产生负面影响,因此本文将各国间的地理距离构成的加权网络作为外生网络嵌入模型,以检验其影响程度。地理距离的负效应反映出两国距离越远,建立或维持贸易关系的概率就越小。

三、“一带一路”沿线国家货物贸易网络结构动态变化特征分析⑧

我国于2015年正式发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》文件,为此,本文以2015年为界限将总体样本以三年为一期划分为两个时间区间:2012—2015年为“一带一路”建设实施前;2015—2018年为“一带一路”建设实施后。本文基于2012年、2015年、2018年“一带一路”56个主要国家的货物贸易数据,从整体维度考察“一带一路”沿线国家货物贸易网络整体特征的变化态势。我们用R软件画出了2012年、2015年和2018年“一带一路”沿线国家货物贸易网络关联图(见图1)。

|

| 图 1 “一带一路”沿线国家货物贸易网络关联图 |

从图1可以看出,“一带一路”沿线国家的货物贸易网络较为复杂,节点大小有明显差异。入度加权网络图显示,节点较大的国家主要有中国、俄罗斯、阿拉伯联合酋长国、印度、土耳其等,这些国家广泛地同其他各国建立了进口贸易关系;节点较小的国家主要有阿尔巴尼亚、马尔代夫、蒙古、文莱、塔吉克斯坦等,这些国家仅仅与有限的几个国家建立了进口贸易关系。出度加权网络图显示,节点较大的国家主要有中国、俄罗斯、土耳其、印度、乌克兰等,这些国家广泛地同其他各国建立了出口贸易关系;节点较小的国家主要有马尔代夫、伊朗、塔吉克斯坦、叙利亚、土库曼斯坦等,这些国家未与任何国家建立出口贸易关系。上述分析表明,中国、俄罗斯、印度、土耳其等国既是进口贸易大国,也是出口贸易大国,这些国家在网络中连线最为密集,在网络中处于重要地位。2012年、2015年和2018年中国的入度数分别为29、30和31,在56个“一带一路”沿线国家中均排在第二名的位置,出度数分别为52、52和52,均排在第一名的位置,这表明我国在“一带一路”沿线国家货物贸易网络中处于中心地位,对其他国家的货物贸易关系发展产生了巨大影响,主要扮演贸易出口大国的角色,在贸易网络中起到了“桥梁”与“枢纽”的作用。

通过对比分析前三个图与后三个图,我们发现根据出度加权的网络图(图1(d)—图1(f))的节点大小差别十分明显,节点度差异较大,这表明“一带一路”沿线国家的货物贸易网络中可能存在“富人俱乐部”现象(陈银飞,2011),即极少数的节点拥有大量的连接。“富人俱乐部”现象是无标度网络的主要特征。Albert和Bambasi(1999)将无标度网络的生成归于两个关键性因素,即增长性和择优链接。在“一带一路”沿线国家的货物贸易网络中,新增国家的择优链接,是在整个网络中寻找连通度大的中心国家,即广泛地与别国建立贸易关系的国家,这样有利于新增国家扩大自己的贸易范围并结识新的贸易伙伴,因此中心国家获得了越来越多的贸易关系,从而导致网络系统中贸易关系呈现出严重的不均匀分布现象。

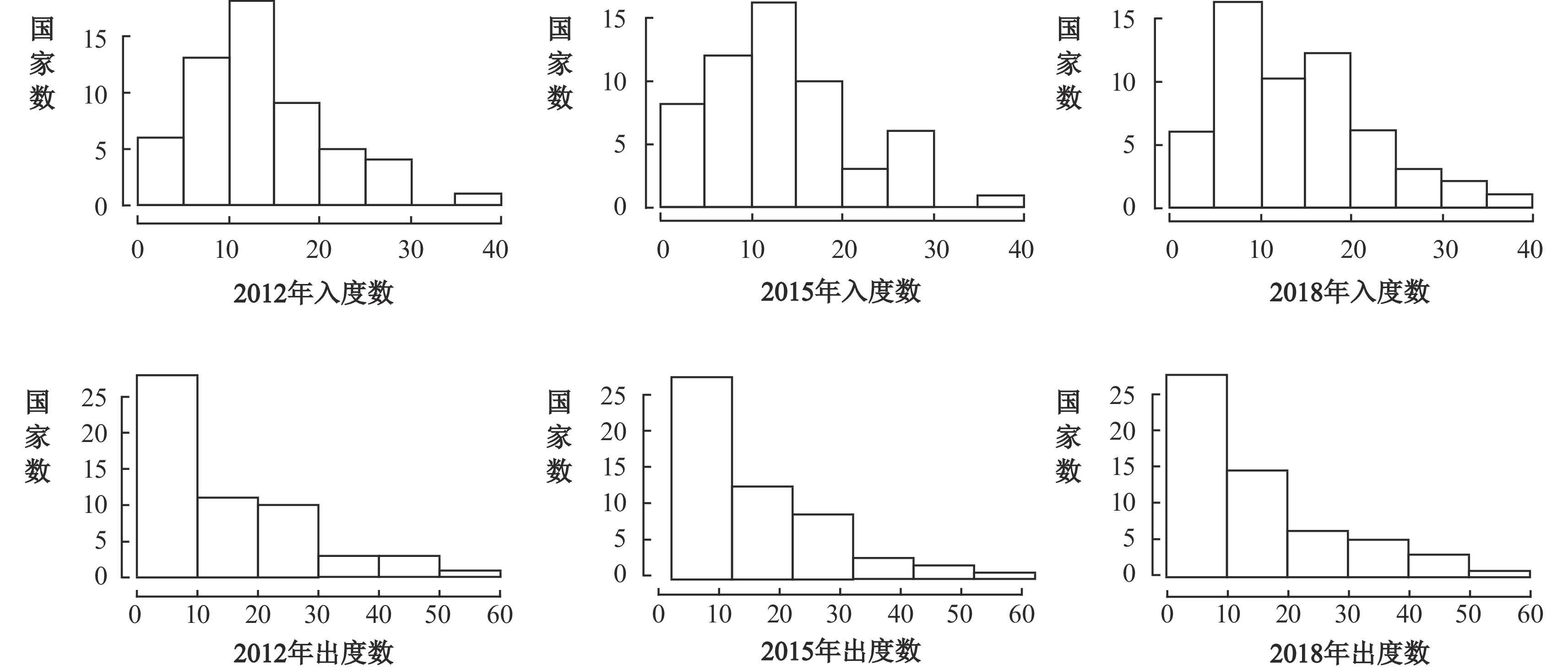

进一步地,本文根据2012年、2015年和2018年“一带一路”沿线国家的货物贸易网络节点度分布分别绘制了出度分布和入度分布的直方图(见图2)。由图2可以看出,2012年和2015年的入度分布峰值在10–15之间,2018年的入度分布峰值在5–10之间;2012年、2015年和2018年的出度分布峰值均出现在0—10之间。这说明图2中的各类分布均呈现右偏特征,表明大部分国家的贸易伙伴数量较少,少部分国家的贸易伙伴数量较多,这进一步地证实了贸易网络中存在“富人俱乐部”现象。相比入度分布,出度分布的偏度更高,异质性也更强,呈现出两极分化的趋势,这表明大多数国家具有很强的进口能力,但出口能力较差。

|

| 图 2 “一带一路”沿线国家货物贸易网络入度与出度分布图 |

最后,本文计算了2012年、2015年和2018年“一带一路”沿线国家货物贸易网络的密度、互惠性与聚集性指标值。在网络密度方面,贸易网络的密度整体较低,三年的网络密度分别只有0.252、0.253和0.266,这表明“一带一路”各国贸易关系的联系尚不紧密。但是,2015—2018年的贸易网络密度有较明显的提升,从0.253提高到了0.266,而2012–2015年的贸易网络密度仅从0.252提升到0.253,这表明近年来的“一带一路”建设对“一带一路”沿线各国间的贸易联系发展起到了积极作用。在互惠性方面,“一带一路”沿线国家的货物贸易网络一直具有较高的互惠性,三年的互惠性值分别为0.643、0.673和0.652,表明“一带一路”沿线国家的货物贸易网络中互惠的贸易关系比较普遍。值得注意的是,2015年和2018年互惠性值均比2012年有明显增长,但2018年的互惠性值相比2015年却有所下降,这可能与贸易网络中存在的等级效应有关。此外,“一带一路”沿线国家的贸易网络还具有较强的聚集性,三年的聚集系数值相近,分别为0.567、0.576和0.574,这表明“一带一路”沿线国家间普遍存在多边贸易合作关系,其贸易网络关系一直具有比较稳定的聚集性。

四、“一带一路”沿线国家货物贸易网络结构变化的影响机制分析

(一)数据来源及处理

为研究“一带一路”沿线国家货物贸易网络动态变化的影响机制,本文选取了2012年、2015年和2018年的贸易数据进行分析。2015年国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,标志着我国正式开始推行“一带一路”建设。因此,本文选取2015年作为“一带一路”建设的关键时间节点,每三年作为一期。各国间的贸易数据来源于联合国贸易数据库(https://comtrade.un.org/data/),GDP数据来源于世界银行(https://data.worldbank.org.cn/),地理距离数据来源于CEPII数据库(http://www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/bdd.asp)。

本文对GDP数据的处理参考了许和连等(2015)的方法,若GDP在“一带一路”国家中排名前50%,则视为高GDP水平国家;否则,视为低GDP水平国家。对于贸易数据阈值的设置,本文参考李敬等(2017)的做法,选择1亿美元作为网络阈值,构建1亿美元标准贸易网络,1亿美元及以上的贸易关系赋值为1;否则为0。对于地理距离网络,为了避免网络中点的自闭合情况,本文将本国对本国的地理距离设置为0,单位是万千米。

(二)实证结果

为验证TERGM的拟合效果,我们利用ERGM与TERGM两种方法对2012—2018年的网络数据序列进行了拟合(见表2)。⑨从由表2的拟合结果可以看出,同一属性变量在ERGM和TERGM方法中的估计系数存在显著差别。传递闭合性的系数由2.736下降为1.997,边系数则由−3.996上升为−2.709,循环闭合性的系数由−1.089上升为−0.463,表明静态变量的影响大幅减小;而TERGM方法中延迟互惠性和稳定性的系数分别为1.414和2.218,且均在1%的显著性水平上显著,表明动态变量对网络关系的形成具有显著影响。

| 网络统计量 | ERGM | TERGM |

| Edges | −3.966***(0.362) | −2.709***(0.525) |

| (Delayed)Reciprocity | 2.689***(0.104) | 1.414***(0.132) |

| Cyclicity | −1.089***(0.053) | −0.463***(0.060) |

| Transitivity | 2.736***(0.343) | 1.997***(0.515) |

| Homophily(High GDP) | 0.800***(0.070) | 0.434***(0.147) |

| Homophily(Low GDP) | −0.911***(0.115) | −0.723***(0.219) |

| Sender(High GDP) | 0.401***(0.082) | 0.367***(0.153) |

| Stability | 2.218***(0.058) | |

| 注:括号内为标准差;***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著。下同。 | ||

在检验网络数据的拟合效果时,目前学界通常采用模拟的方法,利用模型估计的参数生成大量的网络图,然后将模拟网络图的特征指标值与实际观察到的网络特征指标值进行对比。根据模拟网络特征指标值绘制的箱式图,中点越接近实际观察到的特征指标值点,表明模型拟合效果越好(Leifeld等,2018)。图3和图4分别给出了表2回归结果中根据ERGM和TERGM两个模型的估计参数模拟100个网络的统计结果。其中,前5个子图是网络的一些特征指标模拟值与实际值的对比,可以发现TERGM的拟合度明显优于ERGM;最后一个子图中的红线是ROC曲线,ROC曲线越接近左上角,则模型的效果越好。显然,TERGM的效果更好。

|

| 图 3 ERGM的拟合效果 |

|

| 图 4 TERGM的拟合效果 |

在上述分析基础上,我们分别采用TERGM和STERGM对2012—2018年“一带一路”沿线国家货物贸易网络动态变化的影响机制进行分析,模型的估计结果见于表3。从网络内生结构变量效应的系数估计结果来看,TERGM中延迟互惠性在1%的水平上显著为正,且系数高达1.414,这表明一国对另一国首先建立形成的单向贸易关系有利于下一期对方回馈以互惠的贸易关系。在STERGM的Formation和Dissolution模型中,互惠性的系数同样显著为正,表明互惠的贸易关系容易在国家间建立和维持。TERGM中循环闭合性系数在1%的水平上显著为负,传递闭合性系数显著为正,且系数较大,表明“一带一路”沿线国家货物贸易网络中可能存在较强的等级效应,网络中存在明显的等级结构,贸易关系趋向于向着某个固定的方向传递。例如,如果网络中已存在A国→B国→C国的贸易关系,那么根据传递性的正效应和循环性的负效应,A国→C国贸易关系形成的概率将高于C国→A国贸易关系形成的概率。STERGM两个模型的结果显示,循环闭合性系数在1%水平上显著为负,传递闭合性系数在1%水平上显著为正,同样表明目前“一带一路”沿线国家货物贸易网络中已经存在较强的等级效应,而等级效应抑制了部分发展中国家出口贸易关系的建立,进而可能使得不同国家间进出口贸易差距的不断扩大。最后,TERGM中稳定性系数在1%水平上显著为正,且系数较大,表明自2012年以来,贸易网络虽然在不断变化,但整体上处于稳定状态。

| 网络统计量 | TERGM | STERGM | |

| Formation | Dissolution | ||

| Edges | −2.709*** (0.525) |

−4.275*** (0.462) |

0.573

(0.638) |

| (Delayed)Reciprocity | 1.414*** (0.132) |

1.649*** (0.183) |

1.476*** (0.214) |

| Cyclicity | −0.463*** (0.060) |

−0.346*** (0.056) |

−1.020*** (0.113) |

| Transitivity | 1.997*** (0.515) |

1.129** (0.440) |

1.445** (0.639) |

| Homophily(High GDP) | 0.434*** (0.147) |

0.603*** (0.203) |

0.184

(0.225) |

| Homophily(Low GDP) | −0.723*** (0.219) |

−1.587*** (0.369) |

−0.034

(0.352) |

| Sender(High GDP) | 0.367*** (0.153) |

0.224

(0.201) |

0.510* (0.262) |

| Stability | 2.218*** (0.058) |

||

从行为者-关系效应变量的系数结果来看,TERGM中GDP水平高的国家间具有较强的建立贸易关系的倾向,同配性系数在1%水平上显著为正;而GDP水平低的国家间则不易建立贸易关系,系数在1%水平上显著为负。STERGM中两个模型的系数与TERGM相一致,进一步地证实了上述结论。在发送者效应方面,GDP水平高的国家发送者效应在1%水平上显著为正,表明一国的经济水平越高,其出口贸易能力越强,这与我们研究预期是一致的。

在上述分析基础上,本文进一步将2012—2018年这一时间段分为2012—2015年和2015—2018年两个时间区间进行分析,并将外生网络效应变量地理距离网络引入,模型估计结果分别见于表4和表5。

表4与表5的估计结果对比显示,TERGM方法与STERGM方法估计结果中地理距离变量的系数显著为负,表明地理距离对贸易关系的建立和维持存在一定的负向影响,这与传统引力模型的结论相一致。进一步地,我们发现相比2012—2015年,2015—2018年TERGM中地理距离的系数由−1.653上升至−0.626,且在1%的水平上显著,系数绝对值有所下降。在STERGM的Formation和Dissolution模型中,系数绝对值均呈现相同变化态势。这表明在“一带一路”建设推行后,地理距离对国家间发展贸易关系的阻碍有所降低,“一带一路”倡议确实有效“拉近”了沿线各国的贸易距离,促进了“一带一路”沿线国家之间的贸易往来。

从网络内生结构效应变量的系数结果来看,TERGM方法中延迟互惠性系数由1.427下降为1.334,且显著,表明2015—2018年相比2012—2015年网络中互惠性的正效应有所减弱。进一步地,在STERGM下的Formation和Dissolution模型中,互惠性的系数分别由1.757下降至1.475和由1.050提升至1.547,且显著,表明互惠性对贸易关系稳固的正效应在增强,但对贸易关系建立的正效应在减弱。传递性变量系数由1.829提升至1.978,且显著,表明传递性结构的正效应有所增强。在STERGM下的Formation和Dissolution模型中,传递性的系数分别由0.825和0.458大幅提升至1.475和1.547,且均显著,表明传递性结构对贸易关系建立和维持的正效应均显著增强。TERGM中循环闭合性的系数由−0.424降至−0.548,且显著,表明循环性结构的负效应有所增强。STERGM下Formation模型中的循环闭合性系数虽然有一定增加,但Dissolution模型中的系数却由−0.266大幅下降至−1.495,表明循环性结构对贸易关系维持的负效应大幅增强。传递性结构和循环性结构的系数变化表明贸易网络中的等级效应在进一步提升,对贸易关系变化的影响巨大。最后,TERGM结果中稳定性系数由2.429下降至2.029,且均显著,表明贸易网络的稳定性有所下降,贸易格局将呈现出新的变化特征。

| 网络统计量 | TERGM | STERGM | |

| Formation | Dissolution | ||

| Edges | −2.310*** (0.069) |

−3.856*** (0.061) |

1.498*** (0.064) |

| (Delayed)Reciprocity | 1.427*** (0.024) |

1.757*** (0.044) |

1.050*** (0.036) |

| Cyclicity | −0.424*** (0.074) |

−0.424*** (0.077) |

−0.266*** (0.067) |

| Transitivity | 1.829*** (0.070) |

0.825*** (0.068) |

0.458*** (0.067) |

| Homophily(High GDP) | 1.234*** (0.028) |

1.407*** (0.065) |

1.335*** (0.007) |

| Homophily(Low GDP) | −0.959*** (0.016) |

−1.740*** (0.010) |

−0.599*** (0.019) |

| Sender(High GDP) | 0.380*** (0.069) |

−0.132

(0.080) |

0.748*** (0.025) |

| Edgecov(Distance net) | −1.653*** (0.385) |

−0.989** (0.049) |

−2.370*** (0.552) |

| Stability | 2.429*** (0.087) |

||

| 网络统计量 | TERGM | STERGM | |

| Formation | Dissolution | ||

| Edges | −2.131*** (0.047) |

−4.097*** (0.051) |

0.167** (0.071) |

| (Delayed)Reciprocity | 1.334*** (0.020) |

1.475*** (0.026) |

1.547*** (0.026) |

| Cyclicity | −0.548*** (0.076) |

−0.301*** (0.075) |

−1.495*** (0.085) |

| Transitivity | 1.978*** (0.047) |

1.443*** (0.054) |

2.610*** (0.069) |

| Homophily(High GDP) | 0.087*** (0.032) |

0.225*** (0.043) |

−0.161* (0.083) |

| Homophily(Low GDP) | −0.853*** (0.010) |

−1.575*** (0.008) |

0.755*** (0.043) |

| Sender(High GDP) | 0.316*** (0.074) |

0.434*** (0.081) |

0.576*** (0.110) |

| Edgecov(Distance net) | −0.626** (0.312) |

−0.686*** (0.350) |

−0.656

(0.451) |

| Stability | 2.029*** (0.074) |

||

从行为者-关系效应变量的系数结果来看,TERGM结果中GDP水平高的国家间的同配性系数由1.234大幅下降至0.087;在STERGM下的Formation和Dissolution模型中,GDP水平高的国家间的同配性系数分别由1.407和1.335大幅下降至0.225和−0.161,且显著,表明在“一带一路”建设推行后,GDP水平高的国家间形成或维持贸易关系的倾向有所减弱。与此相对,TERGM和STERGM结果中,GDP水平低的国家间的同配性系数却有所上升,表明GDP水平低的国家间发展贸易关系的几率有所提升。

以上分析表明,“一带一路”建设确实有效地推进了“一带一路”沿线国家之间的货物贸易往来,对消除高经济发展水平国家和低经济发展水平国家间的贸易壁垒起到了一定的促进作用,巩固了低经济发展水平国家间的贸易联系,但同时也使国家间的等级效应更加明显,进而可能也会使得国家间进出口贸易的差距进一步扩大。因此,对于发展中国家来说,这既是机遇也是挑战。

(三)TERGM和STERGM的稳健性检验

为保证估计结果的稳健性,本文采用自助法的MPLE方法和一般的MPLE方法分别对TERGM和STERGM的系数估计结果进行检验。结果显示,TERGM的系数符号没有发生变化,且与MCMC MLE估计结果十分接近;STERGM的绝大部分系数符号没有发生变化,只有Dissolution模型的Edges变量符号发生改变,但Edges在模型中作为常数项存在,且在稳健性检验和原模型中,Dissolution模型下的Edges变量系数均不显著,因此TERGM与STERGM的结果是稳健的。

五、结论与政策启示

本文在充分考虑“一带一路”沿线国家货物贸易网络的整体特征和网络中关系相互依赖性的基础上,进一步地利用动态网络模型研究了“一带一路”沿线国家货物贸易网络动态变化的影响机制,将动态变量引入分析框架中而构建了“一带一路”货物贸易动态网络TERGM方法与STERGM方法,结合网络内生结构效应、行为者-关系效应和外生网络效应分析了“一带一路”沿线国家货物贸易网络关系形成与维持的机理,并将动态网络模型TERGM和STERGM方法与基于静态截面数据的一般ERGM方法进行了对比分析,得到如下几点结论:

首先,本文构建的“一带一路”货物贸易动态网络模型TRGM和STRGM,其拟合效果和模型参数估计的可解释性均显著优于静态网络模型的ERGM方法。本文构建的动态网络分析方法为研究“一带一路”沿线国家货物贸易网络动态变化及其影响机制提供了一种新的研究思路。

其次,在“一带一路”沿线国家的货物贸易网络中,中国、俄罗斯、印度、土耳其等国既是进口贸易大国,也是出口贸易的大国,这些国家在网络中连线最为密集,在网络中处于重要地位,而我国在“一带一路”沿线国家的贸易网络中处于中心地位,主要扮演着贸易出口大国的角色,在贸易网络中起到了“桥梁”与“枢纽”的作用,对其他国家的货物贸易关系发展产生了巨大影响。此外,网络出度分布异质性较强,呈现出两极分化的趋势,大多数国家具有很强的进口能力,但出口能力较差,贸易网络中存在明显的“富人俱乐部”现象。

最后,“一带一路”建设对消除高经济发展水平国家和低经济发展水平国家间的贸易壁垒起到了一定的促进作用,巩固了低经济发展水平国家间的贸易联系,推动了区域经济发展,加强了国际间合作和贸易往来,但也进一步提升了“一带一路”沿线国家货物贸易网络中的等级效应,网络系统中出口贸易关系呈现出分布不均匀的态势,这可能会引起不同国家间进出口贸易差距的进一步扩大。

本文结论的政策启示是:首先,“一带一路”建设为沿线各国搭建了开放合作、互利共赢的平台,增强了沿线国家间的贸易联系。我国应继续深入推进“一带一路”建设,积极同“一带一路”沿线国家建立贸易伙伴关系,率先成为贸易关系的“发出者”,继续推动构建以合作共赢为核心的新型国际关系。

其次,中国在“一带一路”沿线国家贸易网络中处于中心位置,我国政府在进一步推动“一带一路”建设时,应充分发挥我国在贸易网络中的“桥梁”和“枢纽”作用,建立以我国为核心的国际分工和贸易体系,进一步深化沿线国家之间的贸易关系。

最后,随着“一带一路”建设和区域经济一体化的不断推进,各国间贸易关系日趋复杂,因此我国在推行“一带一路”建设时需要充分考虑到各国在货物贸易过程中由等级效应引致的贸易差距进一步扩大的困难与挑战。我国在加速推进“一带一路”建设时应注意调整产业结构,同沿线各国实现产业互补,使各国在贸易往来中充分发挥比较优势,从而达成互惠的双边贸易关系。同时,我国作为“一带一路”倡议的发起国和推进国,要协调好各国间的贸易竞争关系,密切关注缺乏出口能力、过度依赖进口的国家,避免出现各国贸易差距过大的局面,积极促成多边、多层次区域合作伙伴关系的建立和维持。

① 参见《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,2015年3月28日。

② 参见《“一带一路”贸易合作大数据报告2018》,2018年5月6日。

③ 描述网络特征的指标主要包括节点度分布、中心性、互惠性、聚集性等基本指标。节点度分布描述了网络中节点接受或发送关系的情况;节点中心性衡量了网络中节点在影响其他点之间关系时发挥的作用;互惠性和聚集性指标分别衡量了网络全局的互惠性和聚集性,即网络中关系在多大程度上是闭合的和互惠的。

④ 数据来源于中华人民共和国商务部网站(http://www.mofcom.gov.cn/)和中国一带一路网(https: //www.yidaiyilu.gov.cn/)。

⑤ 参见[澳]迪安·鲁谢尔、[英]约翰·科斯基宁、[澳]加里·罗宾斯:社会网络指数随机图模型:理论、方法与应用,社会科学文献出版社2016年版,第11页。

⑥ 参见Krivitsky P N,Handcock M S:A Separable model for dynamic networks,Journal of the Royal Statistical Society Series B(Statistical Methodology),2014。

⑦ STERGM中关系生成模型(Formation)采用含y+的动态变量,关系消失模型(Dissolution)采用含y-的动态变量,表中以Formation模型为例,Dissolution模型同理。

⑧ 本文也尝试着对“一带一路”三条推进路径构成的分网络进行实证检验,但由于分样本情况下样本量较少,部分网络过于稀疏,网络结构特征不明显,且模型待估参数较多,导致参数估计不收敛,因此本文没有考虑“一带一路”三条推进路径下的情况。

⑨ ERGM对多期数据的拟合实际上是在多个截面上对数据分别进行拟合并求其平均效应,而STERGM由于本质上是将TERGM拆分为两部分,不易对比结果,因此在对比时没有加入STERGM方法。

| [1] | [澳]迪安•鲁谢尔, [英]约翰•科斯基宁, [澳]加里•罗宾斯. 社会网络指数随机图模型: 理论、方法与应用[M]. 杜海峰, 任义科, 杜巍, 等译. 北京: 社会科学文献出版社, 2016. |

| [2] | 陈银飞. 2000−2009年世界贸易格局的社会网络分析[J]. 国际贸易问题, 2011(11): 31–42. |

| [3] | 李敬, 陈旎, 万广华, 等. “一带一路”沿线国家货物贸易的竞争互补关系及动态变化——基于网络分析方法[J]. 管理世界, 2017(4): 10–19. |

| [4] | 许和连, 孙天阳, 成丽红. “一带一路”高端制造业贸易格局及影响因素研究——基于复杂网络的指数随机图分析[J]. 财贸经济, 2015(12): 74–88. |

| [5] | 郑军, 张永庆, 黄霞. 2000-2014年海上丝绸之路贸易网络结构特征演化[J]. 国际贸易问题, 2017(3): 154–165. |

| [6] | 邹嘉龄, 刘卫东. 2001~2013年中国与“一带一路”沿线国家贸易网络分析[J]. 地理科学, 2016(11): 1629–1636. |

| [7] | Cranmer S J, Heinrich T, Desmarais B A. Reciprocity and the structural determinants of the international sanctions network[J]. Social Networks, 2014, 36: 5–22. DOI:10.1016/j.socnet.2013.01.001 |

| [8] | Desmarais B A, Cranmer S J. Statistical mechanics of networks: Estimation and uncertainty[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2012, 391(4): 1865–1876. DOI:10.1016/j.physa.2011.10.018 |

| [9] | Fritz C, Lebacher M, Kauermann G. Tempus volat, hora fugit: A survey of tie-oriented dynamic network models in discrete and continuous time[J]. Statistica Neerlandica, 2019(3): 1–47. |

| [10] | Hanneke S, Fu W J, Xing E P. Discrete temporal models of social networks[J]. Electronic Journal of Statistics, 2010, 4: 585–605. DOI:10.1214/09-EJS548 |

| [11] | Ingold K, Leifeld P. Structural and Institutional Determinants of influence reputation: A comparison of collaborative and adversarial policy networks in decision making and Implementation[J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2016, 26(1): 1–18. DOI:10.1093/jopart/muv041 |

| [12] | Krivitsky P N, Handcock M S. A separable model for dynamic networks[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series B(Statistical Methodology), 2014, 76(1): 29–46. DOI:10.1111/rssb.12014 |

| [13] | Leifeld P, Cranmer S J, Desmarais B A. Temporal exponential random graph models with btergm: Estimation and bootstrap confidence intervals[J]. Journal of Statistical Software, 2018, 83(6): 1–36. |