2020第46卷第6期

一、引 言

创业企业在技术创新和制度进步中扮演着十分重要的角色。作为创业企业的重要金融支撑,创业投资受到了高度重视。而由于流动性低、信息不对称等原因,创业投资的参与程度严重不足(Carpenter和Petersen,2002)。国家有关部门自2006年起相继出台了一系列政策及指导意见,①鼓励和支持地方政府设立创业投资引导基金,引导社会资本参与创业投资市场。截至2019年6月底,我国已成立了1 311支政府引导基金,其规模约为1.97万亿元。②如此大规模的财政投入是否获得了与其匹配的引导效果?本文的研究目的就在于解答这一问题。

国外政府运用引导资金比我国起步要早,相关研究也较为丰富。整体来看,政府资金的引导效应具有比较明显的地区差异。Cumming和Li(2013)发现,美国的SBIR计划对创投市场的资本规模产生了积极影响。而Cumming等(2017)发现,加拿大的LSVCC项目则显著降低了地方市场规模。此外,同样是从创投市场资本结构的角度来看政府资金的引导效应,对于包含不同国家的两组样本,Armour和Cumming(2006)以及Cumming(2014)也得到了截然相反的结论。政府资金引导效应的区域差异主要源于其参与创投市场的不同模式③和不同的交易结构(Cumming,2018)。在针对澳大利亚两种模式的政府引导资金IIF和PSF的研究中,Cumming(2007)以及Cumming和Johan(2009)的研究结果也不尽相同。这意味着基于国外政府引导资金的研究结论对我国的借鉴意义可能并不大。

我国学者对引导基金引导效应的实证研究主要集中在宏观市场层面(杨敏利等,2014,2015)。然而,宏观层面的检验普遍以地方是否设立引导资金作为解释变量,这样既忽视了引导作用的本质和机理,也无法有效刻画各地方政府资金的实际参与情况,④进而可能对研究结论造成干扰。⑤近年来,我国学者开始从微观层面探讨引导基金的引导作用,如董建卫和郭立宏(2016)以及施国平等(2016)分别从机构募资与投资视角检验了引导基金的引导作用。而引导基金既能够通过参股子基金,直接影响所涉及的创投机构,还可能通过参与企业融资,间接影响其他未涉及引导基金的机构。因此,仅从机构的角度来识别引导基金的引导效应具有一定的局限性。比较而言,基于企业融资视角的研究在国内并不多见。左志刚等(2017)没有发现国有创投机构对民营机构参与企业后期融资有显著影响。无论是在参与目标⑥还是参与模式上,引导基金与国有创投机构都具有较大的差别。因此,引导基金的引导作用仍值得探讨。董建卫等(2017)没有发现引导基金对企业后续融资产生影响,但他们通过累加和平均构建截面数据的做法以及工具变量的处理方法有待改进。

本文从引导基金的作用机理出发,利用企业融资的面板数据,分析了引导基金的引导效应。首先,通过构建双变量Probit模型,探讨了同一轮次中引导基金与民营创投参与企业融资的相关性;然后,通过设置滞后项,检验了引导基金对民营创投参与企业融资的持续影响及趋势;最后,以引导基金没有投资的企业为基准组,分析了其引导效应在不同的管理机构⑦下的差别。

本文的研究贡献体现在:第一,从微观视角更加清晰地验证了引导基金对民营创投的引导作用及机理,发现了引导效应的递增趋势;第二,探讨了引导基金管理机构的所有权性质对引导效应的异质性影响,并分析了管理机构筛选投资项目的方式,从而为完善我国政策性资金的管理方式提供了参考;第三,采用面板数据分析方法削弱了个体异质性的影响,并处理了内生性问题,从而提高了结果的准确性与稳健性。

二、理论假说与研究思路

对于政府引导资金能否吸引更多的社会资本,学术界的理论探讨尚未达成一致的结论。Cumming和Macintosh(2006)认为,由于监管与机制设计不到位,政策性引导资金可能会引发代理问题。在这种情况下,政府资金有可能成为社会资本的一种替代而非补充。同时,对利润的低要求会导致政府资金在竞价上优于对手,进而挤占社会资本的生存空间,产生挤出效应。如果企业的代理问题严重,引导基金还会遭受合谋的问题,进而挤出民营资本(燕志雄等,2016)。

关于支持政府资金引导作用的理论假说,左志刚等(2017)做了比较完备的梳理。具体而言,Devenow和Welch(1996)认为,投资者往往会追随他人的决策而做出从众行为。由于创投行业的“羊群效应”特征明显,政府资金能够引领市场中主体的投资选择,修正行业的投资方向。Leleux和Surlemont(2003)也指出,政府资金投向创投市场有利于培育创业企业,增强社会资本的参与意愿,进而发挥引导作用。Buzzacchi等(2013)还认为,出于政策性目的,政府资金大多会投向正外部性显著的项目,相关企业能够分享溢出收益,进而吸引更多的社会资本。

然而,上述理论假说没有解释清楚引导作用的微观途径。对此,本文认为Lerner(1999,2002)给出了比较合理且完整的解释。Lerner(1999)认为,政府资金在运作过程中可以通过让渡自己的收益,或者提供税收优惠等方式,向社会资本提供低成本的杠杆资金,进而吸引更多的社会资本。政府资金的“杠杆作用”可以为引导基金的子基金带来超额收益,直接提高其募资能力。国内大多数微观视角下的实证分析都基于这一理论,根据创投机构在引导基金参与前后的募资能力变化来检验引导效应。Lerner(2002)进一步指出,创投市场上存在比较严重的信息不对称问题,政府资金对企业的投资可以看作一种积极的信号,进而影响社会资本的投资选择。这一理论说明,引导基金投资能够传递额外的信息,增强其他机构对企业的认同。可见,引导基金不仅可以直接影响其子基金,还可以间接影响其他创投机构,扩大其引导效应。

Lerner(1999,2002)既阐明了引导基金发挥引导作用的微观机理,也为我们提供了利用微观数据检验引导效应的思路。考虑到引导基金可以通过影响项目企业融资而放大其引导作用,本文认为在利用微观数据分析引导效应时,以企业融资情况作为研究视角较为妥当。此外,引导基金有助于提升创投机构对被投资企业的认同感,这不仅可以影响企业的当轮融资,还可能会对其后续融资产生持续性影响。因此,探析引导基金的引导效应,不仅要检验其对同一融资轮次中社会资本的影响,更应检验其对企业后续轮次融资中社会资本参与情况的影响,分析“累积效应”。

本文以创业企业融资情况为研究视角,从当前参与轮次和后续轮次两个方面来检验引导基金对社会资本的影响,分析其引导效应,并探究影响的持续过程。此外,由于无法获得创投基金中国有与民营资本的具体信息,本文根据运营机构的性质来划分民营资本与国有资本。这种做法在某种程度上会低估引导基金对民营资本的引导效应,而即使在此情况下,研究结论依然支持引导作用。

三、样本选择与描述性统计

(一)样本选择

各部门以及地方政府引导基金的设立与发展主要是从2006年开始的,因此本文的研究期间为2006年1月至2018年12月,研究对象为其间创业企业IPO之前的融资情况。企业的融资事件数据来自投中集团CVSource数据库,在整理研究期间内的原始事件,并剔除企业自身情况和其他关键信息缺失的数据后,⑧本文筛选出包含2 637家项目企业、6 324项融资事件的企业−年度⑨非平衡面板数据。

(二)变量定义与描述性统计

创投引导基金虽然本质上是政策性资金,但是仍具有保值和增值的动机,其管理机构会根据项目企业的自身状况择优而投(Wallsten,2000)。为了避免这类非随机选择所造成的估计偏误,本文借鉴以往的研究,首先控制了反映企业经营情况的变量,包括项目企业的成熟性Age和盈利能力ROA。此外,本文还控制了可能同时影响引导基金与民营创投投资选择的项目企业的其他因素,包括融资金额lnAmount、所属行业Hightech和所在地区的创投机构集中度Area。除了上述因素外,参考以往关于机构募资和企业融资影响因素的研究(叶小杰和王怀芳,2016;叶小杰,2017;左志刚等,2017),本文还控制了参与企业融资的机构特征变量。具体而言,参考Nahata(2008)以及Krishnan等(2011)的做法,我们构建了创投机构声誉指标,⑩采用当前及往轮融资中参与机构声誉的最大值作为机构声誉变量(Repu)。同时,我们设置了变量PreVC来表示企业往轮融资中是否有国有创投参与。我们还控制了可能影响引导基金与民营创投选择的宏观环境因素,包括行业募资状况(Lnfund)、A股IPO状况(ConIPO)、资本市场环境(Market)以及相关税收优惠政策(Taxpol)。表1给出了控制变量的定义和描述性统计结果。为了消除异常值的影响,本文对连续变量进行了上下1%的winsorize处理。⑪⑫⑬⑭

| 变量名称 | 变量定义 | 观测数 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| Age | 项目企业融资当年已成立的年份数 | 6 324 | 3.495 | 1.057 | 1 | 9 |

| ROA | 项目企业融资当年的资产净利润率(%) | 6 324 | 2.141 | 6.240 | −14.794 | 34.317 |

| LnAmount | 项目企业融资金额(百万元)的自然对数 | 6 324 | 3.944 | 1.307 | 1.609 | 5.483 |

| Hightech | 项目企业是否属于高新技术企业② | 2 637 | 0.301 | 0.459 | 0 | 1 |

| Area | 项目企业所在地是否处在创投机构集中地区③ | 2 637 | 0.651 | 0.477 | 0 | 1 |

| Repu | 参与项目企业当前及往轮融资的机构声誉(%)的最大值 | 6 324 | 0.136 | 1.273 | 0 | 3.250 |

| PreVC | 项目企业往轮融资中是否有国有创投参与 | 6 324 | 0.532 | 0.499 | 0 | 1 |

| Lnfund | 项目企业融资当年创投行业募资规模(亿元)的自然对数 | 6 324 | 6.663 | 0.882 | 4.736 | 7.414 |

| ConIPO | 项目企业融资当年A股市场IPO是否暂停④ | 6 324 | 0.295 | 0.456 | 0 | 1 |

| Market | 项目企业融资当年是否在创业板设立之后 | 6 324 | 0.831 | 0.375 | 0 | 1 |

| Taxpol | 项目企业融资当年创投税收优惠政策环境⑤ | 6 324 | 2.323 | 1.265 | 0 | 4 |

(三)民营创投参与企业融资情况

根据项目企业在当前或往轮融资中是否有引导基金参与,本文将样本中的融资事件分为两类,比较了其中民营创投的参与率⑮和参与金额(百万元)均值,差异T检验结果见表2。从中可以看出,无论是民营创投的参与率还是参与金额均值,有引导基金参与融资的项目企业都显著高于没有引导基金参与的企业。而从数值看,两者的差异并不大。因此,T检验虽然说明引导基金与民营创投参与企业融资的选择之间可能存在正向联系,但是其引导效应仍需做进一步分析。

| 有引导基金参与企业融资 | 没有引导基金参与企业融资 | 差值 | t值 | p值 | |

| 民营创投参与率 | 0.66 | 0.64 | 0.02 | 1.86 | 0.063 |

| 民营创投参与金额(百万元)均值 | 37.62 | 36.45 | 1.17 | 2.03 | 0.042 |

四、实证分析

(一)同轮融资中引导基金对民营创投参与选择的影响

我们首先探讨引导基金在参与融资当轮能否发挥引导效应,即在不考虑持续影响的情况下,检验同一轮次中引导基金与民营创投参与企业融资的相关性。Probit模型可以刻画单一主体的选择行为,而对于两个主体的选择行为,如引导基金与民营创投是否参与企业融资的选择,则可以使用Poirier(1980)提出的双变量Probit(Bivariate Probit)模型更准确地刻画。作为传统Probit模型的联立推广,双变量Probit模型允许方程组中两个Probit模型的扰动项存在相关性。这种设置适用于检验同轮融资中引导基金与民营创投之间的相关关系。双变量Probit模型的另一个优点是,在结构方程的框架下保证估计的一致性并提高估计的效率。这一优点有助于更准确地分析其他因素如何影响引导基金与民营创投参与企业融资的选择。由于本文使用的是面板数据,我们需要考虑个体的异质性(Individual Heterogeneity),因此设置了如下的面板双变量Probit模型:

| $ \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {{y_{it}} = 1 \left( {\beta _1^{\rm{'}}control{s_{it}} + {u_{i1}} + {\varepsilon _{it1}} > 0} \right) } \\ {gv{c_{it}} = 1\left( {\beta _2^{\rm{'}}control{s_{it}} + {u_{i2}} + {\varepsilon _{it2}} > 0} \right) } \end{array}} \right. $ |

其中,i表示项目企业,t表示企业某轮融资的年份。

对于面板模型中个体异质性的处理,固定效应(Fixed Effect)允许它与自变量相关,而随机效应(Random Effect)假设它与自变量无关。在本文的非线性二值选择模型下,如果假设个体效应(Individual Effect)与自变量相关且其形式不受限制(固定效应),Chamberlain(1984)证明只有在模型干扰项服从Logistic分布时才能得到参数的一致估计。对于面板双变量Probit模型,借鉴Nielsen等(2004)对不同方程间个体异质性的处理方式,李庆海等(2011)提出了一种在随机效应假设下的估计方法,但个体效应独立于自变量的假设过于严格,从而限制了其适用性。我们采用Kano(2008)的方法对模型进行估计。Kano(2008)给出了一种基于模拟极大似然估计(Maximum Simulated Likelihood)的方法,假定个体效应与自变量的T期均值相关,放松了随机效应假设。在该方法下,假定扰动项(

表3报告了模型(1)的回归结果,相关系数ρ的估计值为0.1151,Wald检验结果在1%的水平上显著。这表明,在控制了可能影响引导基金与民营创投参与选择的因素后,两者在同轮融资中的参与选择存在显著的正相关关系。这一结果说明引导基金能够影响同轮融资中民营创投的参与选择,为我们后续进一步分析引导效应提供了基础。对比ROA的结果可以发现,与民营创投相比,引导基金更倾向于投资盈利能力强的企业。从Age和Hightech的结果看,引导基金更多地参与高科技企业的融资,也偏向于投资成立时间久的成熟企业。这在某种程度上说明引导基金更倾向于投资“高收益、低风险”的企业。PreVC的结果表明,国有创投曾经投资提高了引导基金的参与率,但降低了民营创投的参与率。

| y,民营创投的参与选择 | gvc,引导基金的参与选择 | |

| Age | 0.0328*(1.88) | 0.0096*(1.91) |

| ROA | 0.0091**(2.36) | 0.0107*(1.72) |

| LnAmount | 0.1895**(2.47) | 0.0728**(2.13) |

| Hightech | 0.0404(1.35) | 0.3143**(2.28) |

| Area | 0.5377**(2.32) | 0.6170**(2.24) |

| Repu | 0.1279***(3.06) | 0.0796**(1.99) |

| PreVC | −0.2483**(−2.33) | 0.0962*(1.81) |

| Lnfund | 0.0250*(1.90) | 0.0315(1.35) |

| ConIPO | −0.1934*(−1.69) | −0.1825(−1.55) |

| Market | 0.3515*(1.92) | 0.2366**(2.04) |

| Taxpol | 0.1212*(1.76) | 0.1006*(1.83) |

| ρ | 0.1151*** | |

| N | 6 324 | |

| 注:括号内为z值,***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。表中为Halton抽样100次的估计结果。① | ||

(二)引导基金对民营创投参与选择的持续影响

我们接下来检验引导基金在企业后续轮次融资中的引导效应。以往的研究大多以后续民营创投的累计投资总额或平均投资额作为被解释变量,通过构建截面数据样本来检验引导基金对企业后续融资的影响。但这类研究忽视了随时间变化的企业自身情况以及其他因素对民营创投参与企业后续融资选择的干扰,难免会对研究结论造成影响。为了更准确地分析引导基金的引导效应,我们以企业各轮融资情况的面板数据为样本,在模型中加入引导基金参与选择的滞后项。面板Probit模型设置如下:

| $ {y_{it}} = 1\left( {\mathop \sum \limits_{p = 0}^5 {\beta _{1p}}gv{c_{i{\rm{}}t - p}} + \beta _2^{\rm{'}}control{s_{it}} + {u_i} + {\varepsilon _{it}} > 0} \right) $ |

根据样本中引导基金首次参与轮次距后续融资轮次的时间间隔分布特征,我们设定了5个滞后变量gvcit−1、gvcit−2、gvcit−3、gvcit−4和gvcit−5,表示融资发生前的t−p期是否有引导基金参与企业融资。同样地,为了提高传统随机效应模型在本文研究中的适用性,我们采用Chamberlain(1984)对个体异质性的处理方法,假定个体效应ui与自变量的T期均值相关,使用极大似然法(Maximum Likelihood Method)来估计模型中的参数。

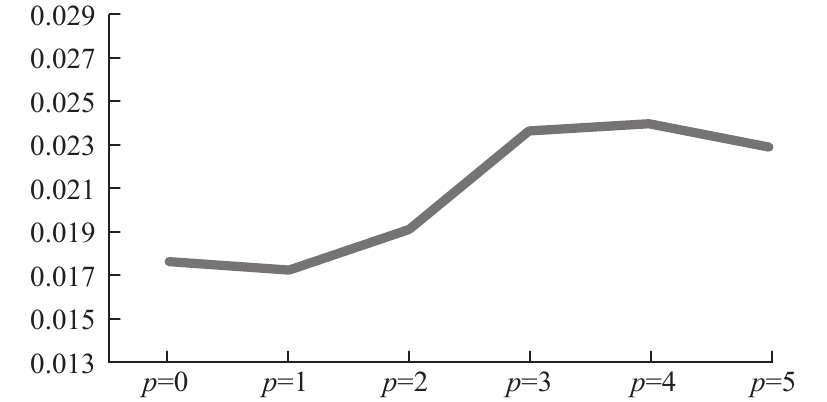

表4中列(1)报告了变量gvct−p的边际效应(Marginal Effect),对于任意滞后期p∈{0,1,2,3,4,5},gvct−p的边际效应在统计上都显著大于0。基于变量gvct−p的回归结果和滞后期p,我们绘制了折线图。如图1所示,当p=0时,gvct的边际效应为0.0176,说明引导基金能够显著提高当轮融资中民营创投参与的可能性,与上文的结果一致。图1还说明,引导基金能够对后续轮次中民营创投的参与选择产生持续的正向影响,且这种影响随时间逐渐增强。此外,引导基金对后续融资中民营创投参与选择的累积影响效应为0.1244,且Wald联合检验结果显著,进一步证明我国引导基金对民营机构参与融资的选择具有正向影响。上述结果验证了Lerner(2002)的“信号”假说,即引导基金的投资行为可以提供额外的信息,逐渐提高民营创投对被投资企业的认可度,进而对其参与选择产生持续的正向影响,发挥引导作用。

|

| 图 1 引导基金(总体)对民营创投参与选择的持续影响 |

| y,民营创投的参与选择 | ||||

| 基础模型 | 分类研究模型 | |||

| (1)gvct−p | (2)gvc_Gt−p | (3)gvc_NGit−p | (4)=(3)−(2) | |

| p=0 | 0.0176***(4.15) | 0.0157***(4.04) | 0.0210***(3.87) | 0.0053** |

| p=1 | 0.0172*(1.85) | 0.0154(1.17) | 0.0249*(1.79) | 0.0095* |

| p=2 | 0.0191***(3.48) | 0.0178**(2.03) | 0.0232***(3.11) | 0.0054 |

| p=3 | 0.0236***(3.61) | 0.0172***(3.32) | 0.0272***(3.20) | 0.0100** |

| p=4 | 0.0240**(2.33) | 0.0190*(1.79) | 0.0281**(2.08) | 0.0091** |

| p=5 | 0.0229 **(2.26) | 0.0202**(2.10) | 0.0267*(1.83) | 0.0065* |

| 累积效应 | 0.1244*** | 0.0873** | 0.1511*** | − |

| N | 6 324 | |||

| 注:表中为边际效应,括号内为z值,***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。 | ||||

(三)管理机构所有权性质对引导效应的异质影响

在实际运作中,我国各地政府引导基金的管理方式主要可以分为三种:第一种是成立事业法人主体或公司制国有企业直接管理;第二种是委托地方国有资产管理公司、投资平台或国有创业投资机构管理;第三种是委托外部其他创投机构管理。根据所有权性质,上述三种管理方式下的引导基金管理机构可以分为国有机构与非国有机构两类。这两类管理机构的内部组织形态与管理结构通常存在较大的差别。国有管理机构大多兼具政府职能,或者具有较强的政治联系,这类机构管理下的引导基金的资金投向选择在很大程度上类似于传统计划性、导向型的分配方式(如创新企业补贴)。非国有机构管理下的引导基金则更多地采用市场化运营分配的新模式。对比两类机构管理下的引导基金的引导效应差别,有助于分析政策性资金在市场化管理模式下相对于传统管理模式的运行效率,对于优化我国政策性资金的运营管理具有重要意义。

借鉴Brander等(2015)的做法,为了识别管理机构的所有权性质对引导效应的异质影响,我们选择没有引导基金参与的企业作为基准组,引入虚拟变量gvc_G和gvc_NG,分别表示国有机构和非国有机构管理下的引导基金参与企业融资的选择。面板Probit模型设置如下:

| $ {y_{it}} = 1\left( {\mathop \sum \limits_{p = 0}^5 {\beta _{1p}}gvc\_{G_{i{\rm{}}t - p}} + \mathop \sum \limits_{p = 0}^5 {\beta _{2p}}gvc\_N{G_{i{\rm{}}t - p}} + \beta _3^{\rm{'}}control{s_{it}} + {u_i} + {\varepsilon _{it}} > 0} \right) $ |

其中,当有引导基金参与企业融资时,如果其管理机构为国有性质,则gvc_Git取值为1;如果其管理机构为非国有性质,则gvc_NGit取值为1。当没有引导基金参与企业融资时,gvc_Git和gvc_NGit都取值为0。gvc_Git-p和gvc_NGit-p(p≠0)为它们的p期滞后项,用来刻画两类机构管理下的引导基金对民营创投参与选择的持续影响。

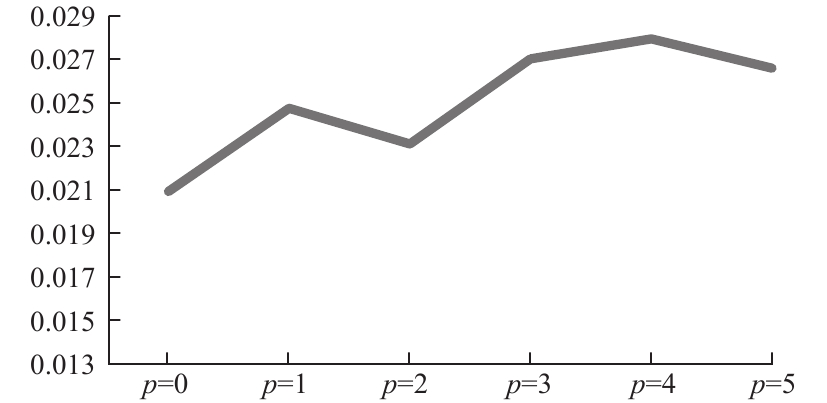

我们同样在Chamberlain(1984)的随机效应假设下对模型进行估计,表4中列(2)和列(3)报告了变量gvc_Gt−p和gvc_NGt−p的边际效应。除了gvc_Gt−1外,其他结果都显著。同样地,根据变量gvc_Gt−p和gvc_NGt−p的边际效应以及滞后期p,我们绘制了折线图。图2(图3)展示的是,与没有引导基金参与相比,国有机构(非国有机构)管理下的引导基金参与企业融资对民营创投参与可能性的影响。如图2和图3所示,两类机构管理下的引导基金参与企业融资都会持续提高民营创投的参与可能性。此外,这种持续影响会随时间呈现逐渐增强的趋势。从累积效应看,国有或非国有机构管理下的引导基金对民营创投参与选择的影响在经济意义上更加明显。

|

| 图 2 引导基金(国有管理机构)对民营创投参与选择的持续影响 |

|

| 图 3 引导基金(非国有管理机构)对民营创投参与选择的持续影响 |

基于管理机构所有权性质的分类研究结果与上文基于总体的研究结果一致。此外,我们可以通过比较gvc_Gt−p和gvc_NGt−p的差异来分析管理机构所有权性质的异质影响。表4中列(4)报告了两类机构管理下的引导基金对民营创投参与选择的影响差异。结果显示,除了p=2外,其他滞后期下gvc_NGt−p和gvc_Gt−p边际效应的差值都显著大于为0。这表明市场化运作的非国有机构管理下的引导基金发挥了更大的引导作用。这一结论为完善我国引导基金的管理方式和政策性资金的运作模式提供了参考。

五、稳健性检验

(一)同轮融资中的引导效应

上文在分析引导基金对民营创投参与选择的当轮影响时,控制了企业自身情况、往轮投资机构特征以及外部环境因素等。但由于仍可能存在遗漏变量和民营创投“逆向引导”的问题,我们无法准确地推断同轮融资中的引导效应,因此还需做稳健性检验。

对于回归分析中存在的内生性问题,一个直接且有效的方法是选取内生变量的工具变量。在本文中,我们选取“项目企业所在城市设立的引导基金数量”(Z_gvc)作为内生变量“项目企业融资中是否有引导基金参与”(gvc)的工具变量。选取这一工具变量的主要依据是:第一,在实际运营中,各地方引导基金对其中用于本地企业的投资比例有所要求。第二,由于存在对软信息(Soft Information)的需求(De Clercq和Sapienza,2006),地理距离是创业投资的重要决策依据(Cumming和Dai,2010;Hochberg和Rauh,2013),引导基金在筛选投资项目时也会受到地理距离的影响。基于以上两点,引导基金在理论上更倾向于选择当地项目,如果所在城市的引导基金数量多,则项目企业更容易获得引导基金的支持。因此,项目企业所在城市的引导基金数量会直接影响引导基金参与企业融资的可能性。此外,城市层面的引导基金数量并不会对企业融资中民营创投的参与选择产生直接影响。我们检验了工具变量Z_gvc与内生变量gvc的相关性,F检验p值为0.0079,在1%的水平上拒绝了原假设。因此,Z_gvc满足工具变量的标准和要求。

对于含有个体异质性的非线性面板模型,内生性问题处理比较困难。我们基于混合Probit(Pooled Probit)模型,即假设ui=0,对同轮融资中引导基金的引导效应进行稳健性检验。模型设置如下:

| $ {y_{it}} = 1\left( {{\alpha _1}gv{c_{it}} + \beta _1^{\rm{'}}control{s_{it}} + {\varepsilon _{it1}} > 0} \right) $ | (3) |

我们考虑引导基金的参与选择gvcit是内生变量。对于存在内生解释变量的Probit模型,传统经典的做法是采用工具变量Probit回归。工具变量Probit回归要求内生变量的简化式方程(Reduced-form Equation)为线性方程,且干扰项服从正态分布。显然,在处理离散型内生解释变量时,这种方法不再适用。针对内生解释变量gvcit为二值离散型变量的情况,我们将其简化式方程设定为非线性二值选择模型,即有:

| $ gv{c_{it}} = 1\left( {{\alpha _2}Z\_gv{c_{it}} + \beta _2^{\rm{'}}control{s_{it}} + {\varepsilon _{it2}} > 0} \right) $ | (4) |

其中,Z_gvcit为gvcit的工具变量,且与controlsit独立于εit2。对于上述模型的估计,一般采用Newey(1987)提出的“两步法”(Two-Step Method)。这种方法虽然计算比较方便,但是在分步估计的过程中减少了所利用的信息,降低了估计效率。为此,我们选择将式(4)和式(5)联立,采用极大似然法进行估计。简便起见,假设(εit1,εit2)服从期望为0的二维正态分布:

| $ \left( {\begin{array}{*{20}{c}} {{\varepsilon _{it1}}}\\ {{\varepsilon _{it2}}} \end{array}} \right)\sim N\left\{ {\left( {\begin{array}{*{20}{c}} 0\\ 0 \end{array}} \right),\left[ {\begin{array}{*{20}{c}} 1&{\rm{\rho }}\\ {\rm{\rho }}&1 \end{array}} \right]} \right\} $ |

由于Z_gvcit与controlsit独立于εit2,gvcit的内生性源自εit1与εit2的相关性,记为:

| $ {\varepsilon _{it1}} = {\rm{\rho }}{\varepsilon _{it2}} + {\mu _{it}} $ | (5) |

其中,

| $ {y_{it}} = 1\left( {{\alpha _1}gv{c_{it}} + \beta _1^{\rm{'}}control{s_{it}} + {\rm{\rho }}{\varepsilon _{it2}} + {\mu _{it}} > 0} \right) $ | (6) |

根据式(7)和式(5),我们可以得到(yit,gvcit)的联合概率,并进行极大似然估计。我们关注的核心参数为α1,它反映的是引导基金对同轮融资中民营创投参与选择的影响。

回归结果中ρ的Wald检验p值为0.0215,验证了引导基金参与企业融资选择的内生性。表5中列(1)报告了变量gvc的边际效应,其结果为0.0103,在1%的水平上显著。因此,在解决了可能存在的遗漏变量和“逆向引导”所导致的内生性问题后,模型估计结果仍表明引导基金显著提高了同轮融资中民营创投的参与概率,验证了上文结论的稳健性。

| 双变量Probit模型

y,民营创投的参与选择 |

Tobit模型

y,民营创投的投资额 |

||||

| (1)gvc | 基础模型 | 分类研究模型 | |||

| (2)gvct−p | (3)gvc_Gt−p | (4)gvc_NGt−p | (5)=(4)−(3) | ||

| p=0 | 0.0103***(3.17) | −3.1024***(−4.39) | −3.0687**(−2.08) | −3.1082***(−3.66) | −0.0395 |

| p=1 | − | 1. 4416**(2.17) | 1.3641(1.46) | 1.5951**(2.03) | 0.2310* |

| p=2 | − | 1.0915**(2.35) | 1.0513**(2.12) | 1.1716**(1.99) | 0.1203** |

| p=3 | − | 1.3187***(4.15) | 1.1954***(3.81) | 1.6892**(2.50) | 0.4938** |

| p=4 | − | 1.4823*(1.94) | 1.2795*(1.72) | 1.6406*(1.81) | 0.3611* |

| p=5 | − | 1.1670*(1.88) | 1.0420(0.98) | 1.3287*(1.70) | 0.2867 |

| 累积效应 | − | 3.3987** | 2.8636* | 4.3170** | − |

| N | 6 324 | 3 751 | |||

| 注:.括号内为z值,***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。 | |||||

(二)后续轮次中的引导效应

在考察引导基金对民营创投参与选择的持续影响时,同样存在内生性问题对模型估计结果的干扰。然而,在模型中加入引导基金参与选择的滞后项后,我们很难在上述检验的框架下利用工具变量来解决内生性问题。为了保证研究结论的稳健性,我们收集了民营创投参与企业融资的金额(百万元),以此替代原二值选择被解释变量。如果民营创投参与企业融资,则参与金额大于0;而如果不参与企业融资,则参与金额的最优解为角点解(Corner Solution),即为0。因此,因变量为受限被解释变量(Limited Dependent Variable),其数据为归并数据(Censored Data)。对于被解释变量为归并面板数据的情况,我们选择以面板Tobit模型进行拟合。由于缺乏对固定效应假设下面板Tobit模型的有效估计方法,我们采用随机效应面板Tobit模型。

检验引导基金持续影响的Tobit模型设置如下:

| $ {y_{it}} = \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {y_{it}^{\rm{*}},y_{it}^{\rm{*}} > 0}\\ {0,y_{it}^{\rm{*}} \leqslant 0} \end{array}} \right. $ |

| $ y_{it}^{\rm{*}} = \mathop \sum \nolimits_{p = 0}^5 {\beta _{1p}}gv{c_{i{\rm{}}t - p}} + \beta _2^{\rm{'}}control{s_{it}} + {u_i} + {\varepsilon _{it}} $ |

检验管理机构所有权性质异质影响的Tobit模型设置如下:

| $ {y_{it}} = \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {y_{it}^{\rm{*}},y_{it}^{\rm{*}} > 0}\\ {0,y_{it}^{\rm{*}} \leqslant 0} \end{array}} \right. $ |

| $ {y_{it}^{\rm{*}} = \mathop \sum \nolimits_{p = 0}^5 {\beta _{1p}}gvc\_{G_{i{\rm{}}t - p}} + \mathop \sum \nolimits_{p = 0}^5 {\beta _{2p}}gvc\_N{G_{i{\rm{}}t - p}} } +{\beta _3^{\rm{'}}control{s_{it}} + {u_i} + {\varepsilon _{it}}} $ |

其中,被解释变量yit被替换为民营创投参与企业融资的金额(百万元)。表5中的后四列报告了Tobit模型的回归结果。首先,当p=0时,变量gvct、gvc_Gt和gvc_NGt的结果都显著为负。这说明无论是总体的还是按管理机构所有权性质分类后的引导基金,都会挤出同轮融资中民营创投的参与金额。这一结果在很大程度上是因为我们控制了项目企业的融资额度,而引导基金在投资当轮占有了部分融资额度,所以估计结果为负。从参与企业融资的当轮看,引导基金挤出了民营创投的投资额,但提高了民营创投参与融资的概率,因而这一结果与上文的研究结论并不矛盾。其次,虽然在总体与分类研究中,引导基金对民营创投参与金额的当期影响都显著为负,但是包含滞后变量后的累积影响效应却都显著为正。因此,从民营创投的投资金额看,引导基金的引导效果也很明显。对于滞后变量,绝大多数结果都显著大于0,说明引导基金对后续融资中民营创投的参与额度具有持续的正向影响。最后,除了p=0和p=5时,其他取值下gvc_NGt−p−gvc_Gt−p都显著为正。这表明从民营创投的参与规模看,非国有机构管理下的引导基金具有更强的引导效应。上述稳健性检验结果与上文的研究一致。

六、结论与政策含义

本文认为,引导效应本质上源于引导基金的“信号作用”,引导基金对企业的投资行为能够传递额外的信息,影响民营创投对被投资企业的认可度,进而吸引其参与企业融资。此外,与其他信息传递过程一样,引导作用也有一个持续过程,使得引导基金能够在企业后续轮次融资中持续影响民营创投的参与选择。本文基于投中集团CVSource数据库中2006−2018年的投资事件,构建企业融资情况的非平衡面板数据进行了实证分析。结果表明,引导基金不仅对同轮融资中的民营创投起到了引导作用,还会激发其参与企业的后续融资。此外,本文还对比了国有机构与非国有机构管理下的引导基金的引导效应差别。与国有机构相比,非国有机构管理下的引导基金具有更强的引导效应。本文进一步分析了国有与非国有管理机构在运营模式上的差别。研究结果表明,从引导基金的引导效应角度看,市场化运作方式会显著提高政策性资金的使用效率。

本文的研究结论具有重要的政策含义:首先,在我国经济“脱实向虚”的大环境下,实体经济的发展面临诸多困难。而作为实体经济中的“新生儿”,创业企业更是面对十分残酷的生存与发展压力。本文验证了引导基金的引导效应,这为政府提供了一种“拉虚向实”的政策手段。国家应鼓励地方政府及相关部门设立并积极运用创投引导基金,引领民营资本投向创投市场,从而为我国创业企业提供资本支持,为技术进步和经济增长提供动力。其次,在引导基金的运作方面,地方政府及相关部门应积极推动引导基金与市场化的非国有管理机构合作。同时,对于其他政策性资金,有关部门也可以尝试提高其市场化运作程度,为改善政策性资金的运作效率提供一个新思路。最后,政府还应对引导基金的投资选择施加更有效的限制,优化引导基金管理者的激励机制,使引导基金能够更多更早地投向正外部性显著且符合经济长期增长要求的创业企业,而并非只选择投资“风险低、收益高”的企业。

① 例如,《国务院关于实施〈国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020)〉若干配套政策的通知》(国发〔2006〕6号),《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于创业投资引导基金规范设立与运作指导意见的通知》(国办发〔2008〕116号),《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》(国发〔2015〕32号)。

② 参见https://www.chinaventure.com.cn/report/1010-20191022-1576.html。

③ 例如,SBIR的融资担保和LSVCC的税费补偿模式。

④ 对我国创投引导基金而言,各地方的运营情况大相径庭,甚至存在部分地区的引导基金自设立之日起并未参与过任何一轮融资。

⑤ 例如,Dahaj等(2018)利用创投机构首轮创业投资的微观数据,分析了LSVCC的引导作用,得到了与Cumming等(2017)截然相反的结论。

⑥ 《国务院关于印发减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法的通知》(国发〔2001〕22号)、《财政部 国资委 证监会 社保基金会关于印发〈境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法〉的通知》(财企〔2009〕94号)等国有股转持政策相继出台,大大限制了国有创投基金中政府的出资比例,增大了国有机构的增值动力,弱化了其引导职能。

⑦ 需要注意的是,本文中提及的管理机构指的是引导基金母基金的管理机构,而并不是其参股项目子基金的运营机构。

⑧ 对于研究时已经完成上市的企业,自身情况数据来自企业招股说明书。

⑨ 对于企业在同一年份内发生的多轮融资,本文将其归为同一轮融资:融资金额为各轮融资金额的总和,ROA为各轮融资时原始数据的均值。

⑩ 本文将创投机构声誉指标设定为前三年机构的投资额占整个创投市场的份额。

⑪ 根据科技部、财政部、国家税务总局发布的《高新技术企业认定管理办法》,本文将属于《国家重点支持的高新技术领域》的企业认定为高新技术企业,Hightech取值为1,否则为0。

⑫ 根据2007−2018年发布的《中国创业风险投资发展报告》,在本文的研究期间内,我国的创投机构主要集中在广东(深圳)、江苏、浙江、北京和上海,这些地区的创投机构数量历年来都占全国的半数以上。因此,对于处在上述地区的项目企业,Area取值为1,否则为0。

⑬ 在本文的研究期间内,我国A股市场经历了3次IPO暂停,分别在2006年、2009年和2013年。对于这三年的样本观测值,ConIPO取值为1,否则为0。

⑭ 在本文的研究期间内,我国在2007年、2009年、2015年和2016年分别颁布了四项针对全国范围内创投机构的税收优惠政策。基于此,Taxpol在2007年之后取1,2009年之后取2,2015年之后取3,2016年之后取4。四项政策分别为《财政部 国家税务总局关于促进创业投资企业发展有关税收政策优惠通知》(财税〔2007〕31号)、《国家税务总局关于实施创业投资企业所得税优惠问题的通知》(国税发〔2009〕87号)、《财政部国家税务总局关于将国家自主创新示范区有关税收试点政策推广到全国范围实施的通知》(财税〔2015〕41号)以及《关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知》(财税〔2016〕101号)。

⑮ 民营创投参与率等于子样本中的民营创投参与的投资事件数与创业投资事件总数之比。

⑯ 在75次、100次、125次、150次和200次Halton抽样下,参数估计结果不存在明显差别。受篇幅限制,文中仅报告了抽样100次时的估计结果。此外,为了满足识别要求,模型(1)中两个选择方程的解释变量不完全一致。

| [1] | 董建卫, 郭立宏. 参股对象选择对引导基金参股投资杠杆效应的影响研究[J]. 投资研究, 2016(5): 60–75. |

| [2] | 董建卫, 王晗, 郭立宏. 引导还是挤出? ——引导基金投资对私人创投投资的影响[J]. 西北大学学报(哲学社会科学版), 2017(3): 87–97. |

| [3] | 李庆海, 李锐, 王兆华. 农户土地租赁行为及其福利效果[J]. 经济学(季刊), 2011(1): 269–288. |

| [4] | 施国平, 党兴华, 董建卫. 引导基金能引导创投机构投向早期和高科技企业吗? ——基于双重差分模型的实证评估[J]. 科学学研究, 2016(6): 822–832. DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2016.06.004 |

| [5] | 燕志雄, 张敬卫, 费方域. 代理问题、风险基金性质与中小高科技企业融资[J]. 经济研究, 2016(9): 132–146. |

| [6] | 杨敏利, 李昕芳, 仵永恒. 政府创业投资引导基金的引导效应研究[J]. 科研管理, 2014(11): 8–16. |

| [7] | 杨敏利, 王晗, 董建卫. 政府引导基金能引导社会资金进入创投市场吗?[J]. 中国科技论坛, 2015(11): 107–111. DOI:10.3969/j.issn.1002-6711.2015.11.019 |

| [8] | 叶小杰. 风险投资声誉是否影响基金募集行为[J]. 山西财经大学学报, 2017(11): 29–42. |

| [9] | 叶小杰, 王怀芳. 风险投资声誉研究述评及展望[J]. 管理世界, 2016(11): 184–185. |

| [10] | 左志刚, 石方志, 谭观钦. 国有创投发挥了引导作用吗? ——基于鉴证机理的实证检验[J]. 财经研究, 2017(12): 17–29. |

| [11] | Armour J, Cumming D J. The legislative road to silicon valley[J]. Oxford Economic Papers, 2006, 58: 596–635. DOI:10.1093/oep/gpl007 |

| [12] | Brander J A, Du Q Q, Hellmann T F. The effects of government-sponsored venture capital: International evidence[J]. Review of Finance, 2015, 19(2): 571–618. DOI:10.1093/rof/rfu009 |

| [13] | Buzzacchi L, Scellato G, Ughetto E. The investment strategies of publicly sponsored venture capital funds[J]. Journal of Banking & Finance, 2013, 37(3): 707–716. |

| [14] | Carpenter R E, Petersen B C. Capital market imperfections, high-tech investment, and new equity financing[J]. The Economic Journal, 2002, 112: F54–F72. DOI:10.1111/1468-0297.00683 |

| [15] | Chamberlain G. Panel data[A]. Griliches Z, Intriligator M D. Handbook of econometrics[M]. Amsterdam: Elsevier, 1984. |

| [16] | Cumming D J. Fake science and bad public policy: Lessons from venture capital[J]. SSRN Electronic Journal, 2018. |

| [17] | Cumming D J. Public economics gone wild: Lessons from venture capital[J]. International Review of Financial Analysis, 2014, 36: 251–260. DOI:10.1016/j.irfa.2013.10.005 |

| [18] | Cumming D J. Government policy towards entrepreneurial finance: Innovation investment funds[J]. Journal of Business Venturing, 2007, 22(2): 193–235. DOI:10.1016/j.jbusvent.2005.12.002 |

| [19] | Cumming D J, Dai N. Local bias in venture capital investments[J]. Journal of Empirical Finance, 2010, 17(3): 362–380. DOI:10.1016/j.jempfin.2009.11.001 |

| [20] | Cumming D J, Johan S. Pre-seed government venture capital funds[J]. Journal of International Entrepreneurship, 2009, 7: 26–56. DOI:10.1007/s10843-008-0030-x |

| [21] | Cumming D J, Li D. Public policy, entrepreneurship, and venture capital in the United States[J]. Journal of Corporate Finance, 2013, 23: 345–367. DOI:10.1016/j.jcorpfin.2013.09.005 |

| [22] | Cumming D J, Macintosh J G. Crowding out private equity: Canadian evidence[J]. Journal of Business Venturing, 2006, 21(5): 569–609. DOI:10.1016/j.jbusvent.2005.06.002 |

| [23] | Dahaj A S, Cozzarin B P, Talebi K. Revisiting the canadian public policy towards venture capital: Crowding-out or displacement[J]. Science and Public Policy, 2018, 45(5): 719–730. |

| [24] | Da Rin M, Nicodano G, Sembenelli A. Public policy and the creation of active venture capital markets[J]. Journal of Public Economics, 2006, 90(8−9): 1699–1723. DOI:10.1016/j.jpubeco.2005.09.013 |

| [25] | De Clercq D, Sapienza H J. Effects of relational capital and commitment on venture capitalists’ perception of portfolio company performance[J]. Journal of Business Venturing, 2006, 21(3): 326–347. DOI:10.1016/j.jbusvent.2005.04.007 |

| [26] | Devenow A, Welch I. Rational herding in financial economics[J]. European Economic Review, 1996, 40(3−5): 603–615. DOI:10.1016/0014-2921(95)00073-9 |

| [27] | Hochberg Y V, Rauh J D. Local overweighting and underperformance: Evidence from limited partner private equity investments[J]. The Review of Financial Studies, 2013, 26(2): 403–451. DOI:10.1093/rfs/hhs128 |

| [28] | Inderst R, Müller H M. The effect of capital market characteristics on the value of start-up firms[J]. Journal of Financial Economics, 2004, 72(2): 319–356. DOI:10.1016/j.jfineco.2003.06.001 |

| [29] | Kano S. Like husband, like wife: A bivariate dynamic probit analysis of spousal obesities[R]. Mimeo, Osaka Prefecture University, 2008. |

| [30] | Krishnan C N V, Ivanov V I, Masulis R W, et al. Venture capital reputation, post-IPO performance, and corporate gover- nance[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2011, 46(5): 1295–1333. DOI:10.1017/S0022109011000251 |

| [31] | Leleux B, Surlemont B. Public versus private venture capital: Seeding or crowding out? A pan-european analysis[J]. Journal of Business Venturing, 2003, 18(1): 81–104. DOI:10.1016/S0883-9026(01)00078-7 |

| [32] | Lerner J. The government as venture capitalist: The long-run impact of the SBIR program[J]. The Journal of Business, 1999, 72(3): 285–318. DOI:10.1086/209616 |

| [33] | Lerner J. When bureaucrats meet entrepreneurs: The design of effective ‘public venture capital’ programmes[J]. The Economic Journal, 2002, 112: F73–F84. DOI:10.1111/1468-0297.00684 |

| [34] | Nahata R. Venture capital reputation and investment performance[J]. Journal of Financial Economics, 2008, 90(2): 127–151. DOI:10.1016/j.jfineco.2007.11.008 |

| [35] | Newey W K. Efficient estimation of limited dependent variable models with endogenous explanatory variables[J]. Journal of Econometrics, 1987, 36(3): 231–250. DOI:10.1016/0304-4076(87)90001-7 |

| [36] | Nielsen H S, Rosholm M, Smith N, et al. Qualifications, discrimination, or assimilation? An extended framework for analysing immigrant wage gaps[J]. Empirical Economics, 2004, 29(4): 855–883. DOI:10.1007/s00181-004-0221-9 |

| [37] | Poirier D J. Partial observability in bivariate probit models[J]. Journal of Econometrics, 1980, 12(2): 209–217. |