2020第46卷第1期

2. 上海财经大学 信息管理与工程学院,上海 200433

2. School of Information Management and Engineering,Shanghai University of Finance and Economics,Shanghai 200433,China

一、引 言

近年来,互联网金融发展如火如荼,不知不觉地改变了人们的生活。在城市,人们已习惯了出门只带手机而不带现金。在农村,随着硬件设施的逐步完善,互联网金融业务发展也较快。互联网金融具有传统金融所不具备的优势(谢平和邹传伟,2012)。比如,互联网金融的营业时间和对象不受时空限制(吴晓求,2015),使用门槛和交易成本较低(王国刚和张扬,2015),供需双方的信息也比较透明(周立,2007)。因此,互联网金融有利于促使金融资源流向传统金融所忽视的小微领域,特别是金融分支机构难以触及的农村地区,从而整体上有利于实现金融普惠(宋晓玲和侯金辰,2017)。2016年,我国发布《2016—2020年普惠金融发展规划》,明确提出“发挥互联网促进普惠金融发展的有益作用”。在利用互联网金融实现金融普惠,并最终打赢脱贫攻坚战的过程中,各级政府部门责无旁贷,理应各司其职。有学者深入探讨了中央政府应如何更好地监管互联网金融(李有星等,2014;杨东,2015;刘芬华等,2016;潘静,2018),如何激励金融机构增加金融供给(McKillop等,2007;Koku,2015)。那么,政府应如何从需求角度精准致力于农村互联网金融普惠呢?

2017年,上海财经大学的“千村调查”以“农村互联网应用状况”为主题,深入调查了农户在互联网业务方面的需求和运用情况,以及政府开展的各项具体工作。调查发现,各地互联网金融普惠发展水平存在较大的差异。粟芳和方蕾(2016b)认为,“有为政府”在农村普惠金融的发展过程中具有非常重要的作用。那么,政府应主要在哪些方面下功夫,才能精准地从需求侧促进农村互联网金融发展呢?本文基于农村互联网金融的一手调查数据,从需求侧进行了分析,得到以下结论:(1)政府行为并不直接对农村互联网金融普惠产生作用,而是通过引导和培育农户的互联网习惯产生间接作用;(2)政府在培育农户的互联网习惯时应主要致力于培育其互联网生活习惯;(3)政府可以通过改善互联网设施、采用互联网宣传手段以及提供互联网监督渠道,营造互联网生活环境,从而培育农户的互联网生活习惯,精准致力于农村互联网金融普惠。

二、调查过程及分析

上海财经大学“千村调查”从2008年暑期开始,每年一次。2017年调查组设计了针对农户家庭情况的农户问卷,以及针对村整体情况的村问卷。农户问卷的调查对象是户主,①村问卷的调查对象是村长或村支书。调查采用了定点和返乡两种形式。定点调查由30位老师带领调查团队分赴30个持续调查的样本县,在每个县中的2个代表性乡镇抽取2个代表性行政村,在每个行政村中随机调查50个农户家庭。返乡调查则是学生利用暑期返乡自行开展的调查研究。问卷回收后,初步检查②得到9 450份农户问卷和600份村问卷。农户问卷中设置了一个前置问题“请问您家是否能上互联网”。若回答“没有上互联网”,则不再继续调查。因此,本文最终的研究对象都是具备互联网条件的农户家庭。在剔除了90个没有互联网的农户家庭后,共有9 360份农户问卷。③调查地区涵盖了除港澳台之外的31个省、直辖市和自治区。由于样本数太少而缺乏代表性,本文剔除了北京、天津和海南的问卷。调查研究均基于农户家庭的互联网金融需求,未涉及金融机构的供给情况。调查发现,农村地区的互联网发展势头整体较好。

(一)村村通网络,户户有设备

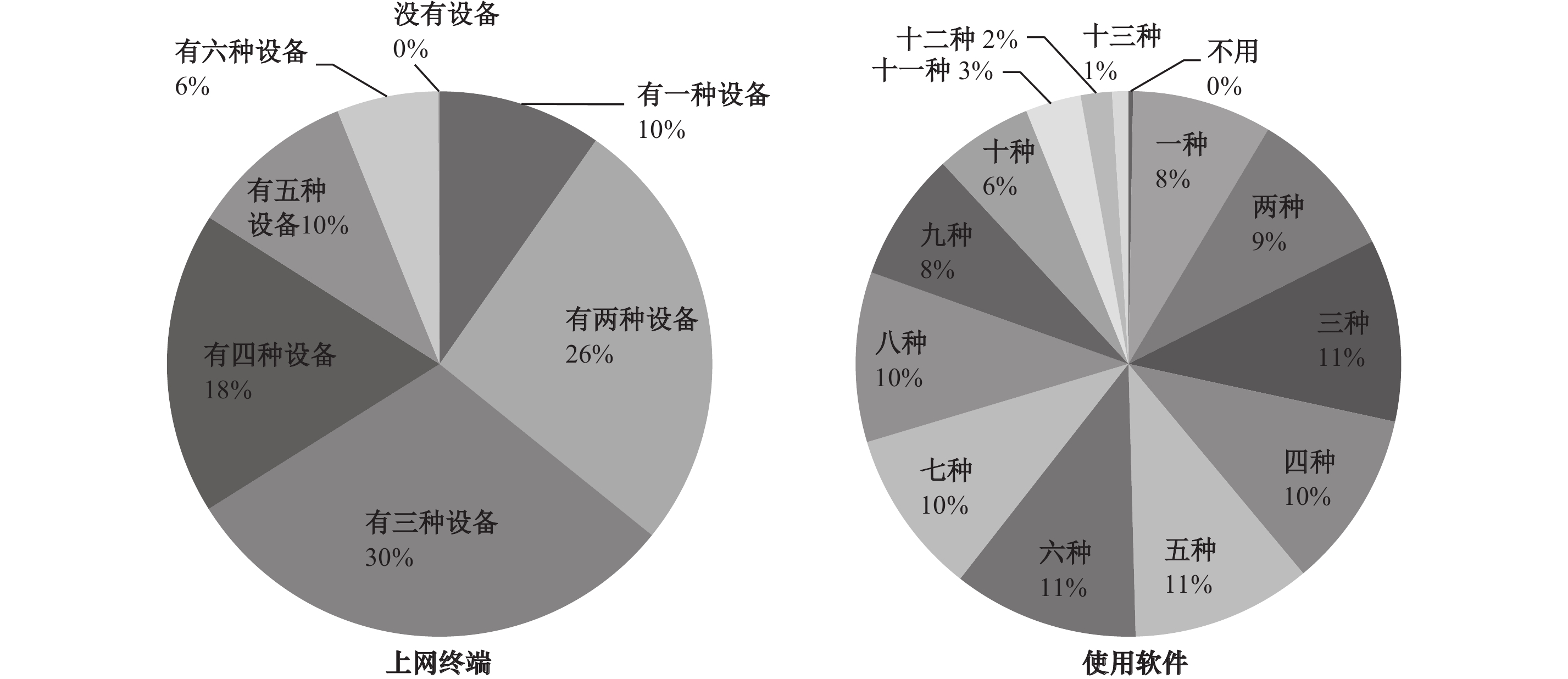

2017年,“村村通网络”已经基本实现。98.66%的村庄安装了有线通、中国电信ADSL、联通宽带等网络。99.32%的村庄至少能够在村委会、家里、村里学校和电商代购点中的一处上网。智能手机拥有率达到了98%。农村网户的平均上网时间为每月99.86个小时。图1显示,99%以上的农户家庭至少有一种设备,④50%左右的农村网户使用六种及以上的软件,⑤其中使用较多的是微信、QQ等社交软件。村村通网络,户户有设备,在农村地区上网已经成为日常生活中不可或缺的一部分。

|

| 图 1 农村网户上网终端设备和使用软件 |

(二)农村生产与生活中普遍使用互联网

2017年,互联网已经渗透到农村网户的生产与生活中(见表1)。6%的农村网户依靠网络销售,5%的农村网户开始从事网络销售。约10%的农村网户在网上采购农用生产资料及农机具。这说明农村生产开始依靠互联网。在生活消费方面,仅17%的农村网户从不网购。27%的农村网户通过互联网进行学习或培训。60%的农村网户从网上获取国家政策信息。互联网已成为农村社交的重要渠道,仅2%的农村网户从不使用社交媒体。可见,农村生产、生活、学习和社交普遍使用互联网。

| 农村生产 | 网络销售是不是家庭经济来源之一 | |||||

| 是 | 6% | 不是,刚开始网络销售 | 5% | 不是,不从事网络销售 | 88% | |

| 在网上采购农用生产资料及农机具的比重 | ||||||

| 不在网上采购 | 91% | 0%—10% | 5% | 10%—30% | 2% | |

| 30%及以上 | 3% | |||||

| 农村生活 | 日常消费中网购的比重 | |||||

| 不网购 | 17% | 0%—10% | 28% | 10%—30% | 30% | |

| 30%及以上 | 25% | |||||

| 农村学习 | 是否通过网络进行学习或培训 | |||||

| 是 | 27% | 否 | 73% | |||

| 从网上获取国家政策信息的情况 | ||||||

| 不从网上获取 | 40% | 每天都会浏览 | 22% | 偶尔会浏览 | 38% | |

| 农村社交 | 每周查看社交媒体(微信、QQ、微博等)的情况 | |||||

| 不登录 | 2% | 24小时在线 | 48% | 每天登录1—2次 | 36% | |

| 每周或农闲时登录 | 14% | |||||

(三)互联网金融的使用集中于生活消费

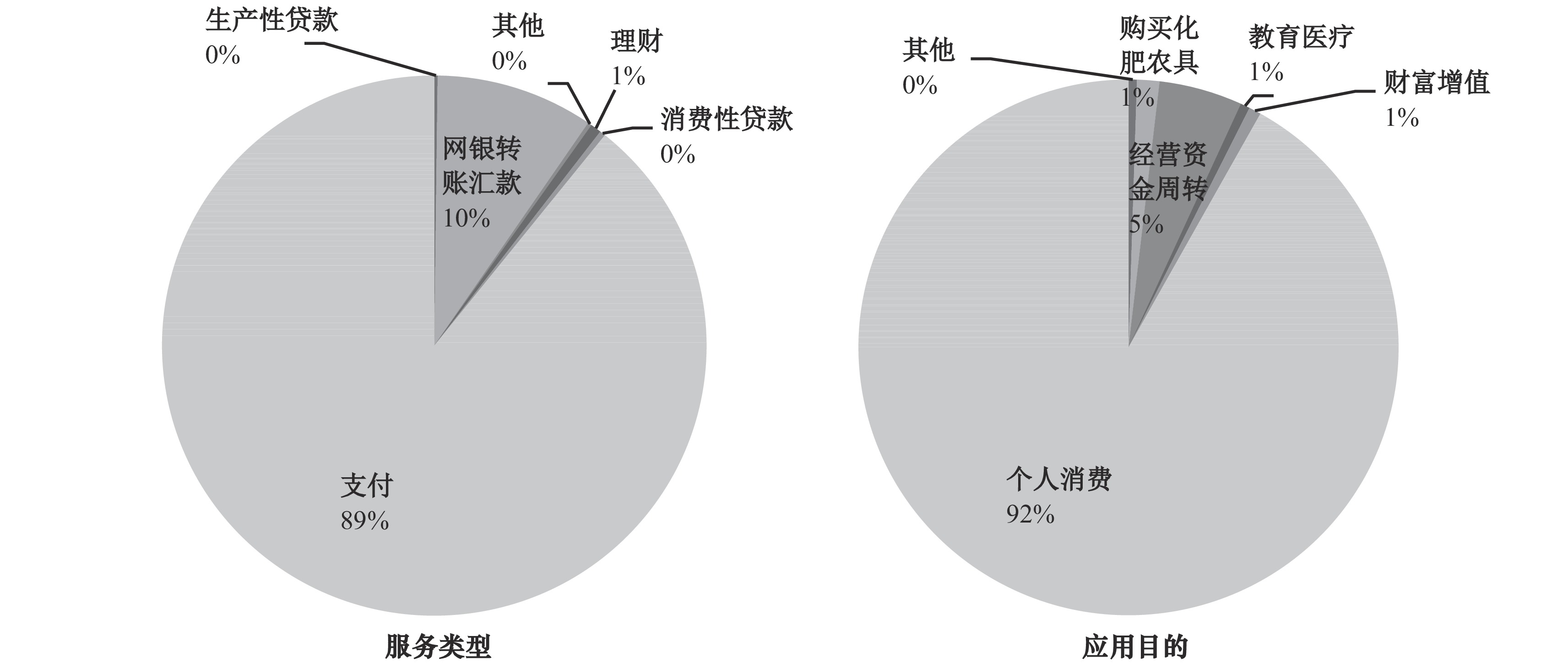

调查显示,88%的农村网户至少听说过互联网金融,而73%正在使用互联网金融。在58%的村庄中,大多数农村网户都会使用互联网金融的新型支付方式,如支付宝、微信支付等(见图2)。农村网户使用互联网金融明显集中在生活消费领域。从使用互联网金融的服务类型来看,89%的农村网户在使用互联网支付;从使用互联网金融的目的来看,92%的农村网户用于个人消费。农村网户在生活消费过程中都使用了互联网金融,并渐渐地开始将互联网金融用于农业生产。

|

| 图 2 农村网户使用互联网金融服务的类型和目的 |

(四)政府政务工作网络化

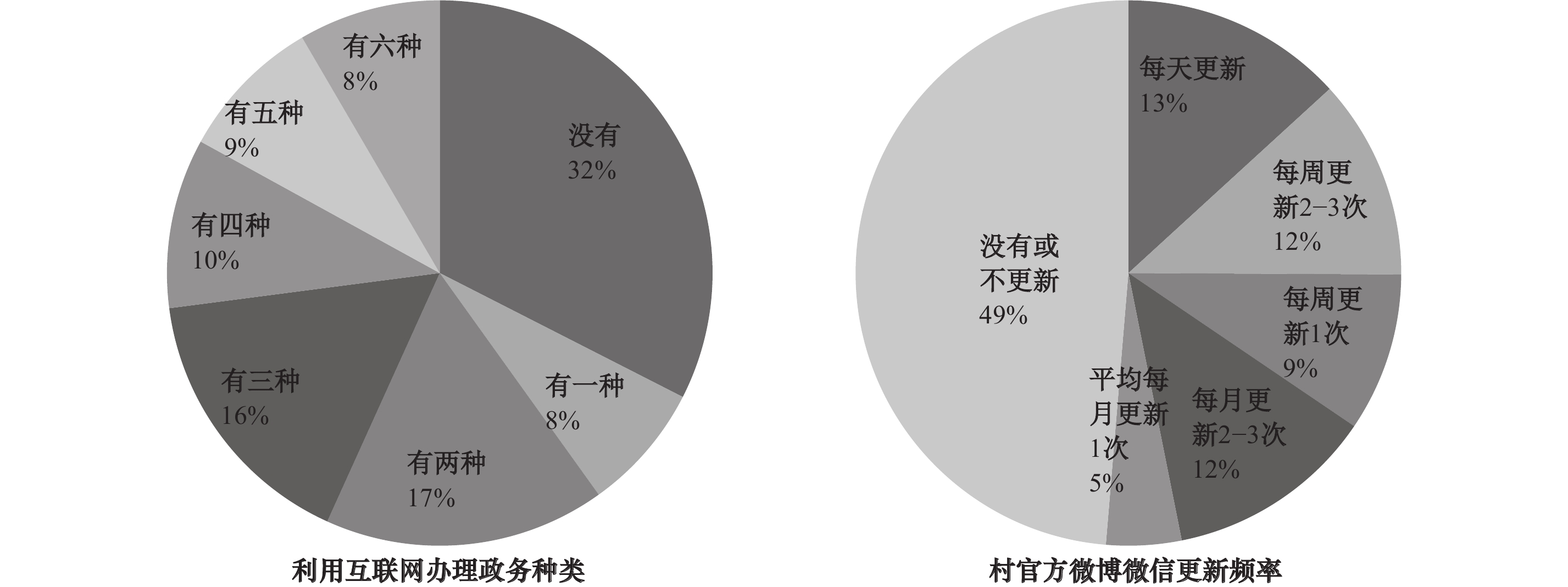

村委会都在将政务工作网络化。68%的村委会通过政府网络系统来办理日常业务,且业务种类较多(见图3)。除了32%的村委会尚未利用互联网外,其他村委会都在互联网上办理政务,合计有三分之一的村委会通过互联网办理两种或三种政务,两者占比分别为17%和16%。53%的村委会表示已经建立了自己的官方微博、公共邮箱或微信群,并且保持了一定的更新频率。13%的村委会每天都更新,12%的村委会则每周更新2—3次,更新还是比较频繁的。

|

| 图 3 村委会利用互联网办理政务情况 |

三、研究假设与实证设计

(一)研究假设

互联网金融是一个中国创造的本土概念,出现之初相关研究大多是理论分析(谢平和邹传伟,2012;李有星等,2014;杨东,2015;韩亚欣等,2016),这些研究为深入理解互联网金融的本质并思考普惠金融发展之路提供了有益的启示。谢平等(2014)认为,互联网金融具有跨越时空和低成本的特征,天生就具有明显的普惠性。马九杰和吴本健(2014)认为,互联网金融的本质特征有利于促进农村贫困地区的普惠金融。丁杰(2015)认为,互联网金融与传统普惠金融存在内在的耦合性,互联网金融的蓬勃发展为构建我国普惠金融体系带来了新的契机。北京大学互联网金融研究中心课题组(2016)衡量了全国到地级城市的互联网金融发展水平。姚耀军和施丹燕(2017)发现,互联网金融能够有力促进普惠金融水平提升,但在各地区间存在较大差异,本身的普惠度有待提高。

如何提高互联网金融普惠度呢?在传统普惠金融的研究中,学者发现社会人口学特征、家庭经济状况、心理因素(Jianakoplos和Bernasek,1998;Devlin,2005;Puri和Robinson,2007)、收入水平(王志军,2007;王修华等,2013)、金融知识(田霖,2007)、金融消费习惯(李涛等,2010)、市场竞争(Gimet和Lagoarde-Segot,2012)以及地方财政(张国俊等,2014)等影响因素。借鉴传统金融普惠的研究,学者认为影响因素包括信贷排斥、价格排斥(王倩和王广轩,2017;何婧等,2017)、自我排斥(吴本建等,2017)、地理排斥(廖理等,2014;刘传明等,2017)以及工具排斥(马九杰和吴本健,2014;吴本健等,2017)等。上述影响因素分别来自供给方、需求方和宏观环境。从需求角度分析,田霖(2007)以及李涛等(2010)认为,收入、学历、年龄、知识等因素的共同影响导致消费者具有特殊的习惯,进而影响最终的普惠水平。粟芳和方蕾(2016a)认为消费者因素是最重要的,何婧等(2017)认为消费者的习惯在互联网金融中更是如此。千村调查是针对需求侧的调查研究,如何从需求角度提高互联网金融普惠度呢?根据上述文献回顾,本文提出以下假设:

假设1:农户的互联网习惯影响农村地区的互联网金融普惠水平。

政府也是学者集中研究的对象之一。许多学者认为,政府在促进传统金融普惠方面具有非常重要的作用(Drakeford和Sachdev,2001;Mitton,2008;Solo,2008;Koku,2015)。田霖(2011)以及张国俊等(2014)认为,政策支持和高效的政府管理有利于促进普惠金融。粟芳和方蕾(2016b)证实了“有为政府”在促进传统金融普惠方面的重要作用。政府应创造适合金融发展的大环境(Koku,2015),包括法制环境(De Koker,2006)和信用环境(McKillop等,2007)等,制定包括补贴在内的扶持政策(McKillop等,2007;田霖,2011;焦瑾璞等,2015),落实和加大基础设施投入(O’Sullivan,2000;李建军和王德,2015)。相关文献也肯定了政府在互联网金融发展过程中的作用(高红冰,2015;苏颖和芮正云,2015),并从政府规制(刘芬华等,2016;潘静,2018)和风险监管(李有星等,2014;杨东,2015)等角度进行了研究。那么,从农户需求角度出发,政府应如何致力于互联网金融普惠进而促进普惠金融呢?本文提出以下假设:

假设2:政府在互联网方面的投入和行为影响农村地区的互联网金融普惠水平。

如果假设1和假设2成立,那么农户的互联网习惯与政府在互联网方面的投入和行为具有什么关系呢?金融机构和农村网户是互联网金融市场的供给方和需求方,各级政府是外部的第三方。在市场经济中,作为第三方的政府无法“拉郎配式”地强行将供给和需求相匹配,而只能分别在供给侧和需求侧采取若干措施进行鼓励、引导和扶持。从需求侧分析,政府行为可能通过影响农村网户的互联网习惯,使其学习并适应互联网生活,产生互联网金融需求,从而提高互联网金融普惠水平。也就是说,政府行为可能无法直接影响互联网金融普惠度,而是通过影响农村网户的互联网习惯而间接促进互联网金融普惠。本文提出以下假设:

假设3:政府行为并不直接影响农村互联网金融普惠水平,而是通过影响农村网户的互联网习惯而间接发挥作用。

(二)实证设计

本文将从需求角度入手,分析政府在促进互联网金融普惠中的作用。相关变量定义和实证分析方法如下:

1. 互联网金融普惠度的衡量

北京大学互联网金融研究中心课题组(2016)衡量了全国到地级城市的互联网金融发展水平,采用的数据来自蚂蚁金服与其他代表性互联网金融企业,也有学者使用人均贷款余额来代替(吴本健等,2017)。本文在粟芳和方蕾(2016a)的基础上,采用与普惠金融含义一致的指标体系来度量互联网金融普惠度,从表象入手建立渗透度、使用度和效用度三指标体系(Beck等,2007)。其中,渗透度反映了互联网金融在农村地区的覆盖情况,使用度刻画了农村网民使用互联网金融的频率,效用度则衡量了互联网金融服务的有效性和农村网民的满意度。表2报告了各指标对应的“千村调查”问题及赋值。

| 渗透度 | 村AA8:本村村民是否大部分会使用支付宝、微信支付等新型支付方式?是为2,不清楚为1,否为0

农户D1.2:从金融机构提供的服务分类来看,你听说过的互联网金融主要有哪些服务?有一种为1,有两种为2,以此类推,没听说为0 |

| 使用度 | 农户D2.5&D3.1:如果你家愿意使用或使用过互联网金融,从金融机构提供的服务分类来看,你愿意使用或使用过的有哪些服务?有一种为1,有两种为2,以此类推,不愿意使用为0

农户D3.3:从你家第一次使用互联网金融服务,到现在用了多长时间?不到半年为1,半年到1年为2,1年到2年为3,2年到3年为4,3年以上为5,未使用过为0 |

| 效用度 | 农户D2.4:即使有互联网金融,你家不使用的原因是什么?不安全为0,不方便为2,费用太高为1,没有合适的产品为1,不会用为3,已经使用和愿意使用为4

农户D2.6&D3.4:如果你家愿意使用或使用过互联网金融,从金融支出的应用点来看,你家愿意使用或使用过什么?有一种为1,有两种为2,以此类推,不愿意使用为0 |

2. 影响因素的指标选择与赋值

习惯是指长时期逐渐养成的、一时不容易改变的行为、倾向或社会风尚。在长时间接触某种新情况之后,人们会逐渐养成一定的习惯。本文从互联网生活习惯、互联网工作习惯、互联网学习习惯和互联网社交习惯四个方面来衡量互联网习惯,通过观察农村网户在日常生产、生活、学习和社交活动中与互联网形成交集的密度,分析互联网习惯对互联网金融普惠的影响。

千村调查项目调查的村委会是由村民选举产生的群众性自治组织,是代表政府的最基层组织。乡镇政府和村委会是上级政府相关政策和项目的具体实施者,最了解国家相关政策。村委会的问卷调查能真实反映农村互联网金融的实施情况。另外,村委会与农户朝夕相处,能够引导和影响农村家庭的行为。对于政府行为变量,本文借鉴粟芳和方蕾(2016b)的研究,结合村委会的职权范围,着重考虑政府对农村网户的引导和培育以及带头和示范作用,从互联网设施、互联网培训、互联网政务、互联网宣传、互联网金融和互联网监督六个方面进行衡量(见表3)。

| 农村网户的

互联网习惯 |

互联网生活习惯 | 农户B2.3:通过上网设备使用哪些软件或应用(可多选)?有一项为1,有两项为2,以此类推,没有为0 |

| 互联网工作习惯

(两项之和) |

农户C1.1:网络销售是不是家庭经济来源之一?是为2,刚开始网络销售为1,不从事网络销售为0

农户C3.7:在网上采购农用生产资料及农机具的比重是多少?没有为0(结合C3.1和C3.2),10%以下为0.4,10%—20%为0.8,20%—30%为1.2,30%—50%为1.6,50%及以上为2 |

|

| 互联网学习习惯

(两项之和) |

农户E1.1和E1.2:从网上获取国家政策信息的习惯是什么?每天都会浏览为2,偶尔会浏览为1,不会为0

农户F3.2:过去1年在网络教育和学习上大概的时间花费有多少个小时?按实际取值,最大值为2,最小值为0,进行标准化处理 |

|

| 互联网社交习惯 | 农户G1.5:每周查看社交媒体的次数是多少?24小时在线为4,每天登录1—2次为3,每周登录1—2次为2,农闲时登录为1,不登录为0 | |

| 政府行为 | 互联网设施

(两项相乘) |

村AA4(1):本村是否配有公共电脑供村民和学生使用?没有配置专门的公用电脑为0,有些电脑可在某些时段公用为1,有专门的公用电脑为2

村AA4(2):本村是否配有公共网络供村民和学生使用?没有配置公用WIFI为0,有WIFI且村民需要时可用为1,有WIFI且密码公开为2 |

| 互联网培训 | 村AA6:过去1年本村在互联网教育和学习方面的累计培训时间 | |

| 互联网政务 | 村AA15和AA16:村委会通过政府网络系统处理的业务主要有哪些?有一项为1,有两项为2,以此类推,没有为0 | |

| 互联网宣传

(两项相乘) |

村AA19:本村是否利用官方微博账号、公共邮箱或微信群来宣传政策信息和民生信息(是为1,否为0),以及本村或本地的特色产品、旅游等(是为1,否为0),两项相加

村AA20:本村更新官方微博、微信群内容的频率如何?每天更新为5,每周更新2—3次为4,一周更新一次为3,每月更新2—3次为2,平均每月更新一次为1,其他为0 |

|

| 互联网金融 | 村AA13:农信社等金融机构是否在本村发放过“扶农卡”等,用于支持村民小额循环贷(放贷后,还贷或续贷可以通过互联网完成),是为2,不清楚为1,否为0 | |

| 互联网监督 | 村AA20:对于社会热门话题以及与自身利益相关的公共事务问题,本村是否会在公共平台(如微信、微博等)让村民积极参与讨论或者留言,从而监督各部门相关职能?总是为3,经常为2,偶尔为1,从来没有为0 |

互联网金融普惠度、农村网户的互联网习惯与政府行为是本文的三个核心变量,它们均是由多指标综合后得到的单一指标。各指标量纲各不相同,均需进行标准化处理;然后,采用客观赋权法中的信息熵法,在利用样本信息的基础上排除主观因素的影响(粟芳和初立苹,2013),将多指标综合为单一指标。参考普惠金融研究文献,本文还控制了其他影响互联网金融普惠度的一些变量(见表4)。控制变量数据也来自2017年“千村调查”。

| 变量名称 | 变量定义 | 文献出处 |

| 经济状况 | 村C2.1:去年本村人均纯收入(万元) | Kempson和Whyley(1999) |

| 地形地貌 | 村D0:平原为4,丘陵和盆地为3,山地为2,高原为1 | Singh等(2013) |

| 交通运输 | 村I1.1:本村距离最近的公路公里数的倒数乘以道路等级(高速为4,国道为3,省道为2,乡村公路为1) | Church等(2000) |

| 人口流动

(两项之和) |

流出:村B1.1:本村劳动力外出打工(本县+本省+外省)比例

流入:村B6.1:最近一年本村农民的返乡比例 |

霍焰(2013) |

| 环境质量 | 村H2:当地生态环境,严重污染为0,有些污染为1,几乎无污染为2 | 祁毓等(2015) |

| 最低保障 | 村G9:最低生活保障线/人均纯收入 | 王静等(2014) |

| 医疗水平 | 村F1:村医疗室和私人诊所总和 | 李卫平等(2003) |

| 年龄 | 农户A2.1:实际年龄 | |

| 性别 | 农户A2.2:男为1,女为0 | |

| 教育程度 | 农户A2.4:研究生为7,大学为6,大专为5,中专为4,高中、职高或技校为3,初中为2,小学及以下为1 | Guiso等(2008)、李涛等(2010) |

| 家庭收入 | 农户A3.1:家庭年收入为10万元及以上为5,5—10万元为4,2—5万元为3,0.5(含)—2万元为2,0.5万元以下为1 | 田霖(2007) |

3. 实证分析方法的选择

在对各调查问题进行赋值,并采用熵值法得到互联网金融普惠度、互联网习惯与政府行为这三个核心变量之后,本文将深入分析三者之间的关系。被解释变量为互联网金融普惠度,解释变量为农村网户的互联网习惯和政府行为。本文采用最小二乘法进行回归分析,通过观察解释变量互联网习惯和政府行为的系数,检验假设1和假设2是否成立。

为了检验假设3,证实政府行为是通过影响农村网户的互联网习惯而间接作用于互联网金融普惠度的,本文将采用结构方程模型(SEM)。结构方程是路径分析的一种。路径分析是一种分析多变量间复杂因果关系的建模方法(侯杰泰等,2004)。路径分析是多变量线性分析的拓展,一般不要求各变量间具有相互独立的关系,比较适合分析含有间接影响关系的多变量依存性问题。通常来说,基于最小二乘法的传统路径分析被称为路径分析,而基于极大似然估计法的路径分析被称为结构方程模型(SEM)。在涉及多原因、多结果的关系或者变量不可直接观测时,结构方程模型可以弥补传统研究方法的不足,常用于社会科学、心理学等领域(王芳,2013)。本文的三个核心变量均是基于问卷调查赋值的潜变量,而非直接观测变量,因而采用结构方程模型比较合适。在结构方程模型中可提出一个假设的特定因子结构,并检验其与实际数据是否相吻合。具体过程如下:首先,设定反映多变量关系的方程组;其次,判断方程组是不是可识别模型,以证实模型的准确性;再次,对于可识别模型,收集显变量的数据,利用极大似然估计或广义最小二乘估计等方法来估计未知参数,找出具有显著影响的路径;最后,根据回归结果绘制路径图,以反映变量间的因果关系。路径图会显示各变量间的影响途径及方向,并使用带箭头的线表示预先设定的变量间关系。实际上,图中每条路径都可表示成一个回归方程。根据假设3,首先基于一级指标进行分析,结构方程组设定如下:

| $ \left\{ {\begin{aligned} & {Ind = {\beta _1}Gov + {\varepsilon _1}}\\ & {IFI = {\alpha _1}Ind + {\beta _2}Gov + {\varepsilon _2}} \end{aligned}} \right. $ | (1) |

其中,IFI表示互联网金融普惠度,Ind表示农村网户的互联网习惯,Gov表示农村网户所在地政府的行为。我们通过观察式(1)中各变量系数的大小及显著性,可以分析政府行为影响互联网金融普惠度的路径。本文将进一步基于二级指标来探寻政府应采取的精准路径,结构方程组设定如下:

| $ \left\{ {\begin{aligned} & {In{d_{i\left( {4 \times 1} \right)}} = {\beta _{3\left( {4 \times 6} \right)}}Go{v_{j\left( {6 \times 1} \right)}} + {\varepsilon _3}}\\ & {IFI = {\alpha _{2\left( {1 \times 4} \right)}}In{d_{i\left( {4 \times 1} \right)}} + {\beta _{4\left( {1 \times 6} \right)}}Go{v_{j\left( {6 \times 1} \right)}} + {\varepsilon _4}} \end{aligned}} \right. $ | (2) |

其中,Govj表示政府行为中的第j个二级指标,Indi表示农村网户互联网习惯中的第i个二级指标。这实际上是矩阵计算,下标括号内为矩阵的维度。

四、实证结果分析

(一)描述性统计

根据表2和表3中核心变量的定义,本文采用熵值法,求出各指标熵值,得到各二级指标的权重。从表5中可以看到,在互联网金融普惠度的三个二级指标中,使用度的权重最高,渗透度次之。因此,农村网户使用互联网金融的情况是互联网金融普惠的最佳展现。在农村网户的互联网习惯中,互联网工作习惯的熵值最高(70.67%),说明农村网户的互联网工作习惯的影响最大。人的一生中绝大部分时间都是在工作,工作中所形成的习惯反映了互联网习惯中的主要特征,也影响着其他各种互联网习惯。政府行为的各二级指标的权重相差不大,相对而言,政府所组织的互联网培训和投入的互联网设施最能反映政府行为。根据表5中的权重,结合表2和表3中各调查问题的赋值,我们得到各核心变量的取值。本文变量的描述性统计结果见表6。

| 互联网金融普惠度 | 渗透度 | 使用度 | 效用度 | |||

| 0.381 | 0.404 | 0.216 | ||||

| 农村网户的互联网习惯 | 互联网生活习惯 | 互联网工作习惯 | 互联网学习习惯 | 互联网社交习惯 | ||

| 0.059 | 0.707 | 0.210 | 0.024 | |||

| 政府行为 | 互联网设施 | 互联网培训 | 互联网政务 | 互联网宣传 | 互联网金融 | 互联网监督 |

| 0.211 | 0.285 | 0.109 | 0.156 | 0.084 | 0.156 | |

| 均值 | 标准差 | 最小值 | 25%分位数 | 中位数 | 75%分位数 | 最大值 | ||

| 核心变量 | 互联网金融普惠度 | 1.815 | 0.879 | 0 | 1.216 | 1.949 | 2.463 | 4.255 |

| 互联网习惯 | 0.764 | 0.554 | 0 | 0.411 | 0.636 | 0.907 | 3.983 | |

| 政府行为 | 0.196 | 0.135 | 0 | 0.101 | 0.174 | 0.290 | 0.601 | |

| 控制变量 | 经济状况 | 1.275 | 1.000 | 0.05 | 0.6 | 1 | 1.6 | 7 |

| 地形地貌 | 3.165 | 0.848 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |

| 交通运输 | 1.439 | 0.945 | 0.02 | 1 | 1 | 2 | 4 | |

| 人口流动 | 0.842 | 0.287 | 0 | 0.681 | 0.9 | 1 | 1.95 | |

| 环境质量 | 1.499 | 0.500 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |

| 最低保障 | 0.040 | 0.083 | 0 | 0.015 | 0.023 | 0.038 | 0.953 | |

| 医疗水平 | 2.171 | 2.175 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 | |

| 年龄 | 38.590 | 13.477 | 10 | 28 | 39 | 48 | 93 | |

| 性别 | 0.540 | 0.498 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |

| 教育程度 | 2.836 | 1.529 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | |

| 家庭收入 | 3.178 | 1.153 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

(二)回归结果分析

本文采用最小二乘法来检验互联网金融普惠度与互联网习惯和政府行为之间的关系。在回归分析时采用三个模型,第一个模型中只有互联网习惯单个变量;第二个模型包括互联网习惯和政府行为两个变量;第三个模型包括互联网习惯、政府行为以及所有控制变量。表7中核心变量互联网习惯和政府行为的回归结果均比较显著,加入控制变量后,R2增大,但整体上不高,这与本文仅考虑了需求侧因素有关。从回归系数来看,农村网户的互联网习惯和政府行为对互联网金融普惠度具有显著的正向影响。本文的假设1和假设2成立。相对而言,农村网户互联网习惯的影响明显大于政府行为的作用效果。从控制变量来看,环境质量、医疗水平和性别对互联网金融普惠度的影响不显著,其他变量的影响均比较显著,其中年龄的影响为负,其他变量的影响则均为正。从系数大小来看,年龄对互联网金融普惠度的影响最大。这表明年纪较轻的农村网户使用互联网金融较多,因而互联网金融普惠度较高。

| 系数 | t值 | 系数 | t值 | 系数 | t值 | |||

| 互联网习惯 | 0.543*** | 37.94 | 互联网习惯 | 0.533*** | 37.41 | 互联网习惯 | 0.385*** | 28.16 |

| 政府行为 | 0.095*** | 10.82 | 政府行为 | 0.081*** | 9.82 | |||

| 经济状况 | 0.052*** | 3.74 | ||||||

| 地形地貌 | 0.019*** | 2.94 | ||||||

| 交通运输 | 0.015** | 1.97 | ||||||

| 人口流动 | 0.026** | 2.04 | ||||||

| 环境质量 | −0.006 | −1.52 | ||||||

| 最低保障 | 0.042* | 1.95 | ||||||

| 医疗水平 | 0.014 | 0.77 | ||||||

| 年龄 | −0.216*** | −17.79 | ||||||

| 性别 | −0.006 | −1.53 | ||||||

| 教育程度 | 0.122*** | 15.26 | ||||||

| 家庭收入 | 0.156*** | 22.46 | ||||||

| 常数项 | 0.323*** | 95.25 | 常数项 | 0.293*** | 68.03 | 常数项 | 0.241*** | 21.89 |

| R2 | 0.133 | R2 | 0.144 | R2 | 0.278 | |||

| 注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。 | ||||||||

(三)结构方程分析

1. 基于一级指标的分析

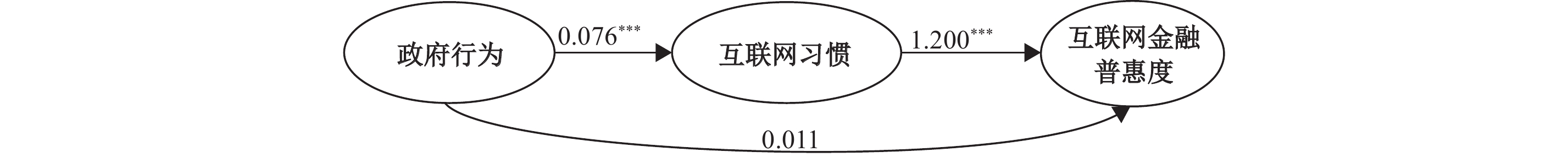

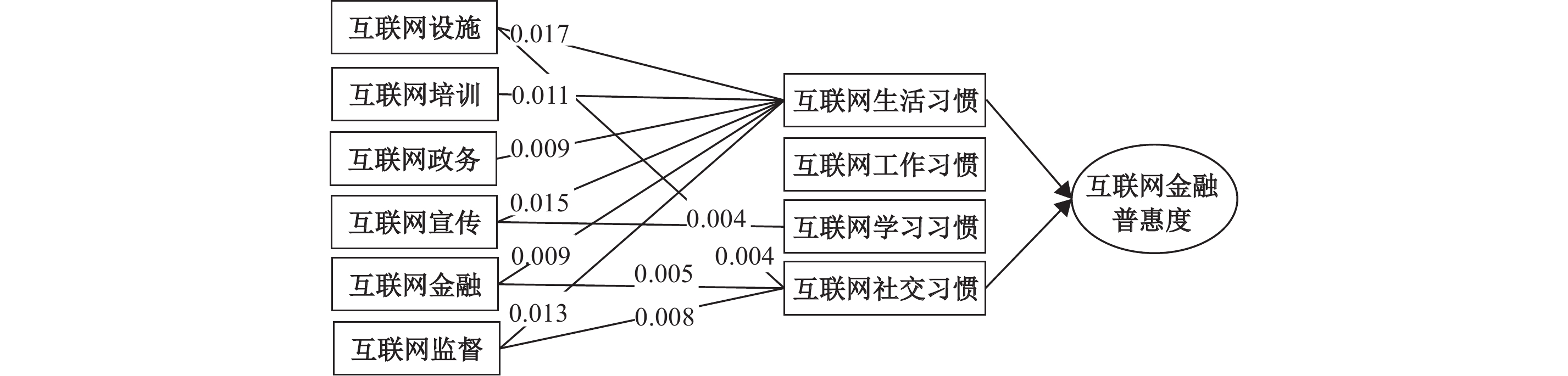

本文采用极大似然法来估计式(1),结果见表8。从中可以看到,当被解释变量为互联网金融普惠度时,解释变量互联网习惯的路径系数为1.200,在1%的水平上显著,而政府行为的路径系数为0.011,并不显著。当被解释变量为农村网户的互联网习惯时,解释变量政府行为的路径系数为0.076,也在1%的水平上显著。这说明在结构方程中,解释变量政府行为对互联网金融普惠度的直接影响是不显著的,而是通过中间变量互联网习惯间接产生作用。互联网金融普惠度、互联网习惯和政府行为之间存在图4所示的影响路径。

|

| 图 4 政府行为影响互联网金融普惠度的路径 |

根据图4中互联网习惯和政府行为对互联网金融普惠度产生影响的显著路径,假设3得到验证。政府行为对互联网金融普惠度的直接影响不显著,而是通过影响农村网户的互联网习惯而间接产生作用。

2. 基于二级指标的分析

本文将进一步深入分析政府行为与互联网习惯二级指标之间的关系。上文检验表明假设3成立,即政府行为不会直接对互联网金融普惠度产生影响,因此我们对式(2)进行了调整,结构方程组设定如下:

| $ \left\{ {\begin{aligned} & {In{d_{i\left( {4 \times 1} \right)}} = {\beta _{3\left( {4 \times 6} \right)}}Go{v_{j\left( {6 \times 1} \right)}} + {\varepsilon _3}}\\ & {IFI = {\alpha _{2\left( {1 \times 4} \right)}}In{d_{i\left( {4 \times 1} \right)}} + {\varepsilon _4}} \end{aligned}} \right. $ | (3) |

表9的左侧展示了政府行为的6个二级指标对互联网习惯4个二级指标的影响。从中可以看到,并不是每一条路径都是显著的,仅观察显著的路径,政府所组织的互联网培训对农村网户的互联网学习习惯的影响为负,其他变量的路径影响方向均为正。这说明政府所组织的互联网培训与农村网户的互联网学习之间具有替代关系。另外,政府行为对农村网户的互联网生活习惯具有显著的影响,但对互联网工作习惯的影响比较轻微,仅互联网设施和互联网监督对互联网工作习惯有一定的作用。⑧政府组织的互联网培训、采取的互联网宣传方式、提供的互联网金融感受和互联网监督渠道均对农村网户的互联网学习习惯产生正向影响。政府提供的互联网设施、互联网金融和互联网监督渠道则影响农村网户的互联网社交习惯。从影响大小来看,政府采取的互联网宣传方式对农村网户的互联网学习习惯的影响最大,其次是政府提供的互联网监督渠道对农村网户的互联网社交习惯的影响,排在第三的是政府提供的互联网设施对农村网户的互联网生活习惯的影响,第四和第五是政府采取的互联网宣传方式和互联网监督渠道对农村网户的互联网生活习惯的影响。表9的右侧展示了互联网习惯的4个二级指标对互联网金融普惠度的影响,其中每一条路径均显著。农村网户的互联网生活习惯对互联网金融普惠度的影响最大,其次是互联网社交习惯的影响。

| 政府行为 | 互联网习惯 | 系数 | P值 | 互联网习惯 | 互联网金融普惠度 | 系数 | P值 |

| 互联网设施 | 互联网生活习惯 | 0.041*** | 0.000 | 互联网生活习惯 | 互联网金融普惠度 | 0.418*** | 0.000 |

| 互联网培训 | 0.027*** | 0.009 | |||||

| 互联网政务 | 0.022** | 0.048 | |||||

| 互联网宣传 | 0.036 ** | 0.014 | |||||

| 互联网金融 | 0.021* | 0.052 | |||||

| 互联网监督 | 0.030** | 0.043 | |||||

| 互联网设施 | 互联网工作习惯 | 0.020* | 0.058 | 互联网工作习惯 | 0.090*** | 0.000 | |

| 互联网培训 | 0.002 | 0.812 | |||||

| 互联网政务 | 0.011 | 0.337 | |||||

| 互联网宣传 | −0.023 | 0.120 | |||||

| 互联网金融 | 0.010 | 0.352 | |||||

| 互联网监督 | 0.026 * | 0.084 | |||||

| 互联网设施 | 互联网学习习惯 | 0.017 | 0.111 | 互联网学习习惯 | 0.063*** | 0.000 | |

| 互联网培训 | −0.022** | 0.034 | |||||

| 互联网政务 | −0.002 | 0.855 | |||||

| 互联网宣传 | 0.055*** | 0.000 | |||||

| 互联网金融 | 0.027** | 0.010 | |||||

| 互联网监督 | 0.027* | 0.066 | |||||

| 互联网设施 | 互联网社交习惯 | 0.023** | 0.032 | 互联网社交习惯 | 0.180*** | 0.000 | |

| 互联网培训 | −0.007 | 0.480 | |||||

| 互联网政务 | 0.015 | 0.186 | |||||

| 互联网宣传 | 0.011 | 0.443 | |||||

| 互联网金融 | 0.025** | 0.018 | |||||

| 互联网监督 | 0.043*** | 0.004 | |||||

| χ2 | 213.64 | CFI | 0.985 | RMSEA | 0.061 | ||

将政府行为6个二级指标对互联网习惯4个二级指标的路径系数与互联网习惯4个二级指标对互联网金融普惠度的路径系数相乘,可以找到政府致力于提高互联网金融普惠度的最佳路径。图5展示了政府行为的6个二级指标影响互联网金融普惠度的前十条重要路径。农村网户的互联网生活习惯对于提高互联网金融普惠度具有至关重要的作用。政府的各项工作应围绕培养农村网户的互联网生活习惯入手。具体而言,政府应通过改善互联网设施、采取更多的互联网宣传方式以及提供更多的互联网监督渠道,影响农村网户的互联网生活习惯,使其逐渐习惯于互联网生活模式,从而提高互联网金融普惠度。这是政府精准致力于互联网金融普惠发展最有效率的三大抓手。

|

| 图 5 政府行为影响互联网金融普惠的重要路径 |

五、结论与政策建议

本文基于2017年上海财经大学“千村调查”,从需求侧深入调查分析了农村地区的互联网使用状况、互联网金融发展情况以及政府的相关行为。研究发现:(1)农村地区的互联网使用情况呈现比较可喜的局面,基本实现了“村村有网络、户户有设备”,农村网户对互联网金融的使用逐渐增多。(2)在农村地区互联网金融普惠的发展过程中,农村网户的互联网习惯具有了明显的作用。(3)政府的各项行为也影响互联网金融普惠的发展,而这种影响是间接而非直接的。具体而言,政府可以通过改善互联网设施、采取互联网宣传方式以及提供互联网监督渠道,影响农村网户的互联网生活习惯,从而促进互联网金融普惠,这是政府精准致力于农村地区互联网金融普惠的有效路径。本文研究认为,政府在促进农村地区互联网金融普惠的过程中应注意以下几个方面:

第一,清楚认识自己在促进互联网金融普惠过程中的地位。互联网金融市场的发展是由供给方和需求方决定的,政府只是外部的第三方而已。政府的任何行为都应从促进供给与需求双方达成和履行契合的角度出发,否则自己单方面的行为只是良好的愿望而已,“拉郎配式”的做法不会产生有效作用。

第二,清楚认识自己在促进互联网金融普惠过程中的作用。政府发挥的是间接作用,而无法直接促进互联网金融供求。“可以把马儿拉到河边,但无法强制它喝水”。因此,政府只能鼓励、支持和引导供给方和需求方,提供条件和设备,直接干预互联网金融市场供求关系的做法是不恰当的。

第三,清楚知晓自己在引导需求侧工作中的着力点。政府应着力于培养农村网户的互联网生活习惯,只有农户在日常生活中已经完全无法离开互联网,自然而然地形成了互联网生活方式,互联网金融普惠才能实现。农村网户的互联网生活习惯对互联网金融普惠的影响是最大的。因此,政府致力于农户互联网生活习惯的培养应该是最有效的做法。

第四,精准确定自己在促进互联网金融普惠过程中的有效路径,即如何有效影响农户的互联网生活习惯。本文研究指出,政府最有效的路径就是通过改善互联网设施、采取更多的互联网宣传方式以及提供互联网监督渠道,影响农村网户的互联网生活习惯,从而提高互联网金融普惠度。

* 感谢上海财经大学2017年“千村调查”的资助。

① 农户家庭的户主在家庭中具有比较重要的决定权,在互联网和互联网金融方面的经历和经验能够代表家庭的水平。

② 不合格的问卷中存在诸多问题,如回答不完整、回答相互矛盾或存在明显错误、村与农户家庭无法匹配等。

③ 下文将上网的农户家庭称为“农村网户”,受访的农户家庭户主称为“农村网民”。

④ 农村网户的上网终端设备包括台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、数字电视以及固定电话。

⑤ 使用的软件种类包括社交(微信、QQ、微博等)、购物(淘宝、京东等)、金融(支付宝、证券公司应用等)、影视(优酷、爱奇艺、腾讯视频等)、音乐(网易云音乐、QQ音乐等)、直播(映客、斗鱼、花椒等)、新闻(腾讯新闻、网易新闻、新浪新闻等)、政府网站、信息查询(百度、搜狗、360等)、旅游(携程、去哪儿、飞猪、同程等)、游戏(腾讯游戏、网易游戏、消消乐等)、教育学习(百度贴吧、知道、网易公开课、腾讯课堂、宝贝拼音、学霸君、猿题库、我爱汉字等)以及网上挂号等医疗服务。

⑥ 表中“村”指的是数据来自“村问卷”,“农户”则是指数据来自“农户家庭问卷”,后面为调查问题的编号,下文同。

⑦ 一般要求拟合优度指标CFI大于0.95且接近于1,RMSEA小于0.1且接近于0。

⑧ 农业生产大多是以农户为基本单位的小规模经济,仍保留了传统的工作模式,政府如何引导农户采用现代化的工作模式值得思考。

| [1] | 北京大学互联网金融研究中心课题组. 北京大学互联网金融发展指数(第二期)[EB/OL]. http://img.bimba.pku.edu.cn/resources/file/9/10/2017/03/26/20170326193957739.pdf, 2016. |

| [2] | 丁杰. 互联网金融与普惠金融的理论及现实悖论[J]. 财经科学, 2015(6): 1–10. DOI:10.3969/j.issn.1000-8306.2015.06.001 |

| [3] | 高红冰. 发挥政府部门推动作用、释放" 互联网+”红利[J]. 中国党政干部论坛, 2015(6): 7–11. |

| [4] | 韩亚欣, 吴非, 李志漫. 互联网金融: 理论解构与中国实践[J]. 金融经济学研究, 2016(2): 97–105. |

| [5] | 何婧, 田雅群, 刘甜, 等. 互联网金融离农户有多远——欠发达地区农户互联网金融排斥及影响因素分析[J]. 财贸经济, 2017(11): 70–84. DOI:10.3969/j.issn.1002-8102.2017.11.005 |

| [6] | 侯杰泰, 温忠麟, 成子娟, 等. 结构方程模型及其应用[M]. 北京: 教育科学出版社, 2004. |

| [7] | 霍焰. 农民收入增长与农村金融发展的互动研究[D]. 长春: 吉林大学博士学位论文, 2013. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10183-1013187837.htm |

| [8] | 焦瑾璞, 黄亭亭, 汪天都, 等. 中国普惠金融发展进程及实证研究[J]. 上海金融, 2015(4): 12–22. |

| [9] | 李建军, 王德. 搜寻成本、网络效应与普惠金融的渠道价值——互联网借贷平台与商业银行的小微融资选择比较[J]. 国际金融研究, 2015(12): 56–64. |

| [10] | 李涛, 王志芳, 王海港, 等. 中国城市居民的金融受排斥状况研究[J]. 经济研究, 2010(7): 15–30. DOI:10.3969/j.issn.1005-913X.2010.07.007 |

| [11] | 李卫平, 石光, 赵琨. 我国农村卫生保健的历史、现状与问题[J]. 管理世界, 2003(4): 33–43. |

| [12] | 李有星, 陈飞, 金幼芳. 互联网金融监管的探析[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2014(4): 87–97. |

| [13] | 廖理, 李梦然, 王正位. 中国互联网金融的地域歧视研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2014(5): 54–70. |

| [14] | 刘传明, 王卉彤, 魏晓敏. 中国八大城市群互联网金融发展的区域差异分解及收敛性研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2017(8): 3–20. |

| [15] | 刘芬华, 吴非, 李华民. 互联网金融: 创新金融体征、泡沫风险衍生与规制逻辑[J]. 经济学家, 2016(6): 35–42. |

| [16] | 马九杰, 吴本健. 互联网金融创新对农村金融普惠的作用: 经验、前景与挑战[J]. 农村金融研究, 2014(8): 4–11. DOI:10.3969/j.issn.1003-1812.2014.08.002 |

| [17] | 潘静. 从政府中心规制到社会共治: 互联网金融治理的新视野[J]. 法律科学(西北政法大学学报), 2018(1): 67–77. |

| [18] | 祁毓, 卢洪友, 张宁川. 环境质量、健康人力资本与经济增长[J]. 财贸经济, 2015(6): 124–135. DOI:10.3969/j.issn.1005-913X.2015.06.070 |

| [19] | 宋晓玲, 侯金辰. 互联网使用状况能否提升普惠金融发展水平? ——来自25个发达国家和40个发展中国家的经验证据[J]. 管理世界, 2017(1): 172–173. |

| [20] | 苏颖, 芮正云. 政府对小微企业参与互联网金融的引导作用——基于计算实验的演化博弈分析[J]. 南方金融, 2015(7): 22–27. DOI:10.3969/j.issn.1007-9041.2015.07.003 |

| [21] | 粟芳, 初立苹. 中国金融业综合融资能力的动态比较及特征分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2013(11): 90–107. |

| [22] | 粟芳, 方蕾. 中国农村金融排斥的区域差异: 供给不足还是需求不足? ——银行、保险和互联网金融的比较分析[J]. 管理世界, 2016a(9): 70–83. |

| [23] | 粟芳, 方蕾. " 有为政府”与农村普惠金融发展——基于上海财经大学2015" 千村调查”[J]. 财经研究, 2016b(12): 72–83. |

| [24] | 田霖. 我国金融排斥的城乡二元性研究[J]. 中国工业经济, 2011(2): 36–45, 141. |

| [25] | 田霖. 我国金融排除空间差异的影响要素分析[J]. 财经研究, 2007(4): 107–119. DOI:10.3969/j.issn.1001-9952.2007.04.010 |

| [26] | 王芳. 人口年龄结构对居民消费影响的路径分析[J]. 人口与经济, 2013(3): 12–19. DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2013.03.002 |

| [27] | 王国刚, 张扬. 互联网金融之辨析[J]. 财贸经济, 2015(1): 5–16. |

| [28] | 王静, 吴海霞, 霍学喜. 信贷约束、农户融资困境及金融排斥影响因素分析[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2014(3): 62–70. |

| [29] | 王倩, 王广轩. 中国互联网金融中的金融排斥[J]. 当代财经, 2017(10): 58–67. |

| [30] | 王修华, 傅勇, 贺小金, 等. 中国农户受金融排斥状况研究——基于我国8省29县1547户农户的调研数据[J]. 金融研究, 2013(7): 139–153. |

| [31] | 王志军. 金融排斥: 英国的经验[J]. 世界经济研究, 2007(2): 64–68, 82. DOI:10.3969/j.issn.1007-6964.2007.02.011 |

| [32] | 吴本健, 毛宁, 郭利华. " 双重排斥”下互联网金融在农村地区的普惠效应[J]. 华南师范大学学报(社会科学版), 2017(1): 94–100. |

| [33] | 吴晓求. 互联网金融: 成长的逻辑[J]. 财贸经济, 2015(2): 5–15. |

| [34] | 谢平, 邹传伟, 刘海二. 互联网金融手册[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2014. |

| [35] | 谢平, 邹传伟. 互联网金融模式研究[J]. 金融研究, 2012(12): 11–22. DOI:10.3969/j.issn.1009-4350.2012.12.006 |

| [36] | 杨东. 互联网金融的法律规制——基于信息工具的视角[J]. 中国社会科学, 2015(4): 107–126. |

| [37] | 姚耀军, 施丹燕. 互联网金融区域差异化发展的逻辑与检验——路径依赖与政府干预视角[J]. 金融研究, 2017(5): 127–142. |

| [38] | 张国俊, 周春山, 许学强. 中国金融排斥的省际差异及影响因素[J]. 地理研究, 2014(12): 2299–2311. |

| [39] | 周立. 农村金融市场四大问题及其演化逻辑[J]. 财贸经济, 2007(2): 56–63. |

| [40] | Beck T, Demirgüç-Kunt A, Peria M S M. Reaching out: Access to and use of banking services across countries[J]. Journal of Financial Economics, 2007, 85(1): 234–266. DOI:10.1016/j.jfineco.2006.07.002 |

| [41] | Church A, Frost M, Sullivan K. Transport and social exclusion in London[J]. Transport Policy, 2000, 7(3): 195–205. DOI:10.1016/S0967-070X(00)00024-X |

| [42] | De Koker L. Money laundering control and suppression of financing of terrorism: Some thoughts on the impact of customer due diligence measures on financial exclusion[J]. Journal of Financial Crime, 2006, 13(1): 26–50. DOI:10.1108/13590790610641206 |

| [43] | Devlin J F. A detailed study of financial exclusion in the UK[J]. Journal of Consumer Policy, 2005, 28(1): 75–108. DOI:10.1007/s10603-004-7313-y |

| [44] | Drakeford M, Sachdev D. Financial exclusion and debt redemption[J]. Critical Social Policy, 2001, 21(2): 209–230. DOI:10.1177/026101830102100205 |

| [45] | Gimet C, Lagoarde-Segot T. Financial sector development and access to finance: Does size say it all?[J]. Emerging Markets Review, 2012, 13(3): 316–337. DOI:10.1016/j.ememar.2011.11.002 |

| [46] | Guiso L, Sapienza P, Zingales L. Trusting the stock market[J]. The Journal of Finance, 2008, 63(6): 2557–2600. DOI:10.1111/j.1540-6261.2008.01408.x |

| [47] | Jianakoplos N A, Bernasek A. Are women more risk averse?[J]. Economic Inquiry, 1998, 36(4): 620–630. DOI:10.1111/j.1465-7295.1998.tb01740.x |

| [48] | Kempson E, Whyley C. Kept out or opted out? Understanding and combating financial exclusion[M]. Great Britain: Policy Press, 1999. |

| [49] | Koku P S. Financial exclusion of the poor: A literature review[J]. International Journal of Bank Marketing, 2015, 33(5): 654–668. DOI:10.1108/IJBM-09-2014-0134 |

| [50] | McKillop D G, Ward A M, Wilson J O S. The development of credit unions and their role in tackling financial exclusion[J]. Public Money & Management, 2007, 27(1): 37–44. |

| [51] | Mitton L. Financial inclusion in the UK: Review of policy and practice[M]. York: Joseph Rowntree Foundation, 2008. |

| [52] | O’Sullivan A. Urban economics (4th ed.)[M]. Boston, MA: McGraw-Hill, 2000. |

| [53] | Puri M, Robinson D T. Optimism and economic choice[J]. Journal of Financial Economics, 2007, 86(1): 71–99. DOI:10.1016/j.jfineco.2006.09.003 |

| [54] | Singh J, Doyle M W, Lave R. Political and economic geomorphology: The effect of market forces on stream restoration designs[Z]. AGU Fall Meeting, 2013. |

| [55] | Solo T M. Financial exclusion in Latin America——Or the social costs of not banking the urban poor[J]. Environment and Urbanization, 2008, 20(1): 47–66. DOI:10.1177/0956247808089148 |