2020第46卷第1期

2. 中国人民银行 营业管理部,北京 100045

2. Operations Office,The People’s Bank of China,Beijing 100045,China

一、引 言

贯彻落实十九大高质量发展新理念,提升全要素生产率水平,优化实体经济与虚拟经济之间的人才配置非常关键。然而,近些年由于各种内外部因素,人才配置显示出了一定程度的“脱实向虚”倾向,并且对实体经济产生了显著的影响(厉以宁,2017;黄群慧,2017;刘志彪,2018)。尽管1999年中国开始扩大高等教育招生规模,高等教育逐渐从精英教育转向大众教育。但遗憾的是,中国通过普及高等教育形成的人力资本并没有沉淀到以制造业为代表的实体部门(中国经济增长前沿课题组等,2014;纪雯雯和赖德胜,2018;李飚和孟大虎,2019)。根据全国1%人口抽样调查数据,2005年和2015年制造业就业人员平均受教育年限分别是9.37年和10.26年,初中学历人员占比分别是55.83%和52.42%,受过高等教育的人口占比分别是6.38%和12.07%。面对这一现实情况,我们不禁要问,会不会是实体经济本身对高学历人才的需求较少?但事实上,实体部门人才需求远远大于供给,《制造业人才发展规划指南》提出,预计到2020年新一代信息技术产业、电力装备和农机装备的人才缺口将分别达到750万人、411万人和16.9万人,制造业就业人口平均受教育年限至少达到11年。

中国丰富的人力资本主要集中在非生产性的虚拟部门而不是生产性的实体部门,人才误配置导致的社会成本可能会是灾难性的(李世刚和尹恒,2014)。根据全国1%人口抽样调查数据,2005年和2015年金融业就业人口平均受教育年限分别是13.45年和14.27年,受过高等教育的从业人员占比分别是55.11%和69.63%,比制造业高近50个百分点。研究表明,人才配置偏向虚拟经济部门引发的社会成本主要包括两方面:一是经济结构失衡加剧“脱实向虚”重大风险(周彬和谢佳松,2018;魏后凯和王颂吉,2019);二是社会精英寻租损害经济增长(李晓敏和卢现祥,2010;李世刚和尹恒,2014;李世刚等,2016)。值得一提的是,人才配置过度偏向金融业体现出高人力资本群体的寻租倾向和期望,而当前广泛存在的“金融热”本质上则属于“前置寻租”现象(李晓敏,2017)。

本文试图回答中国当前的人才配置是否已经过度偏向了金融业,并且这种人才配置结构会对全要素生产率产生怎样的影响。由于我们关注的是人才配置对全要素生产率的影响,而不是人才配置影响全要素生产率的原因,因此本文的经验研究属于事后检验。既有文献讨论人才配置主要从政府—企业的角度展开(Murphy等,1991;李世刚和尹恒,2014;2017;李静和楠玉,2019),根据上述分析,当前中国人才配置出现了新的转变,除了公共管理部门(政府),金融业和房地产业等“以钱生钱”的虚拟部门也是高人力资本群体偏好的职业部门,而这恰恰是应引起学术研究和政府重视的问题。

本文的后续安排如下:第二部分是文献评述,分别从四个方面对文献进行梳理,并指出本文可能的边际贡献。第三部分是理论机制,通过一个简单的理论模型证明人才资源在金融业—制造业之间存在最优配置,当实际人力资本过度偏向金融业时,如果把高质量的人力资本配置到制造业将促进全要素生产率增长。第四部分是实证模型与数据处理,这部分内容重点介绍实证模型以及被解释变量和解释变量的构建思路。第五部分是实证结果,提供人才配置影响全要素生产率的经验证据,并对主要结果进行一系列稳健性检验。第六部分是文章结论。

二、文献述评

人才属于人力资本的范畴,学术界对人力资本相关理论已经做了大量讨论并且形成了丰富的理论体系。近些年,人力资本优化配置问题受到了广泛关注,与本文密切相关的文献主要包括四类:一是人才配置与经济增长,二是产业间人力资本错配,三是实体经济和虚拟经济之间就业失衡,四是其他相关研究。

(一)人才配置与经济增长:政府—企业的视角

较早讨论人才配置与经济增长的文献是Murphy等(1991)。Murphy等(1991)归纳发现,如果一个国家的工程师比例较高,经济增长往往较快;而如果一个国家的律师比例较高,经济增长通常会比较慢,原因在于,人才资源如果进入生产性部门,那么人力资本可以改善生产效率并推动技术创新促进经济增长,但是人才资源如果成为寻租者,由于寻租只是财富再分配,不具有生产性,从而会损害经济增长。因此,社会经济发展不仅依赖于人才数量,同时还会受到人才在企业和寻租部门配置的影响,经济增长越快的经济体其人才配置越倾向于生产创新部门。但现实中,在大多数欠发达国家从事寻租活动的收益高于在企业部门获得的收益,人才错配是造成欠发达国家经济停滞的重要因素。此后,一大批经济学者致力于探索人才配置与经济增长的关系。Ebeke等(2015)从寻租的角度分析了发展中国家人才错配现象,通过构建人才配置与制度质量的交互项,使用69个发展中国家的数据发现,人才配置的关键因素是制度,制度质量差的时候人才资源倾向于进入石油垄断部门进行寻租,进而造成了人才资源错配,在稳健性检验中作者替换制度质量指标和回归方法,结论仍然成立。

与其他发展中国家类似,中国也存在人才配置偏向政府部门或者垄断部门的现象。古代儒家思想提倡学而优则仕,在这种思想影响下,进入政府部门工作是社会精英们的理想追求。但是人才配置偏向政府部门会对经济创新转型产生负面影响(赖德胜和纪雯雯,2015;纪雯雯和赖德胜,2018)。谢冬水和黄少安(2011)从人才配置的角度解释了传统中国农业增长停滞的原因,发现是社会精英过度流向官僚体系抑制了农业增长所需的人才投入,农业技术和制度没有得到有效发展导致了农业经济停滞不前。李世刚和尹恒(2014)发现,社会精英从事寻租活动会造成社会产出损失,数值模拟结果显示,人才错配所产生的社会成本大约是潜在产出水平的10%至20%,而如果所有社会精英都投身寻租活动,社会总产出将低于潜在产出水平的三分之一,人才资源错配导致的社会成本将是灾难性的。李世刚和尹恒(2017)借助2005年中国1%人口抽样调查数据考察了人才在企业与政府部门的配置效率如何影响中国经济增长,以政府—企业就业人员平均受教育年限比值衡量人才配置,把人才配置指标作为回归模型的核心解释变量,以城市经济增长作为被解释变量,在控制一系列控制变量后发现,中国有限的人才资源过度配置在了政府部门,损害了经济增长,这一结论在稳健性讨论中依然成立。潘士远等(2017)构建了消费者—厂商两部门内生经济增长模型,理论推导发现,人才在公共部门和私有部门配置对经济增长同时存在正向作用和负向作用,人才配置偏向政府可以通过改善公共服务的正外部性促进经济增长,但同时公务员人才数量增加可能导致技术创新和生产活动人才资源不足,人才配置的净效应是正向作用与负向作用的代数和,最终结果显示,公务员人数和经济增长存在“倒U形”关系,当模仿创新和自主创新的替代弹性较小时,扩大公共部门规模会妨碍中国经济走出中等收入陷阱。

(二)产业间人力资本错配

产业间人力资本错配现象广泛存在。马颖等(2018)使用中国家庭收入调查数据(CHIP)讨论了产业间人力资本错配问题,研究发现,各产业存在不同程度的人力资本错配,第一产业存在“补贴”性扭曲,第二产业存在“税收”性扭曲,表现为人力资本配置不足,特别是与实体经济紧密相关的采矿业和制造业人力资本配置不足,而第三产业人力资本供给过剩,在2007年和2013年由于人力资本错配造成的损失分别占当年中国GDP的1.79%和1.63%。李静等(2017)考察了科技创新行业的人才资源配置情况,研究发现,中国人力资本在产业间严重不匹配,规模庞大的人力资本并没有流向科技创新产业,大量拥有工程技术学位的毕业生进入了高收入垄断行业,特别是国有金融行业。由于缺少高质量人力资本流入,发展中国家通过模仿引进的技术和本国劳动力质量不匹配,人力资本错配导致了技术创新不足。①李静和楠玉(2019)注意到,中国的行政管制产业人力资本强度远远高于OECD国家相对应产业的人力资本强度,中国经济增长结构性减速对生产性部门的影响比较大,而对低效率的公共服务部门影响较小,因此结构性减速进一步加剧了人力资本向非生产性的公共部门沉淀,造成了人才错配,文章实证表明,人才配置比与经济增长呈现了“倒U形”关系,如果人才配置比越过最优临界值,那么经济增长就会受阻。

产业间人力资本错配会造成大量研发投入浪费,对经济增长产生负面影响。李静和楠玉(2017)的实证研究发现,中国人力资本过度集中在事业性行业、垄断行业或者非生产性行业,人力资本错配阻碍了人力资本红利释放,导致大量的研发投入没有起到推动技术进步的作用。

(三)实体经济和虚拟经济之间的就业失衡

有一部分文献已经意识到高人力资本群体在实体经济与虚拟经济之间就业不平衡的现象,但是缺乏规范的实证研究。岳昌君和周丽萍(2016)使用2015年全国高校毕业生就业状况调查数据发现,6年内高校毕业生在制造业占比下降7.8%,而金融业成为就业比重较大的行业并且就业比重呈现进一步上升趋势。李飚和孟大虎(2019)发现,当前中国实体经济和虚拟经济之间存在显著的不平衡,受过良好教育的劳动力偏向于进入非生产性的虚拟经济部门,造成劳动力错配,并建议政府在平衡实体经济与虚拟经济过程中可以借鉴德国经验,要始终重视实体经济并坚持发展实体经济的战略,鼓励高质量劳动力流向实体经济。

还有一部分研究关注了实体经济和虚拟经济之间发展失衡的问题。Arcand等(2015)发现,如果任凭金融业过度发展,那么金融业占比超过一定阈值之后,经济增长将受到负面影响。朱鸿鸣和赵昌文(2015)发现,中国金融业发展过度,攫取性的金融体系产生了虹吸效应,对创新和经济增长产生了负向作用。刘志彪(2018)认为,当前中国实体经济与虚拟经济之间存在重大的结构失衡,具体表现在,资源过多进入房地产和金融领域,而不愿意进入实体经济,经济高质量发展必须重点纠正这类结构失衡问题。

(四)其他相关研究

人才配置改善具有显著的产出增长效应。特别是在人类历史发展的早期,劳动力的职业选择往往由外生因素决定,比如肤色和种族身份,但是肤色、种族与劳动力的才能不相关。因此,经济学家关注废除种族歧视或者种姓制度之后,人才配置改善对经济产出的影响。其中,最具有代表性的是Hsieh等(2019),作者研究了美国黑人和白人的人种歧视问题,结合Roy理论模型并基于职业分布变化的数据分析发现,美国消除人种歧视以后,人才错配改善对美国经济增长的贡献率大约是25%。

此外,还有学者从市场扭曲和城市人才政策等角度展开研究。葛立宇(2018)发现,市场扭曲是人才错配的原因,当要素市场扭曲严重时,人才更倾向于进入非生产性部门,人才错配进一步抑制地区创新,借助中介效应模型发现,要素市场扭曲导致人才错配,而人才错配又进一步导致企业家寻租,最终造成了减弱创新活动的传导机制。黄群慧等(2019)整理了重点二线城市人才政策,并且以厦门市为例分析二线城市在吸引高端人才和基础人才政策等方面的不足之处,认为二线城市应该找准比较优势,与一线城市错位发展。

(五)简评

人才配置对经济增长具有显著影响。现有文献的研究视角主要集中在政府和企业以及垄断部门和生产性部门,且研究结论比较一致,即人才配置偏向政府或者垄断部门不利于经济增长,这些文献为我们研究金融业和制造业人才配置提供了有益参考。

本文可能的边际贡献有以下两点:第一,从一个相对新颖的视角讨论人才配置对全要素生产率的影响,尽管已经有文献认识到人才配置可能已经偏向虚拟经济部门,但是却并没有进行规范的经验研究。第二,本文从经验角度回答中国有限的人才资源是否过度配置到了以金融业为代表的虚拟经济部门,这对于当前正在致力于振兴实体经济的中国而言,具有一定的现实意义。

三、人才配置与全要素生产率:一个简单模型与研究假设

人力资本包括数量和质量两个维度,人力资本的数量是指掌握一定技能的劳动力规模,而人力资本的质量是指劳动力所掌握技能的复杂程度,人力资本的数量和质量都非常重要,而本文侧重的是质量维度。文献的通常做法以是否接受过高等教育来区分人力资本和劳动要素,大专及以上学历的劳动力是人力资本,人力资本具有一定的创新能力,而高中及高中以下学历的劳动力是劳动要素(纪雯雯和赖德胜,2018)。尽管中国通过普及高等教育的方式使得人力资本的质量明显改善,但是高人力资本群体是否得到了有效配置可能更为重要,因为高水平人才配置会影响国家创新能力,从而对全要素生产率产生影响。

就具体影响机制而言,大致可以分为两类,人才配置对全要素生产率的影响是两者的综合效应。第一类是以Romer和Grossman为代表的学者,他们认为人力资本存量影响经济增长,从事生产性创新活动的人力资本数量越多,全要素生产率就越高。当人力资本总量给定时,如果人才配置过度偏向金融业,那么制造业实际人力资本存量低于最优配置,从事生产创新的人力资本极大减少,从而有损全要素生产率。第二类是以Murphy、Baumol和Acemoglu为代表的学者,他们认为高人力资本群体偏向非生产性垄断部门是为了寻租获利,当大量优秀人才表现出强烈的寻租倾向和期望时,正常的市场秩序会被扰乱,因此全要素生产率也会下降。

为了使问题更加清晰,本节重点分析以全要素生产率最大化为目标的最优人才配置问题。假设一个两部门经济体包括实体经济部门和虚拟经济部门,经济体以全要素生产率最大化为目标。为了简化分析,我们具体以制造业作为实体经济部门的代表性行业,以金融业作为虚拟经济部门的代表性行业。制造业的竞争相对充分,而金融业具有垄断部门的特征,如果人力资本过度配置到金融业,那么这反映出在金融业就业的人力资本具有一定的寻租倾向(李晓敏,2017;纪雯雯和赖德胜,2018)。

理论上,人力资本进入金融业或者制造业都可能提高全要素生产率。在一定范围内,人力资本沉淀到金融业有利于金融创新,满足经济增长的资本需求,从而促进全要素生产率提升(陆江源等,2018);而人力资本沉淀到制造业可以直接提高生产性部门的研发创新能力,以此提高全要素生产率(纪雯雯和赖德胜,2018)。因此,如果以全要素生产率最大化为目标,那么人力资本在金融业和制造业之间的最优配置取决于人力资本在行业间配置的边际生产率。下面通过模型进行阐述。

假设社会总产出满足拓展的索罗模型,规模收益不变。

| $Y = A{K^\alpha }{(hL)^\gamma }{L^{1 - \alpha - \gamma }}$ | (1) |

其中,

| $TFP = \frac{Y}{{{K^\alpha }{L^{1 - \alpha }}}} = A{h^\gamma }$ | (2) |

接下来,我们考虑人才配置与全要素生产率的关系。在一定范围内,人力资本进入金融业或者制造业都可以提高社会平均产出,但是边际产出递减。

| $y = {k^\alpha }{[Ah_m^\gamma ]^{1 - T}}h_f^{\mu T}$ | (3) |

其中,

| $\frac{{\partial TFP}}{{\partial hm}} = 0$ | (4) |

人才最优配置应当满足如下条件:

| ${\varphi ^*} = \frac{{h_f^*}}{{h_m^*}} = \frac{{\mu T}}{{\gamma (1 - T)}}$ | (5) |

理论分析表明,人力资本在金融业和制造业之间存在最优配置

假设1:人才配置对全要素生产率存在显著的非线性影响,并且两者呈“倒U形”关系,以全要素生产率最大化为目标,人才在实体经济和虚拟经济之间存在最优配置比。

假设2:人才配置过度偏向了金融部门,并且对全要素生产率产生了负向影响,优化金融业与制造业间人才配置将具有显著的生产率增长效应。

假设3:制造业细分行业人力资本强度存在差异,理论上,人才配置对高技术制造业和非高技术制造业的影响具有非对称性。

四、实证模型与数据处理

(一)实证模型

根据前文分析,如果以全要素生产率最大化为目标,那么人才配置在金融业和制造业之间存在最优配置比。但经济数据的描述性统计表明,人才配置很可能偏向非生产性的金融业,并且反映出高人力资本群体的寻租倾向与期望,此时人才配置偏向金融业越显著,全要素生产率就越低。基于此,我们感兴趣的是,基于规范的实证研究检验人才配置究竟是否偏向了金融业,人才配置对全要素生产率产生了怎样的影响?为此,本文构建如下实证模型:

| $\ln TF{P_{ijd}} = {\beta _0} + {\beta _1}avedu\_f{m_i} + {\beta _2}{avedu\_f{m_i}^2} + {\beta _4}X_i^{'} + {\varepsilon _{ijd}}$ | (6) |

其中,下标

(二)数据处理与指标构建

1. 全要素生产率

使用ACF方法计算被解释变量企业全要素生产率,数据来自国家统计局提供的2000–2010年中国工业企业年度调查数据库。由于数据库存在样本混乱、极端异常值和指标缺失等缺陷,在回归之前我们对数据进行了处理,使用Brandt(2012)序贯识别匹配法构建非平衡面板数据。此外,处理异常值方面,我们剔除了员工人数小于8人、变量取值明显不符合逻辑、不符合会计原理及不符合规模以上标准的样本。对于数据库中部分关键指标缺失问题,我们参照聂辉华等(2012)的思路,根据会计准则,即工业增加值=工业总产值-工业中间投入+增值税,主观计算得到2001工业增加值和2008年中间投入。最后,剔除关键指标缺失的样本和关键指标的极端值(左右各0.5%)。

2. 地级市人才配置

核心解释变量人才配置使用金融业—制造业人均受教育年限来衡量,本质上是一个以就业人口为权重的加权平均,计算公式如(7)式,下标

| $avedu\_f{m_i} = \frac{{\sum\limits_i {financ{e_{is}} \times ed{u_{is}}/\sum\limits_i {financ{e_{is}}} } }}{{\sum\limits_i {manufactur{e_{is}} \times ed{u_{is}}/\sum\limits_i {manufactur{e_{is}}} } }}$ | (7) |

3. 控制变量

本文的控制变量包括地级市特征和企业层面控制变量,具体见表1。需要进一步说明的是,本文人才配置变量是2005年截面数据,而被解释变量和控制变量是2000年到2010年共11年的均值。为了检验2005年数据是否能够反映样本期各地区的人才配置情况,参照李世刚和尹恒(2017)的思路,首先将样本分成16–30岁、31–45岁和46–60岁三组,分别计算各组金融业—制造业人均受教育年限之比的相关性,计算发现16–30岁样本和31–45岁样本人才配置相关系数是0.40,31–45岁样本和46–60岁样本人才配置相关系数是0.27,而15年的考察期大于本文采用的11年样本期。其次,2000年人才配置和2005年人才配置的相关系数是0.51。基于上述两方面分析,人才配置在代际之间有很强的相关性,因此,使用2005年人才配置反映2000年到2010年人才配置具有一定的可行性。

| 变量名称 | 样本量 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| 全要素生产率(lnTFP) | 723 190 | 4.13 | 1.03 | −6.91 | 9.73 |

| 金融业−制造业人才配置 | 281 | 1.37 | 0.15 | 0.89 | 1.84 |

| 2000年人均GDP(对数) | 255 | 8.88 | 0.66 | 7.54 | 11.82 |

| 第二产业占比 | 252 | 0.48 | 0.11 | 0.18 | 0.87 |

| 第三产业占比 | 251 | 0.36 | 0.07 | 0.12 | 0.66 |

| 城市高校在校生人数(对数) | 237 | 10.10 | 1.21 | 7.37 | 13.33 |

| 实际使用外资(对数) | 255 | 9.23 | 1.57 | 3.47 | 13.30 |

| 省会城市虚拟变量 | 283 | 0.10 | 0.29 | 0 | 1 |

| 计划单列市虚拟变量 | 283 | 0.02 | 0.13 | 0 | 1 |

| 注册类型 | 731 851 | 181.82 | 50.84 | 110 | 340 |

| 规模(从业人员对数) | 731 927 | 4.62 | 1.00 | 2.30 | 7.93 |

| 资本密度(固定资产/从业人员) | 731 927 | 71.85 | 150.11 | −10.71 | 19 618.46 |

| 资料来源:作者整理,保留两位小数,不含直辖市、自治州、盟地区。 | |||||

表1给出了主要变量的描述性统计。被解释变量是制造业企业TFP(对数),均值是4.13。核心解释变量是地级市人才配置,2005年全国共有283个建制市,平均来看,金融业—制造业人均受教育年限之比是1.37。我们发现,全国有278个地级市金融业与制造业的就业人员平均受教育年限比值大于1,比值最大的两个城市是固原市(1.84)和平凉市(1.81),这两个城市属于相对落后的西部地区,比值最小的两个城市是东营市(0.89)和漯河市(0.95),这两个城市分别属于东部地区和中部地区,并且东营是以石油为主要产业的工业城市。由此,地级市人才配置符合一般认知。

五、实证结果与讨论

基于上述分析,我们使用2005年全国1%人口普查数据构建地级市金融业—制造业人才配置指标,利用中国工业企业数据库计算企业全要素生产率,在控制一系列城市特征和企业控制变量后进行回归。实证结果包括三部分内容:首先是基准回归结果;其次是稳健性检验,本文将分别通过解决潜在遗漏变量问题、反向因果、核心解释变量测度误差、构建房地产—制造业人才配置变量以及安慰剂检验来证明结果具有稳健性;最后是异质性讨论,把样本分为高技术制造业和非高技术制造业,进而考察人才配置对全要素生产率的异质性影响。

(一)基准结果

本文考察人才资源在制造业—金融业间配置对全要素生产率的影响,为了表明实证结果的稳健性,我们分别添加城市控制变量和企业控制变量,地级市特征变量包括城市经济发展水平、人力资本存量、产业结构、对外开放程度、是否省会城市及是否计划单列市,企业特征变量包括企业注册类型、规模(从业人员对数)和资本密度(固定资产/从业人员),这些变量与人才配置相关,并且会对全要素生产率产生影响,是必须控制的变量。由于城市人才配置是截面数据,我们不可能通过控制城市固定效应缓解遗漏变量的问题,但是本文控制了省份虚拟变量,进而缓解了发生在省级层面且不随时间变化的冲击对回归结果产生的影响。

表2报告了人才配置影响全要素生产率的基准回归结果。回归(1)的结果显示,在控制省份虚拟变量但不考虑其他因素时,人才配置平方项的系数显著为负,说明人才配置与全要素生产率存在显著的非线性关系,曲线开口朝下。随后分别加入城市特征变量和企业特征变量进行回归,结果如回归(2)和回归(3)所示。回归(1)、回归(2)和回归(3)核心解释变量的符号是一致的,并且金融业—制造业人才配置一次项的系数在1%水平上显著,人才配置平方项的系数绝对值有所提高,所有系数在1%水平上显著,“倒U形”关系仍然成立。因此,如果不考虑企业特征和城市特征,容易低估最优人才配置。

| 变量 | (1)lnTFP | (2)lnTFP | (3)lnTFP |

| 金融业—制造业人才配置 | 0.215(0.153) | 0.396**(0.163) | 0.610***(0.158) |

| 人才配置平方项 | −0.139**(0.0540) | −0.192***(0.0580) | −0.277***(0.0561) |

| 城市层面控制变量 | NO | YES | YES |

| 企业层面控制变量 | NO | NO | YES |

| 省份虚拟变量 | YES | YES | YES |

| 常数项 | 4.110***(0.108) | 3.698***(0.113) | 2.838***(0.110) |

| 地级市数量 | 283 | 283 | 283 |

| Observations | 707 622 | 681 314 | 681 256 |

| R-squared | 0.068 | 0.075 | 0.136 |

| 注:括号内为聚类稳健标准误;*、**、***分别表示显著性水平为10%、5%和1%,下表统同。 | |||

根据基准回归结果,金融业—制造业人才配置比例的拐点为1.10,在其他条件不变的情况下,如果把高质量的人力资本配置到制造业,那么全要素生产率可以继续增长2.7%。②本文认为,这一结果具有经济显著性,白重恩和张琼(2015)研究发现,1978—2007年中国全要素生产率增速3.9%,如果在此基础上继续增长2.7%,那么全要素生产率增速可以达到4%。我们还发现,273个地级市的人才配置过度偏向金融业,10个地级市的金融业人才配置不足。

为了检验结果稳健性,再使用2005年人才配置对2005年全要素生产率进行回归,研究发现,稳健性检验回归结果与基准回归是一致的。③

(二)内生性讨论

1. 潜在遗漏变量问题

由于本文使用截面数据回归,因此回归结果很有可能受到不可观测因素的影响,如果不可观测变量既与人才配置相关又是影响全要素生产率的重要因素,那么估计系数可能就会存在偏误。李世刚和尹恒(2017)把同时影响个人职业选择和经济增长的因素归纳为经济、政治和文化三大因素。首先是政治因素,由于本文使用的是中国地级市数据,控制变量包括了省份虚拟变量,如果我们接受同一省份内部政治环境是相同的这一假设,那么可以认为本文已经控制了政治因素。其次是经济因素。个体进行职业选择的时候,首先会考虑的因素是经济报酬,经济报酬与城市经济状况高度相关。在一个经济发达并且金融业比重高的城市,金融业就业机会多,工资待遇高,人才资源更有可能进入金融业。在基准回归中,我们控制了城市期初人均GDP和第二产业占比。第三产业占比,因此,可以说本文一定程度上控制了城市经济因素。

最有可能的遗漏变量是文化因素。个体在决策时,如果金融业和制造业经济报酬相同,但是进入金融行业更有面子,那么这也可能造成人才配置偏向金融业。比如人们通常认为从事金融业是到写字楼上班,而从事制造业是到车间生产一线上班,前者比后者更具有挑战性,在经济回报无差异的情况下,从事金融业更能体现个人能力。并且,就业文化可能通过其他渠道(比如通过个体思维影响市场环境)影响生产率,此时,遗漏就业文化因素将造成估计偏误,下文将对此进行解释。

为了证明遗漏就业文化变量不会影响基本结论,我们参考Nunn和Wantchekon(2011)④的做法,采用已经控制的可观测变量评估不可观测遗漏变量的影响。如表3所示,受约束控制组不加任何控制变量,全控制变量组包括两组,一组是基准回归的控制变量,另一组是进一步考虑了可能被遗漏的就业文化因素,我们用与本市所在省份其他地级市金融业—制造业就业人员受教育年限之比来衡量就业文化,这样做的理由是,同一省级行政区很有可能拥有相似的就业文化。表3报告了相应的计算结果,计算得到的比率值分别是2.01和3.40。这说明,如果被遗漏的就业文化因素要影响到基准回归结果的可靠性,那么这种不可观测因素的作用至少要达到已经控制的可观测因素的2至3倍。基于上述分析,我们间接推断不太可能存在这样的遗漏因素。

2. 反向因果

职业选择依赖于个体自主决策,对于受过良好教育的劳动力而言,如果选择进入金融业还是制造业的决策受到所在城市制造业全要素生产率的影响,即

根据表4,我们发现,反向因果检验进一步验证了基准回归结果的稳健性,二次项系数显著为负,一次项系数显著为正,表明人才配置与中国制造业TFP呈“倒U形”关系仍然成立。但是人才配置的最优配置比有明显变化,反向因果检验得到的金融业—制造业人才配置最优解是1.44,这一数值大于基准结果人才配置拐点,原因可能在于,尽管采用2000年人才配置不存在反向因果的内生性问题,但使用2000年人才配置回归的识别性不够强,造成了人才配置与全要素生产率曲线整体右移。

| 变量 | (1)lnTFP | (2)lnTFP | (3)lnTFP |

| 金融业—制造业人才配置 | 9.738***(0.315) | 11.56***(0.345) | 10.31***(0.333) |

| 人才配置平方项 | −3.390***(0.107) | −3.987***(0.117) | −3.571***(0.114) |

| 城市层面控制变量 | NO | YES | YES |

| 企业层面控制变量 | NO | NO | YES |

| 省份虚拟变量 | YES | YES | YES |

| 常数项 | −2.820***(0.231) | −4.542***(0.253) | −4.349***(0.244) |

| 地级市数量 | 258 | 258 | 258 |

| Observations | 705 533 | 684 188 | 684 130 |

| R-squared | 0.070 | 0.077 | 0.138 |

3. 人为设定行业门槛导致核心解释变量测度偏差

对基准回归结果的另一个担忧来自于核心解释变量测度可能存在偏差。通常来说,劳动力进入金融业需要满足基本的学历门槛,而劳动力进入制造业(研发部门除外)的门槛比较低。如果是由于金融业进入门槛导致不同地区就业人员平均受教育水平差异极小,此时,核心解释变量(人才配置)的变动完全来源于制造业从业人员受教育年限的差异,而不是人才在金融业—制造业上配置的差异。因此,本文分别计算了金融业和制造业就业人员平均受教育年限的标准误,计算发现,金融业从业人员平均受教育年限标准误是0.92,大于制造业从业人员平均受教育年限标准误0.77。基于此,我们认为,2005年时金融业不存在人为设定的行业门槛,因此核心解释变量不存在行业门槛导致的测度偏差。

另外,本文还使用房地产业—制造业从业人员平均受教育年限衡量人才配置,被解释变量和控制变量不变,继续进行实证回归,我们发现替换核心解释变量的测度方式并不会影响基准结果。⑥

| 行业 | 均值 | 标准误 | 最小值 | 最大值 |

| 金融业 | 13.22 | 0.92 | 9.00 | 16.00 |

| 制造业 | 9.41 | 0.77 | 6.99 | 12.03 |

| 资料来源:作者整理。 | ||||

4. 安慰剂检验

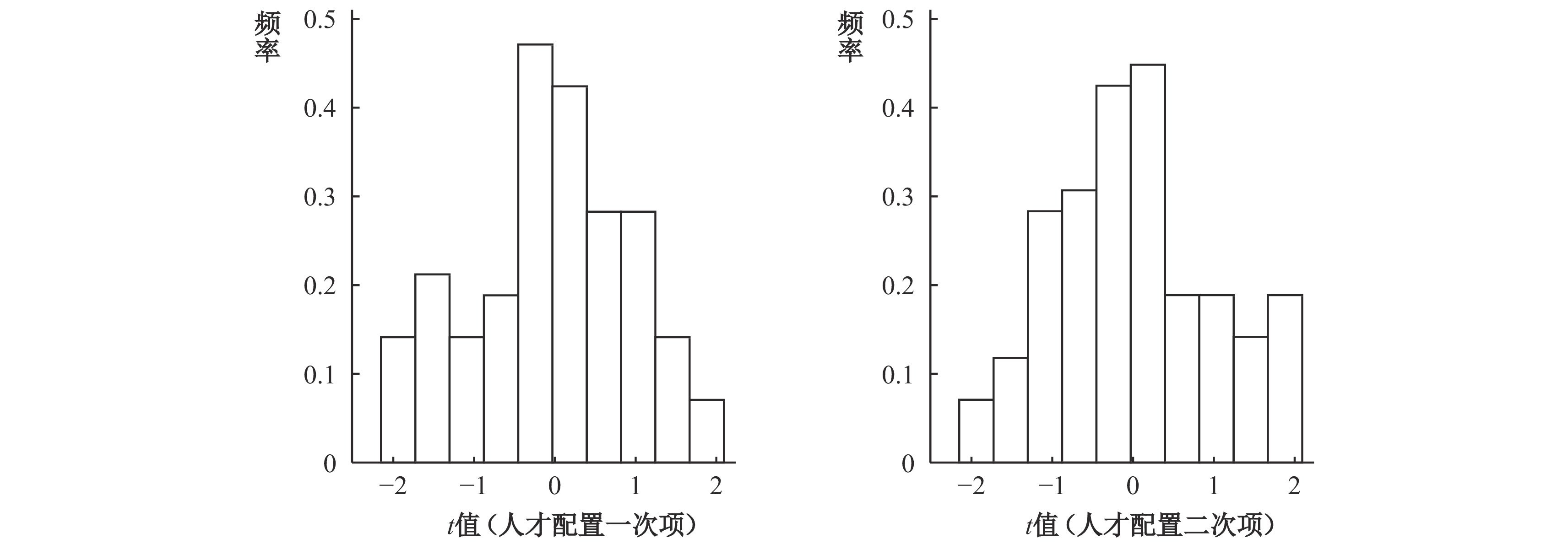

由于本文使用的是截面回归,基准回归结果的系数及显著性可能是由于统计上的偶然因素造成的,为了排除结论的偶然性,本文进行随机排序安慰剂检验。⑦安慰剂检验的逻辑是,如果基准结果是偶然的,那么当采用随机排序的人才配置回归时,核心解释变量的系数应当仍然显著。因此,当我们观察到安慰剂检验结果不再显著时,证明主要结论具有稳健性。具体操作是,将城市层面人才配置数据打乱顺序随机分配,并且根据随机分配的人才配置数据计算相应的二次项,其他变量保持不变,然后再采用同样的方法对随机排序的样本进行检验。我们总共重复进行了100次检验,得到100次回归的估计系数和t值(显著性)。

根据图1,我们发现,安慰剂检验回归结果不再显著。核心解释变量(人才配置一次项及平方项)t值大于等于1.96(5%显著水平的临界值)的频率非常低,多数t值都没有达到5%的显著性水平。这就说,如果把城市层面人才配置随机分配进行回归,那么估计系数就不再显著。并且100次回归人才配置一次项系数的平均值是−0.005,人才配置平方项系数的平均值是0.001,两者在数值上都接近0,估计结果不具备统计显著性和经济显著性。因此安慰剂检验表明,基准回归结果不是统计因素偶然产生,基准回归结果可靠,人才配置对全要素生产率有显著影响。

|

| 图 1 安慰剂检验的t值频次分布图 |

(三)异质性讨论:高技术制造业和非高技术制造业

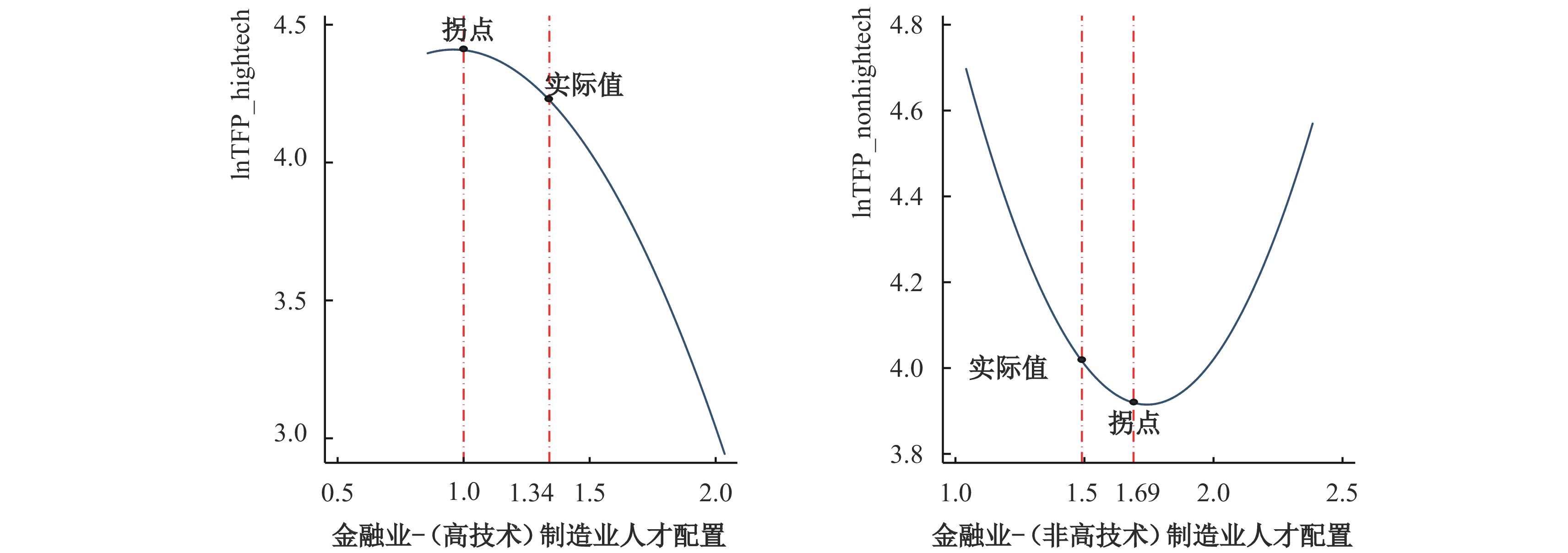

本文异质性分析部分将把样本区分为金融业—(高技术)制造业和金融业—(非高技术)制造业,原因在于,高技术制造业研发创新强度高,对人力资本的依赖性更强,因此,人才配置对高技术制造业和非高技术制造业的影响应当具有显著差异。根据国家统计局的解释,高技术制造业是指研发投入强度相对高的行业,基于这一解释,本文把研发投入强度(R&D经费内部支出/产品销售收入)大于等于所有二位数制造业行业研发投入强度平均值的行业定义为高技术制造业,把研发投入强度小于所有制造业行业研发投入强度平均值的行业定义为非高技术制造业。我们发现,金融业—(高技术)制造业就业人员受教育年限之比是1.34,而金融业—(非高技术)制造业就业人员受教育年限之比是1.49,由此可见,制造业人才配置存在明显的异质性,分样本回归结果如表6所示。

| 变量 | (1) lnTFP | (2) lnTFP |

| 金融业—(高技术)制造业人才配置 | 0.567***(0.209) | |

| 人才配置平方项(高技术样本) | −0.283***(0.0758) | |

| 金融业—(非高技术)制造业人才配置 | −2.105***(0.200) | |

| 人才配置平方项(非高技术样本) | 0.623***(0.0650) | |

| 城市层面控制变量 | YES | YES |

| 企业层面控制变量 | YES | YES |

| 省份虚拟变量 | YES | YES |

| 常数项 | 2.812***(0.149) | 4.987***(0.164) |

| 地级市数量 | 283 | 283 |

| Observations | 271 247 | 330 379 |

| R-squared | 0.137 | 0.150 |

我们发现,对于金融业—(高技术)制造业样本,基准结果仍然稳健,人才配置与全要素生产率的“倒U形”关系仍然成立,区别在于,金融业—(高技术)制造业人才配置的拐点是1.00,而金融业—制造业的拐点是1.10,高技术制造业的拐点左移,人才配置过度偏向金融业对高技术制造业具有显著影响。我们还发现,金融业–(高技术)制造业人才配置的真实值是1.34,说明高技术制造业人才配置不足依然明显,如图2所示,改善人才配置可以为高技术制造业带来巨大的“生产率红利”,表现在高技术制造业全要素生产率将显著提升。

|

| 图 2 人才配置与全要素生产率的异质性分析 |

其次,对于金融业—(非高技术)制造业样本,我们发现,尽管非高技术制造业人才配置不足,但更加值得重视的是,在非高技术制造业样本中,人才配置与TFP呈“U形”关系,人才配置的拐点是1.69,相对于制造业全样本,非高技术制造业的拐点右移。如果人才配置继续偏向金融业,那么非高技术制造业全要素生产率将进一步靠近最低点,如图2所示。

基于上述分析,我们发现,人才配置偏向金融业对高技术制造业和非高技术制造业的影响存在显著差异。相对于全样本,高技术制造业人才配置拐点左移,而非高技术制造业拐点右移。我们认为,造成这一区别的原因很可能是高技术制造业和非高技术制造业发展阶段的差异。中国要建设制造强国,发展“高精尖”技术必须依靠更高质量的人力资本,而非高技术制造业,亟需依靠人力资本实现创新转型。

六、研究结论及政策启示

振兴制造业,推动实体经济高质量发展,人才是根本。本文使用地级市数据从人才配置结构的视角实证研究了人力资本过度偏向金融业对制造业全要素生产率的影响。理论研究发现,人才配置对全要素生产率具有显著的非线性影响,并且人力资本在金融业—制造业之间存在最优配置比。当人才配置过度偏向金融业时,如果把高质量的人力资本转移到制造业将促进全要素生产率显著提升。实证分析最基本的发现是,人才配置过度偏向金融业,并且显著降低了制造业全要素生产率,从全国样本来看,人才配置与全要素生产率呈现“倒U形”关系,金融业与制造业人才最优配置比是1.10,全国283个地级市中有273个城市人才配置过度偏向金融业并且显著降低了全要素生产率。在考虑了潜在遗漏变量、反向因果和行业门槛造成核心解释变量测量误差等问题,使用房地产—制造业人才配置重新回归,以及安慰剂检验后,上述结果依然稳健。在其他条件不变的情况下,通过改善人才配置可以进一步使得全要素生产率继续增长2.7%,基于中国经济的体量,这一发现具有经济显著性。本文还发现,人才配置偏向金融业对高技术制造业和非高技术制造业的影响具有显著差异,对于高技术制造业,人才配置与全要素生产率呈“倒U形”关系,人才配置拐点左移。而对于非高技术制造业,人才配置与全要素生产率呈“U形”关系,非高技术制造业人才配置拐点右移。

本文的发现具有明显的政策含义,其中最重要的政策启示是,政府应重视人才配置过度偏向金融业的现象。特别需要指出的是,2016年工信部等国家部委出台的《制造业人才发展规划指南》提出,到2020年中国制造业就业人员平均受教育年限至少达到11年。然而,根据本文的分析,如果以提升全要素生产率为目标,那么制造业就业人员平均受教育年限在2005年的时候就应该达到12.02年。因此,本文认为,政府应该调整人才规划思路,根据高技术制造业和非高技术制造业的异质性来确定不同的子目标,实现招才引智和鼓励更多优秀人才进入制造业从事研发创新工作,以推动实体经济高质量发展。

* 本文属个人学术研究成果,并不代表作者所在单位的观点和政策意见。此外,在本文写作过程中,中山大学李世刚副教授、暨南大学张宁教授给了许多建设性意见,在此一并致谢,文责自负。

① 与本文不同的是,李静等(2017)定义的人力资本错配是指人力资本被当作简单劳动力参与生产。

② 计算方法是用理论上最优的

③ 由于篇幅限制,没有报告仅使用2005年数据的回归结果,如有需要可向作者索取。

④ 原文及附件链接为https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.101.7.3221。

⑤

⑥ 由于篇幅所限,没有报告房地产—制造业的回归结果,如有需要可向作者索取。

⑦ 有研究采用过这种方式进行安慰剂检验,比如沈坤荣等(2017),以及方明月和孙鲲鹏(2019)。

| [1] | 葛立宇. 要素市场扭曲、人才配置与创新强度[J]. 经济评论, 2018(5): 31–44. |

| [2] | 黄群慧. 论新时期中国实体经济的发展[J]. 中国工业经济, 2017(9): 5–24. |

| [3] | 黄群慧, 贺俊, 杨超. 人才争夺劣势状态下二线城市人才政策调整研究[J]. 产业经济评论, 2019(1): 5–16. DOI:10.3969/j.issn.2095-5073.2019.01.002 |

| [4] | 纪雯雯, 赖德胜. 人力资本配置与中国创新绩效[J]. 经济学动态, 2018(11): 19–31. |

| [5] | 赖德胜, 纪雯雯. 人力资本配置与创新[J]. 经济学动态, 2015(3): 22–30. |

| [6] | 李飚, 孟大虎. 如何实现实体经济与虚拟经济之间的就业平衡[J]. 中国高校社会科学, 2019(2): 59–67,158. |

| [7] | 李静, 楠玉. 为何中国" 人力资本红利”释放受阻? ——人力资本错配的视角[J]. 经济体制改革, 2017(2): 31–35. |

| [8] | 李静, 楠玉. 人才为何流向公共部门——减速期经济稳增长困境及人力资本错配含义[J]. 财贸经济, 2019(2): 20–33. DOI:10.3969/j.issn.1002-8102.2019.02.002 |

| [9] | 李静, 楠玉, 刘霞辉. 中国经济稳增长难题: 人力资本错配及其解决途径[J]. 经济研究, 2017(3): 18–31. |

| [10] | 李世刚, 杨龙见, 尹恒. 寻租如何伤害了经济增长? ——基于人才误配置视角的研究[J]. 世界经济文汇, 2016(6): 42–57. |

| [11] | 李世刚, 尹恒. 寻租导致的人才误配置的社会成本有多大?[J]. 经济研究, 2014(7): 56–66. |

| [12] | 李世刚, 尹恒. 政府-企业间人才配置与经济增长——基于中国地级市数据的经验研究[J]. 经济研究, 2017(4): 78–91. |

| [13] | 李晓敏, 卢现祥. 企业家才能、人才配置与经济增长[J]. 贵州社会科学, 2010(9): 75–80. DOI:10.3969/j.issn.1002-6924.2010.09.016 |

| [14] | 李晓敏. 制度质量、企业家才能配置与经济绩效[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2017. |

| [15] | 厉以宁. 人才培育和制度创新[J]. 经济研究, 2017(11): 11–12. DOI:10.3969/j.issn.1005-913X.2017.11.005 |

| [16] | 刘志彪. 理解高质量发展: 基本特征、支撑要素与当前重点问题[J]. 学术月刊, 2018(7): 39–45,59. |

| [17] | 马颖, 何清, 李静. 行业间人力资本错配及其对产出的影响[J]. 中国工业经济, 2018(11): 5–23. |

| [18] | 潘士远, 朱丹丹, 徐恺. 人才配置与中国经济增长[R]. 经济研究工作论文, WP1216. |

| [19] | 魏后凯, 王颂吉. 中国" 过度去工业化”现象剖析与理论反思[J]. 中国工业经济, 2019(1): 5–22. |

| [20] | 谢冬水, 黄少安. 经营式农业变迁与传统中国农业经济停滞——基于人才配置模式的探讨[J]. 财经研究, 2011(10): 103–112. |

| [21] | 岳昌君, 周丽萍. 经济新常态下的高校毕业生行业分布研究[J]. 高等教育研究, 2016(6): 34–44. |

| [22] | 中国经济增长前沿课题组, 张平, 刘霞辉, 等. 中国经济增长的低效率冲击与减速治理[J]. 经济研究, 2014(12): 4–17,32. |

| [23] | 周彬, 谢佳松. 虚拟经济的发展抑制了实体经济吗? ——来自中国上市公司的微观证据[J]. 财经研究, 2018(11): 74–89. |

| [24] | 朱鸿鸣, 赵昌文. " 攫取性”金融体系及其危害——一个基于金融竞合观的分析框架[J]. 经济体制改革, 2015(3): 149–154. |

| [25] | Arcand J L, Berkes E, Panizza U. Too much finance?[J]. Journal of Economic Growth, 2015, 20(2): 105–148. DOI:10.1007/s10887-015-9115-2 |

| [26] | Ebeke C, Omgba L D, Laajaj R. Oil, governance and the (mis)allocation of talent in developing countries[J]. Journal of Development Economics, 2015, 114: 126–141. DOI:10.1016/j.jdeveco.2014.12.004 |

| [27] | Hsieh C T, Hurst E, Jones C I, et al. The allocation of talent and U. S. Economic growth[J]. Econometrica, 2019, 87(5): 1439–1474. DOI:10.3982/ECTA11427 |

| [28] | Murphy K M, Shleifer A, Vishny R W. The allocation of talent: Implications for growth[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1991, 106(2): 503–530. DOI:10.2307/2937945 |