2020第46卷第1期

一、引 言

健康作为重要的人力资本,是实现经济长期可持续发展的关键因素之一。党的十九大报告明确提出实施健康中国战略,人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。近期国际文献研究发现,一个国家宏观经济状况如失业率变化、房价波动、经济危机,会给居民心理和生理健康带来重要的影响(Ruhm,2000,2003;Mcinerney和Mellor,2012;Golberstein等,2016)。Ruhm(2000,2003)研究发现,美国居民生理健康表现为逆周期变化,而心理健康和死亡率呈现顺周期性。在中国的相关文献中,封进和余央央(2007)、周广肃等(2014)考察了收入差距对我国居民健康的影响,真正关于我国宏观经济运行状况如何影响居民健康的研究仍较为少见。

房价作为宏观经济变量之一,其波动会影响宏观经济的整体运行,对一国经济社会发展产生重要影响(Beltratti和Morana,2010)。自1998年住房改革以来,中国房地产市场的市场化程度不断提高,房地产行业飞速发展,成为驱动中国经济周期波动的重要因素(何青等,2015)。研究发现,房价的持续上升对社会经济的众多领域均产生了显著影响,包括抑制国民消费(颜色和朱国钟,2013),加大贫富差距(陈彦斌和邱哲圣,2011;张传勇等,2014),挤压消费品行业和公共服务业发展空间(原鹏飞和冯蕾,2014),阻碍创业(吴晓瑜等,2014),影响劳动力流动和供给等(吴伟平等,2016;张莉等,2017)。与此同时,调查数据显示,我国城镇家庭住房拥有率超过80%,房产占家庭总资产的比重近七成,由房价上升带来的房产净值增长成为家庭人均财富增长的最重要原因。①

那么,中国城镇地区的房价变化是否会影响居民的健康福利呢?我们认为,在理论层面,房价至少通过三个机制对居民健康产生影响:首先,房价上升在增加家庭净财富水平的同时,通过提高房产抵押价值,给居民健康带来正向的财富效应;其次,持续上升的房价导致家庭购买基本住房和改善住房的成本增加,降低家庭住房的可支付能力,由此产生的房奴效应会给居民身心健康造成直接或间接的不利影响;第三,房价作为一个地区经济活力、基础设施和公共服务体系的信号,房价上升会降低未来经济发展的不确定性,通过地区经济发展效应促进居民健康水平。

基于此,本文利用2010年、2012年和2014年中国家庭追踪调查数据(China Family Panel Studies,CFPS),从实证角度考察房价对城镇居民心理健康和生理健康的影响。与现有国内外文献相比,本文试图在以下几个方面有所贡献。第一,为解决遗漏变量和反向因果所带来的内生性问题,本文基于CFPS面板数据,不仅通过省份和年份双重固定效应,控制省级层面不随时间变化的固定因素和全国层面共同的时间变化趋势,而且还通过个体固定效应和省级固定效应的交互项,控制人口在省份间的迁移,利用个体在特定省份居住期间的房价变动差异来识别各省房价对居民健康的因果影响。第二,不同于现有国内文献主要关注个体的生理健康,本文扩展了居民健康的内涵,采用多项主客观指标分别衡量个人的心理健康和生理健康。研究发现,从总体上看,房价上升对居民心理健康具有不利影响,对生理健康具有长期有利和短期不利的混合影响。第三,本文通过多种分组回归对比分析,检验房价对健康影响的作用机制,包括财富效应、房奴效应和地区经济发展效应。第四,本文还考察了房价对居民生理健康的影响途径,发现房价对生理健康的促进作用可能归因于规律锻炼和医疗利用的增加、抽烟喝酒不良行为的减少。

二、文献回顾

许多国际文献利用微观调研数据考察房价波动对家庭经济行为的影响,发现房价上升可以提升家庭财富和放松借贷约束,从而导致家庭增加消费和降低储蓄,并对个体创业、就业选择等劳动力供给行为产生影响(Sheiner,1995;Attanasio等,2009;Browning等,2013;Adelino等,2015;Disney和Gathergood,2018)。类似地,关于中国城镇地区房价变化对家庭影响的文献可以归纳为以下几类。

首先,学者们较为关注我国城镇地区房价或家庭房产价值对消费和储蓄的影响。整体上,房价上涨会降低家庭消费(谢洁玉等,2012),增加家庭储蓄(陈斌开和杨汝岱,2013;李雪松和黄彦彦,2015;Wan,2015)。具体地,房价对城镇家庭消费和储蓄均存在显著异质性,房价上涨对有未婚男性、现有住房价值较低以及生活在东部地区的家庭的消费抑制效应更强(谢洁玉等,2012;杨赞等,2014);房价上涨显著降低拥有多套住房和租房家庭的储蓄率,对仅有一套住房的家庭储蓄率没有显著影响(赵西亮等,2013)。同时,家庭房产价值上升主要通过财富效应对消费产生显著的正向影响(黄静和屠梅曾,2009;张大永和曹红,2012;张浩等,2017)。其次,一些文献还比较关注我国的高房价和家庭房产价值对劳动供给和创业的影响。例如,吴伟平等(2016)指出,房价上升会显著降低有房家庭女性的劳动参与率,但会显著增加无房家庭女性的劳动参与率。类似地,Fu等(2016)同样认为,家庭房产增值会显著降低女性工作概率,但不影响男性工作概率。Li和Wu(2014)、吴晓瑜等(2014)发现,我国的高房价无论对有房者还是无房者的创业行为均有显著抑制效应。

总体而言,上述文献多集中于研究我国房价对城镇消费、储蓄和劳动供给等方面的影响,有关房价对我国城镇居民健康福利影响的研究较为缺乏。国际上的相关文献主要有三项。Ratcliffe(2015)利用1991—2007年英国家庭调查数据研究发现,房价无论对有房者还是无房者的心理健康均具有显著的有利影响。同样利用英国家庭调查数据,Fichera和Gathergood(2016)采用多种健康指标研究发现,房价上升所带来的家庭财富增加,会显著降低有房者患非慢性疾病的概率,提高他们的自评健康状况,但对心理健康没有显著影响。Atalay等(2017)利用2001-2015年澳大利亚家庭调查数据证实,房价上升会通过财富效应显著改善有房者的生理健康,对其心理健康没有显著影响,但房价上升对租房者的生理和心理健康均具有不利影响。然而,以上文献主要集中对发达国家的探讨,对发展中国家,尤其是对中国房价与居民健康福利关系的研究较为少见。本文试图在这方面对国内外文献进行补充,结合我国的经济文化制度环境考察房价对健康的异质性影响,并系统梳理房价对健康的作用机制。

三、理论分析

本文主要考察房价与城镇居民健康之间的关系及其内在作用机制。从理论上讲,房价对健康的影响渠道可能包括以下几个方面。

1. 财富效应。对有房家庭而言,房价上升带来的房产价值增加,可以直接增加家庭的净财富水平。一是多套房者通过出售闲置房产或有房者通过从高房价地区搬至低房价地区,可以将房价增长所带来的财富变现;二是房产作为抵押品的价值也会相应提高,有房者可以通过房屋抵押放松家庭的借贷约束;三是即便家庭没有出售房屋或进行房屋抵押,但房价上升会使有房家庭相比过去觉得自己更富有,从而对健康产生积极影响。具体表现为:一方面,财富效应会使有房家庭增加健康投入和医疗保险支出,提高就医的财务可及性,增加卫生服务利用能力,为改善健康状况提供物质基础(Meer等,2003;Ratcliffe,2015;Fichera和Gathergood,2016;张浩等,2017)。另一方面,财富效应会增加有房者休闲对劳动的替代,降低劳动参与和工作时间(Fu等,2016;吴伟平等,2016)。劳动供给的减少,既可以增加个体的休闲、锻炼和家庭投入时间,改善睡眠和促进健康饮食,在一定程度上减少肥胖和其他相关疾病的发生(Biddle和Hamermesh,1990;Sparks等,1997),也可以缓解工作压力,减少高压工作所带来的心理和生理健康问题(Ruhm,2003)。

2. 房奴效应。房价上升不仅会使家庭购买基本住房和改善住房的成本增加,还导致无房者的租房成本上升,进而使家庭不得不增加储蓄、压缩消费(陈彦斌和邱哲圣,2011;谢洁玉等,2012;颜色和朱国钟,2013;李雪松和黄彦彦,2015),通过以下渠道对健康产生负向影响。第一,房价上升导致家庭住房可支付能力下降,对购房者带来直接的经济压力和心理焦虑。第二,购房家庭为了购房和偿还贷款,可能会减少健康食品、医疗保健和卫生服务等相关消费开支(Pollack等,2010),增加工作时间和工作强度,压缩健康投入时间和睡眠时间,不利于心理和生理健康(Sheiner,1995)。第三,为了规避限购限贷政策,享受税费、首付比例及贷款利息等方面的优惠政策,一些购房者办理结婚、离婚登记手续,随之引发的矛盾纠纷,也会给身心健康带来负向影响。此外,房价的上升还会导致居民财产差距的进一步扩大(陈彦斌和邱哲圣,2011),引起公共医疗设施供给不足、社会资本被侵蚀进而对健康产生负向影响(封进和余央央,2007)。

3. 地区经济发展效应。房价是一个地区公共服务质量和经济发展机会的体现,其本身不仅为个体健康提供了良好条件,也反映了市场对当地长期投资的乐观预期,会在一定程度上提高居民的健康水平(Ratcliffe,2015;Atalay等,2017)。具体而言,第一,房价较高的地区一般具有高质量的公共服务和基础设施,例如良好的学区、社区活动场所和医疗卫生服务设施,会吸引更多拥有较高受教育程度和社会资本的人居住于此,他们的聚集又会为社区创造更安全、更好的社会环境和公共资源,这些均有助于提高当地居民的健康水平。第二,房价是公众对地区经济活力的整体信心和预期的体现,一个地区房价上升通常预示着较好的地区发展前景、更多的工作机会和更大的财富增长空间,会降低人们对未来经济发展的不确定性,提高个人的预期收入,从而改善个体的心理健康和增加健康投入(Luttmer,2005;Ratcliffe,2015)。

总体而言,房价对居民健康影响的净效应是有利还是不利并不确定,需要进一步实证研究。

四、数据和变量构造

本文采用的微观数据来源于北京大学中国社会科学调查中心2010年、2012年和2014年实施的“中国家庭追踪调查”项目,该调查项目覆盖中国25个省/市/自治区、162个县,调查内容包括社区问卷、家庭问卷、成人问卷和少儿问卷四种类型,涵盖社区特征、家庭经济活动、收入财产、个人健康、教育水平、生活方式等丰富信息。本文将研究对象限定为16—60岁城镇人口,三期混合截面样本量为15 654。

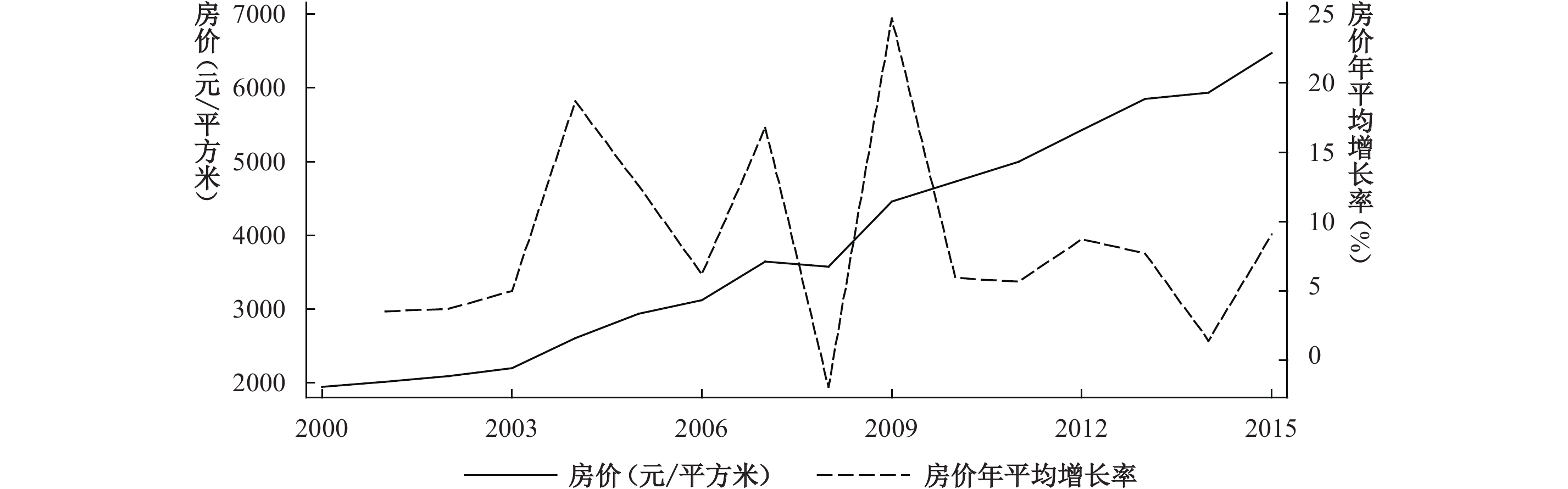

本文的房价数据来自中国经济与社会发展统计数据库,该数据库覆盖1996—2014年中国70个大中城市。由于CFPS中很多样本城市不在这70个大中城市之列,房价信息缺失严重,我们主要采用的是2010年、2012年和2014年省会城市的住宅商品房平均售价(千元/平方米)作为房价衡量变量,其在一定程度上能够反映各省的房价水平。为了保证数据的可比性,我们运用居民消费价格指数(CPI)以2010年为基期对房价数据进行了折算。在此基础上,我们还构建了两年期房价增长率(2008—2010年、2010—2012年和2012—2014年),用于衡量地区房价变动情况。由图1可以看出,在2000—2015年期间,全国住宅商品房平均销售价格除2008年略有下降外,其他年份均持续上升,尤其是2009年房价增长率达到24.7%。

|

| 图 1 房价与房价增长率的变化趋势:2000−2015年 |

本文主要被解释变量是个体的心理健康和生理健康。在心理健康方面,我们构建抑郁量表总分(Center for Epidemiologic Studies Depression scale,CES-D)、抑郁和不快乐程度三个变量。国际文献用抑郁量表测量个体当前的抑郁状态,强调个体在短期内的多种情感经历(Radloff,1977)。CFPS2010年和2014年采用的是6项抑郁量表,②与标准的20项抑郁量表高度相关,对抑郁的敏感度和方向进行了充分的心理测量(Aggarwal等,2008)。每一项量表均有5个选择,包括0(从不)、1(有一些时候)、2(一半时间)、3(经常)和4(几乎每天)。因此,本文抑郁量表总分(CES-D)的取值范围为0–24,数值越大表明在过去一个月消极情绪越多。根据Burnam等(1988),我们以CES-D的4分为分界点,构建二值抑郁变量,CES-D大于等于4取值为1,反之取值为0。2010年和2014年,有抑郁情绪的样本比例分别是27%和31%。参考Zhang等(2017),我们还根据CFPS 2010年和2014年中“最近1个月内你做任何事情都不能振奋的频率”这个调查问题,构建一个连续变量,用于衡量个体的不快乐程度,取值范围从0(从不)到4(几乎每天),数值越大表明被调查者越不快乐。

在生理健康方面,我们有主观自评健康、过去两周患病率、慢性疾病、体质指数和超重五个衡量变量。首先,根据CFPS2012年和2014年中“你认为自己的健康状况如何”这个调查问题,我们构建一个二值变量表示较差的主观自评健康,若选项为“一般”或“不健康”则取值为1,若选项为“非常健康”“很健康”或“比较健康”则取值为0。主观自评健康是预测个体身体状况、疾病和死亡风险的重要指标,但具有主观性的缺陷。为此,本文还采用多个健康客观衡量变量,其中,过去两周患病率是一个二值变量,如果被调查者在过去两周有发烧、疼痛、腹泻、咳嗽、步行困难、心慌心悸心口痛等身体不适情况则赋值为1,反之为0。慢性疾病患病率也是一个二值变量,表示过去半年内被调查者是否有慢性疾病。

肥胖作为死亡的重大诱因,会引致产生较多的健康问题,包括高血压、糖尿病、冠心病、呼吸道疾病等,甚至会引发癌症(National Heart等,1998)。我们用体重(kg)除以身高(m)的平方,计算被调查者的体质指数(Body Mass Index,BMI)。当体质指数达到或超过24,个体患高血压、糖尿病、冠心病和血脂异常等严重危害健康的疾病概率会显著增加。为此,我们构建二值超重变量,若BMI≥24则赋值为1,反之为0。我们的样本中,自评健康为差的比例是28.3%,过去两周患病率为14.6%、慢性疾病患病率是12.1%、体质指数均值为22.90,超重比例达到34.9%。

为了更好地解释房价对居民健康的影响,我们构建了6个与居民健康医疗行为相关的变量。首先,衡量居民的医疗服务可及性与可得性的变量有两个,包括过去两周身体不适时是否看过医生、过去一年是否住过院。其次,居民健康行为包括是否经常锻炼身体、是否吸烟、每日吸烟量以及是否喝酒。其中,经常锻炼身体是一个二值变量,表示居民过去一周有超过两次20分钟及以上的锻炼时间。③如果被调查者过去一月有吸烟行为,吸烟变量设定为1,反之为0。经常喝酒表示被调查者过去一月每周喝酒次数是否超过3次。

家庭及人口统计学特征变量包括家庭人均收入、个人性别、年龄、户口、婚姻状况和受教育程度等变量。家庭人均收入等于家庭纯收入除以家庭成员数,其中:收入采用的是2010年可比的家庭纯收入,用以2010年为基期的CPI进行平减,剔除一些异常观测值和极端值,包括家庭纯收入低于1 000元、家庭纯收入最高的5%、家庭规模大于10人的样本(谢洁玉等,2012)。个体受教育程度包括小学及以下(对照组)、初中、高中和大专及以上四组。具体的统计性描述见表1。

| 样本量 | 总样本 | 2010年 | 2012年 | 2014年 |

| 15 654 | 5 894 | 5 037 | 4 723 | |

| 被解释变量: | ||||

| 心理健康 | ||||

| CES-D | 2.625 | 2.490 | 2.806 | |

| 抑郁 | 0.286 | 0.270 | 0.309 | |

| 不快乐程度 | 0.693 | 0.641 | 0.764 | |

| 生理健康 | ||||

| 主观自评健康为差 | 0.283 | 0.323 | 0.240 | |

| 过去两周患病率 | 0.146 | 0.119 | 0.161 | 0.165 |

| 慢性疾病患病率 | 0.121 | 0.111 | 0.114 | 0.141 |

| 体质指数 | 22.90 | 22.75 | 22.90 | 23.11 |

| 超重 | 0.349 | 0.338 | 0.346 | 0.365 |

| 健康行为 | ||||

| 身体不适时看医生 | 0.139 | 0.123 | 0.142 | 0.155 |

| 过去一年有住院治疗 | 0.073 | 0.054 | 0.075 | 0.095 |

| 经常锻炼身体 | 0.174 | 0.204 | 0.136 | |

| 吸烟(男性) | 0.279 | 0.283 | 0.279 | 0.273 |

| 每日吸烟量(支,男性) | 4.488 | 4.546 | 4.565 | 4.325 |

| 经常喝酒(男性) | 0.166 | 0.163 | 0.171 | 0.165 |

| 解释变量: | ||||

| 房价(千元) | 9.385 | 9.303 | 8.770 | 10.14 |

| 房价增长率 | 0.109 | 0.210 | 0.0393 | 0.0582 |

| 家庭人均纯收入 | 19.59 | 18.26 | 19.94 | 20.87 |

| 性别 | 0.480 | 0.476 | 0.481 | 0.483 |

| 年龄 | 40.20 | 40.24 | 40.20 | 40.15 |

| 户口 | 0.558 | 0.576 | 0.552 | 0.542 |

| 已婚 | 0.782 | 0.787 | 0.784 | 0.772 |

| 初中 | 0.355 | 0.369 | 0.357 | 0.336 |

| 高中 | 0.239 | 0.247 | 0.248 | 0.220 |

| 大专及以上 | 0.202 | 0.182 | 0.213 | 0.214 |

| 社区是否有医院 | 0.759 | 0.752 | 0.774 | 0.754 |

| 社区是否有小学 | 0.493 | 0.494 | 0.518 | 0.468 |

| 社区是否有运动场所 | 0.645 | 0.688 | 0.677 | 0.554 |

| 社区是否通天然气 | 0.830 | 0.854 | 0.813 | 0.812 |

| 社区是否通自来水 | 0.860 | 0.871 | 0.836 | 0.868 |

| 社区总人口 | 6473 | 6338 | 6177 | 6942 |

| 社区面积 | 37.02 | 18.32 | 12.87 | 85.47 |

| 注:所有金额类变量均用以2010年为基期的CPI指数进行了平减。 | ||||

五、实证策略

为了考察房价对居民健康的影响,本文构建如(1)式所示的计量回归基准模型:

| $ {Y_{ipt}} = {\beta _0} + {\beta _1}H{P_{pt}} + {\beta _2}{X_{ipt}} + {\delta _t} + {\theta _p} + {\varepsilon _{ipt}} $ | (1) |

其中,下标i、p和t分别表示个体、省份和年份;被解释变量Yipt表示个体的健康结果变量。HPpt表示省级层面的房价或房价增长率,Xipt是一组与个人健康相关的个体/家庭社会经济特征变量以及社区层面特征变量,δt代表年份固定效应,θp代表省份固定效应。εipt是随机扰动项。为了获得本文感兴趣的参数β1的无偏估计量,我们需要考虑房价变量的内生性问题。

首先,考虑到模型中可能存在省级层面的遗漏变量(比如,地理位置、医疗资源等)同时影响到省级房价和居民健康状况。为此,我们在模型中控制了7个社区层面的特征变量,包括社区是否有医院、小学、运动场所、通天然气、通自来水、社区总人口和社区面积。我们还加入年份固定效应δt和省份固定效应θp,分别用于控制各省份共同的时间变化趋势和不随时间而改变的省级层面异质性特征。在同时控制省份和年份固定效应的情况下,我们主要利用各省的房价(或房价增长率)变动∆HPpt存在差异来识别房价所带来的城镇居民的健康变化。

其次,健康对房价可能具有一定程度的反向因果关系。通常情况下,健康状况较差的居民收入水平也比较低,可能被迫或选择居住在房价较低的省份,以降低住房成本。反之,健康状况好的居民社会经济地位也会比较好,对未来有较高的收入预期,他们更可能选择定居在具有较多工作发展机会、房产增值空间比较大的省份。因此,人口在省份间的迁移有可能导致房价系数存在估计偏误。参考Atalay等(2017)和Ratcliffe(2015)的做法,我们在模型(1)中加入了个体固定效应和省级固定效应的交互项φip,用于控制由于个体在省份间迁移所带来的健康变化。如模型(2)所示,房价系数估计的是个体在特定省份居住期间的房价变化所产生的健康影响。

| $ {Y_{ipt}} = {\beta _0} + {\beta _1}H{P_{pt}} + {\beta _2}{X_{ipt}} + {\delta _t} + {\theta _p} + {\varphi _{ip}} + {\varepsilon _{ipt}} $ | (2) |

最后,模型(2)中还可能存在随年份而改变的遗漏变量,比如宏观政策、地方经济发展和劳动力市场变化等因素会同时影响省级房价和城镇居民的健康。由于宏观变量之间的关系缺乏定论,在主模型中我们没有控制省级其他宏观变量,而是加入东中西区域和年份的交互固定效应μrt,用于控制宏观区域层面随年份而改变的不可观测影响因素。如模型(3)所示,房价的估计系数β1,既包括房价对居民健康的直接影响,也包括房价通过影响宏观经济和劳动力市场等所产生的间接影响。

| $ {Y_{ipt}} = {\beta _0} + {\beta _1}H{P_{pt}} + {\beta _2}{X_{ipt}} + {\delta _t} + {\theta _p} + {\varphi _{ip}} + {\mu _{rt}} + {\varepsilon _{ipt}} $ | (3) |

作为稳健性检验,我们在模型(3)中有加入省级层面的人均GDP、城镇失业率和人口规模三个宏观变量作为控制变量,估计房价对城镇居民健康的直接影响。本文的健康结果变量包括四个连续变量和四个二值变量,为了便于估计系数的解读,我们均采用OLS估计方法。二值被解释变量的Probit估计结果所对应的边际效应,与本文所报告的线性概率模型估计结果基本类似。另外,本文对标准误的估计均采用聚类到省级年份层面的稳健标准误。

六、实证结果分析

(一)房价对城镇居民健康影响的基准估计结果。表2每个单元格代表一个回归,第1—3列报告的是房价对不同健康结果变量影响的估计系数,第4—6列报告的是房价增长率的估计系数,④三种回归设定分别对应模型(1)至模型(3)。

| 被解释变量 | 房价 | 房价增长率 | ||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| CES-D | 0.179 | 0.623*** | 0.621*** | 3.325*** | 3.939** | 5.144** |

| (−0.11) | (−0.163) | (−0.159) | (−1.115) | (−1.885) | (−2.121) | |

| 观测值 | 8 235 | 8 235 | 8 235 | 8 235 | 8 235 | 8 235 |

| 抑郁 | 0.022* | 0.076*** | 0.075*** | 0.275 | 0.403 | 0.576** |

| (−0.013) | (−0.014) | (−0.013) | (−0.17) | (−0.253) | (−0.26) | |

| 观测值 | 8 235 | 8 235 | 8 235 | 8 235 | 8 235 | 8 235 |

| 不快乐程度 | 0.036 | 0.149*** | 0.151*** | 0.926*** | 1.001** | 1.189** |

| (−0.027) | (−0.03) | (−0.031) | (−0.26) | (−0.424) | (−0.487) | |

| 观测值 | 8 246 | 8 246 | 8 246 | 8 246 | 8 246 | 8 246 |

| 主观自评健康为差 | −0.008 | −0.01 | −0.023* | 0.017 | 0.040 | −0.060 |

| (−0.005) | (−0.009) | (−0.012) | (0.090) | (0.126) | (0.167) | |

| 观测值 | 6 904 | 6 904 | 6 904 | 6 904 | 6 904 | 6 904 |

| 过去两周患病率 | 0.013* | 0.017 | 0.021** | 0.197*** | 0.184** | 0.242*** |

| (−0.008) | (−0.012) | (−0.01) | (0.058) | (0.083) | (0.062) | |

| 观测值 | 11 864 | 11 864 | 11 864 | 11 864 | 11 864 | 11 864 |

| 慢性疾病患病率 | −0.004 | −0.018*** | −0.012** | −0.114*** | −0.147*** | −0.110*** |

| (−0.007) | (−0.005) | (−0.005) | (0.034) | (0.042) | (0.036) | |

| 观测值 | 11 634 | 11 634 | 11 634 | 11 634 | 11 634 | 11 634 |

| 体质指数 | −0.002 | 0.013 | 0.036 | 0.184 | 0.148 | 0.326 |

| (−0.027) | (−0.026) | (−0.039) | (0.264) | (0.244) | (0.369) | |

| 观测值 | 11 586 | 11 586 | 11 586 | 11 586 | 11 586 | 11 586 |

| 超重 | −0.003 | −0.002 | 0.003 | −0.004 | 0.003 | 0.059 |

| (−0.004) | (−0.005) | (−0.007) | (0.048) | (0.050) | (0.068) | |

| 观测值 | 11 580 | 11 580 | 11 580 | 11 580 | 11 580 | 11 580 |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 省份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 个人×省份固定效应 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |

| 中东西区域×年份固定效应 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |

| 注:括号内为省份年份层面的聚类稳健标准误,*、**和***分别表示在10%、5%和1%水平上显著。所有列均控制了个体、家庭和社区层面的解释变量,包括性别、年龄、婚姻、户口、受教育程度、家庭人均收入、社区有无医院、社区有无小学、社区有无运动场所、社区是否通自来水和天然气、社区面积和社区人口。下表同。 | ||||||

首先,我们来看房价和房价增长率对城镇居民心理健康的影响。关于CES-D的回归结果显示,在控制省份和年份固定效应的情况下,第1列中房价回归系数并不显著。第2列加入个体固定效应和省级固定效应的交互项用于控制人口迁移所带来的内生性估计偏差,回归结果表明,房价上升会显著增加城镇居民的CES-D分值,即对心理健康产生不利影响。为进一步控制宏观区域层面随年份改变的遗漏变量,我们在第3列加入东中西区域和年份的交互固定效应,房价对CES-D影响的估计系数仍然显著为正,具体表现为,房价每增加1千元,城镇居民的CES-D分值将显著提高0.62(24%),且在1%的水平上显著。在第4—6列中无论哪一种计量设定,房价增长率的估计系数均显著为正,结果表明,房价增长率提高10%,城镇居民的CES-D分值将增加0.51(19.4%)。

作为心理健康的第二个衡量指标,抑郁在第1列中的回归结果显示,房价会显著提高城镇居民的抑郁概率,该影响仅在10%的水平上显著。在控制了内生性偏差的情况下,第2列和第3列中房价估计系数的绝对值和显著程度均有所提高。我们发现,房价每增加1千元,城镇居民的抑郁概率会增加7.5%。虽然第4列和第5列中房价增长率的回归系数不显著,但第6列最终的模型估计结果也表明,房价增长率对城镇居民抑郁概率的影响显著为正,房价增长率提高10%,居民的抑郁概率将显著增加5.76%。

作为心理健康的第三个衡量指标,个体不快乐程度的回归结果与CES-D基本一致。虽然第1列中房价系数不显著,但第2列和第3列的房价系数均显著为正,房价每增加1千元,个体不快乐程度会提高0.51个单位(约22%)。第4—6列中房价增长率的回归系数均显著为正,若房价增长率提高10%,个体不快乐程度会增长0.119个单位(约17.1%)。

其次,我们发现,房价上升对各项生理健康衡量变量的影响并不完全一致。关于主观自评健康的回归结果表明,房价增长率对自评健康不具有显著影响;房价的系数在第1列和第2列中为负值但不显著,在第3列最终模型设定中仍然为负值且在10%的显著性水平上显著,说明房价上升在一定程度上有助于改善居民的自评健康,即房价每增长1千元,城镇居民自评健康为差的概率会显著降低2.3%。

在过去两周患病率的回归中,第1列房价的回归系数显著为正,说明房价上升会提高城镇居民在过去两周身体不适的概率。第3列控制了内生性偏差后的回归结果依然稳健,房价每增加1千元,城镇居民两周患病率会显著提升2.1%。在第4—6列中房价增长率的回归系数均显著为正,表明房价增长率提高10%会导致两周患病率显著提高2.42%。

在慢性疾病的回归中,第2—3列结果表明,房价上升对城镇居民慢性疾病患病率有显著的负向影响,房价每增加1千元,个体慢性疾病患病率会降低1.2%。第4—6列结果也表明,房价增长率提高10%,个体慢性疾病患病率会显著降低1.10%,且在1%的显著性水平上显著。此外,无论房价还是房价增长率对城镇居民的体质指数和超重概率均没有显著影响。

总体而言,我们发现,房价上升对我国城镇居民的心理健康具有显著的不利影响,对生理健康的长期衡量指标有显著的有利影响,但对生理健康的短期衡量变量有显著的不利影响,可能的解释是,个体的心理健康问题也会带来如头痛、心慌等各种身体不适症状,导致过去两周患病率的提高(Ruhm,2003),也就是说,房价对过去两周患病率的影响可能源于房价对心理健康的不利影响。

(二)稳健性检验。为进一步检验表2基准回归结果的可靠性,我们做了如下三个稳健性检验。首先,由于模型(1)的核心解释变量是省级层面房价,省级层面的其他宏观变量可能会同时影响到房价和城镇居民的健康状况。虽然我们在模型中控制了省份固定效应、个人与省份固定效应的交互项以及东中西宏观区域与年份的交互项,但可能还存在省级层面其他随年份而改变的相关遗漏变量。为此,我们在表3的第1列加入了省级层面人均GDP、城镇失业率和人口规模三个宏观变量,回归结果与表2第3列和第6列的结果基本一致,但房价或房价增长率对心理健康影响系数的数值略有下降,房价或房价增长率对生理健康影响系数的数值略有变大。这说明房价与宏观经济发展之间确实存在密切关联,但是否控制这些宏观经济变量并不影响房价与城镇居民健康之间关系的稳健性。

| 被解释变量 | (1)加入省级其他变量 | (2)控制城市固定效应 | (3)控制县级固定效应 | |||

| 房价 | 房价增长率 | 房价 | 房价增长率 | 房价 | 房价增长率 | |

| CES-D | 0.524** | 4.210* | 0.621*** | 5.144** | 0.623*** | 5.127*** |

| (0.192) | (2.075) | (0.162) | (1.910) | (0.162) | (1.904) | |

| 抑郁 | 0.050*** | 0.400* | 0.075*** | 0.576** | 0.075*** | 0.581** |

| (0.017) | (0.206) | (0.015) | (0.219) | (0.016) | (0.221) | |

| 不快乐程度 | 0.131*** | 0.971** | 0.151*** | 1.189** | 0.151*** | 1.192*** |

| (0.041) | (0.451) | (0.036) | (0.444) | (0.037) | (0.443) | |

| 主观自评健康为差 | −0.031*** | 0.142 | −0.023** | −0.060 | −0.023** | −0.060 |

| (0.011) | (0.175) | (0.011) | (0.173) | (0.009) | (0.140) | |

| 过去两周患病率 | 0.024* | 0.297*** | 0.021* | 0.242*** | 0.022* | 0.250*** |

| (0.012) | (0.061) | (0.012) | (0.084) | (0.012) | (0.084) | |

| 慢性疾病患病率 | −0.014 | −0.119** | −0.012 | −0.110* | −0.013 | −0.116* |

| (0.008) | (0.052) | (0.009) | (0.058) | (0.010) | (0.068) | |

| 体质指数 | 0.040 | 0.276 | 0.037 | 0.329 | 0.036 | 0.321 |

| (0.042) | (0.427) | (0.046) | (0.395) | (0.045) | (0.409) | |

| 超重 | 0.001 | 0.047 | 0.003 | 0.061 | 0.003 | 0.060 |

| (0.007) | (0.072) | (0.006) | (0.063) | (0.006) | (0.066) | |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 居住地固定效应 | 省级 | 省级 | 城市 | 城市 | 区县 | 区县 |

| 个人×居住地固定效应 | 省级 | 省级 | 城市 | 城市 | 区县 | 区县 |

| 省级其他宏观变量 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| 中东西区域×年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

其次,由于模型(1)中的省级层面房价不一定是城镇居民所面对的真实房价水平,我们试图构建地级市层面的房价水平,对房价数据缺失的情况就用省会城市房价代替,同时在模型中控制地级市层面固定效应及其与个人固定效应的交互项。表3第2列的回归结果与表2第3列和第6列的结果大致相同,只是房价对慢病患病率的影响变得边际显著,p值为0.148,但房价增长率对两周患病率仍然有显著的正向影响,对慢病患病率有显著的负向影响。虽然我们没有最理想的区县层面房价数据,表3第3列进一步控制了区县层面固定效应及其与个人固定效应的交互项,回归结果与第2列基本相同。这两个稳健性检验结果表明,虽然省级房价变量可能存在一定的测量误差,但进一步控制了地级市(或区县)固定效应以及省内地级市之间(或区县之间)的人口迁移,结果仍然支持基准模型的发现,即省级层面房价变量对健康的影响是稳健的。

(三)房价对城镇居民健康影响的作用机制检验。

1. 财富效应的检验结果。如果房价上升会通过房产增值所形成的财富效应影响居民健康状况,那么对拥有不同房产数量和不同房产价值的家庭而言,由于房价上升带来不同程度的财富效应,房价对健康会有异质性影响。为此,我们根据家庭房产数量和房产价值水平进行分组对比分析,检验财富效应是否存在,检验结果见表4。

| 被解释变量 | 家庭房产数量 | 家庭房产价值水平 | |||

| 有二套及以上房产 | 有一套房产 | 无房产 | 高 | 低 | |

| CES-D | 0.189(0.511) | 0.473**(0.179) | 1.374**(0.516) | 0.368(0.248) | 0.729***(0.255) |

| 观测值 | 1 393 | 5 759 | 1 083 | 3 070 | 5 165 |

| 抑郁 | 0.003(0.042) | 0.055***(0.017) | 0.163**(0.078) | 0.026(0.026) | 0.082***(0.024) |

| 观测值 | 1 393 | 5 759 | 1 083 | 3 070 | 5 165 |

| 不快乐程度 | −0.025(0.135) | 0.108***(0.032) | 0.255**(0.105) | 0.118*(0.062) | 0.171***(0.039) |

| 观测值 | 1 393 | 5 767 | 1 086 | 3 072 | 5 174 |

| 主观自评健康为差 | −0.046***(0.014) | −0.010(0.013) | 0.005(0.049) | −0.039***(0.008) | 0.001(0.011) |

| 观测值 | 1 283 | 4 741 | 880 | 2 623 | 4 281 |

| 过去两周患病率 | 0.003(0.028) | 0.014(0.012) | 0.040(0.038) | 0.022(0.014) | 0.015(0.015) |

| 观测值 | 2 037 | 8 253 | 1 574 | 4 506 | 7 358 |

| 慢性疾病患病率 | −0.027*(0.014) | −0.018**(0.008) | −0.017(0.019) | −0.021*(0.011) | −0.012*(0.007) |

| 观测值 | 2 009 | 8 078 | 1 547 | 4 445 | 7 189 |

| 体质指数 | 0.048(0.058) | −0.003(0.045) | 0.120(0.080) | −0.003(0.059) | 0.008(0.066) |

| 观测值 | 1 999 | 8 041 | 1 546 | 4 429 | 7 157 |

| 超重 | −0.003(0.018) | −0.004(0.007) | 0.025(0.024) | −0.017(0.014) | 0.006(0.010) |

| 观测值 | 1 998 | 8 037 | 1 545 | 4 427 | 7 153 |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 省级固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 个人×省级固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

我们先根据家庭拥有的房产数量,将样本分为有二套及以上房产家庭、有一套房产家庭和无房产家庭,这三类家庭所占比例分别是17%、69%和14%。从理论上讲,无房产家庭没有住房产权,不存在财富效应;与无房产家庭相比,拥有一套房产家庭可能会有财富效应,而第二套房产更有可能具有投资品属性。因此,拥有二套及以上房产家庭的财富效应应该最大。

从表4第1—3列的分组回归结果可以看出,对无房产子样本,房价上升对心理健康有显著的不利影响,会显著提高他们的CES-D数值、抑郁概率和不快乐程度,但是对生理健康的各项衡量变量没有显著影响。对有一套房产子样本,房价对心理健康的影响显著不利,⑤房价上升会显著降低他们的慢性疾病患病率,但不影响其他生理健康指标。对有二套及以上房产子样本,我们发现,房价上升不仅对三个心理健康衡量变量均没有显著影响,而且对生理健康有显著的有利影响,会显著降低主观自评健康为差的概率和慢病患病率。这些回归结果与理论预期相符,说明房价上升会通过财富效应,减弱甚至抵消其对城镇居民带来的心理健康问题,对生理健康产生有利影响。

为进一步检验财富效应的稳健性,我们根据家庭房产价值,按照所在城市房产价值的均值划分为高房产价值家庭和低房产价值家庭。与表4第1—3列基本一致,第4—5列的回归结果显示,房价上升会显著提高低房产价值居民的CES-D和抑郁概率,但对高房产价值居民没有显著影响,同时房价上升对两个子样本的不快乐程度均有显著影响。在生理健康回归中,房价上升会显著改善高房产价值居民的自评健康,但不影响低房产价值居民的自评健康,对两组的慢病患病率均有显著的不利影响。因此,从表4总体看,房价上升带来的财富效应的确影响了城镇居民的心理和生理健康,但是其没有占据主导性作用。

2. 房奴效应的检验结果。房价的持续上升会导致家庭未来购买基本住房和改善住房的购房成本增加,由此产生的房奴效应不利于居民健康。表2中房价上升对城镇居民的心理健康总体上有显著的不利影响,说明房奴效应在一定程度上占据主导作用。为了详细验证房奴效应的影响,我们选取家庭房产面积大小和家庭有无20岁未婚男性进行分组检验,原因在于房产面积较小和有未婚男性家庭的购房意愿往往更强,房奴效应效果更明显,具体检验结果见表5。

| 被解释变量 | 只有一套房产家庭:人均住房面积 | 家庭是否有满20岁未婚男性 | ||

| 25平米及以上 | 25平米以下 | 有 | 无 | |

| CES-D | −0.171(0.192) | 0.891***(0.180) | 0.715**(0.284) | 0.583***(0.121) |

| 观测值 | 2 635 | 3 124 | 2 109 | 6 126 |

| 抑郁 | −0.020(0.032) | 0.092***(0.019) | 0.099**(0.036) | 0.062***(0.014) |

| 观测值 | 2 635 | 3 124 | 2 109 | 6 126 |

| 不快乐程度 | 0.067(0.072) | 0.161***(0.051) | 0.141*(0.080) | 0.154***(0.022) |

| 观测值 | 2 637 | 3 130 | 2 109 | 6 137 |

| 主观自评健康为差 | −0.064*(0.033) | 0.003(0.013) | 0.025(0.015) | −0.021**(0.010) |

| 观测值 | 1 133 | 3 608 | 1 841 | 5 063 |

| 过去两周患病率 | 0.015(0.020) | 0.015(0.016) | 0.017(0.017) | 0.016(0.011) |

| 观测值 | 3 223 | 5030 | 3 064 | 8 800 |

| 慢性疾病患病率 | −0.034(0.027) | −0.011(0.011) | 0.006(0.010) | −0.028***(0.006) |

| 观测值 | 3 186 | 4 892 | 2 990 | 8 644 |

| 体质指数 | 0.032(0.095) | −0.047(0.054) | 0.045(0.047) | 0.001(0.031) |

| 观测值 | 3157 | 4 884 | 2 992 | 8 594 |

| 超重 | 0.012(0.016) | −0.007(0.010) | −0.002(0.010) | −0.002(0.005) |

| 观测值 | 3 155 | 4 882 | 2 991 | 8 589 |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 省级固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 个人×省级固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

我们首先将样本限定于只拥有一套房产的家庭,用于控制基于房产套数的房价上升的财富效应,然后按照家庭人均住房面积是否超过25平方进行分组回归。人均住房面积越小的家庭,其改善性住房需求可能会越大,家庭成员健康状况受房价上升之房奴效应的不利影响就会越强。表5第1—2列的回归结果验证了这一异质性影响,在只有一套房产的城镇样本中,房价只对人均住房面积较小的居民心理健康有显著的不利影响,对人均住房面积较大的居民没有影响。与房价上升之财富效应一致的是,房价上升对人均住房面积较小的居民的生理健康没有影响,但是可以改善人均住房面积较大的居民的自评健康。

在当前中国社会,房产和婚姻紧密相连,婚姻习俗大多是男方及其家庭购买结婚用房。因此,有年轻未婚男性的家庭存在较大的住房刚性需求,受房奴效应带来的健康不利影响更大。在表5第3—4列,我们参考谢洁玉等(2012)将样本按照家庭是否有满20岁未婚男性进行分组回归和对比分析。我们发现,虽然房价对两个子样本的心理健康均有显著的不利影响,但与房奴效应理论预期相符的是,对主观自评健康和慢病患病率的回归结果均表明,房价上升会显著降低家中没有适龄未婚男性的居民自评健康为差的概率和慢病患病率,对家中有适龄未婚男性的居民没有显著影响。⑥

3. 地区经济发展效应的检验结果。房价是地区经济活力和基础设施建设水平的重要信号,可能反映的是公众对当地长期投资的整体预期和信心。我们预计,如果地区经济发展效应确实存在,会使房价对不同经济发展水平的地区居民有异质性的健康影响,对经济发展比较好的地区的居民而言,房价对健康更有可能产生有利的影响。因此,我们按照经济发展水平的差异,选取不同收入水平的省份和不同发展水平的城市进行分组检验,以期验证房价的地区经济发展效应是否存在。

我们先根据所在省份的人均收入将样本分为高收入省份和低收入省份进行分组回归。在表6第1—2列中,CES-D、抑郁和不快乐程度的回归结果一致表明,房价上升对两个地区居民的心理健康均具有显著的不利影响。同时,房价上升对高收入省份居民的自评健康和慢性疾病有显著的改善作用,对低收入省份居民没有显著的影响。这些结果与前述的理论分析基本一致。

| 被解释变量 | 省份人均收入 | 城市发展水平 | ||

| 高收入省份 | 低收入省份 | 一线城市 | 二三线城市 | |

| CES-D | 0.344***(0.032) | 0.871***(0.189) | 0.431(0.292) | 0.723**(0.280) |

| 观测值 | 4 665 | 3 570 | 2 979 | 5 256 |

| 抑郁 | 0.066***(0.004) | 0.074***(0.020) | 0.045(0.030) | 0.078***(0.024) |

| 观测值 | 4 665 | 3 570 | 2 979 | 5 256 |

| 不快乐程度 | 0.105***(0.021) | 0.193***(0.045) | 0.138*(0.033) | 0.176***(0.057) |

| 观测值 | 4 670 | 3 576 | 2 983 | 5 263 |

| 主观自评健康为差 | −0.023**(0.008) | 0.003(0.014) | −0.111*(0.036) | −0.008(0.020) |

| 观测值 | 4 160 | 2 744 | 2 258 | 4 646 |

| 过去两周患病率 | 0.011(0.009) | 0.034(0.028) | −0.000(0.009) | 0.062***(0.013) |

| 观测值 | 6 753 | 5 111 | 4 233 | 7 631 |

| 慢性疾病患病率 | −0.020*(0.010) | −0.012(0.012) | −0.011(0.008) | −0.027**(0.011) |

| 观测值 | 6 690 | 4 944 | 4 202 | 7 432 |

| 体质指数 | 0.044(0.032) | −0.031(0.088) | −0.072(0.032) | 0.013(0.071) |

| 观测值 | 6 667 | 4 919 | 4 160 | 7 426 |

| 超重 | 0.004(0.004) | −0.007(0.015) | −0.002(0.004) | −0.011(0.013) |

| 观测值 | 6 665 | 4 915 | 4 160 | 7 420 |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 省级固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 个人×省级固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

表6第3列和第4列将样本分为一线城市和二三线城市,进一步考察房价对不同类型城市居民健康的异质性影响。我们发现,房价对二三线城市居民的CES-D、抑郁和不快乐程度均有显著的影响,会给他们带来心理健康问题;而对一线城市居民的CES-D和抑郁均没有显著影响,仅对不快乐程度有10%水平上的显著影响。对二三线城市居民,房价上升对其生理健康各项衡量指标的影响是不一致的,会显著提高他们过去两周患病率,不影响自评健康状况,但会显著降低慢病患病率。然而,对一线城市居民,房价上升会显著改善其自评健康状况,对其他生理健康变量没有显著影响。这些异质性发现与Ratcliffe(2015)关于英国房价的研究发现相类似,与理论上房价的地区经济发展效应也相一致,为此提供了一定的实证支持。⑦

(四)房价对城镇居民健康影响的途径分析。由于心理和生理健康相互关联,快速上升的房价给人们带来的心理压力可能是房价对生理健康产生不利影响的途径之一。我们接下来分析房价如何影响居民健康投入和行为这一途径,进一步解释房价对居民生理健康的影响。

虽然表7部分回归结果并不是很稳健,但仍然可以提供一些实证证据。第3列显示,房价增长率提高10%,会显著提高城镇居民身体不适时看医生的概率12.3%和过去一年住院率7.3%,与这两个变量的样本均值相比,看医生和住院医疗服务的可及性分别提高近1倍。由于“看病难、看病贵”一直是困扰我国居民就医的难题,因此,这些结果说明,房价上升可能通过财富效应提高居民的支付能力,或通过地区发展效应改善医疗保健服务的可得性,从而使城镇居民获得更多合适的医疗服务。健康行为的回归结果显示,房价上升会显著提高居民经常锻炼身体的概率,对男性抽烟概率没有显著影响,但会显著降低男性的吸烟数量,也会显著减少男性经常喝酒的可能性。这些健康行为的改进也是房价上升对居民生理健康产生积极影响的重要途径。

| 被解释变量 | 房价 | 房价增长率 | ||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 身体不适时看医生 | 0.009(0.006) | 0.003(0.007) | 0.123**(0.049) | 0.101(0.063) |

| 观测值 | 11 864 | 11 864 | 11 864 | 11 864 |

| 过去一年有住院治疗 | 0.001(0.004) | 0.000(0.005) | 0.073**(0.031) | 0.045(0.041) |

| 观测值 | 11 635 | 11 635 | 11 635 | 11 635 |

| 经常锻炼身体 | 0.005(0.005) | 0.004(0.011) | 0.174**(0.076) | 0.243**(0.100) |

| 观测值 | 8 433 | 8 433 | 8 433 | 8 433 |

| 吸烟(男性) | 0.006(0.009) | 0.007(0.013) | 0.094(0.090) | 0.083(0.111) |

| 观测值 | 5 473 | 5 473 | 5 473 | 5 473 |

| 每日吸烟量(男性) | −0.286*(0.144) | −0.182(0.202) | −2.043(1.597) | −1.206(1.956) |

| 观测值 | 5 466 | 5 466 | 5 466 | 5 466 |

| 经常喝酒(男性) | −0.017**(0.008) | −0.018*(0.009) | −0.088(0.063) | −0.131*(0.065) |

| 观测值 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 省份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 个人×省份固定效应 | 否 | 是 | 否 | 是 |

七、结论与政策建议

近年来中国住房价格的快速上升对家庭的资源配置和经济行为产生了重要的影响。本文基于CFPS2010年、2012年和2014年详实的微观家庭调查数据,细致研究了房价对城镇居民健康的影响和作用机制。研究发现:总体而言,房价对城镇居民心理和生理健康的影响是不同的。房价上升对居民心理健康具有不利影响,这个结果与Ratcliffe(2015)基于英国的发现相反,此差异的原因在于,我国房价持续上升所带来的房奴效应起了主导作用。由于房价上升还具有财富效应和地区经济发展效应,房价上升会显著改善城镇居民的自评健康、降低慢病患病率,但是可能因为房价所带来的心理健康问题,城镇居民的短期健康指标两周患病率会显著提高。我们采用多种计量设定检验了上述实证发现的稳健性。

研究还发现,房价对健康的影响主要通过财富效应、房奴效应和地区经济发展效应产生作用。具体来说,第一,房价上升对生理健康的有利影响主要源自有二套及以上房产、有一套但人均住房面积较大、家庭房产价值比较高或家里无适龄未婚男性的居民,对其他特征居民的有利影响基本没有或很小,说明房价上升对健康确实存在财富效应。第二,对无房产、有一套但人均住房面积较小或房产价值较低,房价对心理健康的不利影响更强,说明住房刚性需求越大的居民受房价上升的房奴效应影响越强。第三,与低收入地区或二三线城市居民相比,高收入地区或一线城市居民的心理健康受房价不利影响更弱,其生理健康受房价有利影响更强,这一发现与房价的地区经济发展效应相一致。第四,我们通过考察个体健康医疗行为,分析了房价对健康的影响途径,发现房价上升会显著改善居民的卫生医疗利用,增加锻炼身体的概率,减少抽烟、喝酒行为,这为房价对生理健康的有利影响途径提供了实证支撑。

总的来说,我们发现个体健康不仅与失业率变化、经济危机等因素相关,房价波动也是其中的重要原因。在发挥房价对健康的地区经济发展效应和财富效应的同时,还要重视房价上升对居民身心健康所产生的房奴效应。控制房价过快上涨可以缓解贫富阶层健康状况的分化,进一步减少健康不平等问题。此外,政府应该加强对国民健康的重视,在增加全民健康投入的同时,提高居民的健康意识。因此,本文的研究发现有助于充分认识住房相关政策的社会成本和收益,为政府采取多项政策稳定房价、加快长效机制建设、促进房地产平稳健康发展提供了参考依据。

① http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201705 /24/t20170524_23147241.shtml。

② CFPS 2012年问卷中关于抑郁量表和不快乐程度的调查问题与CFPS 2010年和2014年不一致,所以三个心理健康变量在2012年均是缺失的。

③ 同样,CFPS2012年问卷中关于锻炼身体的调查问题与CFPS 2010年和2014年不一致,所以经常锻炼身体变量在2012年是缺失的。

④ 为节省篇幅,我们没有报告其他解释变量的估计系数。

⑤ 我们在模型(3)的基础上引入了房价与有一套房产虚拟变量的交互项,对一套房和无房的系数差异进行检验,发现一套房产子样本中房价对抑郁和不快乐程度变量的估计系数数值均显著小于无房产子样本的估计系数。

⑥ 我们还按照家庭是否有满20岁未婚女性进行分组对比分析发现,两个子样本的各项心理健康变量均受房价的显著影响,但是影响程度的数值在两组间的差别不大,生理健康变量系数也无显著差异。这与表5第3-4列回归结果有所不同,说明未婚女性及其家庭购买婚房的压力相对较小。

⑦ 需要承认的不足之处是,在这一检验中我们无法完全排除地区经济发展的直接影响,在未来数据允许的情况下,我们会在后续研究中对此进行深入分析。

| [1] | 陈斌开, 杨汝岱. 土地供给、住房价格与中国城镇居民储蓄[J]. 经济研究, 2013(1): 110–122. |

| [2] | 陈彦斌, 邱哲圣. 高房价如何影响居民储蓄率和财产不平等[J]. 经济研究, 2011(10): 25–38. |

| [3] | 封进, 余央央. 中国农村的收入差距与健康[J]. 经济研究, 2007(1): 79–88. |

| [4] | 何青, 钱宗鑫, 郭俊杰. 房地产驱动了中国经济周期吗?[J]. 经济研究, 2015(12): 41–53. |

| [5] | 黄静, 屠梅曾. 房地产财富与消费: 来自于家庭微观调查数据的证据[J]. 管理世界, 2009(7): 35–45. |

| [6] | 李雪松, 黄彦彦. 房价上涨、多套房决策与中国城镇居民储蓄率[J]. 经济研究, 2015(9): 100–113. |

| [7] | 吴伟平, 章元, 刘乃全. 房价与女性劳动参与决策——来自CHNS数据的证据[J]. 经济学动态, 2016(11): 57–67. |

| [8] | 吴晓瑜, 王敏, 李力行. 中国的高房价是否阻碍了创业?[J]. 经济研究, 2014(9): 121–134. |

| [9] | 谢洁玉, 吴斌珍, 李宏彬, 等. 中国城市房价与居民消费[J]. 金融研究, 2012(6): 13–27. DOI:10.3969/j.issn.1674-5477.2012.06.003 |

| [10] | 颜色, 朱国钟. " 房奴效应”还是" 财富效应”? ——房价上涨对国民消费影响的一个理论分析[J]. 管理世界, 2013(3): 34–47. |

| [11] | 杨赞, 张欢, 赵丽清. 中国住房的双重属性: 消费和投资的视角[J]. 经济研究, 2014(S1): 55–65. |

| [12] | 原鹏飞, 冯蕾. 经济增长、收入分配与贫富分化——基于DCGE模型的房地产价格上涨效应研究[J]. 经济研究, 2014(9): 77–90. |

| [13] | 张传勇, 张永岳, 武霁. 房价波动存在收入分配效应吗——一个家庭资产结构的视角[J]. 金融研究, 2014(12): 86–101. DOI:10.3969/j.issn.1674-2265.2014.12.017 |

| [14] | 张大永, 曹红. 家庭财富与消费: 基于微观调查数据的分析[J]. 经济研究, 2012(S1): 53–65. |

| [15] | 张浩, 易行健, 周聪. 房产价值变动、城镇居民消费与财富效应异质性——来自微观家庭调查数据的分析[J]. 金融研究, 2017(8): 50–66. |

| [16] | 张莉, 何晶, 马润泓. 房价如何影响劳动力流动?[J]. 经济研究, 2017(8): 155–170. |

| [17] | 赵西亮, 梁文泉, 李实. 房价上涨能够解释中国城镇居民高储蓄率吗? ——基于CHIP微观数据的实证分析[J]. 经济学(季刊), 2013(4): 81–102. |

| [18] | 周广肃, 樊纲, 申广军. 收入差距、社会资本与健康水平——基于中国家庭追踪调查(CFPS)的实证分析[J]. 管理世界, 2014(7): 12–21. |

| [19] | Adelino M, Schoar A, Severino F. House prices, collateral, and self-employment[J]. Journal of Financial Economics, 2015, 117(2): 288–306. DOI:10.1016/j.jfineco.2015.03.005 |

| [20] | Aggarwal A, Freund K, Sato A, et al. Are depressive symptoms associated with cancer screening and cancer stage at diagnosis among postmenopausal women? The women's health initiative observational cohort[J]. Journal of Women’s Health, 2008, 17(8): 1353–1361. DOI:10.1089/jwh.2007.0544 |

| [21] | Atalay K, Edwards R, Liu B Y J. Effects of house prices on health: New evidence from Australia[J]. Social Science & Medicine, 2017, 192: 36–48. |

| [22] | Attanasio O P, Blow L, Hamilton R, et al. Booms and busts: Consumption, house prices and expectations[J]. Economica, 2009, 76(301): 20–50. DOI:10.1111/j.1468-0335.2008.00708.x |

| [23] | Beltratti A, Morana C. International house prices and macroeconomic fluctuations[J]. Journal of Banking & Finance, 2010, 34(3): 533–545. |

| [24] | Biddle J E, Hamermesh D S. Sleep and the allocation of time[J]. Journal of Political Economy, 1990, 98(5): 922–943. DOI:10.1086/261713 |

| [25] | Browning M, Gørtz M, Leth-Petersen S. Housing wealth and consumption: A micro panel study[J]. The Economic Journal, 2013, 123(568): 401–428. DOI:10.1111/ecoj.12017 |

| [26] | Burnam M A, Wells K B, Leake B, et al. Development of a brief screening instrument for detecting depressive disorders[J]. Medical Care, 1988, 26(8): 775–789. DOI:10.1097/00005650-198808000-00004 |

| [27] | Disney R, Gathergood J. House prices, wealth effects and labour supply[J]. Economica, 2018, 85(339): 449–478. DOI:10.1111/ecca.12253 |

| [28] | Fichera E, Gathergood J. Do wealth shocks affect health? New evidence from the housing boom[J]. Health Economics, 2016, 25(S2): 57–69. |

| [29] | Fu S H, Liao Y, Zhang J F. The effect of housing wealth on labor force participation: Evidence from China[J]. Journal of Housing Economics, 2016, 33: 59–69. DOI:10.1016/j.jhe.2016.04.003 |

| [30] | Golberstein E, Gonzales G, Meara E. Economic conditions and children's mental health[R]. NBER Working Paper, No. 22459, 2016. |

| [31] | Li L X, Wu X Y. Housing price and entrepreneurship in China[J]. Journal of Comparative Economics, 2014, 42(2): 436–449. DOI:10.1016/j.jce.2013.09.001 |

| [32] | Luttmer E F P. Neighbors as negatives: Relative earnings and well-being[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2005, 120(3): 963–1002. |

| [33] | Mcinerney M, Mellor J M. Recessions and seniors’ health, health behaviors, and healthcare use: Analysis of the medicare current beneficiary survey[J]. Journal of Health Economics, 2012, 31(5): 744–751. DOI:10.1016/j.jhealeco.2012.06.002 |

| [34] | Meer J, Miller D L, Rosen H S. Exploring the health-wealth nexus[J]. Journal of Health Economics, 2003, 22(5): 713–730. DOI:10.1016/S0167-6296(03)00059-6 |

| [35] | National Heart, Lung, Blood Institute. Clinical guidelines on the identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity in adults[R]. Report No.98-4083, 1998. |

| [36] | Pollack C E, Griffin B A, Lynch J. Housing affordability and health among homeowners and renters[J]. American Journal of Preventive Medicine, 2010, 39(6): 515–521. DOI:10.1016/j.amepre.2010.08.002 |

| [37] | Radloff L S. The CES-D Scale: A self-report depression scale for research in the general population[J]. Applied Psychological Measurement, 1977, 1(3): 385–401. DOI:10.1177/014662167700100306 |

| [38] | Ratcliffe A. Wealth effects, local area attributes, and economic prospects: On the relationship between house prices and mental wellbeing[J]. Review of Income and Wealth, 2015, 61(1): 75–92. DOI:10.1111/roiw.12075 |

| [39] | Ruhm C J. Are recessions good for your health?[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2000, 115(2): 617–650. DOI:10.1162/003355300554872 |

| [40] | Ruhm C J. Good times make you sick[J]. Journal of Health Economics, 2003, 22(4): 637–658. DOI:10.1016/S0167-6296(03)00041-9 |

| [41] | Sheiner L. Housing prices and the savings of renters[J]. Journal of Urban Economics, 1995, 38(1): 94–125. DOI:10.1006/juec.1995.1024 |

| [42] | Sparks K, Cooper C, Fried Y, et al. The effects of hours of work on health: A meta-analytic review[J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 1997, 70(4): 391–408. DOI:10.1111/j.2044-8325.1997.tb00656.x |

| [43] | Wan J M. Household savings and housing prices in China[J]. World Economy, 2015, 38(1): 172–192. DOI:10.1111/twec.12250 |

| [44] | Zhang X, Zhang X B, Chen X. Happiness in the air: How does a dirty sky affect mental health and subjective well-being?[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2017, 85: 81–94. DOI:10.1016/j.jeem.2017.04.001 |