2019第45卷第8期

一、引 言

商品、资本、服务的跨国(境)自由流动,促进了要素和产品的自由流动,以及全球范围内的资源有效配置,为全球经济提供了自动调节的平衡机制。但2008年国际金融危机打破了这一进程,局部国家发生的金融危机快速席卷全球,成为全球化发展的一个重要的分水岭。2008年以后,全球化指数KOF呈下降趋势,多边贸易协议不断被破坏,商品、资本和劳动力等生产要素跨国流动的壁垒越发显现。新一轮保护主义悄然抬头,进而引发了以“反自由贸易、反一体化”为特征的逆全球化浪潮。据WTO统计,2008年金融危机以后,全球货物贸易经历了超常的低速增长。2017年全球货物贸易增速低于3%(连续5年),实际贸易量增速仅为1.3%。2018年3月,美国宣布对中国500亿美元商品加征25%的关税,并对中国企业开始实施投资限制等措施。

国际贸易秩序的调整与重构必将给宏观经济带来冲击,使得分化与调整中的宏观经济更加充满不确定性。已有研究表明,一国宏观经济不确定性与经常账户正相关(Fogli和Perri,2015;Gete和Melkadze,2018)。特别是2008年之后,伴随全球经济结构性困境、全球经济治理缺陷以及逆全球化思潮等严重冲击和困扰,部分发达国家试图超越全球经济结构性调整的约束,走上所谓“利益优先,自我发展”之路。这在一定程度上削弱了世界经济周期的联动性,客观上加剧了全球经济发展中的“合成谬误”(Stiglitz,2003)。①在缺乏有效国际经济规则和制度的情况下,这种“合成谬误”可能引起贸易、金融等领域的摩擦上升,加速经常账户失衡。

从已有的文献来看,对经常账户失衡影响因素的认识经过了一个从微观到宏观的转换过程。以一国经济主体为基准,可将文献分为四个方面:居民视角、企业视角、政府视角和国外部门视角。从居民视角来看,人口结构(Cooper,2008;田巍等,2013;李兵和任远,2015)和预防性储蓄(Ghosh和Ostry,1997;Fogli和Perri,2015;Karras,2016)是影响经常账户失衡的直接或间接因素,其中人口结构往往通过影响居民的预防性储蓄来间接影响经常账户失衡。从企业视角来看,金融约束与人口结构类似,金融深化/抑制(Willen,2004)、金融发展(Chinn和Ito,2007;姚洋和邹静娴,2016)、产业结构(Jin,2012;Ni等,2017)、经济结构(Ehmer,2014)等因素也通过影响居民的预防性储蓄间接影响经常账户失衡。从政府视角来看,财政政策和货币政策(刘红忠和秦泰,2015;Duarte和Schnabl,2015;IMF,2017)、政府收支(Karras,2016)、国际分工(茅锐等,2012)对经常账户失衡存在重要影响,扩张性的财政政策和货币政策易恶化经常账户失衡,财政赤字与经常账户呈现非线性关系,制造业和服务业的偏倚将会产生经常账户盈余或赤字。从国外部门视角来看,在开放经济条件下,本国相对他国经济增长率越高,经常账户盈余越大(姚洋和邹静娴,2016)。但这些结论并非绝对,不同国家、不同时期这些关系有所差异。

上述人口结构、预防性储蓄、金融深化/抑制、金融发展、产业结构、经济结构、财政政策和货币政策、政府收支、国际分工、相对经济增长率等因素实际上从不同方面反映了一国内部宏观经济运行的稳定性或者称为不确定性。而一国宏观经济的不确定性可能导致负向财富效应,且对外贸易对不确定性存在“过度反应”现象,导致在不确定性增加时,经常账户发生剧烈波动,容易引发经常账户失衡,进一步影响国际收支平衡(鲁晓东和刘京军,2017)。近年来,受2008年金融危机影响,宏观经济运行的不确定性引起了人们的广泛关注。后续学者逐渐从影响经常账户失衡的单一主体相关因素探讨转向一国整体宏观经济运行状况影响经常账户失衡的讨论。通常认为,宏观经济不确定性(Fogli和Perri,2015;鲁晓东和刘京军,2017;Das,2018;IMF,2018)和经济周期协同性(Gruben等,2002;Baxter和Kouparitsas,2004)与经常账户余额变化相关。较大的经常账户赤字往往与较高的不确定性相关,特别是新兴经济体;同时,不确定性也是发达国家中长期外部失衡的主要原因。不确定性越大,预防性储蓄的动机就越大,而在其他条件不变时,经常项目盈余就越大。对于经济周期协同性,部分学者证明贸易发展与经济周期协同性具有正向关系。

综上所述,国内宏观经济的四大微观主体(居民、企业、政府和国外部门)和国际环境均对经常账户失衡存在影响。

分析经济全球化指数、恐慌指数以及中国经常账户失衡的走势后可以发现,②1997年亚洲金融风暴和2008年全球金融危机导致全球恐慌指数出现大幅波动,危机时期经济运行面临巨大的不确定性,且2008年几乎是1997年的2倍;此外,1995—1997年亚洲金融风暴期间,经常账户失衡环比增速迅速走高,达到历史最大值;到2008年全球金融危机的爆发,经常账户失衡不断扩大并达到历史最大值,但其环比增速却稳中有降,远低于亚洲金融风暴时期经常账户失衡环比增速水平。2000年以来,中国经常账户持续呈现顺差状态,中国的经济全球化指数(KOFEcGI)和经常账户失衡环比增速也呈上升趋势;但在2008年以后,中国经常账户盈余占GDP的比重逐渐回落,已经从高点的10%左右回落到2%以下,这一比例低于日本、德国等发达国家;同期不确定性指数与经常账户失衡走势基本一致,在波动中有所降低,而中国的经济全球化指数(KOFEcGI)和经常账户失衡环比增速却有小幅上升趋势,但2014年以后又出现明显下降。

在跌宕起伏的世界经济形势变化中,中国与世界之间的经济周期联动性(以下简称经济周期联动性)是否有所改变?中国宏观经济是否存在较大的不确定性呢?它们又是如何影响经常账户失衡的呢?如果经济周期联动性降低,宏观经济不确定性也在提高,那么这是否会加速经常账户失衡呢?影响程度又如何呢?这一系列问题是本文主要关心及需要解决的核心问题。

经常账户失衡可以视为宏观经济波动的结果(周靖祥,2010),即宏观经济波动或宏观经济不确定性会加剧经常账户失衡,但对于不同时期和不同经济体,这种关系并不是长期稳定不变的。由于计量方法的限制,已有研究通常采取一些替代变量,如股市波动率、宏观经济政策变动等间接地反映宏观经济不确定性。但是,用替代指标间接测度宏观经济不确定性,存在系统性的替代偏差,使得估计结果的解释性和可靠度相对不足(Chuliá等,2017),而且不同的替代变量得到的结论往往也不一致。此外,大部分研究是从国内或国外的单一视角来研究一国经常账户失衡,较少将国内外的影响联合起来进行分析。为此,本文首先从中国60个月度和4个季度的宏观经济指标中构建宏观经济不确定性指数,然后利用中国和48个国家(地区)的季度经济增长率数据,测算中国的宏观经济与这48个国家(地区)的周期联动性,最后通过计量分析研究三者之间可能存在的联系。由于经常账户失衡、经济周期联动性以及宏观经济不确定性往往会受到对外贸易、金融开放度等因素的影响,理论界并没有形成一致的看法。对此,本文通过以下措施尽量削弱由于遗漏或者误选变量而带来的内生性问题:一是将可能存在的影响因素作为控制变量,形成初步的影响变量集合,不加以先验判断地选择影响变量,以避免变量的遗漏;二是由于加入的变量较多,对参数估计带来一定的影响,因此采用贝叶斯变量选择机制评估变量的重要性。此外,结合目前世界经济面临“逆全球化”的客观形势,我们对经济周期联动性高、低状态下三者之间的关系进行了分析,结果发现:经济周期联动性对经常账户失衡的影响在不同时期具有非对称性,2008年金融危机后的联动性下降加速了经常账户失衡,而金融危机前则完全相反;两者关系近似于一个以经济周期联动性为横轴,以经常账户失衡环比增速为纵轴的“U”形曲线;但无论危机前还是危机后,宏观经济不确定性对经常账户失衡均起到了“加速器”作用;长期来看,宏观经济不确定性的升高会加速经常账户失衡,但短期内,除国内经济环境的影响外,经济周期联动性下降对加速经常账户失衡也起着重要作用。

本文的研究贡献主要体现在:(1)在研究视角上,将经常账户失衡看作内外部因素共同作用的结果,将外部的经济全球化进程变动与内部的宏观经济不确定性结合起来,分析其对经常账户的冲击,并从结构上将经常账户失衡分解为货物贸易失衡和服务贸易失衡,探究内外部因素的异质性影响。(2)提出直接测算宏观经济不确定性的方法,利用高维宏观经济混频数据,构造中国宏观经济不确定性指数,直接测算中国宏观经济不确定性。在反映中国与世界各国之间的经济联系时,通过计算中国与48个国家(地区)之间的经济周期联动性,建立中国与世界之间的经济周期联动性指数,以反映中国经济的全球化程度变化进程。(3)在计量分析方法上,基于现有文献将可能存在的影响因素作为控制变量纳入分析框架,防止变量遗漏;同时,为避免控制变量误选带来的估计和分析误差,采用贝叶斯变量选择机制对变量的重要性进行评估,准确识别了不同经济环境中经济周期联动性、宏观经济不确定性和经常账户失衡之间的关系。

二、指标设计与识别策略

(一)指标设计

依据本文的研究目的,我们将本文的核心变量设定为经常账户失衡、经济周期联动性和宏观经济不确定性;并依据已有文献,将金融开放度、贸易开放度、实际有效汇率、居民消费价格指数、商品零售额、上证A股价格指数、财政收支净额、借款利率、国内信贷、狭义货币供应量、广义货币供应量作为控制变量。其中,经常账户失衡、宏观经济不确定性、金融开放度、贸易开放度、经济周期联动性等指标值由作者计算而得。测算宏观经济不确定性时,选择了60个月度指标和4个季度指标,数据均来自中经网国家统计数据库;测算经济周期联动性时,采用了中国和48个国家(地区)的季度经济增长率,数据来源于BvD国家数据库和国家统计局;测算经常账户失衡、金融开放度和贸易开放度时,依据数据的可得性,选择了以往研究普遍采用的公式进行测算,数据来源于中宏数据库、中经网统计数据库和国家统计局;实际有效汇率、居民消费价格指数、商品零售额、上证A股价格指数、财政收支净额、借款利率等变量数据均来自于BvD国家数据库。为避免季节因素和量纲对计算结果的影响,采用X11方法对统计指标数据进行季节调整,并进行中心化处理。时间区间为1995年第2季度—2017年第3季度。

(二)指标测算

1. 宏观经济不确定性的测算。在测算宏观经济不确定性时需考虑投资、生产、物价、金融等多方面因素。估计不确定性时面临三个重大挑战:一是宏观经济指标较多,大型宏观经济数据之间存在协同变动(Stock和Watson,1989,1991);二是在实际问题中,所有指标并不是完全同频率;三是指标过多,重要变量的贡献易被重要性较低的变量稀释,导致估计结果偏差。基于这些挑战,本文建立了含有潜在不可观测变量的混频动态因子随机波动模型(Mixed_GFSV model),将宏观经济不确定性表示为两部分的加权和:第一部分为各指标之间的公共波动,反映指标间共同的不确定性;第二部分为各指标的异质波动,反映指标本身的不确定性。

相较于现有测算方法,此模型分别从提取动态因子、采用不可观测的混频数据模型、依据事实强制将重要的经济变量作为可观测的因子这三个方面进行设计,克服了测算宏观经济不确定性面临的三大挑战。此外,通过构建基于prim算法的最小生成树模型,以各指标间的相对程度中心度为权重,避免了等权带来的合成偏误。模型表示如下:

| yt=λFt+utφf(L)Ft=εftσftφs(L)ut=εstσstθfexp(εft)=vft,vft∼n(0,1),ϵft∼n(0,1)θsexp(εst)=vst,vst∼n(0,1),ϵst∼n(0,1) | (1) |

| CEUI=∑n1i=1wiδ2f,i+∑n2j=1wjδ2s,j | (2) |

其中,yt为含有月度指标和季度指标的混频序列,Ft为所有指标的公共因子,λ为载荷矩阵,ut为所有指标的个体异质部分。

2. 经济周期联动性的测算。假设

| (ya,tyb,,t)=(μa,0+μa,1sa,tμb,,0+μb,1sb,t)+(εa,tεb,t) | (3) |

其中,

| cab,t={0,sa,t与sb,t之间不相关1,sa,t与sb,t之间存在相关性 | (4) |

记

| p(sa,t=i,sb,t=j)=γab,tp(sa,t=sb,t=i)+(1−γab,t)p(sa,t=i)p(sb,t=j) | (5) |

采用扩展的Hamilton(1994)滤波算法进行估计,从t=1到t=T依次迭代,即可得到

3. 经常账户失衡、金融开放度和贸易开放度。经常账户失衡用以反映一国经济运行中经常账户差额的相对大小程度。中国曾经历了很长一段时期的经常账户顺差,虽然在2007年以后经常账户失衡在一定程度上有所缓解,但尚难将其视为“失衡的终结”(Ahuja等,2012;杨盼盼等,2015)。其测算方法较为统一,通常采用经常账户差额与GDP的比值。

随着世界经济全球化、国际金融市场一体化和全球贸易一体化的推进,各国进行金融开放和贸易开放成为推动本国经济发展的重要途径。金融开放度的主要测算方法为加总的国际金融资产变化,即国外资产加上国外负债除以GDP;还可采用Chinn-Ito金融开放度指数作为代理变量(Fogli和Perri,2015),用以衡量一个国家资本账户的开放程度,但在2015年以后停止发布。另外,由于本文侧重于经常账户方面的研究,因此采用加总国外资产与国外负债之和占进出口总额的比重核算金融开放度,这样界定的金融开放度反映了综合的金融开放水平。目前,贸易开放度(TO)的测算方法没有统一标准,主要方法包括真实政府消费支出(Fogli和Perri,2015)、进出口总额与名义GDP之比(张成思和朱越腾,2017)、实际关税率(包群等,2003)。考虑到数据的可得性,我们采用进出口总额与名义GDP之比。该比率越高,则贸易开放度越大。

样本期间,经常账户基本为顺差,平均失衡程度在3%左右;仅1996年第1季度和2001年第2季度表现为逆差,但失衡程度较小,2006年第4季度经常账户失衡程度达到最大。宏观经济不确定性指数(CEUI)的平均值在0.3左右,标准差为0.054。中国平均经济周期联动性为0.616;若以0.5为分界,则中国的平均经济周期联动性略高于临界值,标准差为0.017。样本期间,金融开放度和贸易开放度的均值分别为8.319和10.133,且相对于贸易开放度,金融开放度的波动更剧烈。

(三)识别策略

本文采用带有贝叶斯变量选择的向量自回归模型(VAR-BVS)对经济周期联动性、宏观经济不确定性、经常账户失衡之间的动态关系进行分析。这样既可以不加以先验判断地选择影响变量,以避免变量的遗漏,又可以通过贝叶斯变量选择机制避免变量误选的可能,还可以满足研究三者动态影响关系的要求。令

| yt+1=ztθ+εt+1,θ=Aβ | (6) |

| β∼Nn(b0,V0) | (7) |

| Ajj=γj,γj|γ∖−j∼Bernoulli(1,π0j),j=1,⋯,n | (8) |

| εt∼N(0,Σ),Σ−1∼Wishart(α,s−1) | (9) |

其中,β为n×1维的系数向量;残差项

三、经济周期联动性、宏观经济不确定性和经常账户失衡的动态关系

(一)经济周期联动性、宏观经济不确定性与经常账户失衡的关系初探

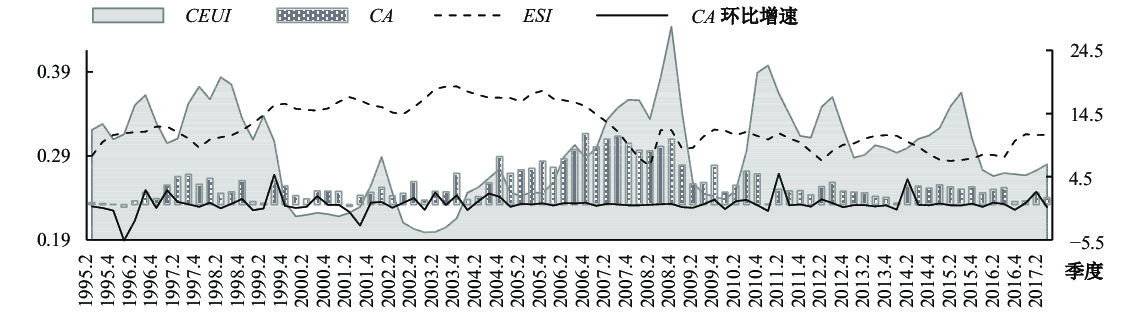

由图1可知,经常账户失衡(CA)在1995年第2季度—2017年第3季度期间,存在两个波峰,即1997—1998年的亚洲金融风暴期间和2007—2008年的全球金融危机期间。对于宏观经济不确定性(CEUI),在1996年下半年至1999年初,宏观经济不确定性水平较高,随后的7年里,宏观经济不确定性水平一直在低处徘徊;2007年开始,其不断走高,并在2008年第4季度达到历史最高点,随后在波动中逐渐回到一个较低水平。从两者的变化趋势可以发现,经常账户失衡与宏观经济不确定性的走势大体一致,但在两次危机中经常账户失衡均领先于宏观经济不确定性。经统计,经常账户失衡与宏观经济不确定性之间的简单相关系数达到0.2365,且在10%水平上具有显著正相关关系。

|

| 图 1 经济周期联动性、宏观经济不确定性与经常账户失衡季度走势 注:对ESI做平移处理;左侧坐标轴刻画ESI和CEUI,右侧坐标轴刻画CA和CA环比增速。 |

那么,宏观经济不确定性与经常账户失衡环比增速之间又呈现出怎样的变动趋势呢?由图1可知,1996年第1季度、2001年第3季度的经常账户由顺差转为逆差,导致经常账户失衡出现较大速度的缓解;但1999年第3季度、2011年第2季度和2014年第2季度上升幅度较大。危机前后,宏观经济不确定性的波动频率较高,对应的经常账户失衡则是加速和缓解交替出现;相反,宏观经济不确定性出现稳步上升或下降时,经常账户失衡环比增速则趋于稳定。

中国与世界之间的经济周期变动在1999年第1季度—2007年第3季度期间同步程度较高,而其他时期,平均经济周期联动性(ESI)较小,特别是2008年第2季度,达到样本期间的最低点。此后,经济周期联动性在波动中有小幅提升。从走势来看,经济周期联动性与宏观经济不确定性和经常账户失衡可能存在反向联动关系,而2007年第3季度以后,经济周期联动性和经常账户失衡的步调基本一致。经统计,经济周期联动性和宏观经济不确定性在5%水平上显著负相关。

综上所述,随着国内外经济、政治环境的不断变化,经济周期联动性、宏观经济不确定性、经常账户失衡程度及其增速之间的关系也有所差异。当经济周期联动性较高时,宏观经济不确定性则较低,存在程度较小的经常账户失衡;反之,当经济周期联动性较小时,宏观经济不确定性则较高,存在较严重的经常账户失衡。当宏观经济不确定性具有稳定的变动趋势时,经常账户失衡则以一定速度加剧或缓解;当宏观经济不确定性波动频繁时,经常账户失衡变化速度波动也较大,加剧和缓解交替进行。

(二)全样本动态影响关系分析

由上述分析可知,三者之间可能在某些时期存在影响关系,但在其他时期它们之间的影响关系会发生变化甚至消失。本文进一步采用VAR_BVS模型,探究经济周期联动性、宏观经济不确定性与经常账户失衡之间的动态影响关系。本文以CA、ESI和CEUI为被解释变量,并加入控制变量

| CA(t+1) | ESI(t+1) | CEUI(t+1) | |

| PostMean(PIP) | PostMean(PIP) | PostMean(PIP) | |

| CA(t) | 0.033(0.055) | −0.061(0.001) | −0.029(0.002) |

| ESI(t) | −0.112(0.491) | 0.197(0.389) | −0.046(0.345) |

| CEUI(t) | 1.023(0.540) | 0.103(0.108) | 0.770(0.920) |

| FO(t) | 0.096(0.157) | 0.024(0.001) | 0.007(0.00) |

| TO(t) | 0.039(0.095) | −0.001(0.003) | 0.028(0.004) |

| ER(t) | −0.003(0.100) | 0.054(0.003) | −0.063(0.006) |

| CPI(t) | −0.811(0.650) | −0.092(0.002) | 0.085(0.004) |

| RS(t) | 0.008(0.122) | 0.024(0.000) | −0.040(0.002) |

| Aprice(t) | 0.036(0.021) | 0.056(0.000) | −0.080(0.003) |

| GOV(t) | 0.043(0.000) | 0.035(0.000) | −0.012(0.000) |

| LIR(t) | 0.012(0.071) | −0.058(0.000) | 0.057(0.002) |

| DC | −0.098(0.338) | 0.014(0.001) | −0.018(0.001) |

| M1 | −0.014(0.089) | 0.089(0.003) | 0.037(0.002) |

| M2 | −0.343(0.488) | −0.048(0.005) | 0.117(0.004) |

| ESI2 | −0.081(0.513) | 0.222(0.360) | −0.027(0.296) |

| 注:(1)CA为经常账户失衡环比增速;后验均值(PostMean)表示变量在所有模型中系数的平均值,反映该变量对被解释变量的影响程度和方向。(2)后验包含概率(PIP)为包含该变量的所有模型的后验模型概率(PMP)之和,反映了该变量的重要性程度,采用10%后验概率作为判断该变量是否进入模型的临界值。(3)加粗的后验概率表示超过临界值,即所对应的变量重要性程度较高。下同。 | |||

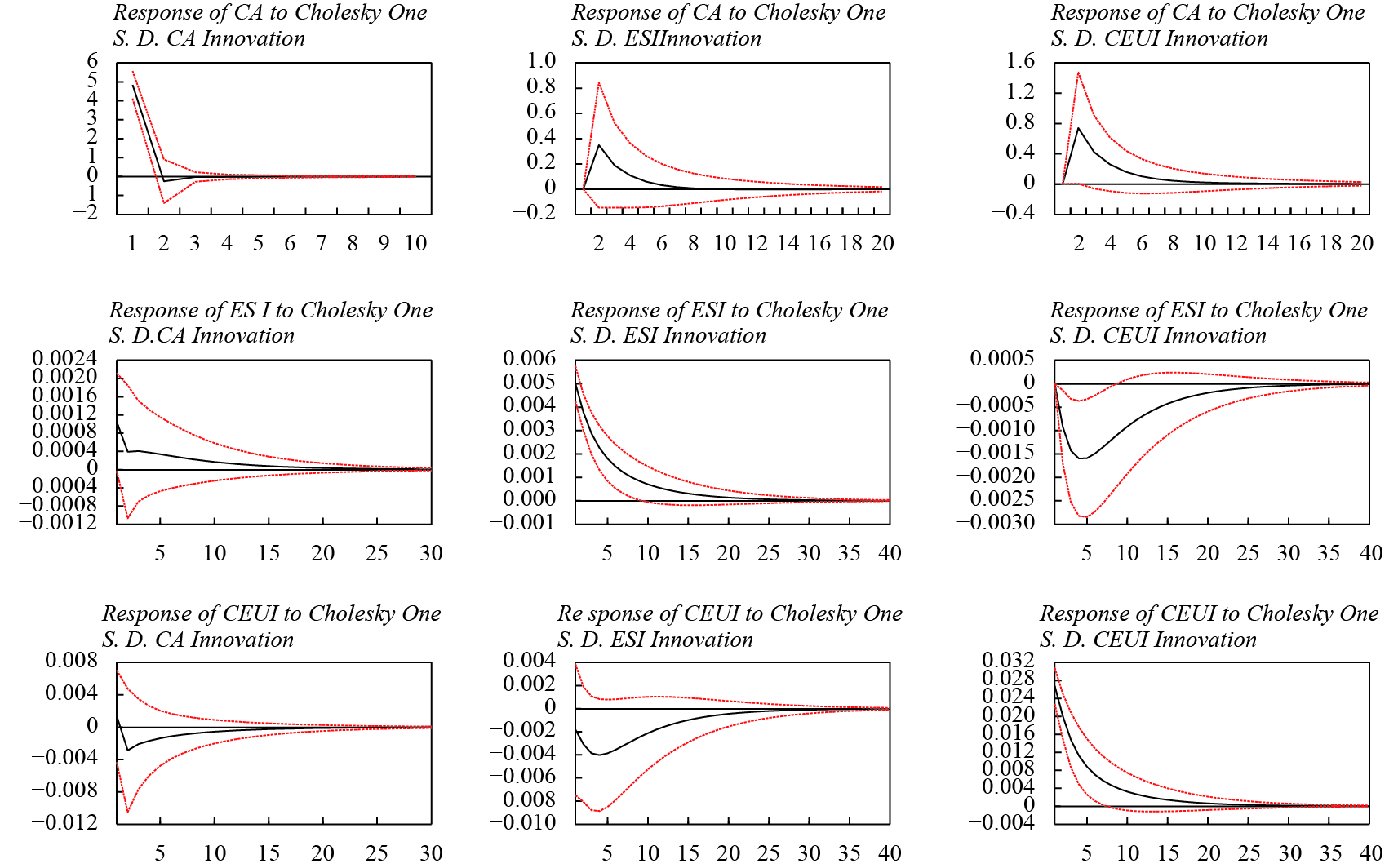

为进一步探究三者受其他因素影响的变化路径,我们分别对CA、CEUI和ESI各施加1单位的正向冲击,三个指标的响应路径如图2所示。由脉冲响应图可知,CA、CEU和ESI对自身的正向冲击,具有较大的显著正向反应。对于当期的ESI和CEUI正向冲击,将在未来的两个季度内加剧经常账户失衡。对于CA的正向冲击,经济周期联动性和宏观经济不确定性将迅速做出正向响应,此后恢复平稳。对于CEUI的正向冲击,经济周期联动性具有负向响应,4个季度左右后降至最低;对于ESI的正向冲击,宏观经济不确定性也会做出类似响应。

|

| 图 2 世界经济周期联动、宏观经济不确定性与经常账户失衡间的脉冲响应 注:CA为经常账户失衡环比增速。 |

综上所述,经济周期联动性的下降、宏观经济不确定性的提高均会加速经常账户失衡,但经常账户失衡并不是影响经济周期联动性和宏观经济不确定性的主要因素;经济周期联动性的降低将加剧中国宏观经济不确定性,但宏观经济不确定性的提高又将推动经济周期联动性。经济周期联动性和经常账户失衡之间存在倒“U”形关系。此外,ESI和CEUI是影响经济周期联动性、宏观经济不确定性、经常账户失衡的普遍性因素。短期来看,经常账户失衡的正向冲击会暂时提升中国与世界之间的经济联系,但也会加剧宏观经济不确定性;经济周期联动性的正向冲击会立即加速经常账户失衡,促进经济平稳运行;宏观经济不确定性的正向冲击对经常账户失衡表现出加速作用,而经济周期联动性则迅速降低。

四、三者影响关系的再探讨和经常账户失衡的影响机制

(一)全球金融危机前后三者的动态影响关系

前文的初步探讨在一定程度上证明了“逆全球化”趋势已逐渐凸显。在此背景下,经济周期联动性降低是否会加速经常账户失衡?又是否会影响中国经济的平稳运行?当经济周期联动性较高或较低时,三者会呈现怎样的动态影响关系?为解决上述问题,本文进一步以2008年金融危机为界,将所有样本划分为两个子样本,即金融危机前(1999年1月—2007年3月)和金融危机后(2009年4月—2017年3月),分别对两个子样本建立带有贝叶斯变量选择的向量自回归模型(VAR_BVS)以分析三者间的动态关系。结果如表2所示。

| CA(t+1) | ESI(t+1) | CEUI(t+1) | ||||

| 金融危机前 | 金融危机后 | 金融危机前 | 金融危机后 | 金融危机前 | 金融危机后 | |

| CA(t) | −0.009(0.050) | −0.009(0.283) | −0.057(0.007) | 0.094(0.003) | 0.063(0.009) | 0.082(0.005) |

| ESI(t) | −0.031(0.501) | 0.081(0.505) | 0.211(0.362) | 0.228(0.372) | −0.487(0.461) | −0.200(0.392) |

| CEUI(t) | 0.627(0.519) | 0.541(0.523) | −0.102(0.203) | −0.045(0.221) | 0.288(0.385) | 0.244(0.311) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 注:控制变量同全样本动态影响关系分析。 | ||||||

由表2可知,全球金融危机前后,经济周期联动性和宏观经济不确定性是影响经常账户失衡和中国宏观经济平稳运行的重要因素。全球金融危机前,三者关系与全样本结果基本一致;全球金融危机后,经济周期联动性和宏观经济不确定性上升,这将加速经常账户失衡,而上一期的经济周期联动性和宏观经济不确定性对未来经济周期联动性和宏观经济不确定性的影响方向与危机前相同,影响大小则略有差异。不论是金融危机前还是金融危机后,宏观经济不确定性都是加速经常账户失衡的主要因素,而经济周期联动性对经常账户失衡作用的则是前后相反。对比金融危机前后,随着经济周期联动性的上升,经常账户失衡环比增速不断提高,经济周期联动性对经常账户失衡起着加速作用;随着经济周期联动性进一步上升,其对经常账户失衡的加速作用将会逆转为缓解作用。两者之间形成了一个近似于倒“U”形的曲线,这与全样本回归的结果一致。

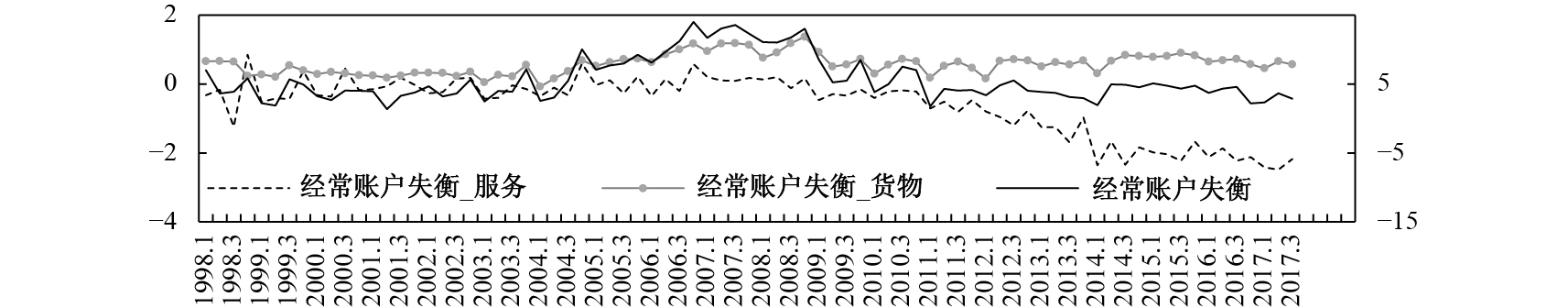

(二)对经常账户失衡影响的异质性分析

经常账户由货物和服务、初次收入和二次收入三部分组成,而货物和服务部分是造成经常账户失衡最主要的部分。那么,经济周期联动性、宏观经济不确定性对货物贸易失衡和服务贸易失衡的影响又存在怎样的异质性呢?为了回答这一问题,本文进一步将剔除初次收入和二次收入后的经常账户差额分解为货物和服务两部分,对应的经常账户失衡就由货物经常账户失衡和服务经常账户失衡组成。数据范围为1998年第1季度至2017年第3季度,环比增速数据滞后一期。三者间的变动关系如图3所示,货物贸易失衡和经常账户失衡的走势基本一致,并于全球金融危机期间达到峰值,具有较大顺差,危机后表现平稳;相反的是,服务贸易大部分时间均处于逆差,且危机后逆差不断扩大。货物贸易顺差的平稳趋势和服务贸易逆差的大幅扩大最终表现为经常账户顺差的小幅缩小趋势。

|

| 图 3 货物、服务贸易失衡 |

上述结论在一定程度上说明经常账户失衡的内部结构可能对经济周期联动性、宏观经济不确定性存在影响,而忽略这一因素将可能得出不准确的结论。因此,我们将经常账户失衡环比增速替换为货物贸易失衡环比增速和服务贸易失衡环比增速,采用VAR_BVS模型分别进行回归,结果如表3所示。结果表明,金融危机前后,宏观经济不确定性对货物和服务贸易失衡的加速作用,以及经济周期联动性和宏观经济不确定性之间的对称反向联动关系依然成立。货物贸易失衡的回归结果在危机前后均与经常账户失衡的结果一致,但服务贸易失衡略有差异,主要表现在:经济周期联动性对服务贸易失衡环比增速的影响在危机前后相反,并且与经济周期联动性对经常账户失衡影响相反,即危机前经济周期联动性提高将加速服务贸易失衡,而危机后经济周期联动性提高将降低服务贸易失衡的环比增速。

| CA(t+1) | ESI(t+1) | CEUI(t+1) | |||||

| 金融危机前 | 金融危机后 | 金融危机前 | 金融危机后 | 金融危机前 | 金融危机后 | ||

| 货物 | CA(t) | −0.053(0.222) | 0.069(0.065) | −0.07(0.012) | 0.032(0.014) | 0.07(0.011) | 0.039(0.02) |

| ESI(t) | −0.033(0.482) | 0.214(0.481) | 0.298(0.346) | 0.209(0.378) | −0.498(0.438) | −0.174(0.384) | |

| CEUI(t) | 0.280(0.436) | 0.720(0.487) | −0.099(0.201) | −0.005(0.206) | 0.255(0.348) | 0.301(0.316) | |

| 服务 | CA(t) | −0.025(0.062) | −0.299(0.764) | −0.021(0.006) | 0.015(0.022) | 0.03(0.003) | −0.015(0.019) |

| ESI(t) | 0.430(0.498) | −0.484(0.512) | 0.252(0.358) | 0.226(0.375) | −0.526(0.447) | −0.265(0.397) | |

| CEUI(t) | 0.147(0.480) | 0.336(0.388) | −0.009(0.178) | −0.015(0.197) | 0.332(0.366) | 0.260(0.302) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |

| 注:控制变量同全样本动态影响关系分析。 | |||||||

(三)进一步讨论:经常账户失衡的影响机制分析

1. 国际分工和要素流动。经济周期联动性和经常账户失衡之间的内在联系主要在于国际分工和要素流动。如果各国经济联系加强,更多的国家将融入全球经济发展,充分发挥自身要素的比较优势,参与国际生产中具有比较优势的某一环节,从而影响各国或地区间的贸易往来。随着全球经济由一体化向“逆全球化”方向发展,国际分工格局也发生了巨大变化,以出口低端消费品为主的中国已逐渐失去价格优势,迫切需要寻找新的增长点。其中,由参与全球分工所带来的价值增殖,是中国经济的重要组成部分,全球价值链参与度在一定程度上反映了国际分工和要素流动特征。因此,我们采用WIOT数据库的国际投入产出表,以剔除传统贸易后参与全球价值链所带来的国内增加值占GDP的比重(GIVC)来衡量中国全球价值链参与度,探究经济周期联动性通过国际分工和要素流动对经常账户失衡的影响机制。结果如表3所示,经济周期联动性增量的提高对中国参与全球价值链的程度具有显著的正向影响。这表明经济周期联动性通过促进国际分工和要素流动,进而影响了经常账户失衡。

2. 预防性储蓄动机。宏观经济不确定性和经常账户失衡之间的内在联系主要在于预防性储蓄动机。当一国宏观经济不确定性上升时,居民和企业将增加预防性储蓄,进而导致国内资本回报率下降,国内资本风险增加。在开放经济条件下,额外的预防性储蓄将使大量外国资本流入,而经常项目是外国资本进入中国市场的重要渠道,因此将会扩大我国的经常账户失衡。因此,如果不确定性持续变化,国内市场将不断积累外国资本,并可能导致中长期外国资本净额的较大变化,从而产生持久的经常账户失衡。由于数据限制,本文采用1−城镇居民人均消费性支出当期值/城镇居民人均可支配收入当期值来估算储蓄率,结果如表4所示。结果显示,宏观经济不确定性对储蓄率具有显著的正向影响,即宏观经济不确定性上升,将使居民和企业等增加储蓄率,这说明预防性储蓄动机对经常账户失衡的传导机制成立。

| (1) | (2) | |

| 国际分工和要素流动 | 预防性储蓄动机 | |

| 全球价值链参与度 | 储蓄率 | |

| 常数项 | −0.002(−0.402) | 0.169(0.026) |

| 经济周期联动性 | 0.222(2.011) | |

| 宏观经济不确定性 | 0.405(0.095) | |

| 控制变量 | FO、TO、ER,是否处于危机期间:是=1,否=0 | CPI、LIR、GOV、RS,是否处于危机期间:是=1,否=0 |

| 样本范围 | 2000Q1−2014Q4 | 2002Q1−2017Q3 |

| 观测值 | 57 | 63 |

五、结论与政策含义

内外均衡是一个国家发展的主要目标,而中国经常账户出现持续顺差。经常账户顺差虽能在一定程度上增强中国的宏观调控能力和对外融资能力等,但同时也会带来通胀加剧、贸易摩擦风险增加、对外依存度过高等问题。近年来,部分发达国家已逐渐开始实施贸易保护,走上“逆全球化”的道路。面对日益恶化的国际环境和经济下行风险增加的国内环境,如何应对长期存在的经常账户失衡无疑是当前中国经济所面临的巨大挑战。虽有部分学者就相关问题进行了探讨,但对三者的动态影响关系还尚未形成系统讨论。

本文利用马尔科夫区制转换框架测算了中国与世界的经济周期联动性指数,同时还利用混频动态因子随机波动模型测算中国宏观经济不确定性指数,将两者连同经常账户失衡作为内生变量,贸易开放度等指标作为外生控制变量,引入带有贝叶斯变量选择的向量自回归模型和脉冲响应分析,同时还对经济周期联动性、宏观经济不确定性和经常账户失衡间的动态关系、影响异质性和影响机制进行讨论。本文得出以下结论:(1)从1995年第2季度至2017年第3季度,经济周期联动性、宏观经济不确定性和经常账户失衡整体上满足这样的关系:不稳定的国内经济环境(宏观经济不确定性上升)和“逆全球化”的国际经济环境(经济周期联动性下降)均会加速经常账户失衡。(2)进一步采用脉冲响应分析刻画三者间影响的动态传导路径,发现经济周期联动性、宏观经济不确定性的上升都加速了经常账户失衡,且从脉冲响应函数来看,宏观经济不确定性对经常账户失衡的冲击相对更大。(3)进一步将样本划分为金融危机前(1999年1月—2007年3月)和金融危机后(2009年4月—2017年3月),发现不同时期国际经济环境对经常账户的影响具有非对称性,即经济周期联动性和经常账户环比增速间的关系近似于一个倒“U”形曲线。全球金融危机前,经济周期联动性的上升将加速经常账户失衡,危机后则相反。无论危机前还是危机后,宏观经济不确定性对经常账户失衡均起着“加速器”作用,同时,国内外经济环境存在互相的负向影响。(4)国内外经济环境对经常账户失衡的影响存在结构异质性,对货物贸易失衡环比增速的影响与经常账户失衡相同,但对服务贸易失衡环比增速的影响则与经常账户失衡相反。(5)经济周期联动性、宏观经济不确定性影响经常账户失衡的原因可能在于国际分工和要素流动,以及预防性储蓄动机。

基于上述结论,本文得出以下政策启示:(1)国内外经济环境都对中国经常账户失衡具有重要影响,但不同时期的经济周期联动性、宏观经济不确定性与经常账户失衡间的动态影响有所差异,因此要调整经常账户失衡,首先要对国内外经济环境进行识别,针对不同背景综合考虑国内外因素,对相关政策进行有针对性的实时调整。(2)从短期调节和长期调节角度来看,短期可通过稳定宏观经济、加强与世界经济的联系以缓解经常账户失衡,长期则可通过重点调节国内宏观经济以改善经常账户失衡。(3)从全球金融危机角度来看,在类似于金融危机前的经济扩张期,经常账户失衡有逐步扩大的趋势,此时需重点关注国际经济环境−经济周期联动性,具体包括主要贸易国的贸易政策倾向、经济形势和汇率等;而在类似金融危机后的经济震荡期,经常账户失衡有所降低,此时需重点关注国内宏观经济运行的稳定性、通胀、国内消费和货币供应等因素,从调节内需、维持宏观经济运行的稳定性等方面进行调整,预防经常账户失衡加剧。(4)从经常账户失衡的内部结构角度来看,稳定的国内经济环境是缓解货物和服务贸易失衡的关键。

① 合成谬误(Fallacy of Composition)是萨缪尔森1955年提出来的。他提出:对局部来说是对的东西,仅仅由于它对局部而言是对的,便说它对总体而言也必然是对的,便是“合成谬误”。在本文中,如果部分发达国家走上所谓“利益优先,自我发展”之路,虽可能实现自身利益最大化,但是对于整个全球经济而言,并非是有利的,因此可能会造成“合成谬误”,进一步引起贸易、金融等领域的摩擦上升,从而加速经常账户失衡。

② 经常账户失衡数据由国家统计局公布的季度统计数据计算,经常账户失衡=经常账户差额/GDP×100;中国经济全球化指数(KOFEcGI)由KOF瑞士经济学会编制,用以反映中国经济全球化水平,数据来源于https://www.kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html,时间为1990—2015年;全球恐慌指数(VIX)由美国芝加哥期权交易所(CBOE)编制,数据来源于http://www.cboe.com/vix,时间为1990—2017年。

| [1] | 李兵, 任远. 人口结构是怎样影响经常账户不平衡的? −以第二次世界大战为工具变量的经验证据[J]. 经济研究, 2015(10): 119–133. |

| [2] | 刘红忠, 秦泰. 相对价格、收入预期与中国的经常账户波动−基于两部门跨期消费视角的实证研究[J]. 金融研究, 2015(9): 34–49. DOI:10.3969/j.issn.1009-3109.2015.09.007 |

| [3] | 鲁晓东, 刘京军. 不确定性与中国出口增长[J]. 经济研究, 2017(9): 39–54. DOI:10.3969/j.issn.1005-913X.2017.09.015 |

| [4] | 茅锐, 徐建炜, 姚洋. 经常账户失衡的根源−基于比较优势的国际分工[J]. 金融研究, 2012(12): 23–37. DOI:10.3969/j.issn.1007-9041.2012.12.005 |

| [5] | 田巍, 姚洋, 余淼杰, 等. 人口结构与国际贸易[J]. 经济研究, 2013(11): 87–99. DOI:10.3969/j.issn.1673-291X.2013.11.035 |

| [6] | 杨盼盼, 马光荣, 徐建炜. 理解中国2002~2008年的经常账户顺差扩大之谜[J]. 世界经济, 2015(2): 112–139. |

| [7] | 姚洋, 邹静娴. 经济增长差异、生命周期假说和" 配置之谜”[J]. 经济研究, 2016(3): 51–65. DOI:10.3969/j.issn.1009-0657.2016.03.018 |

| [8] | 张成思, 朱越腾. 对外开放、金融发展与利益集团困局[J]. 世界经济, 2017(4): 55–78. |

| [9] | 周靖祥. 经常项目失衡与宏观经济波动−O-R模型在中国的实证应用[J]. 数量经济技术经济研究, 2010(2): 22–39. |

| [10] | Ahuja A, Chalk N A, Porter N, et al. An end to China’s imbalances? [R]. IMF Working Papers 12/100, 2012. |

| [11] | Chinn M D, Ito H. Current account balances, financial development and institutions: Assaying the world " saving glut”[J]. Journal of international money and Finance, 2007, 26(4): 546–569. DOI:10.1016/j.jimonfin.2007.03.006 |

| [12] | Chuliá H, Guillén M, Uribe J M. Measuring uncertainty in the stock market[J]. International Review of Economics & Finance, 2017, 48: 18–33. |

| [13] | Cooper R N. Global imbalances: Globalization, demography, and sustainability[J]. Journal of Economic Perspectives, 2008, 22(3): 93–112. DOI:10.1257/jep.22.3.93 |

| [14] | Duarte P, Schnabl G. Macroeconomic policy making, exchange rate adjustment and current account imbalances in emerging markets[J]. Review of Development Economics, 2015, 19(3): 531–544. DOI:10.1111/rode.2015.19.issue-3 |

| [15] | Ehmer P. The impact of diverging economic structure on current account imbalances in the euro area[J]. Discussion Papers, 2014. |

| [16] | Fogli A, Perri F. Macroeconomic volatility and external imbalances[J]. Journal of Monetary Economics, 2015, 69: 1–15. DOI:10.1016/j.jmoneco.2014.12.003 |

| [17] | Gete P, Melkadze G. Aggregate volatility and international dynamics. The role of credit supply[J]. Journal of International Economics, 2018, 111: 143–158. DOI:10.1016/j.jinteco.2018.01.002 |

| [18] | Ghosh A R, Ostry J D. Macroeconomic uncertainty, precautionary saving, and the current account[J]. Journal of Monetary Economics, 1997, 40(1): 121–139. DOI:10.1016/S0304-3932(97)00031-7 |

| [19] | Hamilton J D, Owyang M T. The propagation of regional recessions[J]. Review of Economics and Statistics, 2012, 94(4): 935–947. DOI:10.1162/REST_a_00197 |

| [20] | Karras G. Macroeconomic volatility and the current account: Evidence from a panel of OECD countries[J]. International Economic Journal, 2016, 30(3): 322–338. DOI:10.1080/10168737.2016.1211843 |

| [21] | Leiva-Leon D. Measuring business cycles intra-synchronization in US: A regime-switching interdependence framework[J]. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 2017, 79(4): 513–545. DOI:10.1111/obes.2017.79.issue-4 |