2019第45卷第3期

2. 上海财经大学 经济学院,上海 200433

2. School of Economics,Shanghai University of Finance and Economics,Shanghai 200433,China

一、引 言

改革开放以来,伴随着中国经济的高速发展和城市化的深入,农村劳动力大规模持续流向城市。中国人口迁移的主要类型是“劳动力迁移”(Roberts,2005),大部分农民工只是城市的“暂住者”(白南生和李靖,2008)。国家统计局2009年调查显示,55.14%的农民工有在城市发展和定居的愿望,但1.32亿农民工中仅有10.8%(1 430万)具有转为城市市民所必需的经济能力,这就意味着绝大多数农民工最后只能返乡(《中国农民工战略问题研究》课题组,2009;张世勇,2013;王秀妹,2014)。20世纪90年代中期以后,返乡潮开始出现。近年来,随着北京、上海等大城市纷纷制定明确的城市人口控制目标,返乡农民工的数量势必将进一步增加。

经历了从农村到城市、再从城市回到农村的时空变换,规模庞大的农民工群体返乡以后是否适应农村生活?与从未外出的留守者(以下简称“留守者”)相比,他们如何评估自己返乡后的生活?客观经济指标不足以描述他们的生活,为了全面评估其返乡后的生活,我们还需要考虑主观体验指标。党的十九大报告关于“实施乡村振兴战略”着重提出了三农问题是关系国计民生的根本性问题。因此,研究农村地区不断增长的返乡农民工群体的幸福度不仅具有理论意义,还有重要的政策参考价值。

幸福度研究的重要出发点是Easterlin(1974)关于幸福与经济收入并不总是同步的经典论文。中国学者也已针对Easterlin问题全面探讨了中国人幸福感的多元层次和社会影响(邢占军,2011;李路路和石磊,2017)。幸福度是一种对生命质量的主观自我评价。个体的幸福度受多种因素的影响,其中个体所处的环境是影响幸福度的重要因素之一。经典的参照点理论(Kahneman和Tversky,1979;Kahneman,1999)指出,个体往往因环境、社会参照点的变化而改变对自己的预期,从而影响个体对生活满意度的自我评价。例如,与高水平参照点相比,个体会产生强烈的被剥夺感,从而降低自己的幸福度。经历了从农村到城市、从城市到农村的两次迁移,经历了不同社会参照点的返乡农民工的幸福度是否会因此而有所不同。迄今为止,对返乡农民工群体的关注大多集中在他们对当地经济发展的贡献,较少关注他们的个人生活感受,仅有媒体有零散报道。然而返乡农民工如何评价自己的生活,这是一个有待于深入研究的重要社会问题。

幸福度研究对农村发展非常有价值。从长远看,研究返乡农民工的幸福度对如何更好地发挥他们的人力资本价值和带动当地经济发展,具有重要意义。许多研究表明,农民工返乡的“脑力回流”将会提升当地的人力资本水平,促进当地经济发展。例如Murphy(2002)在江西农村的调查发现,外出务工经历对返乡创业有积极影响。Démurger和Xu(2011)利用2008年安徽无为县的农村住户调查数据研究发现,与留守者相比,返乡农民工更容易成为自雇佣的企业家,他们的外出务工经历(尤其是资金积累)起到了非常积极的影响。以上研究都表明,作为农村劳动力的回流输入,返乡农民工是一种可以带动当地经济发展的人力资本,对个人、家庭和当地经济发展都具有积极的影响。一些研究发现,幸福度高的个体常会表现出更高的劳动生产率(Oswald等,2015)、更高的收入(Graham等,2004,De Neve和Oswald,2012)和更好的健康(Veenhoven,2008)。因此,提升返乡农民工幸福度将更有效地发挥他们的人力资本和物质资本的作用,从而促进当地的经济发展。

在中国的流动人口幸福度研究领域,绝大多数学者关注的是从农村到城市、从落后地区到发达地区的单程迁移,即俗话说的“人往高处走”(Knight和Gunatilaka,2010;Akay等,2012;Jiang等,2012;李丹丹,2017),本文研究的返乡农民工则经历了从农村到城市、再从城市回到农村的双程迁移,他们返乡后的幸福度受到城市和农村两个社会参照点的影响。为了系统研究返乡农民工的幸福度问题,本文利用北京师范大学2013年中国家庭收入调查项目(CHIPS2013)的农村住户数据,使用倾向得分匹配(PSM)和工具变量法控制内生性,考察外出务工经历对个体幸福度的影响。研究结果显示:与留守者相比,返乡农民工的幸福度较低。实证结果通过了稳健性检验。这一结果为国内外人口流动和幸福度等相关学术研究提供了实证依据,同时也对促进我国返乡农民工的福祉、有效发挥他们所积累的人力资本和物质资本的作用具有重要的政策意义。

本文的其他部分结构如下:第二节进行文献回顾并介绍理论基础;第三节介绍数据及描述性统计;第四节为实证结果;第五节进行实效性检验;第六节总结。

二、文献回顾

(一)文献回顾:人口流动与幸福度。幸福度是哲学、社会学、心理学等领域的永恒话题,现在中国的幸福度问题已经成为学术热点(林洪和孙求华,2013)。有研究证明,经济增长、失业、移民、社会安全、民生、公共服务等宏观因素都对幸福度有影响(Easterlin等,2012;Akay等,2012和2014;刘军强等,2012;周绍杰等,2015;姜扬等,2017)。收入差距(相对收入和绝对收入)、收入预期、机会不均等微观因素也会直接影响幸福度(Appleton和Song,2008;罗楚亮,2009;Knight和Gunatilaka,2010;何立新和潘春阳,2011;Liu和Shang,2012;Jiang等,2012)。当然,幸福度也与性别、年龄、身体健康等个体特征紧密相关(Bian等,2015)。另一些学者则关注幸福度的影响。例如幸福度与就业一直紧密纠缠在一起。幸福度的增加会直接影响个人找工作的努力程度,提高劳动力就业率(李树和陈刚,2015)。

迁移与幸福度的关系是最近国内外学者关注的焦点。Simpson(2013)研究发现,对幸福的追求是效用函数的一部分,也是个体移民决策的一个重要动机。同时,迁移经常会影响到家庭团聚,而家庭庇护对个体幸福感则有着极大影响(吴愈晓等,2015)。反过来说,迁移也会影响迁移者在目的地的幸福度。这种影响很大程度上取决于他们所参照的群体。一方面,与来源地相比,在目的地获取更高的收入可能会增加迁移者的幸福度。另一方面,迁移者也会根据目的地情况调整预期,若以当地居民作为参照群体,迁移者的幸福度可能还会下降,增加新的压力和负担。相关研究证实了这一点,并发现那些对现状更不满意的个体更容易选择迁移(Otrachshenko和Popova,2014)。

国内外学者对中国人口流动(迁移)过程中幸福度的变化进行了深入研究。Akay等(2012)研究了相对收入对外出务工者幸福度的影响,发现参照群体的重要影响。外出务工者的福利受到城市其他移民和来源地未外出务工居民相对收入的负面影响,同时受城市居民收入的积极影响。Knight和Gunatilaka(2010)发现,与城市居民和农村居民相比,外出务工者的平均幸福度更低。Jiang等(2012)研究了户籍身份对幸福感的影响,与当地居民相比,属于弱势群体的移民对户籍身份引起的不平等更加厌恶,从而影响他们在城市的幸福度。除了经济收入以外,社会支持也是农民工幸福度的重要影响因素,他们的幸福度与所处的工作、生活环境之间有着密切联系(李虹轩等,2014)。另有研究表明,随着农民工的平均教育水平的提高,他们对社会环境的认识变得更深刻,幸福度会随之显著下降(李丹丹,2017)。

除了农村流向城市的单程迁移之外,从城市再返回农村的双程迁移已成为中国的一个重要现象(张世勇,2013)。返乡农民工的工作状态与心理状态都颇值得关注。返乡农民工的就业情况既受个人能力、迁移经历的影响,也受生活所处环境的影响(马芒等,2012;魏凤和薛会会,2013)。有一些成功人士可以返乡创业,对乡村经济有重大影响,但这类人的比例不高(张秀娥等,2012)。大多数返乡农民工都必须经历一个不短的阶段,才可能重新适应乡村的工作与生活(卢云龙子和张世勇,2016)。

返乡农民工经历从农村到城市、再从城市到农村的双程迁移,甚至多次迁移,过程十分复杂。正是由于个体的迁移经历是一个复杂的历史过程,追踪性数据较难获取,也因此很难比较个体在不同迁移阶段幸福度的变化。在本文研究中,我们寻找和匹配尽可能有相似特征的返乡者和留守者,将两者在幸福度上进行对比,以此评估迁移经历对个体幸福度的影响。与此同时,考虑到潜在的内生性问题,我们采用工具变量的方法来进行控制。此外,我们也将从理论机制上对原因进行进一步的探讨。

(二)理论基础:相对剥夺与参照点。相对剥夺理论和参照点理论有助于我们剖析返乡农民工幸福度评价背后的理论机制。相对剥夺理论最早由美国学者斯托弗提出,其后经默顿发展,成为一种关于群体行为的经典理论(Stouffer,1949;Merton,1957)。该理论认为,当人们将自己的处境与某种标准或某种参照物相比较而发现自己处于劣势时,会产生不同程度的被剥夺感,这种感觉会产生消极情绪,经常表现为愤怒、怨恨或不满。简单而言,相对剥夺是一种主观感觉,这感觉是我们有权享有但并不拥有。这种相对剥夺的感觉会严重影响个体对生命质量的自我评价,也就是个体的幸福度。一般来讲,相对剥夺具备四个前提:该个体不拥有X;该个体知道其他个体拥有X;该个体想要获得X;该个体相信获得X是现实的。例如个人在城市里生活一段时间,返乡后意识到自己不再享有城市生活的一些便利,就可能产生相对剥夺感。

参照点理论是行为经济学和幸福研究中的重要基础理论(Kahneman和Tversky,1979;Kahneman,1999)。Kahneman等认为,个人幸福度不仅与传统理论强调的收入水平相关,还与认知中选择的社会参照点有联系。这些观点已为一些幸福度的实证研究所证实(McBride,2010;雷卫,2016)。

但是,个人选择所处社会中的参照点来评估自身的幸福度,在稳定社会中反而不容易观察。个体迁移的时候,社会参照点发生变动,这就给研究者提供了良好的观察机会。我们认为,个体在选择社会参照点的时候,往往具有不对称性。在农村向城市的流动过程中,考虑到城市收入、环境、生活方式、价值观等因素,农民工比较容易将经济更发达、生活水平更高的城市社群作为新的社会参照点。而在从城里返回乡村之后,返乡农民工可能会同时被两个参照点影响:城市参照点和农村参照点。当以较高的城市为参照点时,由于城市和农村之间的参照点的落差,返乡农民工的“相对剥夺”感更强,也因此可能表现出更低的幸福度。只要这样一种不平等存在,社会中的其他成员的优越性不改变,“相对剥夺”感就不会消失。当以较低的农村为参照点时,返乡农民工可能会有一定的“优越感”。这种优越感可能来自城市打工经历所积累的更多的物质财富,也可能来自城市生活经历而带来的更丰富的经验和更开阔的视野。由于可能同时存在这两种心理效应,孰强孰弱,需要用实证数据来进行验证。

相比较而言,农村留守者的社会参照点相对简单一些。一方面,由于长期生活在同一个环境下,接触社群变化很小,留守者更有可能和他们的过去相比。另一方面,随着越来越多的农民工外出打工和返回农村,留守者也不可能避免与他们产生对比。因此,对留守者来说,也有可能存在两个参照点,一个是与他们的过去对比。由于中国在过去几十年经济发展的突飞猛进,农村留守者也享有了农村经济发展的果实,从这个角度讲,与过去对比,更有可能提升幸福度;然而,留守者也会与外出务工者和农村返乡者对比。由于外出务工者和返乡者可能会积累更多的物质财富和其他资本,留守者也可能从这样的对比中产生落差,进而产生“相对剥夺感”。这两种心理状态也可能同时发生作用。为此,我们也需要实证数据来加以验证。

三、数据及描述性统计

本文数据来源于北京师范大学2013年中国家庭收入调查项目(CHIPS2013)的农村住户数据。CHIPS2013的样本来自国家统计局2013年城乡一体化常规住户调查大样本库。后者覆盖全部31个省(市、自治区)的16万户居民。CHIPS项目组按照东、中、西分层,根据系统抽样方法抽取得到样本。样本覆盖了从15个省份126城市234个县区抽选出的18 948个住户样本和64 777个个体样本,其中包括7 175户城镇住户样本、11 013户农村住户样本和760户外出务工住户样本。

我们主要关注农村住户的个体样本,共有39 065人。我们将样本进一步锁定于回答问卷的群体,即汇报了幸福度的人群,总共得到10 190人的个体样本,汇报者以家庭户主及其配偶为主。在原始数据中,幸福度是以一个赋值1到6的指标,其中1为非常幸福,2为比较幸福,3为一般,4为不太幸福,5为很不幸福,6为不知道。我们关注于那些清楚回答幸福度水平的样本,将回答“不知道”的样本进一步剔除。实际操作中,我们依照研究惯例将数据中个体幸福度进行倒序排列,将1重定义为很不幸福,5重定义为非常幸福。此外,我们还将样本限定于18—70岁有劳动能力的人群,①去掉有变量缺失值的观测值,最终得到的样本数量为8 346个。

关于外出返乡的定义,我们将外出返乡农民工界定为在回答问卷时身处农村老家,且于2013年和之前有过外出务工经历者。留守者则为2013年和之前都从未离开农村老家外出务工的人。根据定义,我们得到一个包括1 855个返乡农民工和6 491个留守者的数据集。

表1对比显示了返乡农民工和留守者在个体特征、家庭特征、区域特征、幸福度等方面的差异。结果显示,相比于留守者,从个体特征上看,返乡农民工的平均年龄较小,男性比重较大,受教育年份较高,健康状况更好,党员比重较小。返乡农民工与留守者在家庭年消费上存在差异,但差异并不大。此外,与许多研究一致,返乡农民工家庭的土地数量要略少于留守者,尽管并不显著。此外,在我们的样本中,留守者比返乡农民工更多地分布在沿海地区,也就是说沿海地区有外出务工经历者的人群比重较小,这与现实情况相吻合。

| 留守者(均值) | 返乡农民工(均值) | 均值之差 | |

| 幸福度(1—5) | 3.60 | 3.53 | 0.07*** |

| 年龄(年) | 49.41 | 44.26 | 5.15*** |

| 男性(=1) | 0.61 | 0.80 | −0.19*** |

| 已婚(=1) | 0.92 | 0.91 | 0.01* |

| 教育年限(年) | 7.15 | 7.86 | −0.71*** |

| 健康良好(=1) | 0.91 | 0.96 | −0.05*** |

| 非党员(=1) | 0.90 | 0.92 | −0.02*** |

| 家庭年消费(元) | 26 786 | 26 532 | 254 |

| 家庭土地(亩) | 6.43 | 6.07 | 0.36 |

| 沿海地区(=1) | 0.31 | 0.25 | 0.06*** |

| 样本数 | 6,491 | 1,855 | 8,346 |

从表1中,我们还可以观察到留守者和返乡农民工的幸福度差异。留守者的幸福度平均值为3.60,而外出返乡农民工的幸福度平均值3.53,两者存在显著差异。为进一步揭示留守者和返乡农民工的幸福度差异,我们又研究了留守者、返乡农民工和总体样本下不同幸福度的具体分布,见表2所示。

| 留守者 | 返乡农民工 | 总样本 | ||||

| 样本数 | 比例(%) | 样本数 | 比例(%) | 样本数 | 比例(%) | |

| 非常不幸福 | 82 | 1.3 | 21 | 1.1 | 103 | 1.2 |

| 不幸福 | 380 | 5.9 | 118 | 6.4 | 498 | 6.0 |

| 一般 | 2 411 | 37.1 | 747 | 40.3 | 3 158 | 37.8 |

| 幸福 | 2 805 | 43.2 | 791 | 42.6 | 3 596 | 43.1 |

| 非常幸福 | 813 | 12.5 | 178 | 9.6 | 991 | 11.9 |

| 合计 | 6 491 | 100 | 1 855 | 100 | 8 346 | 100 |

由表2可见,留守者中回答“非常幸福”的比例要明显高于返乡农民工,前者为12.5%,后者9.6%;在回答“幸福”的比例上,留守者也略高于返乡农民工。此外,回答“不幸福”的返乡农民工比重要大于留守者,尽管在回答“一般”的情况下,返乡农民工比例高于留守者。

四、实证结果

(一)实证模型。实证模型可以分为两部分。一是分别使用OLS模型、有序Probit模型和二元Probit模型估计外出务工和返乡者对个人幸福水平的影响。二是由于存在潜在的内生性问题,我们将采用倾向性得分匹配(Propensity Score Matching,PSM)和工具变量方法来进行处理。为研究外出务工返乡对个人幸福水平的影响,我们提出的基本OLS实证分析模型为:

| yi=β0+β1Outi+β2Xi+εi | (1) |

其中:yi是因变量,表示个人主观感知的幸福水平,以个人口头汇报的1到5之间的幸福水平来测量。模型重点研究的自变量Outi是一个二元变量,取值为1表明个体曾外出务工,属于返乡农民工;取值为0表示个体从未外出务工,属于留守者。与此同时,我们也考虑了其他可能影响一个人幸福度的潜在因素Xi,如个人因素(年龄、性别、婚姻状况、教育、健康、党员身份等)、家庭因素(土地数量、家庭消费)和区域因素(是否为沿海地区),将其作为控制变量纳入回归模型。

由于幸福度不仅可以从基数维度探讨,也可以从序数维度探讨,因此,我们也使用有序Probit模型进行估计。在我们调查问卷中,可观测到的幸福度yi的取值范围是1到5,表示从低到高的幸福度水平,因此适合作为Ordered Probit模型的因变量进行回归分析。其模型可表示为:

| yi∗=β0+β1Outi+β2Xi+εi | (2) |

| yi=m如果τm≤yi∗<τm+1,m=1至5 |

其中:Outi表示外出返乡与否,Xi是相关控制变量,yi*是yi所对应的不可观测的潜变量。m为幸福度1至5的5个等级。τm为估计截距项,εi为误差项。此外,由于样本的平均幸福度为3.58,显著地偏向较为幸福的一侧,所以我们希望重点讨论非常幸福(11.8%)以及幸福或非常幸福(55%)的人群。我们接着采用两种标准,把样本群体分为两类,用二元Probit模型加以检验。第一种标准(模型1),我们设定非常幸福者为1,其他为0;在第二种标准(模型2),我们设定非常幸福和幸福者为1,其他为0。

由于个人是否曾出外打工并非随机分配或外生决定,外出务工者群体有可能在个体特征上具有自我选择性。一些观测到和未观测到的因素可能既是决定个体是否出外打工的重要原因,又会影响到个体的幸福水平。与此同时,也可能存在反向因果关系,即幸福度差异可能也会反过来影响个体的外出返乡决策。如果不对以上问题加以控制,结果可能会有偏误。因此,为了尽可能地控制潜在的内生性问题,本文尝试采用倾向性得分匹配法和工具变量法来处理,从而无偏地估计返乡对个人幸福水平的影响。

倾向性得分匹配法的基本思想是,用尽量相似的控制组和对照组加以比较,从而减少估计偏误。与传统的单一维度配对方法不同,倾向性得分匹配方法可以将多个维度的信息浓缩成一个得分因子,然后再加以匹配。在本文中,我们同样从多个维度将出外务过工的返乡农民工个体和与其特征相似然未曾外出务工的留守者个体加以匹配,从而得出外出务工经历对主观幸福水平的净影响。

我们需要先计算出每个个体成为返乡农民工的条件概率,即倾向性得分(Propensity Scores)。根据Rosenbaum和Rubin(1983)的定义,倾向性得分被定义为:在给定样本特征z的情况下,个体进入实验组的条件概率,可以表达如下:

| p(z)=Pr[Outi=1|z]=E[Outi|z] | (3) |

其中:z为一系列影响个体是否曾外出务工的因素,p为个体曾外出务工的概率,即倾向性得分。在现实中,倾向性得分往往不可观测,所以要用Probit或Logit二元概率模型进行估计。按照惯例,本文先采用Probit函数计算每个人的倾向性得分,并以此函数作为后续匹配基础。

尽管用倾向性得分匹配法可以尽可能找到特征相似的控制组和对照组,然而一些不可观测因素依然无法得到有效的控制,因此我们进一步采用工具变量法来进行检验。我们使用本县区域内返乡者所占比重为工具变量。正如Taylor等(2003)指出,社会网络和社会关系在个人迁移决策中会起到非常关键的作用。在一个有外出打工传统的社群中,城市里潜在的工作机会或生活成本等信息会广泛传播,较容易被获知,从而极大地降低了外出打工者的搜寻成本,同时也降低了他们寻找工作的不确定性(Massey,1990;Wahba和Zenou,2009;Piracha和Vadean,2010)。同样地,我们认为家乡的社会网络也对返乡者的决策具有重要影响。返乡者外出与否、返乡与否的决策都与他们所处的社群直接相关。在Démurger和Xu(2011)的研究中,将村庄中外出务工和返乡者占总人口中的比例,作为识别返乡决策的工具变量。借鉴以上文献,本文将本县外出打工并返乡的人口占总适龄农村常住人口的比例作为工具变量。

(二)忽略个体特征差异的回归结果。首先,我们对个人幸福度作OLS回归,结果如表3第1列所示。总体而言,外出返乡对主观幸福表现出显著的负面效应。我们进一步用有序Probit模型回归,其所得边际效应的估计结果显示(见表3),成为返乡农民工,使其感到“非常不幸福”、“不幸福”和“一般”的概率分别约上升了0.2%,0.7%和1.7%,使其感到“幸福”和“非常幸福”的概率分别约降低了1.2%和1.3%。也就是说,返乡经历很明确地增加了陷入不幸福的概率,降低了幸福的可能性。

| OLS | 有序Probit | |||||

| 很不幸福 | 不幸福 | 一般 | 幸福 | 非常幸福 | ||

| 返乡农民工(=1) | −0.047**(0.031) | 0.002**(0.030) | 0.007**(0.027) | 0.017**(0.027) | −0.012**(0.027) | −0.013**(0.027) |

| 年龄(年) | −0.018***(0.001) | 0.001***(0.003) | 0.002***(0.002) | 0.006***(0.002) | −0.005***(0.002) | −0.005***(0.002) |

| 年龄的平方 | 0.000***(0.000) | −0.000***(0.000) | −0.000***(0.000) | −0.000***(0.000) | 0.000***(0.000) | 0.000***(0.000) |

| 男性(=1) | −0.083***(0.000) | 0.003***(0.000) | 0.012***(0.000) | 0.029***(0.000) | −0.022***(0.000) | −0.022***(0.000) |

| 已婚(=1) | 0.381***(0.000) | −0.015***(0.000) | −0.050***(0.000) | −0.125***(0.000) | 0.094***(0.000) | 0.096***(0.000) |

| 教育年限(年) | 0.025***(0.000) | −0.001***(0.000) | −0.003***(0.000) | −0.008***(0.000) | 0.006***(0.000) | 0.006***(0.000) |

| 健康良好(=1) | 0.399***(0.000) | −0.015***(0.000) | −0.052***(0.000) | −0.130***(0.000) | 0.098***(0.000) | 0.998***(0.000) |

| 非党员(=1) | −0.156***(0.000) | 0.006***(0.000) | 0.022***(0.000) | 0.055***(0.000) | −0.041***(0.000) | −0.042***(0.000) |

| 家庭年消费(元) | 0.000***(0.000) | −0.000***(0.000) | −0.000***(0.000) | −0.000***(0.000) | 0.000***(0.000) | 0.000***(0.000) |

| 家庭土地数量(亩) | 0.006***(0.000) | −0.000(0.000) | −0.001(0.000) | −0.002(0.000) | 0.001(0.000) | 0.002(0.000) |

| 沿海地区(=1) | 0.099***(0.000) | −0.004(0.000) | −0.014(0.000) | −0.034(0.000) | 0.026(0.000) | 0.026(0.000) |

| 样本量 | 8 346 | |||||

| 对数似然值 | −9 781.2 | |||||

| 注:表3的Probit模型显示边际效应;括号内为p值,*p<0.1、**p<0.05和***p<0.01分别代表显著性水平。下表同。 | ||||||

我们进一步用二元Probit模型加以检验。回归结果如表4所示,其中模型1中非常幸福者为1,其他为0;模型2中非常幸福和幸福者为1,其他为0。结果显示,无论我们采用哪一种标准,返乡经历都与幸福水平的变动存在显著的负相关性。这就意味着,总体而言,外出打工返乡的经历显著降低了个体变得更幸福的可能性。我们在回归中控制了几乎所有可能影响幸福度的变量,但仍然无法排除样本可能存在的内生性问题。因此,下一步将采用倾向性得分匹配方法和工具变量法来进一步检验。

| 变量 | 模型1 | 模型2 | ||

| 边际效应 | P值 | 边际效应 | P值 | |

| 返乡农民工(=1) | −0.016* | 0.054 | −0.028** | 0.047 |

| 年龄(年) | −0.002 | 0.398 | −0.009** | 0.016 |

| 年龄的平方 | 0.000 | 0.217 | 0.000*** | 0.002 |

| 男性(=1) | −0.044*** | 0.000 | −0.023* | 0.063 |

| 已婚(=1) | 0.054*** | 0.000 | 0.191*** | 0.000 |

| 教育年限(年) | 0.006*** | 0.000 | 0.013*** | 0.000 |

| 健康良好(=1) | 0.040*** | 0.001 | 0.178*** | 0.000 |

| 非党员(=1) | −0.041*** | 0.003 | −0.097*** | 0.000 |

| 家庭年消费(元) | 0.000*** | 0.000 | 0.000*** | 0.000 |

| 家庭土地数量(亩) | 0.002*** | 0.000 | 0.003*** | 0.000 |

| 沿海地区(=1) | 0.030*** | 0.000 | 0.047*** | 0.000 |

| 样本量 | 8 346 | 8 346 | ||

| 对数似然值 | −2 954.7 | −5 558.5 | ||

(三)倾向性得分匹配结果。我们用一个Probit模型来构造外出打工的倾向性得分函数,然后据此进行匹配。Probit估计结果如表5所示,其中模型2在模型1的基础上控制了地区差异。结果显示,个人因素、家庭因素和区域因素都会对个人是否做出外出务工决策产生显著影响。因此,我们将个人因素(年龄、性别、教育水平、健康程度、婚姻状况、党员身份)、家庭因素(家庭消费水平、土地数量)和区域因素(沿海地区)(模型2)作为倾向性得分匹配的依据。根据前文讨论过的方法,计算每个个体的倾向性得分。依据是否有外出务工经历将所有观察个体分为两组,然后根据倾向性得分对有外出务工经历的个体和无外出务工经历的个体进行匹配比较。

| 模型1 | 模型2 | |||

| 估计系数 | P值 | 估计系数 | P值 | |

| 年龄 | 0.025** | 0.016 | 0.025** | 0.018 |

| 年龄的平方 | −0.001*** | 0.000 | −0.001*** | 0.000 |

| 男性(=1) | 0.696*** | 0.000 | 0.705*** | 0.000 |

| 已婚(=1) | −0.037 | 0.550 | −0.040 | 0.522 |

| 教育年限(年) | 0.012* | 0.086 | 0.017** | 0.014 |

| 健康良好(=1) | 0.189*** | 0.006 | 0.218*** | 0.002 |

| 非党员(=1) | 0.214*** | 0.000 | 0.220*** | 0.000 |

| 家庭年消费 | −0.000** | 0.012 | −0.000# | 0.138 |

| 家庭土地数量 | −0.007*** | 0.000 | −0.009*** | 0.000 |

| 沿海地区(=1) | −0.221*** | 0.000 | ||

| 常数项 | −1.376*** | 0.000 | −1.418*** | 0.000 |

| 样本量 | 8 346 | 8 346 | ||

| 对数似然值 | −4 043.0 | −4 025.4 | ||

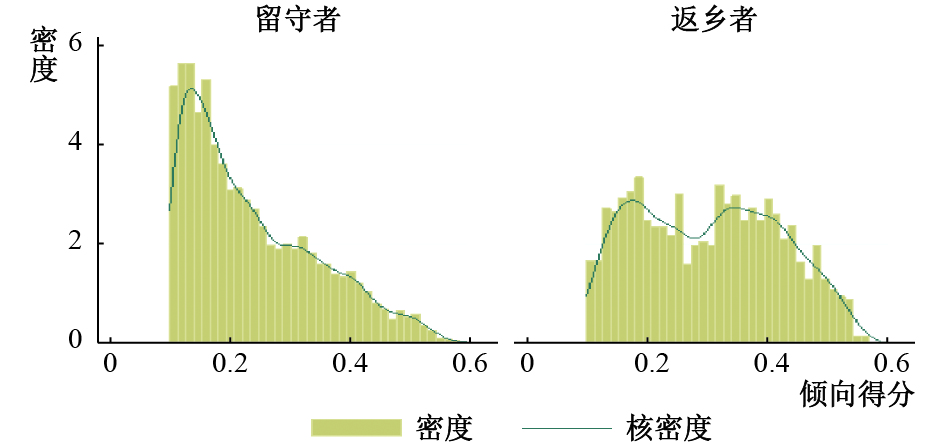

匹配前的倾向性得分的分布如图1所示。我们可以看到,匹配之前,留守者(控制组)的倾向性得分值的最高频率出现在0.15左右,严重向左偏移。而返乡农民工(处理组)的最高频率值出现在0.32左右,没有显著偏移。所以总体来看,返乡农民工(处理组)的倾向性得分的分布与留守者(控制组)有显著差异。两者在这个问题上的倾向性得分分布不同,说明两组样本在对外出的决策机制上有所不同,直接加以比较的确会产生个体特征差异问题。

|

| 图 1 匹配之前的倾向得分分布 |

接下来,我们根据倾向性得分,使用最常用的最近邻匹配方法加以匹配,匹配结果如表6所示。匹配之后,留守者(控制组)只保留与返乡农民工人群(处理组)倾向性得分最为近似的样本,删除没有匹配成功的样本。

| 变量名 | 匹配结果 | 均值 | 标准误差(%) | 误差消减(%) | t-test | ||

| 处理组 | 控制组 | t | p>t | ||||

| 年龄 | 未匹配 | 44.259 | 49.407 | −48.3 | 94.8 | −18.19 | 0.000 |

| 匹配 | 44.259 | 44.527 | −2.5 | −0.79 | .431 | ||

| 年龄的平方 | 未匹配 | 2 069.1 | 2 558.1 | −49.6 | 96.5 | −18.31 | 0.000 |

| 匹配 | 2 069.1 | 2 086.2 | −1.7 | −0.57 | 0.569 | ||

| 男性(=1) | 未匹配 | 0.801 | 0.611 | 42.5 | 100.0 | 15.31 | 0.000 |

| 匹配 | 0.801 | 0.801 | 0.0 | −0.00 | 1.000 | ||

| 已婚(=1) | 未匹配 | 0.910 | 0.922 | −4.5 | 34.7 | −1.73 | 0.084 |

| 匹配 | 0.910 | 0.918 | −2.9 | −0.88 | 0.380 | ||

| 教育年限 | 未匹配 | 7.862 | 7.148 | 27.0 | 93.4 | 9.84 | 0.000 |

| 匹配 | 7.862 | 7.815 | 1.8 | 0.56 | 0.576 | ||

| 健康良好(=1) | 未匹配 | 0.955 | 0.914 | 16.7 | 71.2 | 5.89 | 0.000 |

| 匹配 | 0.955 | 0.967 | −4.8 | −1.87 | 0.062 | ||

| 非党员(=1) | 未匹配 | 0.923 | 0.899 | 8.6 | 84.5 | 3.15 | 0.002 |

| 匹配 | 0.923 | 0.927 | −1.3 | −0.44 | 0.662 | ||

| 家庭年消费 | 未匹配 | 0.265 | 0.267 | −1.2 | 58.6 | −0.43 | 0.668 |

| 匹配 | 0.265 | 0.264 | 0.5 | 0.16 | 0.870 | ||

| 家庭土地数量 | 未匹配 | 6.067 | 6.432 | −4.2 | 23.5 | −1.52 | 0.127 |

| 匹配 | 6.067 | 6.346 | −3.2 | −1.00 | 0.318 | ||

| 沿海地区(=1) | 未匹配 | 0.247 | 0.309 | −13.8 | 80.8 | −5.15 | 0.000 |

| 匹配 | 0.247 | 0.235 | 2.7 | 0.84 | 0.398 | ||

表6清楚地表明,进行匹配之后,两组的分布变得较为类似,绝大多数返乡农民工样本(处理组)找到了可以匹配的留守者样本(控制组)。我们可以认为,匹配结果明显修正了外出务工经历的倾向性得分偏差,即控制了个体特征差异,从而使样本变得更适于比较。

(四)平均处理效果。倾向性得分匹配以后,我们就可以估计外出务工这个事件对主观幸福水平的平均处置效果。为了保证检验结果的稳健性与一致性,下面我们采用最近邻匹配法加以匹配,并以半径匹配法和核匹配法进行检验。

我们分别计算匹配前与匹配后、返乡农民工人群(处理组)与留守者人群(控制组)的平均主观幸福水平,并计算出两组之间的差异。匹配之后两组间的平均幸福水平差异用ATT表示,就是我们关注的外出务工对主观幸福水平的影响。外出务工的影响结果如表7所示。

| 被解释变量 | 组别 | 处理组 | 控制组 | 平均处理效果ATT | 标准误差 | t值 |

| 最近邻匹配法(n=3) | ||||||

| 主观幸福水平 | 匹配前 | 3.532 | 3.599 | −0.055* | 0.021 | −3.09 |

| 匹配后 | 3.532 | 3.587 | 0.025 | −2.21 | ||

| 核匹配法 | ||||||

| 主观幸福水平 | 匹配前 | 3.532 | 3.599 | −0.047*** | 0.022 | −3.09 |

| 匹配后 | 3.532 | 3.579 | 0.023 | −2.09 | ||

| 半径匹配法 | ||||||

| 主观幸福水平 | 匹配前 | 3.532 | 3.599 | −0.067*** | 0.022 | −3.09 |

| 匹配后 | 3.532 | 3.599 | 0.020 | −3.37 | ||

| 注:匹配后的控制组只保留匹配成功的样本;控制组与参与组之间的差别(ATT值)服从t分布;*p<0.1、**p<0.05和***p<0.01分别代表t检验的显著性水平,即ATT值是否显著;标准误差采用Bootstrap估计,重复抽样次数为100。表10同。 | ||||||

从总体样本看,当被解释变量为主观幸福水平时,最近邻匹配法所估算的ATT值变动到−0.055,在p=0.10的概率水平上显著。这表明成为返乡农民工会显著地降低个体的主观幸福水平,在匹配消除个体特征差异后仍然稳定。ATT值小于未匹配时参与组与控制组的差异,这进一步说明了假如没有考虑外出务工的个体特征差异,我们一定会低估外出务工对主观幸福水平的负作用。在这种环境下,倾向性得分匹配方法显得非常必要。

为了考察以上研究结果的准确性和一致性,本文继续使用两种不同的匹配方法进行检验。除了最近邻匹配法,我们还利用核匹配法和半径匹配法对总体样本的ATT值进行估计,结果如表7所示。由表7可见,采用核匹配法和半径匹配法估算的结果与采用最近邻匹配法的结果基本一致,这意味着通过倾向性得分匹配,有外出务工经历的返乡农民工确实显示出较低的主观幸福水平。

总体而言,经过倾向性得分匹配,留守者的幸福水平仍然显著高于返乡农民工。这就说明,虽然迁移和返乡的目的都是为了追求更为幸福的生活,然而结果则与之相反。中国农村地区劳动力外出务工并返乡后,与从未外出务工过的留守者相比,往往显得更不幸福。有过出外务工经历且最终返乡,这个过程最终降低了个人的主观幸福水平。

(五)内生性及工具变量。个体的幸福度和返乡经历之间可能存在复杂的内生性问题。首先,可能存在反向因果关系,个体的幸福度可能会反过来影响迁移决策。比如由于主观感受不幸福,可能导致个体更容易选择外出和返乡。其次,可能存在同时影响幸福度和迁移决策的可观测和不可观测的因素。以上倾向性得分匹配方法尽可能地控制了影响控制组和对照组的可观测到的因素,然而不可观测因素也可能潜在地对估计结果产生影响。为此,我们进一步采用工具变量方法进行处理。

表8汇报了使用本县返乡者比重作为工具变量的第一阶段的估计结果。第一阶段回归结果的F统计量排除了弱工具变量的可能性。回归结果表明,作为工具变量的本县返乡者比重和本县个体是否为返乡者显著相关,即本县人口中返乡者比重越高,则该县个体成员成为返乡者的可能性越大。

| 变量 | 系数 | 标准差 |

| 本县返乡者比重 | 0.974*** | 0.033 |

| 年龄(年) | 0.003 | 0.003 |

| 年龄的平方 | −0.000*** | 0.000 |

| 男性(=1) | 0.173*** | 0.009 |

| 已婚(=1) | −0.009 | 0.016 |

| 教育年限(年) | 0.005*** | 0.002 |

| 健康良好(=1) | 0.059*** | 0.016 |

| 非党员(=1) | 0.063*** | 0.146 |

| 家庭年消费(元) | −0.000 | 0.000 |

| 家庭土地数量(亩) | −0.002*** | 0.000 |

| 沿海地区(=1) | −0.010 | 0.010 |

| 样本量 | 8 346 | |

| F统计量 | 871.01 | |

表9呈现了使用同样的样本,工具变量法所估计出来的第二阶段的系数,并和表3的OLS结果一起进行对比展现。结果显示,在使用工具变量回归后,外出返乡经历对幸福度依然具有显著的负作用。对比无工具变量和有工具变量的估计结果,我们发现变量返乡农民工的估计系数比没有进行内生性处理之前要大。这表明,如果不进行内生性处理的话,我们得到的估计结果偏小,会低估外出返乡经历对返乡者幸福度的影响。

| 变量 | OLS | IV |

| 返乡农民工(=1) | −0.047**(0.031) | −0.210***(0.003) |

| 年龄(年) | −0.018***(0.001) | −0.018***(0.002) |

| 年龄的平方 | 0.000***(0.000) | 0.000***(0.000) |

| 男性(=1) | −0.083***(0.000) | −0.053**(0.023) |

| 已婚(=1) | 0.381***(0.000) | 0.378***(0.000) |

| 教育年限(年) | 0.025***(0.000) | 0.025***(0.000) |

| 健康良好(=1) | 0.399***(0.000) | 0.408***(0.000) |

| 非党员(=1) | −0.156***(0.000) | −0.146***(0.000) |

| 家庭年消费(元) | 0.000***(0.000) | 0.000***(0.000) |

| 家庭土地数量(亩) | 0.006***(0.000) | 0.005***(0.000) |

| 沿海地区(=1) | 0.099***(0.000) | 0.090***(0.000) |

| 样本量 | 8 346 | 8 346 |

五、时效性检验

考虑到外出和返乡在短期内的冲击效应,排除外出务工返乡对幸福度的影响是否是由于短期冲击所带来的,我们采用缩小样本的方式,进一步检验原先结果的稳健性。我们首先将研究的返乡农民工的样本继续缩小到距离第一次外出时间超过3年的返乡农民工。即排除新近3年内第一次外出务工并返乡的群体。在检验中,我们仍将同时采用三种不同的匹配方式以保证结果的一致性。缩小样本后的比较结果如表10所示。表10说明,在缩小样本并加以倾向性得分匹配之后,留守者的幸福水平仍然显著高于返乡农民工,与我们初始选用样本所得的结果一致。这就意味着,排除短时间环境改变而导致的暂时性冲击的影响,且经过倾向性得分匹配消除了个体特征差异后,留守者的幸福水平仍然高于返乡农民工的幸福水平。外出务工返乡对人的幸福度的影响,是一个长期作用的过程,不会随着时间延续而消失。

| 超过三年返乡农民工的主观幸福水平 | ||

| ATT | 标准差 | |

| 最近邻匹配法 | −0.056** | 0.028 |

| 核匹配法 | −0.082*** | 0.022 |

| 半径匹配法 | −0.060*** | 0.024 |

因此,无论我们用什么标准来界定返乡农民工,幸福水平差异都显著存在。由于我们对比的两类人群无论是从个体特征、家庭特征还是区域特征等方面都不存在明显差异。因此,我们根据实证结果认为,关于返乡农民工有较低的幸福度的解释理论是,曾经外出务工的经历会调高个体的社会参照点,从而使个体产生了相对剥夺感,想追求更好环境而又不能,最终对个体对自我生命质量的评价造成了不利的影响。而且这种影响长期存在,即使经过很多年,仍会对个体的幸福度造成不利的影响。

六、结 论

本文利用2013年中国住户收入调查(CHIPS2013)的农村住户问卷调查数据,研究了农村地区有外出经历的返乡农民工和无外出经历的留守者的幸福度差异。我们利用倾向性得分匹配方法控制样本的自我选择性以排除个体特征差异的影响,对两类人群加以对比。结果显示,在排除个体特征差异因素干扰之下,返乡农民工的幸福度显著低于留守者。在此基础上,我们进一步使用工具变量方法,在对内生性问题进行处理以后,结果始终一致。总之,实证结果显示,返乡农民工成为不幸福人群的可能性显著增加,而成为幸福人群的可能性显著降低,这意味着外出返乡经历对农村居民的幸福度具有负面影响。此外,我们的研究也表明,这种负面影响有一定的可持续性,能对个体生活产生长远的影响。

我们认为,农村地区的返乡农民工的幸福度更容易受到城市这个社会高参照点的影响。尽管以农村为参照点,返乡农民工可能会有一定的优越感,但是城市生活经历所形成的城市参照点对其影响更大,“相对剥夺感”的影响较大,因而会显著地拉低个体对自我生活的幸福评价。与留守者相比,返乡农民工对生命质量的自我评价不再是简单地参照来源地农村居民的生活,而会对比城市生活,包括其在城市工作的收入、工作、城市环境、生活方式和价值观等一系列与城市务工经历相关的因素,从而产生落差和不适应。

农村留守者由于长期生活在同一个环境下,由于无外出务工经历,在评价自身生命质量时,更多的是对比自己的过去和现在,不容易在内心产生落差和不适应。在过去的几十年里,中国广大农村地区获得了引人瞩目的经济发展,留守者也能够享受到整体经济增长带来的进步和发展果实。对比过去和现在,留守者对目前生命质量有较高评价就变得很自然了。外出务工经历改变了农村地区返乡农民工和留守者两类人群的幸福度的影响机制,这可能是中国转型期城乡二元分割大背景下的一种特殊现象。在已有迁移与幸福度研究中,绝大多数学者所关注的是一种从农村到城市、从落后地区到发达地区的单向迁移,即俗话说的“人往高处走”(Knight和Gunatilaka,2010;Akay等,2012;Jiang等,2012;李丹丹,2017)。但是,返乡农民工经历的是双向迁移,既经历了从落后的农村到发达的城市,又经历了从发达的城市返回到落后的农村。复杂的生活经历也会使他们的幸福度受多种因素和参照点的影响。我们的研究结果显示,外出务工的城市社会参照点似乎给他们留下了深深烙印,也影响了他们返乡后对自我生活的认识和评价。从这个意义上讲,本文的研究结论拓展了Simpson(2013)关于迁移与幸福度的主流观点。

关注返乡农民工的福祉是发展经济学的重要课题。随着越来越多的农民工返乡,尤其是在当前大城市不断提高门槛、低端劳动力较难市民化的大背景下,有关农村地区如何更好地重新吸纳返乡农民工成为了重要而紧迫的课题。许多研究都表明,回流农民工由于在城市积累的物质资本和人力资本,结果可能使他们更具备农业经营革新的条件和认知,应充分发挥该回流群体的这些优势,积极扶持他们逐渐成长为合格的新型农业经营主体(尹虹潘和刘渝琳,2016)。对如何提升返乡农民工的福祉,更好地发挥他们的人力资本的作用,我们提出如下政策建议:

第一,应大力发展农村地区的基础设施建设、基本公共服务和相应的社会保障,缩小乡村与城市之间多方面的差距。正如十九大报告所指出的那样,应加快推进农业和农村现代化,建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系。城乡发展差距是返乡农民工“相对剥夺感”产生的重要原因之一。如果返乡农民工即便回到农村地区,也能体验到与城市一样的基础设施以及在医疗、教育和文化等方面的配套服务,还有更好的住房条件和生活环境(谭清香和张斌,2015),那么他们的心理落差和“相对剥夺感”就会降低,福祉可以提升。第二,应为返乡农民工提供多方位的再就业机会,并且支持他们自主创业。农民工返乡后感到不幸福,主要是城乡差异所导致,而城乡差异很大程度上表现为就业机会和就业环境的差异。农民工在城市积累的特殊工作技能很多时候无法在农村得到有效发挥,劳动力价值就有可能因此被低估。所以,政府应适当考虑为返乡农民工提供再就业机会,使他们在老家也能找到与人力资本尽可能相匹配的工作机会,或者有更多的创业机会,能够更好地发挥他们在城市积累的人力资本的作用。第三,应为返乡农民工提供必要的心理咨询和心理辅导,帮助他们尽快转变观念,适应环境。返乡农民工多是从小在农村地区长大,由于他们离开的这些年里,家乡已经发生了很大变化,个人心理也已经发生了很大变化,两者可能不再相配。返乡农民工不仅需要在工作上适应新环境,还需要在心理上适应新生活。政府应该提供适当的心理支持,帮助他们更幸福地投入到生活和工作中去。

① 考虑到农村无实际退休年龄的存在,参照Démurger和Xu(2011)的做法,在此我们也将农村劳动年龄宽限到70岁。

| [1] | 姜扬, 范欣, 赵新宇. 政府治理与公众幸福[J]. 管理世界, 2017(3): 172–173. |

| [2] | 雷卫. 宗教信仰、经济收入与城乡居民主观幸福感[J]. 农业技术经济, 2016(7): 98–110. |

| [3] | 李丹丹. 教育程度提高了农民工的幸福感吗: 来自2015年中国企业—员工匹配调查的证据[J]. 经济理论与经济管理, 2017(1): 39–54. DOI:10.3969/j.issn.1000-596X.2017.01.003 |

| [4] | 李虹轩, 卢冲, 王雨林. 新生代农民工幸福感的结构方程模型分析[J]. 商业时代, 2014(6): 46–48. DOI:10.3969/j.issn.1002-5863.2014.06.018 |

| [5] | 李路路, 石磊. 经济增长与幸福感——解析伊斯特林悖论的形成机制[J]. 社会学研究, 2017(3): 95–120,244. |

| [6] | 李树, 陈刚. 幸福的就业效应: 对幸福感、就业和隐性再就业的经验研究[J]. 经济研究, 2015(3): 62–74. DOI:10.3969/j.issn.1005-913X.2015.03.037 |

| [7] | 卢云龙子, 张世勇. 毕生发展视角下的返乡农民工社会适应[J]. 当代青年研究, 2016(3): 44–50. DOI:10.3969/j.issn.1006-1789.2016.03.008 |

| [8] | 罗楚亮. 绝对收入、相对收入与主观幸福感: 来自中国城乡住户调查数据的经验分析[J]. 财经研究, 2009(11): 79–91. DOI:10.3969/j.issn.1001-9952.2009.11.008 |

| [9] | 马芒, 徐欣欣, 林学翔. 返乡农民工再就业的影响因素分析: 基于安徽省的调查[J]. 中国人口科学, 2012(2): 95–102. |

| [10] | 谭清香, 张斌. 农村居民住房满意度及其影响因素分析——基于全国5省1000个农户的调查[J]. 中国农村经济, 2015(2): 52–65. |

| [11] | 吴愈晓, 王鹏, 黄超. 家庭庇护、体制庇护与工作家庭冲突——中国城镇女性的就业状态与主观幸福感[J]. 社会学研究, 2015(6): 122–144. |

| [12] | 尹虹潘, 刘渝琳. 城市化进程中农村劳动力的留守、进城与回流[J]. 中国人口科学, 2016(4): 26–36. |

| [13] | 张世勇. 返乡农民工研究: 一个生命历程的视角[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2013. |

| [14] | 张秀娥, 姜爱军, 王丽洋. 我国返乡农民工创业企业成长影响因素及对策研究[J]. 企业研究, 2012(7): 55–58. |

| [15] | 周绍杰, 王洪川, 苏杨. 中国人如何能有更高水平的幸福感: 基于中国民生指数调查[J]. 管理世界, 2015(6): 8–21. |

| [16] | Akay A, Bargain O, Zimmermann K F. Relative concerns of rural-to-urban migrants in China[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2012, 81(2): 421–441. |

| [17] | Akay A, Constant A, Giulietti C. The impact of immigration on the well-being of natives[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2014, 103: 72–92. |

| [18] | Bian Y J, Zhang L, Yang J K, et al. Subjective wellbeing of Chinese people: A multifaceted view[J]. Social Indicators Research, 2015, 121(1): 75–92. DOI:10.1007/s11205-014-0626-6 |

| [19] | Easterlin R A, Morgan R, Switek M, et al. China’s life satisfaction, 1990-2010[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2012, 109(25): 9775–9780. DOI:10.1073/pnas.1205672109 |

| [20] | Jiang S Q, Lu M, Sato H. Identity, inequality, and happiness: Evidence from urban China[J]. World Development, 2012, 40(6): 1190–1200. DOI:10.1016/j.worlddev.2011.11.002 |

| [21] | Liu Z Q, Shang Q Y. Individual well-being in urban China: The role of income expectations[J]. China Economic Review, 2012, 23(4): 833–849. DOI:10.1016/j.chieco.2012.04.004 |

| [22] | Oswald A J, Proto E, Sgroi D. Happiness and productivity[J]. Journal of Labor Economics, 2015, 33(4): 789–822. DOI:10.1086/681096 |

| [23] | Otrachshenko V, Popova O. Life(dis)satisfaction and the intention to migrate: Evidence from central and eastern europe[J]. The Journal of Socio-Economics, 2014, 48: 40–49. DOI:10.1016/j.socec.2013.09.008 |

| [24] | Simpson N B. Happiness and migration[A]. Constant A F, Zimmermann K F. International handbook on the economics of migration[C]. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2013. |