文章信息

| 财经研究 2016年42卷第7期 |

- 董静, 翟海燕, 杨自伟.

- Dong Jing, Zhai Haiyan, Yang Ziwei.

- 政府科技资助对谁更有效?——基于企业规模与所有制三维交互的研究

- Who Benefits Most from Public Technological Subsidies? Based on Three-dimensional Interaction of Firm Scale and Ownership

- 财经研究, 2016, 42(7): 87-98

- Journal of Finance and Economics, 2016, 42(7): 87-98.

-

文章历史

- 收稿日期:2015-12-27

2.上海金融学院 工商管理学院,上海 201209;

3.河南财经政法大学 工商管理学院,河南 郑州 450001

2.School of Business Administration, Shanghai Finance University, Shanghai 201209, China;

3.School of Business Administration, Henan University of Economics and Law, Zhengzhou 450001, China

有关政府科技资助对企业技术创新影响的研究层出不穷,研究结论主要分为三类:第一,杠杆效应,基于公共产品理论,政府资助能干预“市场失灵”问题,有助于降低企业创新成本,调动企业创新活力(Czarnitzki等,2007;等等);第二,替代效应,由于研发资源稀缺,政府资助通过直接抬高研发人员的工资从而提高企业的创新成本,最终间接降低了企业实际的创新投入和创新水平(Carmichael,1981;等),或者政府资助直接挤出了企业自主的研发投入;第三,混合效应,政府资助作用的发挥受多种因素影响,例如政府的资助程度与方式(毛其淋和许家云,2015;Lichtenberg,1988) 、市场竞争和行业特点(Becker和Hall,2003) 、企业规模(González和Pazó,2008;等)和创新类型(Clausen,2009) 等。

近年来国内学者开展很多基于中国情境的相关研究,李玲和陶厚永(2013) 从企业股份性质的视角,借助上市公司数据,发现政府补助没有促进国有企业的创新,发挥着“纵容之手”的消极作用,却极大地激发了民营企业的创新绩效。杨洋等(2015) 采用中国工业数据库的企业样本,研究发现政府资助整体上有利于企业的创新绩效,但相比国有企业,资助对民营企业的作用更大,并且在要素市场扭曲程度低的地区,资助作用进一步放大。

上述研究内容和结论具有很强的说服力和启示意义,但仍存在进一步研究的空间。第一,企业规模不同,所有制性质不同,其创新资源、创新实力、创新动力和创新决策机制也不同。以往的理论分析不足以充分解释上述差异对政府资助作用机制的影响,尤其是企业规模不同,其创新实力和财务能力会不同,对政府资助的反应亦会不同(Lach,2002) 。第二,在样本选择上,上述研究的样本代表性有限,尤其是国内最新的研究,不论样本来自上市公司还是中国工业数据库,都不能充分反映我国企业的整体特征,只能代表规模已达到一定程度并且已取得较好经营绩效的企业。第三,在研究方法上,虽然很多研究都采用工具变量、DID法、Heckman样本选择模型等方法处理了政府资助的内生性,但这些方法都不能较好地将受资助企业和没有受资助但实力相当的企业进行对比,从而无法更加准确地估计出政府科技资助的政策效应。

基于此,本文结合资源基础理论、委托代理理论和信号传递理论,采用上海张江高科技园区2 382家企业2006-2009年共计6 718条非平衡面板数据,应用PSM(倾向值匹配)方法控制政府资助的选择偏差,深入分析不同规模、不同性质的企业由于资源禀赋的不同,如何借助政府补贴开展创新,并进一步研究企业性质与企业规模的三维交互影响效应。

二、 理论与假设1.政府科技资助与企业创新。由于相比税收优惠这种间接的资助方式,我国地方政府对直接资助方式具有更强的可操作性。因此,本文只关注政府的直接科技资助,而不涉及税收制度。基于不同的理论视角,政府资助影响企业创新的最终结果是不确定的,有的甚至完全相反。根据公共产品理论,政府资助会产生企业创新中的互补作用:第一,政府资助可以降低企业R&D项目的成本,使该项目从不盈利变为有利可图;第二,企业借助政府补贴购买研发设备或设施,可间接降低其他研发活动的成本;第三,由于技术和知识的溢出效应,受资助的研发项目所形成的知识或专利成果在很多情况下有助于其他的研发活动,从而又间接地提高了更多研发项目的盈利性(Lach,2002) 。但是基于价格机制的视角,政府资助只是提高了企业的名义研发投入总量,而非实际的总量。公共投入起初能促进企业的研发活动,但伴随着企业对R&D资源需求的增加,使原本有限的研发资源变得更加紧缺,进而研发成本上升(David等,2000;等),即政府科技资助抑制了企业创新。国内外众多的经验证据表明,政府科技资助的互补作用最终大于挤出作用,即政府科技资助对企业的技术创新发挥了积极的“杠杆效应”。Zúñiga Vicente 等(2014) 总结了国外2000年以后的有关文献,指出77篇文章中的43篇也同样赞成这一观点。因此,本文提出如下假设:

H1:相比没有获得政府科技资助的企业,获得资助的企业创新水平更好。

2.企业规模、政府科技资助与企业创新。政府资助在一定程度上有利于企业技术创新水平的提高,但其促进作用会随企业规模的变化而具有差异性。

首先,单纯就企业规模的影响,大企业自身就与技术创新水平存在正向关系。根据资源基础理论,企业技术创新需要依赖资金实力、研发与技术人员、技术积累及市场影响力等因素,而大企业在这些方面具有先天优势。同时,为了稳固和保持其竞争能力及市场地位,大企业也迫切需要通过创新成为行业的技术领先者。因此,大企业的创新动力和成效主要来自内在条件和外在压力的双重作用。而小企业通常难以承受研发利润为负的“鸿沟”,容易导致其创新动力不足(González和Pazó,2008) 。Blundell等(1999) 和Gayle(2001) 等的研究发现,企业规模和市场份额都对企业创新有显著的正向作用。其次,相比规模较小的企业,获得政府资助的大企业进行技术创新的动力更强。政府资助往往扮演“挑选成功者”的角色,在资助对象的选择上更倾向于那些已具有一定市场地位、资金实力、技术投入与研发水平的大企业。一方面期待大企业能基于已有的优势资源,进一步提高研发活动的热情和提升技术创新成效,起到良性发展的效果;另一方面,其技术水平的提升有助于产业整体升级。由于大企业通常在产业内具有较高的创新水平,对产业升级的拉动作用最强(Humphrey和Schmitz,2002) 。此外,获得资助的企业向外界释放积极的信号——有良好政企关系和研发实力,能吸引更多的私人投入和社会资源,从而较好地发挥出政府科技资助的杠杆效应。相比之下,虽然小企业由于“行业背景好”,虽然也能获得政府补贴,但受资助的规模和程度有限,一定的资金扶持纵然能减少企业自身的研发成本,但只能缩小企业研发预期利润为负的“缺口”,对其的促进作用有限。实际上,政府的很多投入具有“普惠制”的特点,尤其对小企业的扶持采用“撒胡椒面”的手法,“雨露均沾”,而力度不大,效果较差。基于上述分析,本文提出如下假设:

H2:企业规模越大,在获得政府科技资助后,其技术创新水平越强。

3.企业性质、政府科技资助与企业创新。企业所有制性质不同,借助政府资助进行创新的成效不同,这是因为不同所有制企业的资源禀赋和信号传递机制存在差异。

(1) 相比私营企业,国有企业拥有更多的资源禀赋和先天条件,但国有企业的经营效率低导致其利用政府资助进行创新的成效较差。国有企业自身的创新性可能高于民营企业,因为政府可以通过对国有企业的直接管理和干预来解决技术创新的市场失灵问题。因此,从体制上说,国有企业更有条件进行创新(李春涛和宋敏,2010) 。特别是在我国经济转型期,市场机制仍不完善,国有企业获得了更多的政策支持和信用贷款,拥有更多的创新资源禀赋。解维敏等(2009) 通过分析我国上市公司发现,国有企业的研发支出略高于非国有企业。然而,国有企业获得政府资助后进行创新的成效却不如私营企业。委托代理理论指出,所有权和经营权的分离导致委托代理问题,这在国企中更严重。长期以来,国有企业所有者缺位,激励监督和问责机制不足,即使享有更多的创新资源和政府优惠,也会出现生产效率和创新效率的双重损失(吴延兵,2012;等)。因此,政府补贴对国有企业的创新激励作用会被削弱,甚至有不利影响。而政府资助对民营企业等非国有企业创新的激励作用可能更重要。就资源禀赋而言,民营企业大多先天条件不足,长期受资源匮乏的束缚和融资难问题的困扰(Lin等,2011) ,因此更迫切渴望获得政府补贴和外部融资。而且民营企业在创新活动中拥有更大的自主性和灵活性(Liang等,2012) ,人员冗余、行政负担以及高度内化的生产系统等问题较轻(Lin和Tan,1999) ,能迅速决策和执行创新活动,创新效果更好。

(2) 国有企业和民营企业不同的制度安排使创新活动的信号传递过程存在差异性。国有企业的制度安排体现政府主导性,将政府资助当作一种信号向外界传递其创新能力的迫切性并不强烈,凭借其与国家政府的密切关系,原本就容易从国有银行获取更优惠的资金支持(Luo等,2011) ,因此,国有企业的这种政府主导逻辑意味着没有民营企业那样更渴望将获得政府资助当作创新活动的信号传递给外部投资者。相反,民营企业的制度安排以市场为主导,更迫切需要将获得政府资助作为信号向外界传递,这可表明企业所在的行业受到国家的支持和认可,提高其合法性,可以帮助企业获得更多外部投资者的青睐和创新资源(Kleer,2010等),从而积极开展创新活动(Choi等,2011) ,并放大政府补贴信号的积极作用。基于以上分析,本文提出如下假设:

H3:相比非国有企业,政府科技资助对国有企业的创新激励作用被弱化。

4.企业所有制性质与企业规模的联合作用。为了更好地分析不同规模企业从政府资助中获得创新收益的差异,本文进一步考察了不同所有制性质的企业对政府资助的反应。

首先,国有制性质会削弱大企业借助科技资助提升创新绩效的优势。具有一定市场地位的大型国有企业是政府优先扶持的“明星”。但这并不意味着他们善于运用这些资助进行创新:第一,国有企业的预算软约束问题促使其会借助补贴来弥补亏损或转亏为盈(Liang等,2012;等),并不能促进其提高创新水平。第二,大型国有企业本身就拥有丰富的资源,再加上政府补贴,资源冗余问题突出(杨洋等,2015) 。而多重代理会加重国有企业的资源浪费。第三,冗余资源会减少国有企业借助创新强化竞争力的意愿,使其更倾向于通过风险规避保持已有的优势。第四,国有企业的管理层和董事会通常是行政任命(Carman和Dominguez,2001) ,而非市场选择,故经理层的管理水平有限,这也进一步削弱了大型国有企业利用政府资源提升创新水平的程度。因此,补贴对大型国有企业的正向激励作用更有限。相反,政府补贴对大型非国有企业创新的激励作用更加有效。虽然较大规模的非国有企业在资源获取方面仍然难于国有企业,但面对激烈的市场竞争,他们加大创新力度和提高创新水平的要求迫切(高良谋和李宇,2009) ,因而对政府资助更加重视,并且一旦获得补贴,会加倍珍惜来之不易的机会,因此在创新主动性高涨和科技管理较为有效的共同影响下,非国有企业更能充分有效地利用创新资源,以提高创新水平。Lin等(2011) 的研究表明,民营企业可以显著提高其创新活动。基于上述分析,本文提出如下假设:

H4: 企业规模对政府科技资助和企业创新水平的调节作用还依赖于企业的所有制性质。当企业为国有性质时,政府科技资助对大企业的创新促进作用被弱化。

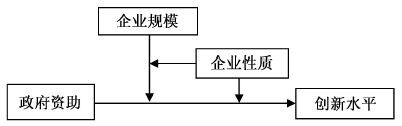

图 1刻画了本研究的理论模型,在政府资助对企业创新水平发挥杠杆效应的过程中,企业规模和所有制性质交互作用,共同影响着政府资助的激励效果。

|

| 图 1 理论模型 |

1.数据与样本。本文以上海张江高科技园区企业为研究样本,这主要是因为:张江企业具有显著的多样性,既有大中型企业也有小微企业,既有国有企业也有非国有的民营和外资企业,既有刚刚成立的年轻企业也有相当成熟的企业,样本的多样性有利于本研究发现普适性规律。而且,研究对象均处于同一园区,基础设施、文化、人口结构、政策等环境因素一致,排除了样本来自于不同区域时所存在的环境干扰问题,使本研究能够得出更加客观的结论。

本文数据有两个来源:一是在浦东新区科委的协助下,于2010年向张江高科技园区曾在2006-2009年申报过政府科技资助的企业发放调查问卷,最终回收有效问卷459份。二是从浦东新区统计局获得张江高科技园区企业的年度统计数据。①(①后经证实,由于数据采集难度较大,统计局数据并没有涵盖张江高科技园区的所有企业。)两套数据合并后,最终得到2 382家企业2006-2009年总计6 718条非平衡面板数据。其中四年间从未获得政府科技资助的企业有2 001家,至少获得过一次资助的有381家。样本企业分布在制造、医药、IT、化工和服务业领域,大量企业为中小企业。民营企业比重过半(见表 1)。

| 资助次数 | 行业类型 | 企业规模 (观测数) | 企业所有制性质 | ||||||||||||

| 0次 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 制造 | 医药 | IT | 化工 | 服务 | 大 | 中小 | 国有 | 民营 | 其他 | |

| 企业数 | 2 001 | 208 | 75 | 46 | 52 | 341 | 312 | 844 | 72 | 813 | 1 211 | 5 507 | 223 | 1 267 | 892 |

| 占比(%) | 84.01 | 8.73 | 3.15 | 1.93 | 2.18 | 14.32 | 13.1 | 35.43 | 3.02 | 34.13 | 18.03 | 81.97 | 9.36 | 52.97 | 37.45 |

| 注:(1) 根据《中小企业标准暂行规定》(国经贸中小企[2003]143号)划分大型企业和中小企业,销售收入不少于3 000万的为大型企业。(2) 在四年中,企业收入存在变化,为便于统计,企业规模的分布由观测数体现。行业属性和所有制性质基本保持稳定,因此这两项由企业数体现。(3) 企业所有制性质中的“其他”主要包括外资和港澳台企业。 | |||||||||||||||

(2) 模型与变量。基于企业规模与企业性质在政府资助影响企业创新水平中的作用,本文的研究模型如下:

| $\begin{array}{l} lnpaten{t_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}su{b_{it}} + {\alpha _2}scal{e_{it}} + {\alpha _3}stat{e_{it}}\\ + {\alpha _4}scsu{b_{it}} + {\alpha _5}stsu{b_{it}} + {\alpha _6}s{s_{it}} + {\alpha _7}sssu{b_{it}} + \alpha {C_{it}} \end{array}$ | (1) |

其中:i表示企业i,t表示第t年。企业创新水平分别用年度的专利申请数(lnpatent1) 和专利授予数(lnpatent2) 来衡量。不同的研究对企业创新活动指标的选取略有差异,通常采用R&D投入、专利成果、新产品产值等。为了更好地体现企业技术创新的水平和成果,本文分别采用专利申请数和专利授予数作为模型的因变量,以相互印证,提高研究结论的稳健性。解释变量是企业获得的政府科技资助(sub)。用政府科技补贴总额除以企业研发总投入来衡量(赵璨等,2015) 。企业规模和所有制性质是本研究重点关注的调节变量。Cit代表一组控制变量,是其他影响企业创新水平的重要因素。各变量含义见表 2。

| 变量名 | 变量代码 | 测算方式 |

| 专利申请数 | lnpatent1 | 企业年度专利申请数量的对数①(①由于很多企业专利申请数为“0”,因此对数化处理的具体公式是:ln(patent1+1) 。同理,专利授予也做类似处理),被解释变量 |

| 专利授予数 | lnpatent2 | 企业年度专利授予数量的对数,被解释变量 |

| 政府资助 | sub | (政府年度科技资助总额/企业年度研发总投入)×100%,解释变量 |

| 企业规模 | scale | 企业年度营业收入的对数 |

| 所有制 | state | 等于1,表明企业的最终控制人是政府,反之为0 |

| 企业规模×政府资助 | scsub | 政府资助与企业规模的二维交互项 |

| 所有制×政府资助 | stsub | 政府资助与所有制性质的二维交互项 |

| 企业规模×所有制 | ss | 企业规模与所有制性质的二维交互项 |

| 企业规模×所有制×政府资助 | sssub | 企业规模、所有制性质与政府资助的三维交互项 |

| 研发人员规模(Cit,下同) | rdstaff | 企业年度研发人员数量占员工总数的比重 |

| 总资产 | lnasset | 企业年度资产总额的对数 |

| 总负债 | lndebit | 企业年度负债总额的对数 |

| 资产负债率 | level | (企业年度负债总额/资产总额)×100% |

| 资产收益率 | ROA | (企业年度利润除/资产)×100% |

| 纳税额 | lntax | 企业每年上缴的税收总额的对数 |

| 劳动生产率 | Lp | 企业年度收入总额除以员工总数 |

| 员工总数 | lnemp | 企业年度平均人员总数的对数 |

| 企业年龄 | age | 因数据收集为2010年,故企业年龄为2010减去企业注册年份 |

| 行业 | ind | 虚拟变量,包括服务、IT、化工、制造和医药业,其中服务业为基准变量 |

| 年份 | year | 虚拟变量,包括2006-2009年,其中2006年为基准变量 |

| 变量名 | 代码 | 观测数 | 平均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| 专利申请数 | lnpatent1 | 5 859 | 0.31 | 0.77 | 0 | 7.75 |

| 专利授予数 | lnpatent2 | 5 809 | 0.160 | 0.520 | 0 | 5.680 |

| 政府资助 | sub | 2 139 | 0.11 | 0.39 | 0 | 1 |

| 企业规模 | scale | 6 162 | 5.11 | 3.32 | 0 | 12.47 |

| 所有制 | state | 5 472 | 0.12 | 0.32 | 0 | 1 |

| 研发人员规模 | rdstaff | 5 326 | 0.260 | 0.620 | 0 | 1 |

| 总资产 | lnasset | 5 260 | 6.69 | 2.25 | 1.78 | 12.58 |

| 总负债 | lndebit | 5 533 | 5.27 | 2.97 | 0 | 18.06 |

| 资产负债率 | level | 5 230 | 1.28 | 9.48 | 0 | 500 |

| 资产收益率 | ROA | 5 250 | -0.13 | 0.67 | -4.12 | 1.41 |

| 纳税额 | lntax | 6 098 | 2.70 | 2.47 | 0 | 14.25 |

| 劳动生产率 | lp | 5 336 | 50.32 | 129.17 | 0 | 979.05 |

| 员工总数 | lnemp | 5 399 | 3.12 | 1.51 | 0 | 7.38 |

| 企业年龄 | age | 6 684 | 7.31 | 5.63 | 1 | 87 |

根据变量间的相关性,政府资助与企业创新水平正相关。此外,研发人员规模、总资产、企业规模和企业年龄都分别与企业创新正相关。由于员工总数与总资产强相关且相关系数超过0.7,为避免多重共线性,后文回归分析中仅采用总资产变量。

3.倾向值匹配法。政府是否给予企业资助往往受企业员工人数、资产规模、税收水平、所处行业和以往专利等情况的影响。对比获得资助(实验组)与未获得资助(控制组)的企业基本特征(表 4),可以发现:无论是企业资产、收入或是人员总数,前者远远大于后者,这充分说明规模较大的企业更容易获得政府青睐,这与Hanel等(2003) 的发现一致;国有企业更有可能获得资助,受资助企业中有25%是国有性质,远远高于未受资助企业的9%;生物医药业和IT业更容易获得政府资助。总之,从创新水平和各类影响创新的因素来看,实验组所有分位点的数值均大于控制组,并且T均值检验结果显示,这些组间差异在统计上也高度显著,说明获得政府资助的企业本身在创新实力和经营规模上就优于无资助的企业,即表明存在资助内生性问题。

| 变量名 | 实验组 | 控制组 | 均值差异 | T值 | ||

| 样本数 | 均值 | 样本数 | 均值 | |||

| 专利申请数 | 501 | 1.20 | 5 083 | 0.18 | 1.02*** | 33.10 |

| 专利授予数 | 476 | 0.7 | 5 076 | 0.08 | 0.62*** | 29.065 |

| 企业规模 | 610 | 6.38 | 5 137 | 4.87 | 1.51*** | 10.79 |

| 所有制 | 405 | 0.30 | 5 039 | 0.09 | 0.21*** | 12.95 |

| 研发人员规模 | 433 | 0.51 | 4 708 | 0.22 | 0.28*** | 9.046 |

| 资产收益率 | 431 | -0.05 | 4 637 | -0.15 | 0.10*** | 2.83 |

| 纳税额 | 587 | 3.68 | 5 134 | 2.53 | 1.15*** | 10.99 |

| 劳动生产率 | 438 | 52.92 | 4 708 | 50.4 | 2.51 | 0.38 |

| 资产总额 | 436 | 7.67 | 4 641 | 6.57 | 1.10*** | 9.94 |

| 员工总数 | 464 | 3.94 | 4 717 | 3.01 | 0.93*** | 13.90 |

| 负债总额 | 421 | 7.35 | 4 931 | 5.05 | 2.29*** | 15.57 |

| 企业年龄 | 691 | 9.32 | 5 239 | 6.89 | 2.43*** | 12.83 |

| 注:p<0.05、**p<0.01和***p<0.001代表T均值检验的显著性,原假设为实验组与控制组无差异。 | ||||||

为了更准确地分析政府科技资助对企业创新的影响效果,本文采用PSM倾向值匹配法(Propensity Score Matching)来处理该内生性问题,这主要出于以下考虑:第一,便于将接受资助的企业和与其特征相似的但没有接受资助的企业进行对比,提高研究结果的准确性;第二,相比简单的一维匹配,PSM可以将多个维度的信息浓缩成一个得分因子,可以同时从多个维度将实验组和控制组的企业样本进行匹配,以此得出政府科技资助对企业技术创新的净影响(Becker和Ichino,2002) 。PSM具体的操作过程如下:

第一,估计企业i是否获得资助的政府决策方程(见式2) 。G是一组影响企业是否获得政府资助的因素,P是企业获得政府资助的概率,即倾向匹配得分。

| $P({{G}_{i}})=Pr[pr{{o}_{i}}=1|{{G}_{i}}]=E[pr{{o}_{i}}|{{G}_{i}}]$ | (2) |

第二,根据决策方程(2) 进行回归,计算每一个样本企业的倾向值,将得分相近的企业进行匹配。本文采取最邻近匹配(K-nearest neighbors matching)的规则,旨在寻找与获得政府资助的企业的倾向得分最接近但没有获得资助的企业组,其规则见式(3) ,下标i代表有政府资助的企业,下标j则为无资助的企业,D(i)表示与企业i的倾向得分最接近的企业组。

| $D(i)=Min\|{{P}_{i}}(G)-{{P}_{j}}(G)\|$ | (3) |

第三,计算政府资助对企业创新的平均影响效应(average effect of treatment on the treated,ATT),见式(4) 。Y1i和y0i分别表示企业i有资助和无资助时的创新水平。

| $\begin{align} & \begin{matrix} ATT=E[{{y}_{1i}}-{{y}_{0i}}\mid pr{{o}_{i}}=1] \\ =E\{E{{y}_{1i}}-{{y}_{0i}}]\mid pr{{o}_{i}}=1,P(G)\} \\ \end{matrix}~ \\ & =E\{E{{y}_{1i}}|pr{{o}_{i}}=1,P({{G}_{i}})\} \\ & -E\{E{{y}_{1i}}|pr{{o}_{i}}=0,P({{G}_{i}})\}~~ \\ \end{align}$ | (4) |

借助最邻近匹配的方法,ATT的计算式可进一步演化成式(5) 。其中:T为匹配后有资助企业的集合(即实验组),C为成功匹配的但无资助的企业集合(即控制组),等于与企业i可匹配的没有获得科技资助的企业数,权重wj=∑j∈Nwij,并且wj=1/NiC。

| $ATT=1/{{N}^{T}}\sum\nolimits_{i\in Ty_{i}^{T}}{-1/{{N}^{C}}\sum\nolimits_{j\in C{{w}_{j}}y_{j}^{C}}{{}}}$ | (5) |

第四:假定权重wj 不变,且受资助的企业彼此独立,计算ATT的方差估计式见式(6) 。

| $\begin{align} & Var(ATT)=(1/{{N}^{T}})Var(y_{i}^{T}) \\ & +{{(1/{{N}^{T}})}^{2}}\sum\nolimits_{j\in C}{{}}{{({{w}_{j}})}^{2}}Var(y_{j}^{C}) \\ \end{align}$ | (6) |

为提高模型估计的一致性和有效性,先对数据进行处理:(1) 对主要连续变量取对数,以降低异方差的影响;(2) 对主要连续变量在1%水平进行缩尾,以降低异常值的干扰;(3) 对交互项中心化,以避免多重共线性问题,并对解释变量和控制变量进行方差膨胀因子VIF检验,结果显示所有变量的VIF值在1.04-2.44之间,表明不存在多重共线性。实证分析思路如下:首先,基于倾向值匹配法来处理政府补贴内生性问题,选择实验组和控制组进行匹配,计算政府科技资助平均处理效应ATT值,并分析科技资助对企业创新的影响;然后,对匹配后的样本进行回归估计,由于采用面板数据,故会存在序列相关和截面相关等问题,而一般的混合OLS估计方法会有偏误,因此本文借助D-K标准差(Driscoll-Kraay)进行估计(Driscoll和Kraay,1998) ,来检验三维交互作用。

1.倾向值匹配和平均处理效应ATT。根据本文第三部分的分析,企业是否获得政府资助与影响企业创新水平的因素紧密相关,包括研发人员规模、资产总额、所属行业、企业年龄和所有制性质。此外,税收是反映政企关系的晴雨表,与政府关系良好的企业容易获得政府补贴(刘海洋等,2012) 。高科技企业受自有资金所限,可能会举债进行研发。政府出于稳定企业运营和支持新兴行业的考虑,可能会提供补贴Duguet(2004) 。为了推动成果转化和产业升级,政府往往会优先淘汰劳动生产率较低的企业,因此这类企业获得资助的可能性较低。表 5中模型R4是综合多种变量的回归结果,企业研发人数比重越高,获得政府资助的概率越大(β=0.093,P<0.01) ,国有企业比其他性质企业更有可能获得资助(β=0.649,P<0.01) ,研发人员规模和企业性质同时影响了政府资助与企业创新。

| 变量名 | 因变量:是否获得政府科技资助 | |||

| R1 | R2 | R3 | R4 | |

| 研发人员规模 | 0.109***(3.98) | 0.108***(3.91) | 0.119***(4.09) | 0.093***(3.10) |

| 纳税额 | 0.013(0.91) | 0.023(1.58) | 0.025(1.57) | 0.042**(2.40) |

| 负债总额 | 0.133***(9.74) | 0.142***(10.08) | 0.138***(6.94) | 0.014(0.66) |

| 企业年龄 | -0.147**(-2.51) | -0.142**(-2.40) | -0.137**(-2.30) | -0.169**(-2.39) |

| 劳动生产效率 | -0.001***(-2.87) | -0.001***(-2.79) | -0.001***(-2.95) | |

| 资产总额 | -0.002(-0.09) | 0.084***(3.08) | ||

| 所有制 | 0.649***(7.12) | |||

| 行业 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 年份 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 常数项 | -2.361***(-14.39) | -2.438***(-14.65) | -2.404***(-13.15) | -2.451***(-11.84) |

| N | 5 101 | 5 099 | 4 869 | 4 729 |

| PseudoR2 | 0.184 | 0.188 | 0.181 | 0.155 |

| Log likelihood | -1156.01 | -1147.87 | -1140.52 | -903.35 |

| 注:表 5为probit回归结果,因变量为是否获得政府资助(1=是,0=否),显著性为 p<0.10、** p < 0.05和*** p<0.01,括号内为t值。下表同。 | ||||

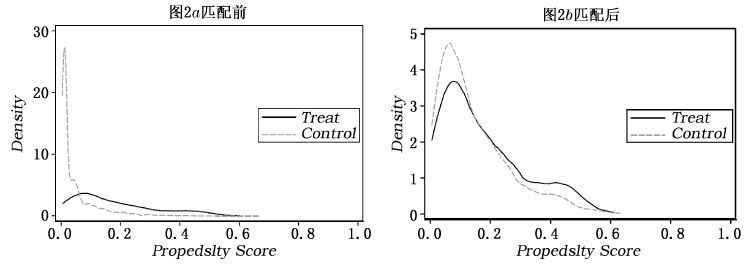

基于表 5中政府资助决策模型R4的结果计算出每个样本企业的倾向得分(Propensity Score),并据此按照最邻近匹配规则对有资助和没有资助的企业进行匹配,重新选择实验组和控制组。图 2为匹配前后政府资助倾向得分的密度分布,其中横坐标代表倾向得分,纵坐标代表概率密度,实线代表实验组(Treat),虚线代表控制组(Control)。对比图 2a(匹配前)中的实线和虚线,实验组的倾向得分最高频率接近0.1,而控制组的最高频率在0.02左右,总体而言,前者的倾向得分显著高于后者。而观察图 2b(匹配后),控制组的最高频率向右移动,并与实验组的最高频率基本保持一致。因此匹配后两组的分布特征整体相似,表明匹配效果理想。

|

| 图 2 倾向得分概率值分布图(a匹配前,b匹配后) |

计算政府资助平均效应(ATT),表 6给出了匹配前后实验组和控制组的企业创新成效和两组之间的差异,政府资助影响专利申请数的ATT值由匹配前的0.947下降到0.567,但仍在1%的水平上显著,根据匹配后的结果看,平均而言,企业获得政府资助后的专利申请数量增长率为0.57%,充分表明政府资助对企业创新水平具有激励作用,支持了假设1。

| 被解释变量 | 类别 | 实验组 | 控制组 | ATT值 | 标准误 | t值 |

| 专利申请数 | 匹配前 | 1.116 | 0.169 | 0.947 | 0.037 | 24.97*** |

| 匹配后 | 1.116 | 0.549 | 0.567 | 0.100 | 5.66*** | |

| 专利授予数 | 匹配前 | 0.543 | 0.071 | 0.473 | 0.024 | 19.95*** |

| 匹配后 | 0.543 | 0.252 | 0.291 | 0.068 | 4.30*** |

2.政府科技资助的三维调节效应估计。保留匹配成功的实验组和控制组后,采用逐层回归法对(1) 式进行估计(结果见表 7),具体来看:首先,政府资助有助于企业增加专利申请的数量(模型M2中β=0.237,P<0.1) ;其次,企业规模越大,政府资助更能提高其创新水平(M4中β=0.0679,P<0.01) ,故假设2成立;并且,与非国有企业相比,国有企业无法更好地借助政府资助进行创新(模型M4中β=-0.970,P<0.01) ,假设3也成立;最后,政府资助、企业规模和企业性质的三维交互项的系数显著为负(M5中β=-0.165,P<0.01) ,表明相比国有企业,政府资助对非国有性质的大型企业在创新上更有推动作用,假设4得到支持。

| 变量名 | 因变量:创新水平(专利申请数) | ||||

| 控制变量 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |

| 研发人员规模 | 0.122***(8.50) | 0.0298(0.65) | 0.0634(1.42) | 0.0769**(2.10) | 0.0766**(2.06) |

| 资产收益率 | -0.126***(-4.17) | -0.171***(-3.88) | -0.138***(-3.29) | -0.135***(-3.21) | -0.138***(-3.36) |

| 资产负债率 | 0.00173***(7.23) | 0.00176***(3.96) | 0.00131***(2.73) | 0.00107**(2.53) | 0.00107**(2.57) |

| 总资产 | 0.137***(9.03) | 0.197***(42.08) | 0.215***(36.40) | 0.210***(16.66) | 0.214***(18.89) |

| 企业年龄 | 0.00184(0.37) | 0.000901(0.15) | 0.00348(0.79) | -0.000157(-0.04) | -0.00151(-0.49) |

| 行业 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 预测变量 | |||||

| 政府资助强度 | 0.237(1.82) | 0.221(1.64) | 0.0548(0.32) | -0.0342(-0.22) | |

| 企业规模 | -0.0494***(-3.33) | -0.0679***(-5.91) | -0.0708***(-6.03) | ||

| 所有制 | 0.196**(2.13) | -0.212(-1.24) | -0.407(-1.75) | ||

| 企业规模×资助强度 | 0.0679***(3.64) | 0.0906***(5.24) | |||

| 所有制×资助强度 | -0.970***(-3.51) | 0.0547(0.18) | |||

| 企业规模×所有制 | 0.0766***(4.05) | 0.104***(3.31) | |||

| 企业规模×所有制×资助强度 | -0.165***(-7.11) | ||||

| 常数项 | -0.778***(-6.54) | -0.636***(-6.55) | -0.620***(-8.64) | -0.482***(-3.91) | -0.448***(-3.09) |

| N | 758 | 588 | 588 | 588 | 588 |

| F | 72.61 | 15.56 | 24.26 | 20.16 | 20.92 |

| Adj_R2 | 0.192 | 0.170 | 0.176 | 0.211 | 0.218 |

| 注:上述模型经过Driscoll-Kraay标准误的调整。下表同。 | |||||

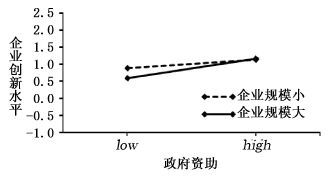

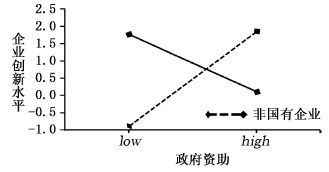

图 3和图 4分别刻画了企业规模和所有制性质的多维交互效应(以专利申请数为例)。由图 3可知,当企业规模较大时,政府资助对企业创新的激励作用更强。根据图 4,相比国有企业,非国有性质的企业能更好地利用政府资助提升创新水平。同时,虽然不论何种规模的非国有企业,政府资助对其创新均有正向影响,但对大型非国有企业的正向作用最强(图略)。

|

| 图 3 政府资助与企业创新水平:企业规模的调节 |

|

| 图 4 政府资助与企业创新水平:所有制的调节 |

3.稳健性分析。当采用专利授予数来衡量企业创新水平时,政府资助的平均处理效应与专利申请数作为企业创新的代理变量时的情况一致,政府资助对专利授予数的ATT由0.437下降到0.291,但依然在1%的水平上显著。同时,企业规模和所有制性质的三维调节机制依然成立(见表 8) ,政府资助不仅发挥互补效应(M2中β=0.156,P<0.01) ,而且企业规模从中具有正向强化作用(M4中β=0.043,P<0.01) ,国有性质有负向弱化效果(M4中β=-0.413,P<0.01) ,最后国有性质不利于企业规模的正向调节效应(M5中β=-0.101,P<0.01) 。总之,假设1、假设2、假设3和假设4再次成立,说明研究结果的稳健性良好。

五、 结论与讨论政府科技资助对谁更有效?本文从企业规模和所有制性质的角度,深入分析了政府科技资助对企业创新影响的二维和三维交互效应。研究表明:(1) 科技资助对企业创新有显著的正向影响。虽然采用PSM方法匹配后,政府资助对创新的激励作用降低,但仍然显著为正;(2) 企业规模对政府资助的“杠杆效应”具有正向的调节作用,相比小企业,科技资助更能促进较大企业的创新水平;(3) 相比国有企业,政府资助在非国有企中的利用效果更好;(4) 企业所有制性质会影响企业规模的调节作用,与国有企业相比,政府资助对非国有企业的创新激励作用随着企业规模的扩大而不断增强,即企业规模和所有制性质在政府资助发挥杠杆效应的过程中具有联合调节作用。

上述研究从企业微观层面进一步揭示了政府资助对企业创新产生“杠杆效应”的机制和边界,能更好地解释在我国经济转型时期多种所有制企业并存的情况下,政府资助激励企业创新的条件。本研究的理论贡献主要有以下三个方面:第一,基于资源基础理论,从企业规模角度深化了政府资助影响企业创新的机理。已有研究初步发现企业规模不同,政府投入对其研发投入的影响不同,例如,Klette和Má En(2012) 的研究表明,资助对大企业研发投入的诱导效应要高于小企业。但是这些研究只关注了资助对研发投入的影响,而缺少对创新成果的分析。本研究证明政府投入对企业创新绩效的激励作用因规模而不同,即企业规模越大,政府资助所带来的企业创新绩效更高。 究其原因,对大企业而言,政府资助发挥了“锦上添花”的作用,即企业一方面能拥有更多的财力进行创新,另一方面凭借自身良好的研发基础能更好地提高创新绩效。第二,结合委托代理理论,发现所有制性质在企业规模对政府资助的创新激励调节机制中发挥的作用具有差异性。已有研究关注政府资助对国有企业和民营企业创新作用的差异性,并发现政府资助对民营企业创新的激励效果更好(李玲和陶厚永,2013) 。但上述研究所采用的样本均来自上市公司或中国工业数据,样本的代表性有限。本文以特定高科技园区的企业为研究对象,企业的规模分布更具现实性和代表性,并发现所有制、企业规模对政府资助的杠杆效应具有三维交互效应,对规模较大的民营企业,其创新绩效受政府资助的激励作用更强。第三,采用倾向值匹配法,在样本匹配的基础上就政府科技资助对企业创新的影响进行了更加严谨的分析。与传统的处理政府资助内生性问题的方法不同,倾向值匹配能提高受资助企业和不受资助企业的可匹配性,从而实现在准实验的状态下,尽可能地控制影响企业创新水平的其他因素,对政府资助的作用效果进行更加科学和准确的考察。

本研究对科技政策的制定和优化具有较强的现实价值:首先,提高政府科技资助的针对性,对民营企业提供资助时,可以更多地考虑规模较大的企业,大型民营企业为了保持和领先市场地位,迫切需要加大创新投入和提升创新水平,并能凭借已有的创新实力,充分发挥创新资源的利用效率。其次,加快国有企业改制,降低委托代理成本,实现高管任命和升迁的市场化机制,从而提升国有企业的创新动力和创新水平。再次,深入分析如何协助中小企业提高创新能力和创新绩效,政府应调整和优化相关科技政策,完善中小企业科技金融体系,创新财政支持方式,充分发挥政府资助在资本市场中的引导和带动作用。最后,从创新环境、创新氛围和制度保障等各个方面为企业营造健康良好的创新生态系统。

六、 研究不足与展望受研究样本和数据类型的局限,本文仍存在一定的不足并有待后续研究的完善。第一,创新水平的测量比较单一,仅选择专利数量来衡量。专利成果往往是企业从创新投入到创新产出的一个中间过程,它无法充分反映企业的创新成效,因此未来的研究需要探讨政府资助对企业不同方面的创新影响。第二,没有细化探讨科技资助的不同类型对企业创新影响的差异性,中央政府资助和地方政府资助、补贴设备和补贴人员、政府采购合同和市场推广资助等不同的资助类型会有不同的影响。本文所收集数据没有细分不同的资助类型,无法深入探讨不同资助政策的效果,这应是今后政府科技资助细化研究的重点。第三,只考察了企业所有制和规模在政府资助发挥作用中的差异性,而没有分析企业决策机制和执行团队的影响。由于数据有限,本文无法将这些关键影响因素纳入研究。第四,对政府科技资助长期影响的动态考察还有待加强。创新是一个持续投入和不断积累的复杂过程,未来的研究应更加重视有关政府科技资助对企业创新水平甚至竞争能力提升的长期影响。

| [1] | 毛其淋, 许家云. 政府补贴对企业新产品创新的影响——基于补贴强度"适度区间"的视角[J].中国工业经济,2015(6):94–107. |

| [2] | 赵璨, 王竹泉, 杨德明, 等. 企业迎合行为与政府补贴绩效研究——基于企业不同盈利状况的分析[J].中国工业经济,2015(7):130–145. |

| [3] | 李玲, 陶厚永. 纵容之手、引导之手与企业自主创新——基于股权性质分组的经验证据[J].南开管理评论,2013(3):69–79. |

| [4] | 刘海洋, 孔祥贞, 马靖. 补贴扭曲了中国工业企业的购买行为吗?——基于讨价还价理论的分析[J].管理世界,2012(10):119–129. |

| [5] | 秦雪征, 尹志锋, 周建波, 等. 国家科技计划与中小型企业创新:基于匹配模型的分析[J].管理世界,2012(4):70–81. |

| [6] | 汪秋明, 韩庆潇, 杨晨. 战略性新兴产业中的政府补贴与企业行为——基于政府规制下的动态博弈分析视角[J].财经研究,2014(7):43–53. |

| [7] | 温军, 冯根福. 异质机构、企业性质与自主创新[J].经济研究,2012(3):53–64. |

| [8] | 吴延兵. 国有企业双重效率损失研究[J].经济研究,2012(3):15–27. |

| [9] | 吴延兵. 中国哪种所有制类型企业最具创新性?[J].世界经济,2012(6):3–25. |

| [10] | 杨洋, 魏江, 罗来军. 谁在利用政府补贴进行创新?——所有制和要素市场扭曲的联合调解效应[J].管理世界,2015(1):75–86. |

| [11] | Choi S B, Lee S H, Williams C. Ownership and firm innovation in a transition economy:Evidence from China[J].Research Policy,2011,40(3): 441–452. |

| [12] | Liang X, Lu X, Wang L. Outward internationalization of private enterprises in China: The effect of competitive advantages and disadvantages compared to home market rivals[J].Journal of World Business,2012,47(1): 134–144. |

| [13] | Lin C, Lin P, Song F M, et al. Managerial incentives,CEO characteristics and corporate innovation in China's private sector[J].Journal of Comparative Economics,2011,39(2): 176–190. |

| [14] | Luo Y, Zhao H, Wang Y, et al. Venturing abroad by emerging market enterprises[J].Management International Review,2011,51(4): 433–459. |

| [15] | Wang H, Qian C. Corporate philanthropy and corporate financial performance: The roles of stakeholder response and political access[J].Academy of Management Journal,2011,54(6): 1159–1181. |

| [16] | Zúñiga-Vicente J, Alonso-Borrego C, Forcadell F J, et al. Assessing the effect of public subsidies On firm R&D investment: A survey[J].Journal of Economic Surveys,2014,28(1): 36–67. |

2016, Vol. 42

2016, Vol. 42