文章信息

- 苏庆义.

- Su Qingyi.

- 中国国际分工地位的再评估——基于出口技术复杂度与国内增加值双重视角的分析

- Re-evaluation of China's Position in International Division from the Dual Perspectives of Export Technological Sophistication and Domestic Value Added

- 财经研究, 2016, 42(6): 40-51

- Journal of Finance and Economics, 2016, 42(6): 40-51.

-

文章历史

- 收稿日期:2015-11-19

国际分工地位反映了一国的出口获益能力,因此测度中国的国际分工地位成为一个很重要的研究话题。但遗憾的是,目前测度国际分工地位的指标并不完善,很难准确地反映中国的国际分工地位。本文的目的就是要构建能更加准确测度国际分工地位的新指标,并重新评估中国的国际分工地位基于投入产出框架分析一国如何提升自身的国际分工地位。

在传统的国际分工模式下,与出口结构相关的各类指标可以评估一国的国际分工地位。比如,如果以农业、制造业和服务业三大类作为出口构成,那么一国拥有较多农业出口则国际分工地位较低,服务业出口比重高则意味着占据更高的国际分工地位。以此进行分析,虽然目前中国的出口结构尚不能与发达国家相比,但是强大的制造业却足以保证中国出口地位高于绝大多数发展中国家。

此外,国际分工地位也可以采用出口的各类要素密集型产品的比重或显性比较优势指数(Revealed Comparative Advantage,RCA)来衡量(Balassa,1965)。一国出口较多技术密集型产品则拥有较高的国际分工地位,接下来依次是资本密集型、劳动密集型和资源密集型。由此可知,2012年中国机电产品(资本密集型产品)出口额占总出口的比重达到57.6%(苏庆义,2013),表明中国已拥有较高的国际分工地位。另一种常用的测度国际分工地位和评估出口结构的指标是出口技术复杂度(Technological Sophistication),该指标由Hausmann等(2007)提出,并得到了广泛应用。产品技术复杂度的计算方法暗含了高收入水平国家更倾向于且也更有能力生产高技术复杂度(技术含量高)产品的假设,Hausmann等(2007)对此进行了详细阐释。反过来,高技术复杂度的产品也更有利于经济增长。实际上,如果抛开技术复杂度这一概念,产品技术复杂度的计算方法也可以理解为高收入水平国家生产的产品更加高端,是低收入国家出口结构优化的方向。Rodrik(2006)依据出口技术复杂度进行分析,发现中国的制造业出口结构与比自身人均收入高3倍的国家的出口结构相似。

也就是说,基于传统的出口结构指标测度得到的中国出口地位已经达到了较高的程度。然而,在全球价值链分工背景下,一国的出口产品并不完全由本国生产,在生产过程中投入了进口的中间品,因此仅仅分析出口结构并不能够完全理解一国的国际分工地位。如果在考察出口结构时不考虑全球价值链分工背景,则会高估那些通过加工组装进行出口的国家的分工地位。

近年来,全球价值链分工研究的兴起使得测算国际分工地位的指标更多地考虑了这种分工形式。其中,一个普遍使用的指标是出口的国内增加值率(Domestic Value Added Ratio,DVAR)。对于一国而言,出口总值中包含的国内增加值是该国国内生产总值的一部分,具有直接的福利含义(Koopman等,2014)。因此,出口的国内增加值率越高,表明该国每单位出口创造GDP的能力越强,也就是说,较高的DVAR意味着较高的国际分工地位。但是,由于以下两个原因,使得该指标在测度国际分工地位时存在偏差:(1)该指标没有考虑一国的开放度。一般来讲,在其他条件相同时,更加开放的国家更多依赖于进口中间品来生产出口品,从而拥有更低的DVAR。比如,在极端情形下,如果一国不参与全球价值链分工,出口品的生产完全在国内完成,则该国的DVAR是1,但是,这并不表明该国拥有更高的国际分工地位。(2)该指标没有考虑产品属性。如果L国主要出口原材料或农产品等,则该国拥有较高的DVAR;如果E国家通过进口零部件来生产并出口计算机等高端产品,则该国的DVAR相对较低。显然,对于这两国而言,拥有较高DVAR的L国并不一定拥有较高的国际分工地位。

事实上,出口技术复杂度和国内增加值率都只是部分地衡量了国际分工地位。在根据各产品的出口比重计算一国总体的出口技术复杂度时,暗含了各产品国内增加值率都相同的假设;而计算一国出口的总国内增加值率时,又假设各产品技术复杂度相等。因此,现有文献并没有将这两个概念结合起来研究国际分工地位。

姚洋和张晔(2008)考虑到生产过程需要投入国外中间品的事实,在Hausmann等(2007)的基础上剔除了投入的国外中间品的技术含量后构建了国内技术含量占总技术含量比重的指标,并以中国为例进行了研究。为此,姚洋和张晔(2008)根据产品生产过程中投入的各产品的技术含量和投入比例构建了产品的复合技术含量,继而根据投入的各产品比例计算出产品的国内技术含量。该研究首次考虑了中间品贸易对测算出口技术含量的影响,但仍然存在如下方法上的不足:(1)由于产品复合技术含量的构建基于单国投入产出技术数据,使得不同国家的产品复合技术含量计算结果不同,因而不具有跨国可比性。(2)考虑中间品贸易的目的是改进出口技术含量这一指标,属于在全球价值链分工背景下研究出口技术含量,但仍没有跳出出口技术含量的研究思路。

相比于上述代表性文献,本文的创新之处主要体现在:(1)构建同时考虑技术复杂度和国内增加值的测度国际分工地位的新指标,将两个概念真正结合起来进行研究;(2)从理论和经验的角度探讨了国家之间国际分工地位差异的来源;(3)在研究中国的国际分工地位时,本文不仅考虑了货物出口,而且考虑了服务出口。

显然,本文的新指标构建是从理论上深入研究全球价值链分工背景下国际分工地位的基础。同时,本文也有助于中国准确认识自身的国际分工地位现状、评估提升全球价值链分工地位的政策效果以及从何处着手提升自身的国际分工地位。

二、 国际分工地位的测度指标及演进机理一个合理的国际分工地位指标应该能同时考虑传统的出口结构和新分工背景下出口的国内增加值率,即同时考虑出口的产品属性和增加值属性。为此,本文综合现有文献的研究,构建一个既考虑增加值属性又考虑产品属性(同时具有政策内涵)的测度国际分工地位的指标如下:

| $GVC{P_i} = {\sum _k}\frac{{{x_{ik}}}}{{{X_i}}}DVA{R_{ik}}H{L_k}$ | (1) |

其中,DVARik是国家i中产业k的国内增加值率;HLk是产品属性,表示产品的档次(高端或低端);Xi和xik分别表示国家i的总出口和产业k的出口。高端产品是国际分工地位较低国家出口结构优化的方向。到目前为止,HLk还只是一个概念,仍不是量化指标。为此,我们借用Hausmann等(2007)构建的产品技术复杂度表示产品的档次,产品技术复杂度高意味着高端产品,反之则反是。那么,国际分工地位指数的计算公式可变换为:①( ① 从式(2)可以看出,对于某国生产的某个产品而言,产品属性(技术复杂度)和增加值属性(国内增加值率)同等重要。这也是式(2 )与姚洋和张晔(2008)试图改进技术含量指标的区别。因为姚洋和张晔(2008)的目的还是研究技术含量,从而无法研究产品的增加值属性。需要指出的是,在计算各产业出口比重时依然使用传统的总值出口数据(而不是增加值出口数据),因为式(2)中第二项已经考虑了国内增加值率的差异。)

| $GVC{P_i} = {\sum _k}\frac{{{x_{ik}}}}{{{x_i}}}DVA{R_{ik}}PROD{Y_k}$ | (2) |

其中,PRODYk是Hausmann等(2007)构建的产品技术复杂度(在同一时间内,对各国而言是相同的)。式(2)表明,一国的国际分工地位既取决于该国各产业的国内增加值率,又取决于该国出口的产业种类(出口结构)。

这一新指标具有深刻的福利含义。从生产角度来看,由于传统的总值出口中只有国内增加值属于本国的GDP,而国内增加值率反映了一国通过出口拉动GDP的能力;因此国内增加值率越高,说明通过出口创造当期GDP的能力也越强。而根据Hausmann等(2007)的研究,产品技术复杂度高的产品更有利于经济增长,因此偏重于高技术复杂度产品的出口能带来后续的高经济增长率。

在构建新的国际分工地位测度指标之后,为了便于理解国家之间分工地位的差异以及发展中国家如何追赶发达国家分工地位这些重要问题,下面利用投入产出分析框架对这些问题进行理论分析。

为简化分析,仅考虑存在两个国家和两种产品的情形,将外部环境视为外生参数。假设存在国家1(发展中国家)和国家2(发达国家)两个国家,可以生产产品A(低端产品)和产品B(高端产品)两类产品。两国均生产并向对方出口两种最终产品,国家2生产时不使用来自国家1的中间品,但是国家1在生产产品A和产品B的过程中投入了来自国家2的进口品B。我们可以使用投入产出表将这一情形表达出来(详见表 1)。

| 中间使用 | 最终使用 | 总产出 | ||||||

| 国家1 | 国家2 | 国家1 | 国家2 | ||||||

| 产品A | 产品B | 产品A | 产品B | ||||||

| 中间投入 | 国家1 | 产品A | x11AA | x11AB | 0 | 0 | y11A | y12A | x1A |

| 产品B | x11BA | x11BB | 0 | 0 | y11B | y12B | x1B | ||

| 国家2 | 产品A | 0 | 0 | x22AA | x22AB | y21A | y22A | x2A | |

| 产品B | x21BA | x21BB | x22BA | x22BB | y21B | y22B | x2B | ||

| 增加值 | va1A | va1B | va2A | va2B | |||||

| 总投入 | x1A | x1B | x2A | x2B | |||||

在表 1中,xijkg表示国家j生产产品g时使用的来自国家i的产品k,yijk表示国家j消费的来自国家i的最终品k,vaik表示国家i生产产品k时投入的直接增加值,xik表示国家i在产品k上的总产出。其中,i,j=1,2;k,g=A,B。

通过计算,可以求得国家1的产品A和产品B的国内增加值率分别为:

| $GVC{P_{1A}} = 1 - \left[ {\frac{{x_{21}^{BA}}}{{x_1^A}}\left( {1 + \frac{{x_{11}^{AA}}}{{x_1^A}}} \right) + \frac{{x_{21}^{BA}}}{{x_1^B}}\frac{{x_{11}^{BA}}}{{x_1^A}}} \right],DVA{R_{1A}} < 1 = DVA{R_{2A}}$ | (3) |

| $GVC{P_{1B}} = 1 - \left[ {\frac{{x_{21}^{BA}}}{{x_1^A}}\frac{{x_{11}^{AB}}}{{x_1^B}} + \frac{{x_{21}^{BB}}}{{x_1^B}}\left( {1 + \frac{{x_{11}^{BB}}}{{x_1^B}}} \right)} \right],DVA{R_{1B}} < 1 = DVA{R_{2B}}$ | (4) |

其中,${\frac{{x_{21}^{BA}}}{{x_1^A}}}$和${\frac{{x_{21}^{BB}}}{{x_1^B}}}$分别表示国家1在生产产品A和产品B时使用的来自进口品的比例。因为国家2没有使用来自国家1的中间品,所以它在两类产品上的国内增加值率DVAR2A和DVAR2B都等于1。

假设产品A和产品B的出口技术复杂度分别是PRODYA和PRODYB,由于产品B相对高端,也即:PRODYA<PRODYB。则可以计算出国家1和国家2各自的国际分工地位指数为:

| $GVC{P_1} = \frac{{y_{12}^A}}{{y_{12}^A + y_{12}^B}}DVA{R_{1A}}PROD{Y_A} + \frac{{y_{12}^B}}{{y_{12}^A + y_{12}^B}}DVA{R_{1B}}PROD{Y_B}$ | (5) |

| $GVC{P_2} = \frac{{y_{21}^A}}{{y_{21}^A + y_{21}^B + x_{21}^{BA} + x_{21}^{BB}}}PROD{Y_A} + \frac{{y_{21}^B + x_{21}^{BA} + x_{21}^{BB}}}{{y_{21}^A + y_{21}^B + x_{21}^{BA} + x_{21}^{BB}}}PROD{Y_B}$ | (6) |

一般来讲,国家1的分工地位要低于国家2,也即:GVCP1<GVCP2。从式(5)和式(6)可以看出,这主要源于两个方面的原因:(1)国家1在高端产品B上的出口比重低于国家2;(2)国家1在产品A和产品B上的国内增加值率低于国家2。

那么,根据上述分析,发展中国家(国家1)在国际分工地位上追赶发达国家(国家2)的方式有两种:一是提升高端产品的出口比重;二是提升所有出口产品(尤其是高端产品)的国内增加值率。这两种方式均对发达国家的国际分工地位构成挑战。但在现实情景中,发展中国家很难同时做到这两点,即很难完全依赖自身的能力生产高端产品。在全球价值链分工背景下,一个现实的选择是:先通过融入价值链和进口中间品来生产高端产品,此时国内增加值率会不断下降;随后通过干中学和技术外溢等方式来延长国内价值链,提升出口品中的国内增加值率。在这一过程中,发展中国家的国际分工地位会得到不断提升。

三、 数据来源和指标构建接下来,本文将从经验研究的角度计算中国和其他国家的国际分工地位以及中国与代表性国家之间国际分工地位差异的来源,进而考察中国自身的国际分工地位的变迁。

本文的经验研究需要用到的数据包括各国的人均GDP、各国产品层次的出口值、各国产品层次的国内增加值率。其中,各国人均GDP数据来自宾州世界>表 8.0(Penn World Table,PWT),通过各经济体GDP和人口计算得出。GDP是根据生产法且基于2005年不变美元价计算得到。对于产品的细分程度,分类越细,计算得出的产品技术复杂度越准确,比如,研究出口技术复杂度或出口技术含量的文献较多使用HS6位码数据,产品种类多达5 000余种(Hausmann等,2007;齐俊妍等,2011)。由于本文还要获得相应产品层次的DVAR,而计算产品DVAR需要各产品的投入产出结构,因此只能根据已有的投入产出数据库来确定产品层次。目前使用较多的国家间投入产出数据库或贸易增加值数据库是欧盟资助开发的WIOD数据库和OECDWTO开发的TiVA数据库。TiVA数据库比WIOD数据库拥有更多的经济体数目(前者为56个,后者为40个),这更有利于我们判断中国的国际分工地位,因此本文使用TiVA数据库。

尽管本文使用的产业层次较粗,但是现有文献研究出口技术复杂度时主要使用货物产品数据,实际研究的是制造业的国际分工地位,而较少关注服务业,因此本文着眼于全行业层面的研究有助于我们更加全面地理解中国的出口地位。①( ① 一般而言,服务业的技术复杂度更高,是发展中国家出口结构优化的方向。而对于一国的国际分工地位而言,已有文献仅仅考虑制造业是不够的,应该考虑包含服务业出口的总体出口地位。戴翔(2012)研究了中国服务业的出口技术复杂度及其在国际上的地位,但其并没有考虑全球价值链分工形式。)毕竟,对于中国来讲,制造业出口规模已经足够大,需要更多关注的是考虑服务业之后全行业的出口地位。

另外,为了使各年份国际分工地位能够进行时间上的比较,我们将产品技术复杂度进行了标准化,标准化后的产品技术复杂度的区间是[0,1]。标准化方法如下(齐俊妍等,2011):

| $PRODY_k^{{\rm{new}}} = \frac{{PRODY{}_k - PROD{Y_{min}}}}{{PRODY{}_{max} - PROD{Y_{min}}}}$ | (7) |

因此,本文计算得出的国际分工地位指数也将介于0与1之间。该指数越高,表明一国的国际分工地位越高。

四、 中国国际分工地位的评估结果及差异来源 (一) 产业技术复杂度在运用式(2)计算国际分工地位指数时,主要的变量是国内增加值率和产业技术复杂度。关于国内增加值率的研究,罗长远和张军(2014)已经使用TiVA数据库进行了详细分析,本文不再专门分析。下面,我们简要分析一下计算得出的产业技术复杂度。

由于在构建产业技术复杂度时,对其进行了标准化处理,产业技术复杂度指标的取值区间是[0,1]。计算结果表明,金融业的技术复杂度最高,主要是因为发达国家金融业的比较优势较为突出。另外,其他服务业也普遍拥有较高的技术复杂度。农、林、牧、渔业的技术复杂度最低,这与我们的直觉相符,因为落后国家一般最先发展这些产业。采掘业拥有仅次于金融业的技术复杂度,这可能有些难以理解,实际上,许多资源丰富的小国通过发展采掘业来出口资源品而步入发达经济体行列,如中东地区的产油国。制造业中技术复杂度最低的是纺织、皮革和鞋类产业;技术复杂度较高的是机械设备和交通设备产业,它们属于制造业中的高端产业。建筑业的技术复杂度并不高。

由此可见,在传统的分工背景下,如果不存在全球价值链分工,则一国可以通过出口以下三类产业产品而获得较高的国际分工地位:一是采掘业;二是制造业中的高端产业(如机械和交通设备业);(3)三是服务业中的金融业。

但是,在全球价值链分工背景下,对于部分发展中国家而言,如果依靠加工贸易发展了强大的制造业,而制造业的国内增加值率往往较低,那么该国的国际分工地位并不一定高。中国的情形与此类似,那么中国的实际国际分工地位如何呢?下面对此进行评估。

(二) 世界主要经济体的国际分工地位的评估结果评估结果表明,1995年、2000年、2005年、2008年和2009年中国的国际分工地位排名分别是第30位、41位、54位、49位和54位。显然,1995-2005年中国的国际分工地位排名越来越靠后,从中等位置退化到最为落后的地位行列;此后中国的国际分工地位一直比较落后,仅高于柬埔寨和越南。这表明,虽然1995年后中国的出口总额一直在快速增长(在世界中名列前茅),但是中国的国际分工地位却是一直在下降。目前,中国的国际分工地位仍处于最为落后的位置。

由于经济体数目较多,表 2仅列出了28个代表性经济体的国际分工地位指数。从中可以看出:(1)英国、美国、加拿大、日本和德国等发达国家拥有较高的国际分工地位。(2)沙特阿拉伯、俄罗斯、南非和巴西等自然资源比较丰富的国家也拥有较高的国际分工地位。(3)金砖国家中,俄罗斯、南非、巴西和印度等国的国际分工地位都明显高于中国(仅有一个例外,1995年中国的国际分工地位高于印度)。(4)亚洲新兴经济体的国际分工地位普遍不高,除印度尼西亚和印度地位较高外,新加坡、马来西亚、韩国、菲律宾、泰国、中国、越南等经济体的国际分工地位均属于较低的行列。

| 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 |

| 沙特 | 0.625 | 0.462 | 0.475 | 0.445 | 0.483 |

| 英国 | 0.412 | 0.321 | 0.351 | 0.412 | 0.417 |

| 俄罗斯 | 0.444 | 0.306 | 0.370 | 0.376 | 0.395 |

| 澳大利亚 | 0.405 | 0.284 | 0.326 | 0.356 | 0.362 |

| 美国 | 0.455 | 0.328 | 0.339 | 0.348 | 0.357 |

| 中国香港 | 0.302 | 0.267 | 0.332 | 0.350 | 0.349 |

| 南非 | 0.462 | 0.322 | 0.323 | 0.299 | 0.339 |

| 加拿大 | 0.382 | 0.243 | 0.285 | 0.310 | 0.318 |

| 西班牙 | 0.362 | 0.256 | 0.270 | 0.309 | 0.314 |

| 日本 | 0.503 | 0.313 | 0.297 | 0.298 | 0.295 |

| 印度尼西亚 | 0.362 | 0.245 | 0.276 | 0.278 | 0.293 |

| 巴西 | 0.384 | 0.242 | 0.276 | 0.293 | 0.284 |

| 德国 | 0.409 | 0.264 | 0.266 | 0.286 | 0.283 |

| 印度 | 0.294 | 0.219 | 0.267 | 0.278 | 0.280 |

| 意大利 | 0.340 | 0.230 | 0.238 | 0.273 | 0.276 |

| 法国 | 0.377 | 0.252 | 0.264 | 0.268 | 0.268 |

| 荷兰 | 0.276 | 0.196 | 0.238 | 0.242 | 0.245 |

| 葡萄牙 | 0.280 | 0.208 | 0.236 | 0.235 | 0.243 |

| 阿根廷 | 0.335 | 0.237 | 0.235 | 0.223 | 0.239 |

| 墨西哥 | 0.342 | 0.213 | 0.233 | 0.245 | 0.234 |

| 新加坡 | 0.276 | 0.182 | 0.191 | 0.206 | 0.216 |

| 马来西亚 | 0.256 | 0.182 | 0.200 | 0.218 | 0.215 |

| 韩国 | 0.339 | 0.204 | 0.203 | 0.209 | 0.205 |

| 菲律宾 | 0.298 | 0.147 | 0.155 | 0.183 | 0.190 |

| 中国台湾 | 0.283 | 0.194 | 0.181 | 0.174 | 0.182 |

| 泰国 | 0.288 | 0.174 | 0.168 | 0.177 | 0.178 |

| 中国 | 0.318 | 0.194 | 0.166 | 0.186 | 0.173 |

| 越南 | 0.255 | 0.179 | 0.173 | 0.143 | 0.161 |

| 注:根据2009年国际分工地位指数由高到低排列。 | |||||

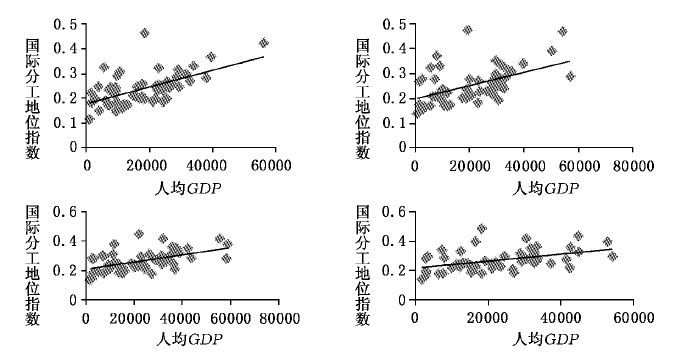

罗长远和张军(2014)认为,DVAR与人均GDP之间并不存在某种单调的关系,那么,国际分工地位指数与经济发展水平之间是否存在某种线性关系呢?我们在此进行初步的分析,以便说明本文构建的国际分工地位指数(相比于DVAR)的合理性。为消除相互影响的关系,图 1给出了1995年、2000年、2005年和2008年人均GDP及相应滞后期的国际分工地位的散点图。从图 1可以看出,随着人均GDP的增加,国际分工地位指数也相应提高。总体而言,两者之间表现出单调递增的关系。当然,这还需要进一步深入的分析,留待后续研究。①( ① 实际上,在全球价值链分工背景下,技术复杂度和国内增加值率的缺点之一是不具有单调性,即无法根据指标的高低进行优劣的评价,也不具有与经济发展水平之间的线性关系,从而很难进行政策评价。正是基于此,本文构建的同时包含技术复杂度和国内增加值率的新指标并不具有先天的与人均GDP之间的线性关系。因此,图 1展示的这种线性关系说明国际分工地位随着经济发展而提升,据此可以更为容易地判断一国分工地位是否与其发展阶段相吻合。)

|

| 图 1 人均GDP和国际分工地位的散点图 |

与Rodrik(2006)测得的相对过高的中国出口技术复杂度相比,本文似乎陷入了另一个极端,即中国的国际分工地位过低。①( ① 需要注意的是,由于本文还考虑了服务业出口,考虑到中国服务业出口比重过低的事实,因此中国的总体国际分工地位过低并不令人惊讶。)为此,具有说服力的做法是探究中国的国际分工地位过低的根源。根据我们对国际分工地位指标的构建方法以及基于投入产出框架的理论分析,在特定年份里,中国与其他经济体之间国际分工地位差异的来源主要有两个:国内增加值率的差异和出口中各产业比重的差异。我们将这两个差异来源分别定义为国内增加值效应和出口结构效应。下面通过式(8)将这两个效应分解出来:

| $\begin{array}{ccccc} GVC{P_{china}} - GVC{P_{other}} = & \frac{{{\sum _k}\left( {{r_{k,other}}DVA{R_{k,china}}PROD{Y_k} - {r_{k,other}}DVA{R_{k,other}}PROD{Y_k}} \right)}}{{{\rm{国内增加值校应}}\left( {DVAR{E_1}} \right)}}\\ + \frac{{{\sum _k}\left( {{r_{k,china}}DVA{R_{k,china}}PROD{Y_k} - {r_{k,other}}DVA{R_{k,china}}PROD{Y_k}} \right)}}{{{\rm{出口结构效应}}\left( {ES{E_1}} \right)}}\\ = \frac{{{\sum _k}\left( {{r_{k,china}}DVA{R_{k,china}}PROD{Y_k} - {r_{k,china}}DVA{R_{k,other}}PROD{Y_k}} \right)}}{{{\rm{国内增加值校应}}\left( {DVAR{E_2}} \right)}}\\ + \frac{{{\sum _k}\left( {{r_{k,china}}DVA{R_{k,other}}PROD{Y_k} - {r_{k,other}}DVA{R_{k,other}}PROD{Y_k}} \right)}}{{{\rm{出口结构效应}}\left( {ES{E_2}} \right)}} \end{array}$ | (8) |

其中,GVCPchina和GVCPother分别指中国和其他国家的国际分工地位指数,r是各产业出口占比;第一项是国内增加值效应,第二项是出口结构效应。根据结构分解分析(Structural Decomposition Analysis,SDA)方法的思想,此时存在两种分解方法,与已有文献类似,我们取两者的平均值。

在计算出两种效应后,根据这两种效应占国际分工地位差异的比重可以计算出两者的贡献度。下面以代表性国家(美国、日本、德国、印度和巴西)为例进行国别差异分析。其中,美国、日本和德国属于发达国家中的代表性经济体,印度和巴西则是新兴经济体的代表。

1.中国与美国之间的差异。1995-2009年中国的国际分工地位均低于美国,且落后程度逐步加大,从1995年的0.138扩大到2009年的0.184。分解结果表明,这种差异主要来源于出口结构效应,但国内增加值效应的贡献度在不断上升。这说明中国的出口结构还需要调整和优化,需要提升高端制造业和服务业的比重。一个显而易见的例子是,美国的金融服务业远远领先于中国。同时,中国出口产业的国内增加值率与美国之间的差距在逐步拉大,这越发阻碍了中国追赶美国的国际分工地位。事实上,根据TiVA数据库的计算结果,1995年中国国内增加值率低于美国仅3.51个百分点,而2009年则扩大到了21.34个百分点。

2.中国与日本之间的差异。与中美之间分工地位差异不同的是,总体而言,1995-2009年中国与日本之间的国际分工地位差异有所缩小。1995-2000年的这种分工差异主要源于出口结构效应,即中国出口结构相比于日本而言还不够高端。但是,2005-2009年的国内增加值效应变得日益重要,与出口结构效应不相上下,甚至在2005年超过了出口结构效应的贡献度。这说明中国的出口结构在不断地追赶日本,并随着时间的推进而有所优化。但是,与美国类似,中国与日本之间的国内增加值率的差异也在不断扩大。

3.中国与德国之间的差异。1995-2009年中国与德国之间的国际分工地位差异并没有明显被拉大,甚至在2000年有所降低。2005-2009年中国与德国之间的国际分工地位差异一直比较稳定。中国与德国之间的国际分工地位差异主要来源于出口结构效应,国内增加值效应的贡献度较低。国内增加值效应甚至在1995年和2000年促成了中国向上追赶德国的国际分工地位。国内增加值率的计算结果证实了这一点,1995年和2000年的中国国内增加值率分别高于德国6.82和5.59个百分点;而在2005年以后,中国的国内增加值率均低于德国。

4.中国与印度之间的差异。1995年中国的国际分工地位略微高于印度,但2000-2009年中国的分工地位一直低于印度,而且有被印度拉大的趋势。其背后最主要的原因是出口结构效应。中国和印度的出口走出了两条不同的路径。2000年以来,印度的服务业发展迅猛,并一直依赖服务业出口,而中国的制造业更为强大。1995年中国和印度的服务业出口占自身总出口的比重分别是13.29%和18.48%,差距并不明显;但到了2009年,印度的服务业出口比重已经上升到了37.14%,而中国的服务业出口比重却下降到了9.41%。根据前面对产业技术复杂度的计算,从国际分工地位的角度来讲,发展服务业更能提升国际分工地位,这也是印度的国际分工地位高于中国的主要原因。

5.中国与巴西之间的差异。1995-2009年中国的国际分工地位持续低于巴西。相比于1995年,2000年中国与巴西之间的落后程度有所缩小;但2005年后又有所拉大,并于2008年和2009年保持稳定。1995年和2000年的这种差异主要来源于出口结构效应,但是2005-2009年的差异主要来源于国内增加值效应。一方面,巴西采掘业出口占比较高,1995年巴西和中国的采掘业出口占比分别是7.71%和1.99%,2009年巴西的采掘业出口占比上升到了11.44%,而中国的采掘业出口占比却下降到了0.60%;另一方面,随着中国制造业出口规模的持续扩大,中国的国内增加值率却较低,而巴西由于出口较多原材料而拥有较高国内增加值率,中国与巴西之间的国内增加值率差异在逐步拉大,造成中国的国际分工地位低于巴西。1995年中国的国内增加值率落后巴西仅2.17个百分点,而2009年中国的国内增加值率较巴西低了23.6个百分点。

综上所述,中国与美国、日本、德国、印度和巴西等国相比,自身的国际分工地位较低,其中,1995-2009年中国与美国、印度和巴西之间的分工地位差异有所扩大,与德国之间的分工地位差异比较稳定,与日本之间的分工地位差异则有所缩小。国际分工地位的差异主要源于出口结构效应,但国内增加值效应的贡献度在增加;而且,同样是出口结构效应,中国与美国、日本、德国和印度等国相比主要是服务业出口占比较低,与巴西相比主要是采掘业出口占比较低。这主要是因为中国在融入全球价值链的过程中,出口的国内增加值率不高,且在不断降低,从1995年的88.13%降低到2009年的67.37%。另外,这也说明尽管中国出口的资本密集型和技术密集型产品越来越多,制造业的出口规模在不断扩大,但中国服务业的出口占比却较低。

五、 中国国际分工地位的演进评估为追赶国际分工地位较高的国家,中国的政策应该是有利于推动出口结构和国内增加值率的改善。那么,一个自然的问题是,1995-2009年中国自身的国际分工地位指数是如何演进的?是否有所提升?出口结构和国内增加值率是否推动了国际分工地位的改善?

(一) 中国自身国际分工地位的演进结果表明,1995-2005年中国的国际分工地位指数呈现下降趋势,从0.318下降到0.166,下降幅度达42.73%。2008年和2009年国际分工地位指数相比于2005年又有小幅提升。为探究中国自身的国际分工地位变动的直接原因,我们将变动原因分解为国内增加值效应、出口结构效应和产业属性效应。

相比于国际比较中的差异来源,此处增加了产业属性效应。这一效应是指不同年份的产业技术复杂度是不同的,即产品属性会随时间而改变。比如,发达国家首先创造的产品往往处于高端位置,而随着技术的成熟,发展中国家也开始有能力生产这些产品,那么该产品就慢慢从高端走向中端。这意味着对于同一国家而言,即使出口的产业比重不变,国内增加值率也不变,而如果产业属性有所变化,那么该国的国际分工地位也会改变。当然,对于绝大多数国家而言,产业属性属于外生变量,单一国家是很难去改变的。

(二) 各因素对中国国际分工地位变化的贡献度为研究各因素在中国国际分工地位变化中的贡献,我们使用如下公式对其进行分解:①( ① 需要说明的是,根据结构分解分析(SDA)方法,在存在三种因素的情况下,可以写出6种分解公式。为此,现有文献使用不同的分解方法来近似描述全分解。本文使用最为常用的两极分解法来对此进行分解(刘瑞翔和安同良,2011)。)

| $\begin{array}{ccccc} GVC{P_{t1}} - GVC{P_{t0}} = & \frac{{{\sum _k}\left( {{r_{k,t1}}DVA{R_{k,t0}}PROD{Y_{k,t0}} - {r_{k,t0}}DVA{R_{k,t0}}PROD{Y_{k,t0}}} \right)}}{{{\rm{出口结构效应}}\left( {ES{E_1}} \right)}}\\ + \frac{{{\sum _k}\left( {{r_{k,t1}}DVA{R_{k,t1}}PROD{Y_{k,t0}} - {r_{k,t1}}DVA{R_{k,t0}}PROD{Y_{k,t0}}} \right)}}{{{\rm{国内增加值效应}}\left( {DVAR{E_1}} \right)}}\\ + \frac{{{\sum _k}\left( {{r_{k,t1}}DVA{R_{k,t1}}PROD{Y_{k,t1}} - {r_{k,t1}}DVA{R_{k,t1}}PROD{Y_{k,t0}}} \right)}}{{{\rm{产业属性效应}}\left( {P{E_1}} \right)}}\\ = \frac{{{\sum _k}\left( {{r_{k,t1}}DVA{R_{k,t1}}PROD{Y_{k,t1}} - {r_{k,t0}}DVA{R_{k,t1}}PROD{Y_{k,t1}}} \right)}}{{{\rm{出口结构效应}}\left( {ES{E_2}} \right)}}\\ + \frac{{{\sum _k}\left( {{r_{k,china}}DVA{R_{k,other}}PROD{Y_k} - {r_{k,other}}DVA{R_{k,other}}PROD{Y_k}} \right)}}{{{\rm{国内增加值效应}}\left( {DVAR{E_2}} \right)}}\\ + \frac{{{\sum _k}\left( {{r_{k,t0}}DVA{R_{k,t0}}PROD{Y_{k,t1}} - {r_{k,t0}}DVA{R_{k,t0}}PROD{Y_{k,t0}}} \right)}}{{{\rm{产业属性效应}}\left( {P{E_2}} \right)}} \end{array}$ | (9) |

其中,第一项、第二项和第三项分别是出口结构效应、国内增加值效应和产业属性效应。

评估结果表明,1995-2000年中国的国际分工地位指数明显下降,降幅达38.86%,其中,产业属性效应贡献度最大,其次是国内增加值效应,出口结构效应的贡献度最小。2000-2005年国际分工地位指数下降了14.50%,这主要源于国内增加值效应。2005-2008年中国的国际分工地位指数有所提升(上升了11.92%),这主要源于产业属性效应和国内增加值效应,而出口结构效应并没有发挥明显作用。2008-2009年中国的国际分工地位指数下降了6.8%,主因是产业属性效应。

产业属性效应是由国际范围内各国出口结构共同决定的,是一国无法把握的。因此,调整自身的国际分工地位指数的主要政策着力点应该是国内增加值效应和出口结构效应。但是,从上面的分析可以看出,近年来中国的出口结构并没有起到推动国际分工地位提升的作用,反而是国内增加值效应有所体现。结合上面的国际比较分析,中国与其他国家之间的差异主要来源于出口结构效应,而自身的出口结构效应并没有成为推动地位提升的因素。因此,未来中国在继续提升国内增加值率的同时,应试图扭转自身的出口结构惯性,通过优化出口结构来提升自身的国际分工地位。

六、 结论与启示对于包括中国在内的广大发展中国家而言,在通过参与国际分工促进经济发展的同时,尤其应关注提升自身的国际分工地位,而合理地评估一国出口的优劣(即测度国际分工地位)是提升分工地位的前提。现有文献在研究国际分工地位时,没有同时考虑出口的产品属性和增加值属性。本文首先构建了一个同时考虑出口产品属性和增加值属性的测度国际分工地位的新指标,即从技术复杂度和增加值的双重视角研究国际分工地位。随后,本文基于投入产出框架分析了国际分工地位差异的来源以及发展中国家追赶发达国家分工地位的路径。再次,本文测算了世界主要经济体的国际分工地位,并分析了中国与代表性国家之间分工地位差异的来源。最后,本文研究了中国自身国际分工地位的演进。主要研究结论如下:

1.中国目前的国际分工地位处于最为落后的经济体行列。1995-2009年中国的国际分工地位从中等行列下降到落后行列。目前,中国的国际分工地位在金砖国家中是最低的;亚洲新兴经济体的国际分工地位普遍也不高;发达国家和资源丰富的国家均拥有较高的国际分工地位。

2.中国的国际分工地位落后于代表性经济体主要源于出口结构效应,但国内增加值效应的影响在增加。而且,同样是出口结构效应,中国与美国、日本、德国和印度等国相比,主要是由于服务业出口占比较低;与巴西相比,主要是由于采掘业出口占比较低。1995-2009年中国与美国、印度和巴西之间的分工地位差异有所扩大,与德国之间的分工地位差异比较稳定,而与日本之间的分工地位差异则有所缩小。

3.1995-2005年中国的国际分工地位指数呈现下降趋势,2008年和2009年的国际分工地位指数相比于2005年又有小幅提升。中国自身的国际分工地位指数的变动主要源于产业属性效应和国内增加值效应,而出口结构效应的影响则较低。

虽然改革开放以来中国的对外贸易规模(尤其是制造业出口规模)快速扩张,而且已有研究指出中国的制造业分工地位并不低,已经对发达国家的出口造成压力,但实际上,综合考虑服务业出口和出口的国内增加值率之后,中国的国际分工地位已经下降到最为落后的国家行列。①( ① 尽管本文构建的指标在理论上能更加准确地测度国际分工地位,但限于数据(产业层次较粗),本文的评估结果仍可能存在偏差,但这至少可以说明中国的国际分工地位并不高。)由于本文构建的国际分工地位指数既具有GDP的增量含义,又具有增速的含义,因此具有重要的福利含义。在中国的外贸规模已经足够大的今天,提升自身的国际分工地位已经变得刻不容缓。

调整出口结构和提升国内增加值率是提升中国国际分工地位的两种重要方式。理论研究和经验分析均表明,发展中国家追赶发达国家分工地位的方式是优化出口结构和提升国内增加值率。中国的国际分工地位落后于主要经济体的主要原因是出口结构的问题,而自身国内增加值率的降低也在发挥越来越重要的影响。因此,中国在提升制造业国内增加值率的同时,也需要通过发展服务业出口来优化出口结构,这是中国提升自身分工地位的相辅相成的两条路径。②( ② 中国政府已意识到发展服务贸易的重要性和迫切性。2015年2月,国务院印发了《关于加快发展服务贸易的若干意见》,首次全面系统地提出了发展服务贸易的战略目标和主要任务。)为提升出口的国内增加值率,最重要的是培育企业生产中间品零部件的能力,使国内企业有能力供给制造业中间品。为发展服务业出口,除了渐进地放宽服务业的外资准入外,还应破除民营资金进入服务业的障碍。

除此之外,发展中国家的最终目标是要获取影响产业属性的能力。本文的分析表明,中国国际分工地位指数的演进主要是由产业属性效应推动的。而对于广大发展中国家而言,自身并不具备影响产业属性的能力,而发达国家却具备一定的能力改变产业属性。比如,发达国家通过创造新产品使得某些自身出口较多的产业提升到更高端的位置,从而拉大与发展中国家之间的分工地位差距。为获取这种能力,中国理应在技术创新上不断进步。国家目前对“大众创业、万众创新”的鼓励也应在提升国际分工地位方面发挥作用,从长远考虑,应创造良好的制度环境以鼓励企业开发新产品。

当然,本文的研究也存在许多可以继续改进的地方。首先,通过更加细分的产品(如HS6位码)来计算国际分工地位指数。虽然我们已经构建了相比于已有文献更为合理的指标,但遗憾的是,由于这一指标的测算需要用到各国各类产品的国内增加值率,而在目前的数据条件下,尚无细分产品的投入产出表,因而无法计算出更加细分产品种类的国内增加值率。我们只能退而求其次,使用粗分产业层次的数据来进行测度。显然,我们的测度会造成一定的误差。其次,研究国际分工地位差异背后的深层次因素。本文主要运用新指标评估了中国的国际分工地位,并分析国际分工地位差异来源的直接原因。未来可以研究要素禀赋、技术差异和制度环境等因素对国际分工地位的影响,进而更加深入地理解为什么不同的经济体会处于不同的国际分工地位。

*本文还得到中国社会科学院世界经济与政治研究所重点课题“全球价值链背景下中国国际分工地位现状及提升对策研究”和创新项目“全球价值链背景下中国对外贸易战略研究”的支持。

| [1] | 戴翔. 中国服务贸易出口技术复杂度变迁及国际比较[J].中国软科学,2012(2):52–59. |

| [2] | 刘瑞翔, 安同良. 中国经济增长的动力来源与转换展望——基于最终需求角度的分析[J].经济研究,2011(7):30–41. |

| [3] | 罗长远, 张军. 附加值贸易:基于中国的实证分析[J].经济研究,2014(6):4–17. |

| [4] | 齐俊妍, 王永进, 施炳展, 等. 金融发展与出口技术复杂度[J].世界经济,2011(7):91–118. |

| [5] | 苏庆义. 劳动密集型产业升级的方向[A]. 中国国际经济交流中心. 中国经济分析与展望2012~2013[C]. 北京:社会科学文献出版社, 2013. |

| [6] | 姚洋, 张晔. 中国出口品国内技术含量升级的动态研究——来自全国及江苏省、广东省的证据[J].中国社会科学,2008(2):67–82. |

| [7] | Balassa B. Trade liberalisation and "revealed" comparative advantage[J].The Manchester School of economic and Social Studies,1965,33(2): 99–123. |

| [8] | Hausmann R, Hwang J, Rodrik D. What you export matters[J].Journal of Economic Growth,2007,12(1): 1–25. |

| [9] | Koopman R, Wang Z, Wei S-J. Tracing value-added and double counting in gross exports[J].American Economic Review,2014,104(2): 459–494. |

| [10] | Rodrik D. What's so special about China's exports?[J].China&World Economy,2006,14(5): 1–19. |

2016, Vol. 42

2016, Vol. 42