2.中国科学院大学 经济与管理学院 北京 100190;

3.中国科学院 虚拟经济与数据科学研究中心 北京 100190

2.School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;

3.CAS Research Center on Fictitious Economy & Data Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

一、引 言

海外扩张速率是企业国际化过程中除了区位选择和进入模式选择之外的另一重要决策(Casillas和Acedo,2013)。对外直接投资作为企业国际化的重要实现方式,是测度企业海外扩张速率的重要根据。企业海外扩张速率决策必然涉及国际化机会、自身资源以及风险之间的权衡。一方面,在瞬息万变的竞争环境中,企业的快速行动是竞争优势的重要来源(Riolli-Saltzman和Luthans,2001),以雄厚的资金和技术实力作为依托,企业可以通过快速扩张实现绩效提升(Chang和Rhee,2011);另一方面,快速投资策略会给企业带来风险。由于企业难以在短期内从快速扩张中学到有价值的知识,从而造成经营失败,削减了国际化利益(Vermeulen和Barkema,2002)。

鉴于快速投资策略有利有弊,研究企业国际化速率的决策依据便显得尤为重要。以往关于该问题的研究较为分散且不成体系,主要涉及企业特征(Lin,2012)、网络关系与纽带(Ge和Wang,2012)以及东道国的制度与技术水平(Kiss和Danis,2008)等因素。然而,关于公司治理与企业对外直接投资速率的关系研究仍相当少。CEO在企业高管团队中发挥着核心作用,并在一定程度上决定了国际化战略的执行效率(宋渊洋和李元旭,2010)。高管作为代理人,为了规避快速扩张战略带来的高风险,可能不愿意执行甚至抵制快速扩张战略。那么,中国企业是否能够有效地利用高管股权激励等机制推进快速投资扩张呢?一般来说,高管股权激励可能存在两种对立效应(利益趋同和壕沟防守)。已有学者(宋渊洋和李元旭,2010;左晶晶和唐跃军,2013)研究了高管股权激励在企业国际化过程中的作用,但他们均未给出高管股权激励与对外直接投资速率决策之间关系的答案。

另外,现有关于国际化和对外直接投资领域的研究倾向于分别探究高管、股东和制度环境等因素对企业战略选择的影响,模糊了股东、高管和制度环境在企业战略决策与执行中的分工以及可能存在的相互作用。高管股权激励的效果可能还会依赖于管理层所受到的约束(Firth等,2007;肖星和陈婵,2013)。宋渊洋和李元旭(2010)的研究表明,在企业是否国际化的问题上,控股股东的决策控制程度与CEO股权激励力度之间存在正向的交互作用。特别需要说明的是,管理层的约束机制可以划分为内部约束机制和外部约束机制两种类型(肖星和陈婵,2013),而不同约束机制的来源、作用路径以及高管的应对方式不同;但很少有研究对比分析不同约束机制对高管股权激励的作用效果差异。那么,在对外直接投资速率的决策问题上,企业内外部约束机制对高管股权激励效果将产生怎样的影响?两者的作用方向是否一致?①

①内外部约束机制特指对管理层行为所施加的约束机制。一般来说,内部股东权力越大,对管理层施加的内部约束越强;外部制度质量越高,对管理层施加的外部约束越强。

本文的贡献主要体现在:首先,以往关于企业对外直接投资的研究大多聚焦于投资动机、进入模式、区位选择以及国际化绩效等问题,而本文则关注投资速率;以往关于投资速率影响因素的研究,也大多从国际化经验、技术知识和网络关系等传统因素考虑。其次,以往关于高管激励的研究着眼于激励措施对于投资行为的直接影响,而忽略了影响高管激励与投资行为之间关系的各种情境因素。本文试图分析高管股权激励措施对于企业对外直接投资速率的影响以及针对管理层行为的内外部约束的调节机制,以弥补现有研究的不足。

二、理论分析和研究假说Zahra和George(2002)认为,速率将以下两个基本元素联系在一起:一是在特定维度上的变化;二是特定时间指标,通常以特定变化与特定时间段之比衡量。Vermeulen和Barkema(2002)则首次提出了国际化速率概念,并以特定时间段内在海外成立的子公司数目度量。Casillas和Acedo(2013)则提出了国际化过程中涉及的三个重要因素,即范围、规模和速率,其中,速率可视为前两个维度的变化比率,并可进一步划分为三种类型:企业国际贸易强度的增长速率、海外资源投入的增长速率和海外市场广度的变化速率。企业国际贸易强度的增长速率可定义为特定时期企业海外销售比例的增长;②海外资源投入的增长速率可定义为企业海外经营资产和员工等资源要素的特定变化;海外市场广度的变化速率可定义为企业经营地域随时间推移在数量、多元化程度和距离上的变化。

②由于无法获得企业出口和企业对外直接投资的收入比重数据,因此本文并不涉及企业国际贸易强度的增长速率问题。

快速扩张是一种高风险的对外直接投资策略。采取快速扩张战略的企业一般无法消化吸收先前的投资经验,而且快速扩张也使得企业经营地理范围在短期内急剧膨胀,增加了各子公司间的协调和沟通成本。Vermeulen和Barkema(2002)的研究表明,快速扩张会抑制海外子公司的利润贡献。然而,快速扩张作为一种高风险行为,通常也伴随着高收益。Wagner(2004)指出,企业国际化速率与成本节约之间存在“倒U形”关系;Salomon和Martin(2008)的研究表明,快速建造生产基础设施的全球化企业能够在快速变化的竞争环境中享有持续竞争优势,进而提高企业绩效;Chang和Rhee(2011)则发现,当企业属于高度全球化的产业且拥有较强的品牌资产和营销知识以及较低的财务风险时,加快投资速率能提升企业绩效。

股东可以通过投资组合的分散化来消除与企业相关的大部分非系统风险,但快速扩张给高管的长期激励带来不利影响,且海外经营风险的增加也使得高管个人风险增加,对其声誉造成损害(Alessandri和Seth,2014)。因此,企业高管往往对快速扩张战略是厌恶的。出于风险规避的考虑,他们可能倾向于采取相对保守的投资策略。根据代理理论,高管股权激励可以改变高管对风险厌恶程度的看法,消除投资不足的影响,即存在“利益趋同效应”(Aggarwal和Samwick,2006)。在国际化背景下,对具有适当投资机会的公司来说,一旦高管意识到公司当前对外直接投资的重要性和紧迫性,股权激励便能激发高管努力发掘有潜力的投资,以实现未来业绩的更快增长。然而,股权激励将高管的个人财富与企业的长期绩效联系在一起,可能进一步强化其分散个人风险的意图,但并不会有效抑制高管的机会主义行为,即存在“壕沟防守效应”(Alessandri和Seth,2014)。因此,高管股权激励与对外直接投资速率之间也可能存在负相关关系。

对于我国来说,高管持股在企业投资速率的战略决策中既可能存在壕沟防守效应,也存在利益趋同效应,但后者是主要的。这是因为:一方面,股价受到多方面因素的影响,快速扩张的对外直接投资策略虽然增加了企业经营的潜在风险,但并不一定使股价立即下跌,且目光长远的高管不会因为暂时的股价波动而放弃寻求实现企业长期发展的机会。即便快速扩张的经营风险在企业未来股价波动中得以体现,高管也有时间出售股票以规避自身风险。另一方面,由于存在政府支持、廉价资本和垄断市场地位等多种母国特定优势,中国企业(特别是国有企业)通常拥有较强的有形资源(Rui和Yip,2008),这在一定程度上消除了高管对自身持股所面临的风险担忧,从而更加倾向于改变战略行为并承担风险。综上所述,总体而言,高管股权激励程度越高的企业越倾向于采用快速扩张的对外直接投资策略。因此,我们提出如下假说:

假说1:高管股权激励与企业对外直接投资速率正相关。

在企业内部,除了股权激励之外,内部的约束和监督机制也是避免高管机会主义倾向的重要途径。在中国等新兴经济体中,家族成员和政府机构是企业的主要控股股东,他们与中小股东经常会发生利益冲突(Young等,2008)。由于国际化能够给企业带来价值增殖,企业大股东更倾向于推行国际化战略(宋渊洋和李元旭,2010),并承担快速扩张带来的风险;而中小股东对快速扩张的投资策略偏好并不强烈,但由于中小股东可以通过股票分散化消除国际化所带来的潜在风险,对快速投资策略并不会表现出明显的厌恶情绪。然而,企业的股权结构特征对投资速率的影响实际上更为错综复杂(Oesterle等,2013)。当然,本文更加关注股东所施加的内部约束机制对高管股权激励的影响效果。

在内部约束机制上,本文主要基于委托代理理论视角分析股东与管理层之间的代理问题。在内部约束较低的情形下,由于中小股东对高管的监督成本很高,且存在“搭便车”问题,分散的股东很难联合起来对高管进行监督(Oesterle和Richta,2013)。即使对企业的经营业绩不满,中小股东也不能参与监督,而是保持“理性的”态度,转而出售持有股票。因此,监督机制很可能是无效的。同时,由于中小股东对企业对外直接投资速率并无明显偏好,中小股东联合起来参与监督以抑制高管机会主义倾向的动机不强。相反,在内部约束较高的情形下,大股东自身利益与公司利益的联系更为紧密,大股东利用自身职权来监督和影响高管决策的动机更加强烈。大股东也拥有足够权力以影响高管的决策,抑制其机会主义行为,从而保障股权激励效果的实现。由于大股东倾向于快速扩张战略,在对外直接投资速率决策上,大股东与管理层博弈的最终结果是齐心协力推进国际化战略(宋渊洋和李元旭,2010)。综上所述,内部约束机制与高管股权激励措施之间存在互补效应。因此,我们提出如下假说:

假说2:内部约束机制强化了高管股权激励与企业对外直接投资速率之间的正向关系。

企业所处的制度环境对于企业国际化行为和战略决策有显著的影响(Peng等,2008)。由于新兴国家的制度环境往往存在缺陷,这些企业为了减少母国的约束机制(制度规避)或者利用国外比较制度优势(制度套利),往往选择海外直接投资。站在企业的立场来看,中国政府的“走出去”政策可以提高企业的风险承担能力。然而,根据世界银行报告(2008),中国各区域的制度质量仍存在显著差异,一些地区仍存在地区保护主义、配给限制和政府干预(Luo等,2010)。这种差异性导致企业在进入国际市场时对商业机会的把握能力不同,从而影响国际化行为。以往研究大多认为,外部制度环境越完善,企业可获得的资源和信息就越多,从而向海外拓展市场和寻求技术的动机也越强(Luo等,2010;Liu等,2014)。

企业的外部制度环境不仅能够对企业战略选择产生影响,也形成了对管理层行为的外部约束机制。市场化程度越高,来自要素市场、信贷市场和法律体系的约束机制就越强(肖星和陈婵,2013)。因此,高管股权激励的效果也依赖于区域制度环境的优劣(Firth等,2007)。以往研究认为,高强度竞争的产品市场和要素市场给高管施加了巨大压力,迫使其做出对外投资策略(Liu等,2014)。但本文认为外部约束机制与高管股权激励之间存在替代关系。一方面,在外部约束较高的地区,来自劳动力市场、金融中介机构和法律系统的压力增加了高管声誉,使得高管对快速扩张的潜在风险更加敏感。由于外部利益相关者对企业快速扩张战略并无明显偏好,高管面临外部约束时便倾向于降低投资速率以规避自身风险。相反,在外部约束较低的区域,高管的担忧则少了很多,高管股权激励的作用反而能够得到体现。另一方面,管理层的外部约束机制越强,企业可以依赖于资金和政府政策支持而不需要依赖于高管股权激励便能够达到扩张投资的效果。相反,在外部约束较低的地区,由于缺乏资金和政策的支持,企业可能更需要高管激励以加快投资步伐。综上所述,企业外部约束机制与高管股权激励措施之间存在替代效应。因此,我们提出如下假说:

假说3:外部约束机制弱化了高管股权激励与企业对外直接投资速率之间的正向关系。

三、研究设计(一)样本选取

本文以我国沪深两市上市公司在2004-2013年的对外直接投资数据为样本。对外直接投资的数据来源于在商务部登记备案的中国企业名录。在此基础上,我们筛选出上市公司的海外直接投资数据共1 956条。本文只保留了460家非金融业上市公司的1 262笔投资数据(包含绿地投资、合资和并购),并最终获得2 664个非平衡面板观察值。①本文所涉及变量的基础数据均来自Wind上市公司数据库。

①企业初次国际化的年份不尽相同。如果企业自2004年起就有国际化行为,那么其样本量为10;如果企业在2013年才开始国际化,那么其样本量为1。

(二)变量设计1.因变量。本文使用了两个指标来衡量企业对外直接投资的速率,即海外资源投入的增长速率(Pace of increase in resource commitment,PIRC)和海外市场广度的变化速率(Pace of increase in markets breadth,PIMB)。海外资源投入的增长速率可以用企业海外资产比例的增长、海外员工比例的增长和特定时间段内海外新成立子公司的数量变化等指标来衡量。海外市场广度的变化速率可使用企业新增出口或对外投资国家数量、销售地分布范围的增加以及这些国家与母国地理或文化距离的变化等指标来衡量(Zhang等,2010)。结合现有数据,本文对两个指标定义如下:PIRC=海外子公司的数目/(当前年份—第一次对外直接投资年份);PIMB=企业在海外投资的东道国数目/(当前年份—第一次对外直接投资年份)。PIRC和PIMB的值越大,表明企业投资越倾向于快速扩张。

2.自变量。本文以高管持股比例来衡量高管股权激励(Top executive compensation,TEC)的强度。传统意义上的高管激励包括固定报酬和可变报酬,但由于对外直接投资策略的选择影响企业未来成长,因此采用可变报酬这一高管股权激励更符合本文。参照以往研究,高管持股比例定义为上市公司高管持股前三名的平均值(Liu等,2014)。

约束机制分为内部约束机制(IntMoni)和外部约束机制(ExtMoni)。借鉴以往相关研究(吕景胜和邓汉,2010;肖星和陈婵,2013),本文使用股权集中度(CONC)、大股东持股比例(TOP1)、股东大会出席率(ATTEND)以及董事长与总经理是否两职合一(CEOChair)的合成指标作为内部约束机制的代理变量。股权集中有利于大股东对管理层的监督,从而解决内部人控制问题;大股东持股比例越高,大股东监督管理层的能力和意愿就越强;股东大会出席率越高,股东对管理层的约束就越强;两职合一的公司管理层具有更大的权力,股东对其约束力也会较弱。CONC用Herfidahl指数计算,计算方式为:CONC=∑iPi2。其中,Pi是上年末前十大股东各自持股比例;TOP1用上年末持股比例最大的股东的持股比例表示;ATTEND用上年股东大会出席率的平均值表示;根据上年末董事长总经理是否为同一人判断CEOChair的取值,是则为1,否则为0。将上述CONC、ATTEND和TOP1的值分别通过排序标准化为0-1变量,再减去CEOChair的值,从而得到IntMoni的值。

外部约束机制用中国各区域的经营环境指数衡量,数据来源于《中国分省企业经营环境指数2013年报告》(王小鲁等,2013)。本文选取与要素市场、信贷市场和法律体系高度相关的人力资源供应(HRS)、企业经营法制环境(Law)和金融服务(Financial)三个指标的合成指标作为外部约束机制约束的代理变量,①其中,人力资源供应指标单独使用管理人员的指标值计算。

①由于该报告仅有2006年、2008年、2010年和2012年的相关指数化测度与评价,各投资年份的经营环境指数数值用该投资年份最近一期的数值计算。例如,2004-2006年均以2006年的值计算,2007年则取2006年与2008年的平均值。

3.控制变量。本文控制了一系列影响国际化进程的因素,包括企业规模(Size)、企业年龄(Age)、所有制(Ownership)、所在行业(Industry)、经营能力(Operation)、研发能力(R&D)、对外直接投资经验(FE)和海外经营经验(CBOE)等。企业规模用企业员工人数的自然对数衡量;企业年龄为投资当年与企业初始成立时间之差;所有制为哑变量,若企业是国有企业,则所有制取值为1,否则为0;所在行业也为哑变量,若企业是制造型企业,则所在行业取值为1,否则为0;经营能力用企业营业收入占总资产的比重衡量;研发能力用企业研发费用占营业收入的比重衡量;对外直接投资的经验用以往对外直接投资的总次数衡量;海外经营经验用海外营业收入占总营业收入的比重衡量。另外,本文还控制了年份(Year)和企业(Firm)的影响。

(三)检验模型为了控制未观测到的变量和异方差性,应当使用固定效应模型或者随机效应模型。通过Hausman检验,本文采用固定效应模型,并控制了年份固定效应和企业固定效应。

| $ PIRC_{i}^{t}\left( PIMB_{i}^{t} \right)={{\beta }_{0}}+\beta TEC_{i}^{t-1}+{{\beta }_{2}}Control{{s}_{i}}+\varepsilon _{i}^{t} $ | (1) |

| $ \begin{align} & PIRC_{i}^{t}\left( PIMB_{i}^{t} \right)={{\beta }_{0}}+\beta TEC_{i}^{t-1}+{{\beta }_{2}}Control{{s}_{i}}+{{\beta }_{3}}\left( TEC_{i}^{t-1}\times IntMoni_{i}^{t-1} \right) \\ & \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ +{{\beta }_{4}}\left( TEC_{i}^{t-1}\times ExtMoni_{i}^{t-1} \right)+\varepsilon _{i}^{t} \\ \end{align} $ | (2) |

其中,i表示公司数,取值为1,2,…,460;t是年份,t-1表示相关变量滞后一期。本文分别以PIRC和 PIMB作为因变量参与回归。Controlsi为相关控制变量,εit为误差项。在式(2)中,TECit-1×IntMoniit-1和TECit-1×ExtMoniit-1分别代表内外约束机制的调节效应。高管股权激励与对外直接投资速率之间的关系并非完全明确,对外直接投资速率对高管股权激励的反向因果关系也可能存在。考虑到可能存在的内生性问题,本文将TEC、IntMoni 和ExtMoni均滞后一期。为了检验内外部约束机制对高管股权激励效果的调节作用,本文在模型中分别加入TEC与IntMoni以及TEC与ExtMoni 的交互项(相关变量均做了标准化处理)。

四、实证结果(一)描述性统计和相关系数矩阵

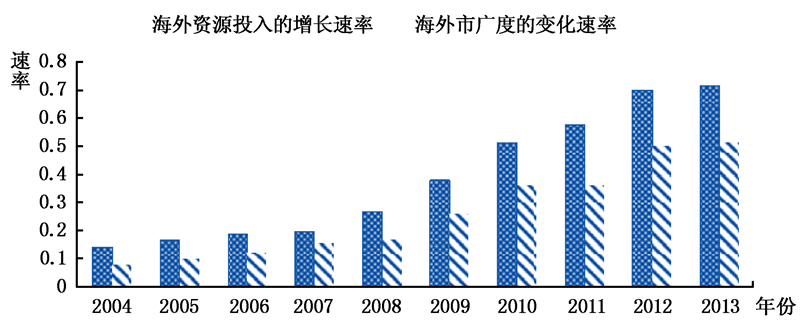

图 1从海外资源投入和市场广度两个维度描绘了2004-2013年中国上市公司对外直接投资速率均值的变化情况。从该图可以看出,中国上市公司的对外直接投资 呈现明显加快的发展态势。这再次印证了中国近年来的对外直接投资热潮。

|

| 图 1 2004-2013年中国上市公司FDI速率均值变化趋势图 |

表 1给出了所有变量的描述性统计和相关系数矩阵。自变量之间不存在较强的相关关系。同时,本文还检验了方差膨胀因子(VIF),结果显示,所有变量的VIF值均小于6。因此,各变量之间不存在多重共线性问题。

| 变量 | Mean | Std | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 注:大于|0.15|的相关系数是双尾显著的(P<0.05);Size取自然对数。 | |||||||

| 1 PIRC | 0.409 | 0.862 | |||||

| 2 PIMB | 0.270 | 0.835 | 0.031 | ||||

| 3 TEC | 0.089 | 0.365 | 0.502 | 0.449 | |||

| 4 IntMoni | 0.264 | 0.203 | 0.409 | 0.062 | 0.543 | ||

| 5 ExtMoni | 4.600 | 2.520 | 0.184 | 0.278 | -0.292 | 0.120 | |

| 6 Size | 6.024 | 17.498 | 0.215 | 0.694 | -0.185 | 0.652 | 0.356 |

| 7 Age | 11.600 | 5.631 | 0.228 | -0.153 | -0.573 | 0.138 | 0.680 |

| 8 Ownership | 0.360 | 0.481 | 0.211 | 0.122 | -0.178 | 0.239 | 0.621 |

| 9 Industry | 0.750 | 0.430 | 0.493 | 0.188 | 0.093 | 0.307 | 0.378 |

| 10 Operation | 0.365 | 0.791 | -0.074 | -0.387 | -0.618 | 0.093 | -0.160 |

| 11 R&D | 0.014 | 0.025 | 0.050 | 0.337 | 0.316 | 0.370 | 0.306 |

| 12 FE | 2.384 | 4.494 | 0.183 | 0.166 | -0.358 | -0.348 | -0.083 |

| 13 CBOE | 0.181 | 0.266 | 0.434 | -0.427 | 0.047 | 0.034 | 0.373 |

| 变量 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 7 Age | -0.683 | ||||||

| 8 Ownership | 0.304 | -0.040 | |||||

| 9 Industry | -0.462 | -0.336 | 0.575 | ||||

| 10 Operation | -0.670 | 0.689 | 0.237 | -0.588 | |||

| 11 R&D | -0.112 | -0.565 | -0.499 | 0.367 | -0.647 | ||

| 12 FE | -0.042 | 0.385 | -0.138 | 0.439 | -0.319 | -0.112 | |

| 13 CBOE | 0.128 | 0.553 | -0.672 | -0.659 | -0.693 | 0.214 | -0.130 |

表 2给出了 PIRC和PIMB的非平衡面板数据的固定效应模型结果,两个模型的主要结论一致。

| PIRC | PIMB | |||||||

| Model Ⅰ-1 | Model Ⅰ-2 | Model Ⅰ-3 | Model Ⅰ-4 | Model Ⅱ-1 | Model Ⅱ-2 | Model Ⅱ-3 | Model Ⅱ-4 | |

| 注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。下同。 | ||||||||

| TEC | 0.239** | 0.321** | 0.344* | 0.384* | 0.247* | 0.222* | 0.318* | 0.224* |

| IntMoni | 0.182** | 0.141* | 0.177 | 0.162* | ||||

| TEC×IntMoni | 0.097 *** | 0.087* | 0.065* | 0.074* | ||||

| ExtMoni | 0.197* | 0.164** | 0.184 *** | 0.112** | ||||

| TEC×ExtMoni | -0.061 *** | -0.087** | -0.074** | -0.063** | ||||

| Size | 0.281 | 0.281 | 0.397 | 0.256 | 0.251 | 0.256 | 0.364 | 0.315 |

| Age | 0.022 *** | 0.022 *** | 0.028 *** | 0.023 *** | 0.012 *** | 0.011 *** | 0.026 *** | 0.014 *** |

| Ownership | 0.114 | 0.114 | 0.152 | 0.030 | 0.181 | 0.192 | 0.041 | 0.143 |

| Industry | 0.113 | 0.113 | 0.111 | 0.047 | 0.116 | 0.070 | 0.149 | 0.023 |

| Operation | 0.676 *** | 0.676 *** | 0.646 *** | 0.894 *** | 0.716 *** | 0.804 *** | 0.777 *** | 0.637 *** |

| R&D | 0.603 | 0.603 | 0.682 | 0.700 | 0.609 | 0.655 | 0.611 | 0.614 |

| FE | 0.072 *** | 0.072 *** | 0.053 *** | 0.069 *** | 0.064 *** | 0.067 *** | 0.078 *** | 0.054 *** |

| CBOE | -0.111 *** | -0.118 *** | -0.107 *** | -0.115 *** | -0.116 *** | -0.124 *** | -0.103 *** | -0.119 *** |

| Year | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Firm | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Chi-square | 308.82 *** | 320.29 *** | 320.39 *** | 342.69 *** | 248.05 *** | 268.78 *** | 270.97 *** | 296.52 *** |

| Pseudo R2 | 0.693 | 0.727 | 0.728 | 0.785 | 0.589 | 0.632 | 0.627 | 0.696 |

Model Ⅰ-1和Model Ⅱ-1检验了高管股权激励对于对外直接投资速率的影响。TEC的系数均显著为正,这表明高管股权激励越强,企业投资速率就越快,也就是说,绑定高管个人财富与企业长期绩效能够激励高管采取快速对外扩张的策略。假说1得以验证。

Model Ⅰ-2和Model Ⅱ-2检验了内部约束机制对于对外直接投资速率的间接影响。Model Ⅰ-2 中IntMoni的系数显著为正,这表明股东权力越大,越倾向于快速扩张。但考虑到内部约束机制对投资速率的影响比较复杂,两者之间有无线性关系还有待进一步检验。关于内部约束机制的间接影响,结果显示,TEC×IntMoni的系数均显著为正,这说明内部约束机制会强化高管持股对于投资速率的影响。假说2得以验证。

Model Ⅰ-3和Model Ⅱ-3检验了外部约束机制对于对外直接投资速率的间接影响。ExtMoni的系数显著为正,这说明外部制度质量的提高能够加快企业对外投资的速度。关于外部约束机制的间接影响,结果显示,TEC×ExtMoni的系数均显著为负,这说明外部约束机制会弱化高管股权激励对于投资速率的影响。假说3得以验证。

对于其他控制变量,回归结果显示,企业年龄、运营能力、对外直接投资经验和海外运营经验均显著影响企业海外直接投资的速率。企业年龄越大,管理和组织经验越丰富,就越有可能推动企业快速投资;企业运营能力越强,就越有助于企业扩大经营业务规模效应的边界,从而进一步推动对外直接投资;企业之前的对外直接投资经验会减少企业的外来者劣势,降低外部环境的不确定性;海外运营经验是指进出口经验,无进出口经验的企业往往会采用快速扩张的方式来追赶具有丰富进出口经验的企业,以弥补自身国际化经验的缺失。

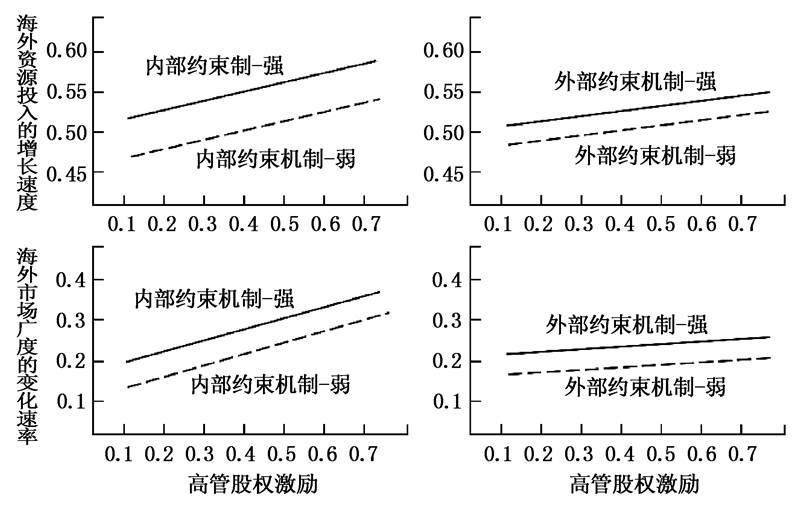

根据回归结果,本文进一步描绘出内部约束机制和外部约束机制的调节效应图(如图 2所示)。内部约束机制和外部约束机制的高值线均严格位于相应的低值线上方,这表明内部约束机制强化了高管持股与对外直接投资速率之间的正向关系,而外部约束机制弱化了高管股权激励与对外直接投资速率之间的正向关系。

|

| 图 2 内外部约束机制的调节效应图 |

已有研究表明,国有企业实施股权激励的动机与民营企业不同(肖星和陈婵,2013),从而使得高管股权激励的潜在效果可能呈现出差异性。国有企业可能因政治关联、政府支持和预算软约束等特定制度因素而具有更强的内外部约束机制调节效应。然而,国有企业的高管通常拥有较大的控制权,这就可能使得其股权激励计划成为高管权力的产物。为此,本文进一步将全样本按照企业性质进行分组并分别进行回归分析,结果如表 3所示。在民营企业样本中,高管股权激励与对外直接投资速率显著正相关;但在国有企业样本中,高管股权的激励作用并不明显。一个可能的原因在于,相比于民营企业,国有企业的高管股权激励是高管借助自身权力寻租的结果,并且存在过度激励问题(Firth,2007),这符合激励的“高管权力论”;而在民营企业中,由于缺乏制度支持,它们更加依赖于高管股权激励措施,这符合激励的“最优契约论”。

| PIRC | PIMB | |||||||

| 民营企业 | 国有企业 | 民营企业 | 国有企业 | |||||

| Model Ⅰ-1 | Model Ⅰ-2 | Model Ⅰ-3 | Model Ⅰ-4 | Model Ⅱ-1 | Model Ⅱ-2 | Model Ⅱ-3 | Model Ⅱ-4 | |

| TEC | 0.215 ** | 0.323 ** | 0.278 * | 0.349 | 0.337 ** | 0.351 ** | 0.226 * | 0.227 |

| IntMoni | 0.105 ** | 0.131 ** | 0.143 ** | 0.168 ** | ||||

| TEC×IntMoni | 0.054 * | 0.052 ** | 0.093 ** | 0.084 ** | ||||

| ExtMoni | 0.108 * | 0.129 * | 0.167 * | 0.178 * | ||||

| TEC×ExtMoni | -0.082 ** | -0.093 | -0.079 ** | -0.064 | ||||

| Size | 0.307 | 0.387 | 0.302 | 0.277 | 0.302 | 0.389 | 0.220 | 0.374 |

| Age | 0.012 *** | 0.290 *** | 0.371 *** | 0.258 *** | 0.014 *** | 0.239 *** | 0.343 *** | 0.207 *** |

| Ownership | 0.154 | 0.234 | 0.281 | 0.332 | 0.181 | 0.303 | 0.294 | 0.207 |

| Industry | 0.053 | 0.332 | 0.327 | 0.227 | 0.088 | 0.318 | 0.374 | 0.288 |

| Operation | 0.826 | 0.228 | 0.311 | 0.281 | 0.741 | 0.241 | 0.260 | 0.349 |

| R&D | 0.686 | 0.320 | 0.281 | 0.299 | 0.695 | 0.381 | 0.391 | 0.377 |

| FE | 0.057 *** | 0.267 *** | 0.395 *** | 0.265 *** | 0.075 *** | 0.331 *** | 0.307 *** | 0.241 *** |

| CBOE | -0.127 *** | -0.335 *** | -0.309 *** | -0.345 *** | -0.125 *** | -0.386 *** | -0.221 *** | -0.221 *** |

| Year | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Firm | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Chi-square | 325.47 *** | 325.07 *** | 322.93 *** | 320.18 *** | 273.35 *** | 266.38 *** | 265.04 *** | 267.26 *** |

| Pseudo R2 | 0.735 | 0.729 | 0.728 | 0.724 | 0.641 | 0.637 | 0.634 | 0.642 |

在两个子样本中,内部约束机制与高管股权激励的交互项均显著为正。相比于国有企业,民营企业的大股东与高管的利益更加一致,高管利用自身权力侵害大股东利益的可能性较小。但无论国有企业还是民营企业的控股股东,均具有快速扩张投资的偏好,从而具有监督高管的权力和动机以促进高管股权激励效果的实现。

在民营企业中,外部约束机制的调节作用更加明显,而这种作用在国有企业中并不十分显著。因为民营企业在外部约束机制较高的地区获得了更少的外部制度支持,所以其激励措施的效果更加明显,而国有企业的高管受到外部约束机制的压力较小。

(四)稳健性检验1.纠正样本选择偏差问题。由于进行对外直接投资的企业只占上市公司总样本的一部分,因此仅考察速率的影响因素而忽略是否进行对外直接投资的决策,则可能产生有偏估计。本文采用Heckman两阶段模型进行稳健性检验。第一阶段运用Probit模型,考察企业是否存在对外直接投资;第二阶段则进一步考察对外直接投资速率受哪些因素的影响。具体模型为:

| $ Prorbit={{\alpha }_{0}}+{{\alpha }_{1}}TEC_{i}^{t-1}+{{\alpha }_{2}}Control{{s}_{i}}\text{+}\varepsilon _{i}^{t} $ | (3) |

| $ PIRC_{i}^{t}\left( PIMB_{i}^{t} \right)={{\beta }_{0}}+\beta TEC_{i}^{t-1}+{{\beta }_{2}}Control{{s}_{i}}+{{\beta }_{3}}{{\mu }_{i}}+\xi _{i}^{t} $ | (4) |

方程(3)为第一阶段的Probit选择模型,Probit表示企业进行对外直接投资的概率,考察了企业对外投资与否的决定因素。如果企业存在对外直接投资行为则取值为1,否则为0。方程(4)为第二阶段的速率模型,考察了对外直接投资速率的决定因素。该方程中加入了米尔斯比率,从而在一定程度上纠正了样本选择偏差。Heckman两阶段模型的似然比检验结果拒绝了β3=0的假设,表明样本选择不存在偏差。

2.分别使用内外部约束机制的代理变量参与回归。本文也分别使用IntMoni和ExtMoni变量的构成性指标直接作为内外部约束机制的代理变量参与回归。首先,在模型中依次加入CONC、TOP1、ATTEND和CEOChair四个变量及其与TEC的交乘项。各变量的结果都显示了内部约束机制的显著正向调节作用。其次,在模型中分别加入HRS、Law和Financial三个变量及与TEC的交乘项,实证结果表明,HRS、Law和Financial各自与高管持股的交互项均显著为负,这说明以企业人力资源供应、经营法制环境和金融监管力度分别衡量外部约束机制的研究结论与前面一致。最后,本文将所有指标一同参与模型回归,结果依然稳健;将民营企业和国有企业分样本进行检验,结果依然稳健。

3.检验高管股权激励的效果是否为非线性。鉴于以往一些研究认为高管股权激励对企业价值和国际化战略的影响可能存在非线性关系(韩亮亮等,2006;左晶晶和唐跃军,2011),本文在全样本模型和区分所有权性质的子样本模型中分别加入高管持股的平方项以验证高管股权激励的效果是否为非线性,实证结果表明,高管股权激励的平方项的系数均不显著,这说明利益趋同效应占据主导地位。

由于篇幅限制,以上稳健性检验结果均未在文中列示。

五、结论和政策建议首先,本文探讨了高管股权激励对于对外直接投资速率的直接影响,结果显示,高管股权激励对于对外直接投资速率总体上起到了促进作用,这表明在对外投资速率决策问题上,高管股权激励的“利益趋同效应”占主导地位。究其原因,这可能与中国企业高管相对较低的持股水平以及企业所拥有的有形资源禀赋有关。其次,本文进一步研究了管理层行为的内外部制度约束对于高管股权激励效果的调节作用。由于企业大股东拥有更大的监督权和动机来迫使高管与大股东的利益保持一致,因此内部约束机制与高管股权激励之间存在互补效应,内部约束机制会强化高管股权激励与对外投资速率的正向关系。而在企业外部,激烈的市场竞争给高管的职位和声誉造成压力,使得其机会主义倾向得以强化,因此外部约束机制与高管股权激励之间存在替代效应,外部约束机制弱化了高管股权激励与企业对外直接投资速率的正向关系。最后,由于国有企业实施股权激励的动机与民营企业不同,高管股权激励以及上述两种约束机制的潜在效果呈现出差异性。在民营企业内部,为了实现“最优契约”,高管持股的激励效果以及外部约束机制的监督作用更加明显;而由于大股东对投资速率偏好的一致性,无论民营还是国有企业,内部约束机制的监督作用均十分显著。

企业对外直接投资的成功与否直接关系到其未来业绩的增长潜力,可能会给企业带来潜在的持续竞争优势;然而,这种国际化的机遇往往也包含着极大的不确定性。为了降低高管的机会主义倾向,高管股权激励将高管的个人财富与企业的长期绩效绑定,这促使高管通过快速海外扩张的方式抓住国际化机遇。鉴于此,企业应当制定行之有效的激励措施来充分调动企业高管实施“走出去”战略的积极性和主动性。然而,高管股权激励并非一劳永逸,企业还应对内外部制度环境做出正确的评估和判断。一方面,在内部约束机制较弱的情形下,由于缺乏必要的监督机制,高管股权激励的执行将难以保证。在这种情形下,企业应当通过价值观引导、合理的高管选拔和能力考核等机制来提高高管的决策水平和责任感。另一方面,高管股权激励应当被视为在缺乏外部政策支持的情况下企业调动高管积极性进行海外投资的手段。此外,企业还应当重新审视内部股权激励设计的合理性和实施的有效性,避免股权激励流于形式,从而提高资源配置效率,这对于国有企业尤为重要。

当然,本文也存在以下局限性:首先,本文只以海外资源投入的增长速率(PIRC)和海外市场广度的变化速率(PIMB)两个指标来衡量海外投资速率;但遗憾的是,由于缺乏必要的数据,本文无法对知识学习和资源转移的实际速率进行观察和衡量。此外,高管的国际化背景和所拥有的国际市场网络等因素也无法在控制变量中加以体现。其次,本文的研究样本为中国的上市公司,由于中国与其他国家或地区的内外部制度环境存在较大差异,该研究结论能否适用于其他国家仍有待实证检验。

本文从公司治理的视角分析了企业对外直接投资速率问题,未来还可以在以下两个方面进一步探索:一方面,可进一步探索公司治理的其他重要机制与企业对外直接投资速率之间的关系,并结合问卷调查进一步探究高管个体因素在对外直接投资决策中所起到的重要作用;另一方面,可进一步探讨对外直接投资速率与企业绩效之间的关系(Chang和Rhee,2011)以及公司治理和企业内外部竞争能力等因素对两者之间关系的调节作用。

| [1] | 韩亮亮,李凯,宋力.高管持股与企业价值——基于利益趋同效应与壕沟防守效应的经验研究[J].南开管理评论,2006,(4):35-41. |

| [2] | 吕景胜,邓汉.全流通条件下上市公司股权治理结构对代理成本的影响研究——基于2009年中小板制造类上市公司的经验数据分析[J].中国软科学,2010,(11):136-143. |

| [3] | 宋渊洋,李元旭.控股股东决策控制、CEO激励与企业国际化战略[J].南开管理评论,2010,(4):4-13,27. |

| [4] | 王小鲁,余静文,樊纲.中国分省企业经营环境指数2013年报告[M].北京:中信出版社,2013. |

| [5] | 肖星,陈婵.激励水平、约束机制与上市公司股权激励计划[J].南开管理评论,2013,(1):24-32. |

| [6] | 左晶晶,唐跃军.高管过度激励、所有权性质与企业国际化战略[J].财经研究,2011,(6):79-89. |

| [7] | Aggarwal R K,Samwick A A.Empire-builders and shirkers:Investment,firm performance,and managerial incentives[J].Journal of Corporate Finance,2006,12(3):489-515. |

| [8] | Alessandri T M,Seth A.The effects of managerial ownership on international and business diversification:Balancing incentives and risks[J].Strategic Management Journal,2014,35(13):2064-2075. |

| [9] | Casillas J C,Acedo F J.Speed in the internationalization process of the firm[J].International Journal of Management Reviews,2013,15(1):15-29. |

| [10] | Chang S J,Rhee J H.Rapid FDI expansion and firm performance[J].Journal of International Business Studies,2011,42(8):979-994. |

| [11] | Firth M,Fung P M Y,Rui O M.How ownership and corporate governance influence chief executive pay in China's listed firms[J].Journal of Business Research,2007,60(7):776-785. |

| [12] | Ge G L,Wang Q W.The impact of network relationships on internationalization process:An empirical study of Chinese private enterprises[J].Asia Pacific Journal of Management,2013,30(4):1169-1189. |

| [13] | Kiss A N,Danis W M.Country institutional context,social networks,and new venture internationalization speed[J].European Management Journal,2008,26(6):388-399. |

| [14] | Lin W T.Family ownership and internationalization processes:Internationalization pace,internationalization scope,and internationalization rhythm[J].European Management Journal,2012,30(1):47-56. |

| [15] | Liu X H,Lu J Y,Chizema A.Top executive compensation,regional institutions and Chinese OFDI[J].Journal of World Business,2014,49(1):143-155. |

| [16] | Luo Y D,Xue Q Z,Han B J.How emerging market governments promote outward FDI:Experience from China[J].Journal of World Business,2010,45(1):68-79. |

| [17] | Oesterle M J,Richta H N,Fisch J H.The influence of ownership structure on internationalization[J].International Business Review,2013,22(1):187-201. |

| [18] | Peng M W,Wang D Y L,Jiang Y.An institution-based view of international business strategy:A focus on emerging economies[J].Journal of International Business Studies,2008,39(5):920-936. |

| [19] | Riolli-Saltzman L,Luthans F.After the bubble burst:How small high-tech firms can keep in front of the wave[J].Academy of Management Executive,2001,15(3):114-124. |

| [20] | Rui H C,Yip G S.Foreign acquisitions by Chinese firms:A strategic intent perspective[J].Journal of World Business,2008,43(2):213-226. |

| [21] | Salomon R,Martin X.Learning,knowledge transfer,and technology implementation performance:A study of time-to-build in the global semiconductor industry[J].Management Science,2008,54(7):1266-1280. |

| [22] | Vermeulen F,Barkema H.Pace,rhythm,and scope:Process dependence in building a profitable multinational corporation[J].Strategic Management Journal,2002,23(7):637-653. |

| [23] | Wagner H.Internationalization speed and cost efficiency:Evidence from Germany[J].International Business Review,2004,13(4):447-463. |

| [24] | Young M N,Peng M W,Ahlstrom D,et al.Corporate governance in emerging economies:A review of the principal-principal perspective[J].Journal of Management Studies,2008,45(1):196-220. |

| [25] | Zahra S A,George G.Absorptive capacity:A review,reconceptualization,and extension[J].The Academy of Management Review,2002,27(2):185-203. |

| [26] | Zhang Y,Li H Y,Li Y,et al.FDI spillovers in an emerging market:The role of foreign firms' country origin diversity and domestic firms' absorptive capacity[J].Strategic Management Journal,2010,31(9):969-989. |

2016, Vol. 42

2016, Vol. 42